谢晋我们的旗帜

谢晋导演离开我们已经整整10 年,但他言传身教培养出的一大批优秀中青年电影人早已在中国电影舞台上各显身手。谢晋导演也一直陪伴着我们,他就像一面不孤单的旗帜,在新中国的各个时期,尤其在改革开放新时期,深深影响了几代中国观众。

文/甘琳

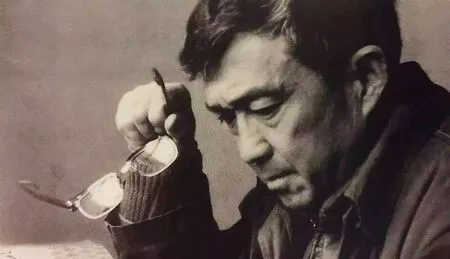

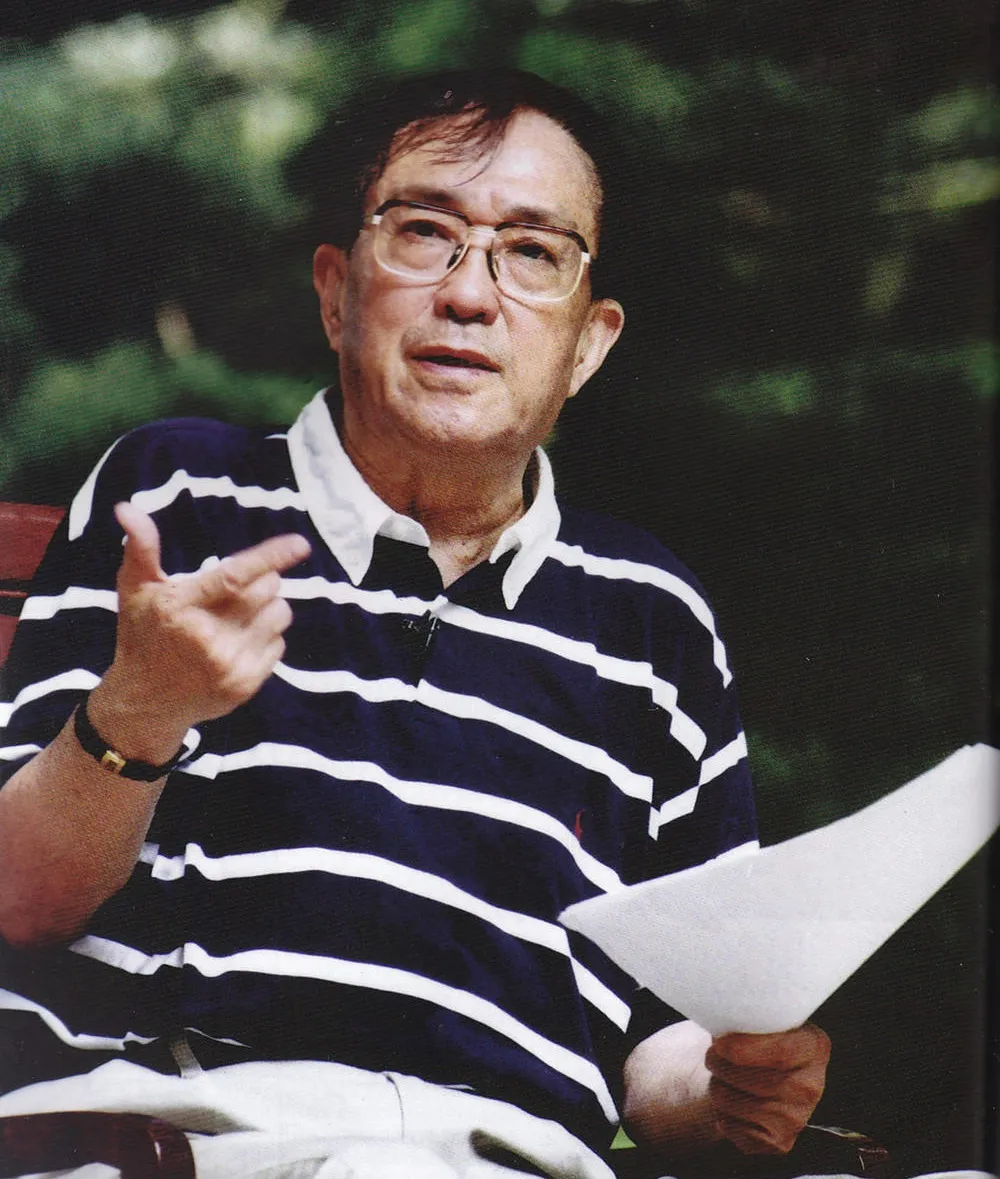

#谢晋导演工作照

永不过时的经典

1988 年中国电影界选举新时期十年最佳导演,谢晋拔得头筹,以240 多万张选票当选为新时期最佳导演。

2018 年12 月18 日,在庆祝改革开放四十周年的大会上,谢晋以“助推思想解放、拨乱反正的电影艺术家”的称号,成为唯一一名以电影导演身份获得“改革先锋”殊荣的先进人物。

曾经说过“如果我走后,10 年、20 年,大家还会说我拍过的影片,那我这一生就无憾”的谢晋已经离开我们整整10 年,也正如他对自己电影的期待,他的作品无论在他生前还是生后,都对中国电影以及社会的改革事业做出了功不可没的贡献。从1957 年首次获得两项国际大奖的成名作《女篮五号》开始,谢晋的创作就贯穿新中国的整个变革历史,作为1949 年以后独立拍片的中国第一代导演,谢晋的创作宗旨始终未曾改变—金杯银杯,不如老百姓的口碑。

文艺作品为群众和时代代言的口号看似平实,实则对于艺术家来说,并不是一份简单的试题。

谢晋的早期作品如《女篮五号》和《大李小李和老李》等多和上海有关,《大李小李和老李》里有着富民肉类加工厂(现为1933 老场坊)、江湾体育场和浦江新村等地域特色鲜明的上海空间,《女篮五号》里有着活泼开朗的上海女孩,现实空间的亲切感和角色人物的熟悉感给观众,特别是上海观众构建了一个平实而当下的现实主义环境,这种对于现实的可触感,是谢晋最先,也最基础的为群众代言的电影创作方法。

进入改革开放的新时期,谢晋也进入了最为关键也最为成熟的创作第二阶段,他创作了对中国当代文化影响巨大的“改革开放三部曲”—《天云山传奇》《牧马人》和《芙蓉镇》。

2018 年12 月21 日,在上影集团举办的“向谢晋同志学习座谈会”上,上影集团党委书记、董事长任仲伦强调:“谢晋导演对民族的理解和表达是深刻的,这种深刻来源于其艺术思想的深刻性。”在这三部曲里,能够引起观众共鸣的不仅仅是电影里熟悉的空间和人物,还有作品流露出的对民族情感和社会思想的时代思考。

1982 年《牧马人》在全国的观影人次为1.3 亿,而2018 年我国全年院线电影的观影人次也不过17.16 亿,足见谢晋作品在当时的影响力和受欢迎程度。

2018 年6月上海国际电影节“向大师致敬”单元举办了谢晋经典电影回顾展,谢晋的“改革开放三部曲”在实践的检验中,成了永远不会过时的艺术经典。

家与国的洞见

“我的号叫淝捷,东山再起,淝水大捷。我看到很多人物,都是献身社稷为国捐躯。印象最深的是八百壮士的团长,黄浦四期的谢晋元,还有许多在民族危亡年代挺身而出的人物,都对我有巨大的影响。所以,从根本上说,电影是我表达对国家、民族的思绪,表达老百姓悲欢苦乐的一种最直接的方式。”

抱着这样的创作态度和价值观,谢晋无疑是个现实主义创作者,他承袭和创新了以郑正秋和郑君里为代表的中国第一、二代导演的东方现实主义叙事风格,以人物命运的变迁传达出深广的社会内涵,在雅俗共赏的叙事效果中传达出富有人道主义的精神。

谢晋出生于浙江上虞的诗书礼仪之家,从小深受儒家文化的熏陶,他为国家和民族代言的创作宗旨是中国传统士大夫“天下兴亡,匹夫有责”的政治天职。作为一个传统的理想主义者,“家庭—国家”的交互作用,贯穿于谢晋的整个电影创作过程中。

从《女篮五号》开始,谢晋电影就不可缺少的具有情感化的道德魅力。作为情感表达的最佳场域,家庭代表着一种非公共话语的表达形式,作为民族国家的最基本组成单位,家庭承载了谢晋对民族寓言建构的伟大理想,也成为其电影理想最具体、最生动、最持久的舞台。

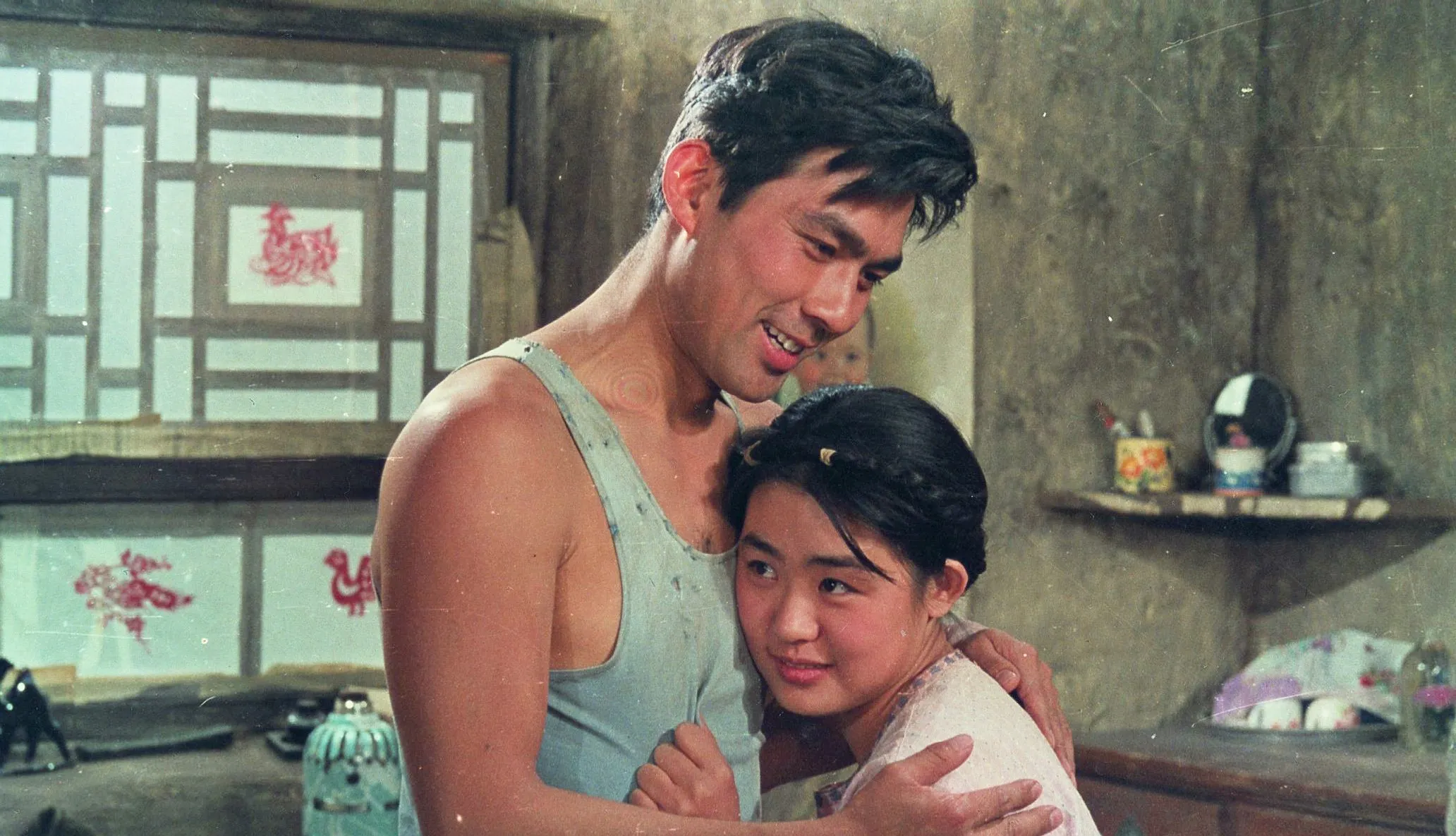

于是我们可以看到,在《天云山传奇》《牧马人》和《芙蓉镇》里,每部电影都会出现相濡以沫、真心信任和关怀的夫妻形象。在西北草原颠簸了几十年的小学教员许灵均拒绝了旅美华侨父亲的邀请,决定和与自己苦了大半辈子的妻子李秀芝一同迎接家与国的新生;宋薇因为现实问题放弃了与罗群的情谊,而冯晴岚因为精神世界的共鸣选择了罗群,并与其成了真正相濡以沫、不离不弃的夫妻;在风云变幻的芙蓉镇,胡玉音相继与桂桂、秦书田结合,并不是因为她要求太多,而是在命运和时代的背景下,她一直有着一个最传统的对于家与安宁的期待。

家庭破碎时,国家接纳个人;国家遭难时,家庭成为救赎的场所。《牧马人》里许灵均善良的妻子李秀芝代表着充满新生力量的祖国,父亲许景由代表着异国的诱惑。许灵均比父亲遭受过更多的磨难,但他却陪伴祖国度过了最艰难的时期,这些历史性的痛楚恰恰成了他的精神财富,他必会在新时期建设祖国的浪潮中获得新生。远遁异国,把自己称为“情感上乞丐”的富人华侨许景由享受不到在祖国与亲生儿子团聚的亲情,这也是他个人承担的离开祖国的情感性惩罚。

好莱坞类型片研究学者托马斯·沙兹曾将好莱坞家庭情节片定义为:“描绘善良的个体(通常是女性)或一对人(通常是爱侣)在压抑的环境中,特别是涉及婚姻、职业和核心家庭的情况下被迫害。” 谢晋的电影确实带有好莱坞类型片的叙事框架,但又没有牺牲电影的民族化特色。他的影像脱离了单纯的理论灌输,饱含抒情意味的忧患意识和道德思考。

并且,在谢晋的电影里,女性角色与好莱坞电影中的女性角色有不同的角色定位和意义。她们不是镜头下的欲望对象,而是谢晋理想中的道德楷模。他电影中对女性形象的塑造并不主要侧重对女性身体的展示,而是通过她们的身体语言,传达出特定的人文和道德价值。无论是受压迫的失落女性,还是革命中的新女性都能在中国传统文化和现代精神中找到共鸣。

谢晋不是宅在书斋的学院派知识分子,他也许并不知道如何深入研究社会变革,但他就是能够借助电影这个极具公共视野和普世价值的媒介来直观表达他对社会历史的思考。

《天云山传奇》公映后,谢晋收到了上万封,整整两麻袋的群众来信。正是因为呼应了社会的深层需求,谢晋的电影才能在广大基础群众中引起广泛而强烈的回应,并为推动中国传统主流思潮向现代性的转换做出了独特的贡献。

80 年代是改革开放起步的关键期,破旧立新的前提必须是保有一定的忧患意识,谢晋所代表的艺术家基于对社会现实的深刻洞见和对历史发展的清醒认识,创作了他献给时代与群众的作品。

#电影《芙蓉镇》剧照

直到去世前三个月,谢晋手头仍有五个电影剧本等着他去开拍。应谢晋生前的意愿,谢晋遗孀徐大雯与上影集团共同发起成立上海谢晋电影艺术基金会,该基金会一直致力于电影知识普及、艺术教育等公益事业。徐大雯去世后,谢晋后人继续参与基金会的日常事务。

谢晋导演一直是我们的旗帜,从影60 多年,他不停歇地用优秀作品回馈人民群众。这面旗帜并不孤单,在上影、在中国,有许多优秀的同行和追随者在践行他的创作宗旨。《高考1977》《东京审判》《村戏》《我是医生》《邹碧华》等等,以及上影正在紧张筹备创作的《攀登者》,都是中青年电影人追随谢晋导演关注和弘扬历史进度、关注百姓命运的普世现实主义作品。

如何打造最佳片场

一直以来扎根银幕的谢晋从不是闭门造车去创作,60年代就看过意大利新现实主义电影代表作《罗马,十一点钟》的他曾像小学生一样,规规整整地为电影画了一张人物图表,栏目中标有姓名、年龄、容貌、身材、眼神、说话、动作和气质等等项目,近十几位女性,都在各栏有准确的文字形容。而这份细致其实是谢晋一直以来的习惯,他很早以前阅读《红楼梦》的时候,就曾统计过各种人物的外貌、动作和语调等属性。

#电影《牧马人》剧照

青年时,谢晋受教于曹禺、洪深和焦菊隐等戏剧名师。“焦菊隐老师对我的教诲是什么?他罚我站!他排戏的时候我在后台大声吵闹,我被叫出来罚站,站了两个小时,戏排完了下去。现在,我自己拍戏就知道了,他们是中国最严格的话剧导演。我就是在他们的教诲下,养成了严格的导演风格。”青年时的话剧学习背景给了后来的电影导演谢晋许多启迪,特别在电影人物的塑造上,他非常擅长刻画戏剧性强的性格角色。

戏剧性强不代表演员的表演一定要有话剧腔,作为电影导演的谢晋非常了解,在电影镜头下,任何细微的表情都容易被放大。“对话多容易有编造的痕迹,演员表演需要有随意性和松弛感,演员之间的交流要灵敏。”他杜绝演员过火、做作的表演,也喜欢发掘一些没有经验但气质合适的新人演员。

《青春》里的陈冲和《牧马人》里的丛珊都是半路出家的非科班演员,她们在刚刚拿到谢晋的电影剧本时属于什么都不懂,什么都不会,拿着剧本也不会念的状态,慧眼识珠的谢晋甚至会主动为她们写许多人物小传和小品,让她们不断地排演,直到把人物关系建立起来。

非常看重演员之于电影价值的谢晋曾提议中国电影表演艺术学会效仿英国演员工会,出一本介绍演员的书,他说:“今后会有越来越多的外国导演、制片人到中国来找合作的演员,我们要做好推荐工作,像当初《末代皇帝》的导演贝尔托鲁奇到上海找我推荐一个扮演溥仪的演员,我推荐了姜文,后来姜文去试了一下,因为英语不好被刷了下来,其实要让姜文来演,他肯定也能演得好。”

#电影《天云山剧照》剧照

在许多国际大师,诸如希区柯克眼里,演员更像是摄影机面前的木偶,任导演摆布。而谢晋和他们的看法不同,他的每一部电影都能出现一位极具魅力的角色人物,原因在于他尊敬演员,演员也能倾尽全力与他坦诚相对。

在片场,为了激发演员最大化的表演魅力,他规定应该是摄影机服从演员,而不是演员服从摄影机。摄影师不再向演员提出按画框表演的要求,头和手出了画面就出画面,多机拍摄,长焦、深焦、变焦,只要能捕捉到演员真实的表演,摄影机就这么来调度。在这样的拍摄环境下,演员不再为眼前的地位、视线而分心,甚至可以有更多下意识的即兴表演。演员的表演具有流动感,摄影师的工作更有临场感,片场每一个工种都进入到了自己的最佳模式,拍出来的电影必然是经典。

看不出技巧的技巧

谢晋电影的第三阶段,他在强化抒情性的效果上,进一步发展了人道主义和人性关怀的主题。学界多把谢晋这时期的《最后的贵族》《清凉寺钟声》等作品称作其最不主流的创作阶段,但谢晋对其有自己的解释:“我自己的电影中也不仅是运用情节表现故事,也运用抒情、散文式的手法,比如《最后的贵族》,白俄老头为潘虹演奏了一曲小提琴,一个失去了祖国的人,一个流落了一辈子的白俄老头。同是天涯沦落人……这就是一个突出的抒情段落。”

#电影《舞台姐妹》剧照

少年时代在上海,谢晋跟着母亲在戏院看了很多电影,他印象深刻的就有费穆的《天伦》,费穆的电影与当时多注重情节叙事的主流电影有较大不同,在凝炼的镜头、缓慢淡雅的节奏中,他的电影更加具有诗电影的气质。在创作的最后阶段,谢晋更多吸收了这种具有东方气韵的抒情风格。

《天云山传奇》中三个女性(宋薇、周瑜贞和冯晴岚)的视点被用来看同一个男性(罗群),由此即出现了叙事结构上的错位,并给电影带来了一种抒情空间上的留白。这是谢晋在叙事和抒情技巧上的一次尝试,但这种错位的抒情性叙事和《罗生门》等矛盾叙事又有所不同,《罗生门》对同一个故事的三种叙事是互相冲突和矛盾的,是一种企图撕裂叙事的后现代解构,而《天云山传奇》的留白叙事更趋向于缝合叙事的裂缝,“看不出技巧的技巧在艺术上是最重要的技巧,这个准则,我一直坚持”,谢晋在技巧上的承袭同样倾向于大音希声,大象无形的东方美学韵味。

在创作内容和态度上,谢晋无疑是一个现实主义者;在创作技巧和方法上,谢晋又是一个不断另辟蹊径,充满激情、勇于创新的创作者。在继承传统和超越传统,在过去和未来之间,在现实和理想之中,谢晋电影找到了一个最佳的平衡点。其在艺术创作上显示出的超越自我和超越生命的渴望,无疑是作为艺术家的一种理想的人生境界。