昆曲国宝 红蜡春工

——昆曲大师蔡正仁艺术小传

张贝勒

北方昆曲剧院

蔡正仁,这个名字在昆曲界可以说是大名鼎鼎、无人不晓,他是这个时代昆曲明星的代名词,更是当之无愧、久负盛名的“大熊猫”级别的昆曲表演艺术大师。蔡老师从少年时节,便投身于昆曲事业的学习、钻研与传承工作中,这个选择的结果,是超过一甲子的执着。60多年来,他为昆曲濒临抢救、恢复传统、继承发展的浩大工程,奉献了几乎所有的心力,取得了丰硕的成果——这些成果,是后人的财富、是昆曲的瑰宝,更是名垂青史的艺术之光。

和蔼可亲、平易近人,几乎是所有人对蔡老师台下的印象,尤其是近10年来,这位白发苍苍的老人天真爽朗的笑,更是让许多人都对这位“蔡萌萌”爱得“不能自拔”。殊不知,正是这位鹤发童颜、可爱和善的“老爷爷”,支撑起了一个时代昆曲的命运脊梁。

江南水乡 青年才俊

蔡老师出生在江南水乡一个叫震泽的小城镇,这方水土极具诗画江南的精致与娟秀。如果亲身体会过那里的风土人情,可能也会被那种淳朴、真善的民风特质所吸引,正是这样一个惬意而富有诗意的水土,为昆曲孕育了一位独具魅力的艺术大师。

小桥流水边,船坞河岸旁。1941年的一个夏天,震泽蔡氏门墙中,一个健康的男婴呱呱坠地。喜获长子,无疑是那时整个蔡家最开心的一件事,父母给孩子取乳名叫“阿迪”,这个亲切的称呼,是后来一次陪老师回乡扫墓时,听老师的发小阿福大叔脱口喊出的,不然我根本不可能知道原来老师还有这样可爱的小名。

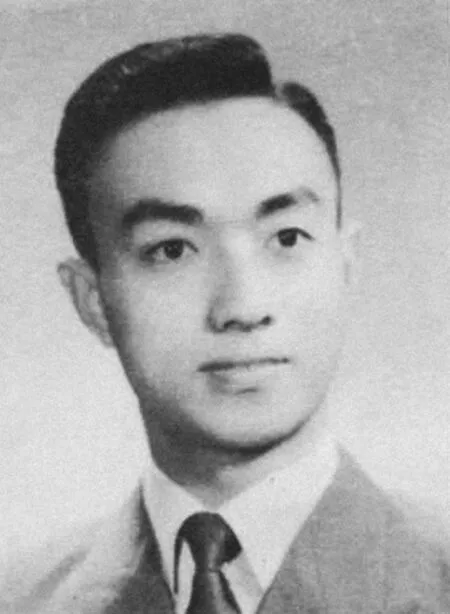

青年蔡正仁

“阿迪”的出生与成长,恰逢战乱、动荡的年代,但淳朴的家风、良好的家教,护持和培育着他天真而纯良的品德,直到国家时局稳定,孩子也到了少年时期。此时蔡家已经又添了几个弟弟妹妹,家中的负担自然也是越来越重,身为长子的他开始思考怎样为家中减轻一些负担。一日听闻中央戏剧学院华东分院(上海市戏剧学院前身)昆曲班招生,自小爱好艺术的他,便毅然动身赴上海,报名并参加了昆曲班招生考试。谁都没想到,这位少年竟然天赋异禀,在面试试唱高音的时候,一直让操琴的老师涨调门、拧紧琴轴,最后竟然绷断了琴弦,这个招生考试中的小插曲,成为了日后许多蔡老师的崇拜者们津津乐道的话题。

这次考试的结果毫无悬念——因为先天条件的优越和骨子里对于艺术的喜爱,少年的表现吸引了在场的评委,也给评委之一、昆曲专家沈传芷先生留下了深刻的印象,可能因为在这人群中的一眼相望,这一对昆曲界小生家门的师生就此结下了不解之缘。1954年,上海市戏曲学院第一次成立专门培养昆曲演员的“华东戏曲研究院昆曲演员训练班”,这个班在业内有个响亮的名字——“昆大班”,蔡老师正式考入“昆大班”,从而开始了他的学艺生涯。这也是中华人民共和国成立以来第一批由传字辈老艺术家亲授的昆曲学员。

进入学校后,嗓音条件优越的他,最初被分配在老生组里学习,可能是因为他的本性淳朴而率真,风花雪月、才子佳人不是他的兴趣所爱,却钟爱帝王将相的磅礴之势。

蔡老师与小生家门“誓定终生”的契机,是1955年在学校观摩刚回到内地的俞振飞先生和旦角老师朱传茗先生示范合作《评雪辨踪》的演出。这出戏的原型就是传统的昆曲折子戏《泼粥》,实际是沈传芷、朱传茗二位先生从川剧演出版本中移植过来的。据蔡老师回忆说,这次演出俞老是现向沈传芷先生学的,但俞老在舞台上那种幽默可爱中又不失潇洒灵秀的书生气质,深深打动了台下的蔡老师,也是因为这次观摩,蔡老师便立志向俞老、沈老努力学习昆曲小生。

正好有一个偶然的机会,小生组排练《雷峰塔·断桥》,沈传芷先生教授许仙这一角色时,把蔡老师“调”到了小生组。不出沈老所料,天性纯良、为人质朴的学生,果然是特别适合天真、憨态的许仙。只是在那个思想极其保守的年代,男女同学几乎不敢直视,无奈之下,小生老师沈传芷先生、旦角老师朱传茗先生,只能一位捧住学生蔡正仁的头、一位捧住学生华文漪的头,强迫他们四目相望、凝视对方,两位少男少女当时尴尬得面红耳赤,但也就此开始了两位黄金搭档长达一个甲子的合作。

蔡老师在教授我们这出戏时,经常会回忆起当年的许多事情,比如有一次演出前因为紧张导致声音失控;还有一次演出因为准备不足导致服装出问题,等等。可以听得出,老师对这出“开山之作”有着很多的回忆,对那段岁月也有许多的留恋。

与所有的男演员一样,老师在他青少年时期,也经历了变声期声音失控的困扰,戏曲演员男生的变声期俗称“倒仓”,指丧失了演唱能力而不能上台。今天被称为“金嗓子”的他,也曾因为这一成长周期的困苦,一度意志消沉,但是他并没有选择放弃或者逃避,而是迎面直上、激流勇进,利用寒暑假回乡的休息时间,每天坚持到离家不远的河边去喊嗓子、练声。

经过坚持不懈的勤奋练习,或许还有上天对他深爱昆曲之心的眷顾,蔡老师的演唱和嗓音渐入佳境、越练越好,柔美中不失阳刚的声线质感,逐渐成为了小生组出类拔萃的尖子。可能因为老师从小对于艺术嗓音的重要性,有着非常深刻和理性的认识,故而后来面对所有的学生,都会把声音的训练和塑造放在学习的首位,也因为从小受老师的影响,我们在学习继承、参与创作等工作中,会把昆曲的声腔艺术放在我们实践、创作中最重视的高度。老师平时也总会激励我们,坦言自己当年并非一开始就是全组同学中的佼佼者,是因为自己的勤奋努力,慢慢才从一个班级当中脱颖而出。

老师的从艺经历中,第一次标志性的学演全本戏,是在“昆大班”成熟时期排演全本《拜月亭》。那时候蔡老师17岁,在经过俞振飞先生手把手调教后,最终沈传芷先生和朱传茗先生选定了他与同学张洵澎一起,分别饰演剧中的男、女主人公蒋世隆和王瑞兰。在大家眼里看来的年少得意与意外幸运,其实不只是命运对他的偏爱,曾有过的那些失利的痛苦和寂寞的煎熬,只有当时的那位少年自己心里清楚。

在《拜月亭》排练、演出的过程中,老师曾遭受了一次严重的伤患。大炼钢铁时期,昆曲班的同学一起去工厂劳动,劳动时有一极其细微、尖利的铁片扎进了他的眼球里。虽然第一时间送去医院治疗,无奈当时的科学技术和医学条件有限,手术不能取出刺入眼部深处神经的铁片,为保生命安全,医生考虑摘除眼球,摘除眼球的直接后果便是蔡老师将永远离开舞台。后来幸得一位聂医生妙手回春,为老师做了复杂、精细的高难度手术,取除了贴片,保住了他的眼睛,也保住他的形象和生命。这也许又是一次上天对他的护佑,保全了这位将在昆曲界撑起一片天地的大师。

待伤患康复后,老师便马上投入到了学习和排戏之中,在俞振飞和沈传芷两位先生的悉心教授和指导下,排演了他艺术生涯中的第一出大冠生戏——《惊变埋玉》。从1959年老师第一次排演大冠生唐明皇,到今年正好是60年过去了,当时青涩、率真的“小皇帝”,成为了当代的“活唐明皇”。看来冥冥中自有定数,经历了岁月和时间的洗礼,蔡老师用了一个甲子的经营和等待,终于创造出了昆曲“端冕中天”的艺术局面。

京昆双栖 滴水穿石

老师第一次参加“京昆两下锅”的演出,应是从《白蛇传》(昆曲称为《雷峰塔》)这个戏开始。海派艺术文化一向是敢于尝试、前进的,上海戏曲学院在20世纪60年代初,就排演了京昆联合版的《白蛇传》,赴香港演出交流。那时老师正值青春年少,在各个方面都已是班里佼佼者。虽然在演出审查前遇到了很多突发的情况和危险,但老师还是凭着自己精湛的演技和深厚、扎实的功力,通过了评判们严格的审查,在广州、香港等地演出时,也给各地戏迷和观众留下了深刻的印象。

俞振飞(左)与蔡正仁

可能是因为俞老就是艺跨京昆两个领域,这种博取众家之长的艺术眼光和学习方法,很大程度地影响了老师。除了向俞老学习京剧小生剧目之外,老师还由俞老推荐,在北京得姜妙香先生亲授姜派代表剧目《玉门关》。几十年中,老师演出了很多京剧(例如《白门楼》《罗成叫关》《群英会》《打侄上坟》等),排演了很多“京昆两下锅”的戏(例如京昆合演《桃花扇》)等。直到前不久,老师还与上海的京剧旦角史依弘合演了《金玉奴》,并在多省市巡演。称老师为当代京昆艺术大家,一点也不为过。

《惊鸿记》,蔡正仁饰李白(上海昆剧团供图)

在最好的年华里,老师得到当时最顶级的先生传授、关怀。50年代末、60年代初时,“昆大班”还未完全“出科”,老师已经主演了《梳妆掷戟》《评雪辨踪》《太白醉写》《惊变埋玉》《迎像哭像》等折子戏,以及《白蛇传》《拜月亭》《白罗衫》《贩马记》《墙头马上》《牡丹亭》等本戏。在香港演出《白蛇传》时,被业界誉为“小俞振飞”,成为小生家门“巾生”、“冠生”、“鞋皮生”、“雉尾生”之全才,一路行来,可谓是少年得意、平步青云。

但可惜的是,1964年文艺界一场“浩劫”席卷而来,年轻的昆曲演员们不得不放弃学演传统戏,开始排演革命题材样板戏。昆曲的声腔和表演风格是否适合排演近现代题材的剧目,这一点不敢妄下定论,但在八大样板戏陆续上演后,许多昆曲演员不得不参加了京剧样板戏剧组,而把自小所学的那种熟悉的旋律暂放脑后了。

蔡老师起初参加了《红灯记》(后更名为《自有后来人》)和《琼花》两出新编昆剧,在剧中演了配角和部分反派角色,这样一来,与往日所学、所练便渐行渐远。众所周知,在样板戏当中是没有小生这个家门的,在传统戏当中所有京昆用假声为主的小生演员,皆无用武之地了。老师也曾被下放到干校从事体力劳动,但他不甘就此放弃,为了重返舞台,他竟然“山后练鞭”地自己悄悄地练起真声大嗓。但用惯了假声的演员,一下子要完全改变发音的位置和感觉,是非常不容易的,就好像是要完全剔除原有的习惯,强迫去训练、适应另一种发音方法,没有惊人的毅力,一般人是无法坚持的。

但老师就是这样敢于向逆境挑战的人,经过了长久的磨炼和痛苦的蜕变,终于练出一条高亢如云的大嗓,这一转变令身边所有的人感到震惊,让当初断言“蔡正仁的大嗓不可能练出来”的人们纷纷瞠目结舌、难以置信。老师因此被调入了京剧样板戏《智取威虎山》剧组,除了完成日常一些配演和群众演员之外,还担任了少剑波这一角色的C组,不管怎样,坎坷之中也有了一些转机。

老师回忆起那个时代,总说最让人感到心痛的事情,莫过于看着恩师俞振飞被批斗、打压,有时候一起在某处劳动改造,迎面走来只能对视一眼,除此之外互相不敢再有任何交流。直到后来看到俞老的住所成日漏雨,他再也不忍心看到老师的窘境,毅然把俞老接到了自己的家中居住。那时候老师已经成家了,师娘说,那时家里其实也并不大,为了能保证俞老相对舒适的休息环境,一直是让俞老睡床上,夫妻二人就睡地上或是阁楼。可能现在看来,这样的举动并不是很让人惊讶,但要想想当时俞老已经被视为“异类”,又是众人终日攻击的对象,在那个时候敢于站出来这样做,是要冒许多风险、做出很多牺牲的。而老师当时的大义之举果然为自己带来了麻烦,在政治方面受到了牵连,同样被列为“异类”,但老师却毫不后悔自己的举动。这种“患难见真情”,也让老师和俞老奠定了坚实的师生情谊,这也是后来俞老对老师毫无保留、倾囊相授的缘由。

这场“浩劫”中,更让老师觉得心痛的,莫过于亲手烧掉了厚厚一沓传统剧目的剧本,那些都是沈传芷、俞振飞二老传承的精髓和许多详细的笔记,因时势所迫,也只有忍痛付之一炬。许多艺术家在运动中不堪身心摧残,都没有能熬过去,但让老师感到万幸、感恩的是,俞老虽也是受尽了折磨,好歹最后还是走出了阴霾,迎来了“重见天日”的一天。

《白蛇传》,蔡正仁(右)饰许仙

苦尽甘来 承先启后

那10年过去了,当时的上海青年京昆剧团早已解散,但老师念念不忘的是昆曲何时能重新在艺术领域再次“登堂入室”。在著名画家谢稚柳先生的建议下,老师联合几位同学,联名起草一封书信,由谢稚柳先生送到了上海市市委领导的手中。书信写得感人、真切,道出了昆剧团被解散后,昆曲人“无家可归”的艰辛与痛苦,希望能够恢复昆剧团,中国不能没有昆剧!

与此同时,蔡老师开始联系已经离开昆曲良久的“昆大班”“昆二班”的同学们,但这项工作进行得很不顺利,很多同学已经改行成为了工人,更多的是对于这10年的动荡已很灰心,不敢再奢望昆曲还能恢复。老师与顾兆琳等几位同学争相奔走,不断地给同学们做思想工作,苦口婆心地劝告、解释、游说,终于皇天不负苦心人,1978年上海市市委经过会议讨论,决定成立上海昆剧团,继当年上海青年京昆剧团之后,上海市唯一的昆剧团终于矗立而起。逐渐地,许多在外地和改行的同学,也都回来了。10年的时间确实改变了很多东西,但唯一不变的就是他们对于昆曲艺术的眷恋和执着。

上海昆剧团恢复之后排演的第一出大戏,是当初“一出戏救活一个剧种”的《十五贯》,由计镇华、刘异龙主演,蔡老师饰演熊友兰,梁谷音饰演苏戌娟。这么多年没有演传统戏,这一次“解禁”也是“文革”后上海昆剧团的回归、团圆之作。70年代末和80年代,蔡老师主演、参与了上昆新创、复排大戏《孙悟空三打白骨精》(饰演唐僧)、《蔡文姬》(饰演董祀)、《贵人魔影》(饰演王占鳖)、《连环记》(饰演吕布)、《琵琶记》(饰演蔡邕)等,再加上恢复了《白蛇传》《贩马记》《墙头马上》等几出传统大戏,上海昆剧团在全国艺术界站稳脚跟,老师这一批昆曲的中坚力量也支撑起了那个时代的传承重任。

除了新创和复排的几出大戏之外,正值当年的老师并没有忽视对于传统基础的重视,在“文革”中,不能用小嗓唱戏而猛练大嗓,如今又要从头练起,真是谈何容易!这并没有难住老师,他再一次每天用几倍于他人的时间专门针对性地练声,上班比别人早到一个小时,下班比别人晚走一个小时,后来这种看似“魔性”的练习深深影响了我们,成为了我们激励自己的良方。

俞老的代表剧目《贩马记·写状》《太白醉写》《雷峰塔·断桥》《长生殿·哭像》都是经典之作,老师少年时便已得到沈、俞二老的亲授,上昆恢复成立之后,这几出戏便成为了老师的常演剧目。像《断桥》这类“烽火戏”,不仅唱功上有严格的要求,还有异常繁琐的配合锣鼓、混牌子的身段动作,在老师传授此剧时,能深刻地体会到前辈艺术家们对于这出戏打磨、雕琢的细腻、精彩,这也是所谓“俞家唱、沈家做”的艺术精髓所在。

《哭像》这出戏原先是分为《迎像》和《哭像》两部分,前半出穿帔、后半出穿蟒,中间有很长的转场时间。是老师首先向沈、俞二老提出对于此剧服装、场面调整的想法:穿蟒到底,用一段同场曲加上【大开门】的牌子完成“进庙”转场,皇帝不用下场。这样一来省去很多演员换妆时的空场时间,而重要的唱段一段也没少,整出戏看起来还更加紧凑、舒服,两位先生都很赞同老师的这一想法,并且俞老在后来演出、录像此剧时,也是完全按照老师的这一方案,现在这个戏已经成为各地昆曲院团学习的模板。1982年,在苏州举行“江、浙、沪”昆曲汇演活动时,老师演出了《写状》和《哭像》这出折子戏,得到观众热烈的好评和追捧,俞老亦欣慰地挥毫赠诗云:“转益多师与古同,总持风雅有春工。兰骚蕙些千秋业,只在承先启后中。”

1986年,文化部举办了抢救性的昆曲演员培训班,小生组的老师是周传瑛、沈传芷二位老先生,此时老师已经年至不惑,但依然像小学员一样认真地学习、记录先生们的每一次示范和讲解。周传瑛先生的身体当时已经很不好,示范稍微多做一点就会咳嗽不止,《红梨记·亭会》《彩楼记·拾柴》两出戏的学习任务也是紧张而艰巨。两出戏排完之后,周老很开心,但没想到当晚就突然病发吐血,连夜被送回杭州住进了医院。之后《金雀记·乔醋》是老师在周老的病床前学的,待等向周老学完之后,再回到班里教给各院团的同学们。

《彩楼记》,蔡正仁(左)饰吕蒙正(上海昆剧团供图)

对于昆曲的经典大戏,老师用了一生的时间和精力在打磨和探索,譬如《长生殿》和《牡丹亭》,这两出戏都是老师少年时代就已开始学习的剧目,《牡丹亭》从“俞言版”、“交响版”、“六本”、“三本”直到“典藏版”;《长生殿》从“87版”、“修改版”、“民乐版”、“上下本”、“四本”再到“精华版”,老师学了几十年、排了几十年,又探索了几十年。由诸多名师、编导指导;与许多搭档合作同台;更是通过“以戏带人”、亲力亲为的方式,培养了一批又一批活跃在舞台上的中青年昆曲演员。

如今老师已是一位年近耄耋的老人了,但还能经常看到他蹒跚的身影出现在各地院团的排练厅,每一个学生不论是不是上昆本团的,老师都会当成自己的孩子一样倾心传授,毫不保留。近年来,老师自己的演出丝毫并未减少,奔走全国各地的讲座活动也尤为频繁,但老师总会抽出时间要去管那些“别人家的孩子”,不论这些孩子在“自己家”的境遇如何,老师总是会不遗余力地反复教导,直至他们能够自己登上舞台。若是遇上一些条件和处境都比较窘迫的学生,有时还要亲自出马去为他争取机会、创造机会。

《长生殿》,蔡正仁饰唐明皇(上海昆剧团供图)

2018年11月,北方昆曲剧院在深圳连演两天串折全本《铁冠图》,其中《撞钟》《分宫》两折,我们剧院(北方昆曲剧院)原先是没有的。为了能成全我们剧院首次排演全本的心愿,老师毅然带着自己的“御用”笛师和长期搭档的主要演员,提前来到北京,为我们排出了这出大冠生重头剧目。为了教会我们这一堂演员,同时给乐队一些必要指导,老师每天都要亲力亲为下到排演场,帮我们搭起这个架子。因为把大部分时间和合成机会都给了我们这一组,以至于老师自己的戏只能在演出当天的下午响排,晚上演出时老师异常疲惫,演完后说“我连路也走不动了”,而老师要如此疲惫地应邀这次演出,其实是为了帮我这个“孩子”能够立起这出戏。除了心疼老师之外,心中最多的感情是感恩,是老师的无私大爱,使得我们这些各院团的学生能传承、排演许多经典剧目,也因为老师这种燃烧自己而成就晚生的“红烛”精神,让我们得以在舞台上被照亮、被看见。

蔡正仁在舞台上作示范表演(上海昆剧团供图)

这是我所知关于老师的一些事迹和经历,应该并不完整,无法概括老师的整个艺术生涯和卓越的艺术成就。但求怀感恩之情,与更多的人分享关于老师为昆曲所做的一切。昆曲能有今天的复兴和繁荣,全仗老师以及其他和老师一样伟大无私的昆曲艺术大师们含辛茹苦地耕耘,用尽一生的心血方有昆曲今天的盛景,老师的艺术和专业精神,已像基因一样深入到我们的骨血之中,对于老师的付出恐怕无以为报,只求能把老师的昆曲精神流传后世,把老师传授的剧目传承下去,以此点滴报答师恩浩瀚!