公共图书馆智库服务及其质量要素启示

程 煜,徐 路,2,汪 征,吴迎春

(1.南京图书馆;2.南京大学信息管理学院;3.安徽省智慧公共文化服务工程技术研究中心)

智库(Think Tanks)又称思想库,美国学者Paul Dickson于1971年指出,智库是以公共策略为研究对象,独立存在且非营利的咨询机构。[1]现阶段的国际共识认为,智库是以社会问题为研究导向,以改善政府的施政施策效率为目的,以“思想产品”“舆论导向”等方式影响权力机构的决策过程。欧美等发达国家的智库发展已有数十年,取得了丰硕成果,而我国智库建设起步晚、发展快、范围广、质量低、国际影响力不足。[2]对此,中共中央办公厅、国务院办公厅于2015年出台《关于加强中国特色新型智库建设的意见》,开启我国全面建设特色新型智库的新进程。此后,智库机构如雨后春笋般遍地开花,研究领域各具特色,为不同地方的城镇化建设、经济发展和社会稳定作出贡献。

智库兴起初期,人们认为智库与公共图书馆是竞争关系,但随着二者相互渗透深入,人们便很快改变了看法。从现代信息管理角度分析,公共图书馆具备一定规模的信息储备,但本质偏向于“藏”,而智库更强调信息的整合能力,本质更偏向于“用”,二者不但没有竞争关系,还具有互补属性。随着我国改革步入攻坚期和深水区,公共文化服务领域已经呈现出多元化、多样化和多层次的发展态势。公共图书馆开始意识到从传统“外延式”路径向“内涵式”方向转型的紧迫性,国内几家大型公共图书馆已经开始调整思路,积极探索适合公共图书馆环境的智库服务。[3]智库建设有益于现代公共图书馆的服务转型,能够唤醒公共图书馆的灰色文献、沉默馆藏等珍贵资源,进一步提升公共图书馆信息储备的实用水平,提高图书馆的社会效益。

1 国内公共图书馆智库服务的现状与评述

近年来,我国研究图书馆与智库服务的成果较为丰富,大多数学者主要以五类图书馆为研究对象:高校图书馆、公共图书馆、科研院所图书馆、党校图书馆及其他图书馆。黄晓斌等[4]在对比高校与其他类型图书馆的基础上,了解到公共图书馆更具社会化特征,认为公共图书馆更适宜成为社会化智库建设的中坚力量。目前,国内公共图书馆智库服务相关研究分为两类,一是策略性的宏观理论研究,二是实践性的微观问题研究,且策略性宏观理论研究成果较多。

1.1 策略性现状与评述

我国公共图书馆智库服务的策略性研究成果十分丰富,尤其是宏观理论研究。魏来等[5]构建了图书馆与智库内在关键环节的模型,在模型联动中提出人才、数据、咨询在智库建设过程中的作用和改进建议。张恒[6]将公共图书馆转型原则与智库服务的建设机理进行类比,挖掘二者的内在联系,提出了公共图书馆的智库化转型策略。陈冬冬[7]认为公共图书馆是智库建设的核心力量,并以公共图书馆的服务定位、媒体应用、技术手段、馆员形象等为分析对象,提出智库服务的应对策略。林志华[8]就我国各类图书情报机构的智库情况进行统计性梳理,指出情报领域智库发展的注意事项和研究盲点,并提出应对策略。张惠梅[9]从图书馆的建设角度出发,分析智库的功能定位、竞争情况和服务能力等要素,指出不足并提出应对策略。万文娟[10]从图书馆人才和经费等角度进行分析,指出智库的“通性”问题,从图书馆的意识、宣传、建设等角度提出解决策略。郭爱菊[11]从现代公共图书馆的文献资源、人才建设、经费投入和新技术应用等优势层面切入,分析将智库服务嵌入公共图书馆的可行性,提出智库服务应对策略。梁宵萌[12]分析国内外先进智库的信息流程和管理方法,结合公共图书馆在信息管理上的优势,从平台构建和管理模式等层面深入分析,提出智库建设思路。

以上研究从宏观、规划层面将公共图书馆与智库服务的相关情况和理论展现于众,为公共图书馆智库服务发展奠定深厚的学术基础。但是,串联这类理论性文章会发现其中的“套路”:以公共图书馆践行智库的可行性为研究核心,囿于人才、资金、技术、管理的因素去思考问题。可见,目前国内公共图书馆智库服务的策略性宏观理论研究有同质化倾向。

1.2 实践性现状与评述

国内现阶段有学者以微观视野探析了部分公共图书馆智库服务。黄晓斌等[13]从地方公共图书馆馆藏文献这一传统业务着手,论述将不同馆藏用于智库服务的效果,并以公共图书馆文献资源为基础,开发智库信息资源平台,创新公共图书馆咨询服务。龚花萍等[14]对比了服务型和功能型公共图书馆,辨析二者在智库服务中的不同定位,整合公共图书馆服务项目和功能节点,构建公共图书馆智库的功能框架及服务模型。马捷等[3]以“信息-知识-智能”一体化作为研究方向,采集了完善的图书馆智库数据,系统性阐述了智库服务对文献资源利用率、知识转化率、成果转化率等相关要素的影响。刘速等[15]以上海图书馆、国家图书馆等典型实践为例,辨析了信息水平和智库服务之间的关系,提出以特色、多元、协同和转型为核心的智库建设步骤。李刚[16]分析了情报服务和智库服务的内在异同,对“热”智库进行“冷”思考,论述国内一般性公共图书馆无法成为智库的原因,制定了图书馆在探索初期主动迎合智库服务发展的系列方案。

在我国智库发展初期,宏观、理论规划层面的同质化研究是有必要的,但图情类学者也要将研究重点逐步向微观、实践层面转移,为公共图书馆智库服务实操落地打下基础。总的来说,公共图书馆在智库服务实践工作中,要从本馆特色出发,挖掘自身的社会化属性,关注中小微型群体的智库需求。

2 公共图书馆智库服务的质量要素分析

现阶段,我国公共图书馆的智库服务模式有三种。① 全馆型模式,即公共图书馆自身的“招牌”是地方智库集团的一部分,具备完整的智库身份和服务功能,拥有一定的研究特色和成果,如,天津泰达图书馆、广东省科技图书馆等。② 馆独型模式,即平行于公共图书馆且独立“挂牌”的研究机构,具备所有智库元素,就是一个“地道”的地方智库机构,如,深圳图书馆的公共图书馆研究院、上海图书馆的上海科学技术情报研究所等。③ 班组型模式,即组织架构完全从属于公共图书馆,人员组成源自馆内各部的抽调,且承担对外智库服务功能的专业班组,如,南京图书馆社会科学参考咨询中心等。

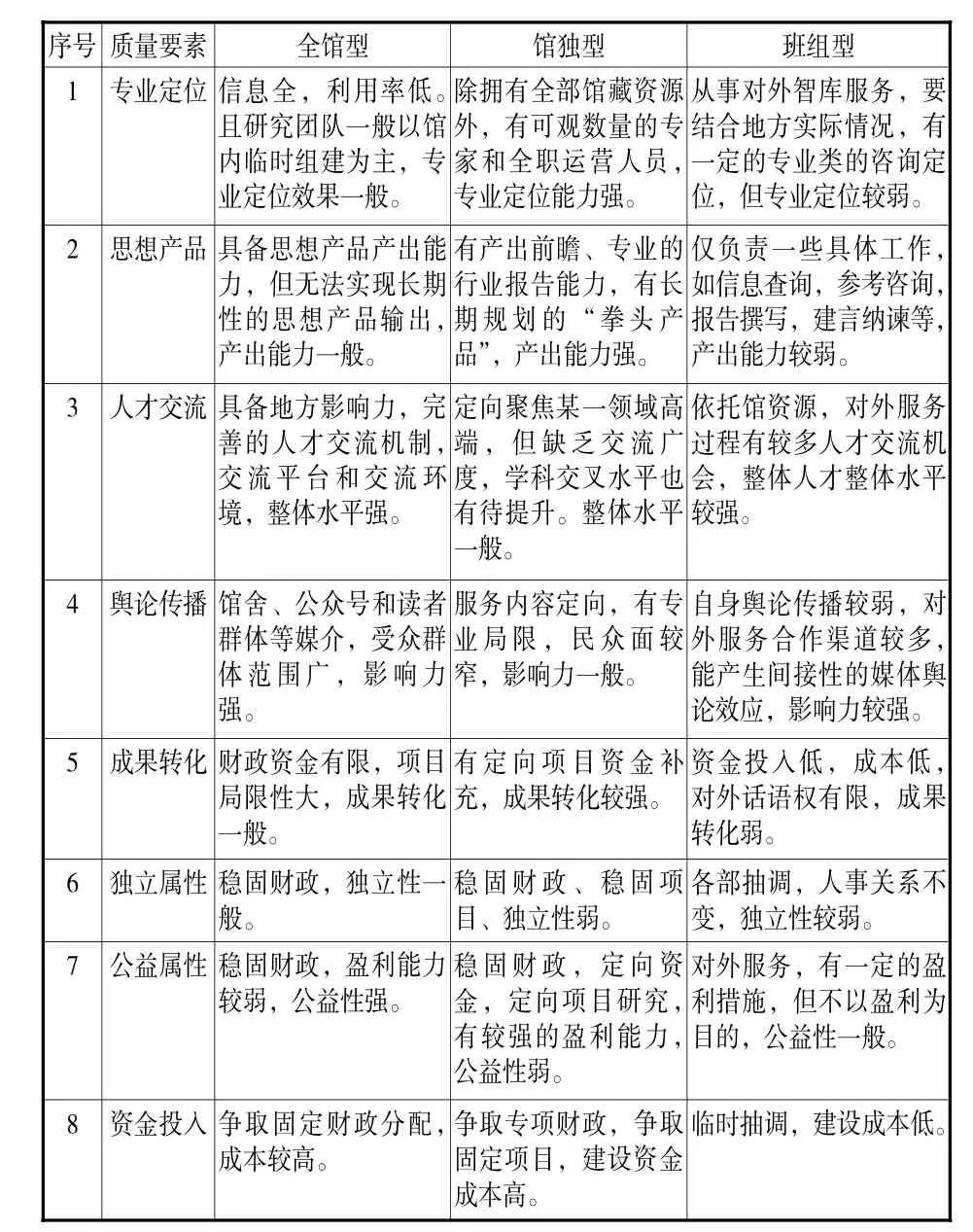

结合国内外智库研究现状,被人们普遍公认的智库质量要素包括:专业定位、思想产品、人才交流、舆论传播、成果转化、独立属性、公益属性和资金投入等。同时,鉴于我国公共图书馆智库服务现有模式,针对性地分析和提升显得十分必要。因此,因馆施策、监管要素、加强智库服务质量,便自然成为我国公共图书馆智库服务质量研究的新思考。其中,公共图书馆智库服务质量要素的分析有两点益处:一是探析公共图书馆智库服务的建设路径,二是为公共图书馆智库评价体系构建指标化依据。笔者分析大量智库资料后发现,质量要素必然会受到服务模式影响,且情况各异(见下表)。

表 公共图书馆智库服务质量要素分析表

(1)从智库服务的建设启动来看,资金投入是直接影响要素,公共图书馆智库服务模式建设启动从易到难的顺序为:班组型→全馆型→馆独型。

(2)从智库服务的研究能力来看,专业定位、思想产品、成果转化是直接影响要素,其优劣顺序是:馆独型→全馆型→班组型。

(3)从益于中小微群体的社会化程度来看,人才交流、舆论传播、公益属性是直接影响要素,其优劣顺序是:全馆型→班组型→馆独型。

(4)从智库服务公信水平来看,独立属性是直接影响指标,其优劣顺序是:馆独型→全馆型→班组型。

综合来看,公共图书馆在构建智库服务时,要结合自身实际情况选择合适的发展模式。当然,现有的三种智库服务模式都不完善,还需要图情领域的专家学者加强创新力度,研定更具科学、统筹兼顾的智库服务模式。同时,公共图书馆在构建智库服务时要坚持三项原则:第一,确保“零”的突破,制定调研方案分析智库服务的可行性,敲定服务模式,实现从无到有的蜕变;第二,以完善智库服务质量为目标,逐步调节馆内资源,实现资源精准匹配,从而更好地支持公共图书馆智库服务的发展;第三,重视培育智库服务的研究能力、健全独立属性、完善公益属性,为智库服务的长远发展打下基础。

3 公共图书馆智库服务的实践启示

馆独型研究能力强,但并非最优选择。一方面,资金、环境、规模和需求等均是公共图书馆智库服务馆独型模式的限制因素。另一方面,馆独型相对功利,对图书馆的非盈利形象较为不利,易偏离社会化属性优势。

在我国智库建设的初级阶段,公共图书馆应该优先选择适合自身发展的智库服务模式,在实践磨合中逐步熟悉智库质量要素,优化调整馆内资源。然而,单纯依靠公共图书馆自身摸索还远远不够,还需要社会各界予以关注。值得庆幸的是,越来越多的图情及其他领域专家学者逐步意识到公共图书馆智库服务的必要性,资源由“藏”转“用”理论不断充实,信息整合水平不断提升。在公共图书馆智库服务的实践过程中,优化智库的独立属性和公益属性是智库创新模式的根本因素,公共图书馆要摆脱现有模式的局限性,摸索出更多、更科学、更有效、更系统的智库服务体系。

3.1 构建智库意识,解决零的问题

整体而言,我国智库发展还处在萌芽期,绝大多数公共图书馆还未形成智库服务意识。为了改善这一情况,文化和旅游部在第六次全国公共图书馆评估定级工作中明确了智库服务选项,在《省级(副省级)图书馆等级必备条件和评估标准》服务效能中就智库服务制定5分加分项。虽是加分项,但从公共图书馆转型路径来看,智库服务必是未来公共图书馆“专题咨询与情报分析服务”领域的基本工作。换句话说,随着智库服务在图情领域的深入和成熟,现在的加分项必会成为未来的基本分项,公共图书馆需要重视现阶段智库建设的积累工作。

公共图书馆首先要解决智库服务从无到有的问题,再根据具体情况进行磨合调整。困难较多的公共图书馆可考虑门槛较低的班组型模式,先熟悉智库服务的建设和运作经验,重视对外工作的人脉和经验,在积累中逐步扩大影响力,摸索适合本馆的智库服务工作模式。有一定资金能力的公共图书馆可考虑采用全馆型智库服务的构建方案,进一步深化公共图书馆品牌影响力。实力较强的大型公共图书馆则要敢于尝试,汲取全馆型和馆独型优势,探索公共图书馆智库建设的最优方案。

3.2 提高资源应用,整合信息能力

公共图书馆资源的优化利用是业内学者不断探寻的课题,也是提升智库服务研究能力的重要路径。对比一般性咨询机构,公共图书馆智库服务的优势在于其完善性、系统性和权威性,具备天然的学术价值和研究属性。但由于公共图书馆传统的管理模式、流通环境和体制结构等因素的影响,图书馆用户整合资源还存在一些问题,导致公共图书馆信息资源地位不高,传播能力相对低下。智库服务是促进公共图书馆资源利用发展的重要契机,公共图书馆的信息保障服务应当转变成“知识能力”,扩大供给内容。公共图书馆应当做到问题和信息的可视化,避免用户因信息不足、闭塞等因素造成“重复劳动”等问题。简而言之,让公共图书馆的智库研究具体化,通过公共图书馆现代信息保障能力将研究现状和业务能力直观展现,避免需求人员的重复研究。

3.3 灵活体制方案,健全独立属性

对比欧美国家智库建设,我国公共图书馆的智库服务大都隶属公办系统,即俗称的“体制内”机构。因此,公共图书馆智库服务拥有稳固的财政能力和资金投入,对比“民间”智库发展,这类“公办”智库有三点益处:一是能直接解决智库生存问题;二是解决了“身份”问题,公共图书馆的公办“身份”更有益于智库业务在我国现行体制环境下健康且长效的发展;三是稳定的环境有益于培育持续的研究能力,继而保障公共图书馆智库服务思想产品输出的连贯性。

但值得关注的是,我国特色新型“公办”智库的发展瓶颈和最本质的问题也必然是稳固的财政资金。在稳定利益的驱使下,政策研究结论会不自觉倾向于分管领导的主观意志,甚至回避客观事实,丧失智库的独立属性,长此以往则将失去智库存在的价值。同时,稳固的资金来源扰乱市场化机制下的智库生长,变相打压了一些“民间”智库,直接导致“公办”智库间竞争乏力,研究能力和创新能力不足。因此,现行体制是我国特色新型智库服务建设和发展进程的矛盾,公共图书馆以及其分管行政部门应当早日采取措施,实现以健全公共图书馆智库独立属性为导向的改革创新。

3.4 完善公益属性,关注民众服务

欧美国家将公益属性作为智库评价标准之一,是智库与咨询公司的本质区别。深化智库的公益属性意义非凡:① 避免资本和权利腐蚀,进一步健全智库的独立属性;② 相较于咨询公司,公益属性智库能作为第三方角色,能保持高度客观、严谨和专业性视野;③ 公益性智库服务能成为调节政府与民众矛盾的中介,维护民众基本利益。

可见,智库的公益属性是其建设水平和服务质量的试金石,其价值体现与现代公共图书馆置馆初心高度吻合。因此,在公益层面挖掘二者的内在联系并形成最终的业务能力,是公共图书馆智库建设的重要思路。公共图书馆在未来智库服务中,要以社会问题为导向,关注民众所关心的热点,将民意诉求作为智库服务的研究重点。在此基础上,整合公共图书馆与智库服务的公益属性能延伸新业务,满足中小微群体的公共咨询服务。如,政府正在营造大众创业、万众创新的社会氛围,而一些中小微型创业公司或机构在起步阶段十分需要公共性的咨询和数据服务,但是,高额的行业咨询费用及数据厂商高价的有偿服务对中小微型企业而言是一笔不菲的开支。而企业实践证明,有些数据资源可能在项目结束后,就失去使用价值。此时,公共图书馆智库服务既能通过一次性购买的方式满足中小微型企业的数据资源需求,又提升了公共图书馆咨询工作的社会价值,拓宽了智库服务的业务范围。所以,公共图书馆及相关分管部门应当重视构建智库建设和服务过程中的公益性体制,从而促进民众服务效率的提升。

4 小结与展望

智库服务是公共图书馆信息服务水平提升的重要机遇,是传统文献、信息资源由“藏”转“用”的新尝试。我国大量策略性宏观理论研究已经证实,公共图书馆智库服务的建设是一项系统性工程,需要整合集成众多人才、资金、技术和管理等资源。在实践的过程中,智库服务质量的控制因素也需要智库评价体系指标进行衡量。全馆型、馆独型和班组型模式各有特色,在不同质量要素的影响下,优劣关系也不尽相同。因此,未来公共图书馆智库服务质量要素,如,构建意识、资源应用、独立属性、公益属性等,对于实践性微观层面的研究十分重要。

当然,文章还有两点不足。① 改善中国智库国际影响力,是我国发展特色新型智库的驱动力之一。本文国际性视野明显不足,避开了相关国际属性质量要素的分析,缺乏对公共图书馆智库服务的国际影响力探讨。② 对公共图书馆智库服务质量要素相关指标的分析主要基于已有研究的观点,定性成分居多。今后的研究者在资金、人员、技术等条件允许的情况下,可尝试定量分析,从而让不同智库服务模式优劣水平更为客观精准,制定更有说服力的实践性策略。