“以开放促改革、促发展”的制度逻辑:来自广东的经验

改革开放40多年来,我国经济发展取得了举世瞩目的历史性成就。正如习近平总书记所指出,“改革开放是我国经济社会发展的动力。不断扩大对外开放、提高对外开放水平,以开放促改革、促发展,是我国发展不断取得新成就的重要法宝”。可以说,没有改革开放,就没有中国特色社会主义,就没有中国经济奇迹的发生。国务院副总理刘鹤也指出,“以开放促改革、促发展是中国改革开放40年来的经验和启示”(1)国务院副总理刘鹤在对美国进行访问时接受媒体采访的讲话。。这说明,改革开放是解释我国40多年来经济发展成效的重要理论线索。而广东作为我国改革开放的排头兵、先行地、试验区,是观察这一重要线索演进的最好窗口之一。以广东为案例研究开放如何促进经济体制改革和经济发展,以及广东改革开放经验的理论总结及推广应用,仍有必要。

本文基于制度经济学的视角,围绕“以开放促改革、促发展”的理论线索,对作为中国改革开放“排头兵”的广东,进行相应的制度绩效与制度变迁分析,试图系统梳理出一个地区如何实现由相对贫穷到经济腾飞的改革发展逻辑。

一 广东经济成就和制度改革脉络

1978年以来,广东作为中国改革开放的排头兵,始终坚持“以开放促改革、促发展”,在经济发展方面取得了丰硕成果。

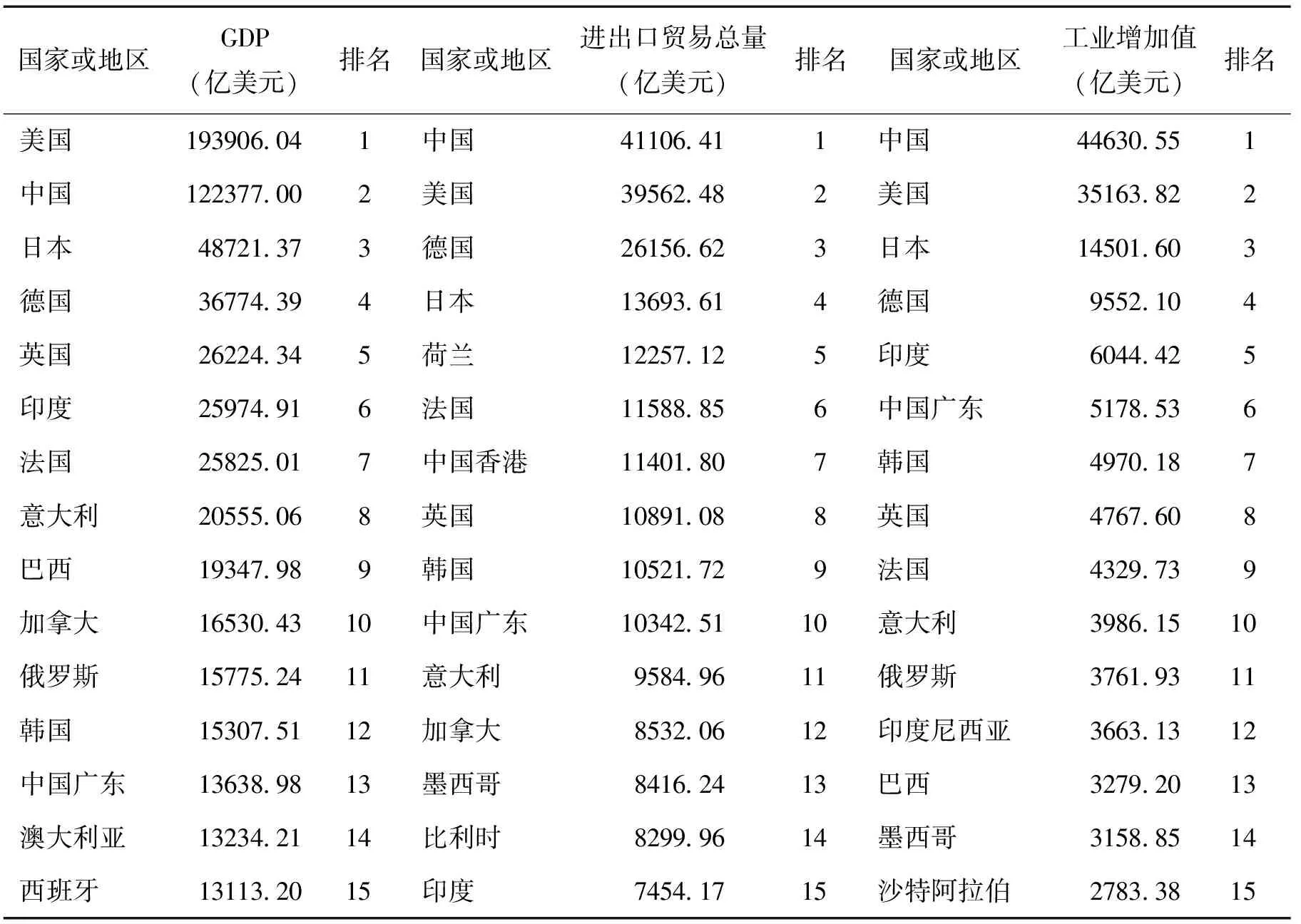

1.GDP连续29年位居全国首位,经济总量直逼韩国和俄罗斯。改革开放以来,广东GDP从1978年的185.85亿元,增加到2017年的89879.23亿元(1.36万亿美元),按可比价格计算提高了101.4倍,年均增长率12.6%,比同期全国平均增速高3.1个百分点,比全球平均增速高9.7个百分点。特别是在改革开放初期(1980-1990年),广东GDP年均增速达到13.2%,而同期全国和全球GDP年均增长率仅为9.2%和3.1%,广东分别高出4.0个和10.1个百分点。在改革开放加速期(1991-2000年),广东GDP年均增速更是高达15.3%,而同期全国和全球GDP年均增长率为10.5%和2.9%,广东分别高出4.8个和12.4个百分点。在经济快速增长的背景下,广东GDP由1978年位居全国各省市的第五位,到1988年起跃升至全国首位,持续至今已长达29年时间。截至2017年,广东GDP占到全国GDP的10.9%,而广东土地面积仅占全国的1.9%,人口数占全国的8%(2)数据来源于《广东省统计年鉴》和《中国统计年鉴》,下文中没标明数据来源的均类同。。在此期间,广东经济总量先后在1998年超越新加坡、2003年超越中国香港、2007年超越中国台湾、2016年超越澳大利亚,2017年继续赶超西班牙,已经逼近排名第12位的韩国(1.53万亿美元)和第11位的俄罗斯(1.58万亿美元)。

表1 广东主要经济指标的全球排名

注:所有数据均来源于世界银行。GDP和进出口贸易总量为2017年数据,由于部分地区数据更新慢,工业增加值为2016年数据,所有指标值都为当年的现价美元。

2.连续32年位居全国进出口贸易第一大省,贸易总量直逼英国。我国是世界第一大货物贸易国,而广东是我国进出口贸易第一大省。1978年广东进出口总额不足16亿美元,占全国进出口贸易总量的比例不足8%。到1986年,率先改革开放的广东货物贸易进出口总量首次突破百亿美元,占全国进出口贸易总量比例上升到13.8%,跃居全国第一。自此以后,广东进出口总量一直稳居全国首位,“全国外贸看广东”是广东在中国对外贸易中地位的真实写照。2017年,广东实现货物贸易进出口总值10342.51亿美元,占我国整体进出口规模的比例为24.5%,其中,出口占全国比重达27.5%,进口占全国比重达20.8%。2017年广东货物净出口(出口总额减去进口总额)规模为2461亿美元,而同期中国货物净出口规模为4225亿美元,中国的外汇储备中广东贡献高达58.2%。另外,2016年,广东服务贸易总额达1481.6亿美元,首次跃居全国首位。近年来跨境电商成为贸易的新增长点,2017年广东跨境电子商务进出口达67.06亿美元,居全国首位。从全球视角来看,2017年,广东对外贸易总量已经超过意大利、加拿大、墨西哥、比利时、印度、新加坡、西班牙、俄罗斯、中国台湾等国家和地区,占全球货物贸易比重为3.8%,居全球第10位,已经非常接近排名第9位的韩国(10521.72亿美元)和第8位的英国(10891.08亿美元)。

3.连续22年实现工业增加值全国第一,成为制造业第一大省。我国被称为18世纪工业革命以来继英国、美国、日本、德国之后的世界工厂。其中,广东制造业又是我国成为世界工厂的最大发动机。1978年,广东工业增加值仅为86.62亿元,占全国比重4.9%,落后于辽宁、山东、江苏等多个省份。改革开放后广东制造业开始腾飞,从1978年到1996年工业增加值年均增长率达23%以上,并分别于1991年和1996年先后超越山东、江苏,居全国第一位。自此以后,广东保持我国制造业第一大省的地位至今,持续领跑全国22年。2017年,广东实现工业增加值3.86万亿元,是1978年的445.6倍,年均增长率超过17.4%,占全国比重达11.5%,比1978年提高了6.6个百分点,并拥有多个第一。比如,截至2018年7月拥有规模以上工业企业4.72万家,居全国第一;2017年软件行业收入达9681.2亿元,连续3年居全国第一;电子信息制造业销售产值连续27年居全国第一;2017年全省高新技术企业数达3.3万家,居全国第一;2017年区域创新综合能力排名跃居全国第一;2017年全省研发经费支出超过2300亿元,占地区生产总值比重2.65%,居全国第一(苏力和陈加宁,2018)[1]。从全球的视角来看,2016年,广东工业增加值总量已经超过韩国、英国、法国、意大利、俄罗斯、印度尼西亚、巴西、沙特阿拉伯等国家和地区,居全球第6位,进一步逼近排名第5位的印度(6044.42亿美元)。

广东所取得的经济成就与改革开放政策实施息息相关。1978年是中国的改革元年,随着党的十一届三中全会召开,一种求变、求发展的氛围开始席卷全国:计划经济类管制出现松动,中央开始在经济建设和四个现代化上下功夫,并逐步推行放权让利型政策,如财政体制“分灶吃饭”改革,调动地方搞经济建设的积极性。改革开放的总设计师邓小平同志更是提出:“中央没有钱,可以给些政策,你们自己去搞,‘杀出一条血路’来!”(关婧,2014)[2]。在此大背景下,1979年7月15日,党中央、国务院批准广东、福建在对外经济活动中实行“特殊政策、灵活措施”,并决定试办经济特区,其中深圳、珠海和汕头三个位于广东。广东因此成为全国最早实行对外开放且开放力度最大的省份。接着,国家又进一步放宽了广东进行体制改革的权限、确定珠江三角洲为沿海经济开放区、批准广东省作为综合改革试验区,进一步形成了广东全面率先开放的格局。率先开放的广东,要吸引更多的境外资本与技术进来,促进本地经济发展,就必须根据国际通行的市场规则来营造体制与政策环境,否则大量的外部资本根本就进不来,进来了也留不住(王珺,2018)[3]。这就倒逼广东率先进行经济体制和政策的改革与调整,率先形成社会主义市场经济体系,最终促成持续领先于全国经济发展的局面。由于劳动者和企业是经济建设的主力军,产业是发展的载体,因此接下来本文将从劳动者、企业、产业这三个角度来分析广东“以开放促改革、促发展”的理论和实践脉络。

二 以开放促劳动制度改革

传统的比较优势理论(大卫·李嘉图,2009)[4]和资源禀赋理论(伯特尔·俄林,2008)[5]有个重要的缺陷——忽略了制度因素。两个国家相互进行贸易,在制度成本相同的情况下,根据各自资源禀赋的比较优势来生产产品,是可行和正确的,但如果制度成本不相同,该理论可能就会失效。比如,一国的劳动力丰裕,但劳动参与供给的制度成本却极高,那么,该国在用工成本上就并没有比较优势,进而难以在发展劳动密集型产业上取得成功。实际上,当今世界,有很多劳动力丰裕的穷国,如非洲的人口大国尼日利亚、埃塞俄比亚等,并没有成功发展劳动密集型产业,就是因为制度成本高企,考虑制度成本后,其劳动力成本并没有比较优势。在改革开放初期,广东乃至全中国最具有比较优势的资源禀赋无疑是廉价的劳动力,发展劳动密集型加工产业因此成为当时广东的最优选择。然而,由于计划经济体制因素,广东当时虽然劳动力资源丰裕,但劳动力成本却并不占优势。一方面,外资进来前中国地区间劳动力流动是停滞的,且法律规定农民进城打工不合法,大量廉价劳动力其实无法利用;另一方面,外资进来前中国根本就没有劳动合同制,在统包统配的计划经济用工体制下,国家依照国企和机关事业单位来设置劳动制度,雇佣员工基本上是终身制和按等级分配,用人制度不灵活、成本高企。这样,在中央给予最大力度的开放政策,要求率先“杀出一条血路”来的背景下,广东要发展劳动密集型加工产业,通过对外贸易增加外汇收入,促进本地经济发展,就必须先进行劳动制度改革,形成真正的劳动力成本优势。由此,广东率先进行劳动制度改革。

首先,解除劳动力流动的制度限制。开放初期,深圳、珠海、东莞(3)1978年7月15日,国务院颁布《开展对外加工装配业务试行办法》,允许广东、福建等地试行“三来一补”,广东将东莞确定为五个试行县之一。等作为最早开放的地区,就已经开始通过政府统一组织,从韶关、清远、肇庆、梅州、河源等山区招聘返城知青和新生劳动力组成的待业青年到当地外资企业就业(黄海涛,2011)[6]。1984-1988年,在国家初步放宽农民进城政策(4)1984年10月,《国务院关于农民进入集镇落户问题的通知》颁布,规定凡申请到集镇务工、经商、办服务业的农民和家属在满足一定条件下可以准予落常住户口。、其他内地省份只让农民工进入乡镇企业和小城镇打工的情况下,广东为了满足外资企业对廉价劳动力进一步扩大的需求,又率先打破阻挡农村劳动力自由流动的城乡二元分割制度,逐步放开流入限制,积极吸引全国各地农民工到广东打工。1985年,深圳出台《深圳经济特区暂住人员户口管理暂行规定》,在我国率先实行暂住证制度。从1979年到1988年,深圳市的常住人口从仅有的31.41万人上涨到了120.14万人,9年间增加了3倍,东莞的外来劳动力也增加了30万人,其中30%来自外省区。更为关键的是,随着在广东打工赚钱的消息传播越来越广(当时盛传“东西南北中,发财到广东”),外来劳动力的增长趋势在1988年以后开始提速,从1988年到1994年,仅深圳常住人口年均增长率就达到了惊人的24%。也就是说,率先解除劳动力流动限制的改革措施,为广东改革开放后利用廉价劳动力发展劳动密集型加工产业提供了坚实基础,形成了20世纪80年代末90年代初我国大量农民外出打工的民工潮现象,揭开了广东承接世界性产业转移的序幕。

其次,改革劳动工资制度。开放后,广东地方政府要引进外资发展劳动密集型产业,促进本地经济发展,需要降低用工的制度成本,增强对外部资本的吸引力,过去统包统配的计划用工体制成本高企,已经完全不能适应企业要求,必须改革劳动工资制度,让外资企业按国际通行的劳动合同制来自由签约员工,并按市场价格支付员工工资,才能引进和留住外资。深圳是最早开放的地区,也最早推进这项改革。1980年,在中外合资企业竹园宾馆和友谊餐厅,深圳开始试行企业劳动合同制,赋予企业与员工自由签约的权利。同年,深圳又第一个改革工资制度,将市场机制引入工资分配领域,规定企业可以与员工自由协商工资(关婧,2014)[2]。接着,东莞、珠海、汕头、广州等地也相继推行同样的工资制度改革。到1985年,广东省政府批转省劳动局《关于改革劳动工资管理体制的意见》,开始在全省推行劳动合同制,首次在政策上打破终身雇员的用工制度。这事实上让广东在劳动制度改革方面走在了全国前列。更为关键的是,在开放的倒逼下,广东地方政府完全是从降低企业制度成本、引进外资、发展本地经济的角度出发来进行劳动制度改革,这导致广东形成的劳动制度成本其实比外资母国成本更低,由此吸引越来越多的外资进入广东投资建厂。说广东形成的劳动制度成本更低主要表现在:企业可以与员工自由商定工作时间,如工作时限、轮休时间等,允许加班;可以与员工自由商定薪酬、加班工资,能灵活地采用计件工资、计时工资等;可以自由辞退不合格员工,没有大额违约金;不需要强制缴纳高额的社保费。而当时外资所在的大多数发达国家和地区,由于存在着强大的工会组织力量,劳动法规普遍繁杂严苛,用工成本高昂(张超和罗必良,2016)[7]。例如,统一规定员工一天工作7至8个小时,不允许额外加班;商店在晚上和周末不能营业;企业辞退不合格员工相当困难,程序复杂,费用高昂;需要强制缴纳高额的社保费;存在较高的最低工资标准和员工福利标准。甚至还有些国家(如美国),只因为最低工资制度的存在就把高效的计件工资认定为非法(张超和罗必良,2018)[8]。因此,在开放的倒逼下广东逐渐成为劳动合约最为自由、用工制度成本最低的地区,这也为广东持续引领经济发展打下最坚实的微观制度基础。

三 以开放促企业制度改革

在1978年以前,广东地区企业几乎是国有企业和集体所有企业,虽然它们整体实力不强,但仍垄断了全部商品供给。严格来说,这些企业作为整个计划经济的一部分,生产原材料由上级部门直接划拨,生产什么、生产多少由上级规定,生产出来的产品由供销部门统一收购安排,就好像国家机器的一个个螺丝钉,不需要考虑消费需求和追求利润,严格执行国家下达的生产任务和生产指标即可。企业经营者完全没有生产的激励机制,是真正的铁饭碗。1978年以后,率先对外开放的政策实施、外资的流入,不仅给广东地区带来了资本、技术和知识,而且还带来了一个新的市场竞争主体——外资企业,它的经营运作不仅对广东本地的其他经济主体发挥了示范效应,还产生了鲶鱼效应,即激活本土企业的制度变革和创新,以适应日益激烈的市场竞争(王珺,2018)[3]。

首先是国有企业改革。开放后,外资企业进入广东地区,受冲击最大的就是国营企业、乡镇企业等处于计划体系当中、由上级指导生产、不完全自负盈亏的经济主体。相对于自负盈亏、有充分激励机制、完全是市场导向、在市场竞争中摸爬滚打过来的外资企业,改革前的国有企业根本无法与之竞争。在此背景下,既要引进外资发展地区经济,又要保护本地国有企业,广东地方政府唯有选择进行国有企业制度改革,提升国有企业的市场竞争力。而率先引进的外资企业则在当时成为了向国有企业展示自负盈亏的经营理念与运作机制的先锋角色(科斯和王宁,2013)[9],为广东国有企业改革提供了榜样。广东的国有企业改革首先是从扩权让利开始的。1979-1980年,广东开始在时任省委第一书记习仲勋的大力支持下推广国有企业“超计划利润提成奖”的“清远经验”,扩大企业经营的自主权和积极性,增强企业活力(王聪和魏金锋,2018)[10]。1981年起,广东进一步在国有企业推行以“承包制”为主要内容特征的各种盈亏包干责任制。1983年7月8日,我国第一张股份制企业股票由深圳市宝安县联合投资公司向社会公开发行,其成为我国第一个股份制国有企业,更开创了国有企业股份制改革的先河。1986年,深圳市政府颁发《深圳经济特区国营企业股份化试点暂行规定》,选择部分企业进行试点,这是我国第一份关于国营企业股份化改革的规范性文件。1987年,广东省政府颁布《关于深化改革增强企业活力若干问题的通知》,要求推行各种形式的承包经营责任制,促使所有权与经营权分离,推进政企分开,让企业经营者在企业中发挥主导作用。深圳赛格集团更是在全国率先实行国企董事会制度,转换内部机制,把国有企业推向市场。与此同时,广东还根据市场需求专门组建了一批自主经营、有市场竞争力的国有企业。例如,深圳将纺织、机电、物资、建材等大部分专业主管局改为国有企业,成为当时建设深圳经济特区的骨干力量(彭魏勋和杨世国,2016)[11]。总体来说,在开放引进市场竞争的倒逼下,广东国有企业改革虽然在全国不是最早的,但绝对是更为彻底、更按照市场运作模式的改革,实际上能够在市场竞争中生存下来的国有企业,其经营体制就已经接近于民营企业、外资企业,成为广东经济建设的主要力量。

其次是民营企业发展。改革开放前,私人从事个体工商业经营或摆摊卖东西被认为是“投机倒把”,属于非法行为,政府还专门成立部门打击和禁止“投机倒把”行为,再加上社会上的商品供给全部被国营企业垄断,广东地区当时的个体经济、私营经济几乎为零。改革开放后,随着外资企业进入,最早开放的深圳、珠海、汕头、东莞等经济最先发展进来,进口消费品及外资企业工厂生产的产品逐渐增多,社会上的商品供给短期内大幅增加,这为个体进行零售、贸易流通(当时定性为“投机倒把”、“倒买倒卖”)提供了良好的土壤。1980年开始,在赚钱的激励下,广东地区从事零售、贸易流通的个体经济开始增多,以致到1981年底广东个体经济的迅猛发展引起了中央的高度重视,在当时“投机倒把”、“倒买倒卖”仍属于违法行为的大环境下,广东地区的一些做法一度引起不同看法或争议,但在邓小平等主要中央领导的支持下,中央给广东的政策没有发生变化,反而最后坚定了广东继续搞改革的决心,并提出了“对外开放和对内搞活经济坚定不移”的方针。个体经济、私营企业要发展,价格改革是关键。哈耶克(2000)[12]说过:“在一个扩展的经济秩序中,离开由竞争性市场形成的价格的指导,不可能对资源进行精心的‘合理’分配”。1982年起,为了进一步搞活经济,广东率先实施由计划经济走向市场经济的价格闯关,按照先农副产品后工业产品、先消费品后生产资料的顺序,到1983年,广东的物价几乎全部放开,成为全国第一个取消各类票证的地区,终结了计划经济体制下的票证制度,打响了市场经济第一枪(关山,2006)[13]。在市场价格的指导下,广东各类个体经济、私营经济更进入了蓬勃发展阶段。虽然当时国家政策规定个体经营户雇用工人不能超过8人,但广东很多地方的个体户偷偷地雇工十几个、二十几个,甚至几百个的都有(汕头经济特区报社电子报编辑部,2005)[14]。到了1988年,随着国务院正式发布《中华人民共和国私营企业暂行条例》,在政策上承认私营企业是指“企业资产属于私人所有、雇工八人以上的营利性的经济组织”,再加上外资企业的发展越来越需要当地上下游中小企业的配合,广东的私营企业在此之后更加迎来了爆发性增长。再到1992年邓小平的“南巡讲话”之后,私营经济的“姓社姓资”问题得到解决,广东民营企业规模越发壮大。更为关键的是,为了引进外资,广东地方政府在企业设立、审批、税收优惠、供地计划、基础设施配套等方面做了大量制度扶持、降成本的工作,而这一切也同样用到了广东民营企业身上,为民营企业的发展提供了更优质的制度条件。从统计数据上来看,1980年广东在城镇私营企业从业的人员及个体劳动者才10.96万人,到了2016年,已经增加为3364.5万人,提高了306倍。与此同时,2017年,广东民营经济创造的就业岗位占到总体经济的70%左右,实现增加值48339.14亿元,占全省地区生产总值的53.8%,对全省经济增长的贡献率为57.5%。这样,改革开放以来民营企业成为广东经济建设的主力军,民营经济占广东经济超过半壁江山。

四 以开放促产业政策改革

1978年以来,在率先开放的背景下,广东的产业发展路径、产业集群形成、产业升级演变都遵循着“以开放促改革、促发展”的类似理论逻辑。

首先是产业发展路径。在开放竞争的条件下,一个国家或地区的产业要如何发展起来?学术界曾经非常流行一种幼稚产业保护理论,提倡采取关税、进入壁垒等手段保护国内具有发展潜力的工业产业,直到该产业的国内企业成长起来后再开放国际竞争(李斯特,2009)[15]。广东的实践经验却恰恰成为了该理论的反证:要发展具有潜力但刚起步的工业产业,最好的方法就是扩大开放,在开放中降低门槛、引进外资,让越来越多的本土企业及从业人员向外资企业学习技术和管理方法,积累经验,培养人才,从而实现本土企业的成长和产业发展,并让该产业最终具有国际市场竞争力。1978年刚推行开放政策的广东,几乎没有拿得出手的工业产业,产业技术远远落后于国外发达地区,更别说具有国际竞争力。对于当时的广东来说,继续闭关不开放,按照幼稚产业保护理论的做法,保护等待本地企业成长起来,是一件可笑的事情,因为落后太多,差了几十年的水平,不快速引进学习,还等着自身内生发展,其实就意味着永远的落后。在此约束条件下,广东一开始的产业发展思路就是扩大开放、引进外资,引导、吸收和运用外国的资金,引进先进技术和设备,通过学习模仿实现产业快速发展。这一过程中,为了实现引进外资、技术的目的,广东对中外合资股权比例、外商独资、行业进入限制、知识产权保护等多个方面的制度率先进行了改革和探索。例如,1979年7月8日,五届全国人大二次会议正式通过《中外合资经营企业法》,但早在当年3月底,深圳就已经引入香港港华电子投资建设光明电子厂,成为中国改革开放后第一家合资电子企业(康佳集团的前身)(李燕京,2008)[16]。改革开放40多年来,广东产业发展走过的是一条开放、引进、学习、模仿、坚持、创新和超越的道路。其中,最具有代表性的就是家电产业。改革开放的头10年,可以说是家电外资品牌在中国开拓市场和普及家电知识的10年,当时广东市场上充斥着日本松下、东芝、索尼、日立、三洋等品牌的家用电器,本土家电企业则采取中外合资、引进生产线等方式处于引进学习的阶段。在改革开放的第二个10年,随着经验积累、技术人才培养,广东本土的家电企业开展了大规模的模仿制造,创维、康佳、容声、美的、格力、华凌等一大批品牌迅速崛起,开始与外资品牌抢占市场份额。到了改革开放的第三个10年,广东本土企业已经过渡到消化、吸收、创新阶段,可以大规模自主制造生产,不断扩大市场份额,甚至开始打败外资品牌。再到最近的10年,广东本土家电企业开启了全面超越外资品牌的征程,开始走在全球家电产业的前列(秦仪,2018)[17]。广东家电产业发展的案例说明,扩大开放,采取引进、学习、模仿、创新的策略,是一个地区实现弱小产业起飞、发展壮大的可行路径,对于人口众多的地区尤其如此:人口多,本地需求就更大,学习能力就更强,本土企业成长就更快。这也间接说明,其实中国任何产业都不惧怕对外开放竞争,中国人口多,并且勤劳、聪明、学习能力强,国内消费市场足够大,长期竞争的胜出概率大。

其次是产业集群形成。改革开放后,在财政体制“分灶吃饭”改革的大背景下,率先开放的广东开始了地方政府之间的引进外资竞争,以促进本地经济增长与财政收益最大化。产业是经济发展的承载体,因此地方政府间的竞争又演变为产业政策之争,即以竞争性的优惠政策吸引某类产业的外资进来。在初始阶段的20世纪80年代,此类产业政策主要表现为放宽制度限制,各地方政府竞相降低外资企业进入经营的制度成本。比如,深圳率先进行的劳动制度改革、企业制度改革,都实际上成为引进外资的产业政策的一部分。进入90年代之后,随着社会主义市场经济体系建立和限制性政策逐步取消,广东地方政府间引进外资的产业政策之争,就演变成了帮助企业克服外部性和软硬基础设施完善过程中必然存在的市场失灵(林毅夫,2017)[18]。并且,各地方政府的产业政策都远远超出了为本地提供公共品的范围,因为分权后的地方政府有了较高的自主发展权,特别是县级政府还拥有区域内土地的使用权与转让权(张五常,2014)[19],只要外来投资者考虑到本地投资建厂,政府就在地区经济利益最大化的情况下尽量满足投资方要求。比如说,千方百计地在市场上帮助企业获取更多的资源,便宜甚至免费提供工业用地,在本地上马价高利大的项目,以税收返还、奖励补贴等优惠政策引导资本流入与产品流出(王珺,2018)[3]。更为关键的是,由于外资进入一个地区发展考虑的不仅是较低的制度成本、良好的基础设施、优惠的税收环境等条件,它们更看重的是该地区上下游产业的配套基础和产业链的完整性,因此,地方政府间的产业政策之争更发展为产业配套的竞争,创建各类产业园区、专业市场,打造专业镇,或者有意识地主动建设、延长产业链,以产业链招商。这促进了广东许多产业集群的形成,特别是在珠江三角洲地区,数百万大小企业结群形成了规模大、产业链完整的300多个制造业产业集群,比如深圳IT、广州汽车、顺德家电、佛山陶瓷、中山灯饰、虎门服装等(陈芷伊,2013)[20]。

再次是产业升级演变。从广东改革开放后的产业升级路线来看,其理论逻辑是:对外开放→倒逼供给端(劳动者、企业)制度改革松绑→供给增加→人们收入提升→消费需求升级→生产供给升级(开放也提升了供给能力)→产业升级。也就是说,对外开放一方面给予了广东不断获取更高供给能力的捷径,另一方面也倒逼广东率先进行供给侧制度改革,促使劳动者、企业的供给不断增加,进而创造越来越多的需求,再带动产业升级。正如萨伊(2014)[21]所说:“在一切社会,生产者越众多产品越多样化,产品便销得越快、越多和越广泛……困难不在于刺激消费的欲望,而在于供给消费的手段”。20世纪80年代,为了引进外资,促进本地经济发展,率先开放的广东在劳动制度、企业制度、产业政策等方面进行了改革。这使得原来对供给端形成严厉管制的制度逐渐放松,数量众多的私营企业、个体经济迎来爆发性增长,大量内地农民开始涌入广东打工,并在80年代末90年代初在广东形成民工潮现象。这些企业家、个体户、打工者成为了先富起来的一部分人,他们赚了钱,消费能力和消费需求随之提升,广东消费市场需求开始强劲而持续增长。从1978年到1990年,广东城镇常住居民人均可支配收入增加了将近5倍。在消费需求增长的刺激下,更多的先进产业及拥有先进技术的外资企业被引进,本土企业也加速涌进市场,不断模仿、学习、制造,进而推动产业整体升级发展。地区产业的升级发展反过来又带动了更多企业家、管理人员、技术人员、工人收入的增加,收入增加再带来消费升级,消费升级再带动供给升级、产业升级,从而使得广东产业发展进入良性循环。从1990年到2017年,广东城镇常住居民人均可支配收入的增加幅度更是超过了16倍。在这期间,随着收入增加引起的消费需求升级,广东地区的产业升级不断加快。比如,产业从早期的以“三来一补”为主,到规模化、集群化的OEM代工模式,再由低端加工向高端设计转型,从传统产业主导向高新技术产业为主导的产业结构转变。2017年,广东先进制造业增加值占全省规模以上工业增加值的比重已经达到53.2%。

五 进一步讨论

党的十九大报告明确提出“推动形成全面开放新格局”,“以开放促改革、促发展”亦是中国经济发展的重要经验和启示。本文以改革开放的排头兵广东为例,对“以开放促改革、促发展”的理论和实践脉络进行分析发现,正是率先开放,倒逼了更大规模、更彻底的经济体制改革,包括劳动制度改革激活了规模巨大的劳动供给、企业制度改革释放了国有企业和民营企业的活跃生产力、产业政策改革推动了产业发展和升级,才最终促成了广东由贫穷到经济腾飞的发展,也使得广东相比国内其他地区获得领先的发展优势。

进一步,开放虽然是倒逼改革的催化剂和动力源,但也可以看到,世界上一些早就实施开放政策的其他发展中国家却远还没有实现经济的腾飞,或者经济发展远远落后于中国。这明显证伪了“以开放促改革、促发展”的理论假设线索。因此,该理论假设线索之所以在中国成立,是因为中国还具备了一些特定的条件,也即区别于其他发展中国家的特有制度安排。从逻辑上讲,“以开放促改革”,开放是动因和催化剂,但改革的实施不仅需要催化剂,还需要强有力的执行者,因此执行者的制度安排也是该理论假设线索的关键。中国共产党领导改革开放,这是中国所特有的。正是坚持中国共产党领导的制度安排,使得以开放为催化剂的经济改革得以不断沿着正确方向深化和前进。而与此相反,在其他发展中国家,要么执政党不够强大,要么是民主选举多党轮流执政,造成社会多方利益难以协调,经济改革无法沿着正确方向顺利推进,甚至社会动荡不安。因此,“以开放促改革、促发展”是广东亦是中国改革开放以来经济发展取得巨大成功的经验和启示。正如习近平总书记所强调的,“如果没有中国共产党领导,我们的国家、我们的民族不可能取得今天这样的成就”,而“以开放促改革、促发展,是我国发展不断取得新成就的重要法宝”(习近平,2017)[22]。