三吴墨妙的历史文化生态

郑培凯

一

三吴,是古代对江南的地理通称,含义比较模糊,所指为吴兴、吴郡、会稽三地。自魏晋南北朝以来,三吴作为地理名称,历代指谓有所不同,虽以环太湖地区为主要范围,但也经常包括了长江及钱塘江下游的广大地区。郦道元的《水经注》提到,“汉高帝十二年,一吴也,后分为三,世号三吴,吴兴、吴郡、会稽其一焉”。意思是说,本来都属于秦代所设置的会稽郡,汉初沿袭其旧,只有“一吴”,后来才在行政区划上分为吴郡、吴兴郡、会稽郡等三郡辖地,合称为“三吴”。唐代《元和郡县志》总结汉代以来的地理区划,称吴郡、吴兴、丹阳郡为三吴,强调的是长江下游地区,把三吴扩大到今天的安徽一带,因为汉晋以来的丹阳郡包括了明清时代的芜湖、当涂、宣城、徽州、南京、扬州、镇江、常州,以及浙江西北一隅。由此可见,在古人的心理意识中,三吴的行政管理区划纵使有变,“三吴”之称却“处变不惊”,由唐宋元明一直沿袭至今,泛指“江南”一带。这种不受政治场域控制的观念意识,可以深入人心,持之长久,也反映了人们的文化思维有其相对独立的场域,突出了“三吴”作为文化概念的可持续性。

从书法史的脉络来看,三吴的会稽一地是书学兴盛的福地。琅琊王氏随晋室南迁至此,出了王羲之、王献之父子,一般奉为帖学的祖师爷。王羲之的《兰亭集序》一开头就说:“永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修稧(禊)事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻领(岭),茂林修竹;又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。”说的是南方山水幽胜,可以骋目畅怀,发抒性情所感,让心灵想象得以翱翔,文化情怀得以通过笔墨成为艺术。由观赏自然山水之秀丽,想到生命修短都会成为历史陈迹,只有捕捉到生命实存的意义,才不至于点水无痕,而可以超越“世殊时异”,在历史长河中留下可供兴怀的风神。

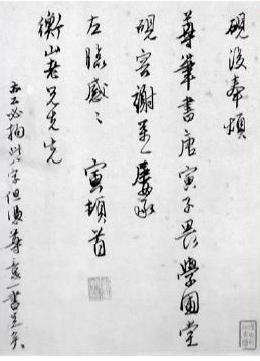

顾应祥所题“三吴墨妙”

唐代的三吴地区,承袭六朝金粉的繁华,从扬州、苏州到杭州,都是文人墨客向往之地。白居易是北方人,早年流连江南,还担任过两年杭州刺史与一年多的苏州刺史,对江南有着深刻的眷恋,回到洛阳任官时,曾写过《忆江南三首》,在人们心目中留下了深远的江南印象:

江南好,风景旧曾谙;日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。能不忆江南?

江南忆,最忆是杭州;山寺月中寻桂子,郡亭枕上看潮头。何日更重游!

江南忆,其次忆吴宫;吴酒一杯春竹叶,吴娃双舞醉芙蓉。早晚复相逢!

写《书谱》的孙过庭,想来也爱慕江南的风华,在书写《书谱》之时,自署为吴郡人。他籍贯是浙西的富阳,孙吴时代就属于吴郡,在文化想象中可以联想到三吴的繁胜,以及历史酝酿的文采风流,说起来颇有自豪感。晚唐的韦庄写过一首《菩萨蛮》:“人人尽说江南好,游人只合江南老。春水碧于天,画船听雨眠。垆边人似月,皓腕凝霜雪。未老莫还乡,还乡须断肠。”过去有词评家认为韦庄说的“江南”是隐晦之词,实在是譬喻蜀地。对于“江南指蜀地”一说,叶嘉莹先生在《论韦庄词》一文(见《灵谿词说》)中,已有驳正,认为韦庄《菩萨蛮》词五首都是直抒感情,所指应该就是三吴之地的江南。从我们探讨唐人意识想象中的“江南”而言,即使韦庄以“江南”作为蜀地美好之比喻,则江南地区之美,有如阆苑美景,更能得到彰显,反映晚唐时期三吴繁丽已是天下第一,无可逾越了。

晚唐五代以至于宋元时期,江南已经取代关中与华北,成为中国经济与文化的重心。自从安史乱后,五代迭兴迭败,民生凋敝,更兼辽金兴起,北方征战频仍,江南虽然也经历了改朝换代的兵燹摧残,毕竟有长江天堑作为屏障,水土丰饶,钟灵毓秀,元气得以及时恢复,成为人文荟萃的地望。北宋福建崇安人柳永,经过杭州,为三吴繁华丽景所倾倒,曾写《望海潮》一词: “东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华。烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。云树绕堤沙。怒涛卷霜雪,天堑无涯。市列珠玑,户盈罗绮竞豪奢。 重湖叠巘清嘉。有三秋桂子,十里荷花。羌管弄晴,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃。千骑拥高牙。乘醉听箫鼓,吟赏烟霞。异日图将好景,归去凤池夸。”写的是杭州的湖山胜景。“有三秋桂子,十里荷花”之外,三吴都会的繁华,歌舞升平的欢愉,社会生活的富庶与奢靡,都为文人墨客提供了所需的物质条件,在闲适的空间里发挥创作想象。这首词脍炙人口,引发了轰动效应,唱遍大江南北。罗大经《鹤林玉露》卷十三记载:“此词流播,金主亮闻歌,欣然有慕于‘三秋桂子,十里荷花,遂起投鞭渡江之志。”还有个传说,完颜亮即兴题诗:“万里车书一混同,江南岂有别疆封?提兵百万西湖侧,立马吴山第一峰。”这个故事显然有夸大的成分,好像写首诗就会颠覆国家安全,造成当时的南北战争似的。然而,三吴繁盛,已经深入人心,在人们的想象意识中造成了颠扑不灭的美好印象。

四川眉山人苏轼到杭州担任二把手通判,经常出差到三吴各地,也认为三吴的湖山风光美不胜收,曾写《虞美人·有美堂赠述古》给杭州太守陈襄:“湖山信是东南美,一望弥千里。使君能得几回来?便使樽前醉倒、更徘徊。 沙河塘里灯初上,水调谁家唱?夜阑风静欲归时,惟有一江明月碧琉璃。”他在遭到黄州贬谪的苦难,重新起复之后,与当年在黄州照顾他的通判孟震同游常州,写了这样的句子:“年来转觉此生浮,又作三吴浪漫游。” 甚至向朝廷申请落户常州,打算在常州临近太湖边上的阳羡(宜兴)一带终老,不回四川了。

苏轼任杭州通判期间,于熙宁五年年底,被派往湖州监督水利工程,同时由于本身爱好书法,为当时的湖州太守写了一篇散文《墨妙亭记》,记述了孙莘老搜集汉代以来古文碑刻,又为之建起墨妙亭的事迹。在这篇文章中,他描绘了吴兴的自然景观与人文风情:“吴兴自东晋为善地,号为山水清远。其民足于鱼稻蒲莲之利,寡求而不争。宾客非特有事于其地者不至焉。故凡郡守者,率以风流啸咏、投壶饮酒为事。”又说到孙莘老治水有功,辛勤工作之余,还能“益喜宾客,赋诗饮酒为乐,又以其余暇,网罗遗逸,得前人赋咏数百篇,以为《吴兴新集》,其刻画尚存而僵仆断缺于荒陂野草之间者,又皆集于此亭。是岁十二月,余以事至湖,周览叹息,而莘老求文为记”。文章的后半,写金石碑刻固然坚实难坏,但终究是物质,会毁于时光的磨蚀,消失在天壤之间。这使他想到有生就有死,生死有命,而功名文章却因为有益人群,其精神可以流传到后世,芳名永继不朽。苏轼写《墨妙亭记》的感慨,与王羲之《兰亭集序》所说的“后之视今,亦由(犹)今之視昔”,精神可以不朽,艺术得以长存,有异曲同工之妙。宋楼钥《攻媿集》卷七十三,《跋黄氏所藏东坡山谷二张帖》,指出他见到苏轼书写此文的墨迹,“余以事至湖”的“湖”字,在墨迹上写作“吴兴”。可见,北宋之时,湖州与吴兴是可以互换地名的。而更重要的是,苏轼的书法墨迹,成为后世的宝爱。

从南宋到元明清,以苏杭为中心的三吴地区,在人们心目中已经成了世上最繁荣美好的地区,而“上有天堂,下有苏杭”的谚语,也脍炙人口,一直使用到今天。范成大《吴郡志》卷五十:“谚曰:‘天上天堂,地下苏杭。又曰:‘苏湖熟,天下足。湖固不逮苏,杭为会府,谚犹先苏后杭,说者疑之。白居易诗曰:‘霅川殊冷僻,茂苑太繁雄。惟有钱塘郡,闲忙正适中。则在唐时,苏之繁雄,固为浙右第一矣。”霅川指的是湖州;茂苑是苏州的代称。范成大举白居易诗为证,说明三吴地区虽是人间天堂,但繁荣的程度还是稍有区别的:苏州最繁华,湖州比较冷僻,而杭州居中。值得我们注意的是,南宋期间杭州是天子的行在,应该是首善之区,但在繁华程度上却不及苏州,也可见得江南地区的社会经济发展,不是孤立的点状城市繁华,而是整片的富庶与繁荣。到了元代,奥敦周卿《双调蟾宫曲·咏西湖》:“西湖烟水茫茫,百顷风潭,十里荷香。宜雨宜晴,宜西施淡抹浓妆。尾尾相衔画舫,尽欢声无日不笙簧。春暖花香,岁稔时康。真乃上有天堂,下有苏杭。”本来吟咏的对象是西湖,说着说着,就引出了众所周知的谚语,而且也是把苏州放在杭州前面。

二

江南的繁荣,到了明代中叶,有着更为显著的发展,社会的繁奢已经普遍到中下阶层,使得当时士大夫阶级感到风气大变,有点难以适应,不知所措。嘉靖到万历期间,明帝国经过了一个多世纪的休养生息,进入了经济起飞的阶段,但因地缘隔绝,不知道西方殖民势力正在此时兴起,西班牙控制了新大陆的经济资源与白银矿产,越过太平洋以拓张其帝国势力,葡萄牙也开辟了新航路,控制印度洋到南中国海的贸易通道。然而,早期全球化的经济发展,却实实在在影响了中国的东南半壁,特别是已经繁华的江南地区。白银通货与海外贸易的急速成长,使得富足的江南地区,更趋向商品化的经营运作,促使社会风气丕变,消费意识增长。

嘉靖、万历期间江南各地的地方志,论述物产与风俗的篇章,都刻画入微,说到乡里经济变化是如何改变了民间风俗的。如嘉靖版《江阴县志》(有1548年唐顺之序)说,成化、正德之后,“富者之居,僭侔公室,丽裙丰膳,日以过求”。这还只是记载富人生活奢靡,僭越了作为商人阶级的身份,想超越到士大夫阶级的社会地位。万历年间《上元县志》记风俗:“嘉靖间始有一二稍营囊橐为子孙计者,人犹其非笑之。至迩年来则大异矣。初试为县令,即已置田宅盛舆,贩金玉玩好,种种毕具。甚且以此被谴责,犹恬而不知怪。此其人与白昼攫金何异?”这就不只是富商僭越的问题,而是整个社会风气的转变,人人都向钱看,连士大夫精英阶层的生命意义,都抛弃了先忧后乐的道德期许,转向财富增值,“揾钱大哂”了。李乐为此忧心忡忡,在《见闻杂记》里说:“余乡二三百里内,自丁酉至丁未年(1537-1547),若辈(指仆从)皆好穿丝绸、绉纱、湘罗,且色染大类妇人。余每见惊心骇目,必叹曰:此乱象也。”

这种经济发展导致消费行为的猖獗,甚至出现炫富的现象,完全背离了儒家崇尚的节俭美德,在传统社会一般视为异象或乱象,但也有独具只眼的江南地方人士,由此看到历史变动要向经济靠拢的走向,大加赞赏。松江府书香世家出身的陆楫(1515-1552),是大书法家陆深(号俨山)的儿子,著有《蒹葭堂稿》,就鼓励消费,提倡侈靡的行为,认为富庶人家的消费可以为贫穷人家制造就业机会,推动地方经济发展。他以三吴之地的富庶与奢侈为例,说明消费经济的好处:

今天下之财赋在吴越,吴俗之奢,莫盛于苏杭之民,有不耕寸土而口食膏粱,不操一杼而身衣文绣者,不知其几何也,盖俗奢而逐末者众也。只以苏杭之湖山言之,其居人按时而游,游必画舫、珍馐、良酝、歌舞而行,可谓奢矣。而不知舆夫、舟子、歌童、舞妓,仰湖山而待爨者,不知其几!……彼以粱肉奢,则耕者、庖者分其利;彼以纨绮奢,则鬻者、织者分其利。正《孟子》所谓“通工易事,羡补不足”者也。

这些变化,是否直接导致文化与艺术的流变,当然不是几句话说得清的。但是,因社会风尚的奢靡与物欲崇尚的普遍,造成生活习惯的改变,并因此而讲求细致的享受与精致的品位,逐渐成为明末文人雅士的流行风气,则是不争的事实。至于对物欲的追求与讲究,会否转成品位的精致化,乃至于艺术境界的提升,当然不是单纯与必然的发展,而是通过许多艺术心灵的精神内化,在品味过程中,由原本强调感官享受的乐趣,转化成精神境界的认知体会,并与艺术传统的想象脉络达成呼应。

三吴地区从弘治、成化、正德期间,就因经济稳定发展,逐渐走向繁华,到了嘉靖万历间的经济丕变,不但带动了社会风尚趋向奢靡,也因为风尚讲求精致品位,书画市场飞速扩展,使得文人雅士如鱼得水,倾心投入艺术创作,同时也推动了艺术收藏的兴致。中国人对书法的兴趣,虽非与生俱来,却因汉字作为文化传承的载体,和每一个知识人与生俱在,读书写字就一定要从事书法的修炼。只要识字动笔,不分贵贱,就与书法结缘,很自然就产生鉴赏书法艺术的兴趣。艺术收藏与市场价值的关系是复杂的,收藏者的热情不一定与市场价值有关,却与艺术领域发展出来的精致品位有关。明代三吴地区的经济增长,推动了消费风气,结合精英阶层对艺术精品的垂青,自然掀起收藏名家书画的风气。

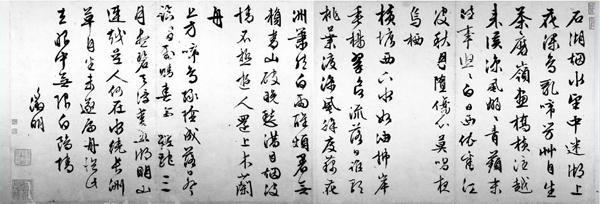

文徵明诗卷

文徵明有一篇《跋东坡楚颂帖真迹》,说到弘治年间三吴地区士大夫爱好收藏的情况,其中最令人回味的是,这些参与收藏的社会贤达,会花费巨资来购置珍贵的书帖,欣赏一段时间之后,再以善价出让:

世传苏文忠公喜墨书,至有墨豬之诮。而此实用淡墨,盖一时草草弄笔,而后世遂宝以为奇玩。……予往时尝蓄石本,比在滁,始得观于太仆少卿李公所。其先藏金陵张氏,李以十四千得之,尝欲归阁老宜兴公,未果而卒。卒后,宜兴托家君寺丞致之,凡留予家半岁,盖宜兴公以其乡故事,致意特勤。

这里说的太仆少卿李公,是苏州大书法家李应祯(1431-1493),他做过南京太仆寺少卿,也是文徵明的书法老师;宜兴公是官至华盖殿大学士的徐溥(1428-1499),宜兴人,明代属于常州府。文徵明的“家君”是曾任南京太仆寺丞的文林(1445-1499),与李应祯的关系很好,因此,李应祯死后,徐溥通过文林的关系,最后得到苏东坡的墨迹。徐溥特别钟爱苏轼墨宝,还有个家乡情结的缘故,因为东坡喜欢宜兴(阳羡)风土人情,立意要买地建屋,终老于此。从这段收藏东坡真迹的故事,我们可以看到三吴地区的文士是如何念兹在兹,不仅热爱名家书帖,传家继世,还要联系上乡土情结,尽力加强家乡的文化底蕴。

嘉靖万历年间的文坛盟主王世贞(1526-1590)藏有《三吴墨妙》上下两卷,裒集三十四位明代书家的墨迹,并为之做了评述。林霄先生为追查这上下两本册页的下落,写了一篇很有兴味的文章,要弄清楚:“北京故宮博物院现藏有《三吴墨妙》的一部分以及王世贞的题跋,但题跋中提及的三十四位明人仅剩下其中的十三位。而其他二十一位名人的墨迹还存世吗?”他在香港中文大学文物馆库房里,有了以下的发现:

看到了这样一本册页,引首颜体大字“三吴墨妙”为明人顾应祥所题,里面每一开全是明人墨迹。在每一开的右上角钤有“贞元”连珠印,左下角钤有“有明王氏图书之印”,我知道这是王世贞的常用藏印,顿时兴奋起来,一一释读,有钱溥、陆深、倪谦、陈鉴、徐有贞(改名之前的名字徐珵)、张弼、顾璘、王鏊、徐霖、桑悦、李应祯等,可谓群星璀璨。于是当晚便在家中找出《中国古代书画图目》北京故宫卷比对王世贞题跋,发现这正是北京故宫藏《三吴墨妙》的一部分,可以说,《三吴墨妙》的头在香港(引首),尾在北京(题跋)。南北两部分合在一起,除了散佚的几件之外,基本完整。

林霄把王世贞题跋的墨迹与四库本《弇州山人续稿》卷一百六十三比对,以墨迹为准,列表于下,并注明收藏地,发现原来上下卷的顺序已经打乱,三十四件共存二十七件,其中七件已轶。

上卷:沈度养心亭记隶书(轶);沈粲手柬小行书(轶);徐有贞太和登祀赋(香港中文大学文物馆);钱溥奇花歌(中大);倪谦与僧求竹帖(中大);陈鉴为练从道义塾衍庆堂记(中大);张弼书韩昌黎石鼓文歌(中大);李应祯与椶园札(中大);沈周诗札(轶);吴宽与李应祯书(轶);王鏊与陈璚札(中大);桑悦咏怀诗(中大);祝允明二柬(轶);蔡羽诗(轶);唐寅札(轶);文徵明石湖三诗(北京故宫博物院);周伦送秦给事谪官(北京故宫)。

下卷:顾璘与弟顾瑮书(中大);徐霖尺牍(中大);陆深五十自寿二章(中大);金琮赤壁二赋(北京故宫);徐祯卿二绝句(北京故宫);陈沂二绝(北京故宫);顾瑮诗札(北京故宫);王逢元诗札(北京故宫);陈淳鱼游春水词(北京故宫);王宠小行书五绝(北京故宫);王同祖词翰(北京故宫);徐献忠诗联(北京故宫);袁袠寄王宠诗(北京故宫);王穀祥索乡录帖(轶);朱曰藩诗二首(北京故宫);陈鎏寄王世贞诗翰(北京故宫);彭年寄张凤翼三绝句(北京故宫)。

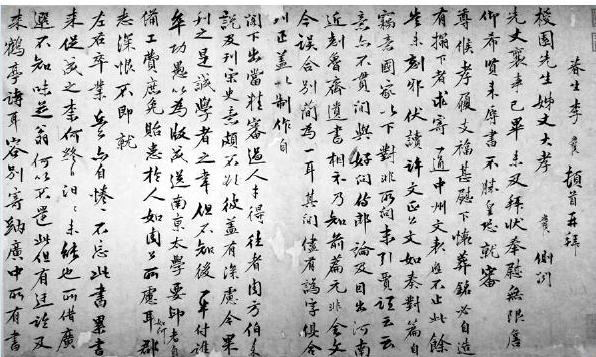

唐寅致文徵明信

《明史·文苑传》综论明代文学风气的发展,提到明初承袭前代遗风,到了弘治、正德年间李东阳标举馆阁体,而李梦阳、何景明已经开始提倡复古,到嘉靖年间又有王世贞、李攀龙等人继续文艺复古的风气,兴起“文必秦汉,诗必盛唐”的风气。之后出现了多元变化,归有光、徐渭、汤显祖、袁宏道各有追求心灵想象之道,开启了明末钱谦益、艾南英、张溥、陈子龙独特风格的发展。其实,《明史·文苑传》不止是论列杰出的文学家,也举出一系列善于书法的文人,因为文人与墨客本来就是密不可分的一体两面。

从清初精英阶层撰述明朝历史,评定何者在历史文化中可以流芳后世,传承文化价值,值得在官方钦定的正史中树碑立传,就显示出书写艺术的成就是要以文学成就为基础的,书法作品能够传世,是由于其中承载的人文精神。没有文学修养,书写的作品就没有文化价值,因此,从这种思维脉络来看,值得收藏的书法作品,必然是文人名士的墨迹。这种观点或许有强烈的阶级性倾向,但也显示了传统文化脉络强调“文如其人”“见字如见人”。紧密联系书家与书迹,捆绑艺术家及其艺术作品,是对人文精神与文化传统的认定与推崇。就王世贞所藏《三吴墨妙》的名家来看,皆为三吴地区的文人名士。《明史·文苑传》记载了以下诸人:

沈度,字民则。弟粲,字民望。松江华亭人。兄弟皆善书,度以婉丽胜,粲以遒逸胜。度博涉经史,为文章绝去浮靡。洪武中,举文学,弗就。……成祖初即位,诏简能书者入翰林,给廪禄,度与吴县滕用亨、长乐陈登同与选。是时解缙、胡广、梁潜、王琏皆工书,度最为帝所赏,名出朝士右。日侍便殿,凡金版玉册,用之朝廷,藏秘府,颁属国,必命之书。

张弼,字汝弼,松江华亭人。成化二年进士。授兵部主事,进员外郎。……弼自幼颖拔,善诗文,工草书,怪伟跌宕,震撼一世。自号东海。张东海之名,流播外裔。为诗,信手纵笔,多不属稿,即有所属,以书故,辄为人持去。与李东阳、谢铎善。尝自言:“吾平生,书不如诗,诗不如文。”东阳戏之曰:“英雄欺人每如此,不足信也。”铎称其好学不倦,诗文成一家言。

徐祯卿,字昌谷,吴县人。资颖特,家不蓄一书,而无所不通。自为诸生,已工诗歌,与里人唐寅善,寅言之沈周、杨循吉,由是知名。举弘治十八年进士。孝宗遣中使问祯卿与华亭陆深名,深遂得馆选,而祯卿以貌寝不与。授大理左寺副,坐失囚,贬国子博士。祯卿少与祝允明、唐寅、文徵明齐名,号“吴中四才子”。

允明生而枝指,故自号枝山,又号枝指生。五岁作径尺字,九岁能诗,稍长,博览群集,文章有奇气,当筵疾书,思若涌泉。尤工书法,名动海内。好酒色六博,善新声,求文及书者踵至,多贿妓掩得之。恶礼法士,亦不问生产,有所入,辄召客豪饮,费尽乃已,或分与持去,不留一钱。晚益困,每出,追呼索逋者相随于后,允明益自喜。所著有诗文集六十卷,他杂著百余卷。

唐寅,字伯虎,一字子畏。性颖利,与里狂生张灵纵酒,不事诸生业。祝允明规之,乃闭户浃岁。举弘治十一年乡试第一……言者劾敏政,语连寅,下诏狱,谪为吏。寅耻不就,归家益放浪。……筑室桃花坞,与客日般饮其中,年五十四而卒。寅诗文,初尚才情,晚年颓然自放,谓后人知我不在此,论者伤之。吴中自枝山辈以放诞不羁为世所指目,而文才轻艳,倾动流辈,传说者增益而附丽之,往往出名教外。

顾璘,字华玉,上元人。弘治九年进士。……璘少负才名,与何、李相上下。虚己好士,如恐不及。……从弟瑮,字英玉,以河南副使归,居园侧一小楼,教授自给。璘时时与客豪饮,伎乐杂作。呼瑮,瑮终不赴,其孤介如此。初,璘与同里陈沂、王韦,号“金陵三俊”。其后宝应朱应登继起,称四大家。璘诗,矩矱唐人,以风调胜。韦婉丽多致,颇失纤弱。

陈沂,字鲁南。正德中进士。由庶吉士历编修、侍讲,出为江西参议,量移山东参政。以不附张孚敬、桂萼,改行太仆卿致仕。

陆深,字子渊,上海人。弘治十八年进士,二甲第一。选庶吉士,授编修。……嘉靖十六年召为太常卿兼侍读学士。世宗南巡,深掌行在翰林院印,御笔删侍读二字,进詹事府詹事,致仕。……深少与徐祯卿相切磨,为文章有名。工书,仿李邕、赵孟頫。尝鉴博雅,为词臣冠。然颇倨傲,人以此少之。

文徵明,长洲人,初名璧(壁),以字行,更字徵仲,别号衡山。……徵明幼不慧,稍长,颖异挺发。学文于吴宽,学书于李应祯,学画于沈周,皆父友也。又与祝允明、唐寅、徐祯卿辈相切劘,名日益著。其为人和而介。……四方乞诗文书画者,接踵于道,而富贵人不易得片楮,尤不肯与王府及中人,曰:“此法所禁也。”周、徽诸王以宝玩为赠,不启封而还之。外国使者道吴门,望里肃拜,以不获见为恨。文笔遍天下,门下士赝作者颇多,徵明亦不禁。嘉靖三十八年卒,年九十矣。长子彭,字寿承,国子博士。次子嘉,字休承,和州学正。并能诗,工书画篆刻,世其家。

王宠,字履吉,别号雅宜。少学于蔡羽,居林屋者三年,既而读书石湖。由诸生贡入国子,仅四十而卒。行楷得晋法,书无所不观。

陆师道,字子传。由进士授工部主事,改礼部,以养母请告归。归而游徵明门,称弟子。家居十四年,乃复起,累官尚宝少卿。善诗文,工小楷古篆绘事。人谓徵明四绝,不减赵孟頫,而师道并传之,其风尚亦略相似。平居不妄交游,长吏罕识其面。女字卿子,适赵宦光,夫妇皆有闻于时。

陈道复,名淳,以字行。祖璚,副都御史。淳受业徵明,以文行著,善书画,自号白阳山人。

王穀祥,字禄之。由进士改庶吉士,历官吏部员外郎。忤尚书汪鋐,左迁真定通判以归。与师道俱有清望。

彭年,字孔嘉,其人亦长者。周天球,字公瑕;钱穀,字叔宝。天球以书,穀以画,皆继徵明表表吴中者也。

徐献忠,字伯臣。嘉靖中,举于乡,官奉化知县。著书数百卷。卒年七十七,王世贞私谥曰贞宪。

《李应祯与椶园札》

论列明代文学艺术风气变化,《明史·文苑传》列举杰出人士之时,还断断续续作了一些有趣的观察,涉及三吴文艺发展,列出各地有其传承:

顾德辉,字仲瑛,昆山人。家世素封,轻财结客,豪宕自喜。年三十,始折节读书,购古书、名画、彝鼎、秘玩,筑别业于茜泾西,曰玉山佳处,晨夕与客置酒赋诗其中。四方文学士河东张翥、会稽杨维桢、天台柯九思、永嘉李孝光,方外士张雨、于彦、成琦、元璞辈,咸主其家。园池亭榭之盛,图史之富暨饩馆声伎,并冠绝一时。而德辉才情妙丽,与诸名士亦略相当。

南都自洪、永初,风雅未畅。徐霖、陈铎、金琮、谢璿辈谈艺正德时,稍稍振起。自璘王词坛,士大夫希风附尘,厥道大彰。许穀,陈凤,璿子少南,金大车、大舆、金銮,盛时泰,陈芹之属,并从之游。穀等皆里人,銮侨居客也。仪真蒋山卿、江都赵鹤亦与璘遥相应和。沿及末造,风流未歇云。

吴中自吴宽、王鏊以文章领袖馆阁,一时名士沈周、祝允明辈与并驰骋,文风极盛。徵明及蔡羽、黄省曾、袁袠、皇甫冲兄弟稍后出。而徵明主风雅数十年,与之游者王宠、陆师道、陈道复、王穀祥、彭年、周天球、钱穀之属,亦皆以词翰名于世。

吴中自文徵明后,风雅无定属。穉登尝及徵明门,遥接其风,主词翰之席者三十余年。嘉、隆、万历间,布衣、山人以诗名者十数,俞允文、王叔承、沈明臣辈尤为世所称,然声华烜赫,穉登为最。申时行以元老里居,特相推重。王世贞与同郡友善,顾不甚推之。

华亭何良俊亦以岁贡生入国学。当路知其名,用蔡羽例,特授南京翰林院孔目。良俊,字元朗。少笃学,二十年不下楼,与弟良傅并负俊才。良傅举进士,官南京礼部郎中,而良俊犹滞场屋,与上海张之象,同里徐献忠、董宜阳友善,并有声。及官南京,赵贞吉、王维桢相继掌院事,与相得甚欢。良俊居久之,慨然叹曰:“吾有清森閣在海上,藏书四万卷,名画百签,古法帖彝鼎数十种,弃此不居,而仆仆牛马走乎!”遂移疾归。海上中倭,复居金陵者数年,更买宅居吴阊。年七十始返故里。

王世贞收藏的《三吴墨妙》中,有不少出色的书迹,出自政坛显要之手,传统史学视为重要历史人物,不列在《明史·文苑传》,而各有其独立的列传,如王鏊、吴宽。他们的传记,主要是记载影响当时政局的事功,但也没忘记他们在文化艺术上的成就:

王鏊,字济之,吴人。父琬,光化知县。鏊年十六,随父读书,国子监诸生争传诵其文。……鏊博学有识鉴,文章尔雅,议论明畅。晚著《性善论》一篇,王守仁见之曰:“王公深造,世未能尽也。”少善制举义,后数典乡试,程文魁一代。取士尚经术,险诡者一切屏去。弘、正间,文体为一变。

吴宽,字原博,长洲人。以文行有声诸生间。……宽行履高洁,不为激矫,而自守以正。于书无不读,诗文有典则,兼工书法。

明清史大家郑天挺认为《明史》是部优良的史书,因为开始撰写的时间去古未远,而且集思广益,经历了九十五年时间,到了乾隆初年才修撰完成,其中搜罗了许多历史生活的资料,大体上评论公允。《明史》本来是官方史书,以政治、制度变迁与社会经济为主轴,通过重要历史人物的言行活动,展示一代历史风貌。文化艺术的发展与变化,并不是《明史》考虑的重心,只是作为附属的文化现象来呈现的。正由于文化艺术领域的人物不是重点,所以,一旦列入正式的传记书写,就显示这些人物的重要性,是有史家的共识,不容忽视的。

三

即将在浙江大学博物馆展出近墨堂《三吴墨妙》,将展示七十四项明代三吴地区书法名家的作品,比起王世贞的《三吴墨妙》旧藏,多出了一倍有余,实乃当今收藏之盛事。据我看到的初步编目,共分为五类。

第一类:宋克《贤者游于庠序》册;沈藻楷书舞鹤赋;张骏词立轴;张骏诗轴;刘珏大草《少年上人怀素歌》卷,写赠沈云鸿;刘珏山水立轴;徐有贞写赠沈周轴;李应祯、王鏊书查氏墓志铭卷;王鏊扇面;沈周《九段锦》画册。

第二类:祝允明写赠王宠《述行言情诗》卷;祝允明最晚年书《黄庭经》册,张凤翼、王穉登、董其昌、陈继儒等跋;祝允明书心经,书于宋端拱元年刻经背面;祝允明《莺花洞天赋》轴;王宠诗卷四通,薛明益跋;王宠书杜甫《夔州歌》等,手卷;王宠扇面;申时行诗斗方;文徵明赠友梅《梅竹图》及《中秋诗卷》;文徵明《云山图》及诗卷;文嘉小楷诗扇面;彭年楷书卷;黄姬水诗卷;陆士仁诗页;陆师道小楷诗扇面;王穉登诗轴;陈淳丁酉年墨笔花卉卷大草《东风飘飘诗》;陈淳《千字文》,叶恭绰跋;陈淳中年大草《赤壁赋》卷; 陈淳书法扇面;陈淳山前晓景卷;陈淳书法立轴;归昌世《草书卷》;唐寅《云丘图》卷。

第三类:陆深《白雁诗册》,莫如忠、董其昌跋;莫是龙致汪道贯信札五通卷;董其昌仿大痴泼墨山水轴;董其昌《松风图》轴;董其昌《道德经》卷;董其昌《乐志论》册页;董其昌临帖册;陈继儒诗册;陈继儒诗轴;赵左山水卷,过云楼旧藏,吴蔚光跋;陆应阳书法扇面;李待问书法立轴。

第四类:方从义山水,文徵明两题;邵珪《赤壁赋》(被改款为祝允明);明人绘沈周、文徵明像,陈元素、薛益书文;王问大草《春梦感咏》卷;罗洪先《莲洞秋怀》册(后有陈鹤题跋,其余题跋者以浙江人为主);詹景凤行书诗卷;娄坚《千字文册》;归庄手卷;侯峒曾致钱谦益。

第五类为尺牍:李应祯致沈周信札;李应祯信札半通;吴宽致王鏊信札;祝允明致王瓘信札五通;文徵明致顾璘札;文彭致朱朗信札;文嘉致项元汴信札;文点致姑娘札;王穉登致屠隆信札册,共十七开;王稺登信札册,共十二开;许宗鲁致汪仲宪(若水)信札六通册,汪仲宪跋,共十五开;莫是龙信札册,共六开;莫是龙信札镜片;陈继儒致董其昌信札;詹景凤致汪澂信札;归庄致叶嵋初信札;董其昌信札册九札(朱之赤藏);明人信札册(祝允明、文徵明、黄姬水、莫是龙、董其昌、陈继儒、范允临、薛益、陈元素) 。

本次展品的第五类中有李应祯《信札半通》,这正是故宫博物院藏王世贞《三吴墨妙》散佚的藏品,前半部分即为香港中文大学所藏《李应祯与椶园札》;而近墨堂所藏,则是后半部分,有款。值得特别标出的,是林霄在香港中文大学文物馆库房里发现王世贞《三吴墨妙》前半册之后,居然在市场上巧遇了《信札半通》,使得《李应祯与椶园札》合成完璧。这个破镜重圆的巧遇,从王世贞收藏算起,历时四百年,可谓皇天不负有心人,是书画收藏的一段佳话,也是本次《三吴墨妙》展览的题眼。

近墨堂所收《三吴墨妙》,在数量及时间跨度上都超过了王世贞的收藏,一直延续到明末清初,其中包括了时代晚于王世贞的重要书画名家,如董其昌、陈继儒、赵左、王穉登、归庄等人。特别值得指出的是,近墨堂收藏突出了松江地区对晚明文化艺术的贡献,而最重要的人物当然是董其昌。对于董其昌与松江文化勃兴的现象,《明史》有以下的观察,可谓赞誉备至:

其昌天才俊逸,少负重名。初,华亭自沈度、沈粲以后,南安知府张弼、詹事陆深、布政莫如忠及子是龙皆以善书称。其昌后出,超越诸家,始以宋米芾为宗。后自成一家,名闻外国。其画集宋、元诸家之长,行以己意,洒洒生动,非人力所及也。四方金石之刻,得其制作手书,以为二绝。造请无虚日,尺素短札,流布人间,争购宝之。精于品题,收藏家得片语只字以为重。性和易,通禅理,萧闲吐纳,终日无俗语。人儗之米芾、赵孟頫云。同时以善书名者,临邑邢侗、顺天米万钟、晋江张瑞图,时人谓邢、张、米、董,又曰南董、北米。然三人者,不逮其昌远甚。

董其昌在《画禅室随笔》中论三吴书法,上溯到魏晋时期,以彰显松江文化艺术的发展,源远流长。对于苏州书画家享有大名,自弘治、正德以来凌驾松江传统的情况,颇有微词,并且显示自己的抱负,要在三吴地区独占鳌头:

吾松书自陆机、陆云,创于右军之前,以后遂不复继响。二沈(沈度、沈粲)及张南安(张弼)、陆文裕(陆深)、莫方伯(莫如忠)稍振之,都不甚传世。为吴中文(徵明)、祝(允明)二家所掩耳。文、祝二家,一时之标,然欲突过二沈,未能也。以空疏无实际,故余书则并去诸君子而自快,不欲争也,以待知书者品之。

董其昌这段话故作谦虚,摆出“不欲争”的姿态,期待后世知音来评定他的书法成就,以凸显松江文化的历史地位,是十分有趣的“欲擒故縱”手段,明眼人一看便知。然而,董其昌的自我期许,也不是故作玄虚的矫情举动,而是累积了深厚的书学底蕴,通过长年累月的艺术实践,承继并发展了三吴书学脉络,体悟出超乎前人的书写之道。《明史》对董其昌的赞誉,明确显示明末清初文化精英的共识,也对三吴书迹做了毫无保留的推崇。

三吴地区社会经济的发展进程,与三吴作为文雅意识的代表,是息息相关的。近墨堂《三吴墨妙》的展览,在王世贞四百年前收藏的基础上,全面扩展了珍品收藏的范围,功莫大焉。此次展览极具历史文化意义,明确展示了中国书法艺术到了晚明时期,已经渗透到江南文人雅士的日常生活,成为食息起居最亲密的心灵伴侣,也成为集体文化意识的审美基础,是对中国文化传承与人文精神的提升,致最高的敬礼。

二0一八年十二月

本文图片由作者提供