大数据视域下保障房社区社会风险综合治理研究

王东星, 林晓艳

■管理学

大数据视域下保障房社区社会风险综合治理研究

王东星, 林晓艳

(福建工程学院, 福建 福州 350007)

从空间选址、居住环境、居住群体、居住网络、社区治理关系五个方面分析保障房社区社会风险的特殊性,提出应用大数据进行社区治理趋势性、可行性、需求性。构建保障房社区社会风险治理大数据平台的架构。从治理要素维、治理数据维、治理过程维,提出基于大数据平台的保障房社区社会风险治理的决策机制、信息共享沟通机制和协同运行机制。

保障房;社会风险;大数据

经过三十多年的高速发展,当代中国正处于社会转型的风险社会阶段。社区是社会风险治理的基元单元。随着“十二五”期间3600万套保障房建设任务的落实,十三五期间继续统筹规划保障性住房和棚户区改造。类似中低收入群体聚居区的社会风险事件在国外时有发生。当前阶段,我国的社会保障还不完善,不能完全解决中低收入群体规模化居住的群体利益诉求,保障房社区蕴藏着一定的社会风险。风险的主要特征是“不确定性”。2019年1月中国互联网络信息中心发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2018年12月,中国网民规模达8.28亿,已超欧洲人口总量,互联网普及率达到59.6%。随着信息技术的发展,使得风险信息混杂,社会风险衍生、传播、扩散的渠道日益复杂,社会风险治理难度增加。但是恰是“大数据”时代的来临,数据与信息处理方式的根本性变革,又为社会风险的综合治理提供了新的工具。我国“十三五”规划纲要和《大数据产业发展规划(2016-2020年)》都提出:加快推动数据资源共享开放和开发应用,助力社会治理创新。国外慕尼黑、纽约、华盛顿、伦敦等城市开始应用大数据进行风险治理尝试;国内上海徐汇区、成都市成化区等亦以利用大数据提升社区治理水平的实践。因此,亟需以大数据视角探索保障房社区社会风险综合治理问题。

国外对社区社会风险治理主要是散见在社区综合性治理中。学者VanVelzen N认为当前的人口老龄化、失业、空间分隔、生活质量等问题,都会影响保障房的政策、战略、管理等问题,提出政府和保障房机构要合作解决住宅问题,共同实施社会管理[1]。学者Franklin B和Clapham D对住宅管治本质属性的理解方式是来自于社会建造的思考。关键点是住宅管理者的工作边界的确定。社区风险治理要寻找解决机构在商业目标和福利性服务的冲突途径[2]。还有部分保障房社区社会风险治理主要是关于公共治安、种族骚乱、暴力行为及其社会影响、家庭教育和家庭成员社会地位造成的社会影响、青少年犯罪、各类疾病的形成与传染、社区衰败等内容研究[3-5]。国内对社区治理的研究在上个世纪90年代合作网络途径提出后,社区治理渐渐进入学者和政府管理的视野,主要研究社区治理的模式、职能边界、公众参与等问题,近年来也有少数学者开始从结合社会燃烧理论、应急管理、风险评估等内容,提出社区防范风险的对策[6-7]。

近年来政府开始注意到大数据助力社会治理创新问题,认识到数据与信息技术将改革传统的社会风险治理模式,提升政府应对公共安全事务的治理能力。周利敏通过多案例研究表明,尽管大数据最近才被广泛关注,但在实践中已自觉或不自觉得到应用,大数据治理模式能促进非营利组织积极参与,彰显“第三方治理”的独特优势,也有利于形成“自上而下”与“自下而上”双向治理新格局[8]。肖丹提出建立多元共治的治理主体架构、标准化的社区服务体系及智慧化社区治理平台,实现社区治理现代化[9]。罗丹提出以大数据为核心的社区治理“云”模式。以大数据技术结合社区服务,精确获取居民需求,实现将单个局限的社区“云”转变成为共享“云”,从而实现社区居民自治能力的提升,改善公共服务的质量[10]。

一、保障房社区社会风险特殊性

(一)规划选址易造成居住群体利益受损

我国于上世纪90年代,出台《国务院关于深化城市城镇住房制度改革》等政策性文件,使得保障性住房进入实质性的发展阶段,但是相关的规划编制、建筑标准等建设规范性文件出台滞后且不完善、建设经验不足、建设模式单一、土地价格竞租的现实性等因素影响,使得保障性住房项目多以规模化集中建设为主要模式,多数选址在城市新区或近郊区,不成熟的交通、购物、医疗、教育等配套设施,导致低收入家庭生活成本增加,甚至影响新生代的教育和就业。例如:上海市宝山区顾村镇“四高小区”、青岛白沙湾片等。保障房社区不仅是一种自然区域的物质系统,更是一种满足居住者生活空间需求可持续性的社会系统。居建矛盾事实上造成的是物质系统和社会系统的融合难题。根据影响力较大的解释社会风险成因的“挫败-攻击理论”、“相对剥夺论”、“现代化动乱论”等理论,其共同相似的观点是:社会成员利益受损会导致社会风险,居建矛盾本质是社会空间、交通、医疗、教育等各种资源的社会分配不公,其产生的非自致性的损失如果得不到及时的补偿,即会造成居住者的社会利益受损[11]。

(二)居住环境异质性外显社会排斥

城市空间具有社会属性,在早期恩格斯《论住宅问题》文集中就有相关论述,他提出住宅体现无产阶级和资产阶级的对立。社会学中对城市空间的研究源自芝加哥学派,提出城市空间体现社会生活方式的异质性。新城市社会学关注空间形成的政治、经济和社会机制,认为城市空间充满了阶级斗争和社会关系[12]。因此,从理论上分析,城市空间的居住环境异质性,能够体现出一系列的社会排斥逻辑。

从保障房现实的居住硬环境来看,由于政府财政资金投入有限,对项目建设成本控制要求高,而开发企业基于逐利目标实现,对保障房项目的外观规划设计艺术性、色彩搭配、区域协调性,室内户型的采光、通风性、建筑物硬件配置等要求低,使得社区的整体规划和建筑标准偏低,具有明显的“低档社区”特区,呈现出小区色彩元素少、立面形式简单、建筑材料和构配件质量差、小区绿化率低、密度高、通行通道狭窄、车位配比率低、居民违章搭盖乱象。从建筑物内部看,存在面积规模供给限制与住房功能需求矛盾,居住舒适性与商品房有显著性差异。住建部曾对保障房建设督察中发现,部分地方政府没有加强设计论证,小户型设计简单微缩大户型商品房,造成重大设计缺陷。例如:有的保障房将厨房设计在阳台上,燃气管道以明线铺设;有的项目出现一平米卫生间。如果是保障房与商品房混合建设,同一区域两种居住形态具有识别性。在日常居住中,保障房与商品房居民易形成居住矛盾,小区之间拉起铁丝网的“柏林墙”,更外显社会隔阂。例如:广州白云同德围的翠悦湾小区。

从保障房现实居住软环境来看,社区的居住群体多是从原来市中心往市区外围方向迁移,由于居住区文化和城市定位差异、周边居住群体改变,社会服务和公建无法满足要求,增加了各种生活成本,社区生活满足度和归属感低,易呈现自身被动的社会排斥感。

(三)弱势居住群体是社会矛盾的承载体

保障房社区导入主体人口,主要是城市旧区改造和重大工程项目建设动迁居民、城中村或城市近郊征地动迁农民、以及其它符合经济适用房、公租房、廉租房等保障房准入门槛的人口等,这些居民经济收入明显属于社会中下阶层、文化程度多数为大学本科以下。例如:社会失业人员、下岗人员、低保人员、单亲家庭、失独老人、残疾人、新就业学生、农村剩余劳动力、外来务工人员、单位中的中低收入群体等。这些弱势群体是社会保障体系的重点保障对象,除此之外,各个不同类型的弱势群体还有其特殊需求和社会关怀,然而面对我国不完善的社会保障体系,同时承受着收入差距拉大、社会资源分配不公、阶层固化等各种社会矛盾,使得中低收入群体聚居社区易成为社会问题发生的焦点社区[13]。以广州荔城区芳和花园为例,2012-2014年,芳和花园周边犯罪共50件,其中毒品、盗抢犯罪比例占比最高,分别为30%和26%。荔湾区法院调研发现,保障房小区多位于城市边缘区,周边有城中村、批发市场等,居住群体复杂,部分居民身患残疾和精神疾病,在此环境下,保障房社区往往是社会矛盾的多发区,周边犯罪案件频发,严挫社区居民的安全感[14]。

(四)同境遇居住社区网络易引起风险行为的共振性

目前保障房社区时有发生的盗抢、吸毒、自杀、故意伤害、赌博等社会负面影响事件,虽为个案,不影响总体良好的社会秩序。但是随着社区入住率提升和居住时间的延长,风险因素累积,风险行为频发,在保障房社区这种异质性场域因素的作用下,个体易受到其它主体情绪、认知、行为等传染,就有可能引发社会风险的传染效应。Mark Granovetter研究指出,行动者往往不是固执地坚守已有社会规则和信条进行决策和行动,而是嵌入于具体的社会关系网中进行符合主观目的的决策[15]。社区网络结构的社会信任、价值规范、文化层次等影响着邻里互动行为,形成日常生活的邻里互动关系。网络结构是风险传染效应的重要决定变量。邻里频繁沟通形成高密度邻里社会网络,同境遇的工作生活易形成高凝结系数的社会网络。李欣怡、李志刚研究发现,与其它类型社区相比,保障房住区居民之间、与搬迁前的老城区居民之间,通过社区公共活动、探望、聊天等形式邻里互动更加频繁[16]。社区社会网络的高密度结构和高凝结系数,使得负面信息、情绪、风险行为等更易传播和共鸣传染。

(五)保障房社区自治与政府管治关系失衡

不同类型社区面临的主要问题、社区居民关注需求点不同,自治能力完全不同。但是我国街道,居委会为代表的政府管治,近年来虽然开始网络化模式的精细管理,但是缺少对保障房社区管治的专项研究。政府对保障房社区与其它社区雷同管治,以权力推进式进行,缺少有效专门的政策、制度、方法等实施,政府管治目的难以实现。而另一方面,社区居民整体素质、价值观认识、民主参与度、社区认同度都低,社区自治能力还有限,社区各种需求难以满足。社区自治与政府管治难以协调。

二、大数据驱动保障房社区社会风险治理

(一)应用大数据进行社区治理趋势性和可行性

随着当代信息技术和基础设施的快速发展,科技因素将逐步导入社会公共治理领域,强调社会公共治理的精细化。《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》指出,要统筹城市发展的物质资源、信息资源和智力资源利用,推动物联网、云计算、大数据等新一代信息技术创新应用,实现与城市经济社会发展深度融合。强化信息网络、数据中心等信息基础设施建设。促进跨部门、跨行业、跨地区的政务信息共享和业务协同,强化信息资源社会化开发利用。在智能手机、网络应用普及化后,城市范围内所有居民都属于现代智慧城市中的智慧人群组成部分,具有一定的信息获取能力,逐步加深对智慧城市的认知并因此获益。现在城市互联网和大量接入网络的智能终端设备(智能手机、RFID、无线传感器、视频设备等)每秒钟都在产生并传播海量的信息数据。现代科技发展,已可以让人们每天生活行为等“自我数据化”[17]。社区的大数据不仅包括人口基本信息,还有区分老人、重点管控人群、残疾人、低保户等人口标签,还包括房屋、组织、走访、舆情、活动、健康、消费等各类数据。就象Google公司研究人员通过网页数据分析,成功提前几周预测H1N1流感暴发一样,通过数据的智能分析、数据挖崛等方法,可以发现、预测、评估和防范风险。

(二)保障房社区社会风险精准治理对大数据的需求

保障房社区由于社区的自治能力有限、主要是采用传统的自上而下、行政命令式的科层制政府模式。由于社会资源分配是不可绝对均衡,街道居委会作为政府治理的代理者,一定程度上存在着政府和社区的利益博弈,造成政府与社区之间一定程度的冲突。另一方面,为精细化管理社区,有的政府采取了网格化方式,将城市辖区的管理对象按照一定的标准划分成若干单元网络,把社区划分成若干个责任网格。每个网络涵盖人、地、物、事、组织等全部治理内容[18]。这虽然推动了社区精细化管理,但是也产生高治理成本。科层制政府强调专业分工,各司其职。在信息共享机制、法规、意识等多方缺位情况下,部门之间数据共享极为有限,造成政府与居民之间、社区工作者之间、社区工作者与政府部门之间的信息沟通有限和无效率。社会风险治理需要将风险化解在源头。保障房社区是社会风险的问题和矛盾集中区,这里汇集了中低层收入者的各种讨论意见、信息、舆情、情绪、情感、风险行为等,同时社会网络使得这些信息流、情绪流、行为流等更容易扩散和传播,产生“涟漪效应”。互联网时代又进一步加速了社区风险的社会扩散,使得风险更加复杂,需要进行建立大数据技术的平台治理,让政府由社区的掌管者变成服务者和监测者,降低风险治理成本,提升社会风险精准性。通过社区日常行为的监测,利用大数据的价值密度高、数据类型多等特点,及时发现社会问题的早期症状,分析原因,评估情势,对特定对象和问题,加强专业帮扶和干预,阻止“正当的利益诉求”向“危害性暴力冲突”的转化,预防事件发生[19]。在事件发生后,可以搜寻和定位到抗争情绪高、激进行为频发的社区居民,防止非理性冲突升级和风险传染。

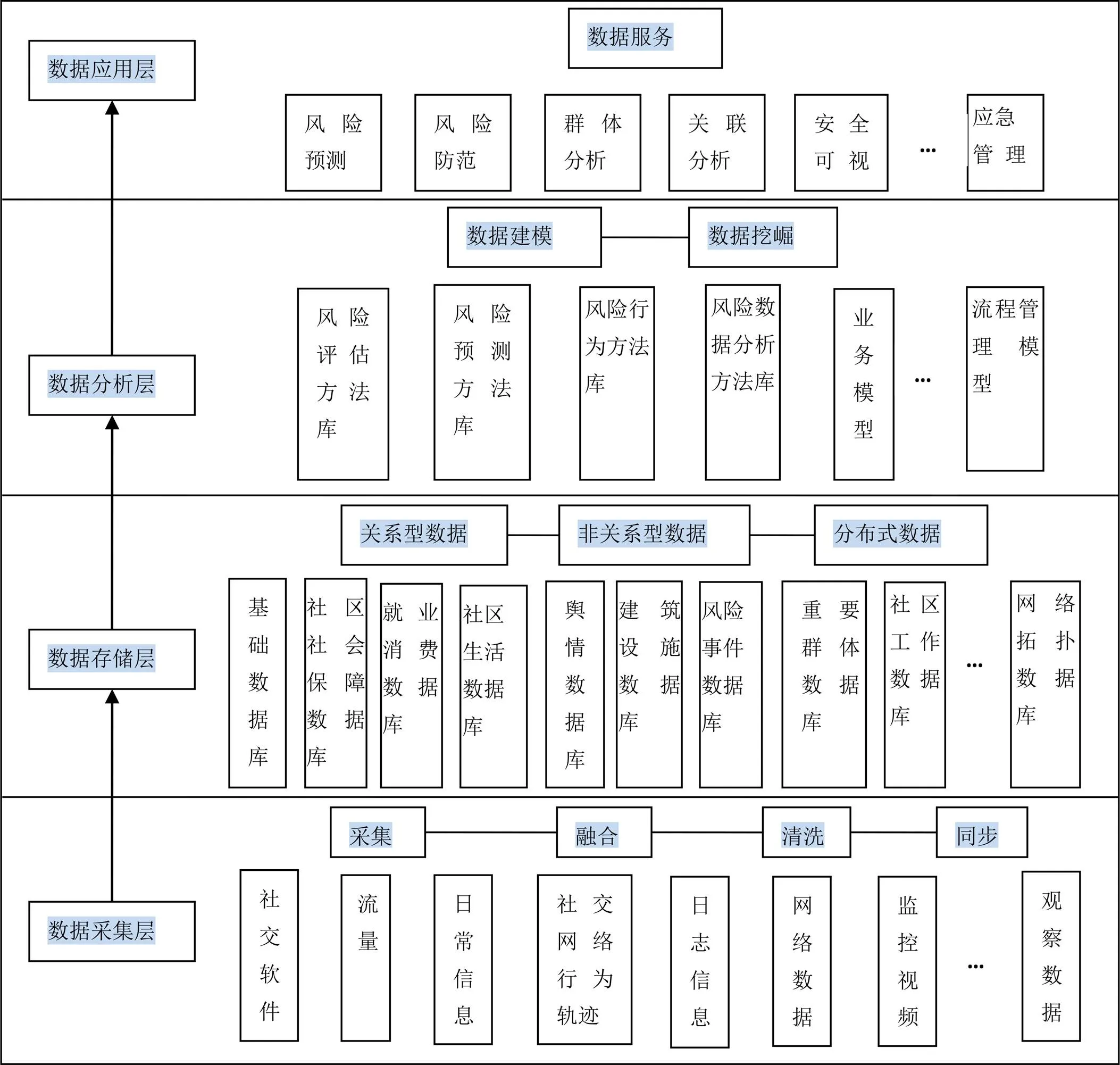

三、保障房社区社会风险治理大数据平台的架构

运用现代时空大数据管理的分布式数据集、流式空间索引等前沿方法,以社区房屋基础信息共享为基础,集成社区居住者生产、生活、社会保障、社区行为等各类数据,挖崛社区潜在的风险要素信息。以数据为先导,以信息化流程支撑,科学决策,精细化、精准化、个性化地进行社会风险治理工作,创新社区风险综合治理机制。根据前文分析的保障房社区社会风险的特殊性,提出保障房社会风险大数据治理平台框架构想。该平台要实现社会风险治理数据的收集、存储、交换共享、计算、分析和服务应用等功能,框架主要由数据采集层、存储层、分析层和应用支撑层构成。

数据采集层:有针对性地进行社区社会风险治理工作,根据数据的业务特点,构建保障房社区社会风险数据采集规范。获取社区社会风险因素、社会风险形成、社会风险扩散等各种相关信息。数据来源包括:入住者基本信息登记、社交软件、流量、社交网络行为轨迹、日志信息、网络数据、观察数据、工作数据等。数据采集层完成信息的采集、融合、清洗、同步。

数据存储层:通过关系型数据存储、非关系型数据存储、分布式数据存储引擎等,构建大数据的归集中心,根据保障房社区社会风险防范和控制特点,形成社区基础数据库、社区社会保障数据库、社区就业消费数据库、社区生活态势库、社区风险事件库、典型群体库、社区工作数据库、网络拓扑库等。

数据分析层:将大数据平台存储的数据以业务视图的角度进行语义描述,根据社会风险治理实现的功能,进行构建工作流程模型、风险行为分析、风险态势评估模型、风险预测模型、情报共享交换等,生成并发布满足特定业务需求的数据主题,为数据挖掘和自助式分析提供数据访问支撑。

数据应用支撑层:为社会风险治理系统建设提供统一的后台支撑。提供各类综合或专题系统的通用功能。包括:用易用、快速、灵活的可视化设计器和丰富多样化的可视化控件,结合数据建模发布的数据主题和数据挖掘发布的业务挖掘模型,进行自助式分析;对流计算、内存计算、批量计算、查询计算的技术细节实现的封装,进行用户自定义计算任务和通用计算任务;提供结构化、非结构化、GIS数据专业定制服务能力。

应用层:面向社会风险治理的具体应用工具,通过开发专门应用系统解决社会风险防治相关问题。通过web服务,获取数据层数据;通过统一接口,从应用支撑层获得自定义和通用功能,通过各应用系统,实现群体分析、关联分析、矛盾调解、风险防范、风险预判、应急管理、安全可视化分析等。

图1:保障房社区社会风险治理大数据平台架构图

四、基于大数据平台的社会风险综合治理运行机制

大数据的核心是让原来各自孤立的数据得以互相关联、融合,通过分析从中获得有价值信息。基于大数据的社会风险治理是一种数据的收集、分析和应用的实践过程。大数据不仅是一种当代的信息技术工具,更是一种基于数据的决策思维和治理工作范式的转变。

(一)治理要素维:培育基于数据思维和能力的风险治理决策机制

传统的社区风险治理主要是要依于个案工作经验,采用“个别性”“经验性”“直觉性”“碎片性”的定性方式进行社区工作的决策。大数据平台的构建,实现数据的共享和开放,能整合海量、实时、完整的数据资源。发挥大数据优势,把来自基层的线上、线下数据进行全面收集,获得社会风险形成机理和保障房社区风险治理现状、国内外案例借鉴等大数据,进而逻辑判断和归纳总结,确定社会风险来源、扩散路径、损失程度、治理重难点等社会风险要素,以数据思维和能力,精准确定治理主体、客体和因素。利用数据平台的开放性,以数据的采集和分析,作为社会风险治理工作的逻辑起点,能够反映保障房社区的异质性社会生态对社会风险治理的特殊性。

(二)治理数据维:提升大数据安全共享和信息沟通机制

大数据推进社区风险治理需要实现社会风险治理系统内部的资源和信息的合理分配和利用,发挥治理系统的协同效应最大化。数据安全共享机制包括信息安全共享、信息技术共享等。信息安全共享要求社会风险治理相关利益主要将占有信息资源透明化,在此基础上,在大数据平台上整合多元化需求信息;信息技术共享是指用于处理和管理共享信息的传感技术、计算机与智能技术、通信与控制技术等先进技术能够在社会风险治理主体间共享,从而更全面掌握治理工作相关的信息资源,解决社区治理难题[20]。政府是社区风险治理大数据平台的建设和应用推动者。政府要利用现代新技术,推进数据标准化建设盘活存量数据资产。从不同层次政府的纵向关系看,要利用多级网络和中心数据库,构建纵向信息系统整合;从同层部门的水平关系看,要以云平台为枢纽,实现跨部门的共享与融合。不同层次和部门的数据,按照风险等级开放数据资源[21]。

社区风险治理要实现社会风险的防范和事件发生后的及时阻燃剂作用,社区工作者不仅局限于传统物理空间的信息沟通渠道,更需要基于大数据平台提升信息沟通机制,传递社区居建矛盾、社会矛盾的利益诉求,精准链接资源,缩短政府与社区的距离,降低社区居民的社会剥夺感。社会工作者基于社区风险因素的关联性,对虚拟和物理空间的信息进行挖掘,及时沟通反馈,调节居民不良情绪,防止非理性行为的扩大化。

(三)治理过程维:优化多元主体参与基于大数据平台的协同治理机制

参与社区风险治理主体不仅包括街道、社区、社会组织、社工、志愿者等普通社区治理的工作者,保障房社区还可能涉及到政府的社会保障、房地产、市政、教育、卫生等职能部门、房地产、施工、物业管理等企事业单位。通过数据挖掘,在风险识别、分析、评价、决策、防范、突发事件处理等风险治理过程不同的阶段,明确不同治理主体。多元化治理主体利用大数据技术促进治理要素和社会资源在社区网络集聚整合,需要由各自条块化、零散性分治向平台整体联动的协同治理,将风险由传统的末端处置向源头防范转变。利用大数据优势,准确判断风险群体及其领袖,进行帮肤、疏导、资源链接、矛盾化解等各项治理工作。在协同治理过程中,涉及社区利益相关者谈判、协商、利益分配等问题,都要在双方或多方基于数据平台信息透明的前题下,共同寻求解决问题的途径、保证利益的真实表达和均等性,提高居住者的社区信任度。

五、结语

保障房社区由于规划的特殊性、建筑的特殊性、居住人群的特殊性,是社会矛盾的易发区、多发区。矛盾触发事件更容易在具有同等境遇的社区网络铸就的场域进行传播和扩散,而现代互联网,基于社交软件的微信、微博、论坛、朋友圈等加速信息沟通,情绪传染、舆情传播。在物理空间和虚拟空间的双重作用下,群体性事件加快发酵和扩散。社区工作者要不仅利用现实的物理空间,更要利用当前信息技术高带发展的网络空间进行社会风险的防范和处置,提升风险治理绩效。

[1] VANVELZEN N.Current issues in European social rented housing[J].Housing Studies,1997(10):427-436.

[2] FRANKLIN B,CLAPHAM D.The social construction of housing managementt[J].Housing Studies,1997(12):7-26.

[3] NETTO G,ABAZIE H.Racial harassment in social housing in a multi-ethnic city: the case for moving beyond acting against individual perpetrators of racial harassment[J].Urban Studies,2013(3):674-690.

[4] SPACEK O.Czech housing estates: factors of stability and future development[J].Sociologicky Casopis-Czech Sociological Review,2012(5):965-988.

[5] NEBBITT VE,LOMBE M,YU M,et al.Ecological correlates of substance use in African American adolescents living in public housing communities:assessing the moderating effects of social cohesion[J].Children and Youth Services Review,2012(2):338-347.

[6] 滕五晓,陈磊,万蓓蕾.社区安全治理模式研究——基于上海社区风险评估实践的探索[J].马克思主义与现实,2014(6):70-75.

[7] 袁振龙.社区安全治理格局与应急管理思路探索[J].华南理工大学学报(社会科学版),2016,18(6):52-60.

[8] 周利敏.迈向大数据时代的城市风险治理——基于多案例的研究[J].西南民族大学学报(人文社科版),2016,37(9):91-98.

[9] 罗丹.社区“云”治理:大数据时代社区治理创新模式研究[J].中国集体经济,2018(18):8-9.

[10] 肖丹.社区治理现代化的创新路径研究[J].湖南省社会主义学院学报,2018,19(3):71-73..

[11] 冯必扬.社会风险:视角,成因与内涵[J].天津社会科学,2004(2):74-77.

[12] 景晓芳,李世平.城市空间生产过程中与社会排斥[J].城市问题,2011(10):9-14.

[13] 刘柳.大规模保障房社区中的社会保障问题-基于社会排斥与社会融入的视角[J].兰州大学学报,2015(5):60-65.

[14] 林霞虹.居住群体复杂易生社会矛盾,广州保障房周边犯罪高发[N].广州日报,2014-09-03.

[15] MARK GRANOVETTER.Economic Action and Social Structure:the Problem of Embeddedness[J].American Journal of Sociology,1985,91(3):481-510.

[16] 李欣怡,李志刚.中国大城市保障性住房社区的“邻里互动”研究—以广州为例[J].华南师范大学学报(自然科学版),2015(47):108-114.

[17] 马国伟.大数据背景下智慧城市管理系统构建[J].西部财会,2016(4):75-78.

[18] 陈潭.大数据驱动社会治理的创新转向[J].行政论坛,2016(6):1-5.

[19] 彭小兵,谢文昌.社会工作介入环境群体性事件预防的机制与路径-基于大数据视角[J].社会工作,2016(4):63-71.

[20] 徐润雅.我国城市社区协同治理模型与运行机制研究[D].合肥:中国科学技术大学,2016:49.

[21] 刘光明.推进大数据时代社区治理和服务创新研究[J].云梦学刊,2016(7):85-90.

Research on Social Risk Comprehensive Management of Large - scale Affordable Housing Community under Large Data Field of Vision

WANG DONGXING, LIN XIAOYAN

This paper analyzes the characteristics of social risks in affordable housing communities from five aspects, including location, living environment, residential group, residential network and community governance relationship. It puts forward the trend, feasibility and demand of using big data for community governance. It provides a framework of big data platform for social risk management ofaffordable housing community. This paper, from the perspectives of governance elements, governance data and governance process, proposes the decision mechanism, the information sharing communication mechanism and the coordinated operation mechanism for social risk management of the affordable housing community process based on the big data platform.

affordable housing; social risk; big data

D669.3

A

1008-472X(2019)04-0008-07

2019-09-07

教育部人文社会科学研究规划基金项目(17YJA840009)

王东星(1969-),男,福建泉州人,福建工程学院,副研究员,研究方向:高校管理、社区治理等;

林晓艳(1975-),女,福建福州人,福建工程学院,教授,研究方向:公共管理、建筑经济等。

本文推荐专家:

李杰,福建工程学院,教授,研究方向:工程造价管理,公共治理等。

杨琳,武汉大学,副教授,研究方向:基于网络的项目(群)管理、工程风险管理。