从科学理解到文化臆想

——明清学者对阿拉伯天文学的认识

石云里

(中国科学技术大学科技史与科技考古系,合肥 230026)

明朝虽然是一个汉族政权,但对兴盛于元朝的阿拉伯天文历法却十分重视,不仅从一开始就设立了专门机构供西域历法家继续开展工作,并且规定将回回历法纳入官方历法系统,与占主导地位的大统历法“参照使用”。洪武十六年(1383),朱元璋(1328—1398)又下旨,命回汉官员合作开展相关著作的翻译,从而导致了《天文书》[1,2]和《回回历法》的诞生([3],页158—178;[4],页106—230;[5])。前者是一部星占著作,而后者则是一套纯实用性的阿拉伯历表以及用表计算指南,但却缺乏对相关基础理论知识的介绍。从明中后期开始,一些儒家学者开始对《回回历法》展开研究,试图了解它背后的“历理”。由于基础理论知识的缺乏,结果出现了很多的错误认识和生搬硬套的现象。同时,由于对阿拉伯天文学的发展历史与背景缺乏基本了解,加之文化心理上的需求,明朝学者中竟出现了回回历学起源于中国的说法。明末欧洲数理天文学的大规模引进,为《回回历法》的科学理解提供了充足的基础知识,中国历法家因此达成了对回回历法的科学理解。但关于其起源于中国的说法却仍在流传,并在清初特殊的社会政治背景中被扩展成一整套“西学中源”的文化臆想,盛行一时。这一历史过程有助于我们了解,在外来科学知识引进中,知识引进的不对称性会造成怎样的科学与文化后果。

1 不对称的知识引进

从内容上来说,《回回历法》是一套典型的阿拉伯历表(Zij),由天文表与用表指南组成,可用于太阳、月亮、五大行星位置(黄道经度和纬度)、日月食以及月亮五星凌犯的推算[6]。这些天文表和算法的理论基础是古希腊天文学家托勒密(Claudius Ptolemy,约100—约170)的几何天文学([3],页178),其中关于太阳、月亮与五大行星的运动都建立有几何模型,包括偏心圆、本轮-均轮、均分圆模型等,另外还有建立这些模型的宇宙学框架、天文观测基础、数学方法以及相关的三角学和几何学基础,等等。

但是,由于中国古代历法本身都是以实用算法为中心,较少含有这种专门进行理论性探讨的内容,而无论是朱元璋,还是参与《回回历法》翻译的中国学者和历算家,大家所关注的也只是这部历法中的实用性内容,尤其是中国传统历法中所缺少的关于行星纬度与“凌犯”的计算方法[6];所以,他们显然都没有在理论问题上向参与翻译工作的回回历算家们发出任何追问。他们也许根本就不知道《回回历法》的背后还有这样的理论性知识以及这类知识的重要性,参与翻译工作的回回历算家自然也就没有必要在这方面“多此一举”。结果,这次翻译显然存在一种知识上的不对称性:与实用目标有关的知识变成唯一焦点,与此无关的基础知识则被完全忽略。明末在华的耶稣会士就注意到了这个问题。1612年9月,在北京的熊三拔(Sanbatino de Ursis,1575—1620)在一份关于中国历法及改历问题的报告指出:

郭守敬时代从波斯来了一些穆斯林,他们向皇帝进献了许多关于行星的理论与实用性著作。郭守敬不愿使用这些著作,所以它们没有得到翻译。但皇帝接收了它们,并藏在宫中。洪武皇帝登基后发现了这批著作,一时珍爱有加,更想利用它们来改革历法,于是命翰林院的两位翰林与几位在华的穆斯林开展翻译。……可是,由于当初进献这些著作的人几乎已经是70年前来华的,这时也都不在中国了,所以受到翻译的仅仅只是他们行星学说中的实用部分。理论部分和其他有关天文历法的著作则被忽视,尽管它们仍然被藏在宫中。所以,中国人缺少我们欧洲意义上的天文历法著作,不管是讨论行星理论的,还是讨论其他科学与思辨主题的。他们缺乏这样的著作,不管是本国的还是来自穆斯林的。因此,即使是钦天监的官员们,除了预报日月食、进行占卜,以及为建筑和下葬之类的地点指示吉凶外,其他则一概不知。([7],页66—67)

在崇祯二年(1629)开始编修《崇祯历书》时,主持其事的徐光启也注意到这个问题,并不无感触地指出:

《回回历》则有纬度、有凌犯,稍为详密。然千年以前之书,未经更定。而两书皆无片言只字言其立法之故,使后来者入室无因,更张无术,凡以此耳。([8],页37)

徐光启之所以要在《崇祯历书》中加入理论性的“法原”部,应该也是由于这一“前车之鉴”。

2 来自钦天监外的关注

明朝中后期,一股研究历算之学的潮流在钦天监外兴起,涌现出了一批儒者出身的历算名家,其中最重要的有顾应祥(1483—1565)、唐顺之(1507—1560)和周述学(生卒不详)。这批人不仅研究中国传统历学,也关注外来的回回历学。其中,顾应祥,字惟贤,号箬溪,长兴(今浙江省湖州市境内)人。弘治十八年(1505)进士,官至刑部尚书[9]。一生不仅赢得了正直无私的官声,还以博学多才、精通历算而知名,著有《测圆海镜分类释术》十卷、《勾股算术》一卷、《测圆算术》四卷、《弧矢算术》一卷、《授时历法撮要》一卷[10]。唐顺之,字应德,号荆川,武进(今江苏常州市境内)人。嘉靖八年(1529)进士,官至督察院右都御史,同时也是明中后期的一代名儒[11]。在历算学方面,他曾追随顾应祥学习和研究,著有《勾股测望论》《勾股容方论》《弧矢论》《分法论》和《六分论》等“数论五篇”[12]。他的《稗编》一书辑录了很多与历算学相关的条目[13],另著有《历算书稿》十二册,书稿在清道光年间仍然存世[14]。周述学,字继志,号云渊,山阴(今属浙江绍兴县)人。一生未曾科举为官,曾随唐顺之研习历算之学[15]。其《神道大编历宗算会》十五卷[16]和《神道大编历宗通议》十八卷[17]仍有抄本传世,前者专论算学方法,后者则专论古今各代历法以及主要天文仪器。另有《神道大编像宗华天五星》四卷(1)周述学“《神道大编像宗华天五星》引”作于万历十年(1582)([18],书前),所以此时他应该仍然在世。而与他同乡并相交十余年的何继高在“《云渊先生文选》序”中则提到“万历壬辰余从萧滩移守晋安属,倭夷挟其狡悍,诱袭朝鲜……予感而慨然叹曰:‘云渊先生今日在,何忧倭哉!’”([15],书前)。由此可见,周述学在万历二十年已经离世。[18]以及《云渊先生文选》四卷的万历间刻本存世[15],前者主要讨论了来源于西域的星命术,后者则收录了周述学不少有关天文历法和星占命理的文章。

成化十三年(1477年)秋天,南京钦天监监副贝琳(1429—1482)刊印了自己重新编修的《回回历法》[5],从而使更多钦天监外的学者能够接触到这部著作。《回回历法》原本是官方历法系统的组成部分,而正德十三年(1518),钦天监漏刻博士朱裕上疏请求修订历法,在指出《大统历》所承袭的《授时历》已经“历岁既久,不能无差,故推算日月交食、五星躔度有差失”的同时,也提到“《回回历》自开皇己未至今九百余年,亦有疏舛,连年推算日月交食算多食少,时刻分秒与天不合”等问题[19],这无疑将引发钦天监外的历法家们对《回回历法》的关注和研究。例如,顾应祥就写有《论回回历》一文,对《回回历法》的进行了简要介绍[20]。而唐顺之则写有“《回回历法》议”,收录于其《历算书稿》十二册中([14],页14)。该书现在虽然已经佚失,但唐氏的不少论述却被周述学《神道大编历宗通议》([17],卷13,43b—56a)和王肯堂(约1552—1638)《郁冈草堂笔尘》“历法”等条[21]所收录。而受唐氏工作的影响,周述学则对《回回历法》进行了更加深入的研究和讨论,并将主要观点写入“日度”“月度”“五星经度”和“五星纬度”四篇专论。这四篇文章被收录在其《神道大编历宗通议》“皇明大统万年(2)标题中的“万年”是指《回回历法》,源于《元史·历志》所记西域人札马鲁丁献《万年历》的掌故。二历通议”([17],卷13,1a—26b)以及《云渊先生文选》([15],卷3,1a—23b)之中,后来则被黄鼎辑入他在顺治八年(1651)年编成的《管窥纪要》[22]。

顾应祥等人之所以如此关注和研究《回回历法》,一方面是因为它属于官方历法系统,并且与《大统历》一样显得亟需修改;另一方面,则是因为其中有“中国书之所未备”的“验其纬度之法”,以及当初朱元璋下达过的“合而为一,以成一代之历制”的旨意[5]。所以这些研究者都希望能够取长补短,以便实现中西历法的会通。因此,在对《回回历法》的一般内容进行系统研习的同时,周述学和唐顺之还重点对其中的行星纬度与凌犯计算方法进行了深入探讨,并创立了一套新的计算方法,结果被写入周述学的《历宗中经》之中。该书原本是一部关于中国历法(“中经”)的著作,但周述学自己在“《历宗中经》序”中却突出了其中关于行星纬度与凌犯计算的研究成果,并给予了极高的评价:

历自颛顼以来,但能步二曜交食、五星顺逆之经,而于步纬度寂无闻焉。至我祖宗得西域经纬历,始闻推步经纬凌犯之说。然哈麻(3)明朝文献中称:“今世所谓《回回历法》者,相传为西域马可之地,年号阿剌必时,异人马哈麻之所作也。立法非惟度数与中历不同,而名度亦与中历甚异。司台虽闻其说,而莫能演其法也。余与荆川唐公慨中历凌犯之艰步,欲创纬法。凡几更岁,以穷中西会通之理。较宫度多寡之法讫成,唐公卒而弗果。余勉以克终,乃演纬法,入推凌犯,附于若思(4)郭守敬,字若思。弧矢历源,共为《中经》七卷。千古历学至是而大成矣。([15],卷1,2b—3b)

可惜,这部著作也已佚失。所幸《云渊先生文选》“五星常变差”中还保存有这种方法的一个简本([15],卷2,36b—38a),而这篇文字后来也被黄鼎收入《管窥纪要》中([22],卷12,1a—11b)。

除顾应祥、唐顺之和周述学外,同时期稍晚还有另外两位历法家对《回回历法》进行过研究,也就是陈壤(生卒不详)和袁黄(1533—1606)师徒。其中,陈壤,号星川,吴郡(今江苏吴县)人[23]。万斯同《明史·艺文志》称其为“中南隐者”[24],同时代的人说他“精《回回历》,推步《春秋》以来二千余年七政交食躔离,分秒俱合……盖契札玛鲁鼎(5)即元朝来华的波斯天文学家扎马鲁丁。之秘,剖秒微,定中气,无纤毫渗漏”[25]。袁黄,字坤仪,号了凡,浙江嘉善(今属嘉兴县)人。万历五年(1577)进士,官至兵部职方主事。在历法方面袁黄师承陈壤,著有《历法新书》五卷[26]。该书第二到第五卷是“吾师所授新法”,卷一则是根据该新法对汉代以来43部历法气朔精度的验算。这部“新法”采用了中国历法中的太极上元与节气朔望的计算方法,但在其余太阳行度、太阴(月亮)行度、五星经纬度、月亮和五星的凌犯、日月食、五星伏见等项目上,使用的都是《回回历法》的方法和相应的立成表,基本上可以看成是一部穿上了中国外衣的《回回历法》,完全是生搬硬套的结果,因此在清初受到梅文鼎的公开批判[27]。

从存世的材料来看,陈壤和袁黄在《回回历法》的研究上远远没有达到唐顺之和周述学所达到的深度。对唐顺之和周述学来说,历学研究不仅仅要解决“法”的问题,更重要的还需要解决“理”的问题。

3 对回回“历理”的探求

从北宋开始,不少关注天地人事之理探讨的儒家学者介入了历学讨论,从而导致了“历理”概念的流行[28]。在他们心目中,“历理”是历法的基础,是能够规定和指导历法研究的历学之理。但他们同时又认为,一般历法家总是会忽略这个问题,往往也就不懂“历理”。例如,邵雍(1011—1077)在《皇极经世》“观物外篇”中就讲过这样一段话:

今之学历者但知历法,不知历理。能布算者,洛下闳也。能推步者,甘公、石公也。洛下闳但知历法,扬雄知历法又知历理。”[29]

后来,杨时(1053—1135)又对邵雍这段话做了进一步演绎:

世之治历者守成法而已,非知历也。自漢迄今,历法之更不知其几,人未有不知历理而能创法也。[30]

但“历理”究竟是什么,邵雍自己并没有明确地论述。从他倾心河洛、象数之学研究,并把扬雄奉为知“历理”者的事实来看,他心目中的“历理”也许就是扬雄《太玄经》和他自己《皇极经世》中所阐述的那一套周易象数学的东西。但南宋张行成在为邵雍的这段话作注释时却指出:

“历理者,依天地日月变化自然之数之用以置法,如颛帝(6)应该指传说中的《颛顼历》。四分历以立体,《太初》八十一分(7)《太初历》把一日分为81分,相当于一个时间基准,其他各种周期的长度皆以此计算。以求闰是也。[31]

这段话则拉地近了“历理”与历法实践之间的关系。

到了元明时期,“历理”观念得到进一步流传,连一些历法家也开始谈论“历理”对历法的重要性,以至于《授时历》的成功都被解读为精通历法和算学的王恂(1235—1281)、郭守敬(1231—1316)等专家与精通“历理”的儒士许衡(1209—1281)相互配合的结果。所以,在关于王恂和《授时历》关系的元朝文献中,我们就可以读到这样的记载:

国朝承用金《大明历》,岁久寝疏,上常思厘正。公既以算术冠一时,故以委之。公奏:“必得明历理者乃可。”帝问其人,公以左丞相许衡对。[32]

与之相似的记载还有:

世祖皇帝将治历,颁正朔天下,知公妙算术,举以命之。公曰:“法可知也,非明历理不足与共事。”即请留许公于既退。[33]

这套说法在明朝仍在流传,如对天文和算学有所研究的杨廉(1452—1525)(8)杨廉,字方震,号月湖,丰城(今江西省丰城市),成化二十三年(1487)进士,官至礼部尚书。在儒学著作者外,著有《星略》《算学发明》《缀算举例》《医学举要》和《名医录》等天文、算学和医学著作。[34]就认为:

《授时历》乃许平仲(9)许衡,字仲平,号鲁斋。“平仲”是“仲平”之误。、郭守敬所造。知历数既精,明历理又精,恐古今之历未有过之者也。[35]

到了嘉靖二年(1523),钦天监监正华湘在请求改历的奏疏中也提到了对“历理”的需求:

伏乞勅该部延访四方之人,如能知历理之杨子云(10)杨雄,字子云。,如善立差法之邵雍,如静深智巧之许衡、郭守敬,令其参别同异,重建历元,详定岁差,以成一代之懿德可也。[36]

尽管文中把邵雍列为“善立差法”者有点问题,但把“能知历理之杨子云”排在第一位,可见作为钦天监监正,华湘也认同精通“历理”在历法改革中的重要性。

作为一位儒者出身的历学研究者,唐顺之十分重视“历理”的探究。但是,他也清楚,一些儒学者所谈的“历理”只不过是“儒者范围天地之虚谈”,太过脱离实际。对他来说,有关“七政盈缩迟疾之所以然”的“历理”虽然重要,但却不能脱离开“畴人布算积分之实用”,要同时了解“历数”([12],卷20,16a—18a)。而在他看来,“历数”又有“死数”与“活数”之分:

今历家相传之数,如《历经》、《立成》、《通轨》(11)即《授时历经》《授时历立成》和据此编定的《大统历法通轨》。云云者,郭氏之下乘也,死数也。弧矢圜术云云者,郭氏之上乘也,活数也。死数言语文字也,活数非言语文字也。得其活数,虽掀翻一部《历经》,不留一字,尽创新法,亦可以不失郭氏之意。得其死数,则挨墙傍壁,转身一步倒矣。……如步日躔中,盈初缩末限用立差三十一,平差二万四千六百,此死数也。又如,步月离中,用初末限度一十四度六十六分,此死数也。历家知据此死数布算而已。试求其所以为平差、立差之原,与十四度六十六分之数从恁处起,则知活数矣。([12],卷20,16a—18a)

也就是说,“死数”就是已经编制成文的历法和历表,而“活数”则是编制历法的数学方法。在唐顺之看来,一般的历法家只知前者而不知后者,而像僧一行这样二者皆精的人往往又“藏却金针,世徒传其鸳鸯谱耳”(也就是只公开结果而不公开方法)([12],卷20,16a—16b);所以,研究历学最好的途径是兼通“历理”与“历数”、“死数”与“活数”:

夫知历理又知历数,此吾之所以与儒生异也。知死数又知活数,此吾之所以与历官异也。([12],卷20,17a—17b)

按照唐顺之对历学问题的这些观点,由立成表和用法指南构成的《回回历法》无疑属于“死数”。而从他对这部历法的讨论来看,除了想吸收其中关于纬度和凌犯的算法外,他所关注的显然更多地是其“历理”。而周述学在“《神道大编历宗通议》题辞”中也明确提出,自己编纂《神道大编历宗通议》的目标同样也是要探讨“历理”问题,包括“西域之历”的“历理”,以达到“华夷之历理咸为之贯通”的目标([17],书前)。

在缺乏相关基础知识的情况下,唐顺之和周述学对《回回历法》“历理”的探索显然十分困难。在绝大多数情况下,他们只能参照中国历学中的相关知识,对《回回历法》的术文以及立成表进行一些综述和解释。由于中西历学中的许多基本概念都不相同,所以这种理解方式常常会导致望文生义、似是而非的结果。

例如,《回回历法》中“中心行度”这个概念所表示的太阳和五星的平黄经;对太阳来说,它指的是太阳相对于偏心圆中心运动过的黄经度数;而对月亮和五星来说,它则是指本轮中心相对于均轮中心运动过的黄经度数([4],页212)。但是,周述学却把这个概念理解成日、月、五星沿赤道的运动度数,并望文生义地解释道:

谓之中心行度,以赤道横络天腹,行于天之中心也。([17],卷13,2b)

再如,“最高”在《回回历法》中所指的是太阳和五星的远地点,而“最高行度”则是指它们离开远地点的黄经度数。在计算太阳和五星中心差的引数(也就是平太阳和五星本轮中心到它们远地点之间的黄经度数)时,往往要从它们的平黄经(平太阳和五星本轮中心到春分点之间的黄经度数)中减去“最高行度”。对此,唐顺之是这样理解的:

要求盈缩入历,何故必用减那最髙行度?此意只为岁差积久,年年欠了盈缩分(12)相当于中心差。,却将一个日中行度那一段去补那年年欠数,剰下的度分方为所求日行入历度分。([17],卷13,49a)

他把“最高行度”误解成由岁差造成的盈缩分损失,因此也就把减“最高行度”误解成对这种损失的补偿。而周述学对太阳的“最高行度”也同样做出了完全错误的解释:

其曰最高行者,西历日度起于午中,盖测于午中也。日之东升至于午中,其度最高,过午中则降而沉矣。是以日日午中所测太阳行度,为之最高行度矣。([17],卷13,3a—3b)

也就是把“最高行度”理解成了太阳每天正午时的行度,今天读来非常荒谬。

由于对基本概念的错误理解,周述学对《回回历法》与中国历法的比较也就常常显得似是而非。例如,在讨论《回回历法》水星和金星的计算过程时,他解释道:

其谓中心行度,即《授时》中心行度也。内减各星测定最高行度,余为小轮心度。其减各星最高行度,即《授时》用各星历应也。余为小轮心度,即《授时历》所求入历盈缩度分也。([17],卷13,15a—15b)

的确,按照托勒密行星运动模型,“小轮心度”是行星本轮中心到行星远地点之间的黄经度数,是计算行星中心差的自变量,与《授时历》中计算中心差(“盈缩度分”)时所用的自变量“入历”度分的作用非常相似;但是,“小轮心度”是从行星远地点起算,而“入历”则是冬至点起把周天均分成盈初、盈末、缩初、缩末四个象限来计算的,具体的天文学意义完全不同([37],页159—160)。由于不知道《回回历法》所用的行星运动模型,所以周述学对这样的差别显然是毫无所知的。

不过,唐顺之和周述学已经认识到,《回回历法》的算法后面应该存在某种几何模型,并提出了所谓“星道”的概念。根据《回回历法》中给出的五星纬度计算方法以及相关立成表数据的变化趋势,周述学在“五星纬度”一文对“星道”做了这样的概述:

五星本轮心度(13)即本轮中心行度,也就是本轮中心沿均轮的运动,也就是行星的平均运动。,即星道也。其自行度,即各星离太阳之黄道度也(14)唐顺之说“五星本轮心度,即星道也”,有一定的合理性;但说“其自行度,即各星离太阳之黄道度也”则是错误的。清初梅文鼎对这一错误理解进行了驳正,详见本文下一节的分析。。星道交于黄道,土、木、火三星则与金、水二星有异:土、木、火之星道约有定宫以为交,金、水星道则无定度而荡交矣。([17],卷13,20a—20b)

由此出发,周述学进一步讨论了五星纬度的变化规律与计算方法。

但是,这种“星道”究竟是什么样子,《回回历法》中没有任何明确交代,以至于唐顺之认为:

作历造月道而不造星道,盖未备事也。然星道以经度去日之远近为纬度距黄道之阔狭,况经度之自逆而顺,又成勾巳。是星道委曲万殊,所以不容易造也。([17],卷13,51b)

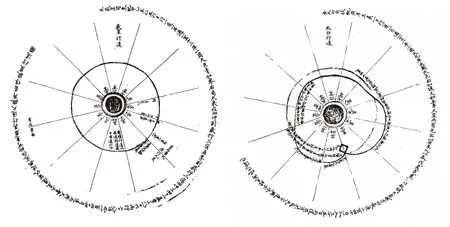

图1 黄道时《天文三十一全图》中的岁星(左)与太白(右)行道图

然而,周述学却希望能够解决这个问题。在认真“推究五纬细行”的基础上,他最终画出“星道五图”,将它们“合编为《天文图学》一卷”,并在“《天文图学》序”中将这描写为一项“创千载之绝学,开万古之群蒙”([15],卷1,1a—1b)的重要的发明。可惜,这部著作也早已佚失。不过,在完成于明天启年间的《天官图》的钞本[38]以及完成于崇祯十一年的《天文三十一图》的抄本[39]中,我们可以找到五幅基本相同的五星“行道”图(图1),其结构与周述学所描述的“星道”走向基本一致,很可能受到过周氏的影响。很容易看出,这种“星道”图与作为《回回历法》五星理论基础的本轮-均轮模型是完全不同的。

4 科学理解的达成

崇祯二年(1629),明朝政府启动历法改革,聘用在华耶稣会天文学家入局工作,采纳欧洲天文学知识,最终编成《崇祯历书》。全书以第谷(Tycho Brahe,1546—1601)的天文学理论为纲,同时也全面介绍了自托勒密(Claudius Ptolemy,约90—168)以来欧洲数学天文学的主要内容以及相关的几何学与三角学知识,尤其是包含有“法原部”,专门介绍了基本的天文学理论,其中包括日月五星运动模型,以及构建这些模型的基本方法[8]。这些知识既是《崇祯历书》的理论基础,也是第一次为中国学者理解《回回历法》提供了充足的知识储备。更加重要的是,在讨论天体运动及其模型的建立时,书中还常常提到《回回历法》,如在论及月亮“小轮”(本轮)时提到“《回回历》已著小轮之目,因仍用之”([8],页476)等等,从而明确地将欧洲天文学与《回回历法》联系起来。

清朝建立之后,《崇祯历书》被改编为《西洋新法历书》,成为官方历法系统,钦天监里的回回科随之被裁撤。不过,在钦天监以外,民间对这部历法的兴趣并没有随之消退。历法家薛凤祚(1599—1656)(15)薛凤祚,字仪甫,号寄斋,山东益都(近山东省淄博市境内)人。曾把其编入《历学会通》的“考验部”[40],并在前面的“回回历叙”中指出“西域历在西洋之前,亦犹《授时》之有《纪元》《开禧》等历也”([40],书前),明确了回回历法与欧洲(“西洋”)历学之间的关系。黄百家(1643—1709)(16)黄百家,字主一,号不失,别号黄竹农家,浙江余姚人。康熙二十六年(1687)开始参与明史编纂,是《明史·历志》的重要作者之一。也对《回回历法》进行了整理与研究[41,42],并将之收入自己编纂的《明史·历志》稿中,其中明确提到了“西洋新法,其初与《回回历》同传于厄日多国多禄某(17)“多禄某”即古希腊天文学托勒密,“厄日多”则是埃及(Egypt)的音译。”的事实[43]。

在所有这些新知识的基础上,这一时期的另一位历算大家梅文鼎(1633—1721)对《回回历法》进行了更加系统和深入的分析和讨论[44]。其《历学疑问》中大部分内容却都是关于西方历法的,包括对《回回历法》的讨论。由于有了更好的知识条件,梅文鼎对《回回历法》的认识和理解要比唐顺之和周述学等人的理解清晰和正确得多。

首先,梅文鼎清楚地认识到,《回回历法》与耶稣会士传来的欧洲历学知识具有同源性。在列举了二者的许多相同点后,他得出结论:

《回回历》与欧罗巴(即西洋)历同源异派,而疏密殊。……故愚尝谓西历之于回回,犹《授时》之于《纪元》《统天》,其踈密固较然也……其法之善者种种与西法同,今用西法即用回回矣,岂有所取舍于其间哉!按:回回古称西域,自明郑和奉使入洋,以其非一国,概称之曰西洋。……今历书题曰西洋新法,盖回回历即西洋旧法耳。[45]

其次,基于上述认识,梅文鼎根据《西洋新法历书》中的行星运动模型探讨《回回历法》的理论基础。如在讨论托勒密的本轮-均轮模型(梅文鼎称本轮为“小轮”,称均轮为“本天”和“大轮”)时提到“《回回历》以七政平行为中心行度,益谓此也”([45],卷3,6a),在讨论偏心圆(梅文鼎称之为“不同心天”“不同心轮”或者“不同心圈”)能够反映日月五星距离的变化时提到“其一为高卑之距,即《回回历》影径诸差是也”([45],卷3,8b),等等。

第三,根据对《回回历法》行星运动模型的理解,梅文鼎发现和纠正了唐顺之和周述学所犯的错误。例如,针对前文提到的唐顺之和周述学对于“最高行度”的错误理解,他就毫不隐晦地指出:

荆川亦不知最髙为何物,(唐荆川曰:“要求盈缩,何故减那最髙行度?只为岁差积久,年年欠下盈缩分数,以此补之”云云,是未明厥故也)。若云渊,则直以每日日中之晷景当最髙,尤为臆说矣。([45],卷1,15b—16a)

另外,在“五星纬度”一文中,周述学还说“五星……其自行度,即各星离太阳之黄道度也”([17],卷13,20a—20b),把《回回历法》中的行星“自行度”解释为行星离太阳的黄道度数。这一解释在当时得到其他一些历法家的接受(18)《回回历法》中的这个概念确实有点难以理解,以至于有现代研究者都认为“自行度一词在计算太阳经度时是指太阳距太阳远地点的平黄经差,但在行星运动中却表示行星距太阳的平黄经差”([4],页210)。,但是梅文鼎却发现了这种理解的错误,并在《历学疑问》中的“论回回历五星自行度”“论回回历五星自行度二”和“论回回历五星自行度三”中专门进行了讨论。

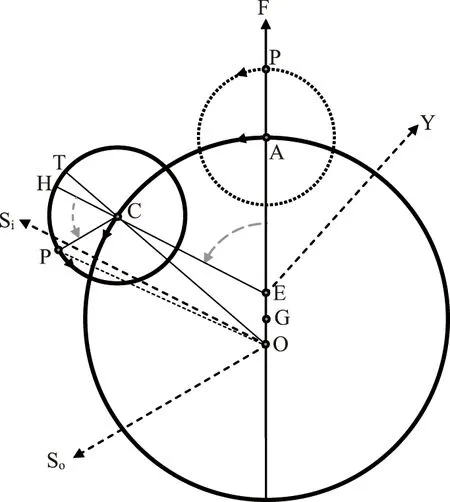

《回回历法》中的五星经度算法和相关的历表是以托勒密的行星运动模型为基础的,其原理大体可表示如图2([46],页199—200)。其中大圆为均轮,中心在G;小圆为本轮,中心在C;O为观测者(地球),E为均分点(equant point),GE=GO; F为行星远地点方向,即《回回历法》中所说的“最高行”;H为小轮上的远地顶点,P为行星;So是外行星运动模型中的平太阳方向,Si则是内行星模型中的平太阳方向;EΥ为春分点方向,永远固定。本轮中心C沿均轮运动,其角速度相对于均分点E均匀变化,运动周期为行星的近点运动周期。P沿本轮运动,其角速度相对于本轮中心C均匀变化,运动周期为行星与太阳的会合周期。对于外行星,PB连线始终与平太阳所在的方向OSo保持平行。而对内行星来说,均分点与本轮中心的连线EC则永远与平太阳所在的方向OSi保持平行。《回回历法》中所说的“自行度”是行星在本轮上的运动,也就是∠PCH;“小轮心度”是本轮中心C到远地点的角距离,也就是∠AOC;“本轮中心行度”则是本轮中心C到春分点Υ的角距离,也就是∠CEΥ。

图2 托勒密行星运动模型示意图

梅文鼎正确地指出,“自行度”虽然是由行星到太阳的距离决定的,但并不是行星距离太阳的度数(“自行度生于距日远近,然非距日之度”),原因是:行星的运动速度与方向时刻都在变化,所以它到平太阳的黄道角距离(图2中的∠POSo和∠POSi)不可能均匀变化(“星在黄道,有顺有逆,有疾有迟,其距太阳无一平行”);但是,自行度的值却永远是均匀变化的,因为它对应的是行星相对于太阳的会合运动(“合伏之行”),而不是它们的“距日之度”。接着,他用本轮-均轮的模型对此作了进一步说明:《回回历法》中用一个本轮(“小轮”)来描述行星相对于太阳的会合运动,本轮的中心沿着均轮(梅文鼎此处将等同于均轮“黄道”)运动,而行星本身并不是沿着均轮运动的;在合伏前后(也就是图2中行星经过远地点之前和之后的一段时间),行星沿本轮的上半周运动,方向与本轮中心运动方向一致,所以可以看到它在恒星背景上向东运动,速度较快;而在与平太阳相距180°(“冲日”)前后,行星则沿本轮下半周运动,方向与本轮中心运动方向相反,因此在恒星背景上出现迟留甚至向西退行的现象;用360°除以行星的会合周期,得数就是行星平均每天在本轮上运动的度数(“轮周每日星行之平度”),这就是“自行度”的来历(“是之谓自行度也”)。

梅文鼎的这些分析全部符合托勒密模型的实际情况,说明他对《回回历法》理论基础的理解确实已经达到很高的水平。

5 文化臆想的形成与发展

从明末到清初,随着历法中西之辩的发展,“西学中源”的论调盛行一时。持此论调的人认为,西方天文学等科学原本起源于上古中国,在传到西方后得到重视和进一步发展,最终逐渐超越了中国本土的水平,并被传回到中国。

一般认为,这种论调是由清初的一些明遗民始作其俑,经康熙皇帝提倡,再由梅文鼎阐扬,最终成为一套学说大行其道[47—58]。不过,刘钝已经注意到,梅文鼎对“西学中源”历史图景的构建与唐顺之《稗编》关于《回回历法》起源的以下论述有关[59]:

汉《律历志》曰:“三代既没,五伯之末,史官丧纪,畴人子弟分散,或在夷狄。”夷狄之有历,亦自中国而流者也。然东夷、北狄、南蛮皆不闻有历,而西域独有之。盖西域诸国当昆仑之阳,于诸夷中为得风气之正,故多异人。若天竺梵学、婆罗门伎术,皆西域出也,自隋唐以来已见于中国。今世所谓《回回历》者,相传为西域马可之地,年号阿剌必时,异人马哈麻之所作也。……元之季世,其历始东。逮我高皇帝之造大统历也,得西人之精乎历者。于是命钦天监以其历与中国历相参推步,迄今用之。([13],卷54,22a—23a)

不过,根据唐顺之自己的标注,这段话录并非他自己所作。按照《稗编》的万历刻本,该段是转自“《余东绪录》”,而《文渊阁四库全书》本所注则变成了“《余冬序录》”[60]。《余东绪录》史书无考,而《余冬序录》则有嘉靖七年(1528)刻本[61],其作者为何孟春(1474—1536)(19)何孟春,字子元,号燕泉,郴州(经湖南彬州市)人,弘治六年(1493)进士,官至吏部尚书。。朱荃宰(20)朱荃宰,字咸一,黄州人,崇祯十二年(1639)辟举,授武康知县。在天启六年(1626)序刻的《文通》中转录上述文字时,也是以“何燕泉曰”开始的[62]。但是,对《余冬序录》现存的嘉靖刻本进行通检,却没有发现任何有关《回回历法》的文字。而在对《回回历法》早期历史的研究中,石云里则把这段文字的源头追溯到了宣德年间的名臣徐有贞(1407—1472)那里[5]。

徐有贞,字玉元,江苏吴县(今江苏省吴县)人,宣德八年(1433)进士,官至华盖殿大学士、兵部尚书,封爵武功伯,是当时一位影响力极高的政治家[63,64],与当时在钦天监担任夏官正的刘信(21)刘信,字中孚,安福县人,精通天文学,承德郎及钦天监夏官正,正统十四年随车驾北行,死于土木堡事件中。是朋友。刘信精通《回回历法》,著有《西域历法通径》一书,并请徐有贞为之作序。在这篇“西域历书序”[65]的一开始,徐氏首先对《回回历法》的起源进行了一番追溯,其文字与上述唐顺之所录文字之间基本上没有差别,只不过其中“夷狄之有历,亦自中国而流者也。然东夷、北狄、南蛮皆不闻有历,而西域独有之”这两句,徐氏的原话是:“异域之有历亦自中国而流者与?然东北南三域皆不闻有历,而西域独有之,何也?”可见,在后续版本中,徐氏原来所带的一点点假设性口气已经荡然无存了。

中国自身有着强大的知识与文化传统,因此在接受外来知识与文化时总是会需要一些“药引”或者“佐料”,就像当初接受佛教时会出现“老子化胡”的故事一样[59],引进回回历法并将其纳入官方历法系统只不过是其中的又一个例子。所以,出现徐有贞所说的这个故事并不奇怪。

徐有贞所讲的这个故事不久就几乎原封不动地出现在了黄瑜(1425—1495后)《双槐岁钞》的“西域历书”条中,只不过文字上已经完全变成了唐顺之所转录的那个样子。并且,这篇“西域历书”条在上述故事之后又多出了一段新的考证:

今按岁之为义,于文从步从戌(22)岁的繁体字为“歲”。,推步从戌起也。白羊宫于辰在戌,岂推步自戌时见星为始故与?《御制文集》有“授翰林编修马沙亦黑马哈麻敕文”,谓“大将入胡都,得秘藏之书数十百册,乃乾方先圣之书,我中国无解其文者。闻尔道学本宗,深通其理,命译之。今数月,测天之道甚是精详”。时洪武壬戌十二月也。二人在翰林凡十余年,岂所译者即此历书与?当竢知者考诸。[66]

黄瑜,字廷美,自号双槐老人,广东香山(今广东中山、珠海、广州、佛山以及澳门特别行政区)人,景泰七年(1456)举人[67],成化五年(1469)以举人授长乐知县[68]。其《双槐岁钞》自序于弘治八年(1495),落款自称“七十迂叟”。作为一位远离政治中心的低级官员,他著作中出现了“西域历书”这一条目,表明这个问题在当时可能还是颇受关注的。

黄氏“西域历书”条在后来变成了一个“标准版本”,相继出现在唐顺之《稗编》、朱荃宰《文通》“历”以及孙承泽(23)孙承泽,字耳北,号北海,山东益都(今淄博市境内)人,崇祯四年(1631)进士,官至刑科给事中。清顺治元年(1644)受起用,官至吏部右侍郎。(1593—1676)《春明梦余录》“回回历”等明朝文献中,基本上一字未改。稍有不同的是,唐顺之所转文字的后面紧接着还有一段出自《新唐书》“历志”的《九执历》介绍:

唐志(24)即《新唐书·历志》。:“《九执历》者,出于西域,开元六年诏太史监瞿昙悉达译之。断取近距,以开元二年二月朔为历首。……陈玄景等持以惑当时,谓一行写其术未尽,妄矣。”([13],卷54,23b—24a)

尽管关于回回历法的故事中从一开始就已经提到“天竺梵学、婆罗门伎术,皆西域出”,但是这一段文字则更加明确地把这个故事同《九执历》联系到了一起。

到了清初,当梅文鼎尝试为“西学中源”说建构出一幅历史图景时,上述这个故事成了他能找到的最好的一个蓝本,并加以改造。首先,他由此提出了一个关于“西历”或者“西法”“进化”的关系链条:

西法亦由积候而渐至精密耳。隋以前西历未入中国,其见于史者在唐为《九执历》,在元为《万年历》,在明为《回回历》,在本朝为西洋历新法。然《九执历》课既疏远,《万年历》用亦不久,《回回历》明用之三百年后亦渐疏。欧罗巴最后出,而称最精。岂非后胜于前之明验欤?([27],卷1,18b—19b)

其次,他还需要在中国古代找到一个西法的知识源头。对此,他在综合明末清初学者还有康熙皇帝观点的基础上大加发挥,认为这个源头就是《周髀算经》,因为在他看来其中已经含有地圆说、寒暑五带说、三角八线说、浑盖通宪说等欧洲天文学说的雏形,并且“《周髀》所传之说必在唐虞以前”,年代久远[54,69]。

以上述故事为基础,梅文鼎就开始对明朝的“西学中源”故事进行“扩写”了。他把明朝故事中的“汉《律历志》曰”改成了出典更早的“太史公言”(25)司马迁在《史记》“历书”的一开始也讲了《汉书》“律历志”中的那个故事:“幽厉之后,周室微,陪臣执政。史不记时,君不告朔。故畴人子弟分散,或在诸夏。或在夷狄。”,又把“中学西传”的可能时间上推到了《尧典》的故事上,并就此作了一番绘声绘色的演义:

太史公言:幽、厉之时,畴人弟子分散,或在诸夏,或在四裔。盖避乱逃咎,不惮远涉殊方,固有挟其书器而长征者矣。然远国之能言历术者多在西域,则亦有故。《尧典》言“乃命羲和,钦若昊天,历象日月星辰,敬授人时”,此天子日官在都城者,盖其伯也。又命其仲叔分宅四方,以测二分二至之日景,即测里差之法也。羲仲宅嵎夷曰旸谷,即今登莱海隅之地。羲叔宅南交,则交趾国也。此东南二处皆滨大海,故以为限。又和叔宅朔方,曰幽都,今口外朔方也。地极冷,冬至于此测日短之景,不可更北,故即以为限。独和仲宅西,曰昧谷,但言西而不限以地者,其地既无大海之阻,又自东而西气候略同内地,无极北严凝之畏。当是时唐虞之声敬四讫,和仲既奉帝命测验,可以西则更西。远人慕德景从,或有得其一言之指授,一事之留传,亦即有以开其知觉之路,而彼中颖出之人,从而拟议之,以诚其变化,固宜有之。考史志,唐开元中有《九执历》,元世祖时有扎马鲁丁测器,有西域《万年历》,明洪武初有马沙亦黑、马哈麻译《回回历》,皆西国人也。而东南北诸国无闻焉。可以想见其涯矣。([69],卷1,3a—4b)

鉴于印度、阿拉伯和欧洲历学的传入分别与佛教、伊斯兰教和天主教的传入相同步,梅文鼎还“顺手”把宗教变成了这个“扩写版”故事中的情节,使它们与历学一起最终统归于中国上古的《周髀》之学:

至此,最初那个关于西域历法源自中国的故事终于发展成为一幅完整的“西学中源”的历史画面,并在主流的中国知识界得到广泛流传。

6 结语

从实际功能上来讲,中国古代历学与起源于古希腊的西方古代数理天文学具有极大的相似性。但是,从知识知识结构上来说,二者之间却存在巨大差别。西方数理天文学是一个既有理论又有应用、应用与理论密切结合的系统。其中的理论主要讨论日月五星运动模型以及利用观测数据构建这些几何模型的方法,而应用则是利用模型和历表开展实际天象计算的算法。与之相比,中国古代的历学著作则往往是以应用为中心,主要只讲实际的天象算法,很少涉及相关理论的探讨。尽管唐代的《大衍历议》与元代的《授时历议》和《授时历草》算是一些例外,但其理论性与托勒密《至大论》这样的西方天文学著作相比还是相差甚远。

在十六世纪之前,中国出现过两次对西方天文学的引进,即隋唐时期对印度天文学和元明时期对阿拉伯天文学的引入。但这些引进的重点都毫无例外地集中在中国历学所关注的实际天象的算法方面,对相关理论则基本未有涉及。唐代翻译的印度历法《九执历》[70]是如此,明初翻译的《回回历法》更加如此。当然,除了缺乏理论探讨的传统外,在自身历学传统足够强大的情况下,古代统治者和历法家们大约也没有太大的动力去深究这些外来历法系统背后的理论性内容。

这种不对称的知识引进确实不利于中国历法家对这些外来知识的消化与吸收,更难指望他们对外来知识进行修正和发展。例如,唐代僧一行虽然在《大衍历》中参考了一些印度历法内容,但在开元二十一年(733)却出现了印度裔历法家瞿昙譔与陈玄景联名上书皇帝,指责“《大衍历》写《九执历》,其数未尽,太子右司御率南宫说亦非之”([71],页587)的公案。这段公案的掀起固然有其特殊原因和目的[72],但在不了解这些外来历法理论基础的情况下,中国历法家的借鉴大概也只能止步于“其数未尽”的状态。再如,明正德十三年(1518)钦天监漏刻博士朱裕上疏请求对《大统历》和《回回历》进行修改,礼部详议后的结论是:“星历之学,必得明天人之理如郭守敬、许衡之流,斯可以任考验之责。今裕及钦天监官历法未必皆精,难遽委以是任。”([19],卷97,18b)这一结论虽然难免保守之嫌,但应该也点出了当时钦天监官的实际水平。如朱裕的奏疏中居然还建议“可准回回科推验西域《九执历法》”([19],卷97,18a),竟然将《九执历》与《回回历法》混为一谈,至少说明他对《回回历法》所知确实有限。

在钦天监外,这知识不对称所造成的后果甚至更加严重。尤其在一些中国历法家有了“历理”的观念,像唐顺之、周述学等人那样想了解这些外来历法的“历理”的时候,问题就更加暴露无遗。尽管他们二人非常努力,开展了大量的工作,但最终还是因基础知识的缺乏产生了许多错误的理解,他们所试图构建的行星运动几何模型更给人以“画虎不成反类犬”的感觉。而对陈壤、袁黄这种试图融合中西的历法家来说,面对《回回历法》中的这堆“死数”,他们也只能做出一些生搬硬套的事情。

对于历史上本土与外来历法中所存在的重法轻理的问题及其危害,接受过西方科学熏陶、并主持崇祯改历的徐光启有着十分清楚的认识。在规划《崇祯历书》的内容时,徐光启之所以强调要设立专论基本天文与数学理论的“法原”部,以达到既能言其当然之法,又能言其所以然之理的目的,应该就是吸取了这样的前车之鉴。《崇祯历书》这部分内容的列入的确是中国历法史上的一大创举,不仅为中国人学习和吸收书中的天文学知识提供了必要基础,也最终帮助梅文鼎等清代历学家解开了《回回历法》在基础理论上的谜团。

如果说基础理论知识的缺乏会阻碍中国历法家对外来历法的理解与吸收,那么相关历史和文化背景知识的缺乏则会导致更加微妙的后果。由于这种知识的缺乏,明朝很早就出现了印度历法和回回历法都是传自中国的臆想。还是因为这种知识的缺乏,明末欧洲数理天文学知识系统传入之后,这个简单臆想在清初居然发展成了“西学中源”的一整套“学说”。不过,这还不是这个故事中最微妙的地方。更加最微妙的是,在黄百家已经在《明史历志》稿中明确指出“西洋新法,其初与回回历同传于厄日多国多禄某”之后,梅文鼎仍然会任自己的文化臆想膨胀下去。

梅文鼎是《明史·历志》的重要参编者,肯定看到过黄百家的这些文字,也应该是因此而得出了“《回回历》与欧罗巴历同源异派”的结论。但在康熙四十四年(1705)受到皇帝运河召见的荣恩,并在次年读到“《御制推三角形论》言‘西学实源中法’”的观点之后,他的态度出现了微妙的变化,不仅赋诗“论成《三角》典谟垂,今古中西皆一贯”,发出“大哉王言!著撰家皆所未及”的欢呼([73],页325—326),并且还在《历学疑问补》中系统推出了自己关于“西学中源”的一整套歪理邪说[54]。

这件事不仅体现了科学与政治挂钩后所发生的微妙化学反应,还体现了古代科学传播中文化议题的微妙——科学基础的问题最终都可以凭借相关知识的传入得到解决,因为这类知识的对错终究可以凭借逻辑和实证作出判断;而与科学相关的历史与文化问题常常不是单靠知识的传入就能解决的,因为在古代信息不便的情况下,这类知识的征信没那么容易,再加上文化心理的催化作用,这就给臆想者们留下了充足的作业空间。