甘蔗实生苗新型培育方法

莫周美,秦昌鲜,施泽升,唐利球

(广西南亚热带农业科学研究所,广西龙州532415)

0 引言

甘蔗育种是蔗糖生产的核心技术,甘蔗实生苗培育是甘蔗育种的前期重要的基础性工作。甘蔗杂交种子小,长约1.5 mm,重约0.1 mg,内含养分少,系颖果,不耐储藏,3个月后无发芽率,一般有5%~15%种子结实,结实种子有40%~70%的发芽率[1]。培养基质的成分和配比是基质育苗成功的关键[2-3]。甘蔗实生苗较弱,需要创造良好的培育条件,才能保证其有较高的萌芽率以及成活率[4]。培育过程技术性较强,培育不好可能导致全部死亡,目前各育苗单位常用的育苗方法多是在塑料大棚内用育苗箱培育,该方法需要大量人力物力且甘蔗幼苗素质受外界环境和人为因素影响大,易造成生长不均衡等,实生苗培育的好坏与快慢,直接关系到育种计划的实施效果。每年3—4月甘蔗实生苗培育时刚好碰上农忙时间,用工问题严峻,建造塑料大棚、播种箱装箱清箱及早晚淋水管理等需要大量劳动力,用工短缺将无法保证育苗工作顺利进行。南方早春气温高、多雨,利用有利自然条件培育甘蔗实生苗既节省了人力物力又能提高幼苗质量。因此,研究新型培育方法。探索摒弃塑料大棚和育苗箱、改变给水方式在甘蔗实生苗培育中的可行性,对甘蔗实生苗培育工作顺利进行和提高育苗质量有重要意义。

刘家勇等[5]比较了腐熟甘蔗滤泥与腐熟厩肥作为甘蔗实生苗育苗基质,效果无明显差异;贤武等[6]认为泥∶蔗渣=1∶2的基质有利于达到培育壮苗的目的;桃联安等[7]研究表明拌土、泥土、蒸土和炒土处理表明,萌芽率从高到低依次为蒸土>泥土>炒土>拌土。实生苗培育技术不断创新,从玻璃温室到塑料大棚,从单一基质到各种不同基质混合配比,常见报道多是运用育苗箱进行培育;谭显平等[8]培养甘蔗实生苗虽在苗床上培育,但仍是在塑料大棚内且幼苗不进行假植,通过育苗床加盖小拱棚、改变淋水管理方式等研究少见报道。

本文在当地气候条件开展试验,旨在减少育苗成本,提高甘蔗种子萌发率,培育茁壮实生苗,同时摸索出一套适于广西龙州县甘蔗种子播种的高效操作方法,促进广西南亚热带农业科学研究所甘蔗新品种选育。

1 材料与方法

1.1 试验材料

本试验于2017年4月在广西龙州县广西南亚热带农业科学研究所进行。2016年向海南育种场定制的杂交花穗4个:科5&CO1001(组合23)、粤糖03-393&CP67-412(组合 24)、粤糖00-236& 崖城05-164(组合 27)、粤糖 03-393&CP67-412(组合 29),发芽率分别为:405 苗/g、165 苗/g、140 苗/g、255 苗/g。

1.2 方法

1.2.1 试验设计

试验组:育苗床+塘泥(含水率约90%的淤泥状基质)+沙土+种子+沙土;对照组:育苗框+干塘泥+沙土+种子+沙土。

1.2.2 播种

2017年4月2日播种,根据种子发芽率制定播种面积,300苗/m2,每个花穗播种0.5 g,3次重复,播种后撒上一层表土和沙子的混合土,以完全覆盖种子为宜;

1.2.3 温度比较

试验组:小拱棚;对照组:塑料大棚。龙州地区2017年3月下旬至4月上旬平均气温为21.0~23.3℃,白天棚内温度可达30℃左右,不用额外加温;2017年3—4月降雨总量约145 mm。

1.2.4 管理

试验组:白天打开棚两端的薄膜通风3 h,待甘蔗种子长出3~5片叶子后,掀开小拱棚,减掉病苗,整个育苗期及时查看苗床湿润情况,然后根据需要通过苗床两侧的水沟进行灌溉和排水,保持畦面湿润即可;对照组:塑料大棚内,白天打开棚两端通风,待甘蔗种子长出3~5片叶子后,减掉病苗,每天早晚淋水。

两种方法根据实际情况同时施肥,仔细观察,及时防虫杀虫。

1.2.5 试验调查

种子萌芽率:在播种后10 d左右调查实生苗出苗情况;在播种后1个月左右每个重复随机抽取20株调查苗高、茎径、鲜根重。调查数据用SPSS软件分析处理。

2 结果与分析

2.1 甘蔗种子发芽情况

播种后第10天对试验组和对照组的发芽情况进行调查,组合23试验组发芽率为63.86%,对照为48.72%,发芽情况均较差,远低于种子场提供的试验数据,其他3个组合各试验组发芽率接近种子场提供的试验数据,即发芽率均在90%以上,其对照组发芽率分别为71.11%、71.43%和67.47%,比对照提高18.57~22.53个百分点;两组间的发芽情况对比方差分析结果详见表1,两组间发芽情况差异较大,组合24和组合29达显著水平,组合23发芽情况达极显著水平。由此可见试验组培育方法对甘蔗种子发芽有显著促进作用,泥性基质更适合甘蔗种子发芽。

表1 甘蔗种子发芽差异情况Table 1 Differences in the germination of sugarcane seeds

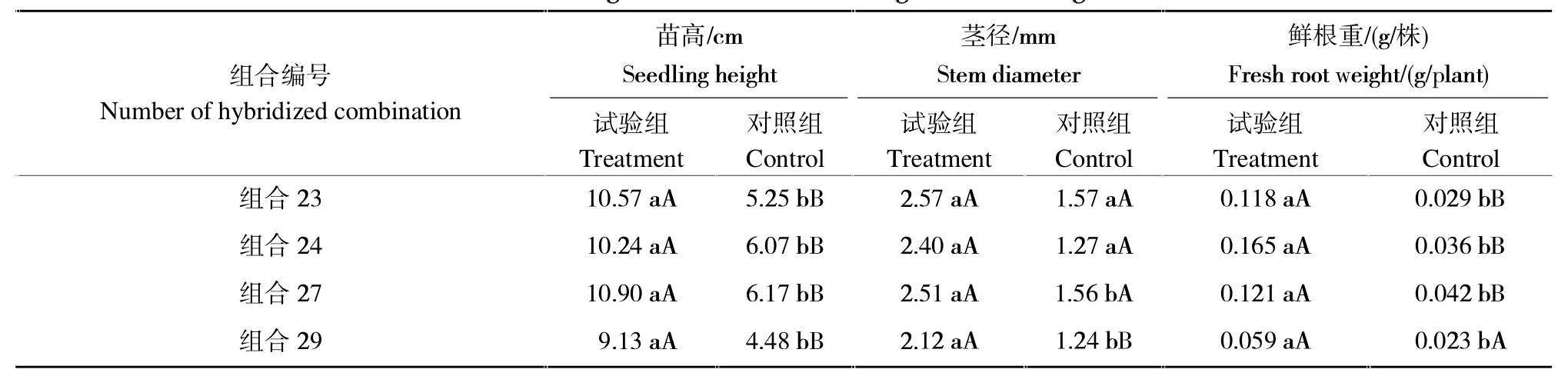

表2 甘蔗实生苗农艺性状Table 2 Agronomic characters of sugarcane seedlings

2.2 不同培育方法对甘蔗实生苗幼苗的影响

2.2.1 对实生苗苗高的影响

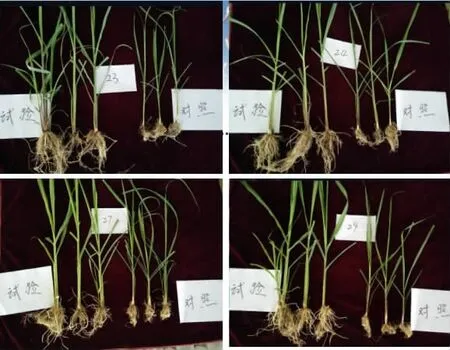

从表2可看出,试验组和对照组间幼苗苗高有极显著差异,试验组组合23、组合24和组合27平均苗高都达10 cm以上,而其对照组苗高分别为5.25 cm、6.07 cm和6.17 cm;组合29中试验组平均苗高为9.13 cm,而其对照组苗高仅4.48 cm,试验组平均株高比对照高4.72 cm,从图1可以看出株高对比明显。说明新方法适合甘蔗实生苗幼苗生长,能使幼苗充分表现株高这一农艺性状,有利于幼苗提前进入假植期,缩短育苗时间。

图1 幼苗生长情况对照图Fig.1 Comparisons of seedlings growth

2.2.2 对实生苗茎粗的影响

由表2可以见,试验组组合23到组合29的平均茎粗为2.57 mm、2.40 mm、2.51 mm和2.12 mm,而其对照组的平均茎径分别为1.57 mm、1.27 mm、1.56 mm和1.24 mm,试验组平均茎粗比对照粗0.99 cm,经方差分析结果显示,组合27茎径达显著差异,组合29达极显著差异。说明试验组能促进幼苗粗壮生长,使幼苗充分体现茎粗这一农艺性状,粗壮幼苗可提高假植成活率,减少育苗投入。

2.2.3 对幼苗根系的影响

由表2可见,试验组组合23到组合29的平均单株鲜根重分别为0.118 g、0.165 g、0.121 g和0.059 g,而对照组的平均单株鲜根重分别为0.029 g、0.036 g、0.042 g和0.023 g,试验组平均单株鲜根重比对照增加0.083 g,经方差分析结果显示,组合29单株鲜根重差异达显著水平,其他组合差异均达极显著水平。前人研究表明单株鲜根重增加,根条数多且长,活力也增加,有利于吸收营养,从而促进甘蔗早生快发[9]。试验组甘蔗实生苗幼苗根系发达(详见图1),可促进甘蔗幼苗生长,提高幼苗假植成活率。

3 结论与讨论

本试验用淤泥状塘泥代替干塘泥、用小拱棚代替塑料大棚的育苗方法,制造的育苗环境符合符菊芬等[10-13]研究表明的甘蔗种子萌发最佳温度25~30℃,符合桃联安等[7]研究表明甘蔗种子发芽的相对湿度85%~90%为宜,土壤保持湿润而不积水的条件,试验结果表明除了组合23,其他3组的发芽率均接近种子场提供的试验数据,即发芽率均在90%以上,这说明试验组的培育方法更能促进甘蔗种子发芽。而组合23实际发芽率与种子场试验发芽率差异较大,可能与贮存方法不当和邮寄时间等因素有关。试验组发芽率比对照组发芽率高,可能与种子播种时淋水性质有关,试验组因为是淤泥性基质,含水量大,直接渗透沙土层给种子提供水分,所以下种时不需淋水,甘蔗种子直接粘附在基质上;而对照组下种后要大量淋水把基质淋透,又因甘蔗种子轻,容易被水冲刷流失或深埋进土里或裸露土外,这些均影响种子发芽率。

齐红岩等[14]研究表明株高、茎粗是反映植株长势的重要指标,根系是植物吸收水分和养分的主要器官,也是水分和养分在植物体内运输的重要通道[15];李奇伟[9]研究表明鲜根重增加,根条数多且长,活力也增加,有利于吸收营养,从而促进甘蔗早生快发。试验组培育出的甘蔗实生苗幼苗株高、茎粗和鲜根重等农艺性状明显优于对照组,说明甘蔗实生苗幼苗长势良好,可提前进入假植期并提高假植成活率,缩短育苗时间,减少育苗成本。试验组培育出的甘蔗实生苗发芽率高、幼苗株高、茎粗及鲜根重等农艺性状明显优于对照组,这可能与苗床基质厚度、给水方式及出苗整齐后全光照等培育方式有关,需要进一步试验对比。

试验组的培育方法无需建造塑料大棚、购买播种箱、装箱清箱及早晚淋水管理等,能够节省大量物资和劳动力成本,而且甘蔗种子发芽率高,培育出的甘蔗实生苗具有优良的株高、茎粗及鲜根重等农艺性状,所以该法是一种简便易行、投入较少的实生苗培育方法。

——以新源县为例