论紫砂壶“鸣远四方”的君子之风

张永星

江苏宜兴 宜兴 214221

“人间珠玉安足取,岂如阳羡溪头一丸土”,紫砂壶产于宜兴阳羡,因其独特的材质和精彩纷呈的造型而著称,有“人间珠玉”之称,它从传统实用器发展为实用观赏价值兼备的艺术品,汲取优秀传统文化的精髓,融合了多种文化艺术形式,发展至当代已成为一种独一无二的文化。中华文化博大精深、历史悠久,在社会快速发展、中外文化相互碰撞的今天,对传统文化的传承已是当务之急,毕竟文化体现了一个国家的软实力,是民族自信的象征,紫砂壶经过几百年的发展,与中国传统文化相辅相成,古色古香、质朴简约,给人以返璞归真之感,是中华文化传承和发扬的深厚载体。

“方匪一式,圆不一相”,宜兴紫砂壶充分利用紫砂的可塑性,在艺人的智慧和创新下形成了精彩纷呈的造型艺术体系,可谓造型艺术的宝库。然而,事物的发展是有规律的,无论多么五花八门的造型,都离不开“方圆”二字。“方”与“圆”是生活中最常见的两种图形,随处可见。但在中国古代,“方”与“圆”绝不是简单的几何图形,其中蕴含着的不仅有中国传统文化,同时也蕴藏着古人对理想人格的期望。方圆思想起源于中国古代的“天圆地方”学说,蕴含着人类对世界最初的认识,进而影响了人们对世间万物的认识,方圆思想被应用于建筑物、生活器皿等造型上,广泛融于人们生活。孟子曾说,不以规矩不能成方圆,这是中国传统观念中对君子的基本要求。紫砂壶中有这样一款器型,将方圆并济的君子之风展现得淋漓尽致,此壶便是“鸣远四方”。

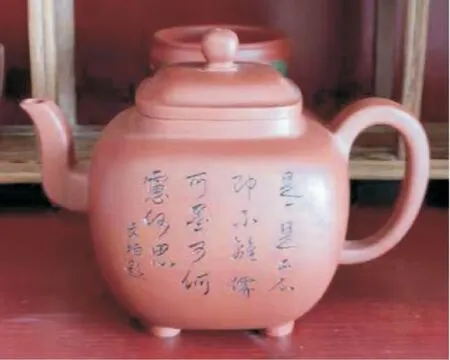

紫砂壶“鸣远四方”最初由清代陈鸣远所制,作品以方圆并济而知名,四方隐于浑圆中,将刚正挺直的直线寓于婉转怀柔的曲线之中,契合中国人的审美和思想,一经面世便受到人们的喜爱和模仿,经历时间的考验代代流传,成为一款经典器型。陈鸣远技艺精湛、雕镂兼长,是紫砂史上技艺最为全面而精熟的大师,“鸣远四方壶”是其所创的一款极具明式风格的光素方器。紫砂光素器由简单的几何形体构成,离不开线条的表现。线是视觉构成的要素之一,明确存在于造型形体表面的转折处、边缘处。在紫砂光素方器、圆器或方圆器的形态审美中,作用于人的视觉感官所形成的印象尤其鲜明。但凡优秀作品一定有优美的线条组合存在,并随着线条的运行产生节奏,孕育出浓郁的韵律美感。此作仿传统器型“鸣远四方壶”(见图1),在传统器型的基础上做了几分改动,融入了个人的审美和思想,纵观整壶,此壶呈四方形制,身筒方圆并济,四条棱线曲中有直、直中有曲,既有直线的刚正又有曲线的柔和,给人以饱满的张力;四个鼎足均匀分布于壶底,撑起壶身,拔高了身筒,中和了壶身的敦厚,给人以挺拔之感;壶流为方圆并济的三弯流,以棱线修饰,与壶身呼应,三弯流转折有度、给人以劲拔之感;圈把上承,方圆相济,与壶流相辅相成,共同提携了整壶的气势;壶肩过渡平缓,壶颈呈短颈,平添了几分高雅之气;四方形壶盖为压盖,与壶口严丝合缝、贴合紧密、工艺严谨,壶盖唇沿平整,盖面微微隆起,与壶身浑然一体,极具张力;壶钮呈四方形柱钮,与身筒造型相似,比例协调,提携了作品的神韵。整器造型敦庞周正,踏实的形态中显浑厚大度、稳健端庄,灵动的气势中见骨肉丰满、朴雅大方。此壶在制作工艺精湛的前提下弘扬前辈名家陈鸣远的壶艺风范,也是对“智圆形方”人生哲理的一次完美演绎。“鸣远四方壶”继承鸣远壶艺风范又赋予新意,既有古朴的尊贵之象,又有当代蓬勃的青春气息。

“鸣远四方壶”寓意丰富,将中国传统方圆之道阐述得淋漓尽致。方,意味着做人要光明正直;圆,则意味着处事要圆通练达。方是品行,圆是智慧。外圆内方是境界极高的一种人生道德与智慧,是修练到十分火候的道行。世事洞明皆学问,人情练达即文章。做人如此,作壶何尝不是如此?不仅如此,此壶的壶身刻绘亦是极有哲思:是一是二,不即不离;儒可墨可,何虑何思?此句乃是清帝乾隆在《是一是二图》上的题句。此幅画中有画,座榻上之人与屏风画像上之人一高一低,略取颜面相向之势,而神情如一。“是一是二,不即不离”,表现了对二我的哲思,是本我还是他我。“儒可墨可,何虑何思”,表现了对儒墨两家的看法,如同一二的思辨,也是表现和而大同的观念。此句篆刻“鸣远四方壶”之上,可以说是最契合不过了,以此也能表现君子对于规矩、方圆的思辨,此壶便有如一位儒家士子方正谦恭、温文尔雅。茶席之上,以此壶饮,便是与君子对谈,也是对自己处世方圆一种劝勉,在品饮间体会一二的真意。