江陵凹陷北部构造演化特征

李一超,杨 飞,徐天鑫,夏文豪

(长江大学 地球物理与石油资源学院,湖北 武汉 430100)

0 前 言

构造特征及构造形成演化一直是江陵凹陷勘探开发过程中研究的重点。前人以新沟咀组为研究重点,对八岭山、花园和荆西地区的地质、构造特征和油气富集规律等方面进行了大量的、细致的研究工作,但是江陵凹陷北部处于凹陷边缘,勘探程度较低,钻井稀少,仅有二维地震测线稀网覆盖。本文依托现有二维地震资料,在地震资料构造解释的基础上,开展区域构造演化研究,综合分析陵北地区构造形成期次与油气成藏期次的匹配关系。

1 区域地质概况

江陵凹陷总面积达6 500 km2,是江汉盆地中油气资源量仅次于潜江凹陷的第2大富烃凹陷,也是江汉盆地最大次级构造单元[1]。江陵凹陷整体上是在前白垩系地层基底上发育起来的断坳型沉积凹陷,以河流—三角洲—湖泊的陆相沉积体系为主[2]。

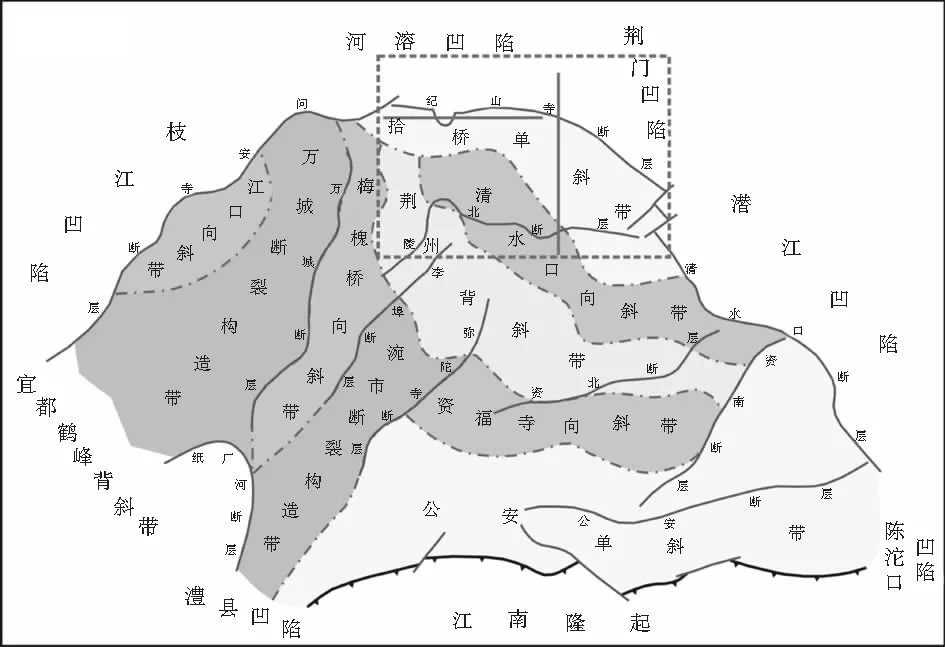

江陵凹陷构造位置处于江汉盆地的西部,构造区划如图1所示,其北缘以纪山寺断层为界与河溶凹陷接壤;东北缘同样以纪山寺断层为界与荆门凹陷相连;西缘则通过问安寺断层与枝江凹陷分隔开来。本文具体研究区如图1中虚线框所示,处于江陵凹陷北部、河溶凹陷南部,近东西向纪山寺断层贯穿研究区。

图1 江陵凹陷构造区划

2 构造层序

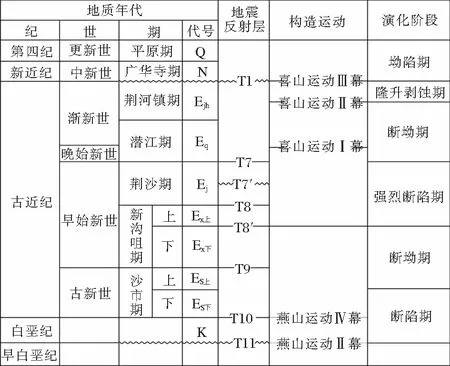

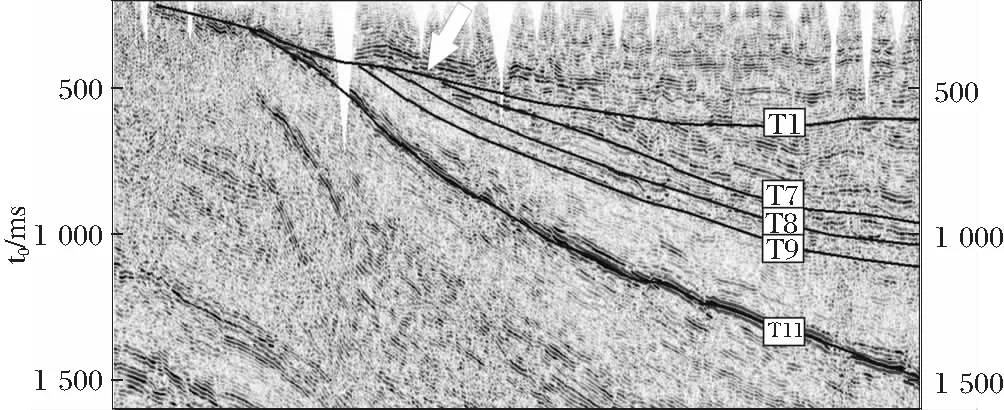

江陵凹陷在白垩—第三系沉积体系上发育多个构造不整合面,如图2所示,在地震剖面上反射界面分别为T11、T7′、T1 3个不整合反射界面。其中T11为江陵凹陷前白垩系的海相基底与陆相碎屑沉积的不整合;T7′是沙市组内部的广泛角度或微角度不整合面,部分地区表现为高角度不整合面,其形成与盆地内挤压、裂陷有关;T1是受构造反转挤压作用的影响,在荆河镇组沉积末期盆地内出现的广泛剥蚀和角度不整合面。T11、T7′、T1这3个构造不整合面,构成了江陵凹陷四个构造层序之间的分界面,根据这些不整合面将江陵凹陷地层划分为如下4个构造层序[3-4]。

图2 江陵凹陷构造演化阶段

2.1 构造层序Ⅰ

构造层序Ⅰ主要为江陵凹陷的陆相基底构造层,其顶界为T11角度不整合面。江陵凹陷前白垩系地层具有双层结构,其下层结构是准扬子克拉通结晶基底的变质岩系;其上层是震旦系—侏罗系的沉积地层,厚达10 000~15 000 m,可以分为震旦系至中三叠统扬子克拉通的海相盖层岩系和上三叠统至侏罗系的陆相沉积。其间的印支运动使中扬子由海相沉积转化为陆相,而且该时期是扬子克拉通盆地由沉积期转化为改造期,也是江陵凹陷基底构造格局开始形成期[5]。

2.2 构造层序Ⅱ

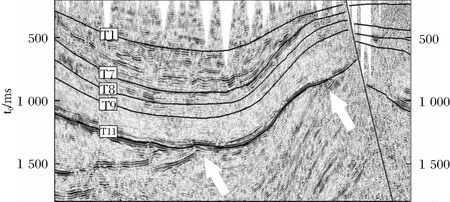

构造层序Ⅱ底界为白垩底面的构造不整合面T11(见图3),顶界为荆沙中期的不整合面T7′,由上白垩统、沙市组、新沟咀组及荆沙组下段组成。燕山构造运动晚期,盆地构造环境由强烈挤压环境转为拉张环境,江陵凹陷也由此过渡到基底改造、断陷发育阶段,从而形成了白垩底界区域构造不整合面[6]。T11为海相、陆相转换界面,由于界面上下地层岩性差异大,在地震剖面上,T11界面波组特征稳定,T11界面下的削截不整合关系表现明显,在低洼地层与隆起地层的过渡斜坡带上,这种角度不整合广泛可见。

2.3 构造层序Ⅲ

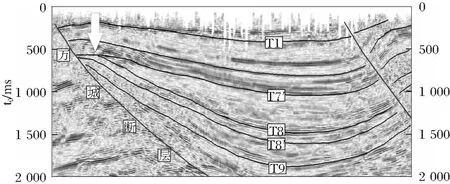

构造层序Ⅲ底界为荆沙中期不整合T7′(见图4),顶界为区域不整合面T1。T7′是荆沙组内部的广泛角度或微角度不整合面,部分地区表现为高角度不整合面,其形成与盆地内挤压、裂陷有关[7]。就地震剖面而言,T7′波组特征稳定,在洼陷边缘削截现象易于识别。

图3 二维测线DY2013-2地震剖面(T11不整合面)

图4 万城三维连片北西向地震剖面(T7′不整合面)

2.4 构造层序Ⅳ

构造层序Ⅳ的底界为新近系广华寺组与古近系荆河镇组之间的不整合面,即T1反射界面(见图5),从地震剖面上来看,表现为超出盆地边界的区域性角度不整合,上下地层角度交切关系明显。由于波组特征稳定、易于识别,该界面通常也是进行层位标定时选取的标准层。喜山运动Ⅱ幕,地层隆起抬升,荆河镇组接受剥蚀,之后广华寺组地层接受沉积,形成不整合面,该界面也是盆地构造变革最终定型的反映,对区内油气的运聚及成藏具有重要影响[8]。

图5 二维测线DY2013-6线地震剖面(T1不整合面)

3 构造演化

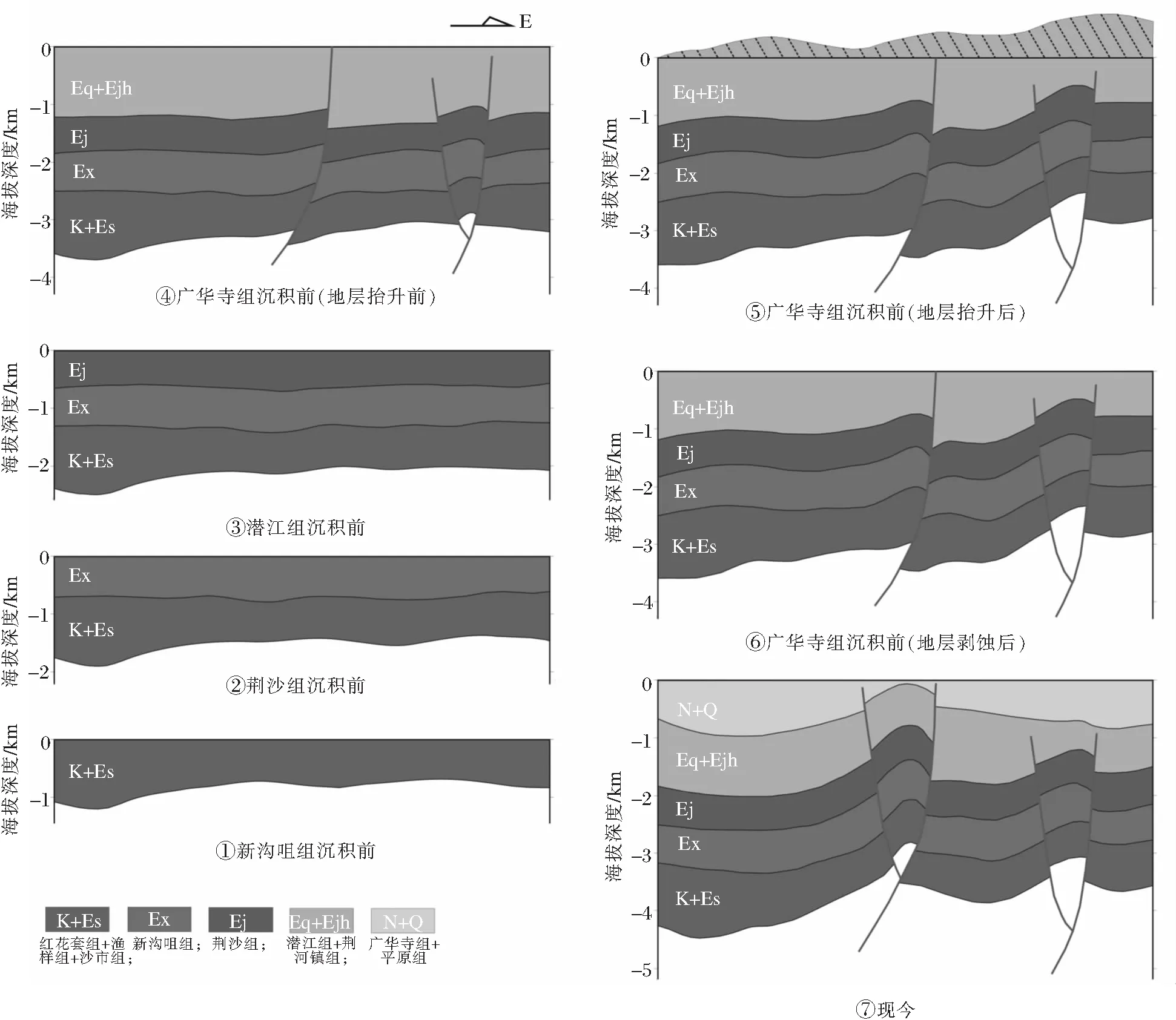

3.1 东西向2016-380线构造演化

2016-380二维线位置如图1虚线框内东西向测线所示,在地震资料构造解释基础上,运用层拉平技术、厚度法等还原古地貌,开展区域构造演化研究。从2016-380线构造发育史剖面(见图6)来看:在新沟咀组沉积前,即白垩纪和沙市组沉积时期,受白垩系下部海相地层古构造影响,地层沉积呈西厚东薄的特点,断裂不发育;从新沟咀组沉积时期至潜江组沉积时期,研究区内构造活动较弱,断裂不发育,地层平整沉积;在荆河镇组沉积末期,受到喜山运动Ⅱ幕挤压应力影响,断裂活动明显,也正是受该挤压应力的影响,区内发育逆断层,就2016-380线剖面而言,东部地层隆升,荆河镇组地层接受剥蚀,部分剥蚀至潜江组,从而形成了广华寺组与荆河镇组的区域性不整合面。荆河镇地层遭受剥蚀之后广华寺组地层接受沉积,在广华寺组沉积时期,受喜山Ⅲ幕区域挤压运动影响,盆地受到NE-SW向的挤压应力作用,普遍发育逆断层,同时受喜山运动Ⅱ幕影响发育的褶皱和逆断裂部分构造变形得到强化,形成现今构造。

图6 东西向2016-380线构造演化剖面

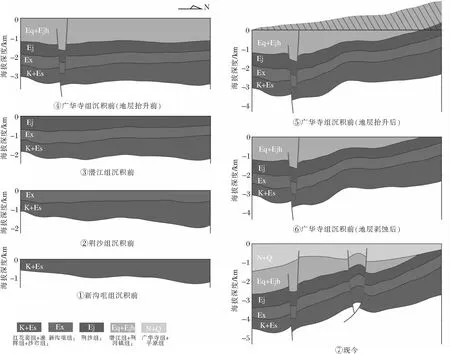

3.2 南北向2016-628线构造演化

2016-628二维线位置如图1虚线框内南北向测线所示,2016-628线构造发育史剖面与2016-380线垂直,从2016-628线构造发育史剖面(见图7)来看:在白垩系下部海相地层沉积的基础上,白垩纪到沙市组早期沉积过程中,地层填平补齐,红花套组、渔洋组及沙市组地层呈北厚南薄;从沙市组沉积末期到新沟咀组沉积早期,这个时期是凹陷断坳期,研究区内断层欠发育。

图7 南北向2016-628线构造演化剖面

从新沟咀组沉积末期到荆沙组沉积时期,属于凹陷的强烈断陷期,受到喜山运动Ⅰ幕作用影响,区内断裂发育,从而致使研究区隆拗格局分明。荆沙组下段沉积末期至荆沙组上段沉积早期,荆沙组地层遭受剥蚀,形成荆沙组组内不整合面。就研究区范围而言,断裂不发育,但是受区域构造影响,区内圈闭发育。荆沙组晚期到潜江组沉积时期,断裂活动不明显,地层填平补齐。

荆河镇组沉积早期,由于喜山早期运动,断裂活动强烈,研究区内断层发育,以正断层为主,图7演化剖面中的正断层就在该时期形成。到荆河镇组沉积末期,受喜山运动Ⅱ幕挤压应力作用,就2016-628线剖面而言,北部地层大幅隆起,荆河镇组及荆沙组地层均遭受广泛剥蚀,形成不整合面。后广华寺组地层继续沉积,在广华寺组沉积末期,受喜山Ⅲ幕区域挤压运动影响,在NE-SW向的挤压应力作用下,区内发育一系列逆断层,现今构造格局最终形成。

4 油气成藏期次

区域构造运动控制着圈闭的形成,也是影响油气运聚的重要条件。油气运聚期次与圈闭形成时期的匹配,是油气能否成藏的重要因素[9-11]。因此,区域构造运动也控制着油气成藏过程。喜山期是江陵凹陷重要的构造变形时期,喜山运动对油气成藏起着至关重要的作用,根据喜山运动幕次,将江陵凹陷北部地区油气成藏期次分为如下两个部分:

1)喜山Ⅱ幕成藏期:即晚荆河镇期,受喜山运动Ⅱ幕影响,陵北地区东北部地层抬升明显,顶部地层遭受剥蚀,地层变形严重,原有地层压力平衡被破坏,烃厨中油气被大量排出,发生大规模运移,区域构造格局也最终定型。喜山运动Ⅱ幕的强度之大、规模之大,也决定了该时期是区域油气成藏的最重要时期。研究区内的依托广华寺组底面(T1)不整合面发育的地层圈闭和部分构造圈闭正是在这个时候成藏。

2)喜山Ⅲ幕调整期:即广华寺期,受喜山运动Ⅲ幕的区域挤压作用影响,早期形成的油气藏一定程度上遭到破坏,油气逸散发生二次运移。同时,区内发育一系列由逆断层控制挤压背斜圈闭,这些圈闭为油气重新聚集提供了场所,从而形成新的油气藏。该时期是油气调节成藏的重要时期。但是由于形成时间较晚,部分逆断层出露地表致使油气逸散,在对此类圈闭的勘探过程中,要注重断层与圈闭的匹配关系。

5 结 论

1)陵北地区发育T11、T7′、T1 3个构造不整合面,T11为江陵凹陷前白垩系的海相基底与陆相碎屑沉积的不整合,T7′是沙市组内部不整合面,T1是荆河镇组沉积末期盆地内出现的广泛剥蚀和角度不整合面,这3个构造不整合面也构成了陵北地区4个构造层序之间的分界面;

2)喜山运动对陵北地区构造演化控制作用明显:荆河镇组沉积末期,受喜山运动Ⅱ幕影响,陵北地区东北部地层整体抬升,地层遭受剥蚀,部分区域剥蚀至荆沙组,从而形成研究区内不整合面T1;广华寺组沉积时期的喜山运动Ⅲ幕区域挤压作用使得研究区内普遍发育由逆断层控制的挤压背斜构造;

3)喜山Ⅱ幕成藏期是区域成藏重要时期,陵北地区大多数油气藏成藏于时期,广华寺组沉积时期的喜山Ⅲ幕区域挤压运动主要对早期的油气藏起破坏和重调整作用。

——工程地质勘察中,一种做交叉剖面的新方法