美化“地下世界”:意大利那不勒斯“艺术车站”项目参与者比安科-瓦朗特、马里亚·科比访谈

20世纪90年代的意大利和欧洲都经历了历史性的政治、社会和文化变革。在欧洲大陆上,这一系列剧变中的代表性事件有柏林墙的倒塌(1989年)、巴尔干战争(1991年)和欧盟的诞生,即《欧洲联盟条约》的生效(1993年)。社会历史的重大变化带来了大规模人口迁移和移民潮,个人自由、集体记忆和地缘文化价值带来的归属感之间的关系继而被重新定义,这些意识形态方面的转变与公共空间在社会性和象征性上的变化有着千丝万缕的联系。

从1992年开始,意大利监察机关展开了声势浩大的“净手运动”(Mani Pulite),极大地打击了国内政商界的勾结贪腐,瓦解了根深蒂固、盘根错节的腐败体系。那不勒斯市作为意大利的大城市之一,在“净手运动”后竟然前所未有地宣布了金融破产,并且经历了长达十五年之久的黑手党家族血腥火拼(“卡莫拉战争”),引发了社会和经济方面的巨大动荡。这一切都标志着所谓“第一共和国”的结束和所谓“创造了意大利政治史”的“二战”后各政党的解体。

正是在意大利和那不勒斯市历史发展的关键时刻,作为振兴国际化省会那不勒斯、重建公民自豪感、重获民众对公共机构的信任的有效途径之一,公共艺术成为了制定文化、城市、教育政策的中心内容,为令人瞩目的“艺术车站”(Art stations)项目奠定了基础,从而推动了所谓的“那不勒斯文艺复兴”。

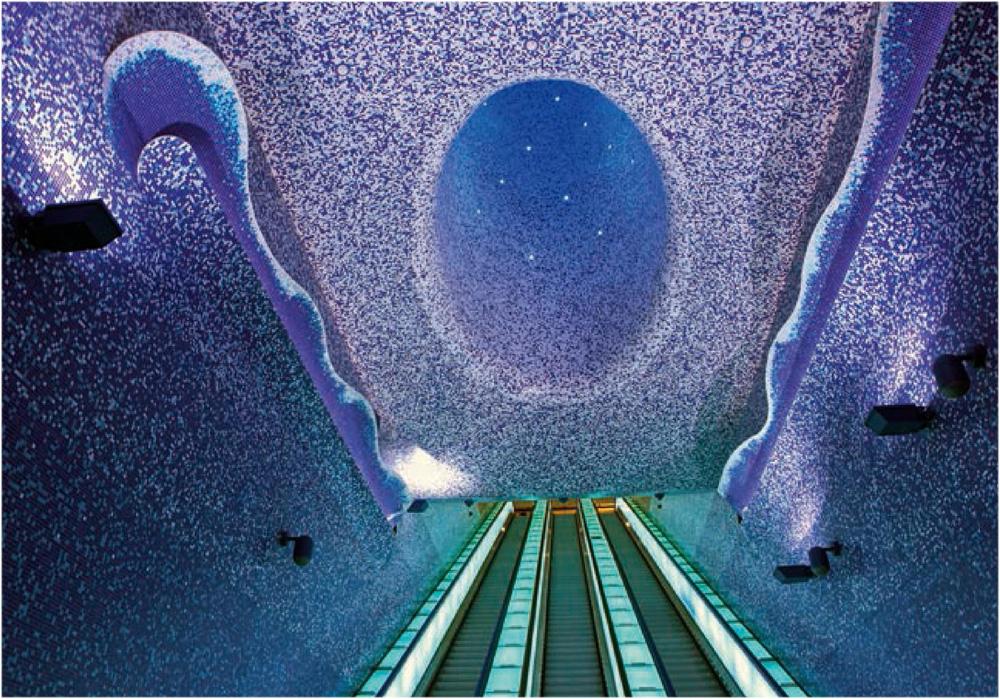

“艺术车站”项目从2001年起正式启动,由国际知名建筑师、艺术家、设计师团队主持,参与设计那不勒斯市1号线和6号线地铁的各个站点,以及地面对应区域的定位。得益于这套极具创新性的地铁系统,那不勒斯市得以有资格主办2019年的“世界隧道大会”。“‘艺术车站实际上是一个巨大的地下当代艺术博物馆,仅凭一张普普通通的地铁票,人们就可以徜徉在当代艺术的世界中。”艺术评论家、历史学家和“艺术车站”协调员阿希尔·博尼托·奥利瓦(Achille Bonitooliva)对此评论道。在本次项目中,艺术家约瑟夫·科苏斯(Joseph Kosuth)、雅尼斯·库奈里斯(Jannis Kounell is)、米开朗琪罗·皮斯特莱托(Michelangelo Pistoletto)、索爾·勒维特(sol Lewitt)、马里奥·梅尔茨(Mario Merz)、罗伯特·威尔逊(Robert wilson)、劳伦斯·韦纳(Lawrence weiner)、西丽·娜沙(shirin Neshat)、伊利亚和艾米莉亚·卡巴科夫(EmiIia Kabakov)等为特定站点创作了超过一百五十件作品。为了了解“艺术车站”项目背后的更多细节,其创新之处和复杂性,本刊特约记者菜茜·乔克拉邀请到了参与该项目的艺术家二人组比安科一瓦朗特(Bianco-vaIente)与“艺术车站”的艺术资产管理者、艺术历史学家马里亚·科比(Maria corbi),围绕“艺术车站”的设计及运营问题,展开了一番对话。

茱茜·乔克拉:作为一项将城市规划、文化战略和社会策略相结合的战略性公共基础设施项目,“艺术车站”在设计中遇到的主要问题是什么?

马里亚·科比:20世纪90年代对那不勒斯市来说是一段非常艰难的时期,但与此同时,得益于电视广播,一些名人及活动(比如演员马西莫·卓尔斯[Massimo Troisi]、音乐家皮诺·丹尼尔[Plno Daniele]等)为那不勒斯的流行文化带来了极大的关注,形成了一种带有喜剧和自我讽刺特点的“那不勒斯风潮”。这些特点虽然已在新现实主义电影中得到了一定的体现,但其中的民俗文化元素却被削弱了不少。1993年政治大选后,在欧洲的“车站文艺复兴”运动和美国铁道“与具体环境相适应的设计”的影响下,新的市议会清楚地看到,通过在交通基础设施中运用美学的设计,可以充分发挥当代艺术在设立新型城市规划标准中的重要作用及其对社会和环境的影响力。我们所谈论的“那不勒斯文艺复兴”,是指公共空间对当代艺术话语的开放,因为公共艺术被看作是重建公共行政和人民之间关系的重要工具。其开始的标志是米莫·帕拉迪诺(Mimmo Paladino)、丽贝卡·霍恩(RebeccaHorn)、理查德·塞拉(Richard Serra)等人首次将当代艺术装置安置在平民表决广场(Plebiscito Square),这些作品突破了经济、空间和理念上的隔阂。

茱茜·乔克拉:请问比安科一瓦朗特,你们于2002年在Rione AIto(意大利沃梅罗山顶的一处“高区”)的地铁站创作了一件在地性的永久作品,名为《Rem》和《Jsr》,这件作品的设计理念是什么?

比安科-瓦朗特:最初的想法是使用人工智能和生命体,软件和小型、简单的生命形式,做出一个能够实时模拟人类生物和文化演变的作品,从而去理解并将生态系统可视化。但后来发现在作品维护方面存在很大问题,所以我们最终还是选择了灯箱形式,在站点的上下行扶梯的穹顶上分别安装了两个550×190厘米的大型灯箱,以成对的“镜像”概念来呈现,比如身体与意识、自然与人工之间的关系。根据镜像原理,站在右边,乘客可以看到灯箱左侧的图像,相反地,站在左边也可以看到右边。其中一个灯箱展示的是在显微镜下看到的机体的组成部分:细胞和大脑(Jsr);另一个灯箱中的图像是一只大眼睛,代表将外部世界影像投射于内部大脑的成像中介(Rem)。当乘客进出地铁站来回穿梭时,就可以看到两个灯箱的内容。人眼从真实世界中捕获图像存储于大脑的原理是一样的,但对同一图像信息的解读,却一定是因人而异的。

茱茜·乔克拉:Azienda Napol etanaMobilta(缩写为ANM)作为一个公共交通公司,是如何管理大量的“艺术车站”公共资产的?

马里亚·科比:ANM公司内部有专门部门,主要通过联系博物馆、文化和科学机构,组织教育和研究活动,对“艺术车站”的作品进行编目、维护和保值。2017年,ANM公司与坎帕尼亚行政区的学区办公室签署了备忘录,以便在教育领域和战略性的设计活动中展开合作。“艺术车站”项目包含的作品未来十年的维护工作已经委托给那不勒斯艺术品修复学院,目前正期待焕然一新。

茱茜·乔克拉:根据那不勒斯地铁公司的总裁埃尼奥·卡塞塔(Ennio Cascetta)先生的说法,整个“艺术车站”项目中,1号线总耗资三十八亿欧元(包含高区和低区),6号线七亿九千万欧元:两条地铁线路在考古工作上的花费分别为两亿七千万和五千四百万。与地铁线路总成本相比,“创造美的经济成本”不到百分之四。详细来说:在花十四亿建成的“低区”1号线中,仅五千八百万用于艺术作品与建筑,四千五百万指定用于与之相应的城市更新。1号线拥有许多数次赢得世界最美站台称号的地铁站(比如托莱多站和市政站),那么,这些艺术作品在维护方面要怎么做?

马里亚·科比:“艺术车站”包含庞大的基础建筑设施和永久性艺术品装置,其维护成本肯定要高于普通地铁站(考虑到巨大的维度、特定材料的使用、频繁的市政工程建设)。

比安科-瓦朗特:艺术作品的未来及其可持续维护的问题对于“艺术车站”这样的项目来说至关重要。“艺术车站”的作品大部分位于地下空间,所处深度不同,环境条件也各有特殊之处。艺术家和专业人员从创作之初就需要考虑到这些因素。建筑师阿尔瓦罗·西扎(Alvato Siza)和爱德华多·索托·莫拉(Eduatdo Souto deMoum)的市政厅站项目就反映了这个问题。市政厅站是1号线和6号线换乘的大型公交枢纽。两位建筑师在这里曾使用过四至五台高科技投影仪,但两三个月后就无法工作了。后来我们将原来基于软件的投影方式改为安装两个背光印刷屏,这样维护起来就简单很多,仅需在装置的灯泡坏掉时更换一下就可以了。此外还存在另一个问题:每次地铁进入车站时,刹车片的制动都会产生一些磁化灰尘,久而久之积累沉淀在艺术品周围(需要清理)。虽然欧盟的基础设施建设基金为地铁站的建设投入了大量预算,但由于预算规定,而建设成本特别高,所以后期能够分配给昂贵艺术品的预算相比之下简直可以忽略不计。雪上加霜的是,站点一旦投入运营,艺术品的维护支出便不再由欧盟出资,而是由该市的普通运输管理机构承担的,它们很难负担管理和维护这些具有极高市场价值的艺术品。

茱茜·乔克拉:项目对艺术、建筑和设计甄选的标准有哪些?

马里亚·科比:“艺术车站”的实现离不开阿希尔·博尼托·奥利瓦(Achille Bonito Oliva)和负责项目执行的建筑师、艺术家、设计师亚历山大·门迪尼(Alessandro Mendini)的功劳。每个站点的设计建造都考虑到相应区域的特色,艺术家与建筑师的浪漫与诗意要与之和谐统一。比如加里波第站是由法国建筑师多米尼克·佩罗(Dominique Petrault)设计的,他构想了一个明亮壮观的空间,因此以半亚光或闪亮的反光钢面为主要材质打造出悬挂式自动扶梯,穿越交叉在空间里。唯一的艺术品则是两面由米开朗琪罗·皮斯特莱托设计的镜子,名叫《连接艺术与生活的大门》,镜面钢板倒映出乘客的全身剪影。

茱茜·乔克拉:根据地方政府2006年批准的指导方针,“艺术车站”的设计和实施要符合交通联运的要求,以及舒适、愉悦、安全的原则。这些准则的落实和运用情况如何?

马里亚·科比:当代艺术可以是日常体验的一部分,城市地铁站点是向市民和乘客宣传这一理念的有力媒介。此外,高质量的地铁站建筑设计,将自然光带入深深的地下区域,让行人在穿越站点空间时感到舒适自在。这为以往孤立分散的各个地点带来了更多的人流量,乘客和市民给这些地方赋予了更多“生命”,最终也使这些区域更加安全。根据万维泰利大学的一项调查,截至2017年,有十七万六千人次参观过“艺术车站”。

茱茜·乔克拉:在那不勒斯市外的阿维尔萨线(彩虹线及1号线)的两个站点进行的一项调查结果显示,在每天大约一千次的换乘过程中,就算等待时间平均增加六分钟,或者需要步行九分钟换乘,八成的乘客仍更愿意选择换到更具美感、建筑标准更高的地铁线路。升级地铁站的艺术性和美观性,将会在未来二十年带来九百万欧元的收益(Cascetta,Carten),201 4)。此外,2018年那不勒斯城市公交运输公司宣布,(当年)对地铁基础建设的投资为一百三十万欧元;二十万欧元用以维护地铁站的艺术作品,八十万欧元将用于新技术的使用和新作品的制作。这些资金主要来源于八家意大利公司的投资,目标是创建开放式地铁博物馆。有了这些振奋人心的消息,“艺术车站”项目将怎样规划自己的未来?

马里亚·科比:目前,ANM公司所做的主要是通过国际学习和交流的方式进行访问和调查,例如去年3月与湖北美术学院代表团成员一起参观了两处艺术车站——但丁站和托莱多站。

比安科-瓦朗特:把艺术站扩大成博物馆,聚焦艺术作品的保护、提高、推广和落成,这具有积极意义。自构思以来,该项目已经经历了重要演变:首批受邀的是全球知名的艺术家,他们的作品已经出现在世界各地博物馆的藏品中,但后来项目开始着重与大众进行联结。举例来说,为了实施大学站的艺术项目,建筑师、设计师凯瑞姆·瑞席(Karim Roshid)设计了一种大型的“总体设计”作品,甚至引入当地的工艺品公司来进行雕塑作品的制作。在托莱多站,奥利维耶罗·托斯卡尼(oliviero Toscani)用那不勒斯人的照片和来自其他不同地方的人的照片装饰车站走道。最近,更多的空间被用来探讨与城市的关系,以及更受欢迎和参与度更高的文化形式。

茱茜·乔克拉:“艺术车站”项目促进了艺术与建筑、创意与建设之间更加平衡的关系。自希腊神话诞生以来,“上界”是属于奥林巴斯神的世界,在西方观念中至高无上。而“下界”是盖亚烈火与黑暗的世界,根据罗马人的说法,其入口就在位于古城库麦附近的艾佛纳斯湖畔(LakeAvernus),正位于那不勒斯市大都会区。也许,“艺术车站”项目诞生于那不勒斯并非巧合。

马里亚·科比:这么一想还真有可能!整个“艺术车站”项目的初衷就是让分散于地面下的各个站点一起传达一种大众与地下空间新型关系的信号,并通过以真实故事或都市传奇为基础的艺术设计对流行元素进行挪用,不经意地更新这种原型关系。但丁站作为首批建成开放的艺术车站之一(这似乎也不是巧合),艺术家库奈里斯在此创作了作品《无题》。这一装置将类似轨道的钢条像厨房刀架条般固定于墙面的钢板上,并将一些男鞋、女鞋、玩具火车、大衣、帽子钉在墙上。起初,这件作品引起了强烈的疏离感,后来不久又被公众重新命名为《鞋子车站》,再后来又有人说这件作品之所以出现在这个站点,是因为库奈里斯自己曾常常在该站找人清洁保养鞋子。故事的真假并不重要,重要的是人们对艺术品建立了“主人翁”意识,并自发为作品创造一个个故事,与它建立起情感纽带。在这里,如果你听过人们类似的口口相传和诉说,便可以实实在在地感受到这种独一无二的传承所表达的自豪感:今天的地下空间既实现了公共服务的改善,更是“有故事发生”的地方。从那不勒斯戏剧节的节目,到摇摆舞协会的表演,再到漫画展,“地下世界”总与。地上世界”紧密相关,甚至为城市公共空间的“日常”提供了更大的展示舞台。

茱茜·乔克拉:根据对大都市地铁系统进行重新评估的指导方针,在设计策略中“项目所处地点(是否处于绝佳位置)十分重要,所选地点应该具备场景解读的潜质,该地点作品所扮演的角色应该从是否能综合站点的功能性需求和象征性需求的角度认真评估”。该方针也指出“艺术车站”的作品能改善换乘和等待过程的体验,打造适宜休憩和思考的空间,提高大众对历史性记忆的认知,激发他们对当下时代转型的批判性思考。

比安科-瓦朗特:在选择艺术装置的大小时,地下空间的象征性功能是需要考虑的基本要素。比如在托莱多站,出了地铁车厢,你就置身于地下三十米的深度,从这个意义上说,你的确是身处“地下世界”。医院站甚至通过一个单向下行无中断的手扶电梯,强调了“地下世界”和“地上世界”之间的连续性。

马里亚·科比:在过去上千年的历史中,那不勒斯城与地下土有着不可分割的关系。城市建于火山喷发形成的地质——黄色凝灰岩上。人们对这里地下的开发要追溯到公元前470年的希腊时代,当时为了满足供水需求,以及古城那不勒斯的建设取材进行开挖。后来这些挖掘形成的洞穴成为了蓄水池或者互相连接的隧道。那不勒斯人也曾在战时、被围困时为了生存,时常变动他们所使用的隧道、孔洞和地下河道这些古老的。地下水”网络。然而地下土对那不勒斯人来说也与死亡有关,这种关系始于希腊时代丧葬中的地下墓穴,一直延续到近现代的一些教会和葬礼仪式。因为人们长期以来都是将亡故之人埋葬在城里的“圣地”,直到法国人到来,1804年拿破仑颁布圣云诏令,规定墓地都应置于城外。今天,为了促进和交流与地下世界有关的知识、想法和经验,相关组织进行了许多巡回倡議,终于使这些古老的圣地重见天日。