樊锦诗:“抛夫弃子”苦守敦煌50余年

阿晔

9月17日,81岁的樊锦诗被正式授予“文物保护杰出贡献者”国家荣誉称号,成为唯一一位获此殊荣的先进代表。

季羡林曾评价她“功德无量”,人们称她是“敦煌的女儿”。她却说,其实我也曾想过离开。

然而,在每一个关键的人生十字路口,她最终都选择了坚守。

她说:“我给自己算了次命,我的命就在敦煌。”

娇小姐“偶遇”敦煌

1962年,正在北京大学考古系求学的樊锦诗做了一个决定:她要报名到敦煌研究院实习。

在外人眼中,做出这个决定的她相当有奉献精神,但樊锦诗坦言,她选择去敦煌其实“目的不纯”。在物资匮乏、交通不便的年代,她想借这个机会去看看向往已久的莫高窟。

到敦煌后,樊锦诗被彻底震撼了。

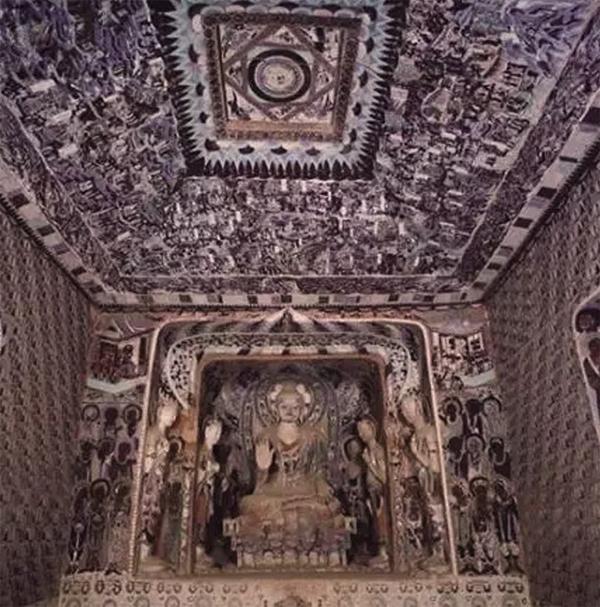

精美绝伦的敦煌壁画,被称为“东方维纳斯”的雕塑,数百个洞窟几乎囊括了中国从前秦到元代1000多年里所有的雕塑和绘画艺术……

然而,比洞窟更让樊锦诗“震撼”的是当地的生活条件:住土房、吃杂粮,没有水、不通电,天花板上还时不时会掉下来一只老鼠,卫生设施就更别提了。

不仅生活条件艰苦,工作环境也让她头疼。

每天进洞窟里去做研究时,她都要攀爬挂在悬崖峭壁上的蜈蚣梯,那一根绳子直上直下地在悬崖上吊着,沿绳一左一右插着脚蹬子,每次爬,她都心惊胆战。

这样的日子,对当时还是个娇小姐的樊锦诗来说,实在是太难了。

她生于北平、生活于上海,父母都是高级知识分子,家庭条件优越。20岁考入北大前,一直由保姆照顾起居。

可想而知,如此娇生惯养长大的樊锦诗有多难适应敦煌的艰苦生活。几个月下来便搞得水土不服、营养不良,她只得提前结束实习。

多年后接受采访时,她直言:“(那时)离开了就没想再回去,这是真话。”

可世事弄人,到毕业分配时,敦煌研究院来北京大学要人,当年和樊锦诗同一批的四个实习生都要。

樊锦诗的父亲知道后,立马就写了一封长长的请求信让女儿带给学校和院里的领导,他实在舍不得女儿去那么远的地方受苦,希望可以重新分配。

但最终,这封信被樊锦诗留了下来。她说:“祖国的需要,就是我的志愿。”

1963年9月,樊锦诗再一次来到敦煌研究院,这一待便是半个多世纪。

不称职的妻子和母亲

其实一开始,樊锦诗并没想过自己会在敦煌扎根。

她的结婚对象彭金章毕业后被分配到武汉大学,她还信誓旦旦地和对方约定,自己在敦煌“玩”三年,把壁画、雕塑看个遍,就申请调去武汉,两人成家。

可天不遂人愿,三年期满又赶上了文化大革命。

虽然樊锦诗一时半会儿调不回武汉,但两人还是在1967年结婚了。自此,他们夫妻俩也开启了19年天各一方的生活。

结婚第二年,两人迎来了第一个孩子。生产之前,樊锦诗还在地里参加劳动摘棉花。身边没有一个亲人,她就在生着煤炉、布满烟尘的简陋病房里生下了大儿子。

等彭金章接到儿子出生的电报,拿着小孩衣服、鸡蛋等物资紧赶慢赶到敦煌,已是一周以后。他一看,孩子就被包在妻子的破棉袄里,连一件可穿的衣服都没有。

彭金章一拖再拖,仍没等到孩子满月就不得不折回武汉,没过多久,樊锦诗也上班了。孩子没人带,只好锁在宿舍,樊锦诗只能趁吃饭间隙回去喂点吃的。

她好几次跨进屋门,孩子都已从床上摔下来,屎尿、鼻涕、眼泪弄得满身都是,小手小脚冰凉,嗓子也哭哑了。情急之下,她就用绳子把孩子拴在床上。可每次下班回来,听不到孩子的哭声,她的心也会揪起来:“孩子会不会被绳子勒着了?”

最后,无计可施的樊锦诗只得将孩子送到丈夫的老家河北,托孩子的姑姑抚养。

1973年,夫妻俩又有了二儿子。孩子的姑姑把老大送到武汉,把老二换到河北,彭金章成了边工作边带娃的“超级奶爸”。二儿子到了入学年龄,彭金章决定把二儿子也接到自己身边,独自承担起照顾两个儿子的责任。

正是因此,每每提到孩子,樊锦诗都心头一酸:“我至今对这个家怀有深深的歉疚,尤其是对孩子。”

其实,樊锦诗也曾努力争取调到武汉大学工作,但一直未果。然而等到1986年领导终于点头了,她却犹豫了。

不知不觉间,敦煌早已成为她生命中难以割舍的存在。她任性地对丈夫说,反正我不走了!要不你来吧!

彭金章只回复了她一句话:“看来我得过去跟你腻在敦煌了。”

作为武汉大学考古专业的创办者,那个时候的彭金章已是武汉大学历史系副主任、考古教研室的主任,但为了一家团聚,彭金章最终妥协了。

他放弃了自己在武汉大学的一切,却笑着说:“人们说你是敦煌的女儿,那我就是敦煌的女婿了。”

可以说,正是有了丈夫的“纵容”,才有了现如今的樊锦诗。

“不近人情”的樊院长

别看谈及丈夫和孩子时,樊锦诗柔情似水,但一说到工作,她的“严厉”和“不近人情”那都是出了名的。

回忆起给樊锦诗当秘书的那段时光,魏丹直言“太可怕了”。樊锦诗的工作节奏很快,一旦跟不上就会挨“骂”。

而比“严厉”更出名的,是樊锦诗的“抠门”。

2014年春节,樊锦诗家用了30多年的那台日立牌电视机终于被换掉了。彭金章说,这是在外地生活的小儿子坚持的结果。

私事上“抠”,公事上更“抠”。

她尽可能的一个人出差,不让秘书陪同,省钱!

去北京出差,她总是住在景山公园后的一个地下室招待所,省钱!

后来,连那里的服务员都认识了她,称她是“住在地下室里级别最高的名人”。

为了给单位省钱如此“抠门”,可真有钱赚的时候,她又不赚。

1998年,樊锦诗出任敦煌研究院的院长,刚上任,就迎来了一个赚钱的“好机会”——随着莫高窟的知名度越来越高,当地政府提出让莫高窟上市,进行商业开发。

樊锦诗当即站出来表示反对:一旦上市,莫高窟就变成了一个摇钱树,必定人满为患,追求利润最大化,便不会去考虑将来的事,也不会考虑是否有利于壁画雕塑的保护……

有人说她傻,有钱不赚。但樊锦诗才不管那么多,她只想要守护敦煌,保护文物,把莫高窟完完整整地传下去,甚至放话说,“如果莫高窟被破坏了,那我就是历史的罪人。”

作为樊院长,她是能省的钱绝不多花一毛,不该赚的钱绝不多赚一分,而该花钱的地方又都是大手笔。

2003年,65岁的她首先提出了“数字敦煌”——要用数字技术,让更多的人看到敦煌,让不可再生、不可永生的文物得以永存。

显而易见,这样的前端高科技运用的背后将是大笔投入的资金,反对声不绝于耳,但她从未犹豫。

敦煌洞窟

10年的探索与坚持,莫高窟数字展示中心终于竣工。2016年,“数字敦煌”资源库正式上线,自此,全世界的人都可以通过网络免费欣赏30个洞窟、10個朝代的高清图像和全景漫游。这一年,樊锦诗已经78岁高龄。

从青春少女到满头华发,樊锦诗有愧于家庭、有愧于孩子,也怠慢了自己,却用半个多世纪的守望告诉世人,她无愧于敦煌。

她说:“如果我死时让我留一句话,我就留这句:我为敦煌尽力了。”

(刘颖荐自《人物》)