赣江,淌过诗情与岁月

◎ 文 | 张少华 编辑 | 吴冠宇

滕阁看霞 摄影/ 壹术家/ 图虫创意

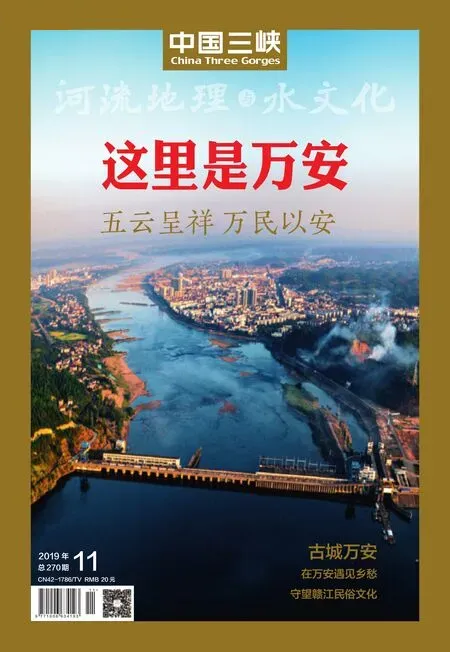

赣江航拍 摄影 /图虫创意 赣江流域地图 制图/ Hleeow

赣江,从赣闽边界武夷山西麓源出,自南向北纵贯整个江西,不仅哺育了大半个江西,更是大半个岭南人文血脉的脐带。赣江,荡涤了古往今来几乎所有的污浊,只把一川清流灌注给未来。

过滩,《瓷器制运图》插画,记录了十八世纪清代景德镇外销瓷器以及广州夷商的活动。图中瓷器正在渡过鄱阳湖,随后会转入赣江到达南昌府,队伍在此会转行陆路,由挑夫担运瓷器,翻越横卧江西、广东两省边界的梅岭。这时湖面风急浪高,两位船夫须竭力掌舵,另二人驾驭方向,以免触礁。商人则忧心忡忡在舱内

观看。 供图/李晓容/ FOTOE

如彼苍阔

书写赣江,我们要有足够的细腻,在那渐行渐远、背影憧憧的历史深幽处,打捞起那些沉江落潭的恍惚旧事,拼凑起一帧帧虽然残破,却神韵尤存的古旧画卷。

秦舟汉船,赣江曾见证过一统盛举。数以十万计的秦汉军队溯江抵岭的浩荡,怕是永远无法重演,在演绎岭南的篇章中,文人骚客概无例外地把赣江的雄伟一遍遍吟唱。

在秦始皇的南下兵团逾岭平越之前的无数岁月里,藉山而居的是赣南越人。他们南凭一岭雄峙,北仗赣石汹涌,曾弹奏过悠然的光阴长歌。他们,或是商鼎沉沙的吴城人的延续者,或是吴、越、楚争霸中迭次厮杀的幸存者,或是在文明与兽斗缝隙中顽强的求生者……他们有着和远古时代黄帝部落相通的智慧,他们像共鼔、货狄那样刳木为舟,沿着一条后来曾被称为赣石的大江,溯流向南,用数百、数千年的时光,一橹橹一桨桨地征服了赣江的每一卷巨浪;他们一斧一斧地斫开了赣县龚公山和雩都雩山山脉那些参天的亚热带巨木;他们是最早的,却分明是前仆后继陆续抵达鹭溪的蹒跚跋涉者;他们是“赣”、“雩”文明的书写者,他们是“上赣君国”最初始的子民……他们是赣南山越。

不管秦军铁骑是何等无情地吞噬了他们曾经的文明,但赣江是暴秦强汉无法撼动的越人故乡,他们的故事,注定了要与赣江长流,即便文字书写的历史,再也找不到他们的名号姓氏,但赣山、雩山仍在。

赣南越人的故事,已经不止一次地说过。实际上,当我每次着力书写赣江时,有意无意的,总把晋代以前的赣江写成赣石,而把此后的写成赣江。而且,我也越来越确凿地相信,在两晋以前即虞潭疏通赣江上游的十八处险滩之前,赣南的文明线路一直都是在十八滩的下游转入鹭溪,并在今天的赣县田村和于都古田等处开花散叶,蔚然大观,最终成为江西省历史上最早的古县“赣”和“雩”的。

正本清源

赣江不仅蓄积着越人的往事,还流淌着气度从容的唐诗。

当我们置身唐朝的语境,那么,我们需要用全身的勇气去丈量的赣江。唐朝的赣江,就比今天的赣江要狭短得多,却又奔肆得多。唐朝的赣江,指的是自今天赣州城名胜八镜台下的章、贡二江合流处延绵至吉安市万安县良口滩的这一段,总计二百四十华里。古人豪逸,称之为“三百里赣石”,叫起来和听上去有止不住的风悲画角之境。至于那栖鸥宿鹭,横波逐浪的舟楫帆影,就得有铺舒的长卷,才能勾勒出三两分当年的古朴。站在这样的看客角度,若是非要把唐朝的赣江翻译成当下的语言,画面感就瞬间消逝了,只剩下直楞楞的三个字:赣县江。

是的,三百里赣石,在大唐以前直溯至汉高祖六年(前201),她都叫赣县江。称其为“石”,是指江中险滩丛生,这么叫着透着几分雅趣,后来雅到通俗了,就没人再留意“赣石”的本意,也就那么平平淡淡地叫着。就像今天我们把江西省的母亲河,自然而然地也叫成赣江那样,从来不去想今天的赣江为什么叫做赣江,更不会去想,我们对养育了江西的母亲河,是否应该怀揣着某种不可或缺的敬意。

明代唐寅《落霞孤鹜图》。此画描绘的是高岭峻柳,水阁临江,有一人正坐在阁中,观眺落霞孤鹜,一书童相伴其后,整幅画的境界沉静,蕴含文人画气质。画家自题云:“画栋珠帘烟水中,落霞孤鹜渺无踪。千年想见王南海,曾借龙王一阵风。”在表现技法上,近景的山石多用湿笔皴擦,勾斫相间,用墨较重。全画墨色和悦润泽,景物处理洗练洒脱。 供图 /图虫创意

庆幸的是,唐朝人的内心对赣江是恭敬的。虽然他们表达恭敬的方式,总是那样的大吕黄钟,在盛唐大诗人孟浩然对赣江吟咏中,我们可以看见那份情怀:

赣石三百里,沿洄千嶂间。

沸声常活活,洊势亦潺潺。

跳沫鱼龙沸,垂藤猿狖攀。

榜人苦奔峭,而我忘险艰。

放溜情弥惬,登舻目自闲。

瞑帆何处泊,遥指落星湾。

时间应该是在开元十七年(729),时令是在初夏吧。那一年,是与孟浩然交厚的张九龄都督洪州(治今南昌市)的第二年,是孟浩然科举失意的第二年;也极有可能是南康诗才綦毋潜回虔州(今赣州)省亲的那年,至于这两位唐代大诗人是否结伴同行,我们已无法求证,如果是,那年初夏的赣江,流淌着的不是汤汤泱泱的水,而是意兴盎盎的诗。那年,孟浩然四十岁,赣江误入唐诗鸿卷。

孟浩然这次为期两年的山水游历,留诗有限,但他居然游历过大半个江西。孟浩然为什么会选择江西作为旅行目的地?前面已经说过,孟浩然与张九龄交厚,不仅如此,孟浩然和与张九龄有宗叔之谊的开元宰相张说也颇有交情,出于这些原因,他造访洪州是在情理之中的。

在他前往赣江的前一年,孟浩然在长安刚发表了他那首著名的、惊世骇俗的《岁暮归终南山》:

北阙休上书,南山归敝庐。

不才明主弃,多病故人疏。

白发催年老,青阳逼岁除。

永怀愁不寐,松月夜窗虚。

这首诗,有好事者为了演义情节,特地编了一个故事:孟浩然入王维公署,相谈正欢时,唐玄宗忽然驾临,孟浩然为避天威潜入床底,王维不欺圣驾,直言奏陈,尔后孟浩然又当着玄宗的面,高吟“不才明主弃,多病故人疏”的句子,玄宗很不高兴,说:“卿不求仕而朕未尝弃卿,奈何诬我?”因放还家。

当然,这是个假故事,是一望便知的,开元十五年(727),王维自己还未考中进士,还要等好几年,外放的张九龄做了宰相后,才获赏入朝为官。再者,孟浩然怎么可能不求仕呢?他去长安的目的就是为了求官嘛!但是,自打他发表了这首诗,就说明在求官路上四处碰壁的他,从此梦醒。

这不是孟浩然一个人的梦醒时分,这是以孟浩然为代表的唐代一大批非正统儒家知识分子的集体归宿。这也说明,自贞观中期唐太宗李世民重塑道统,重开以儒家经典为宏旨的科举致仕制度后,历经唐高宗李治、则天武后、唐中宗李显、唐睿宗李旦到唐玄宗李隆基的开元之治时,开科取士已成气候。从此,像李白、孟浩然这样的新道家人物,不再像两晋、南北朝时那样朝天问阙。李白、孟浩然的诗情固然是卓越于大致同时代的张说、张九龄的,但是,治国理政需要的不是冲天的豪情和曼美的恬静,而是“先天下之忧而忧”的铁肩担当,是甘于忍辱负重,以图王化。

江西省吉安市吉水县醪桥镇江口新村,赣江在村前蜿蜒而过,蓝天白云下,碧水青山,美不胜收。 摄影 / 图虫创意

等孟浩然终于明白科举制度已经把不以治经为始终的他区隔于官场之外时,聪慧如他,就连早已写好的给皇帝的自荐信也懒得去求人呈奉了。所学不能致用,分明是“不才明主弃”!

孟浩然掷诗赣江,是因为心归南庐;綦毋潜和张九龄寂然过滩,是他们心系苍生。同样的三百里赣江,站在不同的文化立场上,就会有审美和忧患的大不同。因此,我始终相信,孟浩然的另一首诗,即《登江中孤屿赠白云先生王迥》,也写于赣江的旅途当中:

悠悠清江水,水落沙屿出。

回潭石下深,绿筱岸傍密。

鲛人潜不见,渔父歌自逸。

忆与君别时,泛舟如昨日。

夕阳开返照,中坐兴非一。

南望鹿门山,归来恨如失。

一个道骨仙风、楫舟长歌而来的孟浩然,说明因“诏令重开大庾岭”后的赣江流域已经民生蔚然。我们不完全知道,开元十五年(727)大庾岭的重开,给久沐战火的唐代赣江流域及其中下游地区带去怎样的沧桑巨变,但我们完全有理由相信,因为大庾岭的重开,三百里赣江的繁荣走进了孟浩然的诗篇。

唐朝的赣江是幸运的,青山碧水赣石如练,幻幻悠悠的诗句才肯一缕一缕挤进诗人的胸膛。长波激喷的赣江,是湍流如鸣的曲江风雷,是磊磊如屏、肃肃如戟的险滩怒石;是孤屿横江雄迈,是双龙入涧隽逸;是虎奔獐跃巨浪,雁行鹤阵碧波;是郁林瞑色,暮泊夕趣,皎月轻云;是望乡浅吟,连峤离愁,奔流欢歌;是浸满人间五味的大起大落、大喜大悲……它流淌着唐诗的基因,催化出三百里赣江的诗句。

富足的赣江水养育了一个个富足的城市。其中有座城市就是峡江县,鄱阳湖生态经济区“两核两控”率先开工建设的省属重点工程峡江水利枢纽工程就在峡江。 摄影/图虫创意

岁月长歌

当历史的步伐踏入唐宋以后,扬帆弄纤于三百里赣江的只有两个行者:淮盐和谪官。

老大那堪说。似而今、元龙臭味,孟公瓜葛。我病君来高歌饮,惊散楼头飞雪。笑富贵千钧如发。硬语盘空谁来听?记当时、只有西窗月。重进酒,换鸣瑟。

事无两样人心别。问渠侬:神州毕竟,几番离合?汗血盐车无人顾,千里空收骏骨。正目断关河路绝。我最怜君中宵舞,道“男儿到死心如铁”。看试手,补天裂。

辛弃疾的这首《贺新郎·同父见和再用韵答之》,抛去其他的不论,单就“汗血盐车”四个字,就能读出淮盐的金贵。

宋代,是“天下盐利皆归县官”的时代,立朝之初就死死地看紧了天下的盐袋子,而系在这个盐袋子上的绳子,就是穿行于中国陆地上的大小河流;宋代,还是谪官文化兴盛的时代。

赣江,南昌,滕王阁。 摄影/图虫创意

“江南历尽佳山水,独赣潺潺三百里。”这是与包拯齐名的北宋名臣赵抃谪守虔州时,于某个清晨,在赣江船上听到码头的号角声后写下的诗句。由此,我们也就知道,直至北宋嘉祐六年(1061),赣江还是此前的赣江,还是那矫矫雄张、低低蹲伏的三百里险滩。一定要说一下,赵抃夜宿的滩头,就是天下闻名的“惶恐滩”,后来的苏东坡和文天祥都在这个滩头留驻过,并有各自生色的诗句。次日凌晨,码头上谯楼上三通鼓罢,画角声呜鸣又起,栖鹭惊飞,晓风瘦削,纤夫梦中惊魂……

惶恐滩头的这份经历,促使赵抃排除万难要疏通赣石险滩。但是,出乎他意料的是,他的这番壮举,却无意中成就了广盐、闽盐进入江西境内。从那时起,私盐贩子的木排才得以数十条、数百条甚至上千条地顺江而下,改变了几乎所有江西人的生活滋味。

在赵抃之前,历史上的江西人,特别是赣江沿线的江西人,始终都是用一船船黄灿灿的粮食、香喷喷的青茶,由赣江拐入长江,抵达那个风花扬州,换来一日不可或缺的食盐,再艰难地溯水而归。而那些但凡能把手指头的末梢触及盐袋的人,都指着这些粉状颗粒,实现“五花马、千金裘”的曼美人生。

宋代,在赣江沿线设立的新南安军、临江军、南康军,完全可以视为是朝廷与私盐的角力中占尽上风的体现。也正是因为民间贸易和官商制度砥砺前行,赣江完成了她芳名的确定——南宋之后,人们才把今天的赣江叫做了赣江。

赣江的历史,说到底,就是一部流淌着的江西史。伟哉!赣江。