贵州西部冬春连旱特征及成因分析

张润琼 严锐 万汉芸

摘要:利用1961年1月[CD1]2010年12月贵州省西部12个气象站地面观测逐日气温、降水量及NECP 1961年1月[CD1]2010年12月北半球逐月100hpa、500hpa高度场以及海平面气压场1.0°×1.0°的月平均再分析资料分析了贵州西部冬春季连旱的特征及形成原因。分析表明:贵州西部冬春季降水量呈波动变化,总体上呈下降趋势,冬春季降水量偏多的年份主要出现在1985年以前,偏少的年份主要出现在1985年以后;贵州西部1961[CD1]2010年有9年出现了明显的冬春连旱,最重的是2009[CD1]2010年,其次是1978[CD1]1979年。冬春连旱发生最频繁的是20世纪80年代中后期;贵州西部的冬春干旱是一种气候干旱,而冬春连旱是在特定的大尺度环流背景产生的,贵州西部的冬春季连旱年500hpa平均高度上具有东亚大槽异常偏东和西太平洋副热带高压异常偏西的环流特征;在北半球100hpa平均距平场上,50°N以南为负距平,西南地区为-4~-12gpm 的负距平区;500hpa平均距平场上,45°N以南为负距平,西南地区为-8~-12gpm的负距平区;海平面气压平均距平场上,中国大部地区为负距平,西南地区为-4~-8hpa的负距平区,多热低压存在,致使北方冷空气偏北偏东,不易南下影响贵州,加上西太平洋副热带高压偏西切断了孟加拉湾暖湿气流向北输送,从而造成贵州西部冬春连旱天气。

关键词:贵州西部;冬春连旱;成因;分析

前言

干旱是我国最主要的自然灾害之一,尤其是跨季节连旱对农业生产和人民生活影响巨大,历史上严重的旱灾几乎都是季节连旱。西南地区特别是云贵高原喀斯特地区冬春季连旱的发生概率很高,平均每3a一遇,严重地区持续时间可达150d以上[1]。学者对干旱影响及形成的机制的研究主要集中在我国降水较少的北方地区[2-5],和青藏高原东北侧地区[6-9],而干旱灾害特别是冬春干旱也是贵州西部喀斯特地区主要气象灾害之一[10]。相关统计资料表明,贵州干旱在农业上所造成的损失占所有农业气象灾害的50%以上。贵州干旱主要有春旱和夏旱2种,夏旱主要发生在贵州中东部地区,而春旱主要发生在贵州西部地区,特别是冬春连旱[11-12]。1961[CD1]2010年有1968[CD1]1969年、1978[CD1]1979年、1986[CD1]1987年、2009[CD1]2010年贵州冬春季全省降水异常偏少,造成贵州西部地区严重干旱。林爱兰等[13]研究了华南跨季节持续性干旱形成的物理原因,但针对贵州西部冬春跨季节持续性干旱的研究极少。因此,本文利用1961[CD1]2010年贵州西部的盘县、水城、六枝、威宁、赫章、纳雍、大方、毕节、织金、金沙、黔西11个气象站的温度、降水、空气相对湿度、蒸发量等气象资料及NECP再分析资料,研究了贵州西部冬春季连旱的特点、形成原因及防御对策,为贵州西部提高防御冬春季连旱能力提供科学依据。

1资料选取和方法介绍

1.1 资料选取

利用1961年1月[CD1]2010年12月的气象站逐日观测资料和Necp再分析资料,包括:贵州省西部盘县、水城、六枝、威宁、赫章、纳雍、大方、毕节、织金、金沙、黔西11个气象站地面观测逐日平均气温、降水量、空气相对湿度和蒸发量等资料,来自贵州省气候中心;1961年1月[CD1]2010年12月NECP北半球逐月100hpa、500hpa高度场以及海平面气压场1.0°×1.0°的月平均再分析资料。

1.2划分标准

利用降水距平百分率(Pa)对贵州西部冬春干旱进行分级,其标准为:1级(轻级旱):-20%< Pa≤-10%,2级(中级旱):-30%< Pa≤-20%,3级(重级旱): 40%< Pa≤-30%,4級(特重级): Pa≥-40%。

2贵州西部冬春连旱分析

2.1贵州西部冬春季降水变化

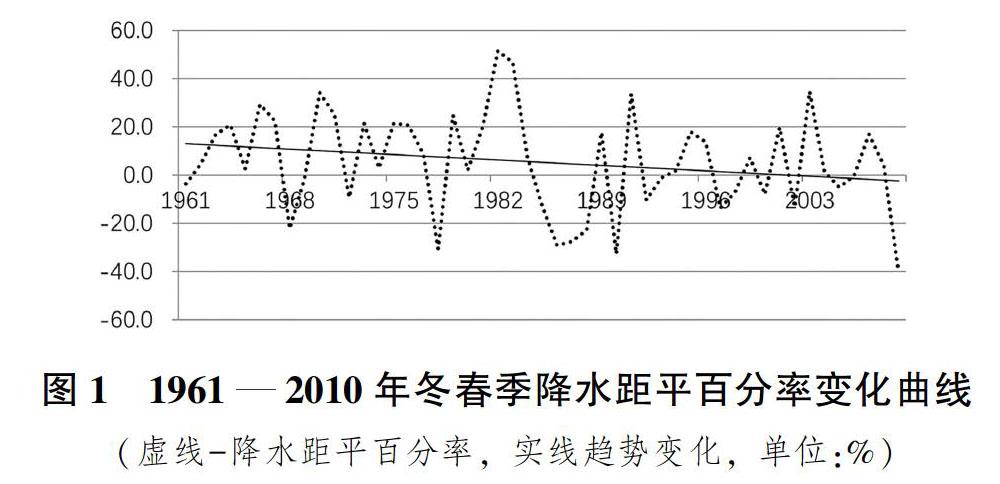

贵州西部冬春季降水量呈波动变化,极大值和极小值交替出现。从总的气候趋势看,贵州西部冬春季降水量总体上呈下降趋势,下降幅度为-7.4mm /10a,贵州西部冬春季降水量较多的代表年份有1970[CD1]1971年、1979[CD1]1980年、1982[CD1]1983年、1983[CD1]1984年、1991[CD1]1992年、2003[CD1]2004年,主要出现在20世纪80年代中期以前,其中1982[CD1]1983年冬春季降水量的正距平为126.6mm,距平百分率达到51.5%。降水量较少的代表年份有1968[CD1]1969年、1978[CD1]1979年、1985[CD1]1986年、1986[CD1]1987年、1988[CD1]1989年、2009[CD1]2010年,主要出现在20世纪80年代中期以后,其中2009[CD1]2010年冬春季降水量的负距平达到-109.4mm ,距平百分率达到-48.05%。

贵州西部冬春季降水量在1961[CD1]1984年持续偏多,20世纪80年代中期后开始减少,20世纪90年代持续偏少,进入2000年后,贵州西部冬春季降水量有所增加。

2.2贵州西部冬春连旱分析

根据贵州西部1961年1月[CD1]2010年12月降水资料, 利用降水距平百分率(Pa)对贵州西部冬春干旱进行分级, 1961[CD1]2010年贵州西部有9a出现了明显的冬春连旱,最重的是2009[CD1]2010年,其旱情冬季为特重旱、春季为重旱、冬春季为特重旱;其次是1978[CD1]1979年,其旱情冬季为特重旱、春季为中旱、冬春季为重旱;1986[CD1]1987年,其旱情冬季为重旱、春季为中旱、冬春季为中旱。冬春连旱发生频率最高的是20世纪80年代中后期,1985[CD1]1989年贵州西部出现了4个年度的持续性的冬春连旱(表1)。

3冬春连旱成因分析

3.1冬春连旱形成的气候背景

贵州西部年平均降水量虽多在1200m以上,但降雨量主要集中在每年雨季开始后的5月下半月[CD1]10月上半月,雨季结束后10月下半月[CD1]次年雨季开始前的5月上半月降雨量不多,特别是12月[CD1]次年的3月降雨量不到全年总降雨量的15%。再加上贵州西部冬、春季降雨量年际变化大,冬、春旱时常发生,为贵州西部的冬春连旱提供了有利的气候背景。

3.2冬春连旱形成的环流背景

季节连旱一般都是在特定的大尺度环流背景产生的。根据日常业务工作中对贵州冬、春季干旱天气的天气形势分析可知,造成贵州冬、春季干旱的主要影响系统是西南热低压,其存在常伴有偏南大风,天空晴朗少云、气压降低、气温升高、湿度减小、无降水、蒸发旺盛等天气特征[19],而西南热低压发展与维持又与特定的大气环流背景相关。为了分析贵州西部春连旱年的环流原因,本文选取了2009[CD1]2010年、1987[CD1]1988年、1968[CD1]1969年、1978[CD1]1979作为典型冬春连旱年,并对合成平均场和合成距平场进行分析。

3.2.1冬春连旱年冬春季环流特征

分析这4次典型的冬、春季连旱年500、700和850hpa及海平面气压场的平均环流图(图略)发现:贵州西部冬春连旱年北半球500hpa平均图上,东亚大槽在140°E附近,较多年平均位置偏东10个经度左右,我国大部分地区为槽后西北气流影响;西太平洋副热带高压西伸脊点在105°E附近,比多年平均位置偏西20个经度左右。这与许炳南老师的研究较一致[11],700hpa及以上基本盛行偏西风或西北风,850hpa和海平面气压场基本受变性冷高压及偏北气流影响,春季也常受西南暖湿气流影响,但气流较弱。致使北方冷空气影响偏东偏北,不易南下影响贵州西部,加上西太平洋副热带高压偏西,切断了孟加拉湾暖湿气流向北输送,从而造成贵州西部冬、春季长时间维持少雨干旱天气。

典型冬春连旱年12月[CD1]次年5月距平场上,100hpa(图3a)50°N以南为负距平,负距平中心(-20 gpm)在朝鲜半岛附近,西南地区为-4~-12gpm 的负距平区,正距平范围小,正距平中心(24gpm)在吉尔吉斯坦附近;500hpa(图3b)的45°N以南为负距平,负距平中心(-40gpm)在伊朗附近,西南地区为-8~-12gpm的负距平区,正距平范围小,强度弱,正距平中心(40gpm)在勘察加半岛附近;但海平面气压场上(图3c)负距平区范围扩大且强度增强,中国大部地区为负距平,四川—重庆—贵州西部—云南为-4~-8hpa 的负距平区。

3.2.2冬春连旱年冬季环流特征

典型冬春连旱年12月[CD1]次年2月平均距平场上,100hpa上(图3d)40°N以南为负距平,负距平中心(-40gpm)在阿富汗附近,西南地区为-10~-20gpm 的负距平区,45°N以北为正距平区,50~65°N附近为一东西向大值带,正距平中心(40gpm)勘察加半岛附近;500hpa(图3e)45°N以南为负距平,负距平中心(-50gpm)在巴基斯坦附近,西南地区为-5~-10gpm的负距平区,新疆北部到俄罗斯为正距平;正距平中心(+80gpm)在俄罗斯中部;海平面气压场上(图3f)45°N以南为0到负距平,中国大部地区为负距平,西南地区为-0~-4hpa的负距平区。

3.2.3冬春连旱年春季环流特征

典型冬春连旱年3[CD1]5月距平场上,100hpa(图3g)上的65°N以南为负距平,西南地区为-20gpm 左右的负距平区,正距平范围小,在70°N以北,正距平中心(90gpm)在东西北利亚;500hpa上(图3h),中高纬度的40°~70°N为负距平,负距平大值带55°~60°N之间,大值中心(-40gpm)在贝加尔湖附近,西南地区为5gpm的正距平区;海平面气压场上(图3i)50°N以南为0到负距平,中国大部地区为负距平,西南地区为-0.5~1hpa的负距平区。

4结论与讨论

贵州西部冬春季降水量呈波动变化,从总的气候趋势看,贵州西部冬春季降水量总体上呈下降趋势,冬春季降水偏多的年份主要集中在1985年以前,偏少的年份主要集中在1985年以后。冬春季降水量在20世纪60[CD1]80年代前期持续偏多,20世纪80年代中期急剧减少, 20世纪90年代持续偏少,进入2000年后,冬春季降水量有所增加。

贵州西部1961[CD1]2010年有9a出现了明显的冬春连旱,最重的是2009[CD1]2010年,其次是1978[CD1]1979年。冬春连旱发生最为频繁的是20世纪80年代中后期,1985[CD1]1989年贵州西部有4个年度出现了冬春连旱。

貴州西部的冬春季连旱年500hpa平均高度上具有东亚大槽异常偏东和西太平洋副热带高压异常偏西的环流特征。在北半球100hpa平均距平场上,50°N以南为负距平,西南地区为-4~-12gpm 的负距平区;500hpa平均距平场上,45°N以南为负距平,西南地区为-8~-12gpm的负距平区;海平面气压平均距平场上,中国大部地区为负距平,西南地区为-4~ -8hpa的负距平区,多热低压存在,致使北方冷空气偏北偏东,不易南下影响贵州,加上西太平洋副热带高压偏西切断了孟加拉湾暖湿气流向北输送,从而造成贵州西部冬春连旱天气。

参考文献

[1]宋连春,邓振镛,董安祥,等.干旱[M].北京:气象出版社,2005:1-132.

[2] 毕慕莹.近40年来华北干旱的特点及其成因[M].北京:气象出版社,1990:23-321.

[3] 魏凤英,曹鸿兴.华北干旱异常的地域特征[J].应用气象学报,1998,9(2):205-211.

[4] 符淙斌,温刚.中国北方干旱化的几个问题[J].气候与环境研究,2002,7(1):422-29.

[5] 王革丽,杨培才,王咏春,等.中国北方地区旱涝的年代际预测分析研究[J].高原气象,2007,26(1):67-74.

[6] 俆国昌,张志银.青藏高原对西北干旱气候形成的作用[J].高原气象,1983,2(2):9-16.

[7] 白虎志,谢金南,王宝灵,等.1997年甘肃省特大干旱事件的诊断分析[J].高原气象,1999,18(1):55-62.

[8] 王咏青,陈联寿,罗哲贤青藏高原对其东北侧干旱形成的数值试验[J].高原气象,2002,21(6):529-535.

[9] 范广洲,程国栋.青藏高原隆升对西北干旱气候形成影响的模拟(I):对大气环流影响[J].高原气象,2003,22(增刊):45-57.

[10]秦剑,琚建华,解明恩,等.低纬高原天气气候[M].北京:气象出版社,1997:93-97.

[11] 许炳南,张弼洲,黄继用,等.贵州春旱、夏旱、倒春寒、秋风的规律、成因及长期预报研究[M].北京:气象出版社,1997:7-137.

[12] 池再香,胡跃文,罗顺祯.黔东南州近半个世纪夏季干旱气候变化分析及预测方法[J].贵州气象,2005,29(3):9-13.

[13] 林爱兰,郑彬,谷德军,等.与广东持续性干旱事件有关的两类海温异常型[J].高原气象,2009,28(5):1189-1201.