雪花工场

孙略

摄影是一种转化,或者多种转化。

摄影将三维现实世界转换为二维平面上的图像,这种图像是由染料或者其他物质堆积而成,此类转化将随着时间而不断变化的光转化为静态的图像(由物质构成),将动态的现实固定为静态的印记。人们本能地信任这种转化,认为形成的图像和现实世界是一般无二的,相信照相机将现实与其形成的图像对等地链接在一起;人们认为这种链接是机械的,既然是机械的,似乎就是可信的,这种可信亦似乎被反复证明是成立的。

摄影的另一种转化发生在传播过程中,观者或受众在阅读照片时,心中产生了各种解读,照片自身所产生的含义或感观不断发酵、演化;只要照片还在传播,此中转化就不断发生,传播中的转化往往发生在许多含混的、不明的含义和感观之间,很难说清转化的前后对象,能确定的只是转化的发生。实际上,一张照片一旦形成,在传播过程中就会自我繁衍,自成一体,与当初形成它的那个现实之间仅仅被照相机这个机械装置证明了其关联性。事实上,对照片所谓真实性的讨论是没有结果的,但并不徒劳,因为讨论本身使得摄影这个媒介不断演化,本质上还是人们观念的演进。

世界上没有什么不是运动的,即使是一张尘封于角落的静止的照片,只要它被想起,它就在变化。

照片(或图像)到底是什么?是其产生的那一刻就被决定了的?还是那一刻什么也决定不了?抑或是两者之间?似乎没有答案。没有答案的问题,往往会引入新的问题,新的问题就是:摄影和造影之间的界限是明确的还是含混的?

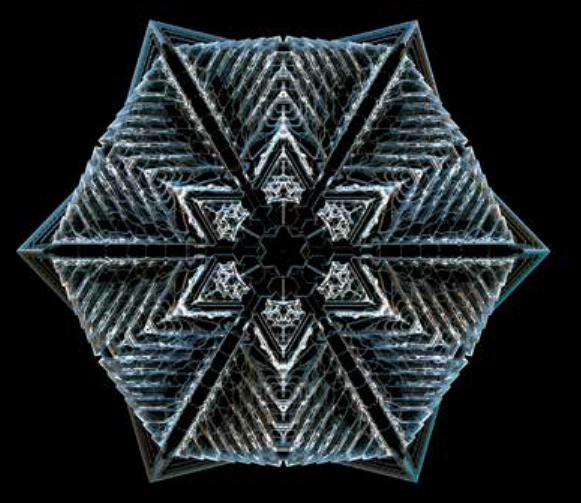

《雪花工场》是造影,并不是摄影。

如果我们认为照片通过照相机这个装置与现实世界发生必然联系的话,那么《雪花工场》这类造影图像似乎也与现实世界发生着紧密的联系。我们先来看看真实世界中的雪花是怎样形成的。

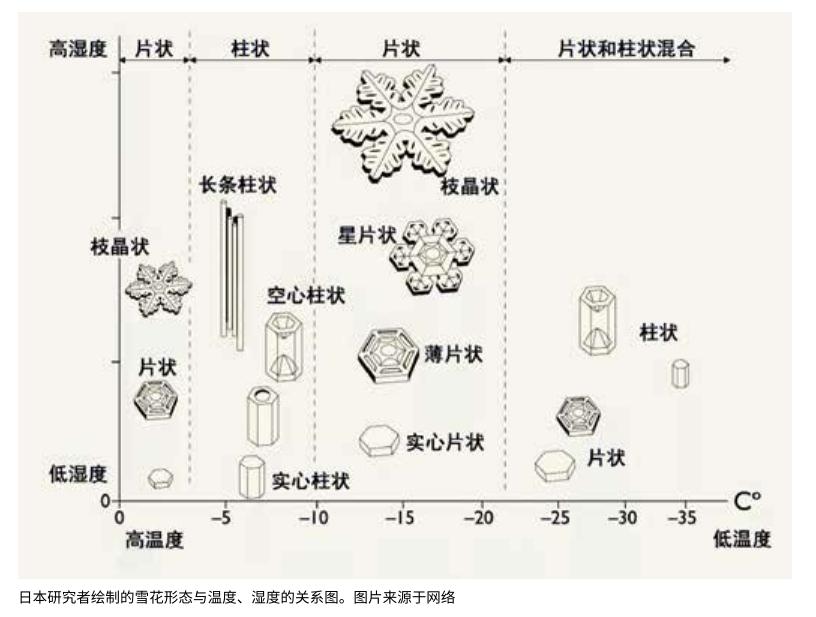

雪花的形成首先需要一个微小的冰晶,在适合的温度和湿度条件下,冰晶周围空气中的水分子遇到冰晶后会在上面结晶,这是一个持续不断的过程。雪花会不断从周围空气中“吸收”水分子,在水分子“吸收”多的位置,空气中的水蒸汽的密度就会下降。所以,在水分子结晶过程中,雪花周围的水蒸汽的密度会发生改变,造成周围水蒸汽密度的不均匀,这种不均匀的程度决定了雪花的形态。许多情况下,雪花枝杈的尖端由于凝结成雪花的水分较少,其水蒸汽密度较高,所以枝杈尖端是相对容易结晶的地方,雪花会沿着枝杈的方向继续生长,所以我们就看到了大量的树枝状雪花瓣。我们也会见到许多其他形态的雪花,比如棒状、片状,等等,这都是由于不同的温度与湿度影响的结果。日本研究者曾绘制了雪花形态与温度、湿度的关系图,此图很清晰地说明了雪花形态决定于空气的温度与湿度。雪花之所以是六瓣的,和水分子的结构相关,两个氢原子和一个氧原子结合在一起形成的水分子结晶后,其形态即为六角。

《雪花工场》这组作品是在电脑中模拟以上真实雪花形成原理,利用程序实现虚拟雪花的产生过程。此过程是极其繁复的,这里不展开,只需说明程序主要运用的是一种被称为“迭代”的计算方法,即每一次计算的结果都是下一步计算的初始条件,雪花通过“迭代”算法一步步生长开来。程序的初始条件同样是一个虚拟的晶核,然后为虚拟雪花设定不同的温度、湿度以及结晶规则等不同参数,然后,变化万千的雪花就可以生长出来。一般情况下,长成一片美丽的雪花,需要数千步至数万步循环迭代计算。一片虚拟雪花在电脑中往往需要几小时至几天的时间来完成。

不论是真实的雪花,还是电脑中生长的虚拟雪花,狭义上均验证了老子《道德经》中的那句话:“一生二,二生三,三生万物。”由一个小小的晶核,通过特定的规律或机制,演化出千奇百怪的雪的世界。

我编写《雪花工场》这组作品所用的程序花费了一年半的时间, 其间参考了大量前人研究的水分子结晶的理论和相关算法,中间历经五次重写,第一片雪花终于“生长”出来。由程序所生成的雪花只是由无数个代表其结构与形态的“点”组成,还需要将这些“点”构成“面”,然后赋予其材质,利用渲染引擎将其渲染出来,从而得到最终的“雪花”。

制作《雪花工场》这组作品最初的动因现在回想起来已经模糊不清了,在记忆中最清晰的仅是编写程序时一次次的失败、放弃以及鼓起勇气再来一遍的反反复复的过程,真不知道是什么原因使得我能夠坚持了下来。当我将第一批完成的雪花拿给我的朋友们看时,朋友们都纷纷问我是如何拍的,使用了何种微距镜头,如何保证雪花不融化,等等。在这个时候我突然意识到所谓的“信以为真”完全来自于经验,人们会顺理成章地根据习惯经验判断事物的所谓真伪,即真伪是观念化的以及被定义的,表象仅只是表象,无关本质。

下面我们来分别讨论获得拍摄的雪花图像和电脑生成的雪花图像过程中所历经的所谓“真实链接”,即在二者最终形成图像之前各环节的转化过程,重点讨论这种转化是否是“确凿无疑”的。真实的雪花绚丽多彩,它们根据物理规律反射和折射着周边的光线,照相机通过镜头将雪花反射和折射的光线汇聚于聚焦平面,而感光媒介通过光化学或光电反应将汇聚的光线转换为图像;而虚拟的雪花首先要建立一套雪花形成的数学模型,这套数学模型通过人们“理解”的物理规律而产生,然后这套数学模型被“翻译”成计算机能够读懂的程序,程序运行,雪花随即生长,得到了雪花的结构,然后在计算机中,通过人们认知的光学原理,将雪花渲染出来(这又是一次仿真),生成看上去很“像”的雪花。

摄影得到的雪花图像依赖于媒介,光是一种媒介,胶片或电子感光元件又是一种媒介。我们认为雪花图像与雪花本身是一种对等的关系,实际上这种对等关系是可以存疑的。比如雪花表面有一层性质异于雪花内部的薄膜,光线在穿透此薄膜时会发生干涉,从而产生七彩的颜色,使雪花看上去更加动人,这有一些类似彩虹。世界上没有彩虹这种物体,彩虹是光这个媒介本身所产生的,彩虹到底是存在还是不存在呢?就看我们怎么认识了。所以雪花的七彩外衣也是虚幻的,如果说它不存在,我们无法反驳。此外,感光媒介本身所记录的雪花也不尽准确,也许比实物雪花更加美丽,也许不是。所以摄影的过程仅只是一种转化,将甲转换成乙,而不是获取甲的复制品。

那么由造影方式得到的《雪花工场》呢?它依据真实雪花形成的物理过程,从而建立其数学模型,并用电脑进行仿真,此过程是基于经验的 ,亦是被多次证明了的。如果说虚拟雪花形成的过程与真实雪花的形成无限接近,我亦无法反驳。

所以,摄影得到的雪花,造影得到的雪花,一种不那么真,一种不那么假。

人们往往认为对图像真实性的判断源于图像产生的那一刻,其实人们对所谓真实性的判断伴随对图像思考的始终。我们对图像的信任感不仅來源于得到图像的方法或媒介,也来源于图像产生之后我们对它的态度。毕竟,图像产生过程中的转化在时间上是有限的,而图像诞生后伴随始终的转化是无尽头的。以上说辞似乎在有意混淆摄影与造影的界限,实际上,我们无法否认界限的存在,我们只是需要重新审视此种界限是否如我们以往认为的那般清晰。

也许,讨论摄影的所谓真实性已无意义,因为那是没有结论的,但讨论造影的虚假性,反倒使我们对摄影的理解上升到了另一个层面。

所谓真伪的讨论似乎关乎哲学,对有的人来说,哲学有时会将他带入死胡同;万幸的是,我们的影像作品不是讨论哲学的,至少不仅仅讨论真伪、存在、道德等哲学问题。如果你将之视为艺术,那将会轻松许多,其生命力和表现力才是打动你的关键;如果你将之视为科学,在科学的界限内,一切都变得有根有据,一切逻辑都会成立。某种意义上讲,摄影是关乎一切的,其中艺术、科学和哲学是三个永恒的主题,任何一位作者或观者都将直面这些主题,这似乎是有关人生信仰问题。哲学近些年来有些式微,人们发现那些伟大的先哲的思想似乎不能解决当今的困惑,对于众生来说,那是难以企及的彼岸;而科学是被其自身验证为真的,更重要的是,我们亦了解在未来的某一天各种科学理论可能会被证伪,愈是科学的,愈是可能被证伪的;只有艺术能够给人带来片刻的慰藉。因为艺术不问真理。多年的影像创作和思考,使我渐渐相信,摄影不是探求真理的工具,不是披露社会的利器,甚至不是科学实验的手段;摄影只是摄影,摄影是拒绝被利用的,一切作者欲加之意图终将被摄影埋葬,一张尘封多年的照片,再被观看时,作者的本意早已转换的面目全非,留下的只是图像。这个时候,摄影只剩下了图像这一张表皮,如果还能吸引你,说明只有美是永恒的,其它一切已经无关紧要。

世界上没有两片相同的雪花,我的电脑程序里也无法生成两片相同的雪花,真实与虚拟世界里的雪花都是有生命的,它们都是在不停的发生、发展直至最后消亡,它们都绚烂缤纷令人称奇,它们都张牙舞爪同时精致乖巧,它们都晶莹剔透,它们都是六瓣的。

最重要的,它们都是我们观念中的“雪花”。

孙 略

1976年生于北京,毕业于清华大学,现任教于北京电影学院,博士、副教授。长期从事影像创作及影像技术理论研究工作,《停顿的虚像》《静止的电影》和《扭曲的时间》等作品先后发表于《中国摄影》等杂志,并多次参加国内外展览。