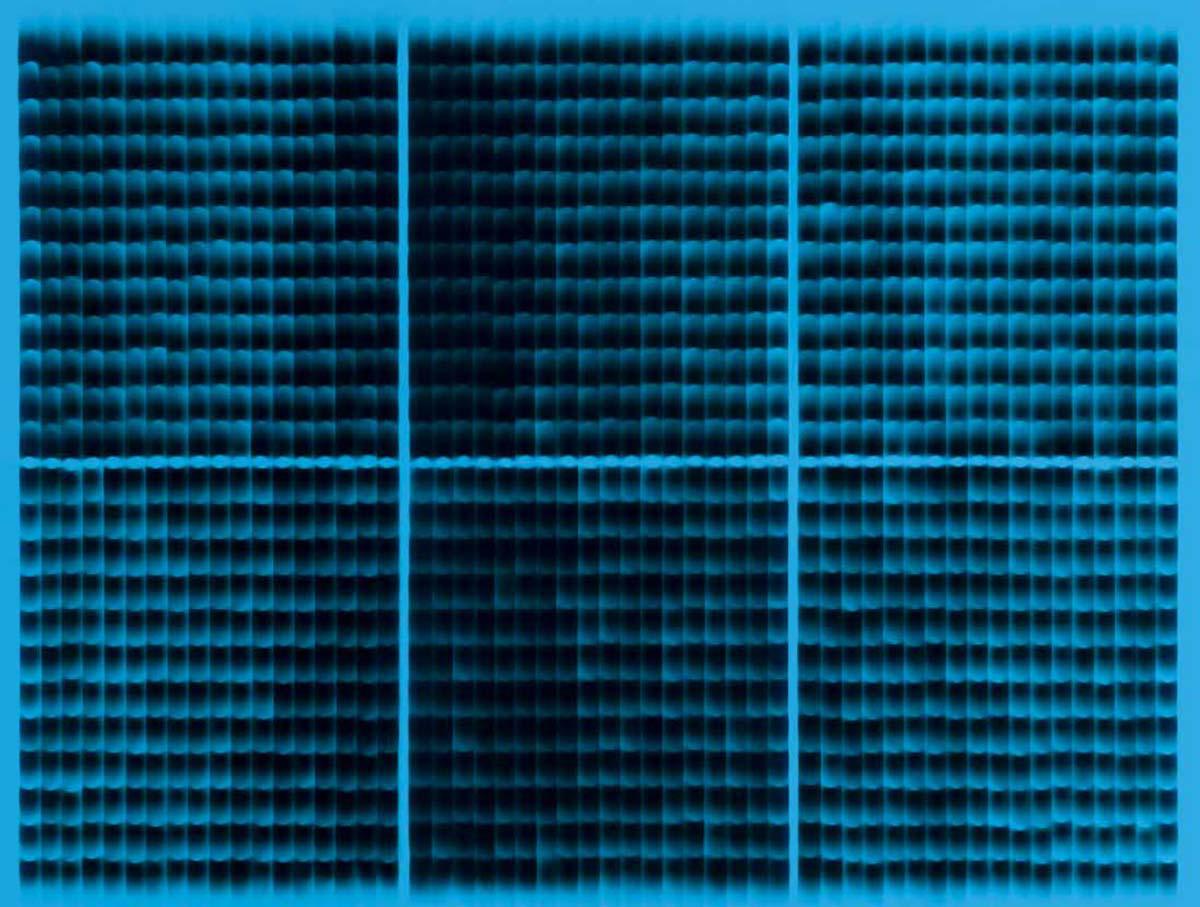

纳米铜:难调之蓝

我总是会被问到这样一个问题:为什么要从化学转行到艺术?对这个问题,我从抗拒、敷衍,到现在欣然接受。再度审视那段个人史,长达十余年的科学训练其实已经植入进了自己的创作脉络。

我以多年前发表在《自然》杂志子刊上的一篇科学论文作为底本,用身边日常的具象之物构建影像,试图将抽象的科学理论可视化、图像化—比如那篇论文谈的,如何通过手机充电和放电把一粒砂子变成千万颗砂子。我并不借助于相机和镜头,而是直接在暗室或明室对大尺寸的X光胶片进行图像实验,通过大量重复性的劳作去寻找微弱的差异。从这个角度看,这已经是在做化学实验了。

—《纳米铜》作品阐述,张 晋

失控的蓝

张晋的书架角落里放着一本旧版的克拉特尔诗集,其中一页赫然道: “灵魂只不过是一个蓝色的瞬间。”

很多艺术家都在找属于自己的颜色,而在张晋这里,关系却倒置了过来。张晋一直在挖掘图像的潜能。在拍摄了《又一季》之后,他开始怀疑摄影本身的有限性,索性放弃了借助相机,而是选择X光片来制造图像。

几年前,在医院陪同父亲就医时,他发现人们都苦痛于手中关于自己身体坏损的那部分图像,少有人在意X光片这种媒介本身。“ 既然胶片可以产生图像,那X光片也可以。”但他没想到新买来的X光片曝光后,并不是人们惯常印象中的黑白色,而是一种深邃的蓝。

“也许不是我选择了蓝色,而是它选择了我。”

张晋喜欢蓝色,他认为蓝色代表着某种精神意象。与X光片略带巧合的结识给张晋这些年的创作带来了契机。人们惯常用天空、河流来描述蓝色,但脱离了自然承载物的蓝色却变得难以捕捉,同时也被赋予了自由与无限性。各种不尽相同的蓝呈现在成像之后不同的X光片上,张晋常常为了百分之二的色彩调和而头疼,这成了他最初选择X光片这种媒介时没有预料到的困难。“处理纯粹抽象的颜色是最难的,本来单独看都觉得挺好,可两张放在一起对比,那种差异又会很折磨人。”张晋用了三年多跟这种难以控制的颜色较劲。实际上,在张晋的创作过程中,很多事物都像蓝色一样在失控,好在他认为这种失控是好的:“失控可以带来惊喜和生命力。”

张晋作品最后呈现的蓝色,正是用实验的方式穿越了科学对物质定义的结果,将神秘性归还给了蓝色。他受困于每张图像间那微妙的变化,也像是在寻找自身般的游移摸索。这种存在于“变幻之间”的色彩语言与处在时间之流中的作者自己一样难以把握。张晋要找的蓝和要找的自己一样困难。

寻找自身

几年前,张晋寻访终南山,听一个道长讲了关于“寻找”的故事。一日,道长去拜访一个朋友,当地众人皆识道长,但那次迎门的是一个刚上山的修行人,问道长:“你找谁”,道长突然醒悟:“ 我什么都不找,我找自己。”于是便离开。

张晋不追求大彻大悟,在他看来,悟后生命亦不过是劳作,并寻常度日。但他知道,向外寻求愈多,便容易看不清自己。大家对张晋从科学研究者到艺术家身份的变化总是充满好奇,对他而言,却只是像穿上不同的衣服做事而已。他现在并不排斥被问到身份变化这样的问题:“其实回答这类问题也很有意思,就像黑泽明的《罗生门》一样,故事从来都没有唯一的‘真相,我也会对从前的答案感到越来越模糊,其实也就意味着新的想法出现了。”

从《又一季》的黑白摄影转向更为多元的创作实验,有些人觉得张晋变了。实际上,从前摄影的时候,他思考的是照片承载的可能性,如今新的图像实验则是在思考图像观看的可能性。媒介对张晋来说并未带来阻碍,不过是将载体从相机暗箱挪到了X光片上,将观看从二维挪到三维中。他尝试将抽象的科学实验转译成图像,这些动力似乎都是源于对事物可能性的好奇,于是张晋不断突破限制,这种不断地“变” 却是他竭力在保持“自性”的恒定。

张晋花了十余年学习化学,他在纽约读博的五年研究的是特斯拉汽车的锂电池,后来他将锂电池的课题“视觉化”呈现到了展览上。此外,张晋还做了许多其他艺术尝试,与化学博士一起做了关于三聚氰胺的展览,在成都发起“100公里”系列艺术项目等。

从2008年自纽约回国开始,张晋的艺术创作刚好十年,这并非当时的偶然选择,按他的话来说,是长久以来想创作的心已放不下了。在中科大读本科时的他迷恋摇滚乐,总在脖子上戴着一块刀片,也热爱文学与电影,经常邀上朋友们一起看演出,组乐队。他喜欢年少时朋友们之间的凝聚感。在他看来,现在他组织大家一起做艺术项目、分享彼此的创作,也是因为喜欢与朋友们这样的联结。

“今天对我来说做这些尝试并不是某种转型,更不是背离,其实这就是我自己。”

游移于边界

若是忘却带着标签的躯壳,窥探内因,长久以来人们对张晋身份转化的好奇便可以迎刃而解。做化学研究与做艺术创作的张晋并沒有太大不同,同样都是迷恋过程中可能存在的“不确定性”。

“通过几年的摄影创作,我会怀疑摄影的界限在哪,我们只能在二维平面观看它么·”张晋把工作室的四张椅子在X光片上成像后置于玻璃上,再悬挂于等轴立方体木架的四面,观者能够走动着,围绕木架来观看这四张图像。张晋想借此增加观看的维度,并以此揭示图像细微的差异与奥秘。

“我总觉得很多图像太司空见惯,没什么力量,所以我想借助身边随处可见之物,来制造一些没见过的、实验性的图像。”

中国自古就有 “格物”的概念,其重点在于“格”,意味着“穷究”,张晋虽没有以此概念来定义自己的创作动机,但此前十多年的科研训练让他同样习惯于探测物质的“底线”。“创造图像与我以往做科学实验一样,去探寻到每种成分与物质的边界,才知道它是否具备可能性。”

《纳米铜》中,张晋重新使用了《 又 一季 》的最后一张“西荷”,这是一张象征中国传统文化中文人气质的莲蓬。过去,人们多关注莲蓬的形体,以及孔洞的结构,张晋则想保留对莲蓬精神意象的凝结,隐去它的具象形体,于是用了一些枯干的莲蓬,在X光片上层叠它们的形状,重叠后的影像像散开的淡蓝色颜料。这张图重新被张晋命名为《记忆:又一季里谈到的西荷》。

为了寻找图像从无到有的生成过程,张晋通过四小时的重复劳作,制造了“水滴”的影像。他在X光片上滴水排列,在水滴上又覆盖另一滴水。在另一张图像里,张晋用一个打火机,不断打火直到汽油最后耗尽,在图像中将每一次火苗的形状显影出来。这些方式像是一种张晋的“科研后遗症”。按他的话来说,他力求“不以微小而不为”。也许是多年的科研积累,张晋总是强调自身的渺小,定义的脆弱,比起下结论,他更擅长做的是不停地尝试,窥视物质的边界。 他说:“好像现在大家越来越無法接受异质性的存在,忽视那些看起来跟自己似乎没有关系的事物,人们总习惯于固守住自己的界限。我还是觉得艺术需要更敞开一些,让大家来参与、好奇,来玩和发现。”

对张晋来说,他只是将实验室搬到了更广阔的空间罢了。海德格尔在其空间哲学中谈及“界限”,认为边界并不是事物终止的地方,而是恰好自证其意义的地方。“如果人只活在自己的世界,就是现代人的‘回音 状态,就好像一个人在空房间里走来走去,听到的就只是自己的声音。”

张晋总在边界处徘徊打探,也就是太不相信边界的实在性,也许因为年少的时候总听着自己的“回音”,听久了,便想听听世界。

俗讲僧

张晋最喜欢的导演是罗伯特·布列松(Robert Bresson),这些年坐地铁时总带着一本他 的《电影书写札记》(Notes on the Cinematographer)反复阅读,其中的第一句话就把他击倒:“摆脱自身累积的谬误与不实,了解我的资源并确认他们。”

张晋认为,艺术并不是为了设立障碍,而是带来好奇。他提起古代的一种职业,专门用通俗的表达来给人们讲述难懂的佛经,名为“俗讲僧”。张晋穿梭各种边界的隙缝之间,更愿意做一个艺术领域的“俗讲僧”,将其中带来阻隔和障碍的晦涩部分,用寻常方式传递出来。

前段时间,他的额外收获是与艺术馆的保安成了朋友,后来这个保安遇到他,甚至会主动跟他交流对作品的理解。他喜欢跟看上去毫无关联的领域的人交流,不执着于自身所做之事,所处之地。“年轻的时候接触摇滚乐,觉得摇滚乐就是世界,后来接触电影,又觉得电影就是世界。现在才发现,所有东西都不能代表世界,我们对它的认知都非常有限。”

关于时间的逝去,张晋回想起的是在纽约读书的某一夜,凌晨时与几个朋友在操场的奔跑。“那种四五点钟的风,虽然有点凉,但当它擦过身体的时候,能感觉到一种生命力。”这种触觉让他很多年后也记得那些积蓄待发的力量,“有些东西离开身体了就不会回来了。” 但还好,张晋相信,在它们离开的同时,新的事物仍然可以到来。

张晋住在市井热闹之地,他喜欢与不同的人和事物相遇,年纪增长,但他并没有总沉溺于来自过往的力量。“就像十年前,我背着包去西北拍摄那些文明遗留的痕迹,行走观察;十年后,拥有那种冲动的我已不再,也许我只会去黄河边喝瓶酒怀念一下罢了。”说完后,张晋又低声自语他常挂在嘴边的几个字:“这样也挺好的。”

张晋所认知的世界包含着“务实”与“务虚”两种状态,他说自己在三十五岁之前都挺“务虚”的,而这几年在虚实之间的切换让他感到踏实。“比如艺术创作算是件务虚的事情,但具体到面对眼下这些难调的蓝色,或者展览项目的策划,面对的东西又实在起来了。”

张晋把少年时挂在脖子上的刀片,藏在了《纳米铜》等新系列的作品里面。人们总是注意刀片锋利的部分,它意味着攻击性,蕴藏速度和伤害,或许是张晋年少时某种自我认知的力量,作品只呈现了刀片中间镂空部分的形状,它们以模糊的形体整齐排列在一片静臆而神秘的蓝色之中,这种隐匿也许让张晋更加安心了。

张 晋

1978年生于四川,现居成都。2004年毕业于中国科学技术大学,获材料化学方向学士和硕士学位;2007年获得美国纽约大学理工学院材料化学博士学位。作品涉及装置、摄影和视频,被收藏于澳大利亚白兔美术馆,麓湖·A4美术馆,三影堂摄影艺术中心等。

芮兰馨

撰稿人,现居成都。2018年获得四川大学比较艺术学博士学位,研究方向为当代影像理论。