特稿 明代嘉靖、隆庆、万历朝景德镇御窑瓷器简述(下)

吕成龙

故宫博物院陶瓷研究所所长故宫博物院器物部主任、研究馆员,

(接二〇一八年十二期)

万历朝御窑瓷器

享国最久 无所不贪

明神宗朱翊钧系明穆宗朱载垕第三子,明代第十三位皇帝。生于嘉靖四十二年(一五六三年)八月,隆庆六年(一五七二年)六月即皇帝位,改元万历,以翌年为万历元年。在位四十八年。是明朝在位时间最长的皇帝。

朱翊钧九岁即皇帝位,由于年幼,不得不由大学士高拱、张居正、高仪等辅政,母亲李太后听政。执政前十年,朱翊钧全力支持内阁首辅张居正以整顿赋役为主的社会改革,逐步营造出政治清明、经济大发展的中兴局面。但接下来的十年,朱翊钧则一反之前所采取的政治措施,尽废改革,横征暴敛,致使民变频发。在其当政的最后近三十年,朱翊钧虽身居皇宫,但不理朝政,使国家陷于严重的内忧外患之境地。万历四十八年(一六二〇年)七月二十一日,朱翊钧崩于紫禁城弘德殿,享年五十八岁。

万历朝御窑瓷器主要品种

万历朝御窑瓷器造型、纹饰风格基本延续嘉靖、隆庆朝御窑瓷器,品种比隆庆朝大增,但不及嘉靖朝。见有青花、哥釉青花、青花加矾红彩、祭蓝釉白花、酱釉白花、釉里红、五彩、黄地五彩、斗彩、青花加绿彩、白地矾红彩、黄地紫彩、黄地绿彩、绿地紫彩、素三彩、白釉、浇黄釉、祭蓝釉、仿哥釉、仿龙泉釉、茄皮紫釉瓷等二十多个品种。其中最受人追捧的是青花、五彩、黄地绿彩和茄皮紫釉瓷器等。

青花瓷器万历早期御窑青花瓷器之风格与嘉靖时一致,如不各自署款,两者很难区分。至迟在万历三十四年以后,可能因「回青」断绝,描绘青花瓷器开始改用国产青料。这种国产青料一般称之为「土青」,其中又以浙江所产「浙料」质量最好,使用「浙料」所绘青花瓷器,其图案蓝中略泛灰色,淡雅明快。

《明实录·大明神宗显皇帝实录》(「万历三十四年三月乙亥」条)记载了太监潘相到景德镇后的上疏:「乙亥江西矿税太监潘相以矿撤触望,移住景德镇,上疏请专理窑务。又言:描画瓷器,须用土青,惟浙青为上,其余庐陵、永丰、玉山县所出土青,颜色浅淡,请变价以进。从之。科臣萧近高、孟成己等疏劾:相自奉差,曾出巡景德,激变良民,仅以身免,又诬参通判陈奇可。景德之民,欲食其肉。今又移居该镇,徒以榷权去已,顾而之他,且先移札而后题知,何自擅要君如此。土青既取浙青,则庐陵等三邑何事开采,变价几何。江右地疲,并设两盐,是一羊供二虎也。宜撤回相,仍归窑务。有司不报。」

阅读链接

万历朝御窑瓷器烧造文献摘录

◎ 万历十九年,命造十五万九千,既而复增八万,至三十八年未毕工。自后役亦渐寝。

——【清】张廷玉等撰《明史》卷八十二“志第五十八·食货六”

◎ 隆庆六年六月甲子,上即位……其以明年为万历元年,与民更始,所有合行事宜开列于后……一、户部招买并各处采买金珠、宝石、祖母绿、猫睛等项及隆庆五年钦降式样烧造江西瓷器,诏书到日,除已买采、烧造者,照数起解,其未完者,悉行停止。(卷二)

◎ 万历四年十月丙辰,赐辅臣张居正等各炉、瓶瓷器,皆旧都宗器也。疏谢曰:帝宝王珍,晶光溢目。商彝周鼎,璀璨盈庭。岂徒传示子孙,尚当纪垂简册。报闻。(卷五十五)

◎ 万历十一年四月甲寅,大学士张四维等言:江西连年多事,百姓困瘁,烧造瓷器如碗、碟、瓶、罐等项,不可缺者,量减分数。至烛台、棋盘、屏风、笔管,从来皆用铜、锡、竹、木织造,未闻用瓷,似应停免,以节民力。工科都给事中王敬民等亦疏止烧造,以章俭德。诏下所司。(卷二百三十六)

◎ 万历十二年三月己亥,工科都给事中王敬民极言瓷器烧造之苦与玲珑奇巧之难。得旨:棋盘、屏风减半烧造。(卷一百四十七)

◎ 万历十三年四月乙卯,先是御史邓錬陈四事:一曰缓寿宫之建,二曰减烧造之费,三曰行赈济之实,四曰宽赎锾之追。语皆切至。是日中使持御史疏至阁,传烧造瓷器内有屏风、烛台、棋盘、花瓶,已造成者,拣进,未造者,可停止。阁臣附奏云:臣等又闻烧造数内新式大龙缸亦属难成,请并停之。票入,上欣然从焉。(卷一百六十)

◎ 万历十四年九月壬寅,巡按江西监察御史孙旬等题称:瓷器烧造难成者,乞行减免。上命:足数者准暂停止,其余照旧烧解。(卷一百七十八)

◎ 万历三十五年六月丙辰,工部右侍郎刘元震请罢新昌等县土青。不报。言:浙江土青,随矿暂采,无补于实用。在新昌解本色,则青竭而粗恶不堪;在东阳、永康、江山解折色,又力疲而输,将难继。加之赋役烦重、灾祲频仍,织造采木,种种贻累,加以无名之役,益丧其乐生之心。查江西烧造自万历十九年,内承运库正派瓷器十五万九千余件,已经运完。所有续派八万余件,分为八运,除完七运外,只一万余件,所需不多,宜行停止。或令有司如数造完。以陛下往年恩诏,即宝井珠池,悉行封禁,奈何以区区土青为盛德累乎?自是役已渐寝,覆浙江巡按金忠士疏也。(卷四百三十四)

——《明实录·大明神宗显皇帝实录》

◎ 万历十年,传行江西烧造各样瓷器,九万六千六百二十四个、副、对、枝、口、把。后奏准屏风、烛台、棋盘、笔管减半造。又奏准屏风、棋盘、烛台、花瓶、新样大缸未烧者停免。又奏准,不系紧要瓷器,减一千四百个、副。

——【明】李东阳等奉敕撰、申时行等奉敕重修《大明会典》卷一百九十四“工部十四·窑冶 陶器”

万历朝御窑青花瓷器造型繁多,堪称明代各朝青花瓷器之最。除常见的各式盘、碗、杯、碟、瓶、罐、炉、高足杯等以外,还有各种成型难度较大的提梁壶、军持、绣墩、烛台、方炉、笔架、笔管、壁瓶、调色盒、多格果盒、多层套盒、书桌插屏、莲花式盘、雕塑人像等。万历朝御窑青花瓷器的装饰题材以龙、凤、缠枝花卉、婴戏、鱼藻、狮子戏球等传统图案为主,嘉靖朝御窑瓷器上盛行的与道教有关的云鹤、八卦、八仙人物等图案仍沿用。此外,采用锦地开光装饰技法突出表现纹样,是万历朝青花瓷器在装饰上的特点之一。

五彩瓷器万历朝五彩瓷器几乎全为青花五彩,釉上五彩极少见。造型除盘、碗、杯等以外,与嘉靖朝五彩瓷器相比,大件器物明显增多,如大花觚、大鱼缸、大葫芦瓶、大洗口瓶等。笔山、笔管、水丞、印泥盒等文房用具也开始较为多见。新创的器形有壁瓶等。万历朝五彩瓷器的装饰题材与嘉靖朝五彩瓷器大致相同,但花纹布局更加繁密,给人以见缝插针、一笔不漏的感觉。用笔更加豪放不羁,画法更显朴实稚拙。常见釉上色彩为红、绿、黄、赭、紫、孔雀绿等。尤其突出红彩,故万历朝五彩瓷器之华丽夺目胜于嘉靖朝五彩瓷器,俗称「大明彩」。故宫博物院收藏的万历五彩镂空云凤纹瓶,将镂空技法与五彩绘画并用于一器,堪称万历朝景德镇窑工的杰出新作。

万历朝景德镇御器厂还新创烧一种黄地青花五彩瓷器,系彩饰完工后再在图案空白处填涂低温黄釉,入低温彩炉焙烧后,黄地与诸彩相映生辉,于艳丽中平添几分含蓄柔和之美。万历朝五彩瓷器除少数不署款识的以外,大多署款,落款位置大多在器物外底,款识可分为本朝年款和仿前朝年款两大类。本朝年款以青花楷书「大明万历年制」六字双行外围青花双圈居多,个别为六字三行外围青花双圈。仿前朝年款见有青花楷体「大明宣德年制」六字双行款外围青花双圈及「大明成化年制」六字双行款外围青花单圈。有一种在青花长方形双线框内自右向左署青花楷体本朝六字一排款者,题于蒜头瓶、花觚的口边或长方盖盒的外底。另有一种署青花楷体本朝六字双行款外围青花双方框,上覆荷叶,下托莲花,类似金代磁州窑瓷枕上的戳印「张家造」款式,题于壁瓶的背部,颇为特殊。

嘉靖、万历朝五彩瓷器流行华丽浓艳之风与当时的社会习俗有密切关系。明代中叶以后,商品经济迅猛发展,商业空前繁荣,奢糜之风浸淫市井,从上层到民间均讲求追奇猎妍。

《江西省大志·陶书》(万历本,中国国家图书馆藏善本书)「陶书引」载:「按:万历十一年,该内承运库署、库事、御马监太监孔成等题:为急缺上用各样瓷器事,奉圣旨:这瓷器着该地方照数如式烧造,分运解进,不许迟误。内烛台、屏风、笔管,减半造。工部知道。钦此。工科都给事中王敬民等题称:窃惟器惟取其足用,不必于过多也;亦惟取其适用,不必于过巧也。今据该监所开如碗、碟、钟、盏之类,皆上用之所必需,而祭器若笾、豆、盘、罍等项,尤有不可缺者。是岂容以不造耶?但中间如围棋、别棋、棋盘、棋罐,皆无益之器也,而屏风、笔管、瓶、罐、盒、炉,亦不急之物也。且各样盒至二万副、各样瓶至四千副、各样罐至五千副,而总之至九万六千有奇,不几于过多乎?况龙凤花草各肖其形容,而五彩玲珑务极其华丽,又不几于过巧乎?此诚草茅之臣所为骇目而惊心者也。」

在这种社会背景下,嘉靖、万历朝五彩瓷确实达到了「务极华丽」的程度。

黄地绿彩瓷器黄地绿彩瓷器属于杂釉彩瓷器之一。杂釉彩瓷器主要系指两色釉、彩瓷器,其中的绝大多数品种在洪武、永乐、宣德、成化朝已有烧造,如白地酱彩、白地绿彩、白地矾红彩、白地黄彩、黄地紫彩、黄地矾红彩、黄地绿彩、矾红地绿彩、洒蓝地孔雀绿彩瓷等。

黄地绿彩瓷器创烧于明代永乐时期景德镇御器厂,后来宣德、成化、弘治、正德、嘉靖、万历等朝及清代康熙以后各朝均有烧造。其做法是:器物成型后先在胎体上锥拱纹饰,入窑经高温素烧后,施以黄釉,透过黄釉可以看到纹饰,在纹饰以外涂以绿釉,然后入炉经低温焙烧而成。黄地衬托绿色纹饰,和谐悦目,取得较好装饰效果。

从黄、绿两种彩的色度搭配看,黄地绿彩瓷器以万历朝产品最为悦目,可谓取得最佳视觉效果。故宫博物院收藏的万历黄地绿彩锥拱菱形开光海水云龙纹盖罐,堪称代表作品。

素三彩瓷器素三彩瓷器原则上系指含有三种或三种以上低温釉彩但不含或含有极少量红彩的瓷器。由于在中国传统文化中,红色代表喜庆,属于荤色,其他色彩属于素色,因此,不含红色或基本不含红色的彩瓷被称作「素三彩」。这里的「三」是「多」的意思,并非一定得有三种颜色。「素三彩」一词最早见于清末寂园叟《陶雅》一书,书中曰:「西人以康熙黄、茄、绿三色之瓷品为素三彩。」

素三彩瓷器系受西汉以来低温铅釉陶影响,从明初景德镇窑烧造的不含红彩的杂釉彩瓷器发展而来。创烧于明代成化时期,此后,经历了明正德,明嘉靖、隆庆、万历和清代康熙朝三个重要发展阶段。

素三彩瓷器常以各种色釉作地,形成各种色地的素三彩瓷器,如黄地、绿地、紫地、白地、黑地等,丰富了素三彩「家族」成员。明代素三彩瓷器中,以万历时期产品上各种色釉色度最为适中,搭配得最为悦目。故宫博物院收藏的万历紫地素三彩折枝花果云龙纹盘,堪称代表作品。

茄皮紫釉瓷器茄皮紫釉亦称「茄紫釉」。按呈色深浅,可分为「深茄紫釉」和「淡茄紫釉」两种。深者呈黑紫色,如熟透之茄皮色;淡者呈淡紫色,似未熟透之茄皮色。茄皮紫釉属于以氧化锰(MnO2)为主要着色剂的低温色釉,因一般使用浇釉法施釉,故亦称「浇紫釉」。釉中的铁离子和钴离子起调色作用。

从传世品和出土物看,淡茄皮紫釉瓷器始烧于宣德朝景德镇御器厂,后来万历朝及清代亦有烧造;深茄皮紫釉瓷器始烧于弘治朝景德镇御器厂,后来嘉靖朝及清代亦有烧造。由于茄皮紫釉的透明度较好,因此常以锥拱花纹装饰。故宫博物院收藏的万历淡茄皮紫釉锥拱云龙纹碗,堪称代表作品。

总体来看,茄皮紫釉瓷器在整个明代产量不大,故流传至今且完好无损者就显得弥足珍贵。

嘉靖、隆庆、万历三朝景德镇御器厂烧造数量和费用

关于嘉靖朝景德镇御器厂的烧造数量,明代王宗沐纂修《江西省大志·陶书》(嘉靖本,中国国家图书馆藏善本书)「御供」有详细的记载。根据其记载可统计出嘉靖八年至三十八年(其中缺十一、十二、十四、十七、十八、十九、二十八、三十二、三十七年)中的二十二个年份烧造数量共计六十六万三千零四十九件,平均每年三万零一百三十九件。而年烧造量超过十万件以上的有三个年份,即二十五年、二十六年、三十三年。

关于隆庆朝景德镇御器厂烧造数量,明代嘉靖王宗沐纂修、万历陆万垓增纂《江西省大志·陶书》(万历本,中国国家图书馆藏善本书)「御供」有详细的记载,根据其记载可统计出隆庆五年烧造数量为十二万四千七百九十件。

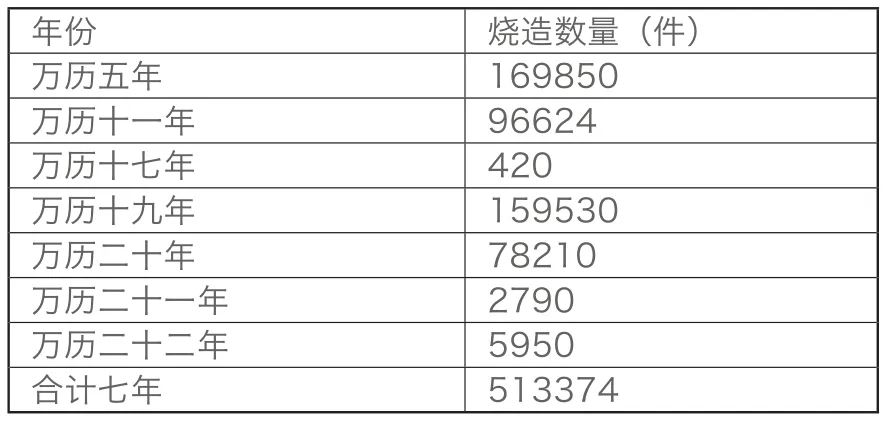

关于万历朝景德镇御器厂烧造数量,《江西省大志·陶书》(万历本)亦有详细记载,根据其记载可统计出万历五年至二十二年(其中缺六、七、八、九、十、十二、十三、十四、十五、十六、十八年)中七个年份烧造数量共计五十一万三千三百七十四件,平均每年七万三千三百三十九件。

上述嘉靖、隆庆、万历三朝御器厂烧造数字,乃实际年供数目,而不是实际年产量,实际年产量应包括残次品。从二十世纪七十年代以来对景德镇明代陶厂、御器厂发掘情况看,残次品的数量很大,有些品种的成品率只能达到十之一、二,个别品种只能达到百之一、二。因此,实际烧造数比实际供御数要大得多。

表一:嘉靖八年至三十八年烧造数量统计表

表二:万历五年至二十二年烧造数量统计表

关于这三朝景德镇御器厂的烧造费用,缺乏具体数字记载,从仅有的零星记载,可窥其一斑:

「隆庆六年二月壬寅,诏:工部留江西应解料银一万两,烧造上用瓷器,从抚臣徐栻奏也。」(《明实录·大明穆宗庄皇帝实录》卷六十六,台北中央研究院历史语言研究所,一九六七年)

《江西省大志·陶书》(万历本,中国国家图书馆藏善本书)「料价」载:「陶有料价。先年系布政司公帑支给。嘉靖二十五年烧造数倍、十百加派,阖省随粮带征银一十二万两,专备烧造,节年支尽。嘉靖三十三年又加派银二万两,亦烧造支尽。自后,止于本司库帑银借支,然烦费岁钜万。如鱼缸及砖,则又不止是公私方苦匮鬻罪加赋之说,殆纷纷矣!」

明代万历年间的烧造费用,文献中有「磁器节传二十三万五千件,约费银二十万两」{陈子龙等选辑《明经世文编》卷四四四「王都谏奏疏」之「稽财用匮竭之源酌营造缓急之务以光圣德以济时艰疏(节财六事)」,中华书局出版,一九六二年} 的记载,可知每件瓷器的平均烧造费用约为一两白银。

后仿嘉靖、隆庆、万历朝御窑瓷器

后仿嘉靖、隆庆、万历朝御窑瓷器主要体现在三个方面:一是造型、纹饰、款识等均模仿这三朝御窑瓷器原作的一类作品;二是只仿写这三朝御窑瓷器年款、造型和纹饰则具有仿制时期瓷器特点的一类作品;三是在原胎上后加彩的一类作品。后仿嘉靖、隆庆、万历三朝御窑瓷器以清代康熙至乾隆朝、清末光绪朝至民国以及二十世纪七十年代末以来的仿品最为多见。所仿嘉靖朝御窑瓷器品种主要有青花、青花加矾红彩、五彩、斗彩、素三彩、矾红彩、浇黄釉瓷等;所仿隆庆朝御窑瓷器品种主要有青花、青花加矾红彩、五彩瓷等;所仿万历朝御窑瓷器品种主要有青花、黄地青花、黄地绿彩、五彩瓷等。鉴别时主要应从造型、纹饰、胎釉彩、款识等方面寻其破绽。比如说,仿品的造型呆板走样或过于规整,纹饰画法拘谨且过于精细,釉面干白,矾红彩不够鲜艳,款识字体笔画缺乏力度或过于工整等。

尤其是嘉靖、隆庆、万历三朝青花瓷器的釉,既不同于明初永乐、宣德朝青花瓷器釉面泛橘皮纹,也不同于明代中期成化、弘治朝青花瓷器釉面平整油光,而是呈现一种厚润、白中泛青较重、釉层清亮的时代特征。嘉靖、隆庆、万历三朝御窑瓷器中异形器非常多见,且一般都有变形,而后仿品一般都较规整。另外,这三朝御窑瓷器中大件器物也较为多见,但制作工艺均不太精细,尤其是底足处理得较为粗糙,而后仿品制作工艺和底足处理得往往过于精细。这些都是在鉴定中尤应引起注意的方面。

嘉靖至万历时期,处于明代晚期,江西饶州地区经常遭受天灾人祸,致使当地人民流离失所,生活趋于穷困,景德镇的瓷业生产也屡遭破坏。在如此不利的情况下,朝廷本应缩减烧造任务,于民休养生息,「以苏穷民」、「以节民力」、「以章俭德」,但实际情况恰恰相反,所下达烧造任务「日多一日,费至钜万」,「烧造数倍,十百加派」,「烦费岁钜万」。这种情况的发生,与明代晚期社会风气的转变有密切关系。

明代晚期随着商品经济的繁荣,封建地主阶级加紧剥削和搜刮百姓,贵族、官僚、地主、富商等穷奢极欲,社会风气日趋奢靡。景德镇御器厂为完成烧造任务,各种名目的派役(编役、雇役、办事人夫及其工食银以及解运瓷器的包装材料等)几乎都要饶属数邑供应,其负担之重可想而知。不但如此,为适应腐化的社会风气,还盲目追求形体高大、形状怪异的器物,而且数量极大、期限严急。这种情况的发生,与高高在上的皇帝既不了解实际情况,又不采纳大臣意见有密切关系。朝廷虽掌握御用瓷器烧造大权,但并不了解远在千里之外的御器厂生产的实际情况,对瓷器烧造和运输之困难程度更是茫然无知,以至于主观臆断,只知一味命造,不顾百姓死活,而且相关官吏也因烧造难成、逾期不能完成交派任务而被治罪(减俸、降职)。这种情况发展下去,导致窑工抗争不断。万历二十七年窑工童宾因不满太监潘相督造龙缸,器大难成,窑工受虐,而将身赴火,以示抗争。并最终导致万历三十六年御器厂寿终正寝。(二十世纪六十年代景德镇陶瓷馆吴良华先生在景德镇市珠山明代御器厂故址发现一块崇祯十年《关中王老公祖鼎建贻休堂记》石碑,景德镇市陶瓷考古研究所藏有该碑拓片。碑文中有「我太祖高皇帝三十五年,改陶厂为御器厂……显皇帝二十七年,复命中官为政,三十六年辍烧而撤中官……沿及列祖以迄今上,圣人迭出,力行节爱,烧造不兴,与民休息……」的记载。据江西省历史学会景德镇制瓷业历史调查组《景德镇制瓷业历史调查资料选辑》,一九六三年一月第一版)

万历三十六年景德镇御器厂停烧,是景德镇瓷器生产的一个转折点,从此景德镇瓷器生产步入御窑衰落、民窑兴盛的过渡期(或称「转变期」、「转型期」),直至康熙二十年(一六八一年)御窑厂正式恢复烧造,时间长达七十三年。