某矿综放面沿空掘巷支护效果分析

武建国

(山西汾西矿业集团柳湾煤矿,山西 孝义 032300)

1 工程概况

某矿为特大型矿井,年产量为800万t,1306工作面轨道顺槽属于一采区,位于-660 m水平,地面标高约为+46.36 m~+50.32 m,井下标高约为-576.3 m~-516.4 m。

1306轨道顺槽沿底板在3煤中掘进,3煤内部发育两层夹矸,一层在距煤层底板往上5.50 m~5.80 m处,厚度约0.02 m~0.03 m,为粉砂质泥岩;另一层在距底板之上约2.90 m~3.90 m处,厚度约0.30 m~0.50 m,为粉砂岩或泥岩。3煤厚度约8.21 m~9.45 m,平均厚度约8.80 m,煤硬度f=2~3,煤层沉积比较稳定,煤层厚度变化比较小。3煤直接底为一层厚度约1.00 m~2.65 m的粉砂岩,硬度系数f=4~6;3煤直接顶为一层厚度约0 m~11.64 m的粉砂岩,硬度f=4~5;3煤老顶为一层厚度约14.35 m~23.34 m的中、细砂岩,硬度f=5~7。3煤层具有一定弱冲击倾向性。

2 巷道支护方案设计

1306轨道顺槽布置采取留小煤柱沿空掘巷的方式,顺槽为梯形断面,巷道掘进方向为沿3上煤和3下煤的夹矸上平面,巷道净高不低于3 800 mm。3下煤和夹矸厚度小于3.8 m,破3上煤,沿3下底板方向掘进,巷道高不小于3.8 m:3下煤和夹矸厚度为3.8 m~4.5 m时,掘进方向为沿夹矸上平面及3下煤底板;3下煤和夹矸厚度大于4.5 m时,在底板处留底煤控制巷道高度不小于3.8 m。沿空巷道实体煤帮扎角87°,煤柱帮扎角90°,下底净宽度为5.0 m,上底净宽度为4.8 m;净断面面积为18.62 m2;巷道掘进高度为4.0 m,下底掘进宽度为5.2 m,上底掘进宽度为5.0 m,掘进断面面积为20.4 m2。

本巷道所设计的支护方式为锚网带和锚索联合支护,本文从顶板支护、实体煤帮支护、小煤柱支护三方面分别说明设计的支护方式及参数[1-3]。

2.1 顶板控制

每排安设7根Φ22 mm×2 400 mm左旋无纵筋螺纹钢锚杆,杆体强度为KMG500,每根锚杆用2支CK2570树脂锚固剂,在端部用1块60 mm×60 mm×10 mm铁托盘加固。锚杆间距为750 mm,排距为800 mm。钢带两端锚杆与水平方向呈75°角斜向上打注,其他顶部锚杆垂直于顶板打注。

距巷中左右750 mm各布置一排锚索,锚索排距1 600 mm。锚索尺寸为22 mm×8 500 mm,锚索用钢绞线制成,每根锚索使用1支CK2550树脂锚固剂,2支CK2570树脂锚固剂,端部使用1块尺寸为250 mm×250 mm×18 mm的碟型钢托盘。锚索打注滞后迎头不超过4 m。

巷道顶部使用4 800 mm长的梯型钢带,钢带端头眼孔为滑孔,孔距为750 mm。顶板布置金属菱形网,菱形网材料为8#镀锌铁丝,网格尺寸为50 mm×50 mm,临近2片网间联接12#双股铁丝。网间搭接50 mm~100 mm,联网扣布置于菱形网锁边往里第1个十字绞点处,每隔一个绞点联一扣,拧扣不得少于3圈。

2.2 小煤柱加固

每排安设5根Φ20 mm×2 000 mm全螺纹钢锚杆,杆体强度为KMG400,每根锚杆使用2支CK2550树脂锚固剂,端部用1块规格为150 mm×150 mm×10 mm的弧形铁托盘加固。在钢带往下不大于200 mm处打注第1根锚杆,两帮第1根锚杆与水平方向呈15°~25°仰角打注,第2根到第4根垂直于煤壁打注,锚杆上、下间距为800 mm,第5根斜向下与水平方向呈15°~20°俯角,距离底板小于500 mm,并保证锚杆托盘要紧压金属网。施工过程中要在每次循环架设一排排距为800 mm的钢带,两帮上面的2根锚杆一排一打,第3根可以滞后迎头2排再打注,第4根可滞后3排,第5根可滞后6排,帮部煤壁较松软片帮时需紧跟迎头打注。

沿空帮锚索布置方式为在相邻的锚杆之问隔排插花布置,锚索排距1 600 mm。在沿空帮顶板往下500 mm以25°~35°仰角打注1根5 000 mm长锚索,帮部垂直于煤壁打注1根3 500 mm长锚索。锚索材料为钢绞线,锚索直径22 mm,使用1支CK2550锚固剂,2支CK2570锚固剂,帮锚索使用1块尺寸为250 mm×350 mm×18 mm的碟型钢托盘,预紧力大于80 kN的弧形压力碗1个。上部锚索滞后迎头的距离不大于4 m,下部滞后距离不大于30 m。

巷道帮部布置金属菱形网,从两肩窝直至夹矸下平面以下300 mm布置双层金属网。帮部金属网材料、尺寸及布置方法和顶部相同。

喷浆封闭范围为轨顺巷道沿空帮和顶板0.5 m,厚度为50 mm,要求足够严密、无孔洞。混凝土标号为C20,所用质量配比为m(水泥)∶m(砂子)∶m(石子)=1∶2∶2。喷浆施工时,要不断调整受喷面与喷头的距离和角度,防止喷浆材料回弹,受喷面与喷头距离约0.8 m~1.0 m。喷浆机喷射时的供风压为0.2 MPa左右,水压高于风压0.1 MPa。喷射过程中应及时调整给水量,水灰比例应控制在0.4~0.5。同时,要保证反复喷射均匀,并确保封堵密实,无缝隙或孔洞。喷射时如果有停风或堵管现象发生,应立即将喷头下垂,以防止水倒流,并及时停电、停风。人工卸料时,速凝剂掺入混合料内要均匀。根据不同的喷射要求,速凝剂掺入量应控制在水泥的3%~5%,喷顶取上限。

2.3 实体煤帮支护

帮部锚杆的布置方式与煤柱帮相同。根据该采区现有的沿空顺槽观测结果,在超前支承压力影响下,巷道表面变形较大,特别是两帮变形。所以需在巷道实体煤帮另外补打长锚索加强支护。

在实体煤帮布置2根规格为Φ22 mm×8.5 m的长锚索。帮部上方锚索在顶部锚杆之下50 cm,以15°~25°仰角打注,安装时应保证锚索穿过顶板夹层;中部锚索在实体煤帮第3根锚杆之下0.35 m,垂直于煤壁打注。每两排锚杆布置一排锚索,即,锚索排距1.6 m。

锚索材料为钢绞线,每孔采用一支CK2550和2支CK2570树脂药卷加长锚固,预紧力应大于80 kN,锚固力大于200 kN,以保证效果。实体煤帮金属网的布置方式与小煤柱帮相同。

1306轨道顺槽支护断面如图1所示。

图1 支护断面(mm)

3 支护效果实测分析

为了研究上文支护方式和参数的实际支护效果,在轨道顺槽中设置测站,对巷道表面位移进行了监测。监测数据反映巷道表面位移的大小及巷道断面缩小程度,判断围岩的运动是否超过其安全允许值,是否影响巷道的正常使用。具体包括:顶板下沉量、底臌量、实体煤帮位移量和煤柱帮位移量,进一步得到顶底板及两帮相对位移量[4-5]。

在1306轨道顺槽掘进期间,在迎头后方布置3个测点:1#测点(469#钢带375.2 m处)、2#测点(504#钢带403.2 m处)、3#测点(541#钢带432.8 m处),测点布置如第169页图2所示,将观测数据统计整理,并绘制分析曲线图。

图2 巷道表面位移监测点布置图

以1306工作面回采为例,采用“十字”布点法,在1306轨道顺槽距开切眼90 m、100 m、108 m处各设一组点,将观测数据统计整理,并绘制分析曲线图。

3.1 掘巷期间巷道表面位移

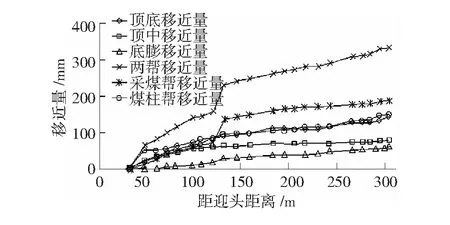

1) 1306轨道顺槽掘进期间,1#测点的监测数据制成的曲线如图3所示。

图3 1#测点巷道表面位移变化曲线

顶底板最大相对位移为145 mm,其中,顶板最大下沉量80 mm,在掘进迎头后方180 m处变形趋于稳定;最大底臌量65 mm,在掘进迎头后方180 m处变形趋于稳定。

在观测期间,两帮最大相对位移为340 mm,其中,实体煤帮最大位移190 mm,煤柱帮最大位移150 mm。

由顶底板和两帮的变形可知,巷道在迎头后方48 m范围内变形较为剧烈,且两帮移近量大于顶底板移近量。

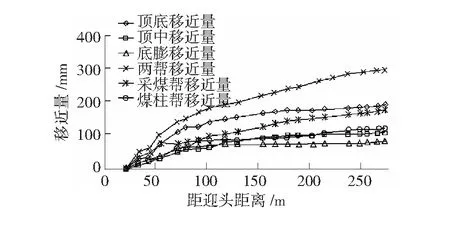

2) 1306轨道顺槽掘进期间,2#测点的监测数据绘制成的曲线如图4所示。

在观测期间,顶底板最大相对位移为193 mm,其中,顶板最大下沉量109 mm,在掘进迎头后方170 m处变形趋于稳定;最大底臌量84 mm,在掘进迎头后方170 m处变形趋于稳定。

在观测期间,两帮最大相对位移为299 mm,其中,实体煤帮最大位移177 mm,煤柱帮最大位移122 mm。

图4 2#测点巷道表面位移变化曲线

由顶底板和两帮的变形可知,巷道在迎头后方70 m范围内变形较为剧烈,且两帮移近量大于顶底板移近量,煤柱帮位移大于实体煤帮位移。

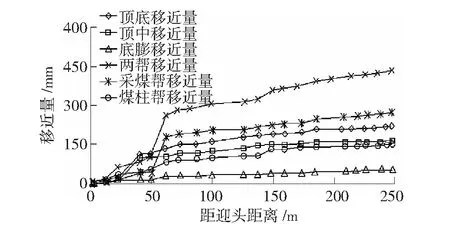

3) 1306轨道顺槽掘进期间,3#测点的监测数据绘制成的曲线如图5所示。

图5 3#测点巷道表面位移变化曲线

在观测期间,顶底板最大相对位移为233 mm,其中,顶板最大下沉量174 mm,在掘进迎头后方125 m处变形趋于稳定;最大底臌量59 mm,在掘进迎头后方148 m处变形趋于稳定。

在观测期间,两帮最大相对位移为445 mm,其中,实体煤帮最大位移287 mm,煤柱帮最大位移158 mm。

由顶底板和两帮的变形可知,巷道在迎头后方62 m范围内变形较为剧烈,且两帮移近量大于顶底板移近量,煤柱帮位移大于实体煤帮位移。

综合分析上述数据,可以得到综放沿空顺槽在掘进期间的变化规律如下:

综放沿空巷道掘进期间的表面位移随距迎头距离的增大而逐渐增大,最终趋于平稳。

巷道表面变形经历了从急剧升高到缓慢升高再到趋于稳定3个阶段,急剧升高段位于距离迎头约70 m以内,趋于稳定段位于距迎头180 m以外,巷道顶板变形最终稳定在80 mm~174 mm范围内,底膨变形稳定在59.84 mm,顶底板移近量稳定在145 mm~233 mm,实体煤帮移近量稳定在190 mm~287 mm,小煤柱帮移近量稳定在122 mm~155 mm,两帮移近量稳定在299 445 mm。

沿空顺槽两帮位移大于顶底板位移,而实体煤帮位移大于小煤柱帮。

3.2 回采期间巷道表面位移

在1306轨顺距开切眼90 m、100 m、108 m处设3组测点,观测1306轨顺巷道围岩变形情况。将观测数据统计整理,并绘制分析曲线图。

1) 1306轨道顺槽围岩变形

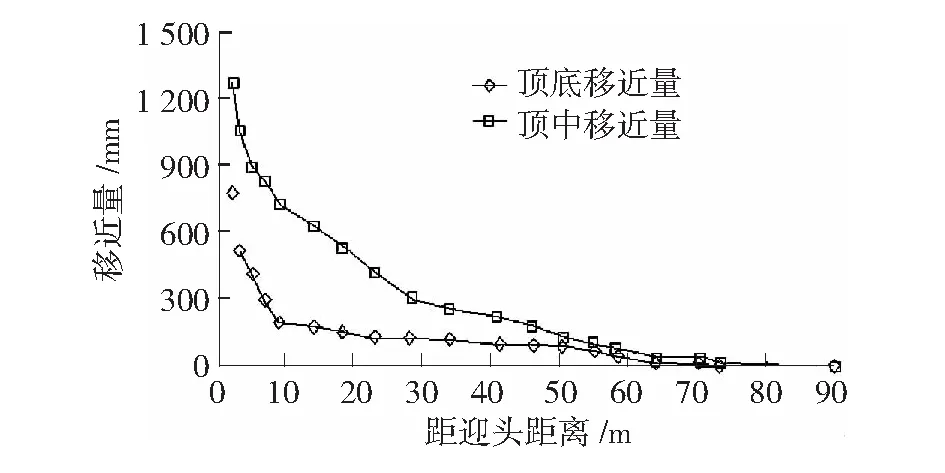

1306轨道顺槽1#测点的监测数据绘制成曲线如图6所示。

图6 1#测点巷道表面位移变化曲线

由图6可以看出:

a) 测点距工作面煤壁70 m两帮移近量变化基本稳定,64 m时两帮移近量有逐步增大趋势,50 m时进入剧烈影响区,工作面煤壁处两帮移近量变化最大,其移近量为1 268 mm,剧烈影响区域为50 m。

b) 测点距工作面煤壁70 m~73 m时顶底移近量变化基本稳定,64 m时顶底移近量又逐步增大呈上升趋势,50 m时变形量剧增,为剧烈影响区,工作面煤壁处移近量变化最大,其移近量为768 mm。

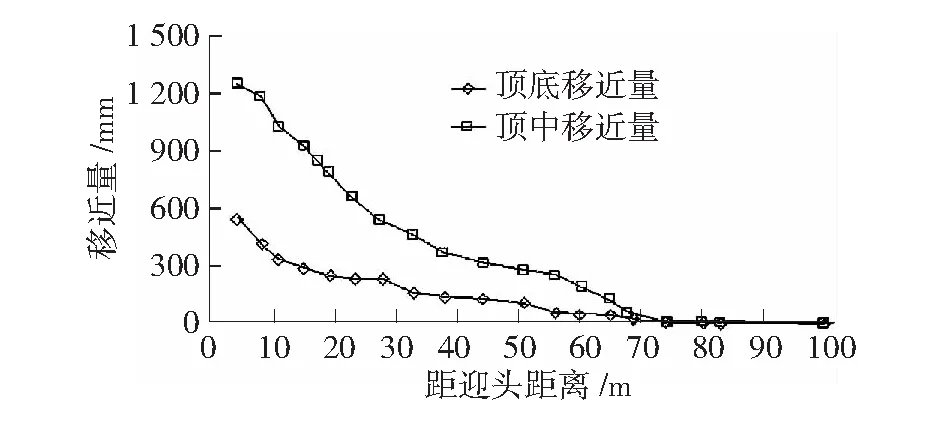

1306轨道顺槽2#测点的监测数据绘制成曲线如图7所示。

图7 2#测点巷道表面位移变化曲线

根据图7可以看出:

a) 测点距工作面煤壁80 m两帮移近量变化基本稳定,68 m开始两帮移进量逐步增大并呈上升趋势,测点距工作面煤壁4 m处两帮移近量变化最大,其移近量为1 245 mm,剧烈影响区域为65 m。

b) 测点距工作面煤壁69 m顶底移近量变化基本稳定,56 m开始顶底移近量逐步增大呈上升趋势,测点距工作面煤壁4 m处两移近量变化最大,其移近量为548 mm,剧烈影响区域为51 m。

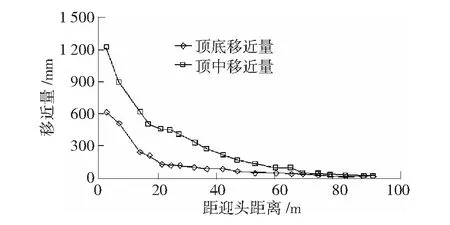

1306轨道顺槽3#测点的监测数据整理绘制成曲线如图8所示。

图8 3#测点巷道表面位移变化曲线

根据图8可以看出:

a) 测点距工作面煤壁82 m两帮移近量变化基本稳定,77 m两帮移近量逐步增大呈上升趋势,工作面煤壁处两帮移近量最大,其移进量为1 203 mm,剧烈影响区域为64 m。

b) 测点距工作面煤壁82 m顶底移近量变化基本稳定,77 m顶底移近量逐步增大呈上升趋势,工作面煤壁处两移近量最大,其移近量为616 mm,剧烈影响区域为64 m。

综上可知:

a) 轨道顺槽超前影响范围在距工作面煤壁64 m~74 m;剧烈影响范围在距工作面煤壁50 m、64 m。

b) 由围岩变形量数值看,轨顺两帮变形量要大于顶底板的变形量,两帮变形量约为顶底板变形量的1.6倍~3.2倍。

4 研究结果的技术经济分析

针对综放沿空巷道大变形的特点,着眼于巷道的实际支护效果,以现场数据为依托,全面系统地研究了综放沿空掘巷巷道围岩控制技术,对巷道围岩侧向应力场、沿空巷道稳定性原理、锚固系统等进行比较系统的研究,科学地提出了留设小煤柱沿空掘巷的新支护方案,现场巷道维护状况良好,取得了可观的经济效益与社会效益。

在采用长锚索加固实体煤帮之前,综放沿空巷道两帮变形极为剧烈,尤其是实体煤帮变形严重。实体煤帮变形最大甚至达到3 m,而煤柱帮喷层也已经严重破坏。严重变形的巷道断面严重缩小,已不能满足安全生产的要求。

按照之前设计的支护参数,对1306轨道顺槽试验采用了实体煤帮长锚索加固,发现该巷道围岩变形明显减小。支护效果证实了这种加固方法的作用,可以保证巷道在使用期间的稳定性,满足综放开采的要求。

由于采用科学、合理的支护方案,大大减小了返修巷道所带来的对生产的一系列影响,加快了掘进速度,保证了正常生产。此外,还节约了大量维护费用,减轻了工人劳动强度,提高了掘进效率和支护质量,有效提高了矿井的生产效率。

5 结论

根据综放侧向顶板结构和支承压力分布规律,结合沿空巷道实体煤帮控制设计,针对1306轨道顺槽进行了支护设计,得到了很好的效果。

1) 综放沿空巷道实体煤帮以高锚固力的长锚索加固为主,综合运用锚杆、金属网、钢带、长锚索、短锚索联合支护方式。

2) 现场结果显示,沿空巷道掘进期间表面位移随着距迎头距离的增大而增大,并且经过了急剧升高、缓慢升高和趋于稳定3个阶段,分别位于距迎头70 m以内、70 m~180 m和180 m之外,巷道顶板下沉59 mm~87 mm,底板臌起65 mm~174 mm,顶底板移近量为145 mm~233 mm,实体煤帮变形150 mm~287 mm,小煤柱帮变形125 mm~190 mm,两帮移近量最终为315 mm~445 mm;工作面回采期间巷道变形更加剧烈,顶底板移近量为548 mm~768 mm,两帮移近量为1 203 mm~1 245 mm。可以看出,综放沿空巷道变形后仍有较宽裕的工作空间,可以保证设备运输及工作人员安全。

3) 沿空顺槽掘进及工作面回采期间巷道围岩应力变化剧烈,巷道变形量较大,变形影响范围广。沿空顺槽两帮的位移大于顶底板的位移,实体煤帮的位移大于煤柱帮,顶板位移大于底板。

4) 无论在掘进还是回采期间,综放沿空巷道变形都得到了有效控制,锚杆、锚索及围岩等组成的承载结构使巷道保持了较高的稳定性,特别是两帮变形显著减小,由加固前的3 m以上减小到加固后的不足1.5 m,实现了巷道安全支护。