论《隆福寺格斯尔》与木刻本《格斯尔》的双重关系:《隆福寺格斯尔》第十、十二章文本对比分析

玉..兰

蒙古《格斯尔》以多种文本和形态传世,其中《隆福寺格斯尔》与木刻本《格斯尔》一同是蒙古民间流传最广、影响最大的两个《格斯尔》文本,对后来的抄本和口头演述产生了深远影响。《隆福寺格斯尔》为1954年从北京隆福寺旧书店所得竹笔抄写本,从第8章到第13章,共6章。《格斯尔》版本问题以及各文本之间的文本关系一直是《格斯尔》研究的重点议题,但由于《隆福寺格斯尔》在章节次序、人物关系上接续了木刻本《格斯尔》,因此,在被发现之初便被定性为木刻本《格斯尔》的续本,两者的文本关系似乎无需再辨析、论证。不仅《隆福寺格斯尔》整个文本,甚至其中与《木刻本》内容相似的章,都被视为木刻本《格斯尔》的接续,比如格斯尔研究学者确日勒加甫在其论文《关于格斯尔变驴之部的研究》中介绍此章时直接断定“木刻版中的简略版早于隆福寺本中篇幅长的异文,后者为木刻本基础上续作的一章”①中国社会科学院民族文学研究所编:《〈格斯尔〉论集》,2003年,第106—116页。。然而,虽然《隆福寺格斯尔》在章节次序、人物关系上接续了木刻本,但它在故事范型、情节内容、程式、语言等方面有其独特风格,是一个独立的抄本。《隆福寺格斯尔》章节次序有所混乱,看得出它在成书时经过对现有书面或口头文本的重新组合过程,其各部或章的形成和演变不是一致的,因此要研究文本的关系,须以各章分别分析。笔者认为两者的关系非简单的承续关系。鲍培、达木丁苏荣等著名学者虽然没有通过具体文本研究来验证,但他们都曾强调过木刻本《格斯尔》并非各抄本的母本。斯钦巴图提出木刻本和隆福寺本之间不止“补遗和续集关系”,而且有“被改编和改编关系”,并称“木刻本第六章与续集第十章,便是改编前和改编后文本关系的典型”②斯钦巴图:《北京木刻本〈格斯尔〉与佛传关系论》,《民族艺术》,2014年第5期,第109页。。为揭示《隆福寺格斯尔》形成过程的不同规律和机制以及其与木刻本之间的复杂关系,本文将选取《隆福寺格斯尔》中与木刻本《格斯尔》关系最密切的两章,即第十章和第十二章,分别进行分析和讨论。

一、《隆福寺格斯尔》第十章与木刻本第六章的对比分析

在《隆福寺格斯尔》中,第十章《镇压罗布沙蟒古思之部》①《隆福寺格斯尔》的第十章《镇压罗布沙蟒古思之部》开头处嵌入了另一个短小的章《晁通之部》,后方标记有章名《晁通之部》,本文的讨论对象不含此《晁通之部》。(以下简称LG-10)是较独特的:其一,从前后章的呼应部分可见,此章是《隆福寺格斯尔》成书时嵌入的一章:《隆福寺格斯尔》的每一章开头都有对前一章的概述总结,而此章后一章即第十一章对前文的概述不是对第十章的总结,而是对第九章的总结,此外第十一章文中嘉萨从天而降时回忆了格斯尔一生中与蟒古思之间的战争与搏斗,但并没有提及前一章所述镇压罗布沙蟒古思的经历;其二,隆福寺本的同源抄本《策旺格斯尔》中唯独没有此章;其三,在情节内容上,这一章与《隆福寺格斯尔》其他章节有区别:除此章和开头中使英雄复活一章之外,其他各章都以格斯尔和勇士们与蟒古思及其手下一一搏斗的故事为核心,而此章不属于这一范型。在这一独特的来历背后,或许是不同于其他章的生成、流变过程。

正如学界共识,此章与北京木刻本《格斯尔》第六章(以下简称BG-6)情节大致相同。两者一长一短,一繁一简,讲的是蟒古思变成大喇嘛,用驴像把格斯尔变成驴,带回去,格斯尔夫人阿珠—莫日根(在木刻本中为阿鲁—莫日根,格斯尔抄本中类似的人名发生变异的情况很多)变成蟒古思姐姐去解救格斯尔并两人一同消灭蟒古思的故事。此章未见于藏族《格萨尔》,是蒙古文《格斯尔》独有的章节。如上所述,关于两者的关系,学界一致认为木刻本异文是隆福寺本的母本。这些研究一方面将《隆福寺格斯尔》文本视为一个整体而论,另一方面没有经过对两者之间细致的文本对比分析,因此结论自然有偏颇处。为深入探讨两者的关系,本文将从情节、语言等不同方面对LG-10和BG-6进行对比和分析。

(一)情节对比分析

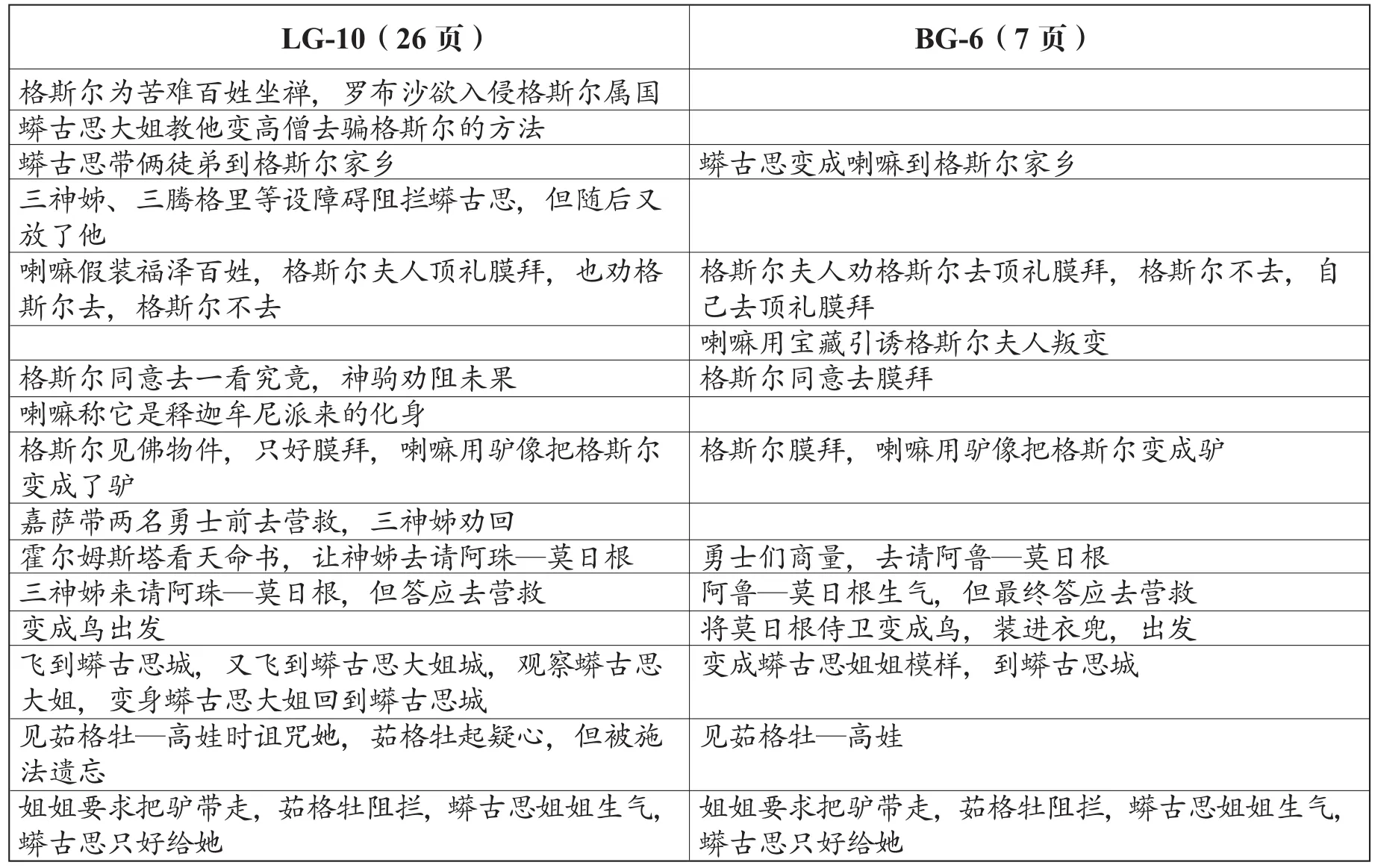

通过下面的表格可呈现LG-10与BG-6情节上的对应和不同之处:

格斯尔为苦难百姓坐禅,罗布沙欲入侵格斯尔属国蟒古思大姐教他变高僧去骗格斯尔的方法蟒古思带俩徒弟到格斯尔家乡三神姊、三腾格里等设障碍阻拦蟒古思,但随后又放了他喇嘛假装福泽百姓,格斯尔夫人顶礼膜拜,也劝格斯尔去,格斯尔不去格斯尔同意去一看究竟,神驹劝阻未果喇嘛称它是释迦牟尼派来的化身格斯尔见佛物件,只好膜拜,喇嘛用驴像把格斯尔变成了驴嘉萨带两名勇士前去营救,三神姊劝回霍尔姆斯塔看天命书,让神姊去请阿珠—莫日根三神姊来请阿珠—莫日根,但答应去营救变成鸟出发飞到蟒古思城,又飞到蟒古思大姐城,观察蟒古思大姐,变身蟒古思大姐回到蟒古思城见茹格牡—高娃时诅咒她,茹格牡起疑心,但被施法遗忘姐姐要求把驴带走,茹格牡阻拦,蟒古思姐姐生气,蟒古思只好给她蟒古思变成喇嘛到格斯尔家乡格斯尔夫人劝格斯尔去顶礼膜拜,格斯尔不去,自己去顶礼膜拜喇嘛用宝藏引诱格斯尔夫人叛变格斯尔同意去膜拜格斯尔膜拜,喇嘛用驴像把格斯尔变成驴勇士们商量,去请阿鲁—莫日根阿鲁—莫日根生气,但最终答应去营救将莫日根侍卫变成鸟,装进衣兜,出发变成蟒古思姐姐模样,到蟒古思城见茹格牡—高娃姐姐要求把驴带走,茹格牡阻拦,蟒古思姐姐生气,蟒古思只好给她LG-10(26页) BG-6(7页)

蟒古思派属下跟踪,阿珠夫人施法挡住看门人的眼睛进入城内,属下返回报告阿珠—莫日根带着驴上天交给三神姊返回霍尔穆斯塔让格斯尔变回人身,让他回去向夫人敬酒叩谢蟒古思另一个姐姐住在去蟒古思城的路上,威力胜过蟒古思,格斯尔与夫人先去找她看到白鹿,阿珠—莫日根让格斯尔射中其额中白点,格斯尔没射中,阿珠—莫日根射中,蟒古思姐姐带着箭逃跑格斯尔变身小孩追去,帮蟒古思姐姐拔了箭,娶其为妻蟒古思大姐去见蟒古思,发现被骗,带兵出发;成为格斯尔妻子的姐姐没参与,派使者告知格斯尔格斯尔派出勇士们分别对应四方来敌(勇士们打斗的细节,变各种动物追逐)格斯尔用五座山写上六字压住蟒古思,两孩子杀死蟒古思士兵的魂,格斯尔又带着两孩子到蟒古思城,杀了蟒古思灵魂,烧掉蟒古思城格斯尔惩罚茹格牡,两个儿子帮母亲,回到家又惩罚她,阿珠—莫日根替她求情蟒古思派属下跟踪,阿鲁夫人让驴前半身进城门,属下返回报告阿鲁—莫日根带着驴回娘家——龙宫格斯尔变回人身格斯尔与夫人为了比试,去打猎看到白鹿,阿鲁—莫日根让格斯尔射中其额中白点,格斯尔射中,白鹿带着箭逃到蟒古思姐姐城中格斯尔变身小孩追去,帮蟒古思姐姐拔了箭,娶其为妻格斯尔去追蟒古思,变各种动物追逐格斯尔托假梦骗蟒古思,让蟒古思收其为徒,赶走了其他徒弟,烧掉蟒古思城

上方表格简单明了地体现了两者情节的相同和区别处。LG-10篇幅长、情节丰富,而BG-6篇幅短,内容主要由主干情节构成,而少了很多次要情节,如以各种征程来说,LG-10中的征程路途总有突破险阻、障碍等情节,如蟒古思来到格斯尔城时三神姊、三腾格里分别变成大山和渔网来阻拦,因为他是格斯尔命中注定的敌人才放了他;格斯尔去见喇嘛时枣骝神驹来劝阻;格斯尔被抓走后三个勇士欲前去营救,路上遇到大山、大树、大海等三大险阻之后被三神姊劝回等;而在BG-6中一律没有类似征途中的险阻、障碍情节,出发即到达。在类似内容情节的繁简区别中,出现了不同的前因后果、不同的逻辑关系,主要有如下五点:

第一,在LG-10中,阿珠—莫日根看到格斯尔受折磨后,先飞到蟒古思姐姐城,仔细观察了蟒古思姐姐的模样,不仅看了她的外貌还看到蟒古思姐姐因腿瘸走路时拄着拐杖,之后才变身为蟒古思姐姐去找蟒古思,而在BG-6中,阿鲁—莫日根去解救格斯尔时,在完全不知道蟒古思姐姐的模样的情况下直接变身为蟒古思姐姐去找蟒古思,这有悖于史诗本身的逻辑,正如布林贝赫先生在其《蒙古英雄史诗诗学》中所说,“英雄虽然有多种变身的魔法,但也遵循一定的规律,即必须先看到对方的模样才可以变成其模样”,这是“史诗本身的逻辑”。①巴·布林贝赫:《蒙古英雄史诗诗学》,呼和浩特:内蒙古教育出版社,1997年,第92页。显然,BG-6中为了故事精简,使史诗逻辑传统遭到破坏。

第二,在LG-10中,茹格牡在格斯尔变驴之后,被蟒古思强行掳走后才会叛变,符合格斯尔夫人的行为惯例,而在BG-6中,茹格牡在没有被蟒古思胁迫时主动为其财物而叛变于蟒古思,伙同蟒古思俘虏格斯尔,这并不符合格斯尔传统中茹格牡夫人的做法。

第三,按照史诗的逻辑,格斯尔赴战时对携带哪些勇士仔细琢磨,常因谁一同去、谁留下看家而引发怨气和论辩,而带去的勇士都要发挥一定作用。在LG-10中,阿珠—莫日根自己变成了鸟,飞到蟒古思城;而BG-6中阿鲁—莫日根出发时特地把勇士莫日根侍卫变成鸟,揣在衣兜里,但后面的故事中莫日根侍卫并未出现,也没有发挥任何作用。这也违背了史诗原有的逻辑。

第四,同样,在LG-10中,格斯尔在阿珠夫人的要求下娶了蟒古思姐姐,这位妻子在蟒古思征战格斯尔时派使者给格斯尔送信。而在BG-6里面,格斯尔娶了蟒古思姐姐,但后来并没有出现任何与她相关的内容。

第五,在LG-10中,阿珠—莫日根变的蟒古思姐姐要求见茹格牡,并明里夸她漂亮而暗里诅咒了叛变的茹格牡,引起茹格牡—高娃的疑心。而在BG-6中,蟒古思姐姐要求见茹格牡只夸赞她长得美这一情节,虽然比LG-10精简,却反而显得冗余、异常。

史诗情节不一定遵循现实和理性的逻辑,但并非毫无逻辑和前因后果关系,它的逻辑形成于远古时期,并在传承中得以固定模式化,形成惯例。其中,一些微小情节可能在史诗中扮演了重要的叙事功能,如果删去,会对整个叙事造成一定的破坏。BG-6经过大幅度改编和删减,致使史诗原有的逻辑遭到破坏。

另外,在两者情节对比基础上,再看其他书面和口头文本中相应的章,则可发现大多数异文更接近LG-10。如布里亚特《阿拜·格斯尔》①《阿拜·格斯尔·科布恩》,呼和浩特:内蒙古教育出版社,1982年。为1959年在俄罗斯乌兰乌德出版的斯拉夫蒙古文本的转写本。中的《格斯尔镇压吕尔·哈日·罗布萨拉代之部》、青海《格斯尔》②《卫拉特格斯尔》,乌斯荣贵编:《青海蒙古格斯尔史诗》,呼伦贝尔:内蒙古文化出版社,2003年。中的《镇压罗布萨拉玛之部》等口头文本都更接近LG-10,其中有诸多不同于BG-6而与LG-10相同的情节,如蟒古思姐姐教给蟒古思令格斯尔变驴的办法,用六字山压住蟒古思等,可见这些文本与LG-10文本有直接关联。乌尼乌兰在其《〈格斯尔传〉西部蒙古异文研究》③M. 乌尼乌兰:《〈格斯尔传〉西部蒙古异文研究》,呼伦贝尔:内蒙古文化出版社,2015年,第116页。中称斯·胡亚克土的口头文本来自木刻本(BG-6),并称其中用六字山压住蟒古思的母题来自《西游记》,这一结论过于草率。书面文本中与LG-10同源的异文更加普遍,《诺木齐哈屯格斯尔》等多部抄本都有与LG-10同源的异文。可见该异文以书面和口头的传播程度很广泛。

(二)语言对比分析

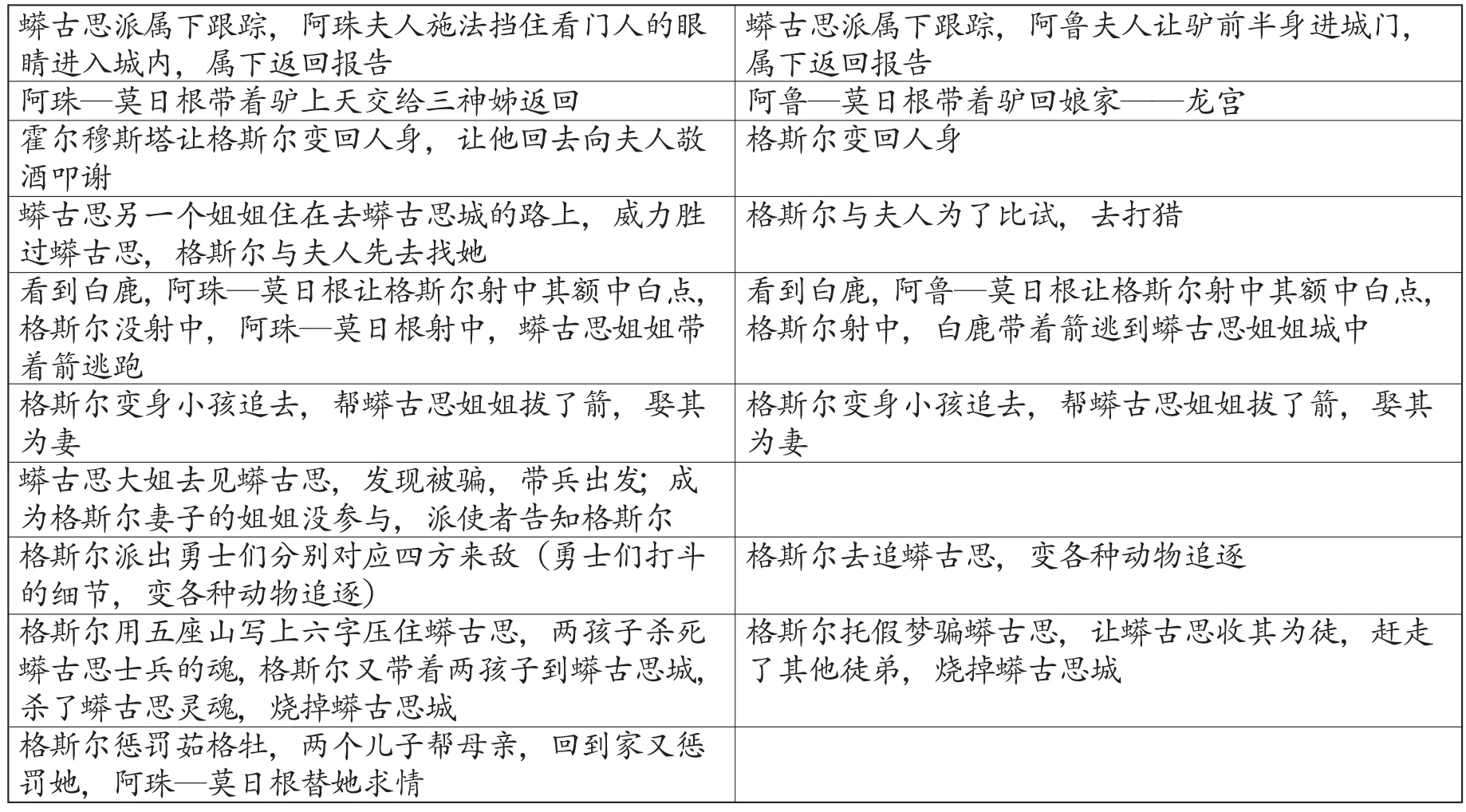

LG-10与BG-6两者场景描述的差异较大,但通过相应内容的详细对比,可以发现两者之间细微的变异情况,比如对阿珠—莫日根所变的蟒古思姐姐形象的描绘如下:

上表可为两个异文的关系提供一些线索:在LG-10中,形象描绘十分丰富,有阿珠—莫日根的观察过程,也有蟒古思姐姐从小到大的整体描述,包括眼睛、眉毛、牙齿、乳房、耳朵、鼻孔、指甲、毛发、声音、腿、拐杖等,而在BG-6中只有部分核心特征,即眼睛、眉毛、乳房、牙齿、拐杖等部分,完全对应LG-10中相应部分,但其他器官的描述都已省去。其中,阿珠—莫日根看到蟒古思姐姐站起身时拄着拐杖,仔细一看原来腿是瘸的,走路时一瘸一拐,而BG-6中,没交代腿瘸而只说拄着拐,说明对蟒古思姐姐的形象进行简化,保留了形象的一小部分特征描述。

其次,论文本特征,LG-10虽以散文形式书写,但与木刻本不同的是它有诸多民间文学很多的重复、重叠或平行式,还有长篇的祝辞、赞辞、训喻诗,出征前祭祀中呼唤了53位神灵、宝物等,都是接近口头表演形式的特征,由于后文中有详细阐述,在此不再赘述。这些特征表明LG-10与口头文本有密切的关系,而这些特征是木刻本即BG-6所没有的,它在语言、场景描述、情节等各层面都与史诗传统有较大的偏离,而偏离的原因似乎在两个文本的对比分析中得到了答案。

总结以上情节与语言的对比分析,LG-10与BG-6两个异文中,BG-6改自于与LG-10相似的文本。从整体来看,《隆福寺格斯尔》形成时间晚于木刻本的可能性较大,因此不能说BG-6直接来自LG-10,但可以确定BG-6来自与LG-10同源的口头或书面文本,经过了情节、语言、程式等各层面的删减和改写过程。

值得一提的是,作者曾在另一篇论文中通过对木刻本第二章《格斯尔镇压黑纹虎之部》三种异文的对比分析①玉兰:《〈格斯尔镇压黑纹虎之部〉异文对比分析》,《西北民族研究》,2017年第4期。,论证了口头文本经过书面化为策旺本再经过经典化改写成木刻本的演变规律,该研究与上述LG-10与BG-6两个异文的对比分析结果相互呼应,而两个研究所涉及的木刻本中的第二章和第六章均为藏文《格萨尔》中尚未发现的两章蒙古文《格斯尔》独有的章节,且为木刻本中篇幅最短的两个章,这一结果似乎说明蒙古文《格斯尔》中部分章节的形成与流布过程,即口头文本经书面化和经典化改编成为木刻本组成部分而被广泛传播。

二、《隆福寺格斯尔》第十二章的文本分析

除LG-10外,《隆福寺格斯尔》第十二章《镇压魔鬼衮布汗之部》(以下简称LG-12)也是与木刻本关系密切的一章,讲的是魔鬼衮布汗趁格斯尔杀死罗刹之汗后未归,入侵格斯尔家乡,企图掠夺茹格牡—高娃夫人,格斯尔夫人们组织格斯尔勇士们备战,依次抽签派出勇士与衮布勇士交战,层层突破蟒古思勇士关卡,最后格斯尔回乡与阿珠—莫日根夫人一同杀死衮布汗的故事。LG-12与木刻本《格斯尔》第五章《锡莱河三汗之部》(以下简称BG-5)相似度很高,又与《隆福寺格斯尔》其他章节有关联,以下将从这两方面进行对比分析。

(一)LG-12与BG-5的文本对比分析

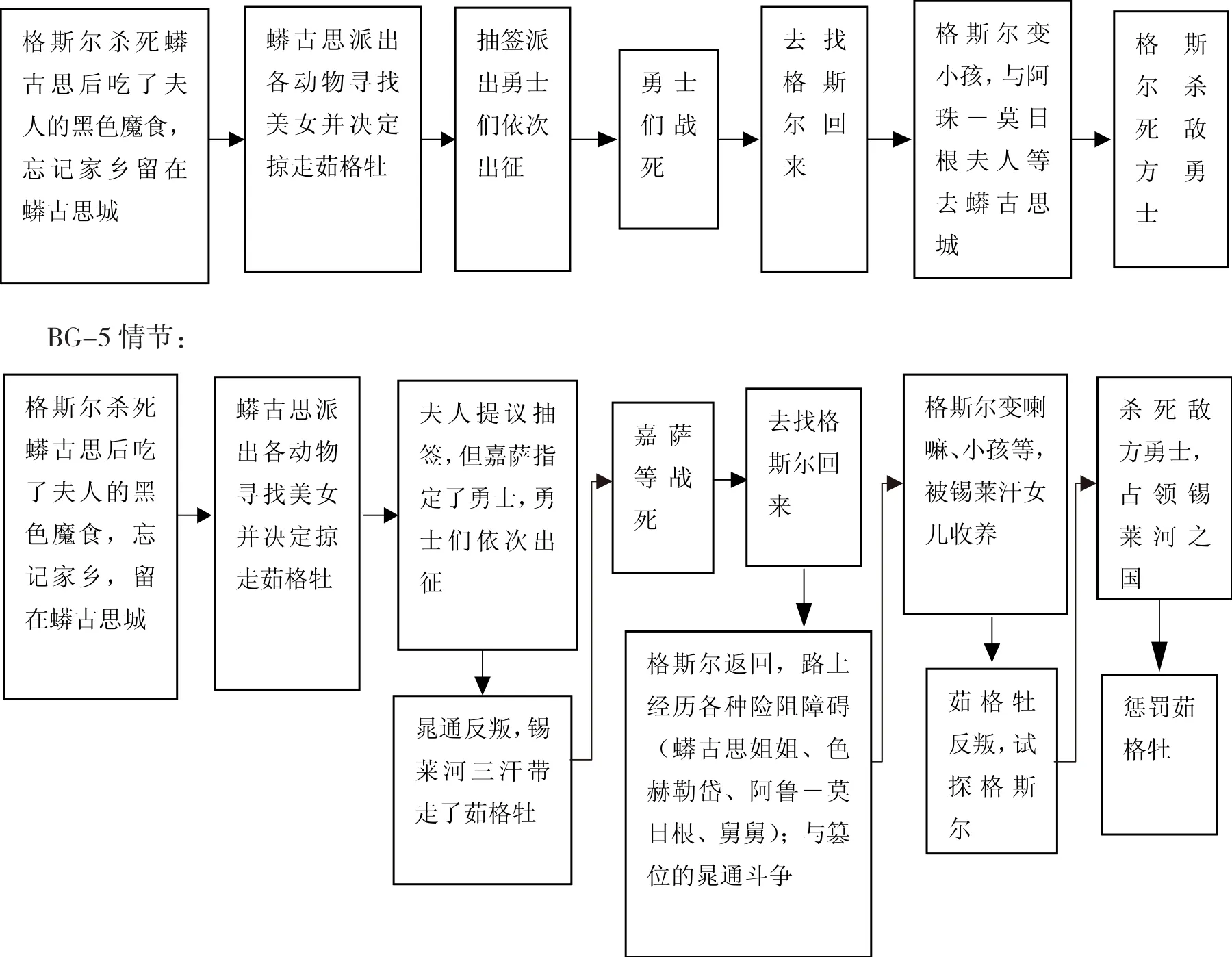

LG-12与BG-5相比,有很多相同情节,又有诸多独特之处,尤其在LG-12中贯穿全文的勇士交战场景是非常独特的,因此两者之间有着明显的直接关系,但又不能像前述两章归结为一个故事的两种异文。为揭示两者更深层的情节关联,对两者的情节链提炼如下:

LG-12情节:

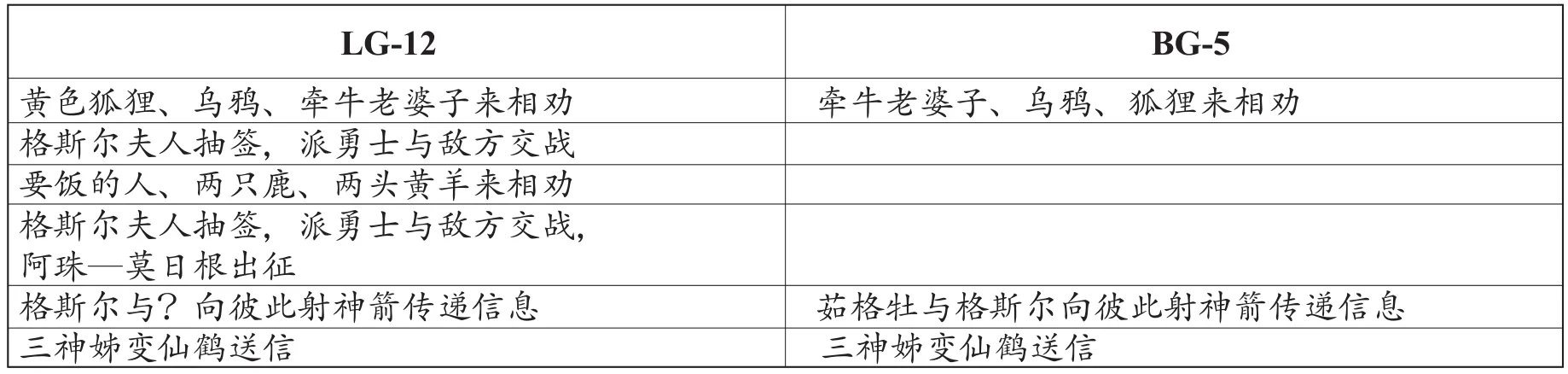

进一步,对两者相同情节的对比分析,可揭示LG-12和BG-5的相似情节之间的变化,如在两个文本中格斯尔不肯回家乡时,三神姊、格斯尔夫人等相继来提醒他的情节为:

从以上对比可推出变异过程的以下几点:

第一,两者情节相似,但BG-5情节比LG-12复杂得多,尤其是转折性情节多。从上图中可见,BG-5的故事情节线有多处转折,使故事情节曲折而复杂,而LG-12的故事情节线大致与BG-5的直线情节重合,而少了转折线部分,说明两者主线一致,区别主要在一些转折性情节。

第二,BG-5的情节与藏文《格萨尔王传》中的《征服霍尔》①《格萨尔王传》,王沂暖、华甲译,北京:中国国际广播出版社,2016年。是基本一致的,而LG-12变化较大,比如BG-5与藏文《格萨尔》中茹格牡在整个故事情节中发挥了重要作用,而LG-12中虽然她仍然是衮布汗前来征战的原因之一,但她既没有被掳走,也没参与交战,反而阿珠—莫日根——蒙古文《格斯尔》独有的人物——发挥了关键作用。

黄色狐狸、乌鸦、牵牛老婆子来相劝 牵牛老婆子、乌鸦、狐狸来相劝格斯尔夫人抽签,派勇士与敌方交战要饭的人、两只鹿、两头黄羊来相劝格斯尔夫人抽签,派勇士与敌方交战,阿珠—莫日根出征格斯尔与?向彼此射神箭传递信息 茹格牡与格斯尔向彼此射神箭传递信息三神姊变仙鹤送信 三神姊变仙鹤送信LG-12 BG-5

第三,LG-12情节更简单,但篇幅并不小,因为BG-5中的情节在LG-12中得以扩展,正如第二张表格中所示,三神姊与格斯尔夫人规劝格斯尔回家的情节在LG-12中有两种扩展方式:首先有母题的重复,牵牛老婆子、乌鸦、狐狸三者依次去提醒格斯尔回家乡的母题,在LG-12中出现了两次,只是第二次人物变成要饭的人、两只鹿、两头黄羊,而他们规劝格斯尔回乡的办法则如出一辙;其次,中间多次穿插了格斯尔夫人抽签,派勇士们与敌方勇士交战的母题,交战的场景重复出现。

第四,LG-12与BG-5的母题不是简单的相似或相同,也有接续或回应,如BG-5中嘉萨被锡莱河勇士杀死其灵魂升天后,在LG-12中独自从天上下凡为人,而没有跟其他勇士一起在第八章中复活;LG-12中蟒古思最英勇的两名勇士是BG-5中锡莱河黑帐汗的转世;BG-5中色赫勒岱与格斯尔说好互相惊吓一回,而在LG-12中色赫勒岱惊吓了格斯尔并称是以前的约定,这些细节说明LG-12在某种程度上为BG-5的接续。

第五,除此之外LG-12中还有一些母题的变异和抽象化,如在BG-5中格斯尔在异乡逗留9年,而在LG-12中为21年;BG-5中的锡莱汗为人的形象,而衮布汗则是有48支角、18个脑袋、骑着巨大如山的马的蟒古思汗;换言之,LG-12中的人物形象和情节更加夸大、抽象化,也更加符合蒙古英雄史诗的审美传统。

综上可知,LG-12与BG-5之间有较多的关联,前者除了有转折性情节的删减,还有母题的重复、接续、变异,人物形象的抽象化等变异方式。锡莱河三汗之部在藏文《格萨尔》中有同源异文,情节大致与BG-5一致,因此,LG-12是在蒙藏同源的锡莱河三汗之部的基础上,即在BG-5基础上经过一系列变异过程演变而来的。

(二)LG-12与其前后两章的对比分析

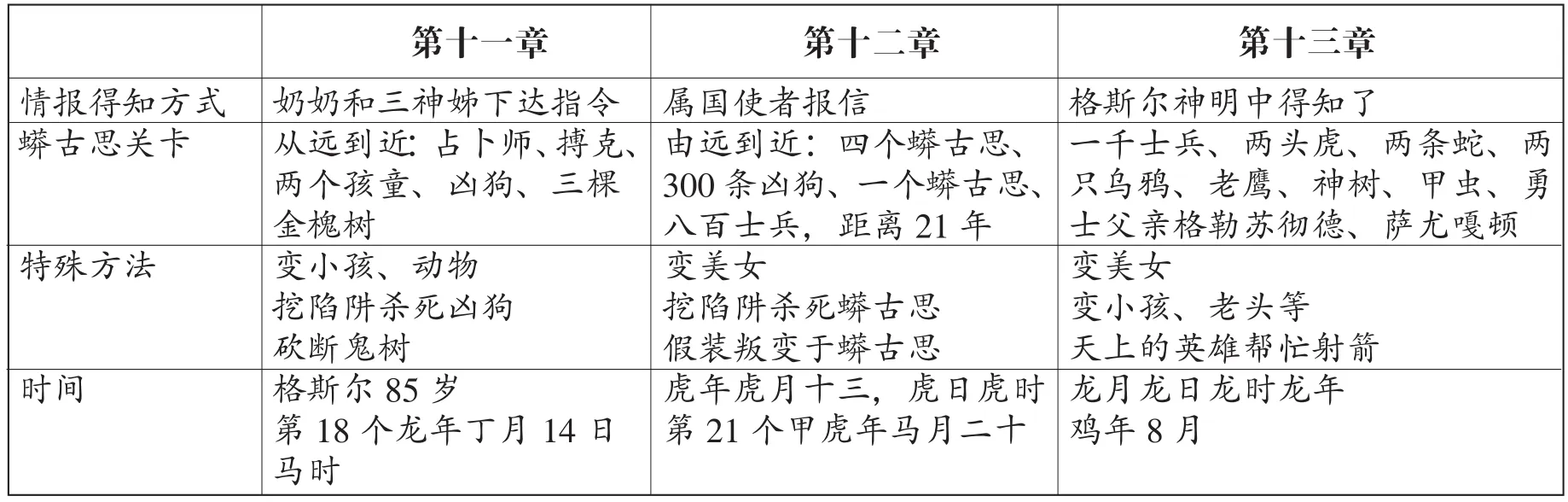

通览《隆福寺格斯尔》可知,LG-12中不同于BG-5的独特特征与其前后两章即《镇压罗刹之汗之部》和《镇压纳钦汗之部》密切相关,即《隆福寺格斯尔》后三章有着很相似的征战过程:格斯尔/夫人得知敌方到来,决定出征方式——了解蟒古思各种关卡特点——派出勇士应对关卡——祈求上苍保佑,得到上苍祝福——勇士们一一与蟒古思勇士和士兵搏斗,突破蟒古思国种种关卡——取胜归来,格斯尔/夫人赏赐珍珠衫/如意宝——勇士死去则将其灵魂寄托鹰身,并用神泉水救活——蟒古思的臣子或女儿叛变,欺骗蟒古思并向格斯尔告密——格斯尔在上苍和勇士的协助下杀死蟒古思及其属下——分发战利品,回乡。关于这三章与BG-5的关系,有学者称前者是在后者的基础上形成的,但没有作出进一步说明。这一观点有一定根据,但并不完全准确。比如下面的内容是隆福寺本后三章独特的内容:

情报得知方式蟒古思关卡特殊方法时间奶奶和三神姊下达指令从远到近:占卜师、搏克、两个孩童、凶狗、三棵金槐树变小孩、动物挖陷阱杀死凶狗砍断鬼树格斯尔85岁第18个龙年丁月14日马时属国使者报信由远到近:四个蟒古思、300条凶狗、一个蟒古思、八百士兵,距离21年变美女挖陷阱杀死蟒古思假装叛变于蟒古思虎年虎月十三,虎日虎时第21个甲虎年马月二十格斯尔神明中得知了一千士兵、两头虎、两条蛇、两只乌鸦、老鹰、神树、甲虫、勇士父亲格勒苏彻德、萨尤嘎顿变美女变小孩、老头等天上的英雄帮忙射箭龙月龙日龙时龙年鸡年8月第十一章 第十二章 第十三章

这里不仅有明显的“主题的模式化”①[德]卡尔·赖希尔:《突厥语民族口头史诗:传统、形式和诗歌结构》,阿地里·居玛吐尔地译,北京:中国社会科学出版社,2011年,第215页。,也有着明显的典型场景和程式体系,比如从选定英雄出发到交战结束的过程是相当一致的,且人物的行为往往是固定的:

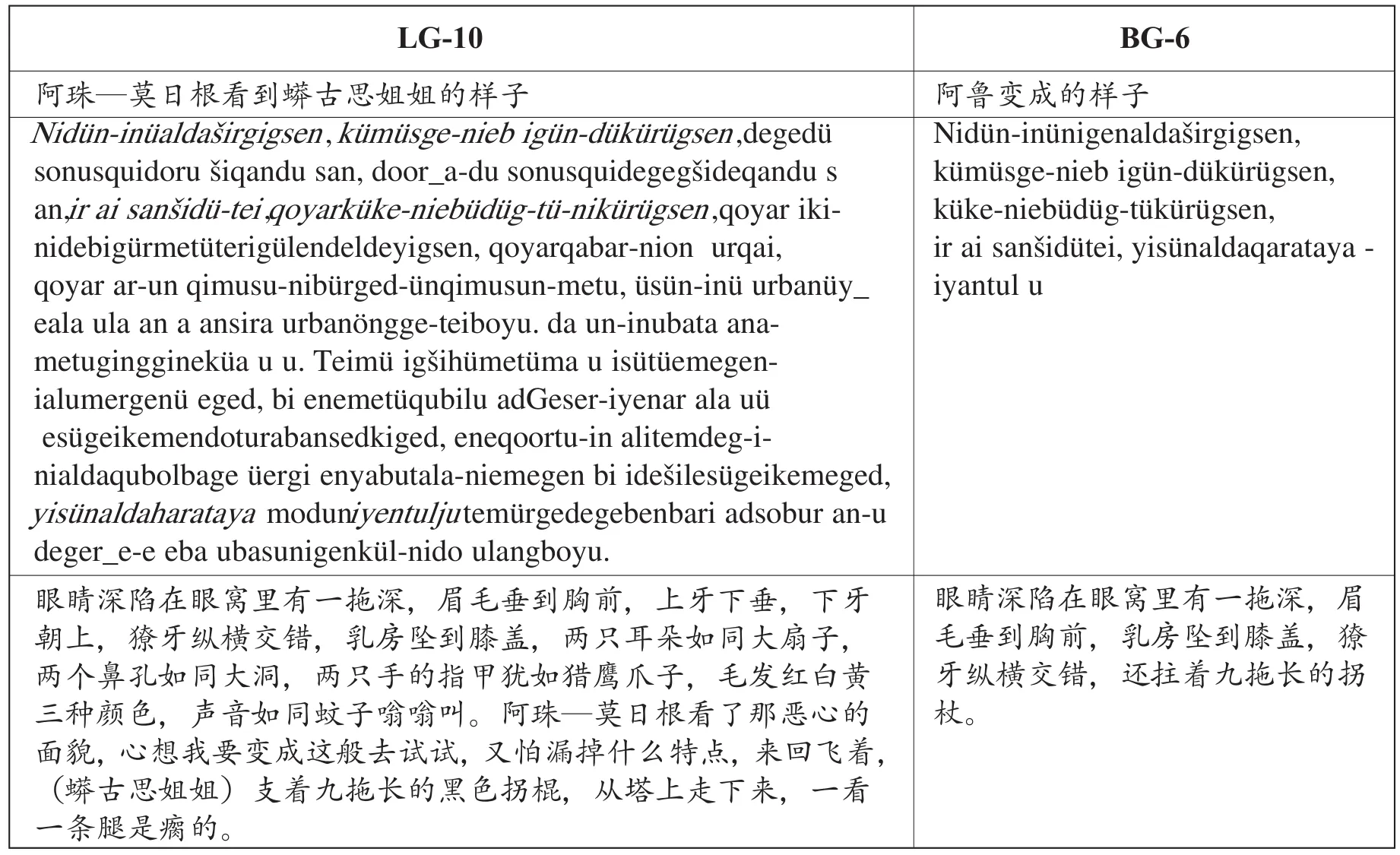

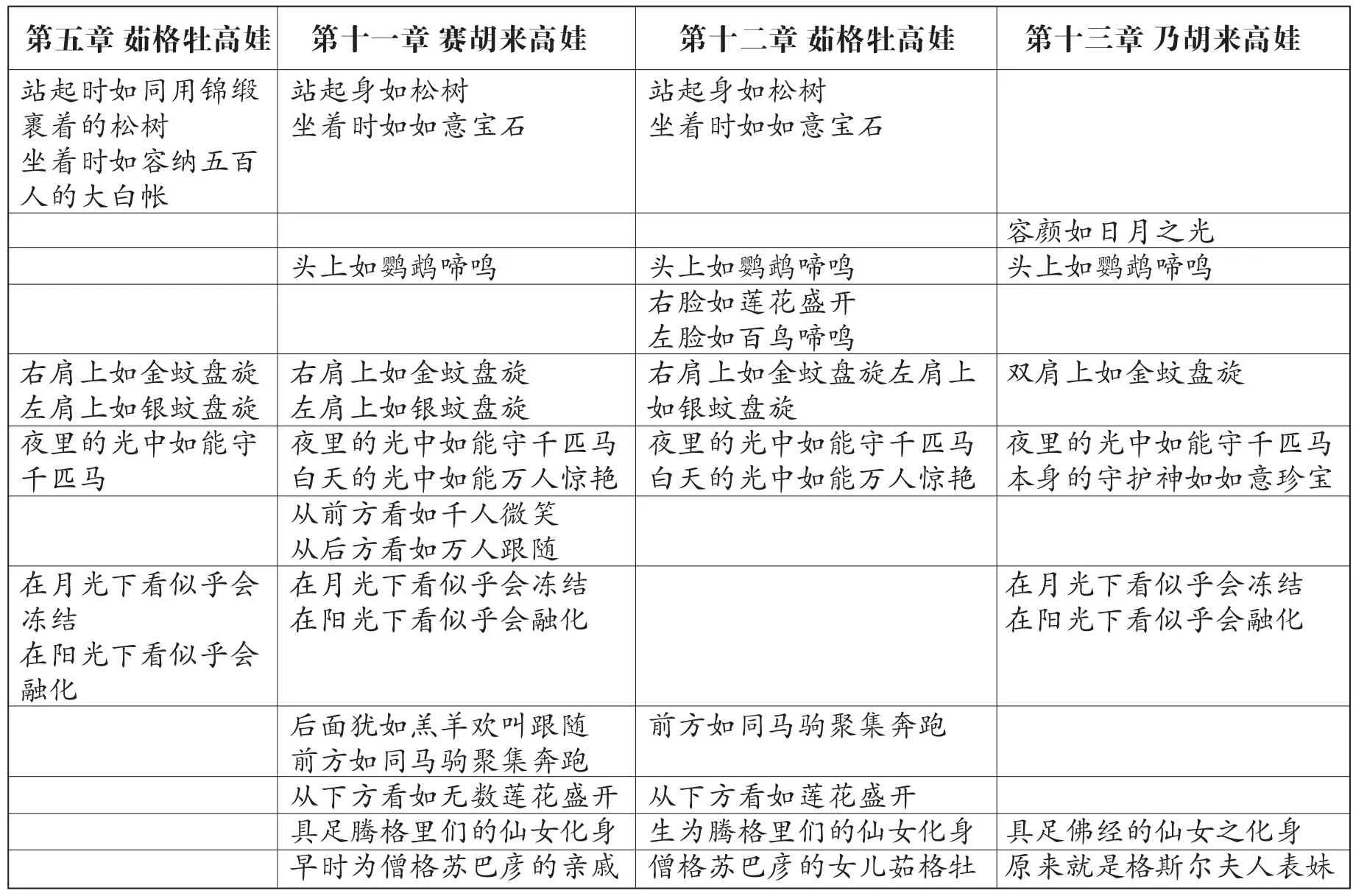

英雄形象、女性形象描绘都有高度模式化特点,比如后三章中对嘉萨的描述通常为“如同高山顶上行走的黑纹虎、大海深处畅游的巨大鱼般的嘉萨”,这一特性形容修饰语是此三章独有的。再如三章中对美丽的女性形象的程式化描述都是一致的,而且与BG-5中的描述也有关联,是对它的一种扩展,如下表所示:

后三章不仅有模式化的主题,还有非常稳定的程式,有时又与BG-5有着一定的关联。总之,《隆福寺格斯尔》后三章在场景描述、人物形象、行为、语言的程式方面有诸多共同之处,且与BG-5似有藕断丝连的些许关联。

除此之外,LG-12还吸收了第一章(娶阿珠—莫日根夫人的母题)、第二章(进入虎口试探其他勇士)、第六章(阿珠—莫日根变身蟒古思姐姐)、第九章(被蟒古思占领的属国使者来报信)等其他格斯尔章节中的少量母题。

站起时如同用锦缎裹着的松树坐着时如容纳五百人的大白帐右肩上如金蚊盘旋左肩上如银蚊盘旋夜里的光中如能守千匹马在月光下看似乎会冻结在阳光下看似乎会融化站起身如松树坐着时如如意宝石头上如鹦鹉啼鸣右肩上如金蚊盘旋左肩上如银蚊盘旋夜里的光中如能守千匹马白天的光中如能万人惊艳从前方看如千人微笑从后方看如万人跟随在月光下看似乎会冻结在阳光下看似乎会融化后面犹如羔羊欢叫跟随前方如同马驹聚集奔跑从下方看如无数莲花盛开具足腾格里们的仙女化身早时为僧格苏巴彦的亲戚站起身如松树坐着时如如意宝石头上如鹦鹉啼鸣右脸如莲花盛开左脸如百鸟啼鸣右肩上如金蚊盘旋左肩上如银蚊盘旋夜里的光中如能守千匹马白天的光中如能万人惊艳前方如同马驹聚集奔跑从下方看如莲花盛开生为腾格里们的仙女化身僧格苏巴彦的女儿茹格牡容颜如日月之光头上如鹦鹉啼鸣双肩上如金蚊盘旋夜里的光中如能守千匹马本身的守护神如如意珍宝在月光下看似乎会冻结在阳光下看似乎会融化具足佛经的仙女之化身原来就是格斯尔夫人表妹第五章 茹格牡高娃 第十一章 赛胡来高娃 第十二章 茹格牡高娃 第十三章 乃胡来高娃

结合以上两个方面的对比分析可推断,LG-12主要是结合BG-5情节与《隆福寺格斯尔》的主题、程式而成的文本,有着BG-5的情节,又有《隆福寺格斯尔》本身的模式化主题、程式体系。

既然上述分析结果表明,LG-10与BG-6、LG-12与BG-5两组异文的演变过程是相反的,那么这两种演变又有怎样的不同规律?首先,从LG-10到 BG-6的过程中,主要变化是不同层面的删减和简化:如次要情节的删减、途径内容的简化、特征描述的简化等,几乎没有增加的内容或其他文本的影响;而从BG-5到LG-12的过程中,首先是不同层面的与其他格斯尔传统因素的重新组合,而对BG-5则有若干种改编方式:有转折情节的删减,有部分情节的重复,也有部分情节和人物关系的接续、程式的扩展以及人物特征的抽象化等。

三、《隆福寺格斯尔》的文本特征

《隆福寺格斯尔》与木刻本《格斯尔》两个文本之间有紧密关联,但两者文本特征有较大差异。相比木刻本《格斯尔》,《隆福寺格斯尔》文本散韵结合,且故事范型、程式等较为突出。

第一,平行式是《隆福寺格斯尔》韵文的最突出特点。平行式被频繁用于每章中的英雄形象、场景描绘、口头论辩等当中,若干诗句的平行式随处可见,甚至还有十五句组成的平行式。“从表演的角度来看,将平行关系从简洁、短暂的话语延伸至较长的、精雕细琢的诗歌形式是十分重要的。”①[美]理查德·鲍曼《:作为表演的口头艺术》,杨利慧译,桂林:广西师范大学出版社,2008年,第21页。平行式是韵文的重要判断标准,正如雅各布森指出,是“诗歌功能的经验性的语言评判标准”②Jakobson, Roman. “Linguistics and Poetics. In Style in Language, ed. T. Sebeok, pp.350-377. Cambridge:MIT Press. 1960. p358.转引自[美]理查德·鲍曼:《作为表演的口头艺术》,杨利慧译,桂林:广西师范大学出版社,2008年,第21页。。在《隆福寺格斯尔》中,如“生为男人总有犯错的时候/生为公马总有绊倒的时候/生为女人总有心生坏意的时候”(三行,第十一章)、“去往白色河的人少/去往黑色河的人多/去往黄色河的人少/去往野草河的人多/去往棕色河的人少”(五行,第十一章)、“你不是上身有着十方佛祖观音iswari之转世格斯尔汗吗/你不是中身四大天交错重叠的四方守护神之转世格斯尔汗吗/你不是下身由八大龙王守护的八十八魔法之一的转世格斯尔汗吗/你不是腰上有着一百零八女神缠绕的佛祖相同的格斯尔汗吗/你不是占据十方万物的令万物纳入教中的源于帝释天的格斯尔汗吗”(五行,第八章)、“天上飞的鸟以为谁能射中我却被猎鸟抓住/嫁给人家的姑娘以为谁能笑话我却被火烧了衣襟/大臣以为谁能蔑视我却被智者抓了把柄/天上飞的鸟以为谁能射死我却坐在田中被人射死/吼叫的大臣以为谁能招惹我却被将城堡被人破坏/上面飞的鸟以为谁能射死我却坐在青海湖边被人射中/骄傲的天鹅以为谁能招惹我却炫耀时被人杀死”(七行,第十二章)。诸如此类的平行式在《隆福寺格斯尔》中极其多见,是《隆福寺格斯尔》独特的语言特点。

第二,从内容来看,口头论辩是《隆福寺格斯尔》的又一个较突出的特点。口头论辩的内容广泛,使用箴言、反讽、反问、类比等多种手法。以出征一事为例,有多种相关论辩:为蟒古思汗出征时是否带士兵而论辩;为格斯尔出征时是否带士兵而论辩;叉尔根老人家欲赴战而引发论辩;晁通假装要出征,引发论辩;勇士出征时为是否带妻儿而引发论辩;某个勇士出征,他人嫉妒,引发论辩;阿珠—莫日根夫人要出征,引发论辩,等等。这些大多是木刻本中没有的。

第三,《隆福寺格斯尔》有非常明显的故事范型和典型场景,在内容上还有突出的互文性特点,其中各种蒙古民间韵文文类内容十分多见,代表性的有以下几类:祭祀场景、祝辞、赞辞、诅咒、训喻诗等等,均在不同章节中反复出现。比如有几章中,格斯尔方每次出征前要用精致酿制的九种奶酒向天上的纳布沙—固尔扎祖母祭祀敬献,祭祀物落在祖母桌上,祖母享用后微醉,向凡间的格斯尔和勇士们送出祝福等。场景描述语言雷同,不再一一列举。

这些特点在一定程度上说明了《隆福寺格斯尔》为非常接近口头文本的文本,我们尚不能确定《格斯尔》的整体文本特征,但可确定《隆福寺格斯尔》是源自口头的文本。

四、结论

从以上《隆福寺格斯尔》第十、十二两章的文本对比分析中可总结出以下几点:

一、LG-10是接近口头演述的抄本,而BG-6是对该文本进一步进行书面化和经典化改编的文本。在这一经典化改编过程中,情节、程式、语言等不同层面的删减模式与笔者另一篇研究论文即《〈格斯尔镇压黑纹虎之部〉异文比较研究》①玉兰:《〈格斯尔镇压黑纹虎之部〉异文比较研究》,《西北民族研究》,2017年第4期。的结果是一致的,由此可总结出《格斯尔》部分章节异文形成的一种模式:口头文本经不同程度的缩减、简化为书面文本乃至木刻本的组成部分。

二、LG-12是在BG-5基础上,结合《隆福寺格斯尔》故事范型、母题、程式而形成的内容,这种现有母题的串联、组合是《格斯尔》史诗文本形成过程中的另一个模式。且这几章文本体现出较突出的口头文本特征,即它是经典文本走向口头演述的结果。

三、LG-10、LG-12的分析结果揭示了《隆福寺格斯尔》与木刻本《格斯尔》文本之间完全相反的变异过程,正是说明了两个文本之间多重、复杂的文本关系。从繁到简和从简到繁、从口头到书面和从书面到口头的变异过程有着本质的区别:从繁到简、从口头到书面的过程是通过情节、母题、程式、语言各个层面的削减和改写完成的,少有其他文本的影响,而从简到繁、从书面到口头的变异过程是通过母题的重复以及重新组合、结合其他文本的故事范型、场景、程式等方式进行的。

——新一代江格尔奇为例