淮海战役宿县之战研究中的若干问题辨正

李玉才

宿州学院马克思主义学院,宿州,234000

淮海战役中的宿县之战,研究中出现一些错误问题。冷杰甫的《淮海战役》和淮海战役纪念馆编的《淮海战役资料选》都颠倒了攻占东关与攻占小东门的先后顺序,原因是对宿县城的布局不了解;一些研究者把刘伯承司令员致电陈毅、邓小平并上报中央军委,建议截断徐(州)宿(县)间铁路“江酉电”中的截断“徐(州)宿(县)间铁路”错写成“徐(州)蚌(埠)间铁路”,然而“徐(州)宿(县)间铁路”与“徐(州)蚌(埠)间铁路”内涵完全不同;夺关战斗与攻城战斗的时间说法不一,需要纠正。

1 攻占东关与攻占小东门的先后顺序问题

1.1 《淮海战役》中的记述错误

冷杰甫《淮海战役》一书关于攻占宿县战斗的描述有多处错误,其中最主要的是搞错了夺取宿县东关与攻占宿县东门的先后顺序。

冷杰甫《淮海战役》是这样描述攻占宿县战斗经过的:

攻占宿县“分为夺关和攻城两步。先有第一步的艰苦夺关,才有最后攻城的胜利。第三纵队的第九旅主攻宿县,第八旅向北攻符离集,第七旅作预备队。12月13日夺关战斗在西关打响,首先和敌人的装甲车激战,打掉了3辆装甲车,逃掉一辆,敌人的冲锋也被打退了,我军夺取了西关,接着向南迂回,控制了南关。”

“为了迅速夺取东关,纵队指挥所命令第八旅的第22团南下符离集,配合第七旅南北夹击,并调来山炮、野炮、战防炮等重武器,加强火力的密度。准备就绪以后,各种火器集中轰击城上的守敌。接着工兵在‘坚决炸开小东门’的口号激励下,分成几个爆破组,连续爆破。先爆破护城河桥的地堡,接着爆破小东门。小东门炸开之后,勇士们一齐涌向大东门,之后南北两部同时向‘小东京’和火车站猛扑。经过一场恶战,夺取了东关,敌人被迫逃进了城里,把城门紧紧关闭起来。”

“我军夺取了四关外围阵地以后,就准备攻城。

攻城仍由第三纵队担任主攻,第九纵队一部配合。……以第三纵队的第七旅和第八旅的第22团,主攻城东门,第九旅在西门佯攻。两支部队进攻得手,突入城里以后,以宿县南北大街为分界线,迅速向纵深发展。

15日下午5时30分,总攻开始,30门重炮一齐开火,打得东门砖石横飞,地动城摇……经过20分钟的浴血奋战,城门的突破口又被我军夺了回来,后续部队源源不断地冲了进去。”[1]

从上文描述中可以看出,我军夺取东关的顺序是:爆破护城河桥的地堡→炸开小东门→夺取大东门→攻占“小东京”和火车站→夺取东关。攻城主要是主攻城东门。

实际情况正好相反。我军夺取东关的顺序是:攻占“小东京”→占领火车站→夺取东关。东门攻城是主攻小东门:爆破护城河桥的地堡→炸开小东门(小东门墙体较薄,门外桥梁未被彻底破坏,故主攻选在这里)。大东门为助攻。

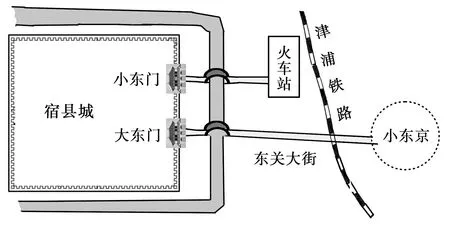

津浦铁路穿过宿县东关,东关大街有5里多长,东关大街东头有一个日伪时期建筑的方圆约3里的兵营,内有一排排日式房子,居民称之为“小东京”(今崔园一带),西面连接火车站,为进出宿县城东面之重要门户。宿县东城门分大东门、小东门(今仍有此地名)。大东门在南(中山街与东昌路交口),通向东关大街,小东门(胜利路与东昌路交口)在北,通向火车站,如图1所示。

图1 宿县东关示意图

夺取东关与攻占东门的大致经过是:11月13日夜,八旅22团攻占“小东京”。14日晚,七、八两旅发起夺关战斗,迅速突破敌人防御,沿打通的院落,向纵深发展,敌以装甲车及城内炮火向我军疯狂反扑,同时发射大量燃烧弹烧毁民房以阻我军前进。我军指战员一面奋力灭火,抢救和保护百姓房屋,一面冒着炮火勇猛冲锋。敌装甲车逃回城里,我军趁势直扑城下。23团攻克火车站后,也投入夺关战斗。15日4时,各夺关部队在东门外汇合,胜利夺取东关。11月15日17时,总攻开始,第七旅工兵连续4次爆破,将小东门炸开一个缺口,第19团突击部队迅速冲上突破口并加以巩固。“从火力准备到突破城垣前后仅仅40分钟”[2]261-263。

冷杰甫出现上述错误的原因,一是对宿县东关布局不清楚,认为东关外就是东门(大东门、小东门,可以理解为“关东门”),夺关后再攻城东门。二是受《淮海战役资料选》的影响。

此外,冷杰甫《淮海战役》一书中说:“12月13日夺关战斗在西关打响”,时间不对。据《中国人民解放军晋冀鲁豫军区第三纵队、第十一军第三次国内革命战争战史》记载,“11月12日13时,(第九旅)第25团前卫营进至宿县以西张仙庙地区,与敌1个步兵连、4辆装甲车遭遇,当即展开攻击,乘胜占领西关。”[2]261夺关战斗首先发生在西关是对的,但时间是11月12日13时。书中“纵队指挥所命令第八旅的第22团南下符离集,配合第七旅南北夹击”,应为“纵队指挥所命令第八旅的第22团由符离集南下,配合第七旅南北夹击”。“20分钟的浴血奋战”应为“40分钟的浴血奋战”。

1.2 《淮海战役资料选》中的记述错误

淮海战役纪念馆编《淮海战役资料选》一书在淮海战役第一阶段“围歼黄伯韬兵团,切断徐蚌敌联系”下专列“攻克宿县城”标题,包括7篇战地通讯:《切断徐蚌敌联系,宿县歼灭战围攻经过》《英勇的爆破手——记强攻小东门》《攻占宿县东关》《登上宿县西城的十四名勇士》《万夫难挡的突击队》《六个人解决两个连,活捉了少将张绩武》《绝望的哀鸣》[3]101-107。

很显然,《英勇的爆破手——记强攻小东门》和《攻占宿县东关》先后顺序颠倒了。《英勇的爆破手——记强攻小东门》是报道我军工兵连续4次爆破小东门外敌工事英勇事迹的,《万夫难挡的突击队》是记述我军突击部队在炸开小东门后攻占小东门事迹的,二者前后相连,但被分开了。

正确的顺序应该是:《切断徐蚌敌联系,宿县歼灭战围攻经过》《攻占宿县东关》《英勇的爆破手——记强攻小东门》《万夫难挡的突击队》《登上宿县西城的十四名勇士》《六个人解决两个连,活捉了少将张绩武》《绝望的哀鸣》。

2 刘伯承“江酉电”中“徐宿间铁路”与“徐蚌间铁路”问题

1948年11月3日,刘伯承等致电陈毅、邓小平并上报中央军委,建议截断徐(州)宿(县)间铁路,此即“江酉电”。电文如下:

“蒋军重兵守徐州,其补给线只一津浦路,怕我截断,故令孙元良兵团到宿县(今江日已全到)。邱清泉、刘汝明两敌,亦有如陈邓所料之趋势。只要不是重大不利之变化,陈邓主力似应力求首先截断徐宿间铁路,造成隔断孙兵团,会攻徐州之形势,亦即从我军会战重点之西南要线斩断敌人中枢方法,收效极大。盖如此,则不仅孙兵团可能北援,便于我在运动中给以歼击,即邱兵团亦可能被迫南顾,减轻其东援之压力,对整个战役帮助较大。请陈、邓切实考虑,机断行事。”[4]

但有些研究者却把“徐、宿间铁路”写成了“徐(州)、蚌(埠)间铁路”,如杨国宇《战略家刘伯承》中说:“只要不是重大不利之变化,陈、邓主力似应力求首先截断徐、蚌间铁路,造成隔断孙兵团、会攻徐州之形势。”[5]57章安翔《刘帅在战略进攻中的兵法运用》也有相同的说法[6]86。秦基伟《刘帅的指挥风格》中说:“淮海战役前夕,刘帅向中央军委和在豫东前线的陈毅、邓小平同志发电,建议拦腰斩断徐蚌线,切断徐州蒋军沟通其与南京大本营的中枢,以利于孤立和包围徐州之敌,各个加以歼灭。”[5]34

“徐、宿间铁路”与“徐、蚌间铁路”,看起来只有一字之差,实际上却有天壤之别。

第一,距离不对。徐(州)、蚌(埠)间铁路总长约200公里,宿县居中,北距徐州100公里,南距蚌埠100公里,徐(州)、宿(县)间铁路与徐(州)、蚌(埠)间铁路截然不同。

第二,作战目的不同。截断徐、宿间铁路是为了支援淮海战役第一阶段歼灭黄百韬兵团,截断徐、蚌间铁路是为了包围孤立徐州。

第三,着眼点不同。截断徐、宿间铁路重点在宿县到三铺(徐州南)整段铁路,截断徐、蚌间铁路的关键点是攻占宿县城。只有攻占宿县,才能“拦腰斩断徐蚌线”。

第四,作用不同。截断徐、宿间铁路是战役牵制,其作用:一是“造成隔断孙(元良)兵团、会攻徐州之形势”;二是孙兵团可能从宿县北援徐州,便于我在运动中给以歼击(11月12日 ,中野四纵、华野三纵及两广纵队在宿徐间的夹沟地区,歼北撤的孙元良兵团所属的41军军部和122师,俘敌3 000余人);三是驻防徐州的邱清泉有可能被迫将注意力转向徐州之南,从而减轻徐州之敌东援黄百韬兵团时对我军所造成的压力,所以“对整个战役帮助较大”。

截断徐、蚌间铁路是战略行动,其作用正如陈锡联所说:“攻占宿县、截断徐蚌,斩断了蒋介石大本营与其徐州集团的联系,摧毁了敌唯一的陆上补给线,吸引了徐州之敌南顾,减轻了东援的压力,有力地配合了华野主力围歼黄百韬兵团的作战;使麇集徐州的刘峙集团处于无援的境地,形成我军又一次‘关门打狗’的有利态势,既可防止徐州敌之南逃,又可构成宽厚正面,抗击蚌埠之敌北援,不仅可粉碎敌‘南北对进,打通徐蚌’的企图,而且形成了淮海决战的格局,使敌首尾不能相顾,为尔后我各个歼敌创造了非常有利的战役态势;我控制了以宿县为中心徐蚌两侧广大地区,也为战役第二阶段聚歼远道而来、孤军深入的黄维兵团,准备了广阔战场”[7]112。

第五,不合情理。如果不是截断徐、宿间铁路,那么,“孙(元良)兵团可能北援,便于我在运动中给以歼击”就不能成立,因为孙元良兵团已到宿县(按孙元良兵团到达宿县的时间是11月12日,“江酉电”说11月3日已全到,疑情报有误),只有截断徐、宿间铁路,才能有可能迫使其北援,以便在运动中予以歼灭。

3 夺关战斗与攻城战斗问题

3.1 夺关战斗与攻城战斗的时间问题

3.1.1 夺关战斗的时间

原中原野战军第三纵队司令员陈锡联说: 11月12日13时,(第九旅)第25团前卫营在张仙庙地区与敌遭遇,将其击退后乘胜占领西关。26团直插城南,主力攻入南关。至13日拂晓,九旅完成了对宿县西、南面的包围。八旅11月12日进逼宿县,13日拂晓,由东、北面完成对宿县城的包围,经激烈战斗,13日晚,22团攻占“小东京”。14日晚,七、八两旅由城东发起进攻。15日4时夺关部队在关厢西端汇合。至此宿县四关全被攻占[7]108-109。

原中原野战军第三纵队副司令员刘昌毅说:11月13日,我们赶到宿县北郊。大约一点钟左右与敌遭遇,打退敌人进攻,九旅26团一举占领西关,接着又向南迂回,控制了南关。这时已是下午4点多钟。14日黄昏,进攻东关,占领“小东京”,乘胜攻占火车站。这时,天还未亮,指挥所赶到了火车站。指挥部队勇猛追击,一直追到东门外的护城河边[8]102-103。

原中原野战军第三纵队司令员第九旅旅长童国贵说:九旅11月11日到达西二铺集结地域,先头部队25团前卫营与敌遭遇。25团二营击退敌人进攻,乘胜前进,顺利夺占了西关。26团分两路向南关发起进攻,一部进至南关附近,主力直插东南角的三里湾,一部在南关正面佯攻,掩护主力从东南方向攻入南关。守敌破坏了南门外的桥梁,被迫退入城内。11月14日,宿县县城已被我军紧紧包围住了[9]185-186。

3.1.2 攻城战斗的时间

关于攻城开始时间,陈锡联说:“11月15日17时,总攻开始。为迷惑敌人,担任南北两关佯攻的部队,提前15分钟开始行动。”[7]111刘昌毅说,17时半,在统一号令下,我方开始炮火急袭[8]107。

同样一本《淮海战役资料选》,关于总攻的时间就有五点和五点半两种说法。

《淮海大捷纪实》说:“15日下午5时半,我军从东西两面开始攻城”。《淮海战役通讯集》说,15日下午5时,攻击开始。就在《淮海战役通讯集》里本身也有“15日下午5时半,我军某部向宿县城东关发起猛攻”[3]102的说法。

《第三纵队命令(战字第133号)》却写道:“总攻时间:主攻部队统一于十六时卅分发起炮击,南北关佯攻部队提前十五分钟开始动作”。[2]257

关于战斗结束时间,陈锡联说:16日晨3时,战斗胜利结束[7]111。李达说:16日晨攻克全城[8]9。胡兆才说:15日攻占了宿县[6]91。陈斐琴说:午夜过后就完全解决了战斗[10]。童国贵说:“11月16日拂晓战斗结束。”但值得注意的是,童国贵还说:“拂晓前,西半城的敌人除南城门楼一个多连外,全部被我军歼灭。上午十时,南城门之敌也缴械投降。”[9]191

在这些说法中,陈锡联的说法应该最为权威。这不仅仅因为他是原中原野战军第三纵队司令员、宿县之战的最高指挥者,更重要的是陈锡联的说法是与《中国人民解放军晋冀鲁豫军区第三纵队、第十一军第三次国内革命战争战史》中的记载是一致的。这部《战史》是“在原第三纵队(包括后来的第十一军)一些老同志郑国仲、刘昌毅、卢仁灿、杨国宇、赵兰田、何正文、马忠全、卢南樵、童国贵、高治国、赵增益、田维新、明朗以及林有声、甘伯勋、翟振瑞等的具体指导和编写组同志的辛勤努力下,终于搞出”的“一部比较好、比较准确的军战史”[11]489。

据此,夺关的时间是:九旅11月12日下午占领西关, 13日拂晓占领南关,完成了对宿县西、南面的包围。八旅11月13日拂晓,由东、北面完成对宿县城的包围, 13日晚,攻占城东“小东京”。14日晚,七、八两旅进攻东关, 15日4时占领东关。至此全部攻占四关。

攻城开始的时间是11月15日下午5点,结束的时间是11月16日晨3点。

3.2 张绩武的化名问题

宿县之战的国军最高指挥官是国民党津浦路护路中将副司令、第二十五军148师师长张绩武。破城后,张绩武使用化名,隐瞒身份,混在俘虏群中,后被查出。

关于张绩武的化名,陈锡联在《截断徐蚌线,会战双堆集》中说是“方兮”[12],《陈锡联回忆录》里又说是“方晓兮”[11]293,原三纵副司令员郑国仲在《夺取宿县》中则说是“方晓号”[13]。很明显,“方兮”“方晓号”都是“方晓兮”之误。

本文探讨了宿县之战研究中夺取东关与攻占小东门之先后顺序,“徐、宿间铁路”与“徐、蚌间铁路”之区别,纠正了以往研究中的错误描述或错误提法,统一了夺关与攻城的相关时间,为宿县之战的基础研究提供了一条清晰的线索。