物联网纵横:我国物联网研究进展与态势

赵蓉英 ,亓永康 ,王 旭

(1.武汉大学中国科学评价研究中心,湖北 武汉 430072;2.武汉大学信息资源研究中心,湖北 武汉 430072;3.武汉大学信息管理学院,湖北 武汉 430072)

0 引言

在当今飞速发展的网络时代,以互联网为代表的信息化革命改变着传统的生活方式,促进了人类社会的发展和进步。受益于信息通信技术的创新,物联网产业正加速构建网络化、数字化、智能化的世界。1999年,美国麻省理工学院(MIT)首次提出物联网这一概念。2005年11月,国际电信联盟(ITU)发布了题为《ITU Internet reports 2005——the Internet of things》[1]的报告,正式提出了物联网(Internet of Things)这一名词。2009年,温家宝总理发表了题为《让科技引领中国可持续发展》[2]的重要讲话,指出“要着力突破传感网、物联网关键技术,及早部署后IP时代相关技术研发,使信息网络产业成为推动产业升级、迈向信息化的 ‘发动机’”。“十二五”期间,中国政府不断加强对物联网发展的顶层设计,国务院和各部委相继出台政策文件,从全局性角度出发对物联网发展进行系统考虑,明确了发展目标和下一阶段发展思路。2017年1月,国务院发布《“十三五”国家信息化规划》[3]明确了物联网产业“十三五”的发展目标:完善技术创新体系,构建完善标准体系,推动物联网规模应用,完善公共服务体系,提升安全保障能力等。物联网作为我国的战略性新兴产业之一,已经渗透到各行各业,随着物联网智能化水平的不断提高,未来发展前景广阔,学术界对物联网的研究也必将呈现蓬勃发展之势[4]。“论文”是科学研究成果产出中极为重要的形式[5],在现有学者研究基础上,为了更好地把握物联网研究前沿,本文基于文献计量方法对国内物联网研究文献的知识结构和特征作系统的梳理与分析,并利用可视化分析方法对物联网领域研究主题及热点演化趋势进行解读,以期发现前沿热点、预测研究方向,为后续研究提供借鉴与参考。

1 数据与方法

1.1 数据来源

本文以中国知网学术期刊全文数据库与博硕士学位论文全文数据库作为来源数据库,以主题=“物联网”或篇名=“物联网”进行精确检索,检索年限为所有年份,其中期刊论文来源期刊类别=“CSSCI and核心期刊and SCI来源期刊and EI来源期刊”,检索时间为2018年10月21日。经筛选剔除掉与研究主题无关及相关度较低的无效文献后,得到有效期刊论文4869篇,博硕士学位论文7235篇。

1.2 研究方法

本文研究主要采用文献计量分析法、聚类分析法、知识图谱可视化分析法,以横向视角对国内物联网研究的发文数据进行统计并对年度分布情况、来源期刊分布情况、来源基金分布情况、高产作者和机构分布情况、高被引论文情况进行分析与解读,同时借助 Ucinet、Netdraw、CiteSpace 及VOSviewer等可视化软件绘制作者共现、研究热点和演化趋势知识图谱来揭示文献的知识结构、知识特征,并以纵向视角对我国物联网领域研究态势做综合分析。

2 纵观之察:我国物联网研究的进展

2.1 物联网研究年度发文量分布

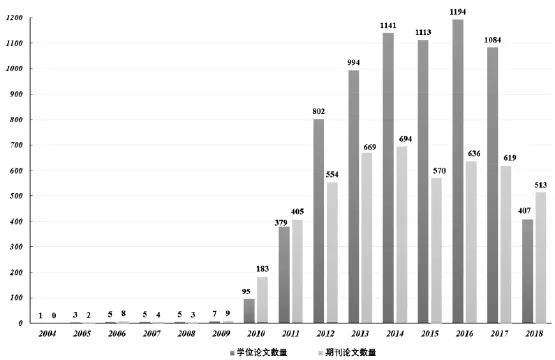

图1为国内物联网研究期刊论文与学位论文年度分布情况,7235篇学位论文包括449篇博士学位论文和6786篇硕士学位论文。国内关于物联网研究的学位论文最早出现在2004年,华中科技大学的陈俊在硕士学位论文《基于Auto-ID技术的供应链模型》[6]中阐述了基于Auto-ID技术构建药品和设备的物联网供应链模型;最早的关于物联网研究的期刊论文出现在2005年,石灵云在《EPC系统在物流中的应用实现》[7]一文中介绍了EPC系统(物联网)物品识别模型的实现。在2009年之前,国内关于物联网的研究处于起步阶段,未受到广泛关注,期刊论文与学位论文发文量均在较低水平。从2010年开始,发文量迅速增加,期刊论文与学位论文当年发文量分别达到183篇与95篇,2011年超过上一年两倍,期刊论文发文量在2014年达到最高值为694篇,学位论文在2016年达到最高值为1194篇。从整体看,经历了最初的缓慢发展阶段,在近年来受关注度大幅提升,2010年以来国内关于物联网的研究发文量呈逐年递增趋势,相关研究论著取得显著增长,并且在当前大数据和互联网+蓬勃发展的背景下,可以预期在未来几年中关于物联网的研究还会持续升温。

2.2 物联网研究论文来源期刊分布

图1 国内物联网研究论文年度分布

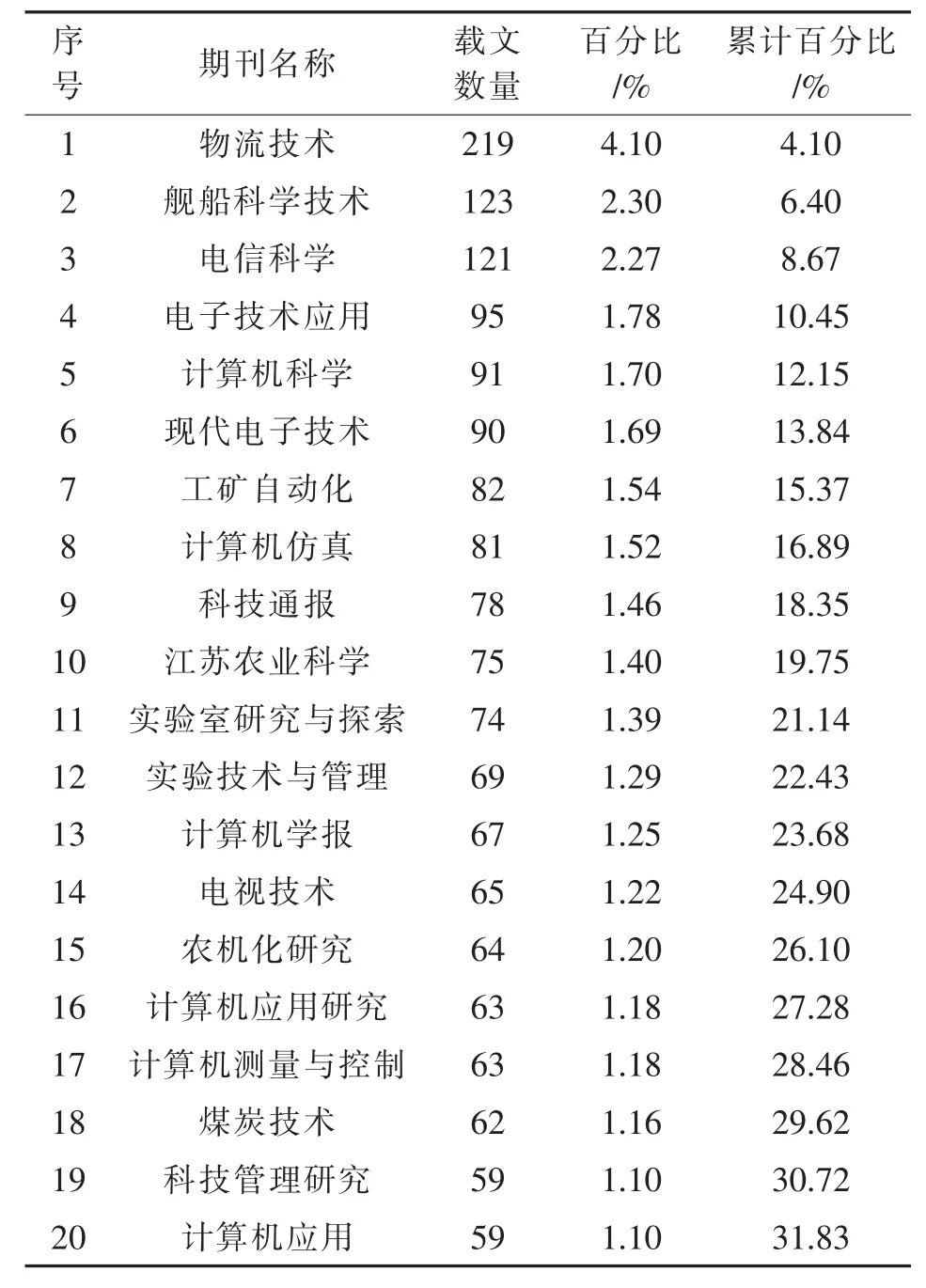

经统计分析发现,国内关于物联网研究的4869篇期刊论文刊载于814本期刊。其中317本期刊仅刊载1篇论文;论文刊载量不超过3篇的期刊有527本,占期刊总数的64.74%;论文刊载量超过刊均刊载量(刊均刊载量≈5.98篇)的期刊共计193本;论文刊载量超过50篇的期刊共计20本,合计刊载论文达到论文总数的31.83%,如表1所示。

表1中所列论文刊载量最高的期刊是《物流技术》,刊载219篇论文,占总数的4.10%。20本期刊中有10本期刊属于计算机、电子技术领域,可见关于物联网技术的研究,特别是物联网核心架构的研究是当前国内学者关注的重点。《江苏农业科学》、《农机化研究》载文量分别为75篇、64篇,在物联网研究的论文中占有较高比例,说明农业领域的物联网研究也是当前颇受关注的热点之一。

2.3 物联网研究论文基金分布

研究基金项目资助发表论文的情况,不仅可以了解该领域相关研究的受重视程度及当前的研究前沿或热点,还可以反映该领域研究论文的质量水平。本文统计了期刊论文与学位论文受基金资助论文数量分别位居前十位的基金,得到物联网研究论文受基金资助情况分布表,如表2所示。

从整体看,期刊论文受基金资助比例明显要高于学位论文,基金资助期刊论文数量位居前十位的基金累计资助了超过35%的论文,而学位论文则占比不到7%,存在较大的差距,且期刊论文受基金资助更为集中。从个体看,期刊论文方面,受国家自然科学基金资助的论文数位居首位,达到962篇,占全部论文的19.76%;国家高技术研究发展计划(863计划)、国家社会科学基金、国家科技支撑计划、国家重点基础研究发展计划(973计划)资助的论文数量也均超过了90篇。这五项基金作为国家重点的基金项目,凭借其巨大的影响力度及资金资助力度对物联网的研究提供了极大的助力。学位论文方面,受基金资助的论文数量较少,基金分布也相对较为分散,但受国家自然科学基金资助的论文数量也仍然位居首位,共计252篇,占全部学位论文的3.48%,且位居前列的基金均为国家级基金项目,为物联网领域相关的研究提供了支持。

表1 物联网研究论文来源期刊分布(载文量≥50篇)

表2 物联网研究论文受基金资助情况分布

2.4 物联网研究核心作者群及机构分布

为了更好地体现国内学者在物联网研究的成果和合作情况,界定物联网研究领域的核心学术团体,本文抽取发文量不少于6篇的作者共计128位,绘制物联网研究发文作者共现知识图谱,如图2所示。

图2 物联网研究作者共现知识图谱

在图2中,作者节点是以点度中心性的大小作为可视化的标准,节点越大代表该作者在网络中的重要程度越高;连线粗细表示节点间合作强度的大小,连线间的数值表示节点间合著发表论文的次数。从合作网络整体看,国内物联网研究的学者形成了多个比较明显的合作团体,且合作团体多核心趋势显著,这些具有明确核心的合作团体在物联网研究中辐射范围广、影响力高,所取得的科研产出也处于领先位置,其中以来自中国矿业大学的丁恩杰、张申为中心的学者团体最为突出,两人合作发文11篇,超过了绝大多数学者的发文量。此外,曲立国、唐超礼、陈珍萍、黄友锐,李瑾、冯献、郭美荣,李成栋、汪明、张桂青,李国强、张杰、郑国清也分别组成了多核心合作团体,发文量处于领先位置。多核心合作团体的形成有力保障了核心团体的稳定性,各核心学者凭借自身的影响力将团体更好地进行融合,集思广益,相比较单核心合作团体具有更高的影响力、凝聚力和稳定性。

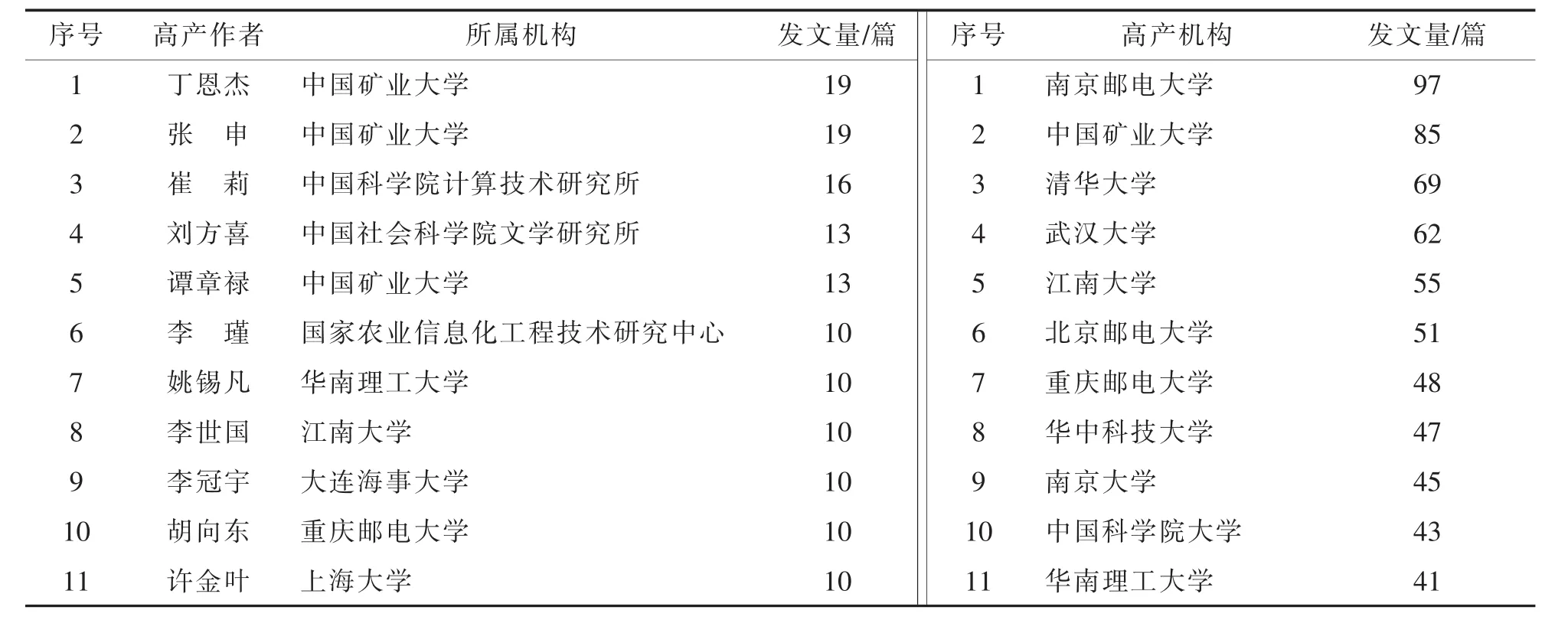

此外,笔者对所得文献的作者及机构进行统计分析,在不区分研究者署名顺序与单位署名顺序的情况下,4869篇期刊论文共涉及9703位作者。其中,发文量不少于2篇的作者有2375位,占总数的24.48%;发文量5篇以上的作者211位,仅占总数的2%。共涉及4716个机构,发文量不少于2篇的机构有1134个,占总数的24.05%;发文量5篇以上的机构191个,占总数的4%。以发文量不少于10篇作为标准选取高产作者,得到11位作者;以发文量不低于40篇作为标准选取高产机构,得到11个机构。以此构建了物联网研究的高产作者与高产机构表,如表3所示。

通过表3分析发现,在11位高产作者中有3位来自中国矿业大学,分别是丁恩杰(19篇)、张申(19篇)、谭章禄(13篇),丁恩杰、张申同以 19篇的发文量位居首位。同时,中国矿业大学也以85篇发文量占据高产机构的第二位,中国矿业大学成立了物联网(感知矿山)研究中心,为物联网研究提供了全方位的支持,其学者在物联网领域的研究中占得先机并取得突破与学科建设的重视程度是密不可分的。南京邮电大学以97篇的发文量高居首位,占有较大领先优势。调研发现,南京邮电大学以建设全国唯一物联网为特色的国家大学科技园为目标与南京市政府联合共建了南京邮电大学物联网科技园,科技园充分发挥南京邮电大学的人才和科技资源优势,借助政府资金政策支持,推动了物联网产业的发展,基于此科技园形成的规模效益,南京邮电大学在我国物联网研究领域占有重要地位。此外,在11位高产作者所在的9个机构中,包括6所高校和3所研究所,其中中国科学院计算技术研究所的崔莉(16篇)和中国社会科学院文学研究所的刘方喜(13篇)位居第三和第四位,中国科学院与中国社会科学院作为国内自然科学与社会科学最高的学术科研机构,凭借其学科综合性强、学术资源丰富、科研实力雄厚的优势在物联网研究中具有极高影响力。

笔者对所得文献数据的“作者机构”做进一步处理,抽取了发文量不少于8篇的82个机构构建合作频次矩阵并绘制了国内物联网研究机构共现知识图谱,如图3所示。

表3 物联网研究高产作者与高产机构

图3中,只保留了发文量不少于8篇的机构间存在合著情况的机构节点,机构节点是以点度中心性的大小作为可视化的标准,节点越大代表该机构在网络中的重要程度越高,连线粗细表示机构间合作强度的大小,连线间的数值表示机构间合著发表论文的次数。发现形成了4个显著的机构合作团体,分别是以南京邮电大学、中国矿业大学、中国科学院为中心的合作团体及农业领域的高校、研究所共同组成的合作团体,其中农业领域的合作团体各机构间合作更为紧密。

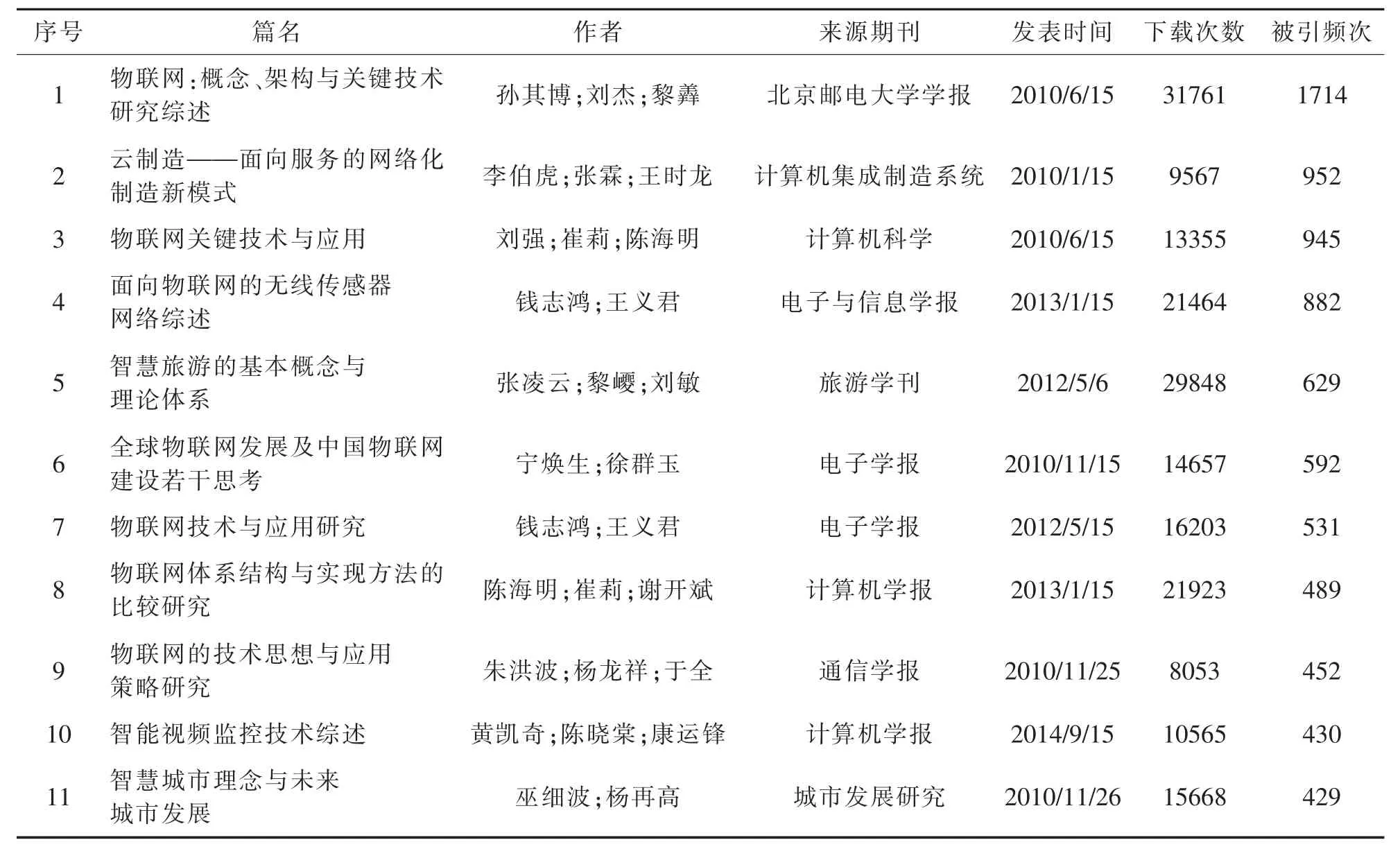

2.5 物联网研究高被引论文分布

高被引论文具有较高的学术参考价值和较强的学术引领作用,一般会在该领域得到研究者的有效利用[8]。笔者统计得到国内物联网研究被引频次较高的论文,发现在4869篇期刊论文中被引频次不少于10次的有1159篇,达到总数的23.80%;被引频次不少于50次的有199篇,超过总数的4%。以被引频次不少于400次为标准,统计得到高被引论文11篇,绘制物联网研究高被引期刊论文表见表4;在7235篇学位论文中存在被引的共2077篇,占总数的28.71%,被引频次不少于10次的有688篇,达到总数的9.5%,以被引频次不少于80次为标准,统计得到高被引论文10篇,绘制物联网研究高被引学位论文表见表5。

从整体看,统计所得的11篇期刊论文与10篇学位论文大多数发表于2010年至2013年,即关于物联网的研究广泛兴起且研究成果高速增长阶段,并且期刊论文的总体被引频次与下载次数均高于学位论文。期刊论文因其精炼概括、创新性强的特点相较于学位论文在物联网相关研究中更受学者的关注;11篇高被引期刊论文有8篇刊载于计算机信息技术领域的期刊,可见无论是在数量还是质量上,计算机技术在物联网研究中都扮演着重要角色;10篇高被引学位论文中硕士、博士学位论文各有5篇,其中有5篇来源于北京邮电大学,展现了北京邮电大学在物联网研究领域的优势。从个体看,高被引期刊论文中北京邮电大学的孙其博等所作《物联网:概念、架构与关键技术研究综述》[9]一文以1714次的被引量和31761次的下载量高居首位(被引频次与下载次数均截止到检索日期),该文从物联网基本概念和特征入手详解了物联网体系架构,归纳了物联网涉及的关键技术,最后总结了物联网发展现状并提出了物联网标准化发展建议,是物联网研究最早最全面的论述;被引频次较高的论文分别对物联网服务模式[10]、技术应用[11]、体系结构[12]、国内外发展对比[13]等方面进行研究并提出观点,为后续研究奠定了良好基础。

图3 物联网研究机构共现知识图谱

表4 国内物联网研究高被引期刊论文(被引≥400次)

表5 国内物联网研究高被引学位论文(被引≥80次)

3 截面之镜:我国物联网研究的态势

3.1 物联网研究主题分布

对物联网研究领域的相应主题和热点展开分析,有利于对该领域研究内容框架的设计与创新[14]。通过对所得期刊论文数据的统计分析,共计10194个关键词分布在4869篇相关研究文献中,篇均关键词约2.09个。抽取其中出现频次不小于18次的关键词共计72个,制成物联网研究热点关键词频次表见表6,抽取频次不少于10次的关键词共计196个,绘制物联网研究关键词共现知识图谱见图4。

表6 国内物联网研究热点关键词频次(频次≥18次)

图4 物联网研究关键词共现知识图谱

图4中高频关键词的字体越大代表该关键词出现的频次越高,其在整个网络中的影响也越高,节点越大代表关键词权重越高,即为研究主题的热点所在。经研读文献并结合关键词频次表与共现知识图谱发现,我国物联网研究主题主要包括基础理论、技术开发、应用产业链三个方面。

(1)物联网基础理论。该主题主要针对物联网的概念、特征与分类和物联网延伸理论两大类。①物联网概念、特征与分类。当前主要研究有:黄映辉[15]等从“物联网”这个词语的语义角度对物联网进行了科学的定义及性质的划分,把物联网性质分为主性与属性;王瑞刚[16]从“物”的属性——智能体的角度指出物联网的主要特征并分析物联网基本概念与网络应用关系,提出物联网理论基础体系架构;沈苏彬[17]等从物联网体系结构角度,讨论了物联网技术范畴、关键的理论以及物联网技术标准化问题。②物联网延伸理论。当前主要研究有:李德仁[18]等从总结数字城市建设和发展的成就出发,基于智能传感器网和对地观测网等物联网新技术的浪潮,探讨了数字城市发展到智慧城市的必然趋势和基础理论;王维秋[19]等通过文献调研统计分析发现智慧图书馆的理论演进历程大致分为理论萌芽、理论争鸣和理论发展三个阶段;何愉舟[20]等分析设计了健康信息服务管理的物联网部署和大数据处理模型,形成智能建筑健康信息服务管理系统的集成框架。

(2)物联网技术开发。该主题主要针对物联网核心技术与支持技术的开发与利用两大类,涉及到的关键词有物联网技术、RFID、无线传感器网络、互联网+、大数据、ZigBee、射频识别等。①物联网核心技术开发与利用。当前主要研究有:刘强、崔莉[21]等以传感器网络为例详细论述了物联网的关键技术并以环境监测为例说明了物联网的典型应用;谢磊[22]等以RFID的数据管理为切入点,从算法、协议以及性能评测3个层面对RFID的研究工作进行阐述与分析,突出了RFID的防冲突算法、认证与隐私保护协议以及真实环境下系统的性能评测与分析;钱志鸿[23]等在分析无线传感器网络技术成熟度的基础上,从技术层面阐述了无线传感器网络与物联网之间的相互关系,总结了无线传感器网络系统执行所需要的关键技术;陈琦[24]等提出了基于ZigBee/GPRS的物联网网关系统,实现了传感网与电信网络之间的数据传送、不同类型感知网络之间的协议转换,以及对传感器网络的管理控制。②物联网支持技术开发与利用。当前主要研究有:李德仁[25]等针对传感器网对智慧城市的大数据进行分析,论述了云计算与数据挖掘并提出了云平台的基础框架;李伯虎、张霖[26]等提出了面向服务的网络化制造新模式——云制造,并就基于云仿真原型平台的云设计对物联网云制造做详细阐述;廖建尚[27]利用TUN服务实现了智能网关的无线模块设计,并实现感知层的采集类节点和控制类节点设计,验证了IPv6异构型智能网关在农业物联网数据采集和设备控制的有效性。

(3)物联网应用产业链。该主题主要针对物联网技术的应用及相关产业链的构建开发,涉及到的关键词有:物联网产业、区块链、智能化、智慧城市、智慧图书馆、产业链、信息化、数字化、农业信息化等。当前主要研究有:邬贺铨[28]从物联网基础出发,指出物联网产业与应用在未来发展中面临的挑战以及我国发展物联网技术需要关注的问题;唐亮[29]从理论依据、产业链构成、产业链的关键关节等角度对我国物联网产业链进行了解读,从宏观角度分析了制约我国物联网产业发展的关键因素;李瑾[30]等结合中国农业物联网产业现状,从加强农业物联网关键技术研发与平台建设、完善产业发展资金扶持政策、培育农业物联网产业集群、创新农业物联网商业运作模式和服务推广等方面提出了加快农业物联网产业发展的对策与建议;叶小榕[31]等提出借助物联网中的二维码、RFID和NFC实现供应链各主体数据的自动化上传,利用区块链完整保存了整个供应链各主体的数据,保证了数据公开透明、可追溯且不可篡改,使供应链系统更加安全可信;葛琳[32]等提出了基于区块链技术的轻量级物联网信息共享安全框架,采用数据区块链和交易区块链相结合的双链模式,通过改进的拜占庭容错机制共识算法,提升数据效率并实现隐私保护。

3.2 物联网研究演进趋势

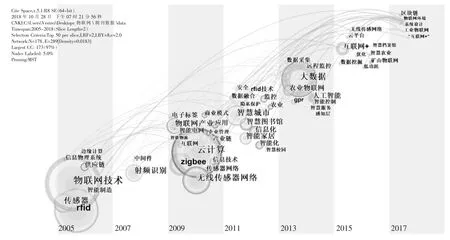

国内物联网领域的研究主题和研究阶段也是不断变迁的。笔者利用CiteSpaceV软件绘制了国内物联网领域研究的高频关键词时区演进知识图谱如图5所示,试图通过揭示物联网研究的关键词演进趋势,厘清其发展脉络。结合图5的知识图谱和相关研究文献,以主题演进和研究深度为标的,大致将国内开放数据研究划分为3个阶段:萌芽——理论研究阶段(2005—2009年)、成长——技术扩展阶段(2010—2014年)、发展——应用创新阶段(2015年至今)。

(1)萌芽——理论研究阶段(2005—2009年)

图5 物联网研究时区演进知识图谱

由图谱可见,物联网技术、RFID、传感器、供应链等关键词在2005年开始出现,关键词节点较大并得以延续。国际电信联盟在2005年世界信息峰会上提出“物联网”这一名词,由此引发了全社会与学者群体对物联网的广泛关注,基于物联网的研究由此开展,关于物联网定义、性质、类型、经济效益、社会效益的基础研究也逐步展开,国内主要学者在这一阶段开始将视线着眼于物联网国际研究前沿,为物联网后续发展奠定基础。

(2)成长——技术扩展阶段(2010—2014年)

由图谱可见,2010—2014年间关于物联网研究的关键词大幅增加,主要有云计算、无线传感器网络、大数据、ZigBee、人工智能、感知层、智慧城市、智能化、信息化等。金融危机爆发后,全球各国迫切需要寻求路径摆脱经济危机困扰,物联网在这一时期作为互联网新兴势力成为普遍关注的新的经济增长点。

2009年,温家宝总理在视察无锡新区时提出“要建设‘感知中国’的中心,将其打造成为中国传感网技术创新的核心区”,将传感网与物联网核心技术的扩展推上了发展高峰;2011年,工业和信息化部发布《物联网白皮书(2011年)》[33],系统梳理了物联网架构、关键要素、技术体系、产业体系、资源体系。进入大数据时代,信息化、智能化成为发展新潮,2014年谷歌收购全球最大智能家居企业Nest引领了物联网智能化的新突破。

(3)发展——应用创新阶段(2015年至今)

由图谱可见,2015年以来,国内关于物联网的研究愈加广泛,研究的主要关键词有互联网+、云平台、区块链、数据挖掘、低功耗、物联网环境等。在这一阶段的研究重心向互联网+背景下的智能物联网综合平台转移,区块链成为新的关注点。2015年9月5日国务院印发《促进大数据发展行动纲要》[34],从国家大数据发展战略全局的高度,提出了我国大数据发展的顶层设计,为物联网的应用创新扫清障碍。随着5G技术的商业化进程加速与无人驾驶汽车的蓄势待发,物联网发展正进入全新的阶段,技术壁垒的突破与应用领域的拓展为物联网发展勾画了美好的蓝图,低功耗广域物联网技术、智能机器人开始进军物联网市场,数据发展带来的信息隐私与数据安全是未来重点的发展方向。

4 结语

本文通过纵向与横向两个视角对国内物联网研究进展的梳理与研究主题热点演进态势的可视化分析,得出以下几个方面的结论:

第一,从文献知识结构特征来看,国内物联网的研究主要兴起于2009年,在近5年取得了巨大进步,国内学者在物联网理论、性质、类型方面做了详细刻画,力求以理论研究推动实践发展;同时物联网技术特别是计算机信息通信技术方面的研究在物联网研究中最为重点且成果颇丰。

第二,从核心作者与核心文献来看,国内学者对物联网的研究相对集中,核心学者与核心机构均比较突出,以少数学者为核心的合作团体贡献了绝大多数的研究成果,机构间合作也以同领域同地区的机构合作为主,研究呈现出分散化、碎片化特征,限制了研究的系统性、前沿性、创新性。未来研究应力求打破常规,实现跨学科、跨机构、跨平台的深层次合作。

第三,从研究主题热点来看,当前国内物联网研究主题主要包括物联网基础理论、物联网技术开发、物联网应用产业链3个方面。研究的热点还是更多地倾向于物联网技术开发拓展的研究,针对物联网新技术、新平台以及数据时代信息安全的研究还在发展中,研究层次较浅。在未来的研究中应突出基于本位的思考,提升研究的针对性和应用性。

第四,从研究趋势来看,以研究主题变迁和研究深度为标的,将国内物联网研究划分为理论研究(萌芽)、技术扩展(成长)、应用创新(发展)3 个阶段,基于相关政策文件与研究文献对物联网研究三个阶段的主要研究成果及未来重点突破的方向做出解读,希望能为后续研究提供参考和借鉴。