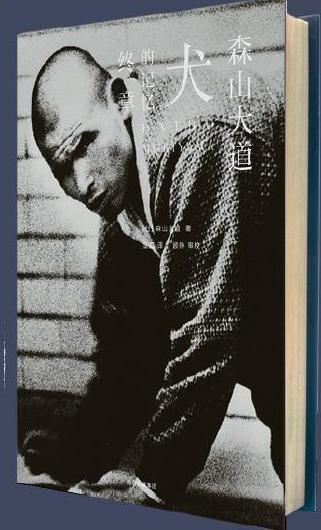

森山大道的一次“从良”未遂

朱白

日本摄影家森山大道身上总是有一股谜一样的气质。他可以突兀地出现在东京街头,目不斜视地去捕捉街头上的那些红男绿女,以及他们身上完全可以映衬这个时代的各色表情,他们变成粗颗粒、低保真,甚至虚焦的影像呈现出来时,会魔幻一般变幻出一个既异于我们熟悉的这个世界,又同时完全契合这个世界的东西。乃至你会充满仰望的姿态,深情地承认,这种图像正是这个奇妙世界组成部分。

在很多荒谬的现实中,我想不出这个世界上还有其他什么手段,可以替换掉森山大道的照相机镜头。他在对扭曲的、生动的人脸的捕捉这件事上,简直可以像发明电灯的爱迪生一样对于人类不可或缺。有时候艺术几乎可以等同于科学对于人类的贡献,但事实上,很多时候在科学上是这样的,如果不是爱迪生在1879年将电灯发明了出来,那么1880年、1881年,或者1889年,应该也会有人将之发明出来。但很多艺术作品是与具体的艺术家深度捆绑在一起的。倘若没有安迪·沃霍尔,你会知道世界上竟然可以有那么奇怪的一个“玛丽莲·梦露”、“金宝罐头汤”存在过吗?

森山大道不仅仅给予了我们一幅幅常常被我们忽略掉的生活影像作品,同时也给予了我们一个观看世界的视角。就此,即便你“看不到”,你也不再会妄言那个世界是不存在的。

容易被我们反复阐释和言说的,往往是一名职业艺术家的那些“副业”,这当然是个有趣的现象。比如你对陈丹青的那些愤怒言论可能远远比他那些油画作品更为熟悉,你对王朔的那些泼皮无赖般的杂文访谈,要比对他的小说更有好感,这就是“错位”带来我们意外收获。同样,摄影家森山大道也是一位备受尊重的散文家。至少在我看来他的《犬的记忆》和《迈向另一个国度》,已经算是经典的文学作品。这里不仅有对于一名摄影家行为的记录,同时也有一名始终战斗在街头的猛士眼中的自己和世界。

正是基于对《犬的记忆》的精打细算的美好阅读体验,以及对于森山大道个人的期待,你在《犬的记忆》之后,再读他14年之后的续集作品《犬的记忆终章》时,大体上会有一种失望透顶,甚至完全与《犬的记忆》阅读体验相反的感觉。

森山大道上世纪六七十年代横空出世,出版《犬的记忆》时已是46岁,那时的森山大道的文字总是可以让人轻易就读出“真诚”,他哪怕是莽撞的,也会充满一种朴实的质感。而在他60岁出版的《犬的记忆终章》,从一名不断进阶、充满挑衅力量的中年人,已经渐渐流露出一位慈祥且见过世面老人的痕迹。他对于生活的记录,也不再是激进或者质朴的,而是圆润,甚至和谐的。这足以令森山大道的粉丝感到失望的同时,也会有一种“你变了”的错觉。

这里不谈森山大道在艺术上的变与不变,以及一位艺术家应该如何在自己不断行进的艺术道路上,让自己处于颠覆和延展的,仅从森山大道的文字上来说,《犬的记忆终章》的确让他的那些读者,至少会感到一丝不适吧。

但是森山大道依然是敏锐的,即便对于在写作《犬的记忆终章》时已经接近老年人的他来说,他的洞察力和对世界的感受力,也总是令人放心的。在巴黎时,森山大道如此描述他眼中的尤金·阿杰特:“完全看不出任何拍摄者主观的造作痕迹,它无情地剥开了向来包裹着巴黎大街小巷的那种独特的‘巴黎风情,将一座赤裸裸的城市袒露在观者眼前。”这是森山大道对于阿杰特的解读,同时也可以看做是森山自己的一种审美取舍。

从文字回到森山大道这个人,以及这个人身上的“森山大道”符號上,你或许还应该对之有更多的理解。森山大道常被认为是与荒木经惟并列的日本当代摄影旗帜性人物,照我看来,森山大道真正给予这个世界重重一击的是上世纪六七十年代,那时他作为一个“挑衅者”出现在街头,出现在报刊杂志上,出现在一次次粗糙甚至还有些不堪的摄影展上,出现在那些心怀叵测的艺术评论家文字中……

而很多年之后,森山大道尽管依然活跃在东京新宿的街头,透过那些追随过他的纪录片摄影机镜头和记者的描写,你也能再次揣摩出森山大道对于艺术的笃定,但他放弃了新的尝试,也没有有效地做出“挑衅”自我的努力变更,而是继续成为“森山大道”的代言人,亦步亦趋地模仿着那个曾经的自己。