城市化对区域生态足迹的影响及其耦合关系

刘世梁,朱家蓠,许经纬,武 雪,赵 爽,侯笑云

北京师范大学环境学院水环境模拟国家重点实验室, 北京 100875

在我国快速城市化的背景下,城市扩展进程导致了一系列生态环境和土地利用问题,如耕地面积减少、动植物栖息地破坏、水体大气污染严重等[1],使得城市生态足迹超过区域生态承载力。因此,需要对城市化的资源环境效应进行定量评价,为区域可持续发展提供科学依据。

为衡量城市化影响背景下自然条件对人类生产生活的支持能力,具备研究价值与应用价值的资源环境承载力评价体系受到越来越多的关注[2- 3]。一方面,单一要素的资源环境承载力向着多维度、深化方向发展。另一方面,包含多要素的资源环境综合承载力正力图延伸概念,并与城镇化建设[4]、工业发展[5]、旅游开发等产生交互联系[6]。综合承载力评价一般利用指标体系法与空间叠置分析,因此结果的可比性、可参照性和简易性越来越引起重视。

在各类资源环境综合承载力评价方法中,尤其是针对城市扩展的生态效应影响方面,生态足迹法[7]被国内外广泛运用。近20年来,生态足迹法不断被全球学者修正改进[8],国内也不乏学者对生态足迹模型适应性进行调整[9],并在此基础上衍生了诸多探究生态足迹与其他要素相互关联的分析方法。以上方法已被应用于区域案例,尤其是城市案例的分析:如寇晓东通过计算生态足迹分析比较了中国若干城市的生态效率[10];李东从生态足迹出发研究攀枝花市的旅游业可持续发展[11],郑辛酉则以生态经济学的视角将生态足迹法用于上海城市化过程人类生态的研究[12]。然而,作为城市生态足迹的计算,现有研究往往直接沿用六种生态足迹账户的计算方法,忽略了城市人群生产生活中排放的各类污染物以及消耗的大量水资源,未能突出城市与其他区域的差异性。

而在城市化给资源环境带来负面影响的同时,资源环境作为城市化运行的空间载体,对城市化运行的反作用强度也在逐步增大[13]。调和经济发展和生态环境保护之间的矛盾,追求生态与城市化水平之间的均衡协调,对推动区域可持续发展至关重要[14]。因此时下不少研究着眼于城市化与生态环境的交互耦合关系,探讨两者交互作用机理[15]、耦合协调度测度及协调发展类型[16]。然而,鲜有学者运用生态足迹模型对耦合度进行计算,生态足迹模型的应用价值有待进一步挖掘。

为全面客观评价城市化的生态环境效应,本研究首先在建立生态足迹模型时将污染物吸纳、治理以及水产养殖外水资源占用的生态足迹纳入计算,客观全面地反映城市区域所占据的自然环境资源;同时利用生态足迹建立城市化系统与生态系统耦合模型,进一步分析城市化与生态系统的相互作用,判定系统的协调发展状况。本研究选取云南省昆明市作为案例分析,一方面,相对于东部城市,昆明城市化的生态效应研究相对薄弱;而另一方面,昆明市正在进行以滇池为核心的“新昆明建设”[17],城市化水平快速增长,亟需平衡经济发展与生态保护[18]。因此对昆明市生态足迹、城市发展的深入研究不仅为当地发展提供科学依据,也将为西南城市群的可持续发展提供借鉴。

1 研究区域与研究方法

1.1 研究区概况

昆明位于云贵高原中部、滇池盆地北部,是中国西部第四大城市、云南省第一且唯一特大城市,地处滇中城市群的核心圈,面积21473 km2。昆明以山原地貌为主,地势大致呈现北高南低的特征,且多伴溶洞和溶岩地貌。昆明属北亚热带低纬高原山地季风气候,年平均气温16.5℃,年均降雨量1450 mm,作为中国面向东南亚、南亚开放进程中的“桥头堡”,发挥着日益重要的作用。

近20年来,云南省城镇化等重大战略的实施,极大促进了省会昆明城市化的进程。以滇池为核心建立的开放式城镇体系重新整合了市区、边缘开发区、卫星城和小城镇,经济总值取得了较快平稳发展,经济结构得到了有效改善,周边产业协同发展,对外贸易活动逐年攀升。但同时,昆明的城市建设战略也对生态环境造成一定压力:建筑用地急速扩张导致土地利用转移,污染物积累与跨境传输导致城市经济建设受阻,人口积聚导致生态足迹远超生态承载力,区域可持续协调发展面临挑战。

1.2 研究方法

1.2.1 数据来源与标准化处理

昆明市的主要消费品包括生物资源消费品与能源消费品,生物资源消费品项目包括耕地农产品(小麦、玉米、茶叶、稻谷、豆类、烤烟、蔬菜、甘蔗、薯类农产品、蜂蜜、油料)、草地动物产物(羊肉、猪肉、绵羊毛、奶类、牛肉、禽蛋)、林地林产品及水果产品(板栗、核桃、水果、松脂、棕片)、水域水产品;主要能源消费品项目为化石燃料用地和建筑用地,前者包含煤气(人工天然气)、液化石油气,后者仅有电力。两类消费品数据均来源于《昆明统计年鉴(2000—2015)》、《云南统计年鉴(2000—2015)》、《中国城市统计年鉴(2000—2015)》以及《中国区域经济统计年鉴(2000—2015)》。为统一数据统计口径,采用昆明农作物产量替代农产品消费量。

结合我国实际,各农产品项目平均生产能力主要采用谢鸿宇[19]更新计算出的中国主要农产品全球平均产量,部分未进行更正计算的消费品项目如烤烟、蜂蜜,则采用联合国粮农组织(FAO)官方统计数据。对于草地动物产品,谢鸿宇的计算只考虑了产于草地部分的平均产量,而未纳入产于可耕地部分(主要是饲料)的平均产量,故而有必要采用WWF将二者合并考虑后计算出的数值。各类生产性土地的均衡因子采用杨屹[20]计算出的平均值。

城市化与生态足迹的耦合分析前,应对各指标数据进行标准化处理,具体方法如下:

(1)

(2)

式中,i代表年份,j代表指标类型,xij为指标原始数据,max(xj)与min(xj)分别代表指标j的最大值与最小值。当指标起正向作用时,选用(1)式做标准化处理,得zij;若为逆向作用,则选用(2)式,得zij。

1.2.2 土地利用转移矩阵

土地利用转移矩阵可以表征城市化中用地转变方向和速率。采用2000年、2005年、2010年和2015年昆明土地利用数据(http://resdc.cn/)。对土地利用分类6类,即林地、草地、水域、耕地、居民用地以及其他用地等。进行转移矩阵分析,主要分析建设用地对其他生态用地的占用,表征昆明城市化对土地利用类型转化的影响。矩阵的建立方法参考刘瑞等[21],将两个时点T1、T2的土地利用类型分别作为矩阵的行与列,矩阵中各元素Pij代表T1—T2时间进程中土地类型i转换为土地类型j的面积占土地总面积的百分比,由此得到一个方阵,对其进行用地结构与变化方向分析[22],并在此基础上绘制土地利用转化示意图。

1.2.3 生态足迹计算

(1)生态足迹计算

在能源消费品项目的生态足迹的具体计算中,根据王禹锡等[23]的方法将各类能源的消费量转化为标煤量,进而计算各类能源消费所占用的生态足迹。同时引进折算系数,从而统一各种化石燃料单位。根据刘乐冕[24]提出的生态足迹改进模型增加了污染物生态足迹,从而计算出废水、废气、固体废弃物等排放物直接或间接占用土地的生态足迹。废水主要被湿地所消纳,其占用湿地面积按照每年365 t/hm2的标准进行换算[25]。废气生态足迹可通过转换为吸收大气污染物所需的林地面积来计算[26]:林地对 SO2的平均吸收能力88.65 kg/hm2。固体废弃物的生态足迹主要是通过填埋和堆放处理固体废弃物所占用的生产性土地面积,按照单位土地面积可堆积固体废弃物10.19万t/hm2的标准换算[27]。

同时,在传统模型中,水域作为生物生产性面积仅考虑了渔业生产功能,并没有反映出水体作为一种必需资源在支撑城市发展中起到的重要作用,因此有必要加入水资源生态足迹的计算。水资源生态足迹的计算是将消耗的水资源量转化为水资源用地面积,具体方法参考于冰等[28]。

(2)生态承载力计算

在生态承载力的计算过程中,需扣除12%的土地面积用于生物多样性保护[29],水资源生态承载力则需扣除60%用于维持生态环境和生物多样性的水资源量[30]。

(3)三维生态足迹

生态足迹深度(EFdepth)反映了人类消耗自然资本存量的程度,用于表征人类对超出生态承载力部分资源的累积需求,表现出时间属性,其计算公式如下:

(3)

式中,EF为总生态足迹,EC为生态承载力总量,ED为生态赤字总量。

生态足迹广度(Esize)反映了人类占用自然资本流量的水平,用于表征在一定区域的生态承载力限度内人类活动实际占用的生态生产性土地面积,表现出空间属性,其计算公式如下:

EFsize=min (EF,EC)

(4)

1.2.4 城市化与生态足迹的耦合度分析

(1)城市化水平计算

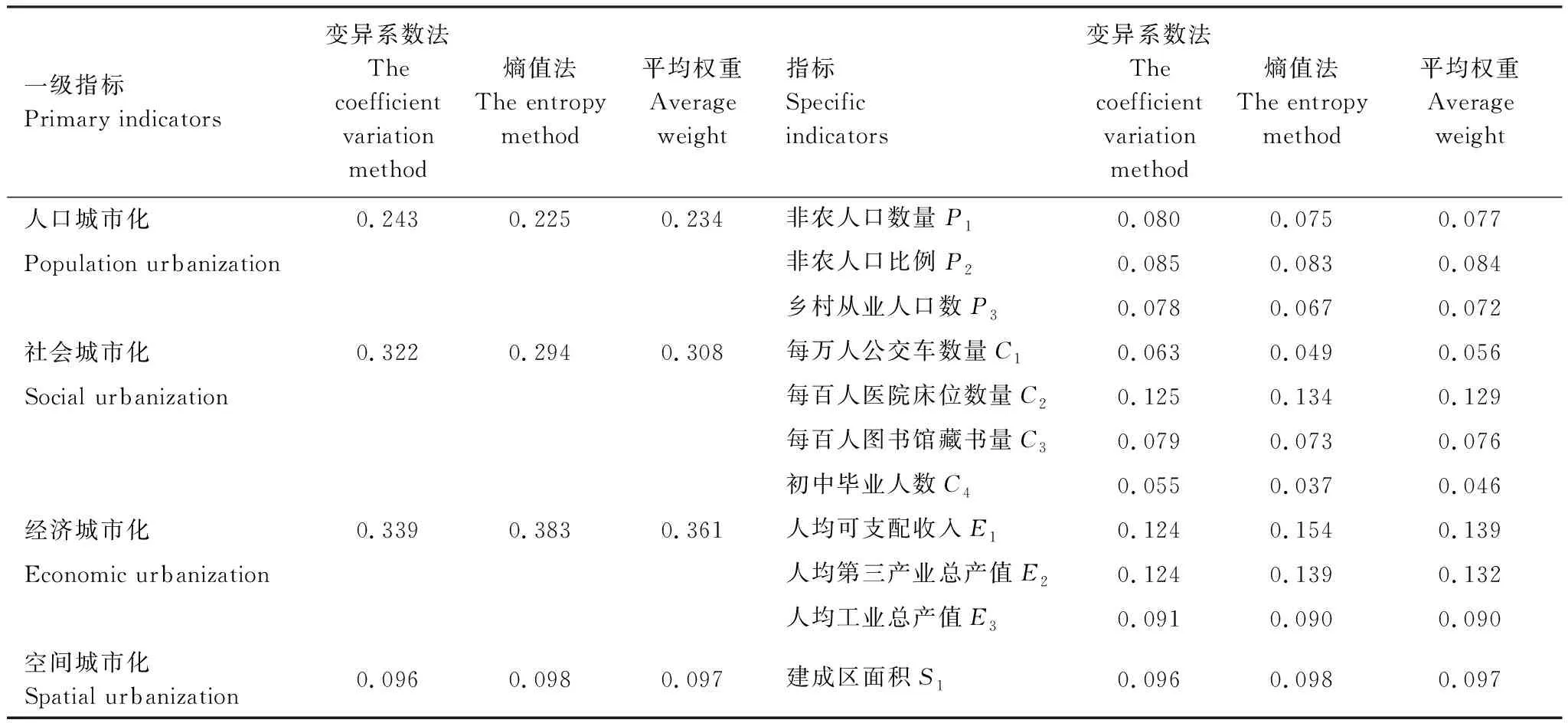

城市化评价体系从人口、经济、社会和空间等4个方面出发阐释城市化内涵[31]。人口城市化选取非农业人口数量(P1)、人口比重(P2)、从业人员数量(P3)等反映城市化本质内涵的基本指标;社会城市化主要反映城市的科教文卫建设体系,重点涵盖公共设施建设中的图书馆藏书数量(C1)、医院床位数(C2)、公共汽车数量(C3)、初中以上学历人数(C4)等内容;经济城市化评判标准重点涉及非农产业,即人均可支配收入(E1)、人均工业总产值(E2)与人均第三产业总产值(E3);空间城市化则从建成区面积(S1)出发,反映城市化的空间性特征。

针对城市化评价体系下的多个指标进行权重计算。为避免主观赋权导致的偏差性与不客观性[32],同时避免单一赋权方法的局限性,本文选取了两种客观赋权法——变异系数法[33]与熵值法[34]进行权重计算并取平均值,具体计算结果见表1。

(2)耦合分析

本研究将生态足迹、生态承载力分别和城市化水平的相互作用与影响定义为城市生态系统与城市化的耦合。耦合度计算公式为:

(5)

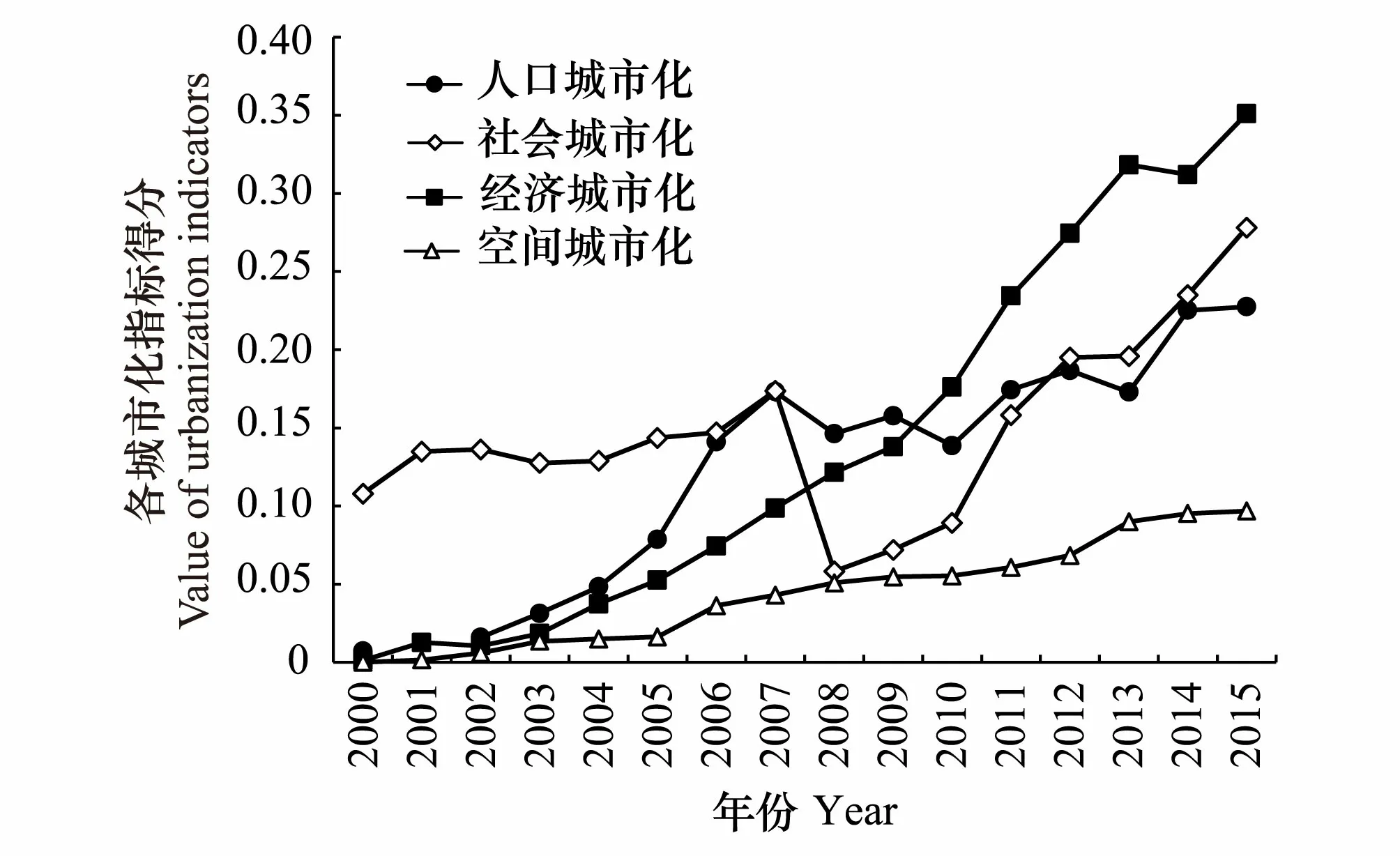

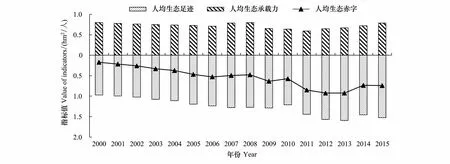

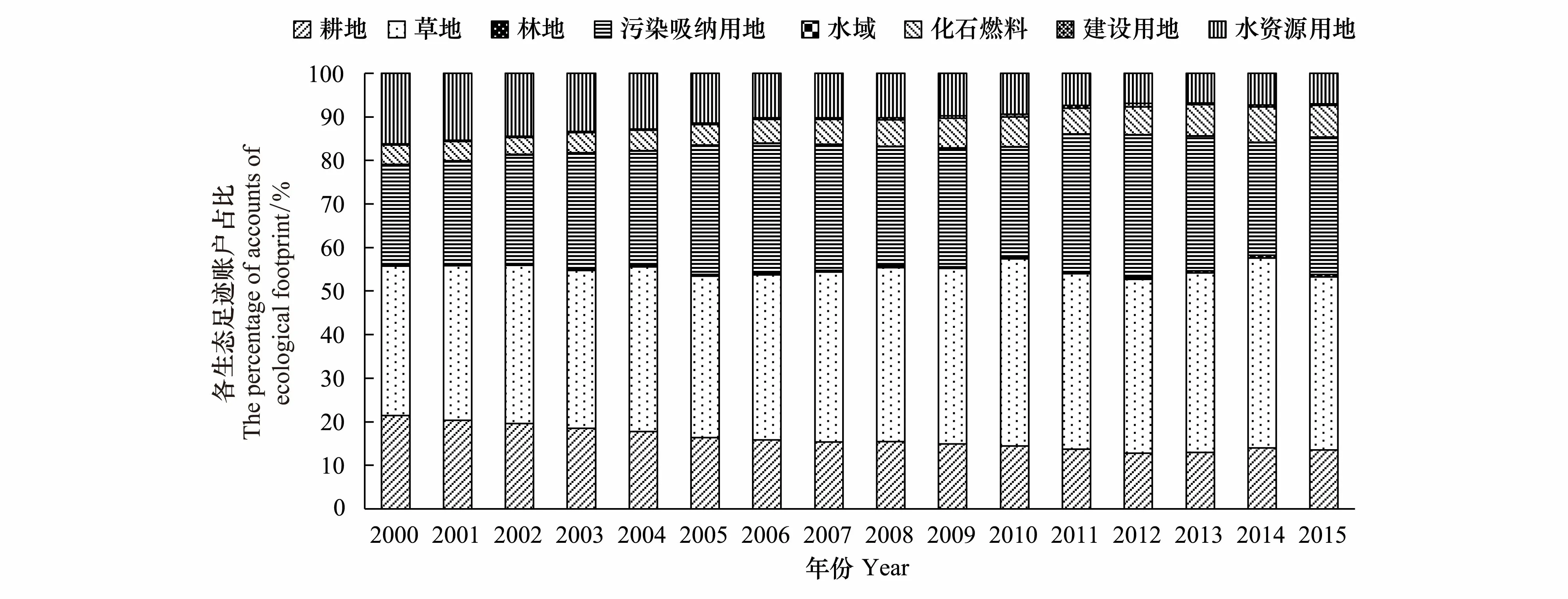

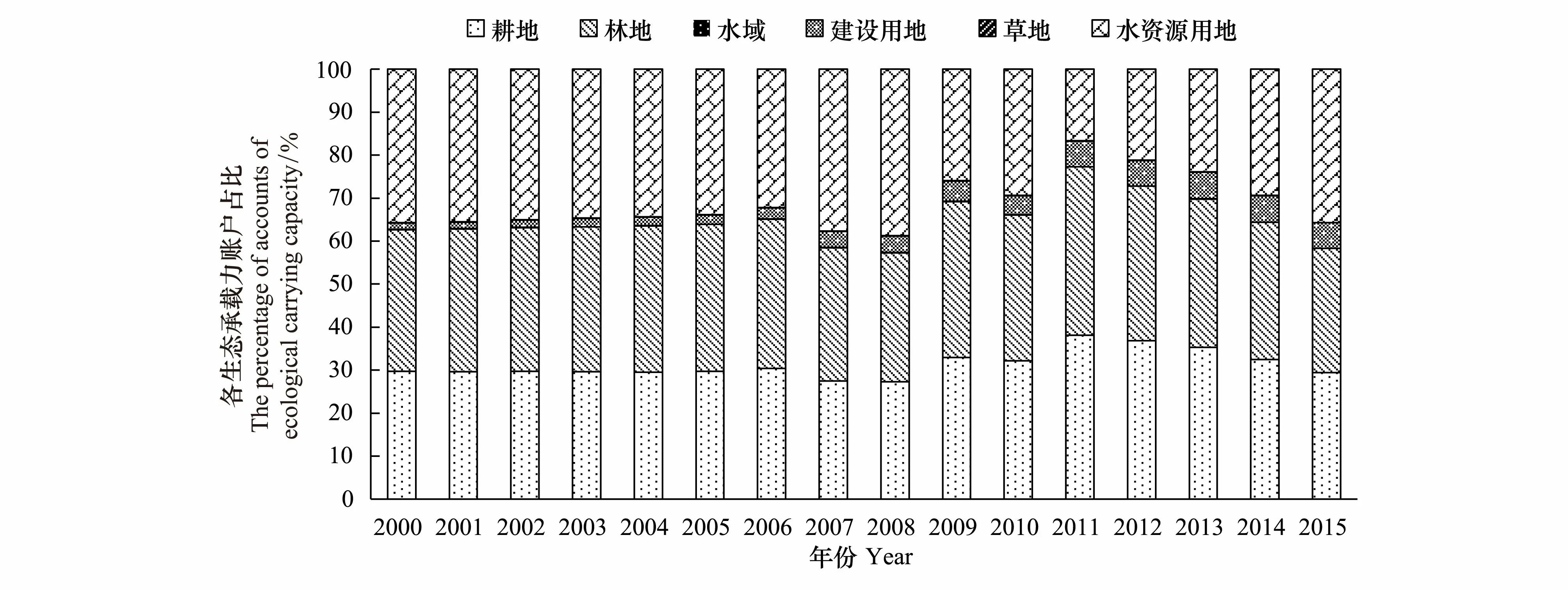

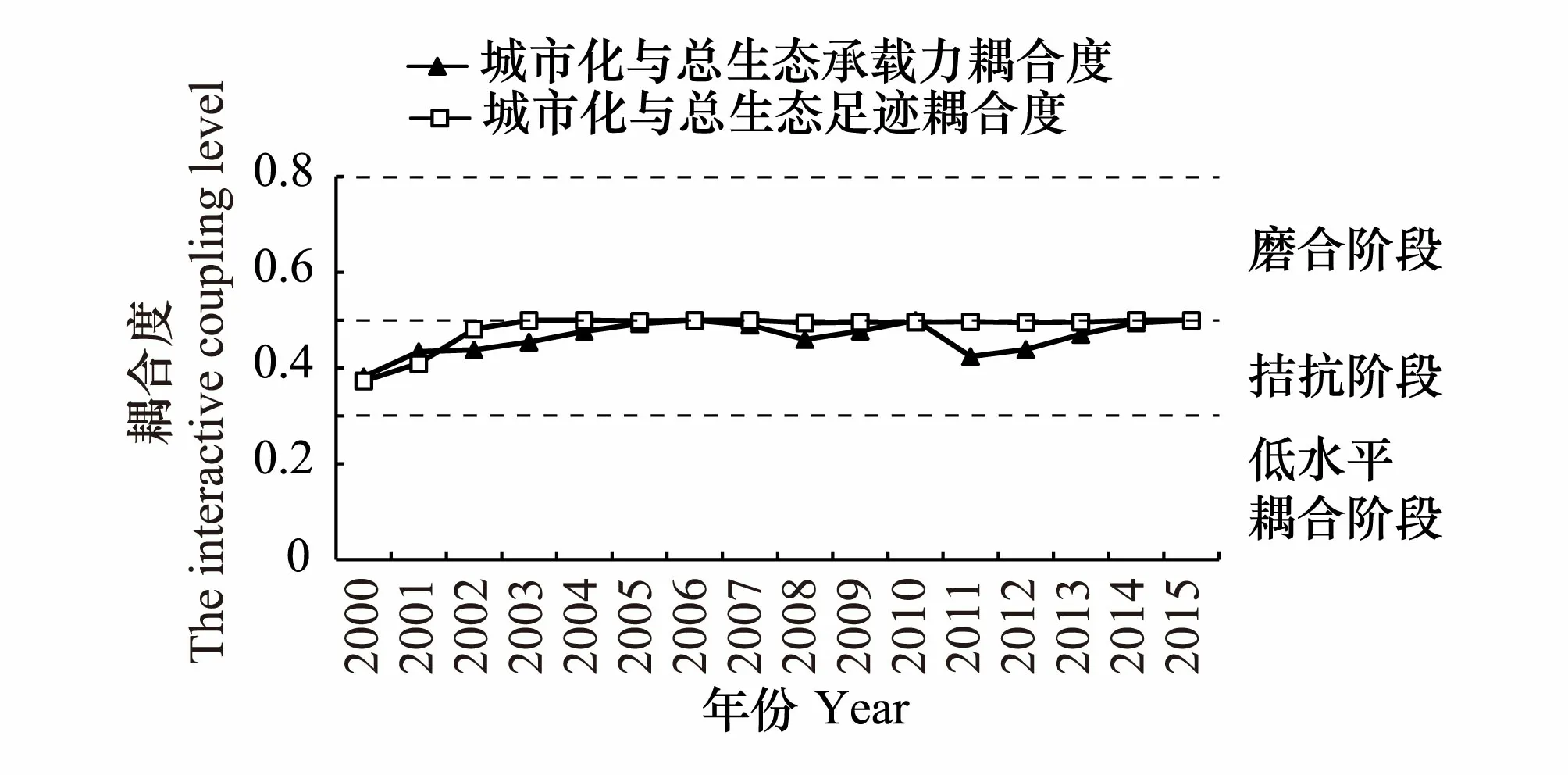

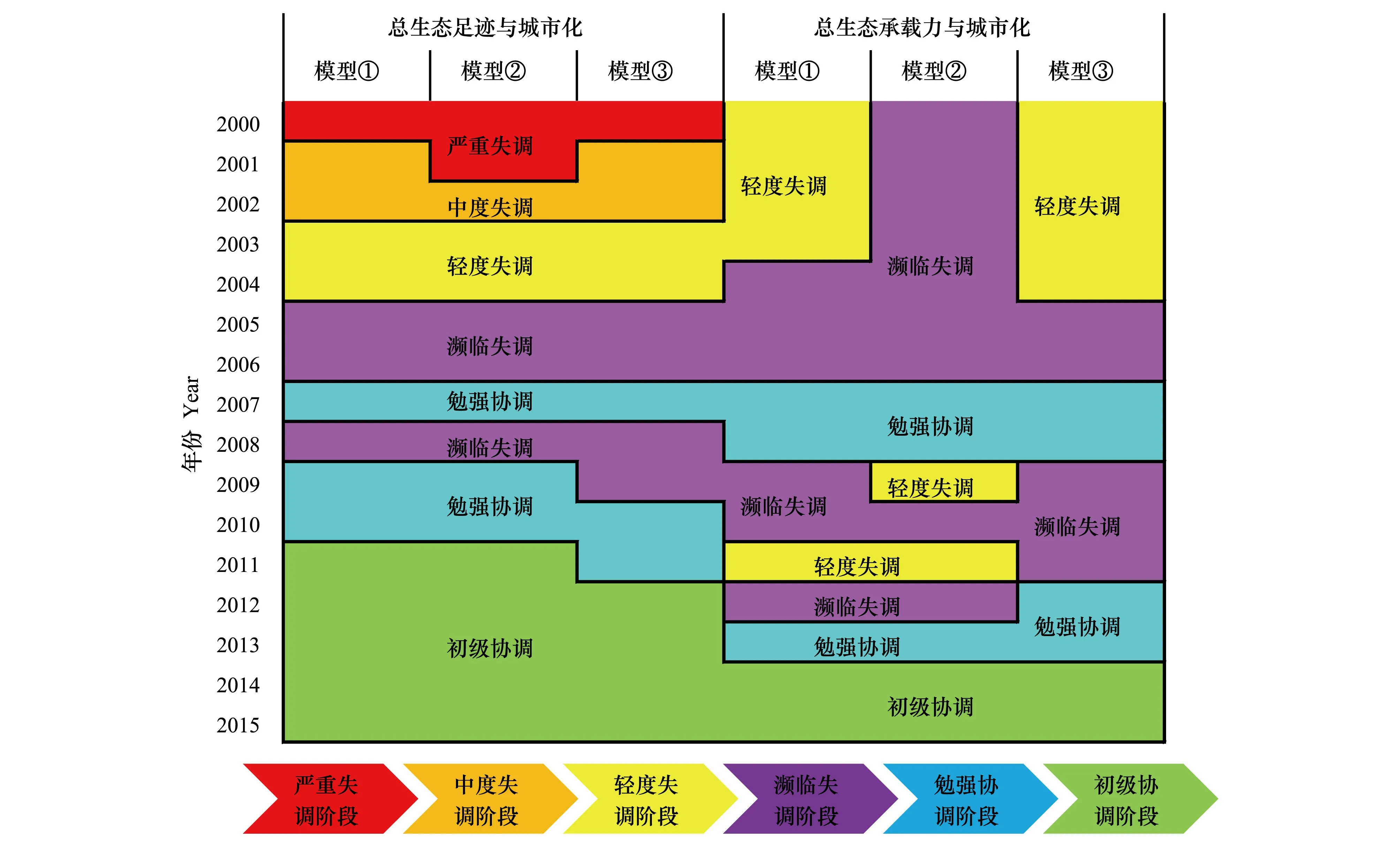

式中,Ux、Uy分别代表生态系统的指标值与城市化发展系统指标值,C代表耦合度。耦合度分为如下4个阶段:0 耦合协调度计算公式为: T=αUx+βUy (6) (7) 表1 昆明城市化评价指标体系 根据昆明市2000—2005年、2005—2010年以及2010—2015年土地利用转移矩阵,分别绘制昆明市土地利用转化示意图(图1)。综合图表可以看出:2000—2005年,动态变化最大的2类用地为水域和耕地,有0.08%的水域和0.62%的耕地等流入转为建设用地;2005—2010年,除建设用地无面积流出以外,其他5类均或多或少地向其他地类有所转移,动态变化最大的2类用地是耕地和建设用地,2.5%的耕地流入建设用地,另有0.28%的水域、0.08%的林地及0.03%的草地等流入建设用地;2010—2015年,6类用地动态变化都很剧烈,除林地未向其他用地转入外,其余各类用地相互之间均存在转入和转出。同时,2000—2005年、2005—2010年和2010—2015年3个时间段内水域及耕地被开发为建设用地的转化比例呈递增关系;自2005年始,草地和林地向建设用地流转的比例也呈递增趋势,说明城市化建设的开发强度和面积范围在逐年上升,这与昆明近十几年来的大规模城市开发建设密切相关,反映了人类活动对自然环境的干扰和破坏。 图1 2000—2015年昆明市6类用地间的动态转化Fig.1 The dynamic transformation of 6 categories of land uses in Kunming from 2000 to 2015 图2 2000—2015年昆明市城市化指标时间动态 Fig.2 The temporal dynamics of urbanization indicators in Kunming from 2000 to 2015 2000—2015年间昆明市城市化发展特征也可以通过4种城市化水平得分体现(图2)。分析图表得出,昆明市经济城市化水平上升态势明显,且随城市化发展所占比例逐渐增大,反映了经济发展在昆明市城市化中表现较为突出。昆明市空间城市化水平逐年上升,但相比其他要素占比不大。人口城市化水平在2007年前增长显著,2007年以后曲折上升,主要原因在于“非农业人口占总人口比例”指标有所波动。社会城市化水平在2007—2011年有所下跌,这可能由于科教文卫发展初期速度相比人口增长速度较慢,故而人均指标下降;2012年后,科教文卫发展相对速度高于人口增长,社会城市化水平上升。总体看来,尽管土地流转中建设用地开发强度和面积占比在逐年扩大,但昆明市15年间的经济发展、社会进步、城市人口增加在城市化中的体现更为突出。 昆明2000—2015年期间人均生态足迹基本呈上升态势。2000—2009年、2011—2013年期间,人均生态足迹上升幅度均大于30%,2014年有所下降, 2015年回升至1.53 hm2/人(图3)。这表明总体上昆明市对自然资源的消耗水平逐年上升。 分部门来看,15年间草地与林地消费量的逐年增加导致人均草地、林地生态足迹分别上升181.6%、82.0%,同时化石燃料的人均生态足迹上升幅度也较大,达157.2%,这与昆明10年间的大规模城市开发建设密切相关。人均耕地生态足迹在2010—2011年间下降至最低点,其他年份基本维持在0.2 hm2/人左右的水平。人均污染吸纳用地波动较大,2010—2012年间显著上升,并于2012年达到最大值0.52 hm2/人,2014年短暂回落后于2015年再度上升。水产品消耗占据的水域生态足迹在2010年下降28.4%,并在之后一直维持较低水平;水资源消耗占据的人均水资源生态足迹15年间下降约54.6%,两者在一定程度上体现出昆明在以滇池为核心的水资源保护上取得了一定成效,但没有改变总人均生态足迹的上升趋势。人均建设用地生态足迹随社会用电量变化,在2012年前显著增加,9年间上涨342.9%,在2013—2015年后有微弱下降,侧面反映出昆明市近年对建设资源节约型社会的重视。 就生态足迹构成来看,草地、耕地资源消费品占据了生态足迹的绝大部分,污染吸纳用地平均占据的生态足迹也高达27.8%,这一定程度上反映了昆明市居民生产生活方式对自然资源消费量依赖程度较高,同时城市化发展导致的污染排放贡献了相当份额的生态足迹(图4)。 昆明2000—2011年人均生态承载力基本呈下降趋势,比例达到25.8%,2011年后,人均生态承载力有小幅上升(图3)。这表明昆明市在前10年的城市化开发可能对生态系统造成了较大压力,而后5年随着对生态文明建设的重视提高,城市化发展中也愈发提升对生态环境的关注,自然资源的承载压力有所减轻。 分部门看,水资源用地的人均生态承载力在前10年下降幅度最大,达52.0%;其次是水域生态承载力,下降幅度达44.9%;林地、草地人均生态承载下降幅度均为13.5%。耕地人均生态承载力在经历2000—2010年的缓慢下降之后逐步回升,上升比例约为12.8%。研究期内,建筑用地人均生态承载力大幅上升,幅度达到288.1%,这与前文土地利用流转变化中大量土地流向建设用地的趋势基本一致。人均生态承载力账户构成的时间动态,同样侧面反映出土地流转过程中建设用地占比逐年扩大的趋势(图5)。 综合分析人均生态足迹、人均生态承载力,可以引入人均生态赤字的概念,即生态承载力与生态足迹的差值,用于表征昆明市生态足迹的供需矛盾(图3)。结果显示,昆明市人均生态足迹一直处于赤字状态,且在2013年前逐年增加,增幅达到329.3%,这表明2000—2015年间昆明人均生态足迹与生态系统承载能力之间的矛盾逐年扩大。分部门研究,草地贡献的生态赤字最大,其次是水域。尽管10年间耕地、林地、水资源用地的生态承载力稍高于生态足迹,但有差距逐渐缩小、二者相互逼近的趋势。 图3 2000—2015年昆明市人均生态足迹、人均生态承载力、人均生态赤字时间动态Fig.3 The temporal dynamics of ecological footprint, ecological carrying capacity and ecological deficit per capita in Kunming from 2000 to 2015 图4 2000—2015年昆明市人均生态足迹账户构成时间动态Fig.4 The structural change of the account composition of ecological footprint per capita in Kunming from 2000 to 2015 图5 2000—2015年昆明市人均生态承载力构成时间动态Fig.5 The structural change of the composition of ecological carrying capacity in Kunming from 2000 to 2015 2000—2015年,昆明市单位万元GDP生态足迹逐年递减,从2000年0.74 hm2/万元下降到2015年0.26 hm2/万元,降幅达到65.4%。这表明昆明市在增加资源消费的同时,对资源的利用率也实现了一定程度的提高,推进资源的循环发展(图6)。 昆明市生态足迹深度在2000—2011年期间波动上升,上升幅度达到100.2%,2011—2015则经历了先稳定后下降的趋势。其中草地的生态足迹深度从2000年的444.5倍上升到2013年的935.0倍,表明昆明在2013年需要935倍的草地面积才能满足当前居民对草地资源产品的需求量,草地生态承载力与生态足迹的矛盾最为突出,发展最不可持续。此外,15年间昆明市也过度使用了水域自然资本存量。耕地生态足迹深度接近1,勉强维持承载力与需求间的平衡。林地、水资源用地生态足迹深度小于1,基本实现自然资源承载力与城市需求消费间的协调(图6)。 生态足迹广度在15年间基本不变,这表明整体自然资源土地总量面积仍维持在相对稳定状态。其中耕地生态足迹广度先下降后趋于平缓,可能的原因在于耕地面积的减少速度放慢。草地、林地、水资源用地生态足迹广度始终处于下降态势,水域生态足迹广度则经历先上升后大幅下降的过程,最主要原因在于水域养殖面积的下降以及人口的增加。建设用地生态足迹广度由于城市开发,则一直处于上升趋势,15年间的上升幅度达到288.1%。结合总量不变的特征,将建设用地生态足迹广度与其他用地进行比较也可以得出,昆明城市化进程中存在其他生态用地向建设用地流转的情况(图6)。 图6 2000—2015年昆明市万元GDP生态足迹、生态足迹深度、生态足迹广度时间动态Fig.6 The temporal dynamics of the ecological footprint per ten thousand (yuan) GDP, footprint depth and footprint size in Kunming from 2000 to 2015 三维生态足迹模型进一步反映出资源的稀缺性以及资源消费与资源再生之间的不同步性[36],这直接或间接地受到区域城市化综合发展的影响。本文参考已建立的城市化评价指标体系,选取11个分别反映人口、社会、经济、空间城市化的标准化指标作为自变量,包括:非农人口数量(P1)、非农人口比例(P2)、乡村从业人口数(P3)、每万人公交车数量(C1)、每百人医院床位数量(C2)、每百人图书馆藏书量(C3)、初中毕业人数(C4)、人均可支配收入(E1)、人均第三产业总产值(E2)、人均工业总产值(E3)、建成区面积(S1)。再以人均生态足迹(ED)、生态足迹深度(EFdepth)、生态足迹广度(EFsize)、万元GDP生态足迹(EFGDP)先后作为因变量,利用SPSS软件建立线性回归方程,结果如下: ED=-0.293P1+0.09P2+0.245P3-0.093C1+0.231C2+0.301C3+0.395C4+2.343E1- 2.315E2+ 0.051E3+0.406S1(R2=0.985) (8) EFdepth=-0.259P1-0.16P2+0.447P3+0.078C1+0.29C2+0.211C3+0.578C4+3.427E1- 3.711E2- 0.297E3+0.654S1(R2=0.974) (9) EFsize=-0.589P1+2.026P2- 1.336P3-0.522C1-0.59C2-0.181C3- 1.056C4- 4.305E1+7.016E2+ 1.164E3- 2.601S1(R2=0.844) (10) EFGDP=-0.326P1+0.422P2-0.216P3-0.072C1+0.004C2+0.109C3-0.245C4-0.812E1+0.612E2+ 0.335E3-0.656S1(R2=0.991) (11) 上述结果模型R2均较高,表明模型有一定参考价值。为进一步比较各城市化要素在相对独立的情况下对三维生态模型的影响程度大小,本文利用SPSS软件对数值进行偏相关性分析,对比各要素偏相关系数大小(图7)。 图7 三维生态足迹各影响因素偏相关系数比较Fig.7 The partial correlation coefficient of 3 dimension ecological footprint impact factors in Kunming 结果显示,针对人均生态赤字与生态足迹深度,人均第三产业产值起主要负向作用,社会城市化中的图书馆藏书量、初中毕业人数以及居民可支配收入起主要正向作用,同时人口城市化指标中的乡村人口从业数也有相对较大的正向影响。这表明社会城市化进程中农村、城市居民生活水平的提升会直接或间接地造成生态赤字的扩大以及对自然资本存量的过度消耗,而产业结构的升级调整可以在一定程度上摆脱对资源的过度依赖,使生态赤字与生态足迹深度有减小趋势。 针对生态足迹广度,仅非农人口占比、人均第三产业产值与其呈中等程度正相关。这表明非农人口所占比例的提升以及第三产业的发展极有可能会导致所占用生态用地面积的扩大。而从其他负相关指标中可以得出,人口素质上升、居民生活水平上升所代表的高质量城市化发展对维持一定自然资源土地总量有一定的积极影响作用。 针对人均GDP生态足迹,非农业人口占比指标的正相关程度较高,表明非农人口所占比例上升可能导致资源利用效率的下降。而从业人数的上升、受教育人口增加以及建成区面积上升对促进资源的循环利用发展有一定积极影响。 综合以上结果可以得出城市化发展各项指标与三维生态足迹模型之间的复杂关系。人口城市化对生态系统的影响主要表现在非农人口占比上升在空间上占据更大自然资源用地、降低资源利用效率,乡村从业人员上升一方面会消耗更多资源量,但另一方面可能提升资源利用效率、节约生态资源用地;社会城市化的生态效应主要表现为间接消耗自然资源,但从长远效益来看能有助于维持一定自然资源土地总量、促进资源的循环利用。经济城市化进程中产业发展势必存在资源消耗,但也可以通过产业结构调整提高资源利用率、控制总量消耗。而空间城市化普遍相关系数较低,对生态系统效应不显著。 根据指标权重计算得到的昆明城市化水平的时间动态,可与标准化后的城市总生态足迹与城市总生态承载力进行耦合分析,进一步分析城市化与生态系统之间复杂的相互关系。 对耦合度分析可得知,2000年到2015年的15年间,昆明市总生态足迹与城市化之间的耦合程度均属于拮抗阶段。2000—2003年间耦合度从0.37的较低水平开始显著向磨合阶段逼近,上升幅度达到34.0%,之后一直维持在0.49的大致水平,这表明城市化发展与生态足迹的变化基本一致。昆明市人均生态承载力与城市化之间的耦合程度波动较为明显,2006年前耦合度缓慢上升至15年间的最高点,并于2006—2009年基本维持在较高水平,这表明此时城市化发展对生态系统尚未造成严重影响。2010—2011年生态系统承载力对城市化有较明显的负向反馈,耦合度下降幅度达到15.2%。2011年后耦合度缓慢提升,其原因可能在于2011年后对生态环境的重视逐渐上升,使得城市化子系统与生态环境子系统耦合度逐渐上升(图8)。 图8 2000—2015年昆明市总生态足迹、总生态承载力与城市化耦合度时间动态Fig.8 The temporal dynamics of interactive coupling level between ecological footprint, ecological carrying capacity and urbanization in Kunming from 2000 to 2015 对耦合协调度进行分析,总生态足迹与城市化协调程度在2006年前从严重失调阶段向濒临失调阶段快速过渡,2007年之后协调度基本达到协调阶段。此时3种计算模型结果差异不大,此时可选取将生态系统与城市化系统视为同等重要的模型①用于进一步分析。生态足迹与城市化协调度在2000—2007年间以稳定速度上升,幅度为170.8%,提升过程显著。2008年数据显示有小幅度回落,之后则以相对较缓慢速度继续上升,在2015年达到0.69的最高水平(图9)。 总生态承载力与城市化协调度变化相对复杂。3种模型计算结果均显示在2006年前,生态系统与城市化均处于失调阶段,若计算模型偏重城市化发展,失调状况更为严重。同时,3种计算模型显示,经历2007—2008年的勉强协调阶段后,在2009—2012年间协调度均有不同程度回落,2012年后,协调度重新回升,在2013年基本进入协调阶段。这表明2009年前城市化发展水平尽管快速增长,但尚未超过资源承载力。2009年后城市化发展对生态系统逐渐积累的负向作用开始显现,同时这一时段内生态系统的退化也对城市化发展造成约束作用,故而两系统间的耦合协调度失稳。2013年后对生态保护的重视一定程度弥补了前期粗放的城市化发展对生态环境的负向效应,追求可持续的协调发展道路取得一定成效(图9)。 图9 2000—2015年昆明市总生态足迹、总生态承载力与城市化协调度时间动态Fig.9 The temporal dynamics of coordination degree between ecological footprint, ecological carrying capacity and urbanization in Kunming from 2000 to 2015 城市化发展与区域生态环境之间必然形成复杂而深刻的相互作用,为充分考虑二者交互关联,一方面现有资源环境承载力评价体系中须纳入城市区域所占据的特殊自然环境资源;另一方面利用综合承载力评价结果建立城市化系统与生态系统的耦合模型,客观全面地分析城市化与生态系统的协调发展状况。本研究以昆明市为案例,在分别测算2000—2015年间昆明生态足迹与城市化水平时间动态的基础上,重点研究了生态足迹模型变化的主要驱动因子以及生态足迹模型与城市化体系耦合协调程度的时间动态。研究表明: (1)城市化水平逐年提高体现在土地利用流转变化加剧,建设用地比例提升,经济增长,社会进步,城市人口增多;居民消费增加、污染排放加剧使得人均生态足迹逐年上升;人均生态承载力在前期下降态势明显,近年对生态文明的重视促使资源压力有所减轻。 (2)考察年份期间生态赤字逐年减小、生态足迹广度基本不变、生态足迹深度先上升后下降、万元GDP生态足迹逐年减小,表明昆明市存在生态足迹与生态承载力不匹配、过度使用自然资本存量的状况,但情况趋于好转,资源利用效率也逐年增加。其主要驱动因素在于社会层面的对人口素质及居民生活水平的提升以及经济层面的产业结构调整。 (3)耦合模型测算中,生态足迹与城市化耦合水平及协调度均呈逐年稳定上升,生态承载力与城市化耦合水平及协调度均呈波动上升态势,这与城市化负向作用逐渐积累、集中凸显相关。 昆明特殊的地形地貌和地理区位在为其提供了绝佳自然资源优势的同时,也对其城市化发展提出了更高要求:以保存自然风貌为前提开展城市建设,弥补本世纪初高速的城市化发展模式对生态环境积累的负面影响[37],追求更高质量城市化发展,从而达到生态系统与城市系统的协调统一。 在资源环境承载力方面,本研究通过计算污染物的生态足迹,更好地衡量城市化的区域生态胁迫。未来研究可以此为出发点,聚焦昆明核心—滇池水生态环境与城市化水平的交互关联,兼顾水质达标和生态需水满足[38],从而针对性地提出管理措施。 针对评价方法,本研究将生态足迹、碳足迹、水足迹等概念进行了有机整合[39],使其更方便运用于云南省乃至西南城市群的城市化生态效应研究。总结分析我国西南区域城市化与生态环境的交互响应机制,对区域生态安全屏障建设与城市群发展模式调整提供理论价值和实际意义。

2 结果与分析

2.1 昆明城市化分析

2.2 昆明市生态足迹的时间动态

2.3 昆明市生态承载力的时间动态

2.4 昆明市三维生态足迹时空动态

2.5 生态足迹的影响因素分析

2.6 区域生态足迹和承载力与城市化水平耦合分析

3 结论与讨论