退行性腰椎管狭窄症患者行非融合减压手术对脊柱矢状面平衡的影响

吴金伟 邹伟民 许汉权 吕海

1广州中医药大学顺德医院骨伤一科(广东顺德528388);2南方医科大学第三附属医院脊柱外科(广州510500)

退行性腰椎管狭窄(degenerative lumbar stenosis,DLS)是最常见的老年患者腰椎疾病,并且是腿部疼痛和腰痛的主要原因,其随着患者的年龄增长患病率显著增加[1]。大量研究[2]显示,对于严重的腰椎管狭窄症,减压手术往往可以获得比非手术治疗更好的疗效。但对于目前减压后腰椎是否固定仍然具有争议。生物力学的研究结果表明减压范围与术后脊柱不稳存在相关性,减压不融合有继发脊柱滑脱的风险[3],但也有研究[4]指出,对于单节段或两节段病变的患者,采用单纯的减压治疗与减压后固定手术在短期内没有显著的统计学差异。DLS 患者术后的脊柱矢状面平衡是近年来临床关注的热点问题之一。DLS 患者站立向后弯曲可以使症状恶化,并且通过站立向前弯曲则可缓解症状[5]。在腰椎疾病和腰背痛的管理中应评估脊柱在矢状平面(脊柱矢状平衡)中的变化情况,有研究[6]显示,矢状位垂直轴与骶骨后角的距离与DLS 患者的生活质量具有显著的相关性,表明脊柱矢状面平衡的指标应作为手术治疗效果评价的重要参数。目前对于退行性腰椎管狭窄症患者行非融合减压手术对脊柱矢状面平衡影响的研究仍比较少。本研究旨在探讨探讨退行性腰椎管狭窄症患者行非融合减压手术对脊柱矢状面平衡的影响。

1.1 研究对象 回顾性分析于2013年3月至2017年8月本研究组因退行性腰椎管狭窄症行非融合减压手术的患者共83 例作为非融合组,纳入标准:(1)经影像CT 或MRI 明确为退行性腰椎管狭窄症的患者;(2)合并腰椎管狭窄症状且经保守治疗失败的患者;(3)通过椎板开窗进行后路腰椎减压手术的患者;(4)单节段或双节段减压;(5)签署手术知情同意书;(6)随访时间至少1年的患者。排除标准:(1)根据Meyerding 分类为Ⅰ度椎体滑脱的患者(椎体滑动>5 mm);(2)合并腰椎不稳(椎体移位>4 mm 或椎间角变化>10°);(3)合并脊柱侧弯(Cobb 角>20°);(4)既往有腰椎手术史;(5)患有中枢神经系统疾病的患者。选取采用减压融合内固定手术的患者40 例作为对照组。

1.2 手术方法 非融合组患者均采用气管插管全麻进行,患者俯卧位,具体减压要点为保留患者完整的棘上韧带和棘间韧带,并对双侧椎板进行对称开窗减压,切除上位椎板下1∕2、下椎板上1∕3 和黄韧带,同时切除退变小关节突内侧1∕3,以及潜行扩大侧隐窝和神经根管入口。融合组在非融合组的减压基础上,常规置入椎弓根钉及在上下椎体间置入cage 进行融合固定。所有患者术后加强患者双下肢功能锻炼,佩戴腰围2 周,术后24 h 可在腰围保护下进行离床功能锻炼。

1.3 术后影像学评估 所有患者在术前和术后、以及随访期间均对患者性全脊柱X 光侧位片检查。所有患者进行站立位,手臂向前弯曲45°,以确保全脊柱充分显像,根据全脊柱X 光正侧位片评估骶髂关节和脊柱参数。骶髂关节参数对应骨盆入射角(pelvic incidence,PI),骨盆倾斜(pelvic tilt,PT)和骶骨斜坡(SS)。而脊柱的矢状参数包括第7 颈椎(C7)作垂线与第1 骶椎(S1)的距离,即矢状垂直轴(sagittal vertical axis,SVA),腰椎前凸(lumbar lordosis,LL)通过评估L1和S1之间的Cobb角进行,胸椎后凸(thoracic kyphosis,TK)通过测量T1 和T12 的Cobb 角评估。根据患者术前全脊柱X光侧位SVA 评估的脊柱矢状面平衡情况,根据Schwab 等[7]研究依据,当SVA <50 mm 定义为正常矢状平衡(平衡组),当50 mm ≤SVA <100 mm 定义为轻度矢状失衡(轻度组),当SVA≥100 mm 义为重度矢状失衡(重度组)。

1.4 评价指标 记录每位患者的年龄,身体质量指数(BMI),性别,手术节段、估计失血量和手术时间。在术前和术后1年采用视觉模拟评分(visual analog scale,VAS)评估腰椎和神经根疼痛的程度,采用Oswestry 残疾指数(oswestry disability index,ODI)评估康复功能,患者也完成了苏黎世跛行问卷调查(zurich claudication questionnaire,ZCQ)评估患者的身体功能,症状严重程度和患者满意度,分数越高表明症状越严重或越不满意。ZCQ 用于评估严重程度腰椎管狭窄引起的症状。同时对比不同矢状不平衡分组患者的术前和术后的1年的脊柱的影像参数,包括PI、PT、SS、SVA、LL、TK。

1.5 统计学方法 采用SPSS 24.0 统计软件分析数据,计量资料以均数± 标准差表示,术前、术后各随访测得数据比较使用配对t检验,在所测得数据多组比较采用单因素方差分析,计数资料组间比较采用卡方检验,P<0.05 为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 患者的一般资料 非融合组的83 例患者中,男45 例,女38 例,平均年龄(69.2±7.5)岁,平均BMI 为(23.1±2.2)kg∕m2,减 压节段为1 段的64例,减压节段为2 段的19 例,其中L2~L3 的11 例,L3~L4 的18 例,L4~L5 的41 例,L5~S1 的32 例。融合组40 例患者中其中男26 例,女14 例,平均年龄(68.8±8.3)岁,平均BMI 为(22.6±2.5)kg∕m2,减压节段为1 段的28 例,减压节段为2 段的12例,其中L2~L3 的5 例,L3~L4 的7 例,L4~L5 的21 例,L5~S1 的19 例,两组患者的年龄、性别比例、BMI 和减压节段比例对比差异无统计学意义(P>0.05)。

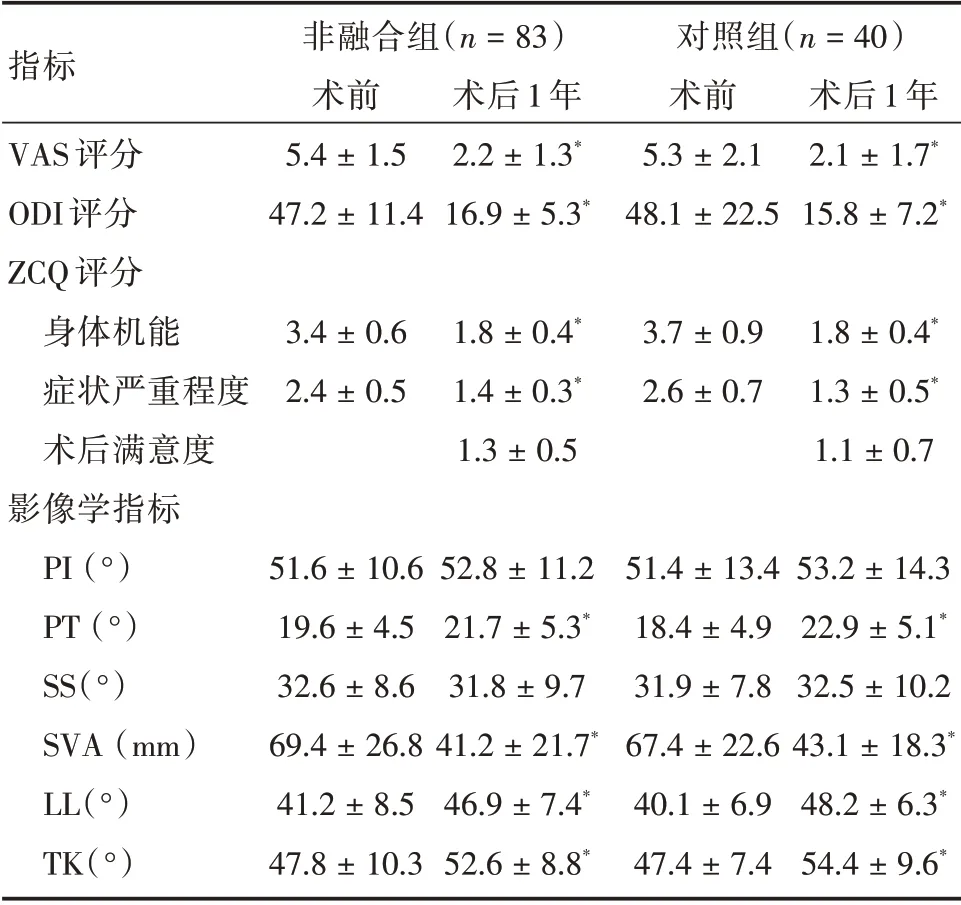

2.2 非融合减压手术的短期效果 其中两组患者术后1年平均的VAS评分、ODI评分均较术前显著改善(P<0.001),且两组患者的ZCQ 评分中的身体机能、症状严重程度均显示显著较术前改善(P<0.001),两组患者术后1年的满意度评分对比差异无统计学意义(P>0.05)。影像学指标中,两组患者其中PI和SS对比术前差异没有统计学意义,而两组患者的PT、LL、TK角度均较术前显著增加,且SVA距离较术前显著减少,差异具有统计学意义(P<0.05),而两组患者术前和术后1年的PI、SS、PT、LL和TK指标对比差异均无统计学意义(P>0.05),如表1所示。

表1 两组患者术前和术后1年的临床指标比较Tab.1 Comparison of clinical indicators between the two groups of patients before and 1 year after surgery

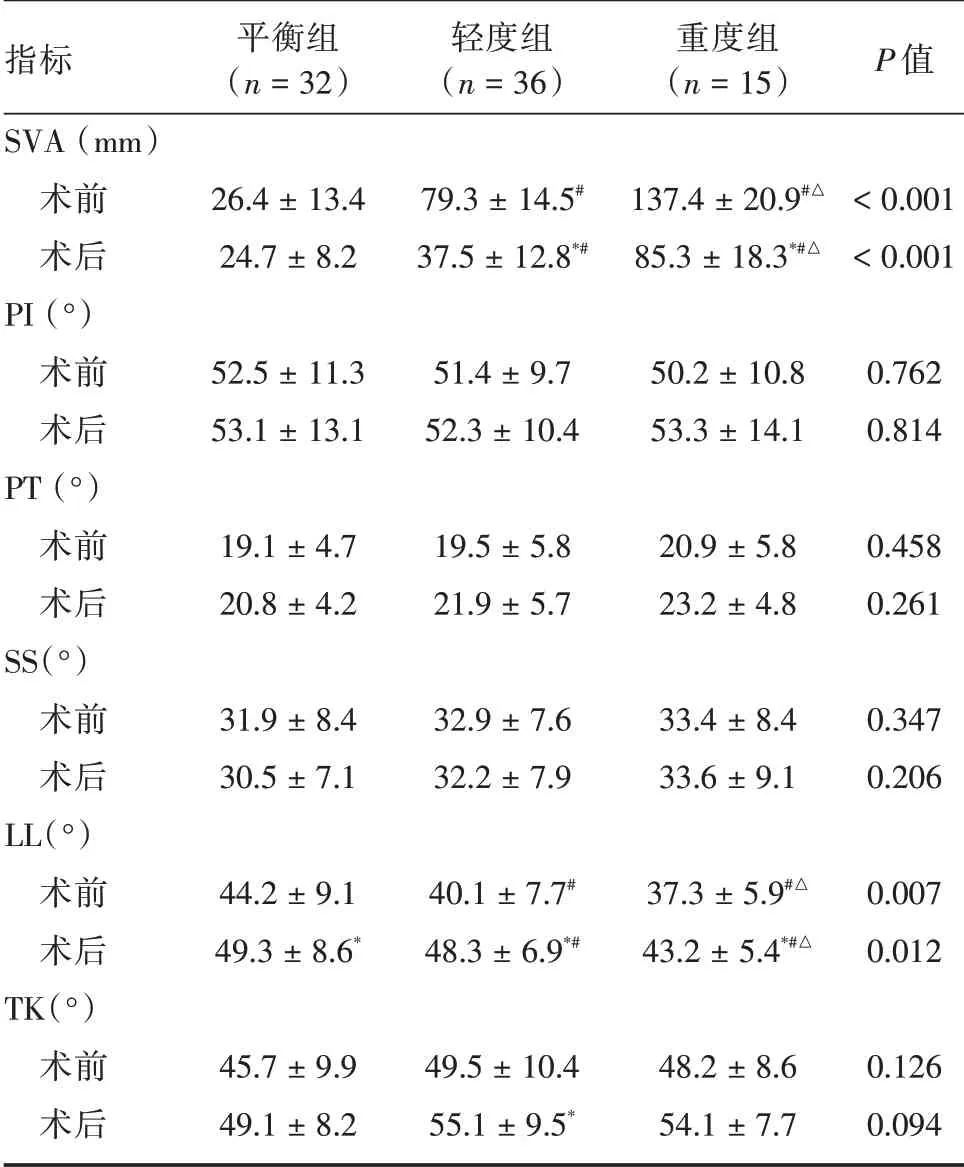

2.3 非融合患者术前脊柱矢状平衡对术后影像学指标及临床症状改善的影响 其中非融合组患者术前评定为平衡的共32 例,轻度失衡的共36 例,重度失衡的15 例,其中3组患者术前和术后的SVA 和LL 参数对比差异均具有统计学意义(P<0.05),术后轻度组和重度组的SVA 参数均显著较术前减小,差异具有统计学意义(P<0.05),且3组患者术后的LL 角度均显著较术前提高(P<0.05)。3组之间术前及术后PI、PT、SS 和TK组间比价差异无统计学意义,轻度组术后的TK 角度显著较暑术前增大,差异具有统计学意义(P<0.05),见表2。

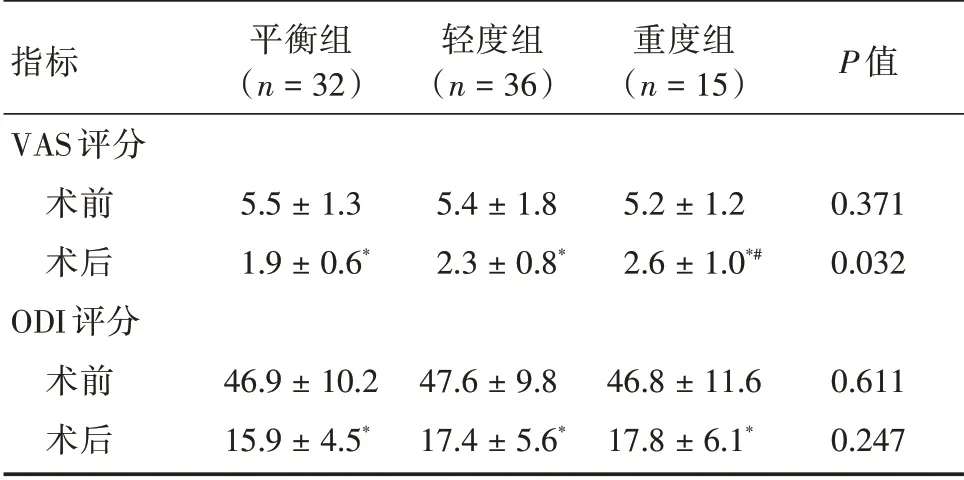

2.3 非融合患者术前脊柱矢状平衡对术后临床效果的比较 其中3组患者术前的VAS 和ODI评分对比差异均无统计学意义(P>0.05),且术后1年随访的VAS 和ODI 评分均较术前显著下降(P<0.05),其中3组的术后VAS 评分对比差异具有统计学意义,重度组显著高于平衡组,差异具有统计学意义(P<0.05),3组的术后ODI 对比差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

表2 术前脊柱齿状平衡对术后影像学指标的影响Tab.2 Effect of preoperative spinal dentate balance on postoperative imaging parameters

表3 术前脊柱矢状平衡状态对非融合减压手术的临床效果影响Tab.3 Effect of preoperative spinal sagittal balance on clinical outcome of non-fusion decompression surgery

图1 非融合减压手术术前术后脊柱矢状面平衡变化X 光Fig.1 Changes in the sagittal balance of the spine before and after non-fusion decompression surgery X-ray

3 讨论

本研究评价了腰椎椎管狭窄患者采用非融合减压手术治对患者脊柱矢状平衡的影响。 既往研究表明[8],腰椎间盘突出症患者在腰椎前凸减少是脊柱的的特征性改变之一,这种由椎间盘突出病变引起的脊柱变化可能是由于缓解疼痛的现象而不是由椎间盘突出后引起的结构畸形。进一步对患有腰椎管狭窄症的患者进行脊柱的脊柱矢状面平衡评估中,神经源性跛行的患者其SVA 值显著高于和由神经根病引起的下肢单侧疼痛患者[9]。因此,对于腰椎管狭窄症合并神经源性跛行的患者存在脊柱的矢状面不平衡。腰椎管狭窄症合并神经源性跛行的患者其腰椎前凸角度更小,其随着时间影响出现骨盆后倾的几率可能显著增高[10]。目前腰椎管狭窄症出现脊柱矢状面失衡可能是由于站立位置硬膜外压增高,屈曲时减弱,或由黄韧带膨胀引起的机械压迫,导致椎间盘突出进入椎管,从而导致了腰椎管狭窄症患者LL的减少,以补偿弯曲姿势有助于缓解疼痛[11]。这种弯腰的姿势增加了椎管的直径并缓解了神经源性症状跛行,但同时也影响了脊柱的矢状面,增加了脊柱的SVA 参数[7]。同时有研究[12]表明,腰椎椎管狭窄患者是否采用融合治疗对患者短期的预后影响没有显著差异,表明减压联合融合治疗并不增加患者临床症状的改善情况。但非融合减压对于患者的脊柱矢状面平衡影响的研究仍比较少。因此,本研究探讨采用非融合减压手术后对腰椎椎管狭窄患者脊柱矢状面平衡的影响。

本研究中无论是采用非融合治疗还是脊柱融合治疗的患者,脊柱矢状面平衡指标中,两组患者的PT、LL、TK 角度均较术前显著增加,且SVA 距离较术前显著减少,表明腰椎椎管狭窄患者在非融合减压术后的其脊柱矢状面平衡显著改善,虽然采用融合治疗可以在腰椎狭窄的节段中马上改善其局部节段的平衡,但对于整个脊柱平衡的改善主要通过消除了脊柱压迫对神经疼痛及跛行的影响,进而改善脊柱的平衡性。POURTAHERI等[13]研究显示,其对椎管狭窄的患者分析了融合和非融合治疗对骨盆后倾的影响,结果显示了两种手术方式对第2 和第7 颈椎的SVA,以及PI、LL等脊柱平衡的指标没有显著的统计学差异,揭示了椎管狭窄后脊柱失衡是一种补偿的机制。该研究结果与本研究结果相似,而本研究进一步分析非融合组术前不同脊柱矢状面失衡分组的患者,其中轻度组和重度组的患者其SVA 值均显著改善,而平衡组的患者其SVA 值并没有显著差异,这也进一步表明了非融合减压术后对其脊柱平衡是有显著的促进作用。既往有研究[14]显示采用标准椎板切除术后矢状平衡有所改善,SVA 降低,其认为脊柱的矢状面失衡在1年时显着减少,并在2年时保持稳定。HIKATA 等[15]显示,患者通过棘突分离进行减压手术后,12 个月后52%的患者矢状面失衡恢复正常。这均表明了单纯的减压手术均可以对脊柱矢状面失衡达到良好的改善,本研究结果也显示了单纯减压非融合治疗对脊柱矢状面失衡的改善与融合固定治疗在随访1年的结果中相当,而PT、LL、TK 指标的变化这也验证了导致矢状面失衡的主要原因可能是由于脊柱由于硬膜外压增高所影响的疼痛所导致,改善疼痛后可以显著恢复这种脊柱前凸。

关于其他矢状面参数,骨盆后倾(PT)是一种补偿结构前矢状面不平衡的机制,有研究[12]提出盆腔后倾可能是腰椎管狭窄患者的代偿性缓解疼痛的现象,而不仅仅是弥补矢状面不平衡,但本研究中术前和术后PT 的对比差异没有统计学意义,这可能是经减压后患者的SVA 指标参数显著改善,代偿了PT 的变化。进一步对术前不同程度矢状面失衡的患者临床指标对比中,虽然其取得了良好的临床效果,但其重度组的疼痛评分显著高于平衡组。这显示了术前矢状面失衡也影响患者非融合减压患者术后的临床效果。其中脊柱畸形是腰部疼痛的主要危险因素,因此对于腰椎椎管狭窄的患者术后应该要注意脊柱矢状面失衡的锻炼和改善其畸形,以进一步促进患者的康复。本研究进一步证明了是否融合手术并非为影响腰椎椎管狭窄患者矢状面失衡的主要因素,其主要为狭窄后代偿性缓解疼痛的现象,因此,对于腰椎椎管狭窄患者术前存在矢状面失衡,通过非融合手术减压神经疼痛后可以显著改善患者由代偿引起的脊柱矢状面失衡。

由于本研究为回顾性研究,仍需要进一步加大临床样本采用前瞻性研究评估非融合减压手术对退行性腰椎管狭窄症患者脊柱矢状面失衡的影响。综合上述,非融合减压手术对退行性腰椎管狭窄症患者能显著改善术前脊柱矢状面失衡,且脊柱矢状面失衡是影响术后疼痛的重要危险因素。

——该叫矢状脊还是矢状隆起?