成都市河流生态健康评价

欧阳莉莉,丁 瑶,高平川,赖承钺,陈舒平,贾滨洋

成都市环境保护科学研究院,四川 成都 610062

河流生态系统是人类赖以生存的重要生态系统之一,健康的河流生态系统具有稳定性和可持续性,对于外界的压力和干扰具有良好的调节恢复能力[1-4],能够为人类提供生产生活用水、食物、交通等诸多生态系统服务功能[1-2]。然而河流为人类社会发展做出贡献的同时,自身也遭到了损害和破坏,水资源枯竭、水质恶化等问题在全国各地都普遍存在[5-8]。河流生态系统保护工作刻不容缓,其中河流生态系统的健康评价是河流保护工作的基础和前提。

目前常用的河流生态健康评价方法主要分为指示生物法和综合指标体系法,指示生物法是指利用指示生物的敏感性或多样性等特性来评价河流水质或生态健康状况。20世纪80年代,国外学者开始注重河流生态健康的研究,并展开了一系列关于河流生物的监测工作[9],同时也提出了相关的指示生物评价方法,如河流无脊椎动物预测和分类计划(PIVPACS)[10]。指示生物法虽然能够反映出河流生态系统存在的一些健康问题,但由于指标类型单一,仅能从生物层面反映,无法揭示河流物理、化学层面的综合情况。因此,由物理指标、化学指标、生物指标等构成的综合指标体系法随即产生,该方法能够较为全面的反映河流生态系统健康状况。相关的研究也较多,美国、瑞典和意大利采用岸边与河道环境细则(RCE),包括河岸带完整性、河道宽(深)结构、水生植被、鱼类等16个指标,快速评价农业地区河流健康[11];澳大利亚采用基于河流水文、形态特征、河岸带状况、水质及水生生物5方面的溪流状态指数(ISC)评价河流健康[12]。张玉珍等[5]利用水质、生境、底栖动物、鱼类指标建立综合指标体系评估了福建敖江流域水域生态系统健康状况;郝利霞等[6]利用水质、营养盐和底栖动物指标建立综合指标体系评估了海河流域河流生态健康状况;朱卫红等[7]选取河流水文、河流形态、河岸带状况、水体理化参数以及河流生物五大类指标综合评价了图们江流域河流生态系统健康状况。现有的综合指标体系法评价河流生态健康状况,基本上都能从水质、河流生境、水生生物等方面进行综合评价,只是不同河流的实际情况不同,所选用的指标体系也不尽相同[2, 10, 13-15],且大多数研究仅限于评价,而并未对人类活动与河流生态健康的关系进行数据分析。笔者根据成都市河流的特点,选取水质、河流生境状况、浮游藻类以及底栖动物四大类指标构建综合指标体系以评价成都市河流生态健康状况。另外,为阐明人类活动对成都市河流生态健康的影响,选取能代表人类活动强度的几个指标与河流生态健康评价结果进行了相关分析。

1 研究区域概况

成都市为四川省省会,是西南地区科技文化、贸易金融中心和交通枢纽。成都市域内河网密度大,主要包括西南部的岷江水系和东北部的沱江水系,成都市大部分地域属岷江流域,流域面积约为9 169 km2,约占全市面积的70.4%;沱江流域面积约为3 221 km2,约占全市面积的29.6%。岷江干流经紫坪铺水库调节流至都江堰后,被鱼嘴分为内江和外江。内江指由宝瓶口进入成都平原的水系,外江即岷江正流。沱江干流在成都市域内的支流包括湔江、毗河、清白江(中河)以及其他山溪河,其中清白江和毗河干支流均为引入岷江来水后汇入沱江,为岷沱江共生水系。由于城市的飞速发展,成都市也面临着许多河流生态健康问题(包括河道过度渠化、水资源不足、水体黑臭、水生生物多样性减少等),亟待解决。

2 实验部分

2.1 采样点选择与布设

河流生态健康评价工作中采样点的选择与布设至关重要,是后续工作的前提与基础,要选择有对比的参照点和受损点,才能客观评价河流生态健康状况[16-17]。成都市河流为自北向南、自西向东流向,北部上游区域河道较宽、流速快,基本无法采集到底栖动物样品,西边同样是上游区域,河道渠化较少,水流较缓,且非城市中心,因此自西向东布设42个采样点(图1),同样能体现成都市河流从上游到下游,从周边到城市中心的区域变化特征(即参照点到受损点的变化)。所有样品统一于2016年10月进行采集。

注:各采样点编号为St1.瑶子岩水文站;St2.桑园;St3.两合水;St4.唐场大桥;St5.五星;St6.桂山;St7.黄塔;St8.斜江河口;St9.南河上游;St10.刘家壕;St11.余石村;St12.泗江堰;St13.铁溪河口;St14.南河加密点;St15.老南河大桥;St16.金马河口;St17.杨柳河口;St18.沱江河郫县出口;St19.永宁;St20.罗家村;St21.永康村电站;St22.机场高速公路桥;St23.岳店子下;St24.沙河口;St25.彩虹桥;St26.川心桥;St27.东林桥;St28.鹿溪河;St29.黄龙溪;St30.彭溪;St31.北河口入口;St32.中河入口;St33.201医院;St34.清江大桥;St35.九道堰;St36.拦河堰;St37.西江河;St38.西河天平;St39.毗河大桥;St40.三皇庙;St41.五凤;St42.临江寺。图1 采样点示意图Fig.1 Location of sampling sites

2.2 样品采集

水样的采集:采集每个河流采样点表层以下约0.5 m的水样,及时送往实验室进行测定,水质监测指标参考《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)中的指标(包括总氮、总磷、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量等),以评价水质类别。

浮游藻类的采集:每个采样点需采集一组定量和定性样品,定量样品用有机玻璃采水器采集1 L水样放入贴有标签的聚乙烯样品瓶中,加入15 mL鲁哥氏液固定;定性样品用25#浮游生物网在水面表层呈“∞”字形缓慢捞取5~10 min,待水滤去后,打开阀门,将样品放入贴有标签的样品瓶中,用胶头滴管加入5~6滴鲁哥氏液固定。实验室浓缩预处理后,显微镜下进行样品的鉴定和计数[18-20]。

底栖动物的采集:若底质为石块浅滩,采集河段长度约为10 m,在采样河段内按比例采集主要生境类型,用D型网(孔径为0.63 mm,0.3 m宽),以踢击或抄的方法,在河段所有主要的生境类型共采集20抄(或踢),每次采集面积约为3 m2,若底栖动物量太少,可以适当增加采集面积;若底质为淤泥,用彼得生采泥器(1/16 m2)采集,将采泥器挂好提钩缓慢放至水底,继续放绳并抖脱提钩,轻轻向上提绳拉紧,采泥器慢慢闭合后提起,倒入孔径为0.63 mm筛子中清洗。所采集的样品置于自封袋或塑料袋中,用95%酒精保存,带回实验室,继续使用孔径为0.63 mm筛子清洗并挑样,最后进行鉴定和计数[17-20]。

生物样品采集过程中要及时检查设备,以保证其处于良好运行状态;合理安排样品采集顺序,以免生物类群被扰动;每次采样完成,要及时清理设备准备下次采样;现场及时处理保存样品;正确填写样品标签[21]。

2.3 生境调查

生境调查方法:选择调查采样点上下各100 m左右的河段,通过目测,对调查河段的所有评价参数进行评分。评价参数由10个指标构成,包括底质、栖息地复杂性、流速-深度结合特性、河岸稳定性、河道变化、河水水量状况、植被多样性、水质状况、人类活动强度、河岸土地利用类型,评分范围为0~20。将分数累加,并与参照环境比较,得到最终栖息地等级。进行评价时,应注意近距离观察栖息地特征,避免干扰采样栖息地,且至少由2人共同完成栖息地评价[19]。

2.4 评价指标选择与体系建立

评价指标的选择应尽可能反映河流水生态系统的整体情况,其中生物类群的评价指标要根据研究区域的实际情况,选择当地常见的、具有代表性的、对外界水环境状况变化反映灵敏的生物类群[6, 9, 16]。成都市为典型城市河流,河道渠化多、流速慢、鱼类现存量少,而浮游藻类作为河流初级生产者,对外界环境变化反应灵敏,底栖动物具有生命周期长、生活场所固定、耐污能力多样性高等特点,且两者样品相对容易采集,常被作为河流健康状况的指示生物。参考其他研究者的经验[5, 6, 21-22]并参考《河流水生态环境质量评价指南(试行)》[16]以及《河流水生态环境质量监测技术指南(试行)》[19],选取水质类别指标、河流生境状况、浮游藻类Palmer污染指数、底栖动物BMWP指数、底栖动物BI指数共三大类5项指标,构建成都市河流生态系统健康评价指标体系。各指标权重及计算方法如表1所示。

表1 成都市河流生态系统健康评价指标体系Table 1 The river ecosystem health evaluation index system of Chengdu

2.5 河流健康与人类活动关系的分析方法

利用代表人类活动强度的土地利用数据、人口数据以及成都市各区(市)县地区生产总值等数据,与2016年水质指标数据、河流生态健康数据进行相关分析,以探讨河流健康与人类活动的相互关系。其中2016年人口数据、成都市各区(市)县地区生产总值数据来自成都市统计年鉴,2016年水质指标数据来自成都市环境监测中心站以及课题组采样检测数据,土地利用数据来自“全国生态环境十年变化(2000—2010年)遥感调查与评估”项目,相关分析使用SPSS Statistics分析软件进行。

3 结果与分析

3.1 成都市河流生态环境现状调查及评价结果

3.1.1 水质状况

此次调查的成都市域内42个水质断面中,地表水水质Ⅱ~Ⅲ类的断面有6个,占监测断面总数的14.3%;地表水水质Ⅳ~Ⅴ类的断面有9个,占监测断面总数的21.4%;而地表水水质为劣Ⅴ类的断面有26个,占监测断面总数的61.9%。主要污染物为总磷、氨氮和挥发酚。

3.1.2 生境状况

参考《河流水生态环境质量监测技术指南(试行)》[19]对各个采样点的底质、栖息地复杂性、流速-深度结合特性、河岸稳定性、河道变化、河水水量状况、植被多样性、水质状况、人类活动强度、河岸土地利用类型10项指标进行评分,分值越高,生境状况越好。各采样点生境状况得分及其评价赋分结果如表2所示,可见上游或人类活动相对较少的城市周边区域,生境得分相对较高。

表2 各断面河流生境评价结果Table 2 The result of river habitats evaluation

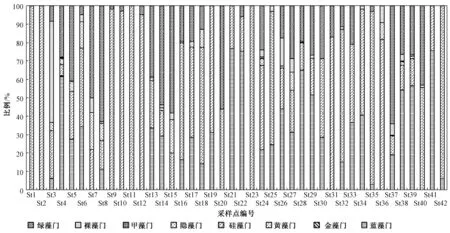

3.1.3 浮游藻类群落特征

此次调查共发现浮游藻类193种,隶属于7门(包括蓝藻门、金藻门、硅藻门、隐藻门、甲藻门、裸藻门和绿藻门),其中以硅藻和绿藻的种类数最多,分别有71、69种,藻类密度范围为2.20×103~3.68×106ind./L,平均密度为4.05×105ind./L。从各个断面的浮游藻类群落组成来看(图3),此次调查的大多数断面以硅藻和绿藻为主,且总藻类密度都在106ind./L以下,远小于富营养水体的藻类密度值[23],这一点符合河流浮游藻类的特征。而部分采样点(如St38、St28和St4)以蓝藻为主,仅蓝藻密度都分别达到1.64×106、2.08×106、2.27×106ind./L,St38的蓝藻以细小平裂藻(Merismopediaminima)、浮游泽丝藻(Limnothrixplanctonica)和浮游细鞘丝藻(Leptolyngbyaplanktonica)为主,St28的蓝藻以柔细束丝藻(Aphanizomenon)、拉氏拟柱胞藻(Cylindrospermopsisraciborskii)和链状假鱼腥藻(Pseudanabaenacatenata)为主,St4的蓝藻以极小假鱼腥藻(Pseudanabaenaminima)、中华尖头藻(Raphidiopsissinensis)和链状假鱼腥藻(Pseudanabaenacatenata)为主。其中细小平裂藻(Merismopediaminima)是富营养型水体的指示种[23],所指示的水体有机物浓度高、耗氧大,柔细束丝藻(Aphanizomenon)、拉氏拟柱胞藻(Cylindrospermopsisraciborskii)和中华尖头藻(Raphidiopsissinensis)可能产毒,链状假鱼腥藻(Pseudanabaenacatenata)可能会产生异味,从而对水体产生危害[24-26],是否产毒、产异味需要进一步检测,因而这几种藻类的出现属于潜在环境风险,需要密切关注。

图2 浮游藻类群落结构图Fig.2 Community structure of the phytoplankton

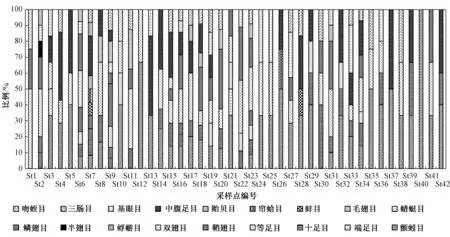

3.1.4 底栖动物群落特征

此次调查共发现底栖动物56个分类单元,隶属于4门、7纲、18目(包括颤蚓目、端足目、十足目、等足目、鞘翅目、双翅目、蜉蝣目、半翅目、鳞翅目、蜻蜓目、毛翅目、蚌目、帘哈目、贻贝目、中腹足目、基眼目、三肠目和吻蛭目),各个断面底栖动物密度范围为3~36 576 ind./m2,平均密度为2 571 ind./m2。详见图3。

图3 底栖动物群落结构图Fig.3 Community structure of the benthic invertebrates

由图3可见,颤蚓目的颤蚓科在所有采样点的出现频率最高,约86%的采样点都出现,且有约48%的采样点以颤蚓科为优势种,其中St26、St37、St13、St5、St17、St35和St25断面的颤蚓科水丝蚓(Limnodrilussp.)、苏氏尾鳃蚓(Branchiurasowerbyi)是优势种,且密度较大(1 895~36 560 ind./m2),颤蚓科是耐有机污染的底栖动物,能够有效地指示水体的有机污染,说明这些断面可能受到不同程度的有机污染。其他采样点的优势种有十足目、双翅目、蜉蝣目、鞘翅目、半翅目和中腹足目,其中蜉蝣目多为敏感种[5],一般指示良好水体,采样点St21、St19、St9以蜉蝣目的四节蜉(Baetissp.)为优势种。

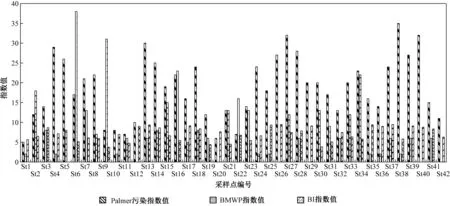

3.1.5 生物指标评价结果

浮游藻类Palmer污染指数值、底栖动物BMWP指数值、底栖动物BI指数值会随着水体污染的加重,分别增大、减小和增大[16]。各个采样点的生物指标评价结果显示(图4),3个指数值变化趋势能够较好地吻合(每2个相邻采样点之间,至少有2个指数值的变化趋势能够对应),说明这3个指数适用于成都市河流生态健康评价。

图4 生物指标评价结果Fig.4 The result of biological index evaluation

3.2 成都市河流生态健康状况评价结果

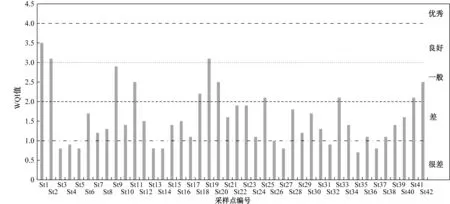

评价结果显示(图5),成都市域内全流域42个采样点中,河流健康状况呈“良好”的采样点仅有3个,占总采样点的7.1%;河流健康状况呈“一般”的采样点有8个,占总采样点的19.0%;河流健康状况呈“差”或“很差”的采样点有31个,占总采样点的73.8%,说明成都市河流健康状况不容乐观。

图5 河流生态健康状况评价结果Fig.5 The result of river ecosystem health evaluation

其中,健康状况呈“良好”的采样点分别为St1、St2和St19,分别位于成都西部和北部的上游位置,远离人口聚集区,河流生境状况也较好;“一般”的采样点分别为St33、St42、St41、St18、St20、St11、St25和St9,其中St33、St41和St42分别位于沱江干流的上游、中游和下游位置,河道虽没有明显渠道化,且沿河植被覆盖率较高,但这几个采样点附近均有桥梁通过,仍然受一定的影响,St18、St20和St25位于岷江内江流域,分别在中上游和中下游位置,河道也没有渠化,但附近有桥梁通过,St20附近还有农田和农家乐,St11和St9位于外江流域的中游位置;其他“差”或“较差”的采样点基本位于人口集中的市区或成都下游位置,这些区域高强度的人类活动导致河道外源污染严重,且城市河道大多渠化,生境遭到严重破坏,河流自净能力不足,进一步影响浮游藻类、底栖动物等生物的生存,从而影响整个河流生态系统的健康状态。总体来看,成都市河流生态健康状况呈

现中上游优于下游、城市周边优于市区的特征,有部分采样点(如St40)属于城市周边中上游位置,健康状况却为“差”,而其上下游均为“一般”,究其原因,是其上游汇入一支流水质较差,从而影响到该采样点的水质和河流生态。

3.3 成都市河流健康状况与人类活动的关系分析

为探讨河流生态健康状况与人类活动的关系,且考虑到河流生物对于外界变化的响应具有延后效应,选择部分采样点的生态健康评价值与2016年9—10月3次水质指标数据均值进行相关性分析,水质指标为《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)中表1的24项水质指标,结果显示(表3),生态健康值与高锰酸盐指数、总磷、化学需氧量、总氮、氨氮、五日生化需氧量呈显著或极显著负相关,与溶解氧呈显著正相关,说明高锰酸盐指数、总磷、氨氮等典型污染物对成都市河流生态健康影响显著,污染物浓度越高,河流生态健康状况越差。

表3 河流生态健康与水质指标值的相关性分析结果Table 3 The correlation of river ecosystem health and water quality indexes

注:“**”表示在0.01水平(双侧)上显著相关;“*”表示在0.05水平(双侧)上显著相关。

众所周知,城市河流中污染物的来源与人类活动密切相关,为充分说明这一点,选取部分采样点的2016年水质指标年均值与代表人类活动强度的土地利用数据、人口数据以及成都市各区(市)县地区生产总值进行相关分析,结果显示,氨氮与人口密度和人类活动用地(主要指居住、交通和农田用地)比例呈显著正相关(相关系数分别为0.612、0.554)。由此可见,代表人类活动强度的人口密度和人类活动用地比例确实会对河流生态健康产生影响,且主要体现在对河流中氨氮浓度的影响。

4 结论与展望

1)成都市总体水质状况不容乐观,主要超标污染物为总磷、氨氮和挥发酚;河流浮游藻类以硅藻和绿藻为主,部分采样点有大量蓝藻出现,需进一步关注可能产毒、产异味的藻种;底栖动物以指示水体有机污染的颤蚓科出现频率最高,约48%的采样点以颤蚓科为优势种。

2)综合水质类别、生境类型、浮游藻类、底栖动物指标体系评价成都市河流健康状态,结果显示,约74%的河流断面健康状况呈现“差”或“很差”,该指标体系评价结果基本能够反映成都市河流生态健康状况,且评价过程相对简单,适用于与成都情况类似的城市河流生态健康评价。

3)人类活动会对河流生态健康产生负面影响,体现在对河流中氨氮浓度的影响。

河流生态健康评价最终是为河流生态修复服务的,针对成都市河流生态健康现状,其生态修复目标和重点仍应该以改善受污染河段的水质为主,但在修复过程中,不仅要确定优先恢复的部分,也要把握分寸,不能与恢复河流生态系统完整性理念相悖。在此理念基础上,利用地貌学、景观生态学和基础生态学等多学科的融合,制定河流生态修复技术体系,并注重生态修复后的影响评价和监测。

致谢:感谢成都市环境监测中心站提供的相关数据资料以及在课题进行过程中给予的帮助!