广东顺德地区乡村绣娘的社会角色嬗变

汤蕤蔓, 潘墨涛

(1.中共中央党校(国家行政学院), 北京 100084; 2.清华大学, 北京 100084)

一、引言

上世纪六七十年代,以广绣为代表的传统手工业成为“珠三角”地区的重要经济支柱产业之一,为当地带来了可观的经济效益的同时,也孕育出一批以刺绣为生的绣娘群体。在以出口为导向的工场手工业时期,年轻绣娘在家庭、社会关系中都扮演着至关重要的角色。20世纪六七十年代,一批技法精湛、技巧卓越的不同于苏绣、湘绣的刺绣精英相继涌现,使得传统广绣日臻完善且确立了其不同于苏绣、湘绣的独特艺术风格,而随着部分绣娘精英到台山、恩平等地传授广绣,她们又扮演着不同于工厂和家庭中的社会角色。1980年代中期,机械化生产逐渐替代手工刺绣实现了批量生产,这给广绣手工业的生存发展造成极大冲击。广绣行业式微,大批绣娘被迫转移至其他手工行业以维持基本生产生活需求。20世纪初,广东地区仅剩的几家刺绣厂在夹缝中艰难生存。2017年,十九大报告提出的“乡村振兴”战略要求从经济、文化、生态、政治等五个方面深入推进农业农村现代化。乡村作为传统文化传承的重要载体,各类社会组织积极开展文化活动,充分发挥其在文化传承中的凝聚作用,如随着顺德广绣协会的成立,年迈的绣娘们重新聚集、研究、创新、传承广绣技艺,其社会角色似乎又产生了新的转变。

二、相关文献综述

“角色”一词最早起源于戏剧表演,20世纪初,美国芝加哥学派首先将其运用到社会学中用以研究社会结构。1936年,美国人类学家拉尔夫·林顿首次正式使用“社会角色”概念[1]。他认为,个人被放置于某个社会地位或社会关系之中,他们占有该社会地位并扮演其社会角色,社会角色与社会地位相互对应。20世纪中叶,塔尔科特·帕森斯以“地位—角色”为基本分析单元,指出社会角色对其地位的行为期待与他所具备的社会功能的具体联系,并提出了社会成员之间互动的稳定模式[2]。罗伯特·默顿在此基础上发展了“角色丛”的概念,意指“人们由于处于某一特殊地位所形成的各种社会关系的总和”[3]。波兰社会学家弗·兹纳涅茨基在《知识人的社会角色》一书中提出了关于社会角色的四个重要概念,包括社会圈子、行动者的自我、行动者的社会地位以及行动者[注]兹纳涅茨基认为,人类在参与某类社会系统时,通常依赖于他们对特定知识的掌握,而只有受过特定“教育”或精通某些理论的人,才被允许扮演一定角色。某些角色各有其自身不同需求,有的角色只限于男性,有的角色只限于女性,有的角色有一定的年龄限制,有的角色则有其明确的外部特征标准。社会圈子:指一群与行动者相互作用评价他成绩的人;行动者的自我:由于其地位而赋予他的身体与心理特征;行动者的社会地位:由于其地位而固有的特许权与免疫权;行动者的社会功能:行动者对其所属社会圈子所作出的特定贡献。的社会功能。此外,他还指出社会角色的可变性、动态化和互动性,他认为人的一生中同时充当的不同角色总和构成了社会人格(social personality),个人与社会的联系则是通过动态的“社会角色”连结起来[4]。国内学者的相关研究则大多是基于国外研究的进一步分析、解释了社会角色的主要构成要素。如郑杭生指出:“社会角色指与人们的某种社会地位、身份相一致的整套权利、义务以及规范的行为模式,它是人们对具有特定身份的行为期望。”[5]奚从清则从社会角色的扮演者、社会关系体系、社会地位、社会权利义务、社会期待等要素进行解读[6]。李敏、王富康认为,社会角色具有多重性,是社会关系多重性、社会生活多样化的反映[7]。

关于女性的社会角色,荷兰人类学家乔安娜·德·格鲁特在《正确的概念和错误的概念:讨论妇女与发展问题的历史文化背景》一文中描述菲律宾等第三世界国家的妇女角色时提到,妇女的生活受到来自男性、家族、社会和国家的多重干预,她们在复杂的环境中形成多重身份角色,这不仅需要从其自身意识、利益和生存环境等进行横向分析,还需要从过去、现在以及将来所处的不同位置进行纵向讨论[8]。国内学者佟新则提出,中国女性的社会角色横跨公、私两个领域:在一个工业化相对较高的农村社区里,乡村妇女既是家庭经济的重要支柱也是家务劳动的主要承担者,她们扮演多重角色时常遭遇角色冲突[9]。夏志兰则分析了阻碍女性社会角色更好发展的主要原因,即“根深蒂固的男女不平等”“约定俗成的女性家庭角色”“严苛的社会氛围”[10]。

目前国内外关于妇女社会角色变迁的研究还比较少,大多集中于古代妇女家庭和社会角色研究、少数民族地区和文化旅游地区女性社会角色研究等。如刘正刚、魏霞通过历史文献梳理了清代广东妇女在家庭和谐、经济发展、社会进步中起到的积极作用[11];米正国提出当代彝族女性价值观念、女性社会角色与当前彝族社会文化转型相对应[12];阚如良、史亚萍等人以三峡步步村为研究案例,从经济收入、家庭地位、社会互动模式等几方面入手,剖析该村女性参与当地旅游发展之后的社会角色变迁,揭示了影响妇女社会角色变迁的内在规律[13];学者波塞普鲁[注]波塞普鲁认为在农垦农业(shifting agriculture)时代,妇女作为传统市场的主角,其在家庭中的母亲角色和生产者角色同等重要,因此具有较高的社会地位;而在犁耕农业(plowing agriculture)时代,妇女工作领域囿于家庭场所,经济上形成对男性的依赖,造成妇女地位的下降以及社会角色逐渐沦为辅助。则比较研究了农业社会中不同生产方式对女性家庭角色、地位的影响[14];台湾学者熊秉纯采用质性研究的方法深入台湾卫星工厂参与观察揭示了女性劳工在台湾社会经济发展中所扮演的社会角色[15]。尽管近年来关于妇女问题的研究引起了学者们的更多关注,但就目前国内关于乡村女性社会角色研究而言,大多仍以理论、历史文献研究为主,鲜少引入具体分析框架、采用实证研究的方法分析,而其中涉及依靠传统手工业为生的乡村女性社会角色变迁的研究内容更是几近空白。

三、数据来源与研究方法

本研究基本数据源于笔者团队的田野调查,团队于2018年3月下旬至4月上旬走访调查了广东省佛山市顺德区勒流街道黄连社区[注]广东省佛山市勒流街道黄连社区,辖区面积约3.6平方公里,现有13个居民小区,常住人口约8700余人。,并查阅了当地现存刺绣、绣娘的相关史实资料,先后采集了当地31位黄连绣娘的访谈数据文本。此外,团队与当地黄连广绣协会的三位工作人员进行了深度访谈,较为全面地搜集了关于黄连社区绣花厂相关资料、广绣发展历史背景等基本情况,为文中黄连绣娘这一群体社会角色嬗变的分析提供了更充分翔实的资料支持。

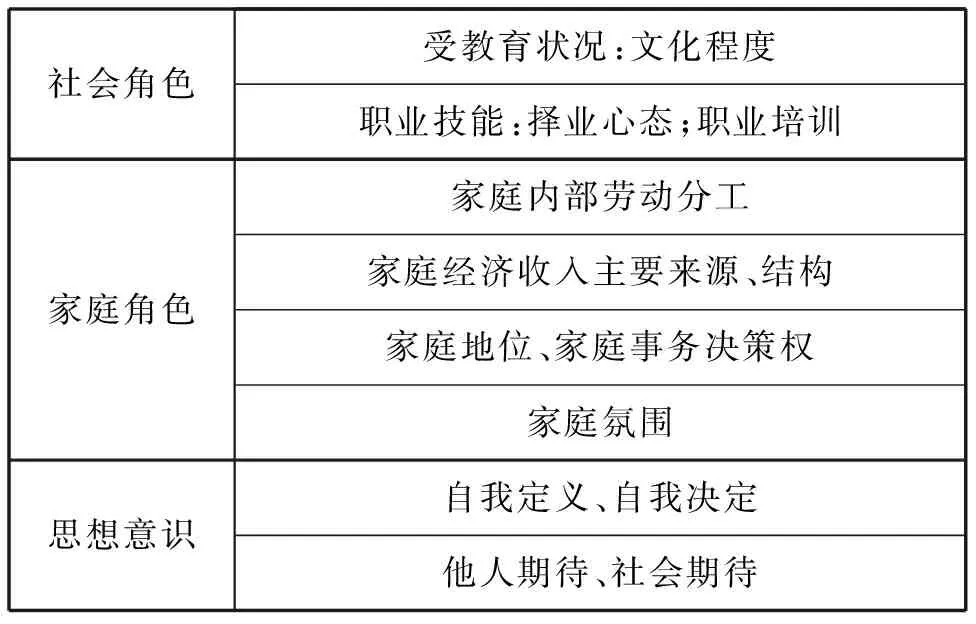

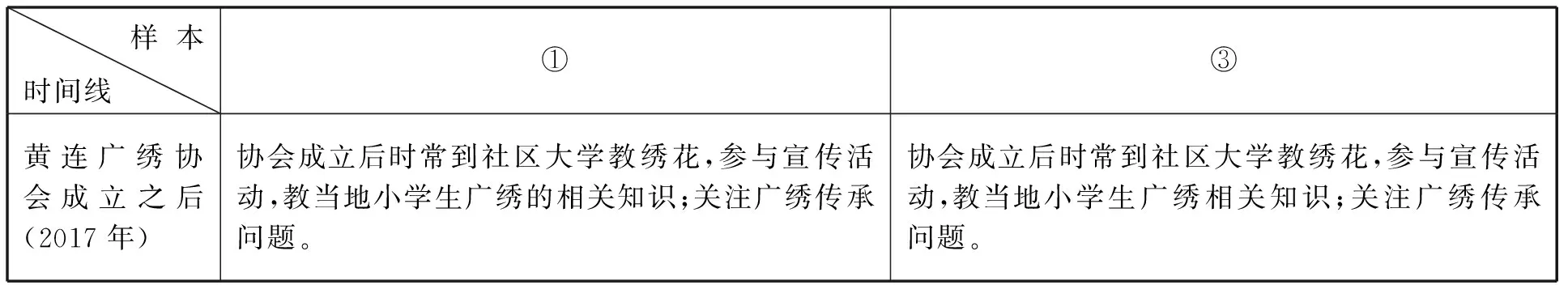

文章以上世纪60年代初黄连绣花厂建立为起点、历经半个世纪至今这一时间维度为基线,以绣娘群体在过去、现在所扮演的社会角色、家庭角色以及思想意识三方面的变化为轴心进行系统分析,试图将绣娘群体所扮演的社会角色的变迁过程更加详尽、立体地呈现出来(见表1)。

表1 顺德黄连绣娘群体社会角色评价测量指标

笔者分别选取了31名年龄约在50~98岁之间的绣娘进行一对一的结构化访谈和半结构化的深度访谈,采取口述史的研究方法了解当地绣娘近几十年的经历和变化,运用摩塞框架的角色理论对原始访谈文本进行系统分析,以期探索乡村女性的社会角色变迁,在新时期乡村振兴的背景下,她们是否、如何能够更好扮演其社会角色,发挥其在家庭、社会中的积极效用[16]。文章主要运用“识别和认定女性社会性别角色”这一分析工具(下称“摩塞工具”),通过描述“乡村女性做什么”剖析其在生产、再生产以及社区管理等多个领域的活动对家庭内部劳动分工、社会地位等方面对“三重角色”产生的影响[注]社会性别视角下的摩塞框架主要包含三个主要内容:妇女的三重角色、实用性和战略性社会性别需要、妇女社会性别与发展政策路线。生产活动:指生产用于消费和服务的商品及服务;再生产活动:多指对家庭以及家庭成员的照料和维持,包含生育、维持家庭基本生活、照顾家人等;社区管理活动:指集体组织的社会性活动、服务,其中主要分为社区管理工作以及社区政治两方面。。

四、广绣绣娘的社会角色变迁实证研究

(一)塑造绣娘角色

20世纪50年代,广州地区的刺绣行业实现了全行业合作化,带动了省内潮汕、顺德、南海等地区刺绣工艺的快速发展。1960年代初期,顺德黄连社区的第一家绣花厂成立,许多年轻女性走出家庭、进入工厂接受关于刺绣的职业技能培训。一方面,政府对广绣这门传统手工艺逐步重视,从事绣稿绘图、绣制的人才成批涌现,带动了刺绣行业水平的整体提升;另一方面,工厂经营理念日趋成熟,绝大部分绣品用于出口外国,创造许多外汇收入而促进了当地经济发展。

黄连社区的绣娘群体大致可划分为两种类型:绣花厂工作的职工绣娘和兼职绣花的务农妇女。职工绣娘大多自中学毕业后开始接受关于刺绣的系统培训,约1~3月之后便能独立完成一幅小型绣品;兼职绣花的务农妇女则是跟着家中姐妹、邻居学习刺绣,依靠外发、计件付费的方式获得更多经济收入。职工绣娘白天长时间在绣花厂集中工作,直至天黑才拿着花架返家,回家之后也并不停止工作,而是三三两两围坐在家中的煤油灯旁边继续赶工。我们发现,尽管职工绣娘上班时间颇为固定,但其实际刺绣时间远远多于上班时间,且工作时间弹性强、密度大。一幅大型刺绣作品的完成,往往需要多个绣娘分工协作,这种专业化的需求使得绣娘群体内部的联系更为紧密,绣品很大程度上成为连结人际关系的桥梁和纽带。访谈中大部分绣娘都表示:“一幅大型百鸟朝凤(一种典型的广绣作品)往往需要几个绣娘一起完成,四个人各坐花架一头一齐绣,(大家)互相学习也能更好更快地完成。”此外,笔者在调查中发现,职工绣娘们普遍具备良好的竞争意识,“大家你追我赶(着绣花),特别是到了每个月交货的日子都尽力赶工,(有了他人的激励)自己也想要绣更多”。因此,对于这些刚刚走出家庭、走进工厂的职工绣娘来说,专业技能的掌握是帮助她们认识、习得这一社会角色的第一个重要因素,而从最初非自主的择业心态到其后在工厂中所形成的自发的合作、竞争意识则是另一个关键因素。

(二)强化绣娘角色——对家庭的贡献更加凸显

1.绣娘成为家庭的主要经济来源之一。上世纪六七十年代,广绣这类传统手工艺品受到以加拿大、美国等海外市场的青睐,顺德、南海乃至整个广东地区的绝大部分绣品销往海外,其用途主要是作为家中装饰品、赠与友人的礼物或祭祀用品。由于广绣海外市场开发时间早、需求大,绣花厂在成立后的五年间生产规模迅速扩大,从最初的几百从业者发展至三四千人。坊间有句老话流传:“东头百花香,西头机器响”,意指位于东边的传统刺绣手工业发展势头迅猛。当职工绣娘每月工资约为30~60元,经济收入可观,远高于当地一般水平,无论是职工绣娘的月结工资还是务农妇女的计件收入,都成为她们家庭的主要经济来源。对于当地一般家庭来说,家中若有一两个未出阁的女儿从事刺绣的相关工作,她们的工资收入足以支撑整个家庭的生产生活支出。作者在分析、整理调研样本时发现,几乎所有绣娘的收入都用来补贴家用(而非用于个人)。个别绣娘家中由于双亲早逝或是远在外地打工,其个人的刺绣收入甚至可以负担家中弟弟妹妹的全部生活支出。

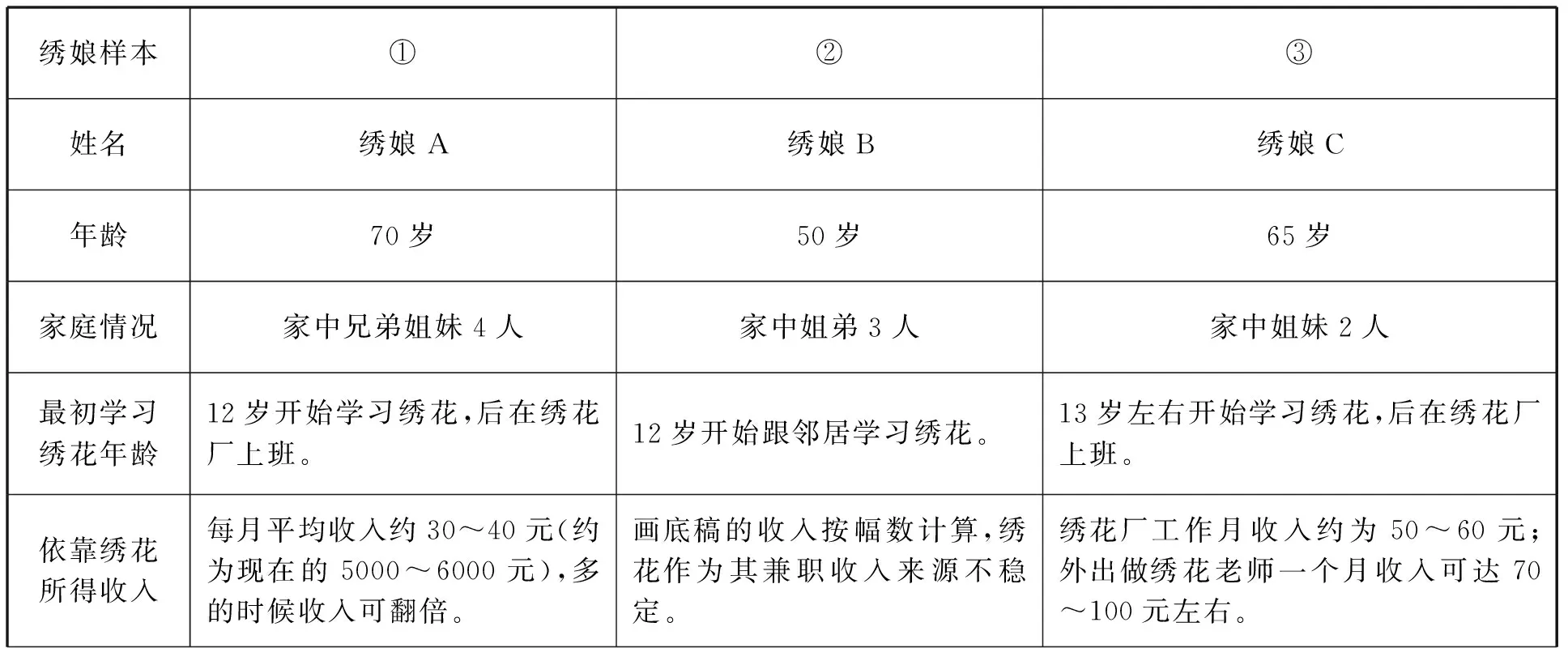

2.家庭收入结构的变化。凭借丰富的农业资源,三十年代初期顺德地区便已形成了蔗基、桑基、果基鱼塘与水稻并存的生产结构,仍以农业生产为主,大多数家庭仍旧维持着一种“男主外、女主内”的传统家庭劳动分工,妇女大多在家从事家务、抚养小孩、赡养老人等一系列再生产性活动。而随着黄连绣花厂的建立,年轻女性进入工厂为家庭带来了经济收入,家庭收入结构开始发生变化。在对不同年龄阶段的绣娘进行深度访谈之后,笔者分别挑选了三个不同类型的样本进行实证分析(见表2)。

在对原始访谈记录归纳分析之后可以看出,相对于职工绣娘家庭,务农家庭收入来源更加多样化。但两类家庭中的相似之处是,刺绣手工业带来的经济收入已成为其家庭重要的经济来源之一。传统手工业带来的经济收入同农业生产收入的差距渐渐缩小,在某些特殊年份甚至有超过农业生产收入的趋势。

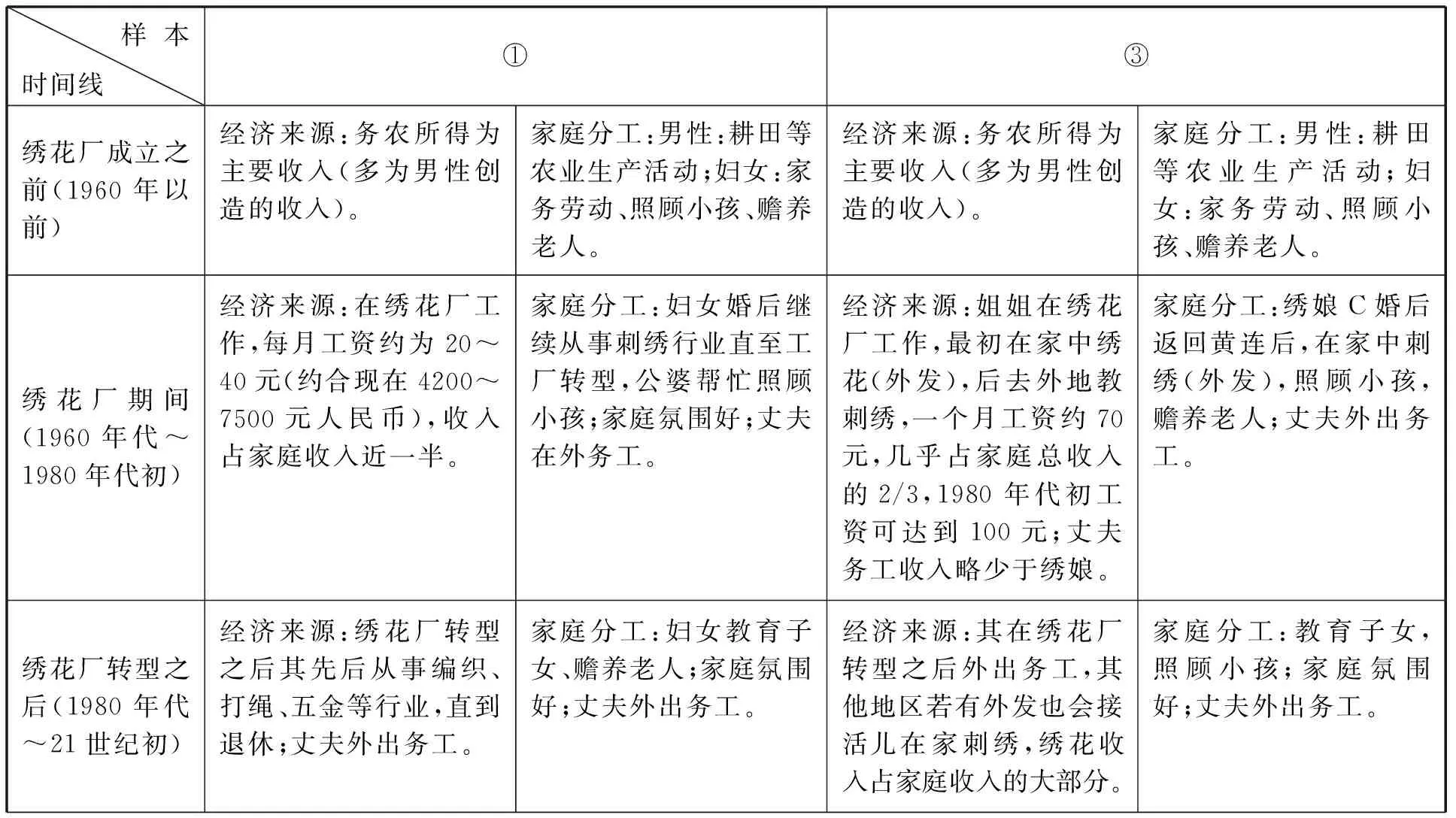

3.家庭地位的提升与家庭关系的改善。现代集体化工厂建立之前,顺德大部分的农村地区仍保持着自给自足的传统农业家庭式的生产模式。正如学者波塞普鲁所说,由于犁耕农业时代所需的劳动对体能要求更高,且劳动的付出能够为家庭带来经济收入,因此男性在家庭中往往占据着绝对优势。尽管在绝大部分农村家庭中,女性在承担了很多生产性工作的同时还承担着几乎所有再生产性工作,但由于这些活动并不能直接创造经济价值,使得她们在经济上对丈夫形成依赖,在家庭内多是辅助角色。集体化的现代工厂的出现使得劳动场所与生活场所开始分离,职工绣娘们走出家庭私领域从事生产性工作并为家庭带来可观的经济收入,女性也获得了更平等的发展机会。从表3可以看出,绣花厂的出现使得传统农业家庭“男主外、女主内”的劳动分工悄然改变,之前由妇女独自承担的再生产性活动逐渐发展为夫妻双方共同承担,家庭内部生产性与再生产性的劳动分工界线开始变得模糊。绣娘A在谈到家庭关系时说:“黄连的家庭氛围很好,在工厂绣花时我便将小孩子送到工厂的托儿所,有时候回家忙着赶工顾不得其他,婆婆和老公也会帮忙带小孩、做家务。”

表2 黄连社区绣娘样本原始访谈记录

续表

表3 不同时代黄连社区绣娘家庭内部的劳动分工情况

续表

性别分工并非是一成不变的,而是随着不断的利益调整进行着弹性调整。据表3我们可以看出,绣花厂成立前后绣娘群体家庭经济来源、家庭内部的劳动分工存在明显差异。1960年代之后,绣娘们获得的经济收入变得可观,家庭收入结构相应改变,其家庭地位越来越重要,话语权不断扩大。同时,绣娘参与家庭决策的意识和能力也不断增强。在对比了所有访谈样本两个时期(1960年代之前、1960~1980年代)所从事的各领域活动之后发现,自开始从事与刺绣相关的传统手工业起,她们仅在家中从事再生产性活动的比例呈现断崖式下降,取而代之的是生产性活动成倍数的增长,这不仅意味着绣娘为单位、家庭带来了显性的经济收入,她们的家庭地位、决策意识和能力也因为经济能力的改善而提高。一位绣娘对此深有感触:“我做绣娘赚的钱几乎都用来补贴家用,家中三姐弟吃饭生活都靠我。我在家中地位很高的,我十一岁妈妈不在了,爸爸也在外地务工,弟弟妹妹都很尊重我、听我话。”

(三)认同绣娘角色——自我意识的觉醒

调研发现,尽管黄连社区的大部分乡村妇女都表示最初在择业时“没得选择”“为了生计”,但在她们习得、掌握、丰富了专业技能后,执行“绣娘角色”所必须的“教育过程”得到进一步完善,“绣娘”这一角色被赋予新的社会期待,这种期待不仅源于他人,也源于绣娘对自我的肯定,“绣娘”开始从单一的职业角色逐渐向多重角色转变。

20世纪70年代,一些技术精湛的绣娘前往周边山区教当地妇女刺绣,绣娘C对此记忆犹新:“1976年我和姐姐一同去台山(四九公社)教当地女孩子绣花,我一个人带了36个徒弟,姐姐(的徒弟)足足有48个。以前带徒弟很辛苦,必须手把手教她们,但同时也很满足,看到她们的进步我也开心,这种感觉是拿钱也得不到的。”由此我们可以看到,绣娘们由于自身技艺的提升增添了新的社会角色——“师傅”。一方面,这种正向激励促使乡村妇女不断学习,改进专业技能以谋求个人更好发展;另一方面,在实践过程中绣娘们自发总结经验并提出了刺绣所必须的五心[注]五心,即悟心、净心、定心、恒心和爱心。,对广绣整体性的技术革新、水平提升和传统技艺的传承起到了一定的推动作用。

1980年代中后期,机绣逐步替代手工刺绣实现批量生产,黄连社区的两家绣花厂不得不转型以维持生存,一些车间开始转向编织、制药、五金等工业,职工绣娘也被迫转向从事流水型的轻工业生产。访谈中笔者发现,虽然绣花厂早已转型,但仍有绣娘在家中刺绣,绣娘A说:“因为喜欢所以会在家绣,虽然当地绣花厂倒闭了,但是别的地方还做呀,我们很多人去别的地方拿底稿(回家绣)”。绣娘B则在整个刺绣行业不再景气的环境下始终坚守,她认为:“广绣不能只禁锢在自身擅长的领域内,我们也应该多出去看看学学(新的技法),传统文化才能始终保持新鲜,焕发新的生机”。因此,尽管流水线生产的时代大环境已开始对以传统手工业为基础的“绣娘”社会角色有了较为明显的排斥,但绣娘群体仍旧表现出对其角色的强烈认同感和期待,并自发地作出不同程度的角色维护行为。

正如社会学家江原由美子在《性别支配是一种装置》一书中所说的:“只有在公私领域中‘自我决定权’‘自我定义权’[注]自我定义权,自我决定权:即用自己的语言、感觉去描述——迄今为止都做了些什么?现在在做什么?真正想要做什么?的确立,女性才能更准确地判断、认知自我,并成为自身命运的主人公。”[17]尽管如广绣这类的“慢工出精品”的传统手工艺不断受到现代化、便捷化的高新技术的冲击,时间成本与经济效益的极端不匹配使得许多绣娘不得不纷纷转行以谋求个人和家庭的更好经济收入,而当时善于制作广绣的绣娘们现今大多已是七八十岁左右,但其中大部分绣娘们仍旧保持着高水平的刺绣手艺。一方面,绣娘群体对自身价值的肯定、主体性意识的觉醒、社会地位的提升,使其社会角色逐渐朝着多元化发展;另一方面,当社会关系稳定、社会耦合力量增强时,人的社会化的有效性显著增强、角色意识也会相应强化[18]。十九大以来,“乡村振兴”战略的提出、国家力量的大力推动、社会组织的积极参与,使根植于乡村的传统文化逐渐受到人们的重视,绣娘们开始肩负起对广绣这一传统文化的传承,新的责任与社会期待使其社会角色有了新的变化。广绣曾大师在提到广绣的传承时说:“国家现在对传统文化很重视,有文化才有一切,传统文化也需要创新驱动才能推向全国乃至全世界。任何企业、家庭、国家的传承不能出现‘断层’,一旦断了从头来做都是一件难事。我们广绣也面临着这个问题。”

五、结论

从为生计不得不进入传统刺绣行业的绣花女,到主动担负起传统文化传承的刺绣匠人,绣娘们经历了前所未有的社会角色转变,其社会角色变迁有着内在规律:首先,刺绣这一专业技能的习得是绣娘群体塑造其角色的首要步骤,她们通过掌握娴熟的职业技能不断加深对其自身角色的认识,并因此获得了一定的经济收入。其次,劳动场所与生活场所的分离促使传统家庭妇女走进工厂,女性经济收入的增加和家庭收入结构的改变使得男性在家庭中丧失了绝对的支配地位,女性在家庭中的话语权得到增强,家庭地位得以显著提高。再次,绣娘群体对其自身社会角色的进一步认识、自我价值的强烈认同使其自我意识得以真正觉醒,选择肩负起传承传统文化和技艺的责任,完成了从单一的家庭角色到多重社会角色的彻底转变。最后,乡村中的社会组织将分散的绣娘组织起来并利用组织载体参与各类社会活动,对于绣娘社会角色转变的完成起到了凝聚、推动作用。

尽管本文对于顺德绣娘的个案研究具有一定的特殊性,但通过绣娘这一群体社会角色的转变我们可以看到:无论是乡村绣娘抑或是普通的乡村妇女,她们在过去、现在和未来所扮演的家庭和社会角色,并非仅仅由某种纯粹而单一的因素所影响和决定,专业技能的掌握、经济收入的增加、自我意识的觉醒、社会地位的提高以及社会组织的帮助都是影响其角色转变的重要因素。研究者若将乡村妇女的角色嬗变嵌入到全新时代中的一个更为广阔的包含资源、技能、社会互动模式等多方面的框架内分析思考,可以得出更有价值的结论,并推动女性更好地发展。