世界上最早的城市

陈仲丹

城市是人类社会发展到一定历史阶段的产物,它的出现往往被看成是文明产生的标志之一。根据美国学者的意见,衡量一个居民点能否称为城市有五个标准:其一,城市与农村相比,是有大量人口的居民点;其二,城市居民密度大于农村;其三,城市的基本功能是分配;其四,城市是交通中心;其五,城市是需求中心。而按照比利时学者亨利·皮朗的说法,最早的城市起源于人类经济活动的市场或军事活动的要塞。城市与乡村不同的地方在于,它要在相对狭小的空间容纳较多的设施,以满足城里居民的各种需要。为满足居民安全防卫的需要,城市就要有城墙和堡垒;为满足居民宗教信仰的需要,城市就要有神庙和祭坛;为满足居民经济生活的需要,城市就要有市场和作坊;为满足居民公共活动的需要,城市就要有休闲的场所和市政管理机构。依照这些标准,让我们按地域和时序来考察世界上最早出现的一些城市。有趣的是,这些早期城市都出现在东方。

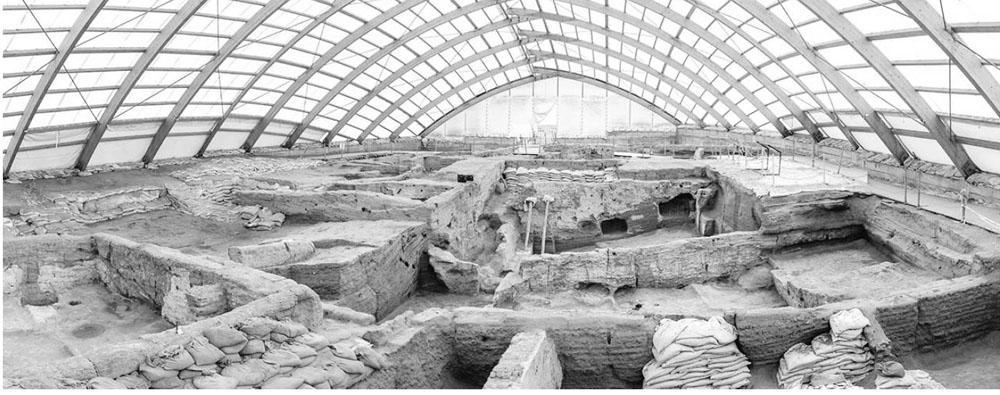

土耳其的恰塔尔休于有可能是人类最早建立的城市,距今已有8000年之久。这座城里有1000多座土砖砌的房屋,人口超过6000。每幢房屋规格统一,由一间起居室和几个附属房间组成,彼此有低矮的门洞相通。屋内有木梯、炉灶以及放燃料的柜子,另有平台和长凳以供坐卧。房屋之间都紧紧地挨着,排得密密麻麻,以致城里没有街道,人们就用房顶作通道。这些房屋的底层不开门窗,只在二楼开个小门,住户靠木梯从底层上二楼。这样安排可能是为了抵御水灾,也有可能是为了自卫,当出入的梯子收起来后,各个房间自成防御体系,并共同构成一个大的防御体。住户的内室都不大,不少人家墙壁上装饰壁画、灰泥浮雕和兽头(主要是牛头)。恰塔尔休于没有城墙和其他公共设施,严格说来它至多只是个大居民点,还算不上真正的城市。

比恰塔尔休于要晚些时间出现的耶利哥(又译杰里科)在今天巴勒斯坦境内,有人认为它是世界上最古老的城市。《圣经》里记载,耶利哥是以色列人离开埃及回归故地渡过约旦河后攻占的第一座城市。传说古以色列人在这里抬着上帝的约柜每天绕城一圈,到第七天耶利哥的城墙竟被號角声震塌。耶利哥的地理位置很好,附近有源自约旦河的一汪清泉。这座城有坚固的石砌城墙,在城墙外有一条大沟,类似护城壕。城内建有一座直径10米、高9米的圆锥形塔楼,楼内有阶梯直通顶端。城里有些以木柱支撑的泥砖房子。这些房屋皆泥抹地面,半圆顶,没有窗户,向下进入低于地面的房间。当地居民还雕刻了数量众多的塑像和头像,可能是出于祖先崇拜。但对耶利哥能否算城市,学者们看法不一,否定的意见认为围墙内的居民数量不多,称它为军事要塞更为合适。

距今5000年前在西亚两河流域南部(称苏美尔)出现了十多个城邦国家。它们地处底格里斯河和幼发拉底河流域冲积平原,土地肥沃松软,有利于农业生产。这些城邦大多建有城墙、宫殿和神庙,有的塔形神庙还造得巍峨壮观,被认定是城市应无疑问。这些城市以在今伊拉克南部的乌尔和乌鲁克为代表。

乌尔是两河流域最富庶的贸易中心。其城墙长约2000米,城里拥挤的房屋和整洁的街道都围绕巨大的塔形神庙而建。有两条运河把乌尔与附近的幼发拉底河连接起来。运河不仅有助于城市发展海上贸易,还给附近的农村提供了充足的水源。考古学家在这里多年工作挖出了王陵和塔庙。参与过这一地区考古的英国人伦纳德·伍利认为,这些古代城市的外观很像北非那些有城墙的城市:狭窄的街道构成了同样的交通网络,街面宽不超过3米,街旁同样是两三层的房屋,同样有可利用的屋顶、同样的庭院,还有陡峭的角锥状高塔耸立在这一切之上。每个居民都分别隶属于某个神庙。由于不重视卫生,居民清扫屋内的垃圾会倾倒在街道上,使得街道的地面逐渐升高。

离乌尔不远的乌鲁克是传说中英雄吉尔伽美什的故乡。在《吉尔伽美什》史诗中有对建造乌鲁克城的生动描绘:“他(吉尔伽美什)建造了森严壁垒的乌鲁克城,看它的外墙,那飞檐有如铜铸,看它的内城,世上绝妙无双!”据这部史诗记载,乌鲁克由三个“萨尔”和一处圣界组成。这些“萨尔”,“一个是指城市,一个是指果园,还有一个是指边界地带(可能是菜园一类的绿化地)”。圣界是神庙所在的区域,建有两座神庙,分别是供奉天神安努的“白庙”和供奉丰收女神伊南娜的“天之屋”。20世纪初,德国考古队来这里发掘,挖出了神庙和宫殿建筑遗址,还出土了泥板、印章、石雕等精美艺术品。在这里出土的彩釉浮雕砖反映了当地的建筑水平之高,各种工艺品在技艺上已达到炉火纯青的地步,因而现代学者认为乌鲁克文化是“高度发达的文明”。但这两座城市就功能而言与后来印度的摩亨佐·达罗相比就显得有些不足了。

20世纪20年代,英国考古学家马歇尔在印度河流域(今属巴基斯坦)发现了一座古城,这就是约在4000年前出现的摩亨佐·达罗。马歇尔在考古报告中称:“在摩亨佐·达罗的发掘已经表明有一个早期的城市存在。最上层的建筑物分为两类:一类是庙宇,一类是私人住房。庙宇的厅室很小而墙壁很厚,说明这些庙宇有好几层楼高。私人住房结构精良,有浴室、壁炉、砖砌地面和良好的下水道。这一切都说明居民有高度的文明。”按这座城市的规模推算,城内居民约有4万人。这座城市的建造肯定经过了精心的规划,以建立在人工土丘上的城堡为核心,四周环绕的低地分布着市区。城堡和市区之间隔有人工沟渠。城堡内的工事坚固,且功能齐备。市区分为东西两部分,东城呈长方形,两条并行大街由南向北穿城而过。城里大街小巷基本按东西或南北方向整齐排列,纵横延展皆以直角相交,整个城区如同一个大棋盘。这里的主要建筑材料是用黏土烧制的方砖。这种土黄色泥砖不但被用来盖房,也用来铺路、砌排水沟。东城主要的房屋是民居,大多沿街而建。由于不用木头框架,砖墙砌得很厚。摩亨佐·达罗虽然没有专门的工商业区,但有些房屋的主人显然是专门从事某项手工业,他们在屋内画上了这个行业崇拜的神灵,也有些房子比较宽大,可能是商店。

与同一时期的其他城市相比,摩亨佐·达罗的优越之处在于其有完善的公共建筑和设施。街道下面有连通各家的排水系统,楼上的污水经垂直的水管通向地下沟道,雨水和污水通过沟道流进大河。为了防止渣滓淤塞沟道,支沟进入主沟处有污水坑,主沟每隔一定距离也有水坑,人们可以检修沟道,清除污物。城里有几眼为居民提供用水的大水井,几乎每一家都有自备水井。东城西边有个高台,高台上最引人注目的是大浴池。池壁和池底砌砖,砖缝中填满石灰浆,上面涂一层沥青,防止漏水。这里可能是举行大型祭祀活动的场所,人们就用池中的水洁净身体。像这样注重整体规划的城市当时在世界各地还很少见,要等到1000多年后罗马人统治地中海区域时才有类似的城市。

在中国,城市起源也很早。目前发现最早的城是距今6300年的城头山遗址,它位于湖南常德澧县。这座遗址呈圆形,有宽阔的护城河、高大的城墙。圆形遗址中央有座城,东西南北分别开有城门。城内功能区划明晰规整,分为居住区、制陶作坊区、墓葬区等。中国社会科学院考古所、湖北省文物考古研究所等单位组成的联合考古队发掘出的城河遗址(属于屈家岭文化)则是一座5000年前的古城。该城位于今湖北沙洋县西部的城河村。它有体量宏大的城垣、规则有序的水系、引人注目的大型院落建筑和葬俗独特的墓地。城墙外侧有完备的护城河,最宽处达60米,最深处有6米以上。城墙三处设立水门,城外河水经水门进入城内,再经人工沟渠排至城外的自然河流。这样既保证了城内大量人口的生产生活用水,又避免了旱涝之灾,体现了娴熟的水资源利用和管理水平。城内有大型墓地位于遗址的最高地。在高岗埋葬死者既不占用城内宝贵的土地资源,影响生者的生活,又能让先祖处在制高点,“俯瞰”全城,佑护子孙,体现了“生死有别”的理念。

在中国古代早期城市中更为典型的是位于今浙江杭州市余杭区的良渚古城。早在1936年,当时在西湖博物馆任职的施昕就发现了良渚遗址。最近十几年在遗址范围不断有重要的发现,2007年发现围绕中心土台和王墓的大型城墙,2015年确认遗址群周围有大型水坝等水利系统。根据其功能和类型,良渚古城遗址可分为三类:城址,包括中心的宫殿区、内城、外城;外围水利系统,包括谷口高坝、平原低坝和山前长堤;不同等级的墓地。整个良渚古城呈圆角长方形,总面积近300万平方米,比四个故宫的面积还要大一些,是同时期中国规模最大的古城。古城城墙总长约6公里,以草裹泥的方式修筑。这座古城的发现以确凿的证据证明中华文明拥有5000年的历史。2019年良渚古城遗址成为“世界文化遗产”。

传说距今4000年时,夏朝最早的国王启的祖父鲧曾“作三仞之城”,“三仞”是指城市的外壕、城墙和内壕。以后夏朝的都城开始以宫殿为中心来设计布局。商周时代的城市除仍注重軍事、政治功能外,也开始对城市的经济和文化功能有所考虑。宫殿和宗庙是都城的主体建筑,城里有了手工作坊区。到春秋战国时期,天下纷争,筑城成了“国之大事”,城市也就蜂拥而起。在城市布局上,棋盘形格局初步形成。都城有了城、郭之分,内城为城,外城为郭,“筑城以卫君,造郭以守民”,有了功能的分工。手工作坊开始固定在宫殿周围,市场在城内也有了固定位置。筑城方法是先用版筑夯土城墙,但因为夯土易受雨水冲刷,后来就用砖石包夯土墙,使城墙牢固程度大大增强。在今江苏常州的古城淹城至今基本轮廓还保存完好,这是春秋时淹君的驻地。该城有土墙三重,分为子城、内城和外城。每座城都有护城河,由三城三河相套而成,形制独特。城墙系用开挖城河之土堆筑。外城是不规则的圆形,内城和子城近似方形,房屋建筑现已不存,城内有几个高高的土丘,可能是昔日楼台的遗迹。

(作者系南京大学历史学院教授、博士生导师)

责任编辑:彭安玉