621例药品不良反应报告

黄银妹,韦 蕙,李启军

(广西医科大学附属武鸣医院临床药学科,广西 南宁 530199)

药品不良反应(adverse drug reaction,ADR)是指合格药品在正常用法与用量下出现的与用药目的无关的有害反应[1]。ADR的发生虽不可避免,但通过对ADR进行汇总及分析,找出其发生的原因,可降低其发生的风险。医疗机构是药品密集使用的场所,国家药品监督管理局发布的国家ADR监测报告的统计数据显示,医疗机构是ADR发现和上报的主要来源[2-6]。现对广西医科大学附属武鸣医院(以下简称“我院”)近年来上报国家ADR监测中心的ADR报告进行统计分析,探讨其发生的规律及特点,以期为临床安全用药提供依据。

1 资料与方法

收集2013—2017年我院上报国家ADR监测中心的ADR报告621例,采用回顾性分析方法,运用SPSS 21.0统计学软件分析数据,对ADR类型、患者性别及年龄、药物类别、给药途径、ADR累及器官和(或)系统及ADR治疗转归等进行统计分析。参考《新编药物学》(17版)[7]对引发ADR的药物进行分类。

2 结果

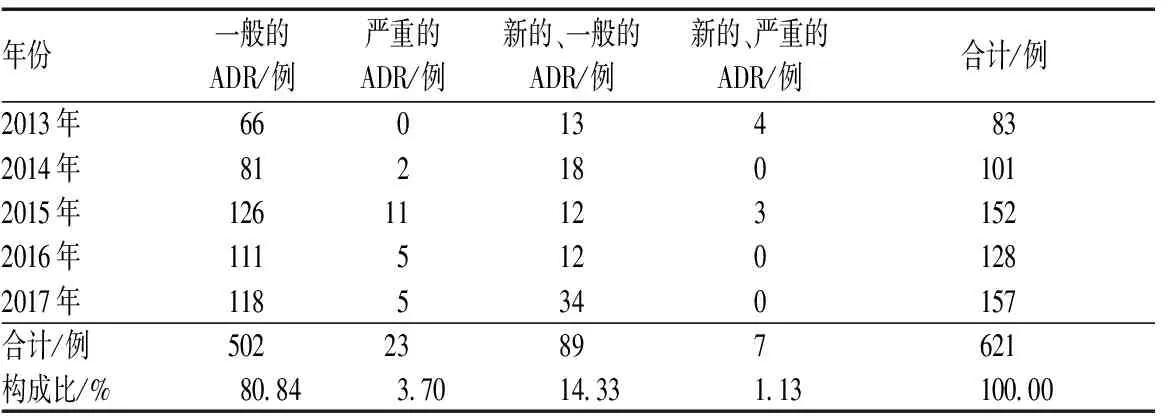

2.1 ADR的类型分布

621例ADR报告中,一般的ADR 502例(占80.84%),严重的ADR 23例(占3.70%);新的ADR共96例,其中新的、一般的ADR 89例(占14.33%),新的、严重的ADR 7例(占1.13%),见表1。新的、严重的ADR均由注射剂引起,涉及头孢唑林(临床表现为口腔溃疡、会阴糜烂和神经性耳聋)、头孢呋辛(临床表现为阴囊糜烂)、左氧氟沙星(临床表现为全身风团、胸闷、呼吸苦难和低血压)、顺铂(临床表现为血清钾离子水平降低)、苯巴比妥(临床表现为龟头糜烂)和右旋糖酐40(临床表现为意识障碍、呼吸困难)。

表1 2013—2017年我院621例ADR的类型分布Tab 1 Distribution of types of the 621 cases of ADR in our hospital from 2013 to 2017

2.2 ADR报告的科室分布

621例ADR报告几乎涉及我院各个临床科室,上报ADR病例数排序居前3位的科室为呼吸内科、肿瘤科和心胸腺体外科,见表2。

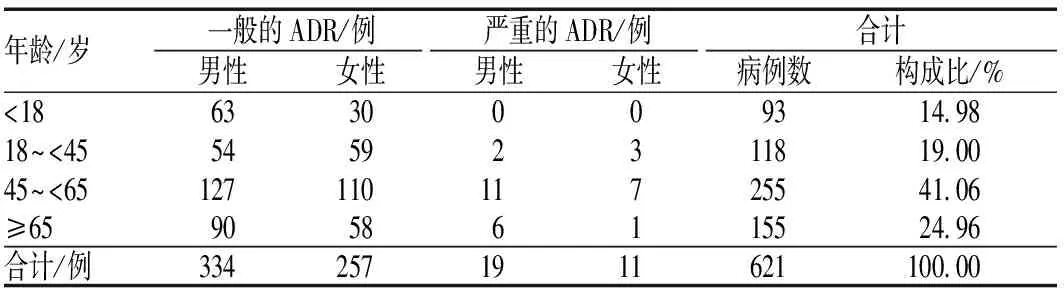

2.3 发生ADR患者的性别、年龄分布

621例发生ADR的患者中,男性患者353例(占56.84%),女性患者268例(占43.16%),男女之比为1.32∶1;年龄3个月至94岁,45~<65岁患者居多,且该年龄段发生严重的ADR的患者数最多,见表3。

表3 不同年龄段发生ADR患者的性别分布Tab 3 Distribution of patients’ gender at different age groups

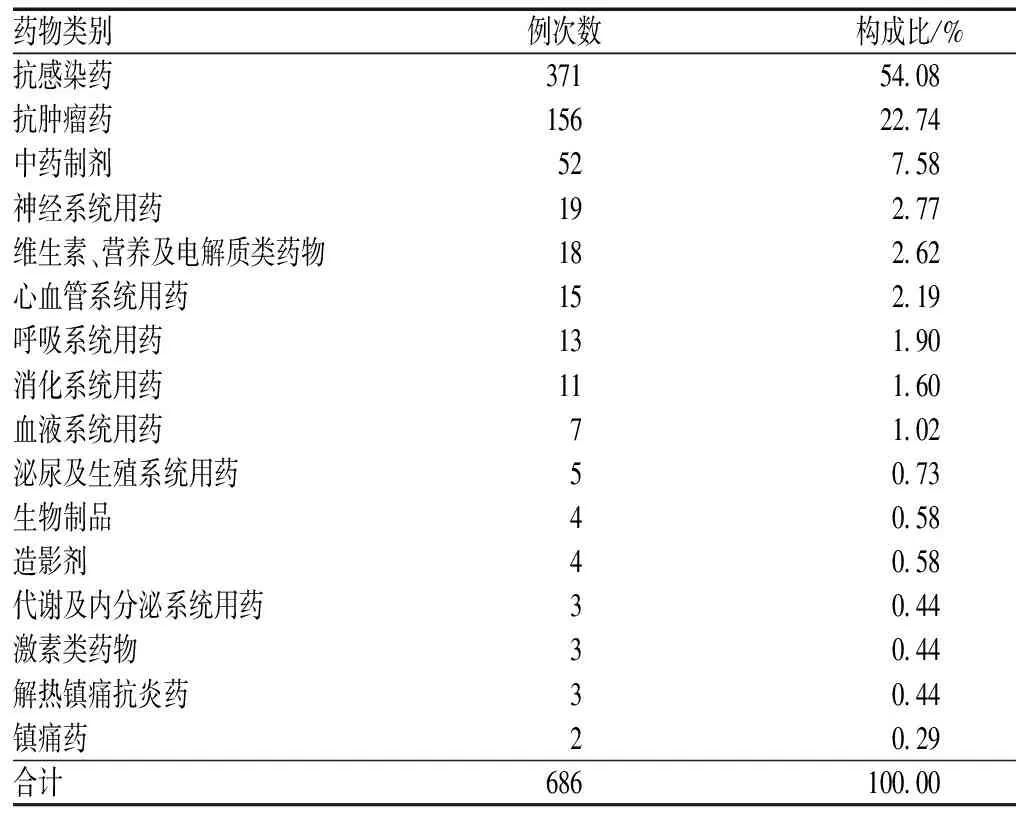

2.4 引发ADR的药物类型分布

621例ADR涉及16类药物(共686例次),其中抗感染药引发的ADR例次数最多,其次为抗肿瘤药、中药制剂(以中药注射剂为主),见表4。中药注射剂引发ADR 46例次(占总例次数的6.70%),涉及多种药品,主要为血塞通注射液(14例次)、注射用血栓通(7例次);中药注射剂所致的ADR中,一般的ADR较常见,主要累及皮肤及其附件。

表4 引发ADR的药物类型分布Tab 4 Distribution of categories of drug that inducing ADR

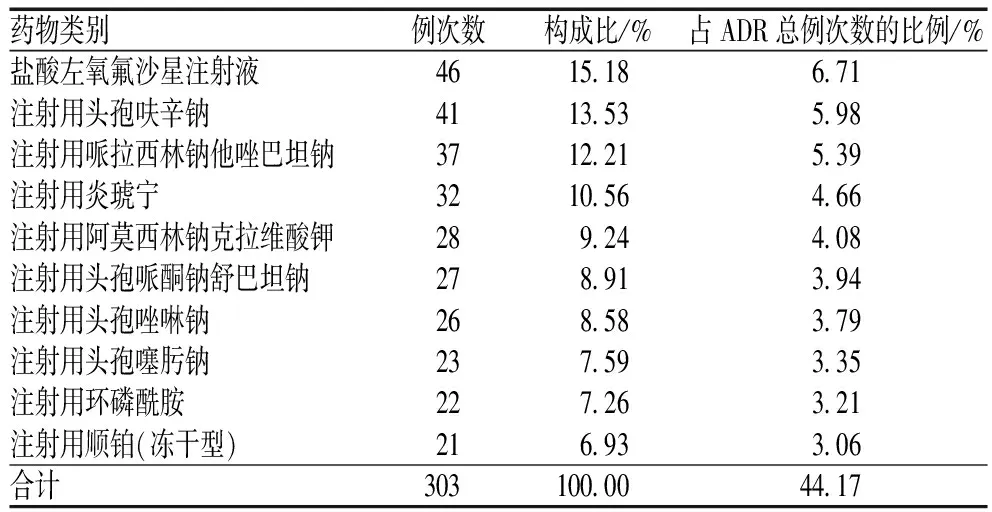

2.5 引发ADR例次数排序居前10位的药品

引发ADR例次数排序居前10位的药品中,7种为抗菌药物,2种为抗肿瘤药,1种为抗病毒药;10种药品共引发ADR 303例次(占总例次数的44.17%),其中盐酸左氧氟沙星注射液引发的ADR例次数最多,达46例次,见表5。

表5 引发ADR例次数排序居前10位的药品Tab 5 Top 10 drugs ranked in the number of ADR-inducing cases

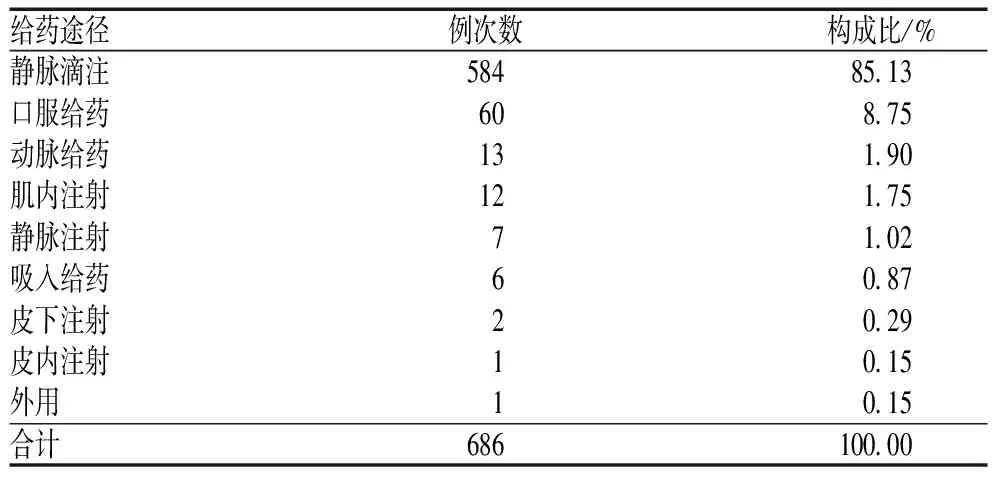

2.6 发生ADR的给药途径分布

621例ADR涉及9种给药途径(共686例次),主要为静脉滴注,其次为口服给药,见表6。

表6 发生ADR的给药途径分布Tab 6 Distribution of administration routes in ADR cases

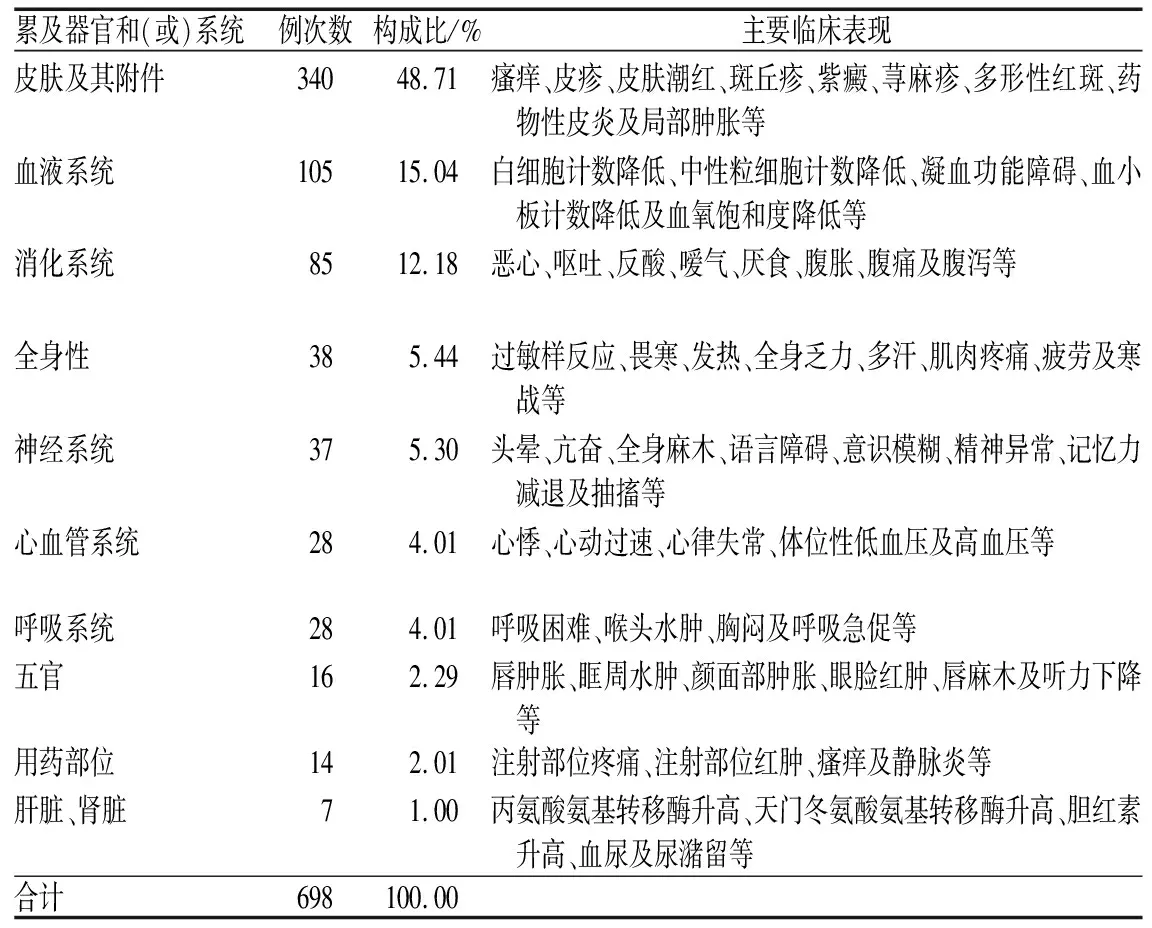

2.7 ADR累及器官和(或)系统及主要临床表现

621例ADR累及器官和(或)系统698例次,主要累及皮肤及其附件,其次为血液系统、消化系统,见表7。

表7 ADR累及器官和(或)系统及主要临床表现Tab 7 Organs and(or) systems and their clinical manifestation involved by ADR

2.8 ADR的治疗转归

经过相应治疗,621例发生ADR的患者中,好转531例(占85.51%),痊愈83例(占13.37%),不详6例(占0.97%),未好转1例(占0.16%)。

3 讨论

由于药品自身的固有属性,ADR的发生不可避免。ADR几乎在临床各个科室都能监测到,可发生于任何性别和年龄段人群。本调查结果显示,发生ADR的男性患者所占比例高于女性患者,与同期国家ADR监测报告中女性患者所占比例略高于男性的结果不一致[2-6],这可能与来我院就诊的男性患者较多有关。45~<65岁患者较多,且该年龄段发生严重的ADR的患者数最多,在7例新的、严重的ADR中,有5例患者属于该年龄段人群。原因可能为随着年龄的增长,机体的生理功能和代偿适应能力逐渐衰退,对药物的代谢和排泄功能降低[8];此外,老年患者常伴发多种基础疾病,在用药过程中存在多种药物联合应用,增加了ADR发生的风险。故在老年患者的诊疗过程中应充分考虑年龄及性别因素,遵循个体化给药原则,合理选择药物[9-10]。

由表4可见,引发ADR例次数排序居首位的药物为抗感染药,与同期一些大规模ADR统计分析结果一致[2-6]。引发ADR例次数排序居前10位的药品中,有8种属于抗感染药。7例新的、严重的ADR中,有4例是由抗感染药引发的。而抗感染药使用较多的科室如呼吸内科,其上报的ADR也较多。原因在于抗感染药如青霉素类、头孢菌素类及氟喹诺酮类抗菌药物等易发生过敏反应;且与其他药物相比,抗感染药在临床上的使用频率更高,使用范围更广。抗肿瘤药引发ADR例次数排序居第2位,引发ADR例次数排序居前10位的药品中,除抗感染药之外,余下的皆为抗肿瘤药。而抗肿瘤药使用量大的科室如肿瘤科,其上报的ADR较多,严重的ADR也较多。原因可能为随着恶性肿瘤发病率逐年升高,我院收治的恶性肿瘤患者数增加,抗肿瘤药的使用量明显增多;此外,许多抗肿瘤药具有细胞毒性,药物本身可能引起严重的不良反应;且肿瘤患者在接受一系列放化疗后,自身免疫功能降低,更易发生ADR。中药制剂引发ADR的例次数也较多,主要为中药注射剂,涉及多个品种,其中血塞通注射液、注射用血栓通引发ADR例次数较多。可能原因为上述2种药品主要用于活血祛瘀、通脉活络,作用范围广,临床使用量较大;此外,还可能与中药注射剂成分较复杂,在制备过程中一些大分子物质如蛋白质和鞣酸等难以除尽[11],以及不适当的中药之间及中西药之间联合应用有关[12]。

ADR的发生受到给药途径的影响。由表6可见,静脉滴注引发ADR例次数最多,提示静脉滴注是引发ADR的主要给药途径。这可能是因为静脉给药无口服给药的首关效应,药物未经过肝脏的滤过作用而直接进入体循环,存在较多可能引发ADR的直接诱因,如微粒、pH、渗透压及内毒素等[13];药物在配置过程中及输注环境下有可能引入过敏原;此外,药物在输注过程中,患者自行调节输注速度,使瞬间进入静脉的药物浓度过高,也会导致ADR的发生[14]。因此,医护人员在用药时应充分结合患者病情,遵循“能口服不肌内注射,能肌内注射不静脉给药”的用药原则;对需要静脉给药的药物进行集中配置,以减少配置过程中引入诱发ADR产生的因素;在输注药物初期对患者进行用药教育,提醒患者不要自行调节输注速度。

ADR几乎可累及人体各器官和(或)系统。由表7可见,我院ADR主要累及皮肤及其附件,其次为血液系统、消化系统。ADR累及皮肤及其附件共340例次,主要是因为皮肤及其附件损害极易被观察到[15]。皮肤及其附件损害的临床表现以变态反应为主,包括瘙痒、皮疹及皮肤潮红等,该类反应难以预防,一旦发生,应立即停药,并予以抗过敏等对症治疗。ADR累及血液系统共105例次,临床表现主要为白细胞计数降低、中性粒细胞计数降低及血小板计数降低等;血液系统损害主要由抗肿瘤药引起,原因可能为大多数抗肿瘤药具有抑制骨髓的作用,可在患者化疗初期给予集落刺激因子等,以预防和治疗抗肿瘤药引起的骨髓抑制。ADR累及消化系统共85例次,临床表现主要为恶心、呕吐、反酸、腹胀及腹泻等,经过停药或对症治疗(如抑制胃酸分泌、保护胃黏膜等)后症状可缓解。

本调查结果显示,621例发生ADR患者的治疗转归以好转或痊愈为主。这主要归因于医护人员在发现疑似ADR后立即采取相应措施,绝大部分患者立即停用了可疑药品,在此基础上加用抗过敏药进行对症治疗,并加快可疑药品从体内排出速度等处理。经过上述一系列措施后,多数患者的ADR预后良好。

综上所述,ADR的发生与多种因素有关。医务人员应重视ADR,临床医师在诊疗过程中应充分了解患者病情、病史,遵循个体化给药原则制订诊疗方案;在用药过程中,应加强用药监护,发现疑似ADR后及时处理,同时上报药学部门;此外,临床药师应发挥专业特点,在参与处方及医嘱审核、点评的同时,深入临床,对患者进行用药教育。通过医护人员的共同努力,降低ADR发生的风险,确保临床用药的规范性和合理性。