广东省水土流失重点防治区划分

姚成平,张晓远,郑国权,杨宪杰,李建生

(广东省水利电力勘测设计研究院, 510635,广州)

水土流失重点防治区划分是新修订的水土保持法中明确赋予各级政府的一项重要工作,是落实各级政府水土保持目标责任考核和奖惩制度的重要依据[1-3]。水土流失的发生及其防治是一个动态变化的过程,反应水土流失重点区域的水土流失重点防治区也应随之调整[4]。为满足新形势下广东省水土保持工作的需求,亟需开展境内重点防治区划分工作。

目前,水土流失重点防治区划分采取由“自上而下”形式进行划分[5],部分学者已在其划分指标、标准等方面做了大量研究工作,水利部及部分省市如新疆、浙江等地已分别完成国家级、省级水土流失重点防治区划分,已公告的成果中,划分指标主要参照水土流失重点防治区划分导则(SL 717—2015)选取,定量指标主要有林草植被覆盖率、土壤侵蚀强度等,定性指标主要有水土流失危险程度、危害程度和治理迫切程度及所处区位等。广东省由于具有降雨强度大且集中、土壤抗蚀性差等独特的地域特点[6],上述指标不能全面反映境内水土流失特点及防治需求,为使本区重点防治区划分更切合本地实际。本次划分在上述指标的基础上,结合广东省地域特点,新增崩岗、坡耕地等定量划分指标,并创新地将水土流失危险度定量化进而创建水土流失高潜在危险面积比定量指标,构建广东省级土流失重点防治区划分指标体系及标准,划定水土流失重点防治区。

1 研究区概况

广东省地处欧亚大陆的东南缘,位于E 109°45′~117°20′,N 20°09′~25°31′之间,面积约17.98万km2。2017年末下辖21个地级市,常住人口约1万999万人。境内属东亚季风区,从北向南分别为中亚热带、南亚热带和热带气候,区内地形高差大,地貌以山地丘陵为主,区内植被丰富,林草覆盖率约56.8%,土壤以红壤、赤红壤为主,年平均气温21.8 ℃,年平均降水量为1 789.3 mm,水热资源丰富,降雨多、强度大且年内分布不均。

2 材料与方法

2.1 数据来源

本研究涉及有水土流失现状、植被覆盖度、土地利用、降雨、崩岗、水土流失潜在危险度等数据;其中,水土流失现状数据来源于2013年广东省第4次遥感普查成果,植被覆盖度利用全省2016年6月TM遥感影像通过NDVI计算得出,土地利用数据采用2016年广东省国土二调数据,崩岗数据来源于广东省崩岗调查报告,降雨数据采用境内各市212个市级雨量站近20年观测成果,土壤数据来自广东省土壤分布图,水土流失潜在危险度数据利用地形地貌、土壤、降雨、地质等数据计算而得。

2.2 划分方法与判定标准

2.2.1 重点防治区特性分析 根据《水土保持法》法律释义,水土流失潜在危险较大的区域应当划定为重点预防区,水土流失严重的区域应当划定为重点治理区。水土流失潜在危险较大的区域是指目前水土流失较轻,但潜在的水土流失危险程度较高,对国家、省或区域水资源安全、防洪安全以及生态安全有重大影响的生态脆弱区或敏感区[7-8]。水土流失严重的区域主要指人口密度较大、人为活动较频繁、水土流失是区域内国民经济和社会发展主要制约因素的区域[9]。

据此,结合广东省自然、社会经济特点以及水土流失现状分布及其特点,广东省重点预防区应具备以下特点:区域现状植被覆盖较好,水土流失程度相对较轻,但水土流失潜在危险程度较高,而且此类区域是国家或省级重要的生态屏障和生态功能区,涉及重要江河源头区、重要饮用水源区和湖库周边区等生态功能突出的区域[10],一旦地表受到人为扰动,植被遭到破坏后,极易发生水土流失且相对严重、危害较大[11];广东省重点治理区需具备以下特征之一:现状水土流失严重、危害较大,急需开展抢救或保护性治理[12-13],区域内崩岗或坡耕地集中分布,且具有一定规模。

2.2.2 水土流失重点预防区划分方法

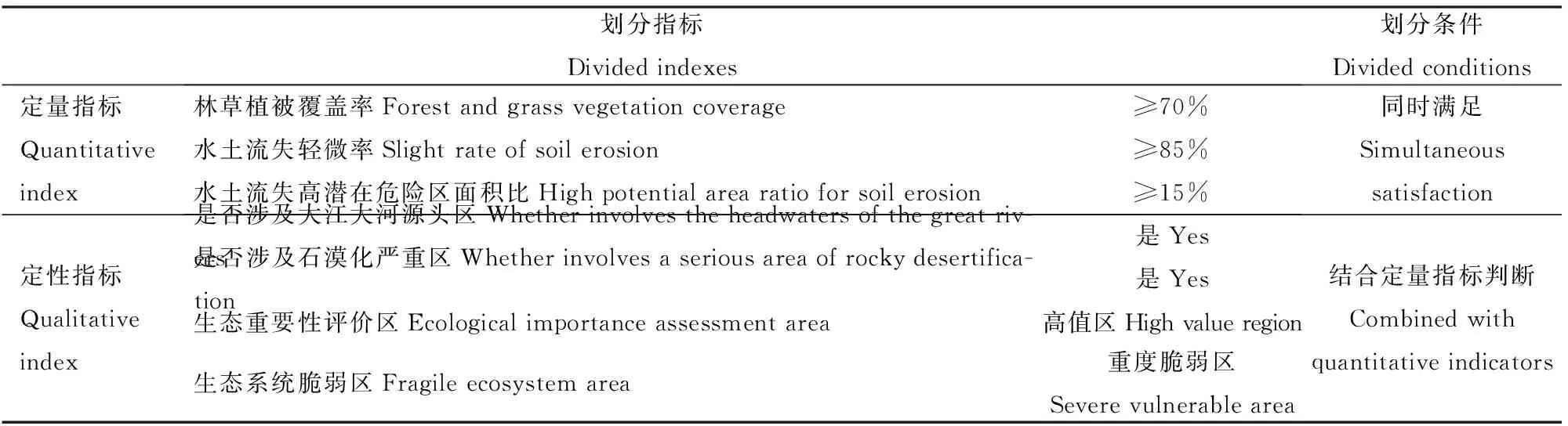

1)定量指标:根据上文分析的水土流失重点预防区特征,研究选取的定量指标包括水土流失轻微率、林草植被覆盖率及水土流失高潜在危险区面积比等。

根据重点防治区划分导则,南方红壤区内水土流失重点预防区林草覆盖率应>60%、水土流失轻微率应>75%;广东省在南方红壤区内偏南位置,降雨量、植被覆盖率、水土流失面积等高出区域平均值的比例约10%。笔者将上述指标提高10%,即将水土流失轻微率>85%、林草植被覆盖率>70%作为判定重点预防区的定量标准。另外,划分导则将水土流失危险程度重度以上面积占土地面积的30%的区域作为划分重点预防区的定性指标,笔者创新性地将水土流失危险程度进行了量化,构成因子包括地形地貌、土壤、降雨和地质岩性等[14],利用GIS的空间叠加分析功能将各因子叠加,得出广东省水土流失潜在危险度分布图,进而划分出水土流失低潜在危险度区域和高潜在危险度区域[15-16]。本划分将水土流失高潜在危险区面积比>15%的区域判定为重点预防区的定量判断标准。

2)定性指标:判断区域是否位于石漠化严重区、大江大河源头区以及区域内的生态功能的重要性、生态环境的脆弱性,在适当放宽定量指标取值标准的基础上,定性判断。

据以上指标选取及分析,结合区域是否与主体功能区规划、已批复的水土保持综合及专项规划、土地利用、环境保护等规划协调,构建重点预防区划分指标体系,见表1。

表1 广东省水土流失重点预防区划分指标构成表Tab.1 Prvided indexes of key prevention region of soil erosion of Guangdong province

2.2.3 水土流失重点治理区划分方法

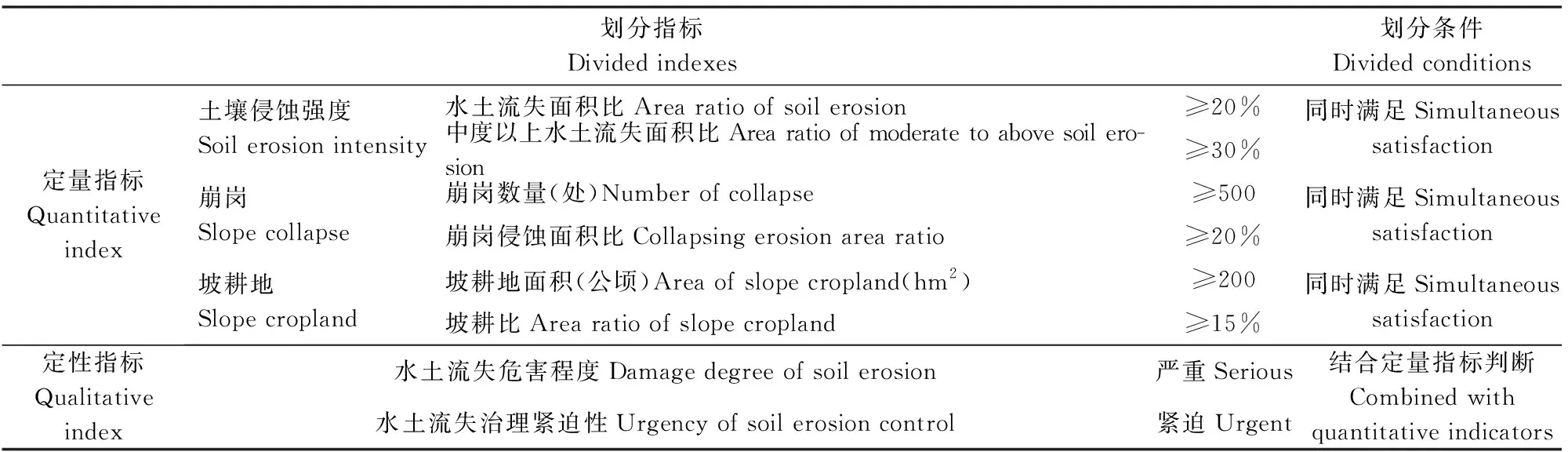

1)定量指标:根据前述重点治理区特征,本次研究选取的定量指标包括土壤侵蚀强度、崩岗数量及崩岗侵蚀面积比、坡耕地面及坡耕比等因子。

根据划分导则,南方红壤区重点治理区定量指标及标准为有:水土流失面积比>15%,中度以上水土流失面积比>40%。据统计,广东省内水土流失面积比和中度以上水土流失面积比南方红壤区内平均值分别高出5%、10%,本文将上述2个定量指标分别提高5%和10%,即将水土流失面积比>20%同时中度以上水土流失面积比>50%作为判断重点治理区的定量标准。此外,广东省崩岗和坡耕地数量众多,是最典型且危害较大的侵蚀类型,结合境内崩岗及坡耕地分布情况及其占全区水土流失面积比例,将镇街范围内崩岗个数>500处且崩岗占区域水土流失面积比>20%或者坡耕地面积>200 hm2且坡耕比>15%做为定量指标判断标准。选取及判定标准详见表2。

2)定性指标:包括是否涉及滑坡及泥石流等山洪灾害严重区、水土流失危害严重区、及迫切治理区等,在适当放宽定量指标取值标准的基础上,定性判断划分区域。

综上,本文中水土流失重点治理区划分指标体系见表2。

2.2.3 判定标准

根据重点防治区特性及定量、定性指标判定标准,根据如下划分条件,符合(1)、(3)选项之一的镇街,划定为水土流失重点预防区,符合(2)、(3)选项之一的镇街,划定为水土流失重点治理区。水土流失重点预防区和治理区划分指标体系及标准分别见表1和表2。

选项(1):定量指标全部符合;选项(2):定量指标符合其中一项;选项(3):接近定量指标判定条件且符合定性指标的区域。

表2 广东省水土流失重点治理区划分指标构成表Tab.2 Divided indexes of key control region in soil erosion in Guangdong province

3 结果及分析

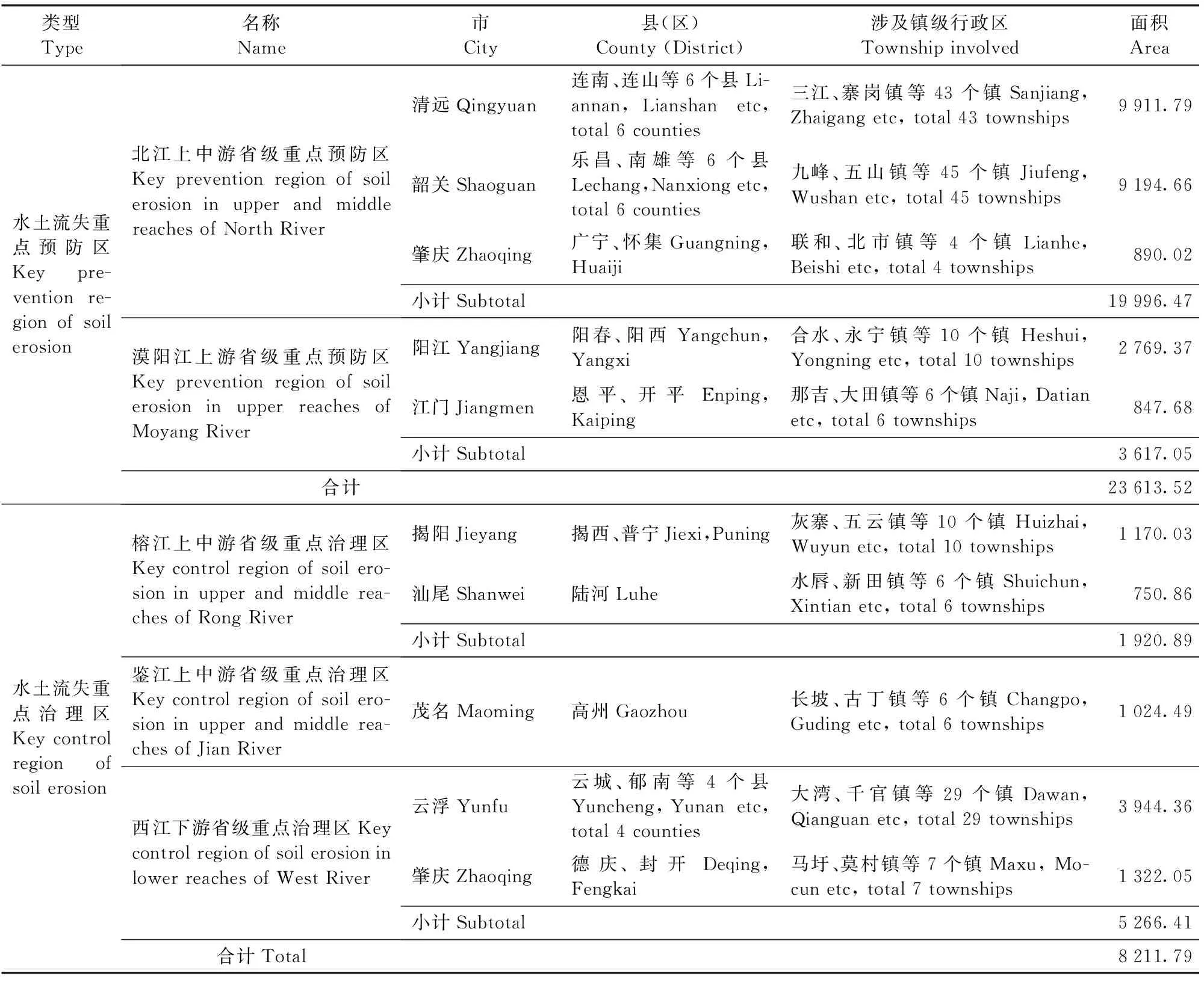

根据划分指标及标准,将北江上中游和漠阳江上游的5个市、18个县(市、区)中的108个镇辖区划定为省级水土流失重点预防区,面积约23 613.52 km2,占全省国土面积的13.13%;将榕江上中游、鉴江上中游和西江下游的5个市、10个县(市、区)中的58个镇辖区划定为省级水土流失重点治理区,面积约8 211.79 km2,占全省国土面积的4.57%。划分结果见表3。

划定的水土流失重点预防区分布于粤北的韶关、清远市和粤西的阳江、江门及肇庆市,以山丘区为主,植被覆盖率约82.44%,水土流失轻微率约96.27%;水土流失面积约占区域面积的8.9%;水土流失高潜在危险区面积约占区域面积的13.73%。人口密度为251人/km2,年均降水量约1 865.62 mm,年平均气温24.2 ℃。区域内人类社会经济活动强度较低,林草植被覆盖率较高,且涉及部分生态敏感区,水土流失潜在危险程度较高。

划定的水土流失重点治理区分布于粤东的河源市以及粤西的云浮、肇庆和茂名市,地形相对平坦,海拔较低,水土流失面积约占区域面积的24.99%,中度以上流失面积占水土流失面积的57.02%,人口密度为416人/km2,年均降水量约1 733.21 mm,年平均气温22.20 ℃。区域内社会经济活动频繁,水土流失相对严重,一旦发生水土流失,造成的危害较大,且恢复治理成本较高。

4 结论

从保障全省生态安全和经济与社会环境安全的需求出发,依据相关的法律法规,参照国家重点防治区划分导则,结合广东省实际情况,在分析影响水土流失的自然、社会等诸多因素的基础上,以镇街为划分单位,根据水土流失防治区特性,科学合理的选取了定量和定性指标,制定省级水土流失重点防治区划分指标体系及判定标准。避免以往划分过程中标准不统一、界线不明确及划分结果缺乏说服力等缺点,使得划分成果的应用型更实用。划分成果可明确全省水土流失防治重点,实行分区防治战略和分类指导[17],为服务于地方政府水土保持目标考核、国家及省水土保持重点工程以及生产建设项目水土保持管理,保障经济社会可持续发展发挥重要作用;但由于划定重点防治区涉及因素较多,笔者仅选取对重点防治区划分影响较大的水土流失、降雨、植被、地形等因子,其他影响因子尤其是人为影响因子研究相对较少,定性指标判断也较少,判定标准相对模糊,在接下来研究中,如何全面的筛选定量指标,合理增加人为影响指标,使得划分指标体系更加合理,划分结果更具实用性,是划定水土流失重点防治区的一个重要研究方向。

表3 广东省水土流失重点防治区划分成果表Tab.3 Result table of key prevention and control region of soil erosion in Guangdong province km2