2013年5月25—27日常德市强降水天气过程分析

佘高杰 汪思蓓 贾岸斌

摘要 针对湖南省常德市2013年5月25—27日的一次强降水天气过程,利用NCEP再分析资料、FY2E卫星反演的TBB资料以及常规气象观测资料,从天气形势、物理量场以及中尺度系统等方面进行了简要分析。结果发现,高空低槽、西南低涡、高低空急流是导致本次强降水过程发生的主要影响系统;200 hPa西风急流有利于高层质量辐散的增强,500 hPa深厚低槽槽前辐合明显,低层也有强烈的辐合,这种上下耦合模式非常有利于上升气流的维持和发展,为此次暴雨发生提供了动力条件;西南低涡在向东北方向移动的过程中,将中低层西南急流向北输送的水汽和不稳定能量卷入,为强降水的发生提供了充足的水汽和不稳定能量;TBB资料对本次强降水的发生发展及落区有较好的指示意义。

关键词 强降水;西南低涡;高低空急流;湖南常德;2013年5月25—27日

中图分类号 P458.3 文献标识码 A

文章编号 1007-5739(2019)23-0184-04 开放科学(资源服务)标识码(OSID)

常德市地处湖南省北部,西接武陵山脉,东衔洞庭湖泊,属中亚热带向北亚热带过渡的湿润季风气候区。暴雨是常德的主要气象灾害之一,暴雨及其衍生的次生灾害对农业生产及群众生活影响明显。长久以来,很多学者利用多种气象资料从不同角度对暴雨进行了深入的研究和探讨。朱乾根等[1]在对长江中下游地区强暴雨形成机理研究中指出,高空急流、低空急流和边界层急流上下耦合,使得暴雨区既存在深厚的热力不稳定机制,又存在水汽输入机制和热力不稳定的触发机制,从而形成强暴雨。董光英等[2]对湖北一次西南涡东移诱发的罕见暴雨诊断分析中发现,西南低涡东移过程中,水汽不断向低涡内卷入,形成了强水汽辐合,为暴雨的发生提供了充足的水汽条件。胡中明等[3]采用FY-2C红外云图反演的逐时TBB资料对吉林一次区域性暴雨分析发现,TBB低值区覆盖范围、大小以及持续时间与暴雨的落区、强度以及发生时间等有很好的对应关系。肖递祥等[4]在对“09.7”四川攀西暴雨的MCS特征及其成因分析中指出,MCS是暴雨的直接影响系统,引发强降水的MCS多是多单体对流系统,同时云区TBB值越低,表明云顶高度越高,对流越旺盛。本文利用NCEP 1°×1°再分析资料、FY2E卫星反演的TBB资料以及常规气象观测资料等,从天气形势、物理量场以及中尺度系统等方面对常德市2013年5月25—27日的一次强降水天气过程进行了简要分析,以期对强降水预报及分析等提供一定的参考依据。

1 强降水過程概况

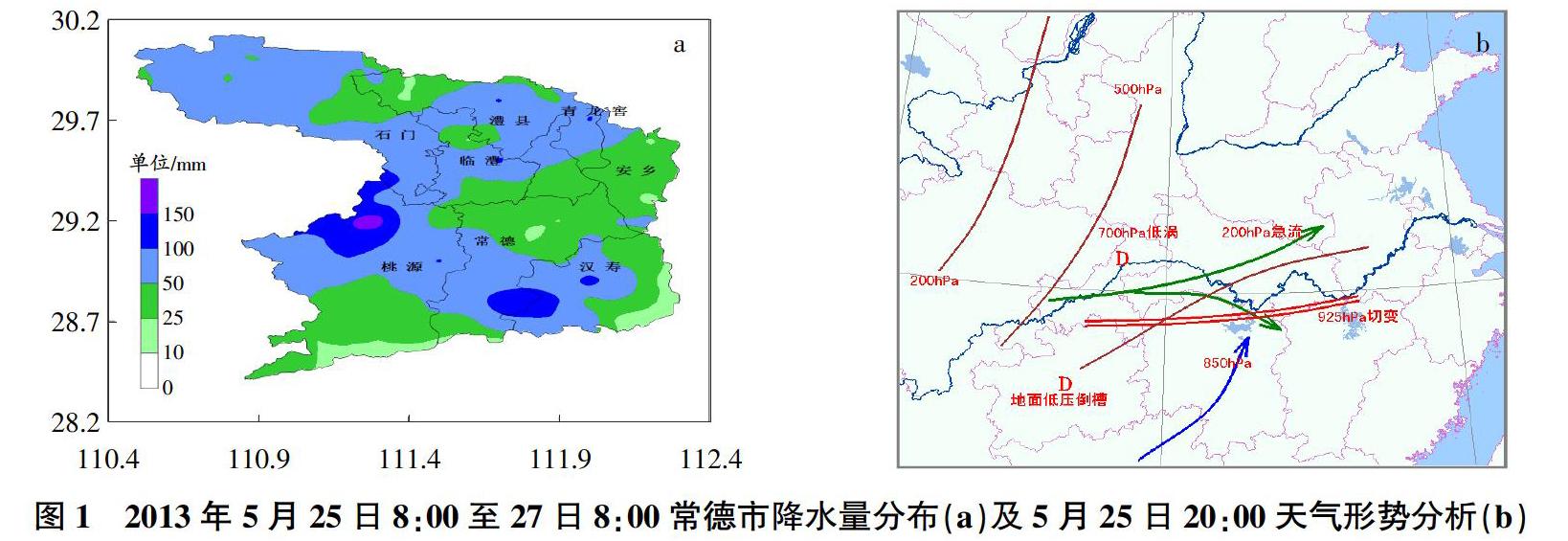

2013年5月25—27日,常德市出现一次强降水天气过程,降水时间集中、强度大,造成部分农田被淹,农作物受灾严重。强降水主要集中在澧水流域及桃源北部—汉寿南部一线,以大到暴雨为主,局地大暴雨,见图1(a)。强降水时段主要集中在5月25日晚到26日。据区域自动气象站资料分析,5月25日8:00至27日8:00,全市累计平均降水量66.7 mm,澧县面雨量达80.6 mm,为全市最大。主要降水时段为25日20:00至26日20:00,全市共出现27站次大暴雨、115站次暴雨、87站次大雨,最大降水出现在澧县青龙窖(177.3 mm),青龙窖26日8:00—11:00 3 h降水量达131.2 mm。

2 大气环流背景及主要影响系统

高空低槽和西南低涡东出、槽前西南急流输送的暖湿空气辐合抬升,中低层切变配合地面弱冷空气,导致此次强降水过程的发生。从天气形势演变来看,25日8:00 500 hPa中高纬地区为平直的西风气流,低槽位于甘肃南部—四川中部一线,700 hPa低涡在四川中东部地区已形成,但辐合较弱,850 hPa西南急流位于云贵地区以及两广一带。

由图1(b)可知,25日20:00,200 hPa低槽位于河套西部—四川中部一线,常德市处于200 hPa低槽前部,200 hPa中纬度西风急流较强盛,在东经110°、北纬30°附近分流,湘北处于急流入口区的右侧。此时500 hPa低槽已东移至河套—四川东部地区,700 hPa低涡东移至重庆—鄂西地区,常德市处于低涡的右前方,850 hPa西南急流已北抬至湘中以北地区,并且强度迅速加强,怀化站西南风风速达14 m/s,925 hPa在湘中以北地区维持一东西向的切变线。地面图上,低压中心位于贵州中部,常德市处于低压倒槽中。25日20:00前常德市已有弱降水发生,20:00之后降水逐渐加强。200 hPa西风急流有利于高层质量辐散的增强,500 hPa深厚低槽槽前辐合明显,低层也有强烈的辐合,这种上下耦合模式非常有利于上升气流的维持和发展,而中低层的西南急流为强降水的发生提供了充足的水汽和不稳定能量。

26日8:00,500 hPa低槽已移至山西南部—鄂西一带,700 hPa低涡位于河南南部—湖北北部,且继续向东北方向移动,850 hPa西南急流继续加强并向东扩展,怀化站已转为西风,风速减为10 m/s,地面处于低压底部。26日20:00, 500 hPa低槽继续东移,常德市位于低槽底部,700 hPa已转偏北气流,850 hPa冷式切变位于湘中以北一线。降水南压至沅水流域,且强度明显减弱。至27日8:00 500 hPa低槽东移至山东—江西北部,700 hPa低涡移至苏皖北部—山东南部,925 hPa切变南压至湘南,地面转为低压后部偏北气流。此次强降水过程对常德市的影响基本结束。

3 物理量场分析

3.1 水汽条件

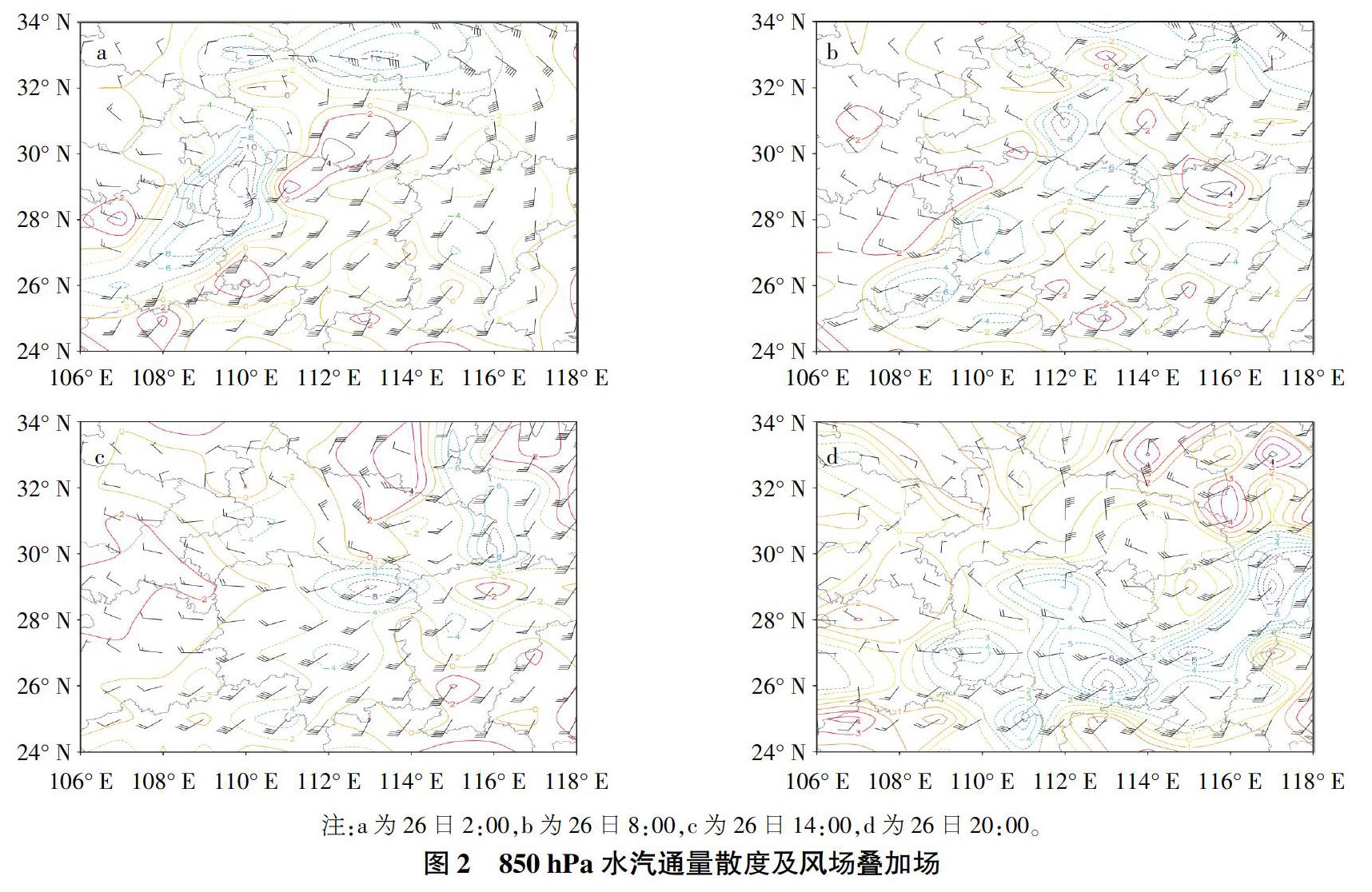

水汽输送是降水发生的重要条件,但源源不断的水汽输送能否在某个区域集中起来更值得关注,水汽通量散度则可以反映逐层水汽的集中情况[5],一般而言,850 hPa水汽通量散度与降水关系最为密切。本次强降水主要集中在25日晚至26日,其中26日凌晨至上午降水最为明显。从850 hPa水汽通量散度场来看,26日2:00西南急流源源不断地向湘鄂地区输送水汽,见图2(a),湘鄂黔交界处形成了1条西南—东北向的水汽辐合带,中心强度达-12×10-5 g·cm-2·hPa-1·s-1,并继续向东扩展,此时常德市西部地区已有弱降水发生,26日8:00西南急流东扩,在鄂中—湘西北地区形成了1条明显的西南—东北向的切变线,水汽辐合大值区位于鄂中,达-10×10-5 g·cm-2·hPa-1·s-1,常德市上空水汽通量散度在-4×10-5~-2×10-5 g·cm-2·hPa-1·s-1间,全市降水加强,北部澧水流域出现暴雨,见图2(b)。

由图2(c)可知,26日14:00 850 hPa切变继续东移,常德市上空切变辐合减弱,但水汽通量散度仍维持在-4×10-5 ~ -2×10-5g·cm-2·hPa-1·s-1间。至26日20:00常德市850 hPa上空转为偏北气流,见图2(d),水汽通量散度辐合中心南压,常德市北部澧水流域水汽辐合明显减弱,南部沅水流域地区水汽通量散度维持在-4×10-5~-2×10-5 g·cm-2·hPa-1·s-1间,强降水随之南压至南部地区。至27日8:00,常德市850 hPa转为辐散中心,降水过程结束。

3.2 热力条件

假相当位温(θse)是表征温湿特征的物理量,其值大小反映了显热能和潜热能的高低,其高值中心反映了大气能量的积累。通常取θse=340 K(约67 ℃)为高能暖湿气团和一般气团的分界线[6],而假相当位温的密集处(假相当位温梯度的极大值处)可以表示能量锋区或锋面所在的位置[7]。

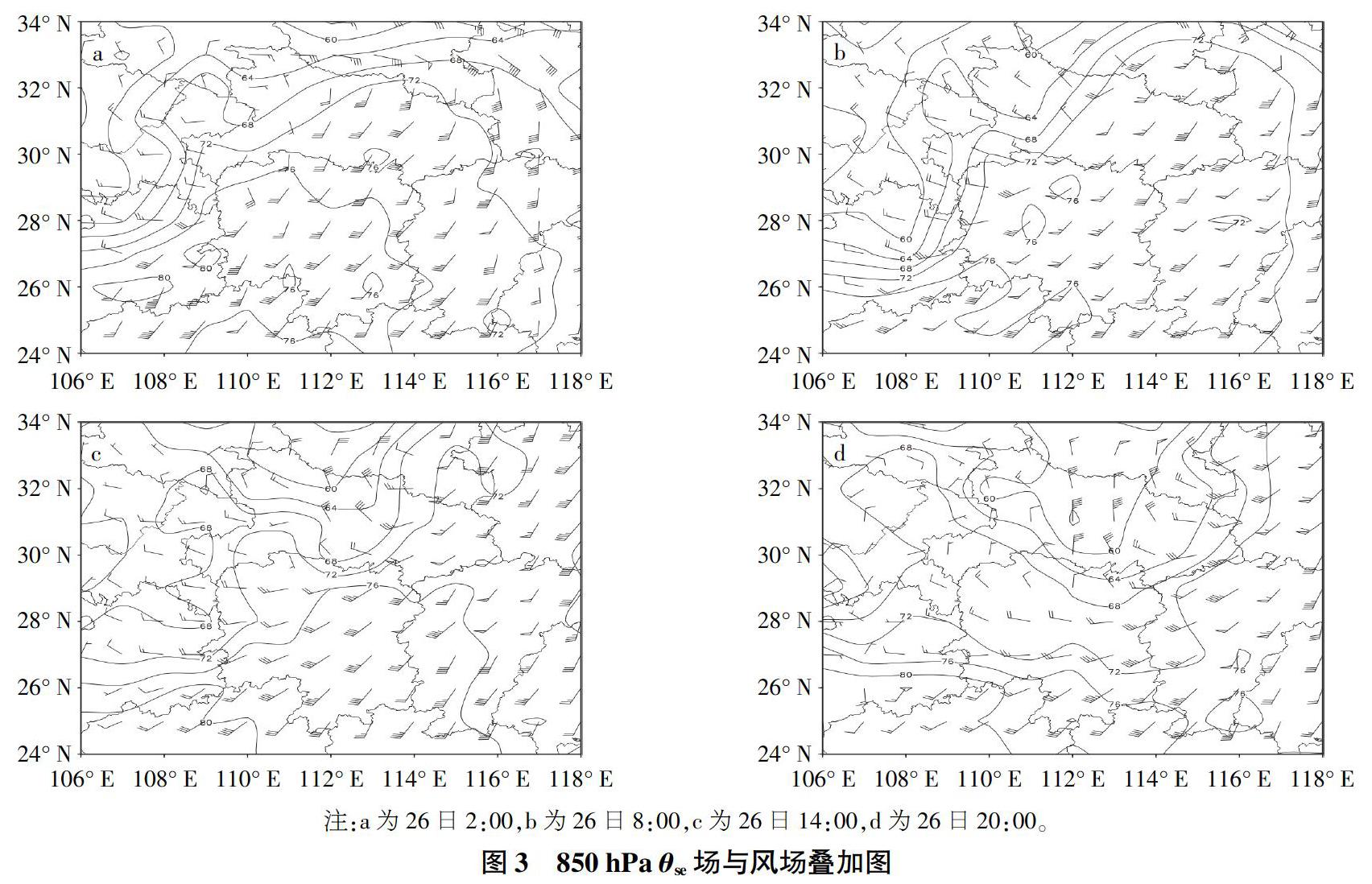

分析850 hPa θse值,在25日8:00整个湘北地区已处于高能区,θse最高值达80 ℃,说明前期湿温能量蓄积为强降水的发生提供了有利条件,在湖北北部地区存在1个60 ℃的低值中心,湖北中部一线存在1条明显的能量锋区,此时湖北中部出现大范围强降水,常德市部分地区降水逐渐开始,但强度较弱。

由图3(a)可以看出,26日2:00随着西南暖湿气流的加强,高能舌向东北方向扩展,此时能量锋区位于贵州北部—重庆—湖北西部一线,与低层切变较为吻合。26日8:00,能量锋区东移至湘鄂—湘黔交界处,常德市处于θse能量锋区边缘,靠近高能中心的一侧,此时常德市北部澧水流域出现强降水,见图3(b)。由图3(c)可知,26日14:00,湘黔交界处的能量锋区迅速南压,湘鄂交界处的能量锋区逐渐东移,常德市处于能量锋区内,且θse≥68 ℃,强降水仍然维持。26日20:00,θse能量锋区迅速东移至湖北东部—江西北部一带,见图3(d),常德市θse值降至68 ℃以下,北部降水基本停止,南部降水也逐步减弱。从此次850 hPa θse场分析来看,θse的大值区(即高能暖湿气团)为强降水蓄积了大量能量,但气团中未必能产生大面积的强降水,强降水主要还是位于能量锋区偏高能中心一侧。

3.3 动力条件

经验表明,单站上空有强烈的垂直上升运动,也就是有次级环流产生,才有利于强降水的发生[8]。选取常德市国家气象观测站点中降水量最大的临澧站(东经111°39′、北纬29°27′),对其上空垂直速度制作高度-时间演变图,以分析强降水发生地单点上空上升运动的状况。

由图4可以看出,25日8:00临澧站低层出现了弱的上升气流,10:00临澧站出现4.9 mm的降水,其后至25日20:00低层始终为下沉气流所控制,临澧站未出现降水。25日20:00至26日8:00 700 hPa以下转为上升气流,但上升运动较弱,26日8:00之后上升运动迅速加强,26日14:00前后700 hPa上升速度达到-12×10-3 hPa·s-1,上升气流扩展到200 hPa高度,26日2:00至11:00临澧站降水量达96.0 mm,其中6:00—7:00 1 h降水量達46.7 mm。26日20:00垂直上升运动减弱,26日20:00之后,整层基本为下沉气流控制,降水减弱并停止。25日20:00至26日20:00,临澧中低层均为上升气流控制,持续的上升运动导致临澧站该时段出现了99.2 mm的强降水。可见强烈的上升运动是强降水发生的必要条件之一。分析发现,常德整个区域内的降水的开始、加强以及减弱时间与该地垂直上升运动的开始、发展和结束时间的对应关系较好。

4 卫星产品分析

中尺度对流系统(MCS)是造成暴雨等灾害性天气的重要天气系统,而云顶黑体亮温TBB值可以很好地反映MCS的演变情况。一般TBB值越低,表明云顶高度越高,云层越厚,对流也越旺盛。利用FY-2E反演的逐时TBB资料对25日20:00至26日20:00期间的强降水过程进行分析。

25日23:00,湘西—贵州东部、湘北—鄂西以及鄂东地区有3个MCS生成,TBB中心值均≤-52 ℃,表明有深对流运动的发展,湘北—鄂西交界处靠近湘北地区的TBB值较小,对流较弱,26日1:00常德市北部的石门、澧县仅出现弱降水,见图5(a)。

26日1:00,湘鄂交界处的MCS发展加强,但位置仍然偏北,TBB中心最大值≤-60 ℃,表明有MCS中心深对流运动持续发展,26日3:00及4:00常德全市出现降水,强度不强,仅个别乡镇1h降水量超过10 mm,见图5(b)。26日2:00,湘鄂、湘黔交界处的MCS继续发展,湘鄂交界处的对流云团中分裂出1个小的对流云团,并向东北方向移动,湘西北大部TBB值≤-52 ℃,表明此地深对流持续发展,对流中心也有所南压,26日5:00常德市西北部地区降水加强,石门站1 h降水达到20.4 mm,见图5(c)。

由图5(d)可知,至26日6:00,原处于湘鄂交界处的MCS已移至湖北东北部地区,强度维持,湘黔交界处的MCS东扩至湘中一线,其中心不断分裂出小的深对流云团并向东北方向移动,常德大部分地区TBB值≤-52 ℃,对流运动旺盛。26日9:00,常德市境内澧水流域出现1 h≥10 mm的降雨,其中澧县青龙窖出现了52.2 mm/h的强降雨。26日7:00,湘中一线的强对流云团继续东扩,TBB值≤-52 ℃的强对流中心分裂成3个对流单体,位于常德市的强对流云团略有东移南压,南部中心TBB值≤-52 ℃,26日9:00—10:00澧县东部3个乡镇1 h降水量超过50 mm,见图5(e)。

26日9:00,湘中一线的强对流云团继续分裂减弱,并向东北方向移动,强对流云团已移出常德地区,见图5(f)。26日11:00—12:00全市降水减弱。

通过以上分析发现,强降水开始、加强和减弱与TBB值均有很好的对应关系,最大1 h降水量的雨强落后于云团TBB最低值2~3 h,这与胡中明等的研究结果基本一致。

5 结论

(1)高空低槽和西南低涡东出,槽前西南急流输送的暖湿空气辐合抬升,中低层切变配合地面弱冷空气,导致了此次强降水过程的发生。

(2)来自孟加拉湾和南海的水汽为此次强降水的发生提供了充足的水汽条件,强降水发生期间常德市850 hPa水汽通量散度维持在-4×10-5~-2×10-5 g·cm-2·hPa-1·s-1,水汽辐合中心与强降水落区对应关系较好。

(3)强降水发生时常德市处于850 hPa θse≥68 ℃高能锋区靠近高能中心的一侧,大量的不稳定能量在此堆积,高空小扰动和地面弱冷空气触发了不稳定能量的释放,为强降水的发生提供了热力条件。

(4)200 hPa西风急流有利于高层质量辐散的增强,500 hPa深厚低槽槽前辐合明显,低层也有强烈的辐合,这种上下耦合模式非常有利于上升气流的维持和发展,为此次暴雨发生提供了动力条件。

(5)此次强降水具有较明显的中尺度特征,强降水主要由湘鄂交界处的MCS发展而成,由于湘中一线MCS的顶托,湘北的MCS持续时间较长,有利于常德市出现强降水。强降水开始、加强和减弱与TBB值均有很好的对应关系,最大1 h降水量的雨强落后于云团TBB最低值2~3 h。

6 参考文献

[1] 朱乾根,周伟灿,张海霞.高低空急流耦合对长江中游强暴雨形成的机理研究[J].南京气象学院学报,2001,24(3):308-313.

[2] 董光英,梁涛,汪高明,等.一次西南涡東移诱发的罕见暴雨诊断分析[J].暴雨灾害,2009,28(3):229-234.

[3] 胡中明,张智勇,王晓明,等.吉林省一次区域性暴雨天气过程的TBB图像特征分析[J].暴雨灾害,2007,26(2):130-133.

[4] 肖递祥,毛家勋,李庆.“09.7”四川攀西暴雨的MCS特征及其成因分析[J].暴雨灾害,2010,29(1):54-58.

[5] 朱定真,沈树勤,李听.华东地区大范围热带气旋大暴雨的综合分析[J].气象科学,1997,17(3):298-305.

[6] 张晓惠,许爱华,刘晓晖.热带低压“浣熊”与中纬度低槽系统相互作用下的一次暴雨过程的诊断分析[J].热带气象学报,2009(25):29-37.

[7] 陈丽芳,高坤,徐亚梅.梅雨锋演变与低涡发展的联系[J].浙江大学学报(理学版),2004,31(1):103-109.

[8] 施望芝,祈东平,王丽,等.一次暴雨空报的诊断分析[J].气象,2007,33(5):56-61.