民族危机下爱国情怀的抒写:林纾翻译语料库的序跋词表分析

戴光荣

(福建工程学院人文学院 地方文献整理研究中心, 福建福州 350118)

一、引言

中国文化从传统走向现代,林纾(1852-1924)所发挥的作用是不可忽略的。无论文学史、翻译史、思想史、文化史及中国翻译文学史的著作,绕过林纾不论,势必残缺不全。[1]回顾学界对翻译文学的梳理,大多集中在“史”的叙述,如国内第一部翻译文学史专著《中国翻译文学史稿》[2],以及后来的《中国现代翻译文学史》[3]《中国翻译文学史》[4]《中国20世纪外国文学翻译史》[5]《20世纪中国翻译文学史》[6]等。这些著作主要关注翻译文学作品产生的背景以及译者的生平、译作及翻译思想,很少从语言层面对译作进行文本分析与批评。如《中国翻译文学史稿》,该书介绍了梁启超、严复、林纾、瞿秋白、鲁迅、巴金等著名译家,从文化层面将他们的生平事迹、翻译方法与策略等做了详细介绍,没有对这些译家的具体译作进行文本分析,存在着“译文学”意识严重缺乏、“译文不在场”的情况。[7]国内外对于林纾及其翻译的研究,也存在类似的问题。

作为我国翻译文学的奠基人,林纾打开了通往世界的文学窗口,“林译小说”传播了新的时代思潮、风俗、文学观念[8],使国人看到了西方文学在形式、结构、语言和表现手法上的卓绝之处,开拓了中国作家的艺术视野[9],对“五四”新文化运动有着重要的影响。中国小说现代叙事话语的形成,“林译小说”有开拓之功,许多学者高度评价了林纾的翻译。[10-15]在长期外国文学的浸润中,林纾通过对中西文学的比较,为传统的现实主义创作方法带来了变革,其翻译所用文体是他理想的较通俗、富弹性的文言,保留若干古文成分,但比古文自由,在词汇句法上规矩不严密,收容量很宽大。[16]这些研究及评论,让我们大致知道林纾翻译的基本情况。学界类似这样的评价多了,学者们看着也麻木了,不知道“林译小说”的真正模样,有些语焉不详,有些云里雾里,无法真正说出其翻译的特点与语言风格。[17]光从文本外部进行研究也很难探讨“林译小说”的真正模样,比如,“林译小说”如何对西方叙事文本进行转述,从而对中国小说传统产生影响?对这样的问题,需要对比阅读原著、对“林译小说”进行文本分析,从语言层面探讨“林译小说”的特点,这样才会发现那些文本内在的美学信息、感悟“林译小说”这一独特翻译文学现象的魅力,理解林纾在中国翻译史和文学史上的重要作用。[18]“林译小说”的出现在中国翻译史上有其独特性,有其特有的审美意义和文学价值,值得我们对它进行深入的研究并给予客观全面的评价。

二、林纾翻译语料库创建

回顾对林纾的研究,尤其是其译作译品的研究,大多是定性的,带有研究者个人感悟性的。为了更好地对林纾翻译的作品进行科学客观的描述与分析,需要我们借助当前先进的计算机技术与语言学研究最新成果。随着信息技术的发展,尤其是近年来发展较快的计算语言学、语料库语言学、语料库翻译学、翻译风格学等,为我们更好开展林纾及其翻译研究提供新的视角。

林纾一生翻译了大量作品,尤其在文学作品翻译方面,其数量之多、质量之高,让人叹为观止。然世人对其翻译的作品,很多研究也只是针对其某些或某一部译作进行探讨,没能从整体上对林纾翻译风格进行分析与把握,从而做出更为科学、客观而详尽的分析,此乃学界对林纾翻译研究的不足。

语料收集与语料库创建对于普通个人研究者来说,是一个很大的瓶颈,有很多制肘。笔者所在学校的历史最早可以追溯到林纾、陈宝琛等于1896年创建的“苍霞精舍”,学校经过120多年的发展与沉淀,积累了宝贵而丰富的林纾研究资料,创建了林纾图书分馆与闽派翻译展示馆,收集了林纾所翻译与创作的各类作品,这为我们创建林纾译文语料库提供了极大的便利条件;同时笔者所在团队也得到了商务印书馆四库全书工作委员会的大力支持,他们为我们研究提供了大量林纾翻译作品的电子文档。

我们将林纾翻译的近190部(含生前未出版的)文学作品收集在一起,将源语为英语的作品作为一类,创建了林纾翻译语料库,并对林纾译文语料库进行分词与标注,便于软件检索与分析。标注的信息如下:元信息的标注(含源语标题、源语作者、国别、翻译合作者名字、翻译时间、出版时间、出版社等);译者按语的标注;翻译策略标注;林纾特殊语言风格特征标注;其他信息如特殊时代所有的语言信息等方面的标注。[19]

三、林纾翻译语料库的序跋词表

在创建林纾译文语料库的过程中,笔者发现林纾在翻译过程中所认真撰写的序跋,含引言、例言、叙言、结语、译余剩语、识语、附记等,总计76篇,体现了他的翻译思想,也清楚地显示出他高超的语言文字能力以及中西文化对比能力,可以说,“林译小说”话语体系中最具特色的当属这些“序跋话语”,值得深入分析。

纵览林纾撰写的这些序跋,可以看出林纾在翻译过程中体现出来的对翻译功用与小说地位的认识:从1899年的《巴黎茶花女遗事》中不署译者真名,只是标记为“冷红生”,其引言也是短短九十来字,丝毫看不出对西方小说的功用、地位的自我判断。在后来的合作翻译中,合作者越来越多(据初步统计达25位以上),涉及面也越来越广,对西方小说熟悉越来越深入,就有了一系列的序言跋语,开启自己翻译小说的自我认知与判断。进入20世纪,当启蒙主义的文学言论在各种报刊渐次增多并渐渐汇为潮声时,林纾对小说的态度也明朗起来,他与口述者翻译西方小说的合作,就不再是聊以自慰的偶尔涉笔,而成了他在晚清最后十年为“开启民智”而进行的重要实业,因而随后的翻译,序跋就成了林纾借机进行文学与思想阐释的广场。这些序跋,即是林纾理解并阐释原著的场所。[20-22]

利用语料库软件(AntConc,WordSmith),我们做出了这些文本的词表。数据显示,林纾序跋文本总计:字符数为25566,型符数为10534。

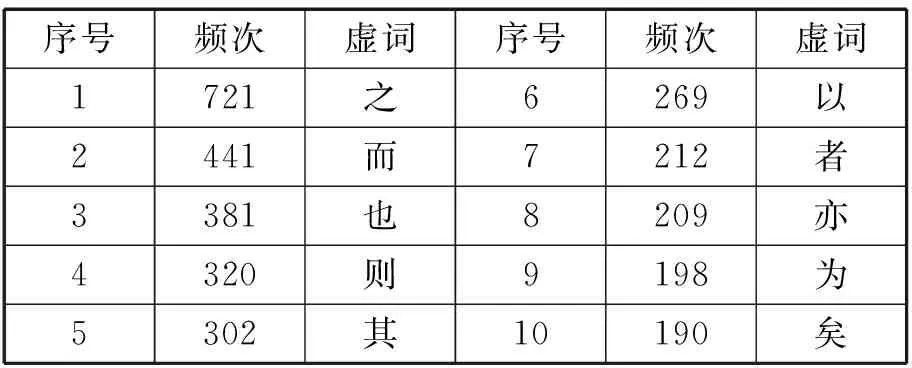

我们对该词表进行分类处理,将其中的高频虚词、高频实词加以统计,结果如表1:

表1 林纾序跋词表中的高频虚词

将林纾序跋词表中的高频虚词(前十位)与现代汉语中的虚词进行比较,可以看出语言的历时变化。我们以Babel翻译汉语语料库制作的词表(见表2)为例,发现Babel翻译语料库中前十位高频虚词与林纾序跋词表中的虚词,存在很大差异,除了位于第一位的“之”功能基本等同于现代汉语词表中第一位“的”之外,其他9个虚词出入较大。

表2 Babel高频虚词

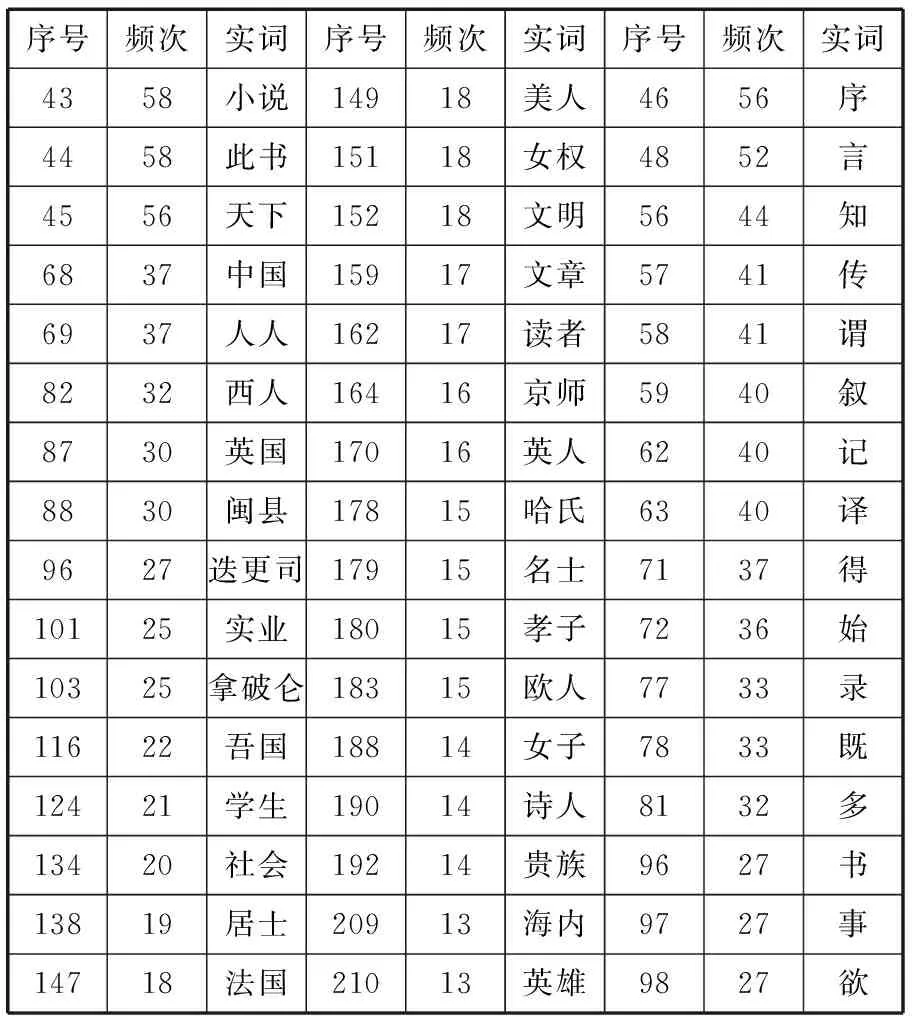

再来看林纾序跋词表中的高频实义词(含单音节、双音节与三音节),如表3所示:

表3 林纾序跋词表中的高频实义词

这些高频实义词,可以大致看出林纾在序跋写作及其翻译过程中所关注的内容与探讨的对象,反映了林纾当时的所思所想。下文将结合这些高频实义词,结合社会语境,对其蕴涵的意义进行分析。

四、林纾序跋词表所关注的对象

从林纾序跋词表可以看出,林译小说关注对象丰富多彩、翻译题材也相当广泛,涉及爱情、家庭、社会、国家、孝子、历史、冒险、侦探、伦理、战争、实业、讽刺等,“较之古代以才子佳人、狭义公案和讲史小说题材与类型丰富多了”[23]。从高频实义词列表可以看出,排在林纾序跋词表中高频实义词第一位的是“小说”。

传统小说被认为是“小道”,不仅因为正统文学的偏见,也因为中国传统小说历来甘居下流,以取悦迎合俗众为目的,在语言和艺术境界上普遍流于庸俗。[24]1902年,《新小说》创刊,梁启超刊发了题为《论小说与群治之关系》的文章,指出:“小说为文学之最上乘”,“欲新一国之民,不可不新一国之小说。故欲新道德,必新小说。欲新宗教,必新小说。欲新政治,必新小说。欲新风俗,必新小说。欲新学艺,必新小说。乃至欲新人心,欲新人格,必新小说。”[25]林纾认为:“吾欲开民智,必立学堂;学堂功缓,不如立会演说;演说又不易举,终之惟有译书。”[26]因而在林纾看来,在民族危亡的时刻,“小说”对于开启民智来说,有至关重要的作用。翻开1900年代的报刊杂志,只要是有关小说的文章,无不充满 “开启民智”“裨国利民”“唤醒国魂”一类极其功利的字眼,小说被视为政治启蒙、道德教化乃至学校教育的最佳工具。当时的新小说,大部分是翻译或“译述”的,所以新小说杂志上的翻译或译介作品,就依内容被分归形形色色的栏目下,而这些翻译(或译述)作品,有许多并非小说。[27]

林译“小说”在当时确实开启了民智,也启迪了国人的“天下”“国民”“国家”与“社会”等现代意识。“天下”在传统文人的心目中,大多指“四海之内、全中国”,然而林纾放眼世界,将“天下”揽入序言跋语之中,如:

尝谓天下不易之理,即人心之公律。(《伊索寓言》序)

天下文章,莫易于叙悲,其次则叙战,又次则宣述男女之情。(《孝女耐儿传》序)

天下有太过之事,亦必有太过之事与之相抵。(《离恨天》译余剩语)

可知天下文人之脑力,虽欧亚之隔,亦未有不同者。(《离恨天》译余剩语)[28]

同样,“国民”“社会”的概念,最初也是在一些翻译作品中出现,林纾翻译的“社会小说”“国民小说”,试图传达出一种新的意识,让这类小说成为士大夫干预社会现实、表达理想国民的形式,打破了中国传统观念中小说只是记叙“怪力乱神”及世俗生活的“小道”文体的偏见。[29]1912年在《残蝉曳声录》的《序》中,对刚刚建立的共和政体表示忧虑,也抒发了内心的期望,期望国内各个政党能以“国家”为念。

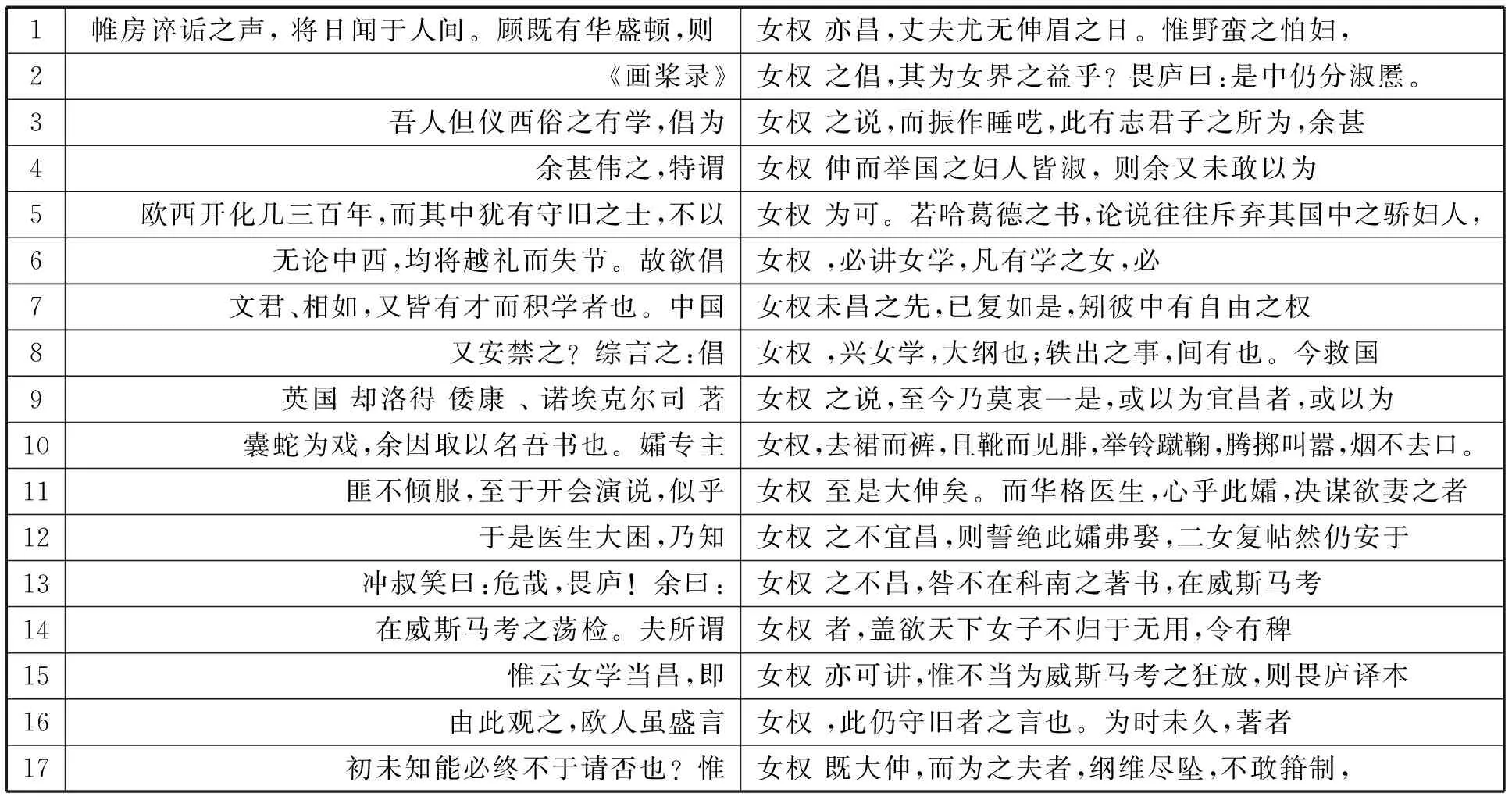

林译小说中包含大量的爱情题材,从茶花女、迦茵到洪罕女郎,都具有现代自由恋爱的行为,吸引了当时如郭沫若等少年的青睐。从追求爱情到寻求“女权”,林纾在序跋中也倾吐了自己的远见卓识:为了改变社会落后面貌,必须提倡兴女权,表4就呈现出林纾序跋语料库中“女权”的检索结果:

表4 “女权”在林纾序跋语料库中的检索结果

林纾在其翻译序跋中也表达了希望中国通过改革发展实业摆脱落后挨打局面。他在1913年的《离恨天·译余剩语》中呼吁:“今之法国,则纯以工艺致富矣。德国亦肆力于工商,工商者,国本也。工商者,养国之人也。”[30]他认为中国应该“讲解实业,潜心图存”。他认为瑞士本是一小国,居于其他大国之中,但由于其工业的发展,仍是一个独立的国家。[31]

林纾在序跋中,多次将翻译作为自己的“实业”:“畏庐……今已老,无他长,但随吾友魏生易、曾生宗巩,陈生杜蘅、李生世中之后,听其朗诵西文,译为华语,畏庐则走笔书之,亦冀以诚告海内,至宝至贵,亲如骨肉,尊如圣贤之青年学生读之,以振动爱国之志气,人谓此即畏庐实业也。噫!畏庐焉有业,果能如称我之言,使海内挚爱之青年学生人人归本于实业,则畏庐赤心为国之志,微微得伸,此或可谓实业耳。”他提出,“强国者何恃?曰:恃学、恃学生,恃学生之有志于国,尤恃学生人人之精实业!”(《爱国二童子传达旨》)

从林纾序跋可以看出,林纾的翻译与译介,让国人了解到关于世界各国的各类常识,认识到欧美国家的风土人情与社会制度;也剖析了西方各国的国民性、价值观、爱情事业等,让国人明白了“中”与“西”原不是两个绝然相异的名词。同时也让国人认识到西方的文学也不落后于中国,西方也有比肩于太史公的文学大家,从而改变了国人对于小说地位的态度,从“小道”上升为改造国民性的要道,小说体裁也一改传统的作风。[32]

五、结语

林纾以一介古文家跻身于翻译界,介入了20世纪初中国的“小说界革命”。在这场导致中国文学观念和文学话语大转变的新文学运动中,林纾借翻译域外小说,为国人打开了一扇通往世界的窗口,将西方小说推上了中国新文学之师的位置,使小说这一样式悄悄蜕去“鄙俗”的陈套,换上了“雅”的衣衫。[33]

林纾的翻译与当时政治和社会改良运动紧密配合,以比较的手段,译书警醒同胞,拯救中华民族于危难之际,充分彰显了文人的爱国情怀。林纾译文不仅在清末民初的文坛产生过巨大影响,使国人得以了解西洋文学,直接影响了我国的近代文学发展。林纾译介小说志在维新,主张翻译作品要有益于社会,以振动爱国志气,一生翻译了大量反对封建礼教、鼓吹反帝爱国、抨击社会黑暗的作品,为现实的改良政治服务。一方面提倡爱国保种、备盗反帝、维新自强,灌输先进的科学与民主理念,一方面对中华传统优秀文化也非常自信,“不必心醉西风,谓欧人尽胜于亚”(《块肉余生述前编序》),提出“鉴者,师其德;戒者,祛其丑”(《剑底鸳鸯.序》1907年),这样才能保持清醒的头脑。[34]

林纾所撰写是的翻译序跋,不仅是其对译作的导读与中西比较的工具,也是当时中国文人士大夫阶层积极向外学习,探索救国图存之路的见证。作为晚清西学翻译“宏大叙事”的一个重要组成部分,林译小说及其翻译序跋体系,以一种个人体悟和想象,言说西方、建构自我,影响国人的世界观,成为中国历史转型期建构现代性的一个重要部分。学界对于林译小说的研究,不能停留在狭义的译学研究层面,应从文化交流和文学关系层面上展开深入解读。[35]

注释:

[1] 关诗珮:《从林纾看文学翻译规范由晚清中国到五四的转变:西化、现代化和以原著为中心的观念》,《中国文化研究所学报》2008年48卷。

[2] 陈玉刚:《中国翻译文学史稿》,北京:中国对外翻译出版公司,1989年。

[3] 谢天振、查明建:《中国现代翻译文学史1898-1949》,上海:上海外语教育出版社,2004年。

[4] 孟昭毅、李载道:《中国翻译文学史》,北京:北京大学出版社,2005年。

[5] 查明建、谢天振:《中国20世纪外国文学翻译史》(上下卷),武汉:湖北教育出版社,2007年。

[6] 连燕堂:《二十世纪中国翻译文学史:近代卷》,天津:百花文艺出版社,2009年。

[7] 王向远:《“译文不在场”的翻译文学史:“译文学”意识的缺失与中国翻译文学史著作的缺憾》,《文学评论》2015年第3期。

[8] 林 薇:《林纾选集:小说(卷上)》,成都:四川人民出版社,1985年,第335页。

[9][17] 郭延礼:《“林译小说”的总体评价及其影响》,《社会科学战线》1991年第3期。

[10] 陈平原:《触摸历史与进入五四》,北京:北京大学出版社,2005年。

[11][26] 陈平原、夏晓红: 《二十世纪中国小说理论资料 第1卷(1897-1916)》,北京:北京大学出版社,1989年。

[12] 陆建德: 《海潮大声起木铎——再谈林纾的译述与渐进思想》,《中国社会科学院文学研究所学刊》2011年创刊号。

[13] 袁 进:《试论晚清翻译小说与林纾的贡献》,《明清小说研究》2011年第1期。

[14] 葛桂录:《中外文学交流史:中国-英国卷》,济南:山东教育出版社,2015年。

[15] 王 宁:《现代性、翻译文学与中国现代文学经典重构》,《文艺研究》2002年第6期。

[16] 钱钟书:《林纾的翻译》,钱钟书等:《林纾的翻译》,北京:商务印书馆,1981年,第18-52页。

[18] 潘 红:《林译小说对中国叙事文体的影响——以〈撒克逊劫后英雄略〉的文本视角特点为例》,《福州大学学报》(哲学社会科学版)2010年第1期。

[19] 戴光荣:《描写翻译学视阈下林纾译文语料库的创建》,《福建工程学院学报》2015年第5期。

[20][24][27][29][33] 杨联芬:《晚清至五四: 中国文学现代性的发生》,北京:北京大学出版社,2003年,第22,57,58,86,87页。

[21] 韩洪举:《“林译小说”对中国文学语言演变的贡献》,《明清小说研究》2005年第4期。

[22] 韩洪举:《林译小说研究:兼论林纾自撰小说与传奇》,北京:中国社会科学出版社,2005年。

[23] 张俊才:《林纾评传》,北京:中华书局,2007年,第300页。

[25][28][30][31] 阿 英:《晚清文学丛钞 小说戏曲研究卷》,北京:中华书局,1960年,第14,14,243,243页。

[32] 郑振铎:《林琴南先生》,钱钟书等:《林纾的翻译》,北京:商务印书馆,1981年,第1-17页。

[34] 王运熙、顾易生:《中国文学批评史新编》(下册),上海:复旦大学出版社,2001年,第558页。

[35] 潘 红:《哈葛德小说在中国:历史吊诡和话语意义》,《中国比较文学》2012 年第3期。

—— 百年林译小说研究评述