游走“之间”的“质夫”

——论郁达夫笔下“于质夫型”形象

邓淦元

(武汉大学,湖北 武汉 430061)

“五四”新文学时期文坛名人辈出,其中第一个十年最为显著。郁达夫作为创造社主将,迎着时代浪潮登上文坛。1921年,短篇小说《银灰色的死》面世,自此开启二十余年的创作生涯。纵观郁达夫毕生创作,受时局变化、个人意识形态影响,1927年前后转变较为明显,但前后并未割裂,具有精神传承。细究其二十世纪20年代创作,几部作品主人公存在关联——“我”“他”“伊人”“于质夫”等知识分子形象,皆带有抑郁、颓废、怀乡等飘零感伤色彩。此类知识分子形象中,又以《茫茫夜》中“于质夫”系列最为典型,不仅在于“于质夫”是多部作品主人公,还因此时期作品主要人物均不约而同地走向“于质夫型”知识分子道路,继而成为郁式人物典型之一。本文以郁达夫二十世纪20年代前期作品为考查对象,探究同质化知识分子形象——“于质夫型”人物中的精神内涵及其所揭示的时代转折点上的文明现象,管窥郁达夫的心路历程、创作意图与人文哲思。

一、“于质夫型”人物的形象特征

“文学作品,都是作家的自叙传”[1],此为郁达夫文学创作的先行理念,在其50多篇小说中,除少数运用外视角手法,近40篇皆为典型自叙性抒情小说。在郁达夫创作的第一个十年里,《茫茫夜》(1922年)①时间为作品发表年份,除特殊说明外,创作和发表均在同年。、《怀乡病者》(1922年)、《秋柳》(1922年创作,1924年改定)、《空虚》(原名《风铃》,1922年)、《离散之前》(1923年创作,1926年发表)等构成以“于质夫”为主人公的系列小说,其他如《银灰色的死》(1920年创作,1921年发表)的Y君、《沉沦》(1921年)和《人妖》(1923年)的“他”、《南迁》(1921年)的“伊人”、《采石矶》(1922年)的“黄仲则”、还有《胃病》(1921年)、《茑萝行》(1923年)、《青烟》(1923年)、《还乡记》(1923年)、《还乡后记》(1923年)、《薄奠》(1924年)中的“我”等,作品中主人公无不曾客处异乡,无论漂泊他乡还是回归本土,均表现出灵与肉的挣扎,甚至在某种程度上,他们的外貌及精神状态皆具相似性,甚至让读者以为是同一人物。换而言之,这或是郁达夫有意对知识分子的同质化建构。本文由外及内,侧重阐释“于质夫型”人物特点。

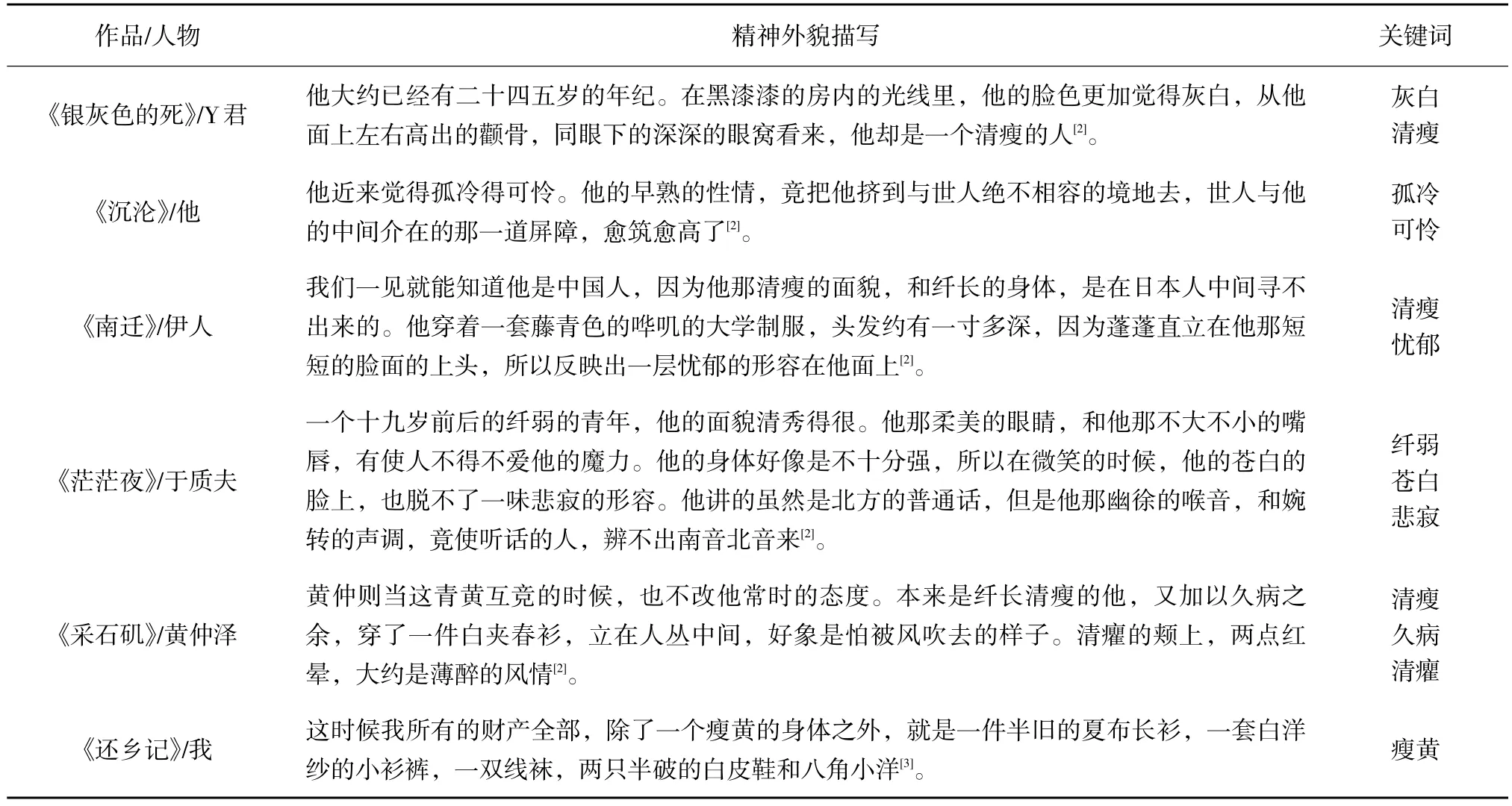

首先是直观的外在体悟。就年龄而言,“于质夫”系列具有时间流变问题,从主人公年纪为十九岁左右(《茫茫夜》)到二十七八岁(《离散之前》),均符合类型人物设定的“二十四五岁年纪”范围。精神风貌上,主人公皆突出表现“哀”的状态,见表1。

表1 郁达夫笔下“于质夫型”形象精神风貌比较②在“于质夫”系列中选取典例,而“我”作为主人公的作品多以“我”的视角叙事,因此少有关于“我”的精神外貌描写,故仅列举具此类描写的作品。

通过比较不难发现,“清瘦”“抑郁”“悲寂”“苍白”等是主人公精神风貌描写的关键词。此类共性对于某一时期不间断的创作而言,并非无缘无故,郁达夫赋予他们之间的精神牵绊——客守异乡的凄苦与忧郁,在此基调下,从多个角度对漂泊的“于质夫们”予以深入定位。

(一)哀旅之客

去国怀乡是文人常见的抒情传统,即“独在异乡为异客”的共情心理。为客者,几度飘零,于异域落脚。其“哀”一般表现在两方面,一是游离于“主”之外的“不舍”,二是异域做“客”的“不融”。身处他乡的“于质夫们”正体现两个层面的“哀”。

其一,“不舍”的伤怀。如上述“于质夫们”精神风貌不难见其自伤自悼、抑郁多愁之情,加之久病缠身,常使人陷入莫名悲伤。此外,独自一人的情境更能加剧异乡漂泊的孤独感,如“他一个人尽在自伤孤独”(《秋柳》)[2];“觉得自家一个人孤冷得很”[2](《银灰色的死》),由此对故乡的“不舍”之情更加浓烈,一方面深陷于往事回忆,或是触景伤情,“一时的联想,就把他带到五年前头的一场悲喜剧中间去”[2](《空虚》),或是遭遇不幸,家乡无疑成为此时最好的安慰,“我们在客中卧病的时候,每每要想及家乡”[3](《还乡后记》)。此皆人之常情。另一方面,“于质夫们”是久居异乡的知识分子,皆抱“士人”情怀,特别在国运衰微之际,漂洋过海的他、我、Y君、伊人、质夫,无不将个人命运家园故土连结在一起,即便身处繁荣之境,也不愿隔断与故乡的联系,常发出对故土的忧思:“祖国呀祖国!我的死是你害我的!你快富起来,强起来吧!你还有许多儿女在那里受苦呢”[2](《沉沦》),此为异国他乡的弱国子民“不舍”情怀的进阶层次。

其二,“不融”的哀痛。无法融入新环境,是“于质夫们”面临的普遍困境,“不融”既有来自自身的抗拒,也有来自异域人与事的拒绝和排斥。无法否认,“于质夫们”因个人身世影响本就带有“孤”感,而其独来独往又加剧自身与异域间的不融,如《沉沦》中课堂上一段描写:“上课的时候,他虽然坐在全班学生的中间,然而总觉得孤独得很;在稠人广众之中,感得的这种孤独,倒比一个人在冷清的地方,感得的那种孤独,还更难受。”[2]显然,在外读书的他,在长期人际交往过后仍无法融入当地人群,即便是与人欢愉之后,也只徒留“一种欢乐后的孤寂的悲感”[2](《秋柳》)占据心田。可见,小说主人公对异域的抗拒感悄无声息并由始至终。异域对“客”的排斥在郁达夫此时期作品中均有体现——“主人”对“支那人”一次又一次的冷嘲热讽、冷漠对待,向漂泊者发送逐客的信息。人类最基本需求是生存,而“于质夫们”在他乡却常为生计担忧、投靠无门。《还乡记》中我不得不把“一个镶金的钢表,在东京换了酒吃”[3],潦倒到仅剩一件半旧的夏布长衫;再如《南迁》中伊人最后如蜡人般死去,皆因穷困至极、营养不良所致……凡此种种,便是应了《银灰色的死》中的描述:“雪后的东京,比平时更添了几分生气……这也是逐客离人,无穷伤感的时候。”[2]

地域转移造成的主人公“主”“客”身份转换,是产生“不融”之哀的根本原因之一,而长期漂泊和窘迫的生活则令“于质夫们”倍感孤独和哀伤。

(二)沉沦之士

长期“不舍”和“不融”下的异域孤独,造成个人与社会隔绝,甚至走向与社会对立的困局,个人逐渐沦为零余者,而零余者的自我放逐便是沉沦。郁达夫笔下的“于质夫们”正处于此状态——被自身脆弱纤敏的性格拖累,更被凄苦生活压抑折磨,虽满腔热情,却难寻慰藉,只有异族歧视与潮流冲洗,强烈的反差促使“于质夫们”一步步被边缘化,零余者也就慢慢只留得沉沦之躯壳。

“沉沦”最直观表现即每部作品均涉及的主题——“性欲”。主人公有一个通病,即“性欲比人一倍强盛”(《茫茫夜》),本属个人生理需求问题,在无形中被特定环境激化,成为人日渐颓废、沉沦、异化的重要表征之一。一是偷窥。此为欲望无法压抑的典型,通过偷窥寻求慰藉。《沉沦》里“他”开始对路过的两个着红裙的日本女学生,表现出“一见了这两个女子,呼吸就紧缩起来”[2],到后来压抑不住冲动,偷看房东女儿洗澡;《南迁》里“伊人一边笑着,一边在那里偷看她”[2];《空虚》中“他同饿狼见了肥羊一样,饱看了一阵她腰部以上的曲线。”[2]二是恋物。或沉溺于女性气息,或获取女性所用之物,就某种层次而言,是一种压抑欲望后心理扭曲的荒唐之态。“他”喜欢女性的气味,“追闻那种温热的香味”[2](《人妖》),也爱好“把这双女鞋闻了一回”[3](《还乡记》),还费尽心机讨要店里女人用过的旧针和手帕,再把“两件宝物掩在自家的口鼻上,深深地闻了一回吞气。”[2](《茫茫夜》)“欲望无处不烧燎”是人物心理的真实写照。三是性取向摇摆。同性间的依恋甚至爱慕之情不是所有作品均涉及,但却是“于质夫们”欲望状况的另一体现。

欲望书写几乎成为郁达夫早期塑造人物的必备手段,但“于质夫们”的沉沦不止流于“性欲”层面,作品中主人公皆有复杂性、矛盾性特点——“颓废”是轻度沉沦,面对学潮等社会风波时,“于质夫们”正直、爱国,然而他们“委实荒唐”,无论面对日常生活还是关键事件时,均以旁观者姿态游离于事外。但若仅描写颓废直至沉没,作品也便无法流传至今,郁达夫显然击中了“于质夫们”的性格核心——沉沦,反沉沦,然而最后还是沉沦。在沉沦的同时,尚未堕落的青年内心充满痛苦与纠结,他们直面自我,“我是违反道德的叛逆者,我是戴假面的知识阶级,我是着衣冠的禽兽!”[2](《秋柳》)。然而灵魂审问、自我鞭挞并未得到真正认可,最终仍被社会击垮、吞噬……换言之,即便向往摆脱沉沦的镣铐,但社会却由不得也容不得,沉沦的深渊向“于质夫们”敞开大门,直至沦为虚无。

郁达夫笔下“于质夫型”,是一个个身世和个性均“先天不足”又后天蹉跎的人物,抑郁、自卑、孤独是其内在精神的联结机制。“于质夫们”于生死、灵肉间苦苦挣扎,人格在社会挤压下扭曲、异化,由此变得无力、自伤与颓废。

二、“于质夫型”人物的文化分析

人是社会中的人,是社会的综合产物,“于质夫们”的特征皆源于社会,又反作用于社会。值得玩味的是,郁达夫在创作人物时,寄予人物姓名一定内涵与深思,以“人如其名”给予读者直观印象,典型当数“于质夫”。“于质夫”创作系列诞生于1923—1924年,正值作者最为苦闷焦躁时期,从姓名释义角度而言,“于质夫”三字,“于”为介词,表“在……之间”;“质”,《说文解字》中释义为“以物相赘。从贝从斦”,本义为抵押、以……作为人质;“夫”,丈夫也。换言之,“于质夫”,意为游走“之间”、任人鱼肉之人。如此,“于质夫”从一开始即被赋予徘徊型人格,此处“之间”不仅局限于地域转换,该类型知识分子特征如此鲜明乃至成为一个时代的典型人物,意味着其早已跳出地域具象限制,逐渐走出作为人物的虚构性,成为作者解剖社会的利刃。

诸多作品不仅涉及“于质夫们”个人行为意向,还牵扯当时社会观念的转变。不难发现,“于质夫们”穿着讲究,爱好“一套腾青的哗矶洋服”[2](《茫茫夜》),与吴迟生的“鱼白大衫”或霍斯敬的“罗罢须轧”等传统中国衣着形成鲜明对比。显然,以“于质夫”为代表的留日知识分子,已从外表上逐渐西化。“于质夫们”常接触的耶稣教义,是对其有思想影响甚至有信仰倾向的精神指引。《南迁》“南行”中以千余字篇幅描写当地教会祷告过程,“伊人”作为祷告者之一,辨析“心贫者福矣,天国为其国也”[2]的内涵描写并非赘述,正是借主人公之口言宗教信仰,借教义指出当时“堕落的现世”——让人陷入贫穷、压迫带来的苦闷的世道。西方宗教传统在悄无声息间,成为失意知识分子的精神选择,乃至唯一选择,此既囿于“于质夫们”本身孤癖的性情,又因身处异乡、穷途末路中别无选择而出现的一种导向,作品中的西洋人,特别是传教士,皆正面、向上,即为情感倾向所致。再者,落魄如于质夫,在异乡被排挤、拒绝,但故乡亦并未使其安心。即便“于质夫有意由内而外地接收西方文明,甚至艳羡的偶像就是勇敢、有果断的柔心”[2]的少年维特(《空虚》),但结果仍不尽如人意,“不舍”与“不融”牵绊左右。在西方文明熏染下,始终犹豫徘徊的根本原因在于:“于质夫们”从根子底下就存在的精神与灵魂——这些主人公本从本质上而言,即一群正值西方打开中国大门的年代里、承受着古今中外思想潮流碰撞、有血有肉的中国知识分子。如此,便能很好解释何为“之间”的“质夫”——人在砧板般的窘境之下,岂能不为人鱼肉?文化冲击波下的“于质夫”已然不仅是一个人物,更是一个文化窥视镜,作品出现的任何情节均被作者赋予文化意义。因此,以下从“于质夫型”人物出发,从两方面切入,解读人物形象的文化意义。

(一)边缘文化心理

“于质夫们”矛盾心理关键之一在于风月之事,一些细节在无意之中暴露文明夹缝中人物最为尴尬的境况。从第一部作品《银灰色的死》开始,叙述Y君在东京的留学生活,欲望需求使其情不自禁流连于酒馆,“等到他的怀里有温软的肉体坐着的时候,他才知道他是已经不在图书馆内了”。延续《银灰色的死》中东京记忆的《茫茫夜》更直接指出在东京出院之后和少妇间如同“污泥一样的”糜烂生活[2]。首次登场的“于质夫”并未压抑旺盛的情欲,相反,流连烟花地成为他解放自我、排遣苦闷的一种方式。这符合郁达夫坚持的“人性解放到现在,个人的自我主张,自然要与古来传统道德相冲突。”[4]如此便是打破中国传统道德束缚,投向西方文明人性解放的怀抱。但无法回避的是,文中字里行间渗透出沉重而强烈的罪恶感。若以古代士大夫情爱观念衡量,士人狎妓或有龙阳之好,皆为风流韵事,何必有此罪恶感?从“五四”个性解放思潮、西方现代情爱观角度审视、观照其行为,亦不应有罪恶感,因西方经典中,不乏《十日谈》《忏悔录》等作品提倡情爱是人之原欲与自由的释放,是冲破封建禁欲主义的象征。“于质夫们”罪恶意识究竟从何而来?或言,创作者郁达夫缘何要建构这般罪恶感?究其根本,或源于新旧杂陈交织之下形成的边缘性文化心态,也是一种异化的性爱心理。事实上,郁达夫在文化冲击波中处于进退两难之境:当他把暴露人的原始欲望作为反抗封建主义的利剑时,纠缠不清的意念使其陷入封建士大夫的风流窠臼;当其将主人公行为归结为士大夫风流时,内心暗涌个性解放意念又向他逐渐靠拢。“在五四的新旧二元对立的时代,当创作主体动摇于这二者之间的时候,他在道德上就无法给自己找到一个本质性的价值。”[5]因此,上述罪恶意识同样源自养之育之的传统文明间的矛盾,一方面是道家意识的风流与自由,另一方面则是儒学的家族意识,二者矛盾无法调和。前者是使之在“五四”个性解放中发现纵欲的支撑点,后者则潜隐在其意识深处发挥作用,导致主体在道德上否定自身行为。

因此,在一个本质离散的年代里,代表作者意识走向的“于质夫们”的情爱观,是中西文明碰撞、古今新旧交织的历史转换期的中间产物。在此期间,郁达夫挣扎于时代混沌“之间”,忽而沉迷,忽而清醒,始终处于边缘状态里挣扎,彷徨无助。

(二)人文情怀透视

在欲望的糖衣裹挟下,作品最易被人忽略的便是人文情怀的传达。毫无疑问,该时期创作是郁式风格形成初期,愈至后期,颓废色彩愈明显,自叙式模式也越发成熟。但若其在创作上仅停留在颓唐堕落之境,终究与“五四”思想解放、革命战争年代需求背道而驰,于是郁达夫开始将叙事“转移”,即欲望叙事让位于现实与理性等社会意义,《蜃楼》《迟桂花》等作品可证明其“转移”之成功。需明确的是,作品是作者的精神产物,作者创作在特定时代,意味着作品间必然存在千丝万缕的联系。因此,此时期作品能建构起“于质夫型”同质化知识分子人物形象。郁达夫二十余年创作中,人文意识和社会思索愈来愈显深沉、鲜明。

郁达夫曾一再表明“替穷人说话是我的夙愿”“艺术是弱者的同情者”[6],此时期作品中,以“于质夫”视点对生活在底层的劳动人民的情感态度,充分显示了郁达夫倡导人格尊严及平等“最合乎人情”[7]的人道主义思想。创作于1921年的《南迁》,伊人在日本因机械革命造成的社会阶级地位转换而倍受压迫,从而引发对故国劳动人民困境的感伤与社会控诉,“日本的劳动者,虽然没有财产,然而他们的生命总是安全的”,故国之劳动者面临的不仅是温饱问题,还有军人、官僚政治挤压下的生存困境。更具体描写中国劳苦大众的还有《还乡记》和《薄奠》,构成一个以“人力车夫”为主角的上下篇,“我”变为视角线索。随着人力车夫境遇变迁,“我”的情感随之牵动,特别当遇上车夫妻子和孩子在众人中乞讨葬夫费用时,“我”已从关注、感伤个人身世转向直指迫害车夫至死的社会,“心里起了一种不可抑遏的反抗和诅咒的毒念”[2],一方面点明劳动者受压迫的根源是“红男绿女和汽车中的贵人”[2]——城乡文明碰撞下的社会阶级差距携带着无情的弱肉强食及时代变换中百物飞涨的生存威胁,另一方面是以“我”为代表的“于质夫们”关注点完全向外转移的重要标志,即彰显人道主义。而此前作品,情欲仍是不可撼动的内容,即便有对妓女的同情与怜悯,如《秋柳》中于质夫就将妓女海棠视为平等的、有尊严的大写的“人”,但仍未脱离个人欲望的连结点。此即《薄奠》一类作品被称作“多少也带一点社会主义的色彩”的原因[7]。

当然其中社会焦点远不止于“个人”,还有当时涌动的各方势力角逐、军阀混战、政治黑暗,郁达夫小说中真实记录了“五四”运动这段历史[8]。从《茫茫夜》第三节开始,便用四千余字篇幅叙述学潮起因与经过,随着“学校内外浮荡着的暗云,一层一层的紧迫起来”开始,读者仿佛与主人公共同经历了“一夕数惊”的生活。《秋柳》中有关学潮的笔墨不多,但点出学潮结局。陆校长的“最后一课”颇有些悲壮激昂韵味,既为时代悲剧增添了一抹壮美,也为于质夫的沉沦作了有力注释。

综上所述,“于质夫型”人物已然不只是个体人物塑造,而是被置于民族主义文化语境中富有深刻文化内涵的象征体——由其本身及视点,共同为徘徊在东方和西方、传统和现代、城市和乡下的中国现代男性知识分子铺就一条自我主体建构与挣扎、民族国家身份确立与徘徊之路。

三、“于质夫型”人物的创作内涵

作家是时代的产物。二十世纪20年代中国大门被迫打开,曾经的辉煌不复存在,弱国子民成为彼时国人的标签。历史证明,每个动荡年代,最先醒悟或走在时代前端的必定是知识分子,应时代发展要求的理论思想创新,为革命实践带来新的指导。生活在此时的郁达夫,其借以抒发自我内心情感、意志而创作的于质夫形象自然带有时代烙印。但区别于其他作家,郁达夫主要从自身地位、感受、立场出发,记叙最为熟悉的人与事,彻底展露自我内心世界,由此成为我国现代文学自叙传小说的开山者。

郁达夫在《创造月刊》卷头语中说:“我们觉得生而为人,已是绝大的不幸,生而为中国现代之人,更是不幸中之不幸,在这一个熬煎的地狱里,我们虽想默默地忍受一切外来的迫害欺凌,然而有血气者又哪里能够!”[9]在时局板荡的年代,一个清醒的知识分子深感自身一切美好品质和人格渐渐被身外黑暗社会压抑、摧残时,岂能逆来顺受、任人宰割。“于质夫”人物名字指向人物与时代的关联,其在作品中种种不合群行为与心理恰恰是抗争,越沉沦越挣扎,越能暴露社会问题、社会矛盾。“一个病了的青年的心理”[10],是郁达夫对人物的评价,更是社会给予“于质夫”的认定。作为创作者,郁达夫往往化身主人公,描写得那般酷似与真诚,一度被认为作品是其自传。但他始终比“于质夫们”高明之处在于:运用自黑手法暗讽社会百态,特别是情节、文字上自我的融入是那般激昂和诚挚,以至于当“于质夫们”沉沦至毁灭、至被社会吞噬时,给读者带来的心灵冲击也被无限放大。

“他那大胆的自我暴露,对于深藏在千年万年的背甲里面的士大夫的虚伪,完全是一种暴风雨式的闪击,把一些假道学、假才子们震惊得至于狂怒了。”[11]这是对郁达夫批判最精辟的认识——即便在其笔下同情多于批判,现实多于理想,但犀利的批判中包含悲怆和愤满,矛头不是针对个人而是整个社会。被认为是军阀“李麦的走狗”的学生江杰绝非学校动乱主谋,只是一个被革命敌人利用的幌子,“我”的妻子,一个“不幸的妇人”最终只能抱病而终,害死她的是封建制度、是畸形的社会意识……与鲁迅的小说创作几乎同步的郁达夫,虽未塑造“狂人”、孔乙己、陈士成那样被封建礼教吃掉的典型形象,但他带给当时或当下的启示却毫不逊色——如其所言“在这一个弱者处处被摧残的社会里,我们若能坚持到底,保持我们弱者的人格,或者也可以为天下的无能力者、被压迫者吐一口气。”[9]于质夫正是以坚守人格的弱者姿态反抗这个世界,是千千万万徘徊于中西、新旧、城乡之间知识分子的真实写照。“于质夫”带有郁达夫自叙痕迹,更重要的是,披露真实社会并指出道路选择——今时“于质夫们”堕落至死,正是彼时人们之窘境,弱者如质夫尚且以己之力,于残喘中寻求新生,在世之人还能继续在“之间”为人鱼肉吗?

郁达夫笔下“于质夫型”人物核心创作内涵在于,以最普通、平凡的知识分子遭遇感受,揭露文明冲击波下隐藏的罪恶,鼓励人们冲破无形罗网、勇敢追求新的理想和生活。

游走“之间”的“质夫”是觉醒后又无路可走的知识分子,他们充满欲求和理想,但苦闷、彷徨笼罩其一生。根源在于,当时社会无法给予他们自由翱翔的空间,沉沦乃至灭亡是唯一走向。郁达夫通过“于质夫型”知识分子不同遭遇而又殊途同归的宿命,得出掷地有声的结论:只有社会大部分人的觉醒才是真正的觉醒,也只有人们联合起来抗争,才可能创造出崭新的人间与文明。