新疆北部石炭系烃源岩发育模式及潜力研究

程世伟,林会喜,李艳丽,张奎华

(中国石化胜利油田分公司,山东 东营 257000)

0 引 言

新疆北部广泛分布着石炭纪沉积岩层,露头和钻井资料均不同程度地揭示了此套潜在烃源岩的存在,克拉美丽气田的发现进一步证实石炭系具备较高的勘探和研究价值[1-2]。然而,由于勘探程度较低,资料来源主要是零星露头和滴西部分钻井,因此,目前对石炭系的研究比较局限[3-4]。由于石炭系沉积环境多样,既有海相沉积,又有陆相沉积,不同沉积环境之间生烃潜力的差异性仍不明确;同时石炭系充填系列复杂,既有沉积岩,也有火山岩,烃源岩岩石类型多样化,火山活动对烃源岩生烃性的影响也不明确[5-6],加大了研究难度。目前尚无烃源岩潜力及分布规律的系统阐述[7-8],石炭系资源前景不明朗。因此,将烃源岩沉积环境、地球化学特征、有机岩石学特征等相结合,系统开展了烃源岩沉积有机相分析,综合评价了烃源岩的生烃潜力,并建立了复杂成盆背景烃源岩发育模式,旨在明确有利的生烃环境和有利烃源岩的平面展布规律,为该区油气综合评价和勘探服务。

1 烃源岩发育背景

新疆北部石炭系总体发育一套复杂的火山-沉积建造[9]。早石炭世时期,准噶尔盆地多为岛弧、残留洋并存的复杂构造格局,南部以浅海—半深海沉积为主,北部火山作用明显加强,形成陆缘岛弧与弧间盆地相间分布的格局,发育浅海—半深海环境[10-11]。晚石炭世时期,准噶尔板块整体进入陆内裂谷发展阶段,形成陆内河湖环境,火山活动极为活跃,仅有北天山和西北缘达尔布特部分地区仍处于残留海盆阶段。

石炭系发育残留洋盆、弧后盆地、弧间盆地、湖泊等多种沉积背景,具备形成烃源岩的背景条件。岩性组合特征总体上表现为火成岩与沉积岩交互的特点。沉积岩主要发育于下统姜巴斯套组中段(C1j2)、上统巴塔玛依内山组中段(C2b2)以及同时代的地层单元[12]。C1j2在北缘是一套重要的区域性烃源岩,为沟-弧-盆体系的海相沉积,岩性主要为灰色、深灰色、灰黑色泥岩以及炭质泥岩、凝灰质泥岩、粉砂质泥岩,主要分布于陆东—五彩湾一带以及乌伦古坳陷,厚度一般为61~500 m。C2b2烃源岩分布比较局限,在乌伦古坳陷大部分地区缺失,在陆东—五彩湾—英西一带为以炭质泥岩为主的煤系烃源岩,厚度为200~500 m;在西缘和南缘以海相沉积的泥岩为主。整体来看,石炭系暗色沉积岩普遍发育但在各区的分布存在差异。

2 烃源岩沉积有机相及潜力评价

2.1 烃源岩沉积有机相划分

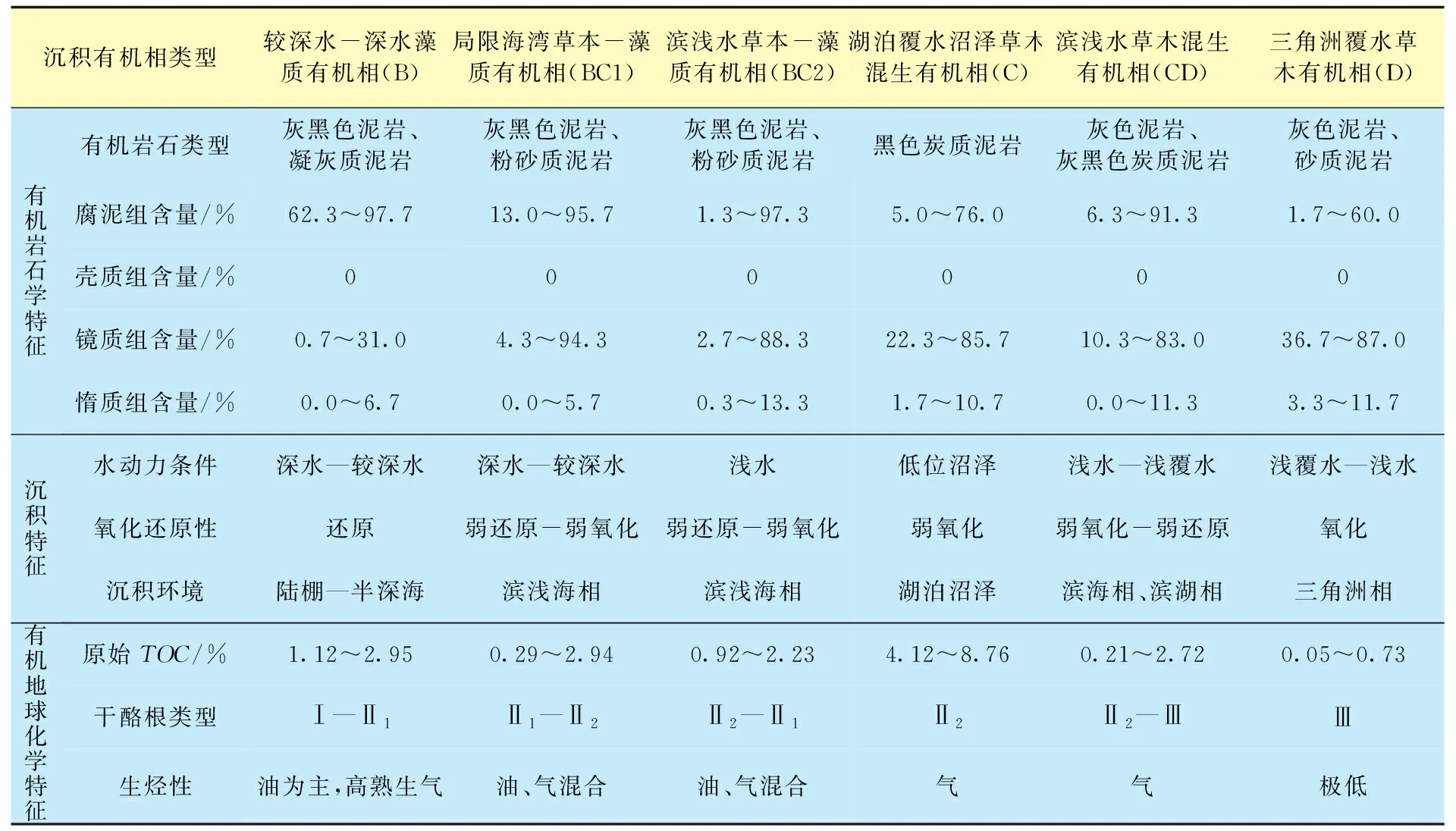

有机相的划分能充分体现地质单元中有机质的来源,能够直观地展现成烃条件。根据国内外沉积有机相划分方案[13-15],将研究区石炭系划分为6种沉积有机相(表1),分别是较深水-深水藻质有机相(B)、局限海湾草本-藻质有机相(BC1)、滨浅水草本-藻质有机相(BC2)、湖泊覆水沼泽草木混生有机相(C)、滨浅水草木混生有机相(CD)、三角洲覆水草木有机相(D)。由于岩相古地理环境的差异,上下石炭统烃源岩的发育背景存在显著差异,因此,其沉积有机相类型也差异明显。按烃源岩发育层系来看,C1j主要为沟-弧-盆沉积体系,主要发育B、BC1、BC2、CD、D等沉积有机相;而上统为陆相和海相均有发育,主要发育B、BC1、BC2、C、CD、D等相带。

表1 石炭系烃源岩沉积有机相划分标准

2.2 烃源岩潜力评价

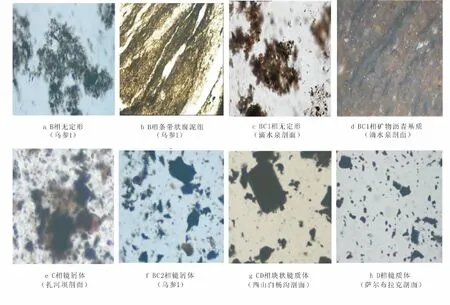

2.2.1 较深水-深水藻质有机相(B)

该相主要发育于弧间及弧后盆地的深水—较深水海洋环境、残留洋及裂谷湖泊环境下深水—较深水环境。由于处于沉积中心,烃源岩厚度大,岩性以泥岩、凝灰质泥岩为主。显微组分中以无定形的腐泥组分为主,含量为62.3%~97.7%,其次为镜质体,表明生物来源以藻源以及细菌等低等水生生物为主(图2)。如乌参1井,显微组分以无定形体及贫氢次生组分为主,且全岩光片中有机质与矿物成层状、条带状间互分布,显示出有机质层状富集的特点。通过对有机质恢复,乌参1井原始有机碳分布于1.12%~2.95%,显示了高丰度的特征,表明生烃物质基础好。B相烃源岩热模拟最大产油率和产气率分别为245、250 mg/g,显示出较高的生油生气能力,为下石炭统最具潜力的沉积有机相类型。

图1 石灰系不同沉积有机相烃源岩显微有机组分特征

2.2.2 局限海湾草本-藻质有机相(BC1)

该相主要发育于陆缘,受火山岛弧的影响,水体被分割开来,形成相对独立的成烃环境。物源主要为来自陆地的碎屑物质,受火山作用影响要明显弱于B相。在盆地北缘的滴水泉剖面,为典型的局限海湾沉积,V与V+Ni的相对质量比为0.75~0.95,V与Cr相对质量比为2.00~4.00,指示贫氧—厌氧的环境;Pr/Ph值为0~2,反映为还原的环境。沉积背景显示有利于发育较好的烃源岩,烃源岩以泥岩为主,厚度为800 m。腐泥组分含量为13.0%~95.7%,镜质体含量为4.3%~94.3%,含少量矿物沥青基质和贫氢次生组分,显示低等水生生物和高等植物的混合贡献。烃源岩原始有机碳含量平均为1.64%,热模拟最大产油率和产气率分别为60、210 mg/g,显示较高的生油生气能力。

2.2.3 滨浅水草木-藻质有机相(BC2)和滨浅水草木混生有机相(CD)

这2个沉积有机相沉积背景相似,均发育于海洋、湖泊滨岸浅水的弱还原—弱氧化环境。两者显微组分差异显著,BC2相以无定形和镜质组的混合为特征,CD相以镜屑体为主,表明前者的生物源中低等水生生物的贡献大于后者。两者原始有机碳含量平均值分别为1.38%和0.73%,热模拟产物均以生气为主,但产率前者比后者高50 mg/g,生烃潜力前者显著优于后者。研究发现,造成两者生烃能力差异显著的主要原因是有无火山活动的影响。BC2相不仅Mn与Al相对质量比和La与Yb相对质量比等火山活动相关性显著高于CD相,而且Ba、Cu、Ni等反映有机质通量的参数均高于不受火山影响的地区,说明火山活动给水体带来了大量的营养物质,使得低等水生生物富集,能够为形成好的烃源岩提供物质基础。

2.2.4 湖泊覆水沼泽草木混生有机相(C)

该沉积有机相是上石炭统最重要的沉积有机相类型。由于以陆相湖泊、沼泽为主要沉积背景,整体水体较浅,以覆水沼泽沉积相为主,发育炭质泥岩类烃源岩。烃源岩显微组分以镜质组为主,含量为22.3%~85.7%,反映有机母质主要为高等植物(仅在较深水的局部地区有低等水生生物的输入)。烃源岩原始有机碳含量为4.12%~8.76%,平均为5.90%,具有高的有机质丰度,具备良好的生气条件。

2.2.5 三角洲覆水草木有机相(D)

该相烃源岩多以泥岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩为主。镜下显微组分以块状镜屑体为主,体积百分含量为36.7%~87.0%,平均为72.7%,难见腐泥组和壳质组等组分,反映母质来源主要为高等植物。典型代表为萨尔布拉克剖面,其烃源岩有机质丰度大多小于0.5%,且Sr与Ba的含量比为0.49,V与Cr的含量比小于2.00,表明这种微咸的氧化的水体环境难以形成有利的烃源岩。

3 石炭系烃源岩发育模式及烃源岩分布

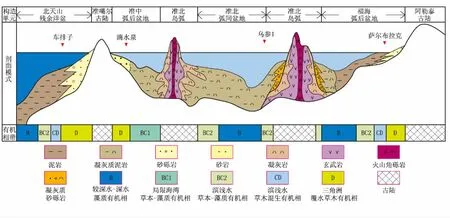

从上述石炭系沉积有机相划分及潜力分析可以看出,火山活动对下统烃源岩的发育有着至关重要的作用,火山活动一方面改善了烃源岩原始生烃母质类型,另一方面增加了原始生源数量。考虑火山活动对烃源岩形成及分布的影响[16-17],建立了复杂成盆背景沟-弧-盆体系烃源岩沉积有机相发育模式(图3)。由图3可知,在邻近火山岛弧发育的区带,主要发育以低等水生生物为主要来源的B和BC1、BC2相,是下石炭统重要的优质烃源岩发育区。相反,在远离岛弧,而靠近陆源的区域主要发育D相,而CD相则主要发育在远离火山活动的浅水地带。上石炭统除了沟-弧-盆体系外,还发育陆内湖盆沉积,其主要的沉积有机相类型为C、CD、D相,其中C相以陆相沼泽背景,高等植物供给充足,是有利的气源岩发育区。

根据建立的沉积有机相发育模式,结合野外露头、钻井、古地理分析、重磁电震等资料,厘定了石炭系有利烃源岩的空间展布。下石炭统C1j烃源岩主要分布在乌伦古地区、西北缘和吐哈等地,厚度为100~400 m。由于岛弧的分割作用,在平面上形成多个厚度中心,在乌伦古坳陷以及英西凹陷—滴水泉凹陷—五彩湾凹陷一带厚度最大。上石炭统C2b烃源岩主要分布在北部陆梁—五彩湾—准东地区,受陆内裂谷背景控制,加之后期残留分布,形成多个厚度中心,在中部区块和陆6井北等地区厚度为300 m以上;北缘乌伦古地区由于构造缺失上石炭统烃源岩。C2b烃源岩在西缘以及南缘、吐哈地区分布范围广,在西缘呈北东向展布,北部地区厚度为100~500 m,英西凹陷最大厚度为400以上;在南缘呈近东西向展布,中心厚度为400 m。

图2石炭系沟-弧-盆体系烃源岩沉积有机相发育模式

4 结 论

(1) 下石炭统姜巴斯套组烃源岩形成于海相沉积环境,半深海、浅海以及潟湖等较深水还原下形成的烃源岩,有机质丰度高、类型好,生烃潜力大,是重要的优质烃源岩发育区;同时,火山活动增加了烃源岩中有机质的数量和质量,凝灰质泥岩也成为潜在的烃源岩岩石类型,因此,岛弧发育区优质烃源岩的规模大于正常海相沉积区;乌伦古地区和西缘车排子地区均是下石炭统有利烃源岩的发育区。

(2) 上石炭统巴塔玛依内山组烃源岩南北差异大,在西缘和南缘吐哈地区与下统发育规律相似,沿着残留洋盆的中心发育深水相的藻源烃源岩,是有利的烃源岩发育区;在北缘以陆相沉积为主,陆东—五彩湾一带烃源岩受湖盆分割性呈局限分布,但由于陆相供给充足,仍不失为有利的气源岩发育区。