中国城镇劳动参与率的结构和趋势

——基于家庭微观调查的证据*

许敏波,李实

(北京师范大学 经济与工商管理学院,北京 100875)

一、引言

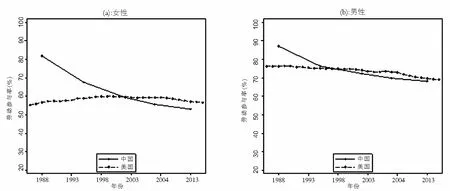

改革开放四十年来,城镇劳动参与率的持续下降是中国劳动力市场的一个典型特征。选取相对稳定的美国劳动力市场作为参照,图1对比了相同定义下的中美两国过去三十年内男女劳动参与率的变化趋势。[注]美国的数据来源于国际劳工组织,中国的数据来源于中国住户收入项目(CHIP)。表中计算的劳动年龄段人口同样定义为15岁及其以上年龄总人口。从上个世纪八十年代开始,美国女性的劳动参与率缓慢上升,2000年之后出现下降,而男性的劳动参与率持续下降。中国城镇地区的男女劳动参与率一直在下降,而且下降幅度惊人。那么,过去三十年内城镇劳动参与率的演变趋势和特征是什么?主要影响因素有哪些?当前城镇劳动参与率的下降趋势是否还将持续?

为了回答上述问题,我们利用中国住户收入项目(Chinese Household Income Project, CHIP)五次的微观数据分析了城镇劳动参与率的变化规律。劳动人口定义为年龄在16到60周岁的人群。首先,利用2013年的调查数据展示了中国城镇劳动参与的当前状况,发现城镇劳动参与率在2013年末的总水平是73.2%,其中女性参与率为64.5%,男性为82.2%。劳动参与在年龄结构和教育水平上存在显著差异,劳动参与的生命周期特征明显。其次,通过五次调查数据结果的比较,发现劳动参与率的下降在2002年前后呈现不同的阶段性特征,而年轻群体的劳动参与率下降最为明显,应该与教育水平发展的关系密切。

图1 中美劳动参与率变化趋势比较

中国城镇劳动参与率的下降很早就引起了国内外学者的注意,比如蔡昉和王美艳[1]利用第五次人口普查和五个城市的调查数据展示了城镇劳动参与率下降的趋势,Meng[2]梳理了中国劳动力市场在市场化转轨过程中的特征,Feng等[3]利用中国城镇住户调查数据估计了1988-2009年区间内的失业率和劳动参与率。还有不少研究讨论女性就业面临的挑战,比如姚先国和谭岚[4]利用1988-2002年的城镇微观入户调查数据分析丈夫收入对已婚妇女劳动参与的影响,杜风莲和董晓媛[5]利用1991-2004年中国健康营养调查数据分析了中国城镇妇女劳动参与和学前教育模式选择的问题,Maurer-Fazio等[6]讨论了抚育不同年龄段孩子以及老年人照料等对于城镇妇女劳动参与选择的影响,彭青青等[7]利用中国城镇住户调查数据实证分析了地区市场化程度对于女性劳动参与的影响。而人口结构转变的影响也有过深入探讨,比如马忠东等[8]利用2005年人口小普查的数据系统地分析了人口结构转变对于劳动参与率的影响。由于不同性别和年龄的群体的劳动参与选择存在明显差异,借鉴文献中的分类方法[9],按照"性别-年龄"将男女劳动年龄段人口划分为青年组(16-25)、壮年组(女26-45、男26-55)和中老年组(女46-60、男56-60),充分考虑了劳动参与选择的生命周期特征。通过分组研究,我们发现个体特征以及市场结构对于不同组内个体的劳动参与影响差异很大,进一步丰富了已有文献的研究。

二、数据说明及劳动参与特征

(一)数据说明

本文采用的微观数据是中国住户收入项目(Chinese Household Income Project,简称CHIP)五次的调查数据,样本涵盖年份包括1988、1995、2002、2007和2013。

关注城镇居民基于两点考虑:首先,农村人口的劳动参与状况很难衡量;其次,在农村和城镇劳动力市场相对分割的背景下,城镇劳动力市场更为重要。[注]一方面中国公共政策的关注重点在城镇就业;另一方面城镇就业占比越来越大。包括国家统计局的就业统计口径也是以城镇就业为主。表1报告了CHIP城镇样本数据概况。以2013年数据为例,调查包括北京、山西、辽宁、江苏、安徽、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、云南、甘肃共14个省市,基本覆盖了中国地域和经济发展程度不同的区域,具有很强的代表性。CHIP数据包含被调查个体的基本人口学变量以及就业信息,为我们的研究提供了条件。

表1 CHIP城镇样本概况

(二)劳动参与率近况

首先介绍中国城镇劳动力市场2013年末的基本情况。在13844个劳动年龄段(16-60岁)个体样本中,总和的劳动参与率为73.2%,其中女性劳动参与率为64.5%,男性为82.2%。参与劳动的样本中,女性的失业率为5.3%,男性失业率为3.4%。

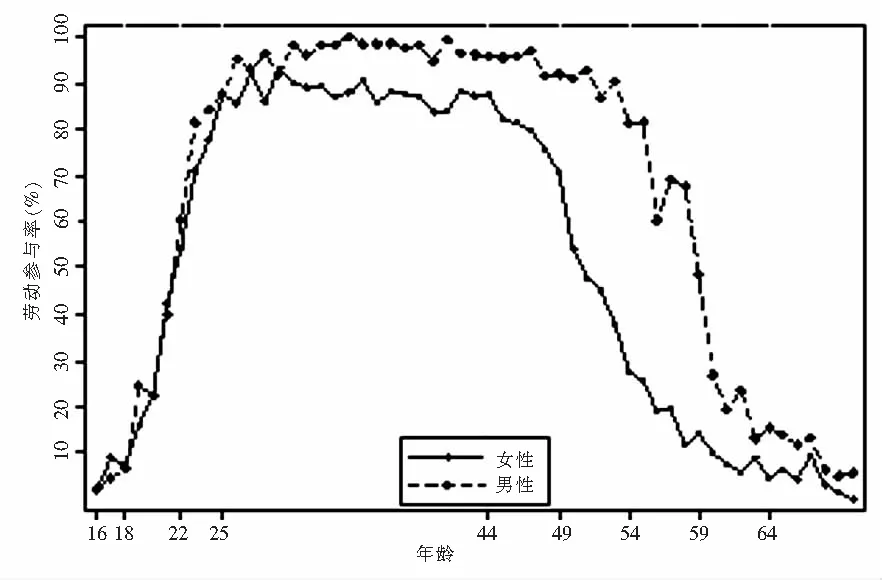

图2 劳动参与率的年龄趋势(2013年)

年龄是影响劳动参与的重要指标,不同年龄段的人群面临不同的劳动力市场。图2展示了男女劳动参与率随年龄变化的趋势。可以发现,在25岁之前男女进入劳动力市场的步调基本一致,到25岁时超过85%的个人已经进入了劳动力市场。随后劳动参与的性别差异开始逐步显现,女性的劳动参与率在25岁之后基本稳定,过了45岁开始迅速下降,而男性的劳动参与率在80%以上的水平上一直维持到55岁以后。女性的劳动参与率在26-30岁时达到89.3%的最高点,而男性在31-35岁时达到98.2%的最高点。在56-60岁区间内,分别有14.8%的女性和54.6%的男性继续留在劳动力市场上。考虑退休人口的就业选择,到64岁时女性的劳动参与率为4.5%,男性为15.3%。

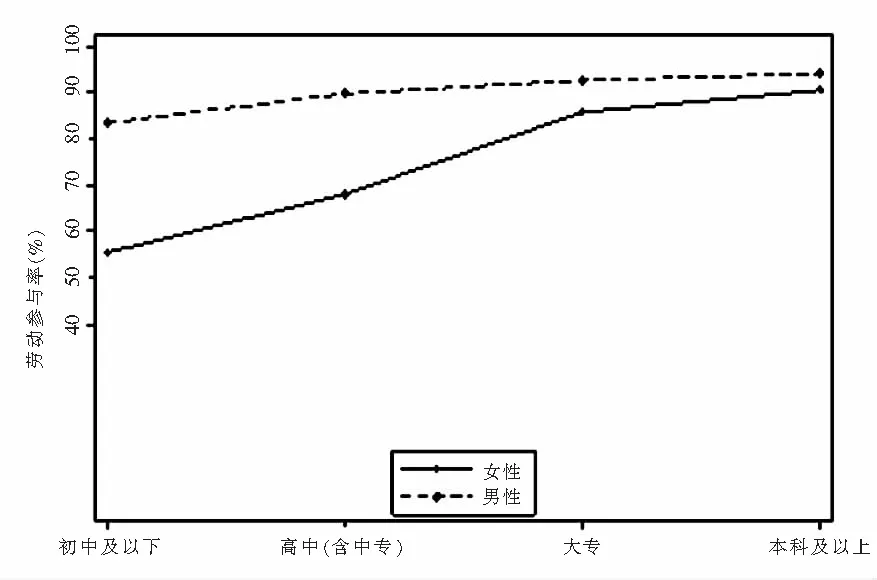

图3 23-60周岁不同教育水平劳动参与率(2013年)

教育水平也是决定劳动参与的重要因素,不同教育水平人群的就业环境存在明显差异。图3展示了不同教育水平下男女的劳动参与率。根据当前中国教育发展的现状,这里考虑四个教育水平:初中及以下、高中(含中专)、大专、本科及以上。为了剔除在校生的影响,考虑年龄段在23-60周岁的人口,四个教育水平的样本比例分别为36.6%、30.0%、16.8%、16.6%。可以发现,各个教育水平上女性的劳动参与都低于男性,而教育对劳动参与的促进作用非常明显,特别是对于女性。最高学历是初中及以下的女性,劳动参与率为55.4%,高中(含中专)的参与率为68.0%,大专的劳动参与率为85.8%,本科及以上的劳动参与率达到90.5%。同时,随着教育水平的提高,男女之间劳动参与率的差异在缩小,从初中及以下时相差28.1%,变为本科及以上时相差3.7%。

(三)劳动参与率动态特征

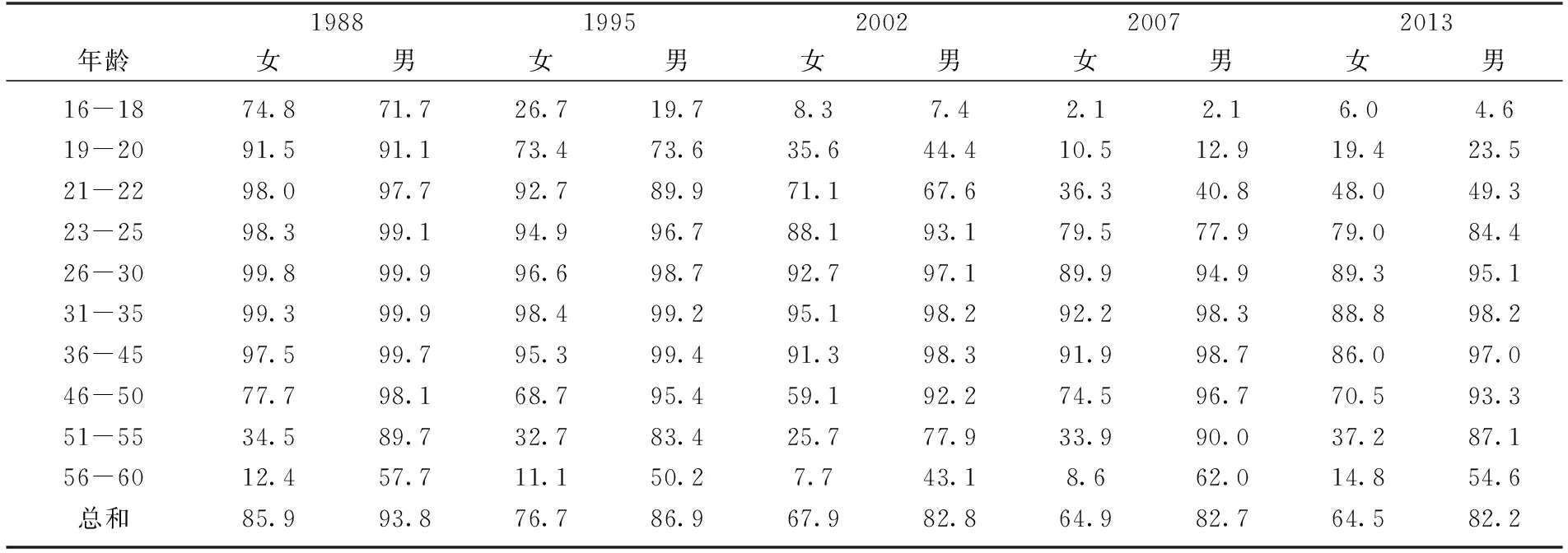

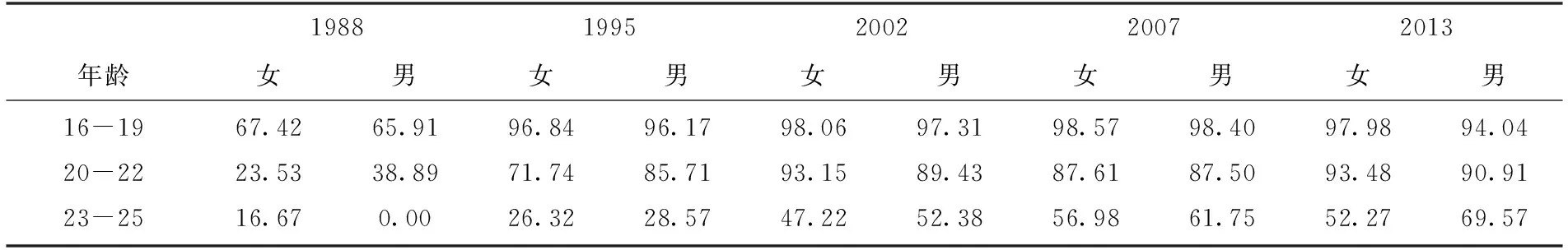

利用五次CHIP城镇样本的信息,表2展示了不同“性别-年龄”组的劳动参与率动态变化特征。第一,城镇劳动力市场上男女的劳动参与率一直持续下降,特别是女性的参与率下降明显。1988年时,劳动年龄段16-60周岁女性的劳动参与率为85.9%;到2013年下降为64.5%,男性由93.8%下降到82.2%。第二,劳动参与率的下降趋势目前相对稳定,2002年是分界点。从1988到2002年女性的劳动参与率下降了18个百分点,男性下降了11个百分点;从2002到2013年女性的劳动参与率下降了3.4个百分点,男性下降了0.6个百分点。第三,劳动参与率变化最大的是年轻群体。22岁之前年龄段的劳动参与率很低,这与社会整体教育水平的发展和高等教育普及的趋势一致。第四,2002年45岁以上群体的劳动参与率普遍偏低,上世纪最后几年国企改革对城镇劳动力市场的冲击较大。

表2 按照性别和年龄分组的劳动参与率(%)

通过上面的分析发现劳动参与的生命周期特征非常明显,而且在男女之间呈现不同的周期变化。为了进一步了解不同年龄段群体的劳动参与状况,我们将劳动年龄分成三段:青年、壮年和中老年,对于男女分别选取不同的年龄段。女性的青年组为16-25周岁,壮年组为26-45周岁,中老年组为46-60周岁;男性的青年组为16-25周岁,壮年组为26-55周岁,中老年组为56-60周岁。表3报告了三个群体男女的劳动力分布状况。对于青年组而言,主要差异在就业和就学方面,男女之间的水平和变化趋势差异不大。壮年组的就业比例虽然一直有下降的趋势,但是基本上维持在很高的水平,其中女性失业和从事家务劳动的比例普遍高于男性。中老年主要在就业和退休之间选择,女性从事家务劳动的比例较高。

表3 劳动力分布状况

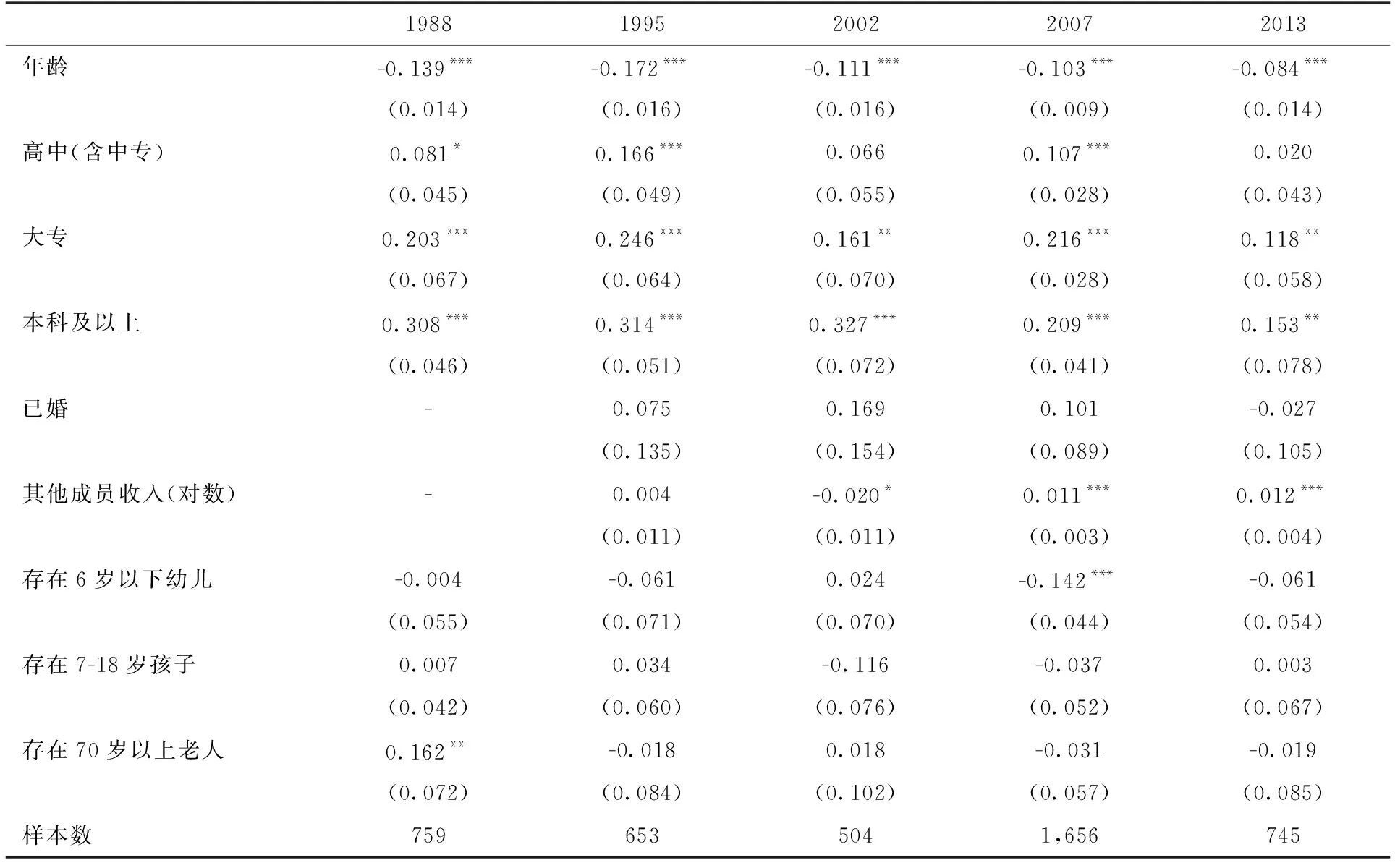

中国的教育回报率很高,特别是高等教育的回报,年轻人在教育上进行投入似乎非常明智。随着社会发展,特别是伴随中国高等教育的扩招,当更多的教育机会出现时,年轻人更多地选择接受更高的教育。如果将青年组中不在劳动力市场上的群体分年龄进一步的分解(见表4),发现2002年之后高中年龄段的城镇人口在就业前几乎都在接受教育,如果有高等教育的机会,年轻人也会继续处于就学状态。

表4 青年组(16-25)不在劳动力市场的就学比例 (%)

三、劳动参与选择分析

通过上面的分析发现,在样本期内不同性别和年龄的城镇劳动力劳动参与选择存在明显差异。年轻人面临的选择相对简单,都会尽量争取接受更高的教育。为了进一步分析不同个体的劳动参与选择,利用Probit二元选择模型分组选择变量进行讨论,重点考虑不同性别的壮年组和中老年组的劳动参与选择问题。

假设个体面临二元的劳动参与选择:参与劳动(记为p)或者不参与(记为n)。Vj表示其不同选择下的间接效用水平(j=p,n),假设该效用由两部分构成,确定性的部分Uj和不确定的部分εj:

Vj=Uj+εj

(1)

其中Uj是由可以观测到的变量确定的函数,εj由无法观测到的因素决定。个体的劳动参与概率满足p=pr[Vp>Vn]或者有

p=pr[Up-Un>εn-εp]

(2)

这里假设确定部分的效用 可以近似地线性表示为

Uj=Xβj

(3)

其中X代表能解释个体劳动参与的独立变量,βj为参数。进一步假设不确定部分εj是独立于解释变量的连续变量,并且服从正态分布。特别地,对εn-εp进行标准化处理,使其服从标准正态分布。此时,我们有劳动参与的概率方程:

P=F(X)β

(4)

这里F(·)为标准正态分布的分布函数,β=βp-βn是影响劳动参与选择的关键参数。

对于壮年组,分性别考虑如下可能影响其劳动参与选择的个体特征:年龄、教育水平、婚姻状况、家庭其他成员收入、是否存在6岁以下幼儿、是否存在7-18岁孩子、是否存在60岁以上老人等变量。对于中老年组,将最后一个刻画照顾老人效应的变量修改为“是否存在70岁以上老人”以对应研究组内个体年龄的变化。

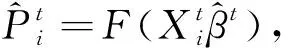

表5a和5b分别报告了壮年组女性和男性的Probit模型回归的边际效应。我们分年份进行了回归,不同年份间各特征变量的效果略有差异,比较一致的结论是:教育水平的提高有助于提高男女的劳动参与,家中存在6岁以下幼儿会降低女性的劳动参与,而7-18周岁孩子的存在会提高男性的劳动参与,两者的差异缘于女性抚育幼儿和男性养家的社会习俗。结合壮年组女性教育水平提高及幼儿比例下降的事实,可见个体特征变量的变化趋势无法有效解释女性劳动参与率的持续下降,劳动力市场的结构性变迁发挥了主要作用。

接下来考虑中老年组的劳动参与选择。表6a和6b分别报告了中老年组女性和男性的Probit模型回归的边际效应。中老年群体的劳动参与其实对应于退休选择,男女年龄增加时退出劳动力市场的可能性很大。同样地,更高的教育水平有助于提高劳动参与率,特别是高等教育,对于中老年男女推迟退休的效果很大。而家中存在7-18周岁的孩子会显著降低女性提前退出劳动力市场的比例。2007和2013年数据显示,家中存在6岁以下幼儿降低了中老年组女性的劳动参与,可能意味着女性提前退休选择照顾孙辈。家庭结构对于男性的退休选择效果不明显。

表5a 壮年组女性Probit回归结果

注:表中数据的是边际效果,括号内是稳健标准差;*、**、***分别表示10%、5%和1%的显著性水平,以下各表相同。

表5b 壮年组男性Probit回归结果

表6a 中老年组女性Probit回归结果

表6b 中老年组男性Probit回归结果

四、分解劳动参与率的演变趋势

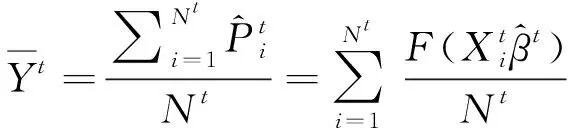

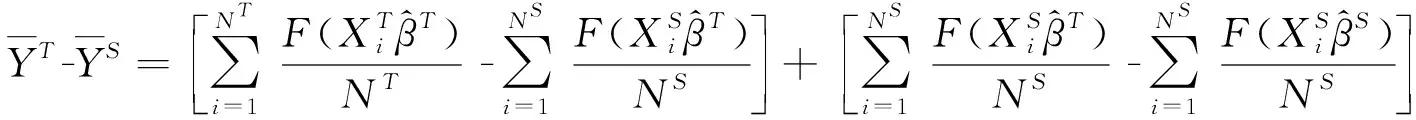

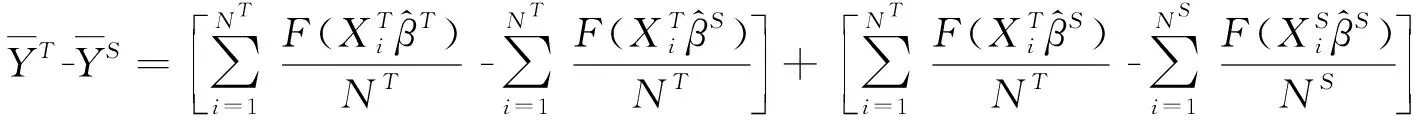

上面的分析讨论了影响不同“性别-年龄”组的劳动参与率的个体特征因素的效果,而劳动参与率的变化一方面伴随着个体特征变量的改变,另一方面受到劳动力市场的结构性变化影响。为了进一步分析这两种影响对于劳动参与率演变趋势的解释程度,本文采用Blinder-Oaxaca分解法,分别利用特征变量的影响效果(contribution from characteristics)和系数改变的效果(contribution from coefficients)来度量两种影响的解释程度。

(5)

选取不同时期的系数作为比较基准,从S期到T期的劳动参与率的变化情况可以分解成如下两种表达式:

(6)

(7)

在A型的表达式中,选取T期的估计系数作为比较基准,表达式右边的第一项代表的是个体特征变量的影响效果,第二项代表的是系数改变的效果;在B型的表达式中,选取S期的估计系数作为比较基准,表达式右边的第一项代表的是系数改变的效果,第二项表示特征变量的影响效果。如果将特征变量的影响效果称为可以观察到的解释性效应,则系数改变的效果代表了无法观察到的劳动力市场的结构性变迁。本文将同时报告基于两个时期的系数基准的分解结果。

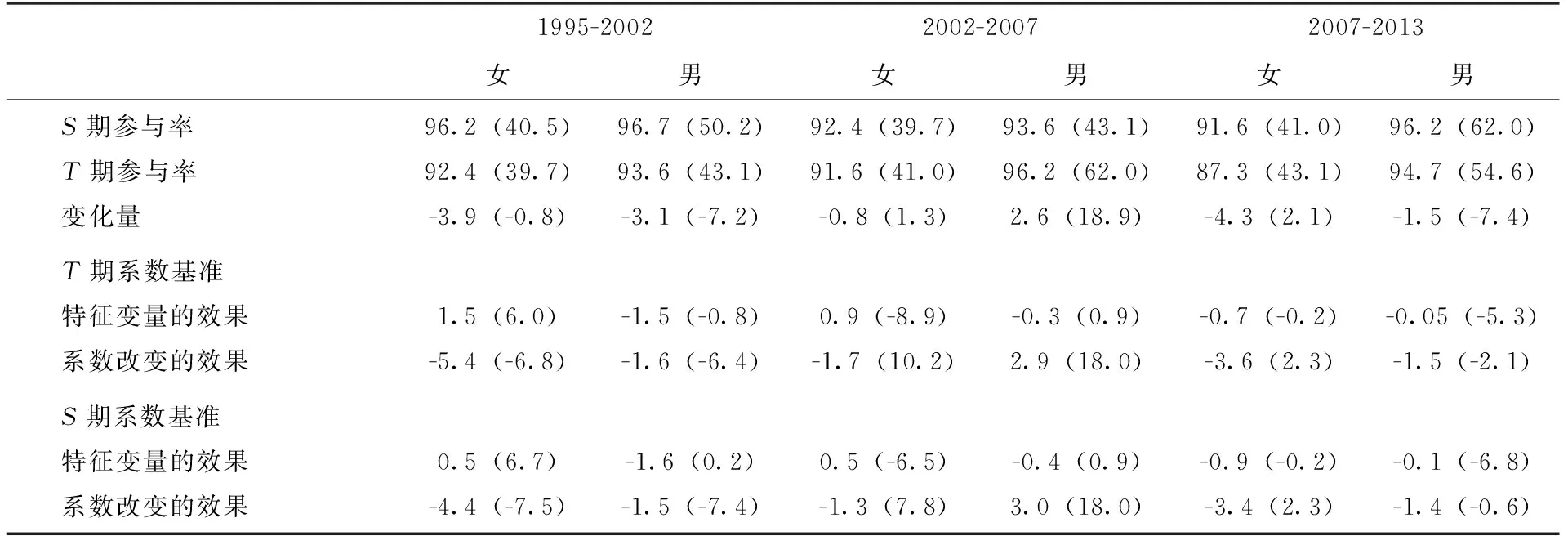

表7 壮年组(中老年组)劳动参与率演变趋势分解(%)

注:表中括号内为中老年组劳动参与率的分解结果。

表7报告了壮年组和老年组女性和男性的劳动参与率演变趋势的分解情况。对于壮年组的女性而言,劳动参与率一直保持下降的趋势,1995-2002年区间内下降了3.9个百分点,2007-2013年区间内下降了4.3个百分点,在2002-2007年区间内下降幅度较小,只有0.8个百分点。一个有趣的现象是,在1995-2002年以及2002-2007年区间内,特征变量促进了参与率增长,但由于劳动力市场的结构性变化带来的效果更为剧烈,从而降低了实际的劳动参与率。在2007-2013年区间内,特征变量的影响效果已经下降为负值,而结构性的市场变革效果依然剧烈,进一步降低了壮年组女性的劳动参与率。对于壮年组男性而言,劳动参与率整体呈现下降的趋势,但在2002-2007年回升了2.6个百分点。而特征变量的影响效果一直是负值,因此在2002-2007年参与率回升主要归因于劳动力市场的结构性变革。如果考虑男女之间的差异,劳动力市场变革的整体趋势对女性的劳动参与有更大的负面效果,即使在就业环境改善的2002-2007年区间内,壮年组男性的劳动参与率回升,而女性的参与率持续下降。一方面,女性通过提高教育投入等方式促进了劳动参与选择;另一方面,劳动力市场的结构性因素抵消了个体特征的影响,使得女性的劳动参与率持续下降。

对于中老年组女性而言,整体的劳动参与率改变不大,但分解的结果却揭示了丰富的内在变革。在1995-2002年间,虽然特征变量改变带来的效果大大提升劳动参与率,但是被同时期内剧烈的劳动力市场结构变迁的效果所抵消。在2002-2007年间,中老年组女性的个体特征变量带来的效果是降低劳动参与,但劳动力市场的结构变迁促进效果明显,从而维持了整体的劳动参与率。这与世纪之交大规模的国企改革脉络一致:从1995到2002年,城镇劳动力市场的整体环境恶化,之后开始逐步恢复和发展。中老年组男性的分解结果进一步支持这一判断,在2002-2007年区间内,中老年组男性的劳动参与率出现明显上升。

五、劳动参与率的未来趋势

经过几十年市场化改革的中国城镇劳动力市场呈现出劳动参与率不断下降的典型特征。在经济整体进入新常态的基本前提下,一个自然而然的问题是:劳动参与率是否已经达到了某种“自然”的稳定状态?通过上文的分析,我们发现不同的“性别-年龄”组对应的劳动参与选择差异明显。因此,为了回答这个问题,需要从两个角度进行探讨。首先是总的劳动年龄段人口中各个“性别-年龄”组的构成比例将如何变化,其次是每个“性别-年龄”组内的劳动参与率将如何变化。

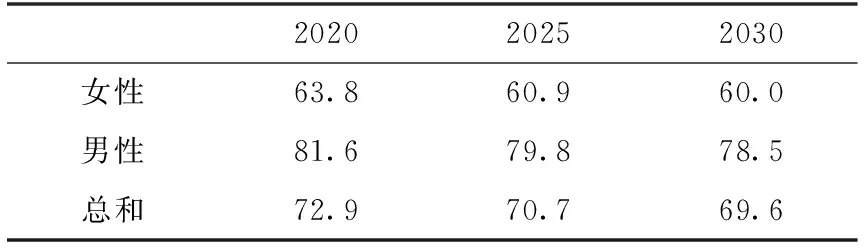

利用2010年人口普查和《中国统计年鉴》的人口统计信息,[注]2010-2014年出生人口数来源于《中国统计年鉴》,2010年之前的出生人口数采用2010年人口普查数据。不考虑各个年龄段人口的自然死亡率,以全国人口(包括城镇和农村)构建劳动年龄段人口在2020、2025和2030年的年龄和性别构成比例,假设各个“性别-年龄”组内的劳动参与率维持在2013年的水平(如表2中所示),可以预测劳动参与率。表8报告了城镇劳动参与率的预测值,在老龄人口比例逐渐增大的人口结构下,给定性别年龄组内的劳动参与率不变,城镇劳动参与率将继续下降,到2030年预计16-60周岁劳动年龄段人口的总和劳动参与率下降到69.6%的水平。

表8 城镇劳动参与率的预测值(%)

对于各个“性别-年龄”组内的劳动参与率未来的趋势进行预测要复杂得多,要想做出准确的估计甚至是不可能的任务。在上文的分析中可以发现,虽然特征变量在个体劳动参与选择中扮演着重要的角色,但是这些特征变量的信息在解释整体劳动参与率的变动时的作用非常有限,影响劳动参与率的决定因素是劳动力市场的结构性因素。对于年轻群体而言,劳动参与的选择其实是就学的选择,经过近二十年的高等教育高速扩张和发展,城镇学龄段青年人的就学比例增长速度已经十分平缓,这个群体劳动参与率再次出现剧烈下降的空间非常有限。对于壮年群体而言,尽管劳动参与的比例很高,继续出现结构性下降的可能性依然很大,周期性的市场因素也可能带来劳动参与的剧烈波动。对于中老年群体而言,男女的退休年龄差异导致了女性过早地退出劳动力市场,随着延迟退休年龄立法的启动,这个群体的劳动参与率还有很大的提升空间。

当前,中国的生育政策正在调整,这将影响更长时期内的整体人口结构。考虑到延迟退休政策和农村劳动力城镇化进程等因素,很难准确预测未来整体的城镇劳动参与率。不过,随着中国劳动力市场数据统计与管理机制的进一步完善,未来可以获得更加准确及时的参与率数据。

六、结论

本文利用中国住户收入项目(CHIP)五次的微观数据,研究了城镇劳动参与率的现状及其演变规律。结果发现16-60周岁劳动年龄段人口的劳动参与率在2013年为73.2%,其中女性为64.5%,男性为82.2%。劳动参与在年龄结构和教育水平上存在显著差异,劳动参与的生命周期特征明显。按照“性别-年龄”将男女劳动年龄段人口划分为青年组、壮年组和中老年组进行分析发现,青年组(16-25周岁)的劳动参与率下降最为明显,主要由于教育扩张导致。基于Probit二元选择模型的分析表明,壮年组女性(26-45周岁)需要花时间陪伴幼童,这会显著降低劳动参与,而壮年组男性(26-55周岁)需要从经济上支持7-18周岁孩子的成长,从而会显著提高劳动参与,教育水平的提高会显著促进壮年组男女的劳动参与。中老年组的劳动参与对应于退休时点的选择,中老年组女性(46-60周岁)为了在经济上支持7-18周岁孩子的成长会显著推迟退出劳动力市场,而基于花时间照顾孙辈的考虑会更早地退休。年龄与教育水平对于男女退休选择效果都非常明显,但是家庭结构对于中老年组男性(56-60周岁)的退休选择的影响不明显。

本文试图回答城镇劳动参与率是否稳定的问题。基于相对较小的抽样样本对于全国整体的城镇劳动参与率进行预测会有一定的局限,本文选取人口普查的数据作为年龄结构的测度基准。不考虑组内劳动参与率的变化,以2013年各年龄性别组的劳动参与率为基准,我们估计了劳动参与率的未来变化趋势,发现参与率还将继续下降,到2030年达到69.6%的水平。由于劳动参与率可能在各性别年龄组内持续变化,我们很难对于是否存在稳定参与率的问题给出明确的答案,这个问题值得今后进一步研究。

总之,在人口结构老龄化趋势日益明显的背景下,劳动参与率存在进一步下降的巨大压力。建议对于劳动力市场的政策一方面要重点关注核心年龄段群体(即壮年组)的劳动力市场状况,防止出现周期性的市场波动;另一方面要实时启动延迟法定退休年龄的政策,谨防优质中老年劳动力资源过早地退出劳动力市场。