应力降研究进展综述

周少辉 蒋海昆 曲均浩 李健

1)山东省地震局,济南市文化东路20号 250014

2)中国地震台网中心,北京 100045

3)海南省地震局,海口 570203

0 引言

地震是指震源区介质在应力作用下产生的破裂错动或震源区原有断层的破裂扩展。换言之,地震的发生与岩石发生错动处的应力状态有关。从余震预测的角度,就整个地震序列而言,地震发生后震源区应力状态的判定,对震后趋势估计及强余震预测具有重要意义(钟羽云等,2004)。由于地震发生在地下深处,目前技术条件下无法直接测量震源区应力场的强弱,因此主要根据震源机制、应力降、视应力等来综合研究局部应力场强弱、方向等作用方式(陈学忠,2005)。

近年来,随着数字地震观测的逐渐完善,基于数字地震资料计算震源及介质参数,进而开展余震预测的方法逐渐受到重视,将应力降用于震源区地壳应力动态变化研究和地震序列趋势判断也取得了很多重要结果,这方面的研究亦是今后余震物理预测的一个重要发展方向(蒋海昆等,2015)。不少研究指出,震前、震后应力降的变化与地震活动性有关(Chinnery,1964;Hanks,1976;Kanamori et al,1975;Richardson et al,1977)。应力降表征地震发生瞬间错动时位错面上的应力变化,反映地震过程中构造应力场大小和释放水平,是直接与地震的发生、震源介质和构造应力密切相关的参数。中小地震应力降随时间的变化可能反映了应力状态随时间的变化,对震后趋势判定具有重要意义(华卫,2007)。大震后,若余震区中小地震应力降明显偏高或有逐步增大的趋势,可能说明震源区仍处于较高应力状态;反之,则可能表示余震区应力状态基本恢复正常(蒋海昆等,2015)。通过计算强震序列中余震的震源参数,分析其应力降随时间、空间的变化,可研究地震序列的震源物理过程,进而研究震源区地壳介质的物理力学性质、应力状态动态变化过程等,而了解中小地震孕育、发生的应力背景,对序列后续地震活动判定及分析局部地区的地震危险性有着重要意义(华卫等,2009)。因此,从地震预测的角度深入研究应力降的主要特征,进而开展利用应力降对序列后续地震活动及强余震的判定研究,将有利于地震短临预测。在查阅大量文献的基础上,本文将简述国内外应力降研究领域的一些进展,着重整理应力降的主要特征,并对将应力降应用于震源区地壳应力动态变化研究和地震序列趋势判断等方面所取得的最新研究进展进行了简要综述。

1 应力降基本概念

1.1 应力降定义

应力降Δσ表征地震发生瞬间错动时位错面上的应力变化,定义为地震前、后初始应力σ0与终止应力σ1之差

Δσ称为静态应力降,与静态应力降相对应的还有有效应力降(也称动态应力降),有效应力降定义为初始应力σ0与动摩擦应力σf之差(图1)

断层错动期间断层面上的平均应力为

图1 应力降示意图

1.2 应力降计算方法

主要通过2种方法来计算应力降,一种是在比较地震震级与其辐射能或断层破裂面积估计值的基础上,运用标度关系估算应力降(kanamori et al,1975;Andrews,1986);另一种是在假定震源模型的基础上,通过震源谱分析求取模型中的相关参数,进而估计应力降(Brune,1970)。

在利用标度关系来估计应力降的方法中,若假定地震时尺度为L的断层错动的位移量为D,则依据Hooke定律可估计整个断层上的应力降(Mohammadioun,2002)

式中,μ为摩擦系数;平均滑移量D可由地震矩 M0进行表达,即 D≈cM0/(μL2),其中,断层形状参数c=L/W,L、W分别为断层的长与宽。由此,Δσ可表达为

由式(4)、(5)可见,地震应力降Δσ与地震滑移量D、断层尺度L及所释放的地震矩M0等有关。

通过震源谱分析的应力降计算方法中,对于L×W矩形走滑型断层模型,应力降 Δσ为(蒋海昆等,2015)

对于L×W矩形倾滑型断层模型,应力降Δσ为(蒋海昆等,2015)

对于中小地震,一般使用圆盘断层模型(Brune,1970、1971),即将地震断层面与一个半径为R的圆盘等效,假设剪应力同时作用于整个断层面,则应力降 Δσ为(Brune,1970、1971)

2 应力降主要特征

2.1 应力降数值分布特征

地震应力降数值大多为零点几兆帕至数十兆帕。Kanamori等(1975)对1923~1968年全球6级以上地震的研究表明,应力降为0.1~10.0MPa,平均应力降为 6MPa;Purcaru等(1978)对1857~1976年全球 7级以上大地震的研究表明,应力降为 2~13MPa;臧绍先(1984)对这2组地震事件进一步分析指出,对于大多数浅源地震,应力降均为几兆帕,而2~6MPa为主要分布范围。Allmann等(2009)对1900~2007年全球约2000个5级以上地震的研究表明,应力降为0.3~50.0MPa,中位数为4MPa;Oth等(2010)研究显示,震级为 2.7~8.0的日本浅源地震,应力降为0.1~100.0MPa,平均应力降为1.1MPa。中国大陆地区中小地震应力降为0.1~20.0MPa,绝大多数小于10MPa(赵翠萍等,2011)。

2.2 应力降与震级间的关系

地震释放的应力降与地震震级之间的关系是震源参数研究中被广泛讨论的重要问题之一,至今仍未有完全统一的认识。部分研究者认为,对于矩震级MW1~8的地震,其地震矩与破裂尺度间呈简单的幂律关系,其应力降则近似于常数,不随地震震级的改变而改变(Hanks,1976;McGarr,1984;Abercrombie,1995;Ide et al,2001;Allmann et al,2009),此即常数应力降模型的观测基础。常数应力降模型认为,地震震级与凹凸体破裂尺度有关,应力降不随地震矩的变化而明显改变(Allmann et al,2007、2009;Baltay et al,2011)。但也有许多观测表明,小地震应力降随震级的增大而增加(Izutani et al,2001;吴忠良等,1999;Hardebeck et al,2009;赵翠萍等,2011;华卫等,2012),并不完全与常应力降模型的预期相一致。如Mayeda等(1996)的结果表明,小地震应力降进一步也有研究者指出,应力降随震级的变化存在多重标度特征,陈运泰等(2000)曾指出,“大”地震与“小”地震的情况有别:对于不同地震矩的大地震,应力降接近于常数,地震的大小是通过破裂面积和错距来区分的;对于 “小”地震,应力降大小随震级(或地震矩)的增大而增大。Atkinson等(2004)对加拿大东南和美国东北地区的研究表明,MW≥4.0地震的应力降与震级间正相关,MW≤4.0地震则显示常应力降特征。王培玲等(2013)的研究也显示,应力降随震级的变化可能存在2种标度特征:①对3.0级以上地震,应力降有很大的变化范围,应力降有随震级增大而增大的趋向;②对于震级小于3.0的地震,应力降大多分布在10MPa附近,随震级的变化不明显。值得注意的是,以上讨论均是从多样本平均的角度来进行的,事实上大地震释放的应力降往往也存在较大起伏(臧绍先,1984)。另外,Nuttli(1983)研究认为,板间地震满足常数应力降模型,即应力降不随地震震级而变化;而板内地震则满足增加应力降模型,即应力降随地震震级增大而增加。总之,应力降与震级之间关系复杂,认识不一。因而,在讨论应力降变化时,首先应尽可能消除或回避震级的影响。

2.3 应力降与震源深度间的关系

地震释放的应力降随震中位置及震源深度的不同而有所差异。主震断层之外区域地震的应力降高于断层带内,反映出断裂区内此前较充分的应力释放水平(Jones et al,1998)。从应力降随震源深度的变化来看,通常情况下较深处地震的应力降一般较高,如Kanamori(2004)指出,深源地震应力降比浅源地震约高10倍。同时,对于浅源地震,应力降随深度增加而增大。Hardebeck等(2009)研究认为,在震源深度为1~7km时,中值应力降约为5MPa;7~13km时,约为10MPa;大于13km时,约为50MPa,认为这主要表征脆性地壳内部较深处相对较高的应力环境这一特征,即理论上在更深处,断层承受的正应力更大,因此断层在破裂前可以支撑更大的剪切载荷,当地震发生时,会有更大的剪应力释放,因而在较深处可以产生更大的应力降(Hardebeck et al,1997)。也有研究指出,某些区域震源深度大于40km的地震的平均应力降随深度的增加有更明显的增大(Allmann et al,2007),这可用俯冲板块内的刚度变化来进行解释(Bilek et al,1998),即这些地震的震源主要分布于俯冲带。也有研究发现,应力降的变化对震源深度的依赖程度随区域不同而有差异,如Hardebeck等(1997)对1994年北岭MW6.7地震序列的279个ML2.5~4.0余震应力降的研究表明,当震源深度小于15km时,应力降上限随震源深度的增加而增大,应力降分布范围下限则随深度的变化不明显;而当震源深度大于15km时,应力降下限随震源深度的增加而增大,而上限则不随深度而变化;他们认为这种现象是由于该区域存在异常高速层所致。Fletcher等(2006)对几个地震序列的研究表明,对同一地震序列中震源深度小于主震震源深度的地震事件,其应力降随深度的增加而增大;而对于震源深度大于主震震源深度的地震事件,应力降则随深度的增加而减少。他们认为这是由于应力降和介质刚度分布主要受破裂带内高速滑移部分的尺度控制所致。就中国大陆地震而言,震源深度小于20km时,中小地震释放的应力降对深度的依赖不显著,但震源深度大于20km时,应力降显示出随深度增加而增大的现象(赵翠萍等,2011)。

也有研究认为,应力降与震源深度之间不存在统计可信的依赖关系(华卫,2007)。Mori等(2003)对北岭地震序列余震的研究也未发现应力降对深度明显的依赖关系。Allmann等(2009)对1900~2007年全球约2000个5级以上地震的研究显示,这些中强地震释放的应力降不随深度的增加而增大。他们认为应力降随深度增加而增大的结果,可能是由于研究中对地壳浅部采用了常剪切波速这一做法而造成的,由于应力降随剪切波速度的3次方变化,因而在上地壳假设一个常剪切波速可能会对应力降的增加产生明显的误差影响(A llmann et al,2007)。

2.4 应力降与震源机制间的关系

地震震源机制一般分为逆断层、正断层和走滑断层等3种类型(惠少兴等,2018)。在不同的断裂方式中,构造负荷的速率和摩擦强度不同,因而不同震源机制地震产生的应力降可能有所差异(Campbell,1984)。一般而言,逆断层事件应力降大于走滑断层事件,而走滑断层事件应力降又大于正断层事件(Mohammadioun,2002),这主要是由于逆断层事件摩擦强度最大,其剪应力最高而正断层事件最低所致(McGarr,2002,曲均浩等,2014)。但也有完全相反的认识,有研究认为走滑断层事件应力降显著高于其他类型断层事件,而正断层事件应力降也高于逆断层事件(Pérez-Campos et al,2001;Houston,2001),如 Choy等(1995)研究发现走滑断层地震应力降比其他震源机制地震的应力降高1个数量级,他们用走滑断层地震比倾滑断层地震具有更大的破裂速度对此进行解释,也有观点认为该现象可能是由于在矩震级相等的情况下,走滑断层地震的平均拐角频率比其他断裂类型的地震更高所致(Allmann et al,2007)。还有研究者认为,基于现有资料,应力降与断层类型之间的依赖关系缺乏统计显著性(Scholz et al,1985);对于中国大陆地区的研究结果也表明,应力降与断层类型之间的相关性不明显(赵翠萍等,2011)。由此可见,应力降与震源机制之间的关系仍存在较大争议,有待更系统、深入的分析和研究。

2.5 应力降区域特征及其与构造环境间的关系

应力降有一定的空间分布特征,这是由于不同地区积累应力的能力有所差异(肖蔚文等,1992)。中美洲科科斯俯冲带是全球地震应力降最低的区域,平均应力降小于1MPa;在太平洋苏拉西威西岛北部附近也存在低应力降事件。应力降显著偏高的地震事件在兴都库什地区出现较多,这可能与该地区多发生中深源逆断型地震有关;在南太平洋贝尼奥夫俯冲带北端(汤加-克马德克地区)也有应力降系统地偏高的地震事件分布(Chung et al,1980;Allmann et al,2009)。就中国大陆而言,应力降相对较高的区域主要包括龙门山断裂带北东段汶川地震余震区、青藏高原东北缘以及新疆天山中段地区,这几个区域地震震源机制以逆冲型为主,空间上主要沿断裂带集中展布,而其他地区的应力降则相对较小(赵翠萍等,2011)。在更小的空间尺度上,对一个地震序列而言,不同区域应力降同样有一定差异,华卫等(2009)发现汶川地震后地震应力降的空间分布沿龙门山断裂带呈一定的分段特征,应力水平较低的地段短期内发生强震的可能性较小。周少辉等(2017)对发生时间相近、震级相当、破裂方式相同、大区域动力环境相似,而余震活动差别巨大的2014年鲁甸6.5级、景谷6.6级地震序列震源参数的研究表明,后续未发生强余震的鲁甸地震序列中绝大多数高应力降余震都围绕主震发生;而后续有6级左右强余震发生的景谷地震序列,在5.8级强余震发生前,大多数高应力降余震均发生在未来5.8级强余震震中周围。

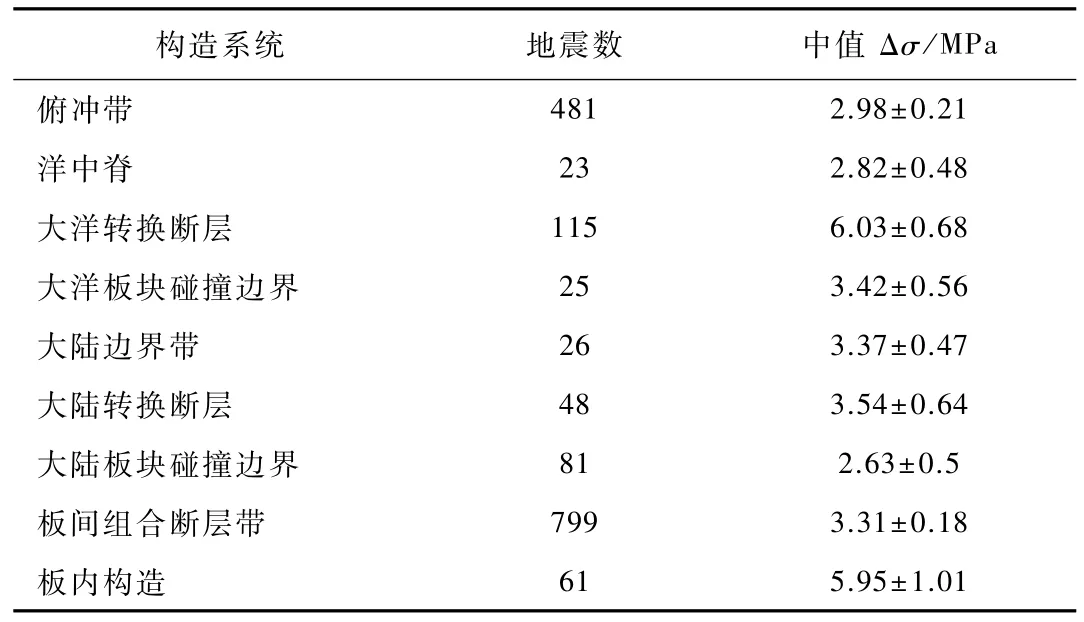

应力降与地震破裂过程及构造发育程度有关,闭锁、不连续或年轻构造带上地震的应力降一般较高,低应力降地震则常出现在曾经经历过区域性地震矩释放的地区(相对破碎区域)(Molnar et al,1972;蒋海昆等,2015)。高应力降地震集中分布的区域有可能是中强地震的潜在震源成核区(Hardebeck et al,2009)。从已有的研究结果来看,大洋转换断层上的地震具有最高的应力降,板内地震释放的应力降普遍比板间地震高(表1)(Kanamori et al,1975、1986;陈运 泰等,2000;Allmann et al, 2007、 2009;Seno,2014),板间地震应力降相对较低可能与俯冲区域刚度相对较低有关(Bilek et al,1999)。Molnar等(1972)也指出,印度板块内陆地震应力降远高于板块边界的浅源地震事件。Scholz等(1985)进一步指出,板内断层与板间边界断层在以下几个方面明显不同:①板内断层的滑移速率通常比板间断层低1~2个数量级;②板内地震总滑移尺度通常为1~10km,而板块边界断层往往为数百千米;③板内断层在有限的长度上并不连续,板内地震断层宽度通常只有1~10m,而板块边界地区往往有100~1000m的破碎带。同时,板内地震普遍比板间地震有更长的重复周期(Kanamori et al,1986),这与板内地震较低的滑移速率有关。实验研究也表明,岩石摩擦强度随滑移速率的增加而减少,随地震重复周期的增加而增大(Dieterich,1972;Kanamori et al,1986;Goldsby et al,2011),因此,板块内部断层比板块边界有更高的摩擦强度。也有研究指出俯冲区域刚度较低是产生低应力降的重要原因(Bilek et al,1999)。还需要指出的是,流体作用会导致小震应力降发生变化,如对水库地震与天然地震应力降的对比研究显示,震级较低级时水库地震应力降明显低于天然地震,但随震级的增大,两者逐渐接近,当震级大于5时两者趋于一致(华卫等,2012),这是由于流体渗透使得介质强度降低、介质孔隙压力增大,进而引起破裂面剪应力降低,即在一个较低的应力环境下发生水库诱发地震。与此类似,工业注水活动也会引起小震应力降的变化,如Wu等(2018)对美国俄克拉荷马州由注水诱发的4个地震序列的研究表明,每个序列的绝大部分前震和余震应力降明显偏低;对瑞士巴塞尔由于注水采矿诱发的1000个地震应力降的研究结果显示,随着地震空间位置与注水点间的距离由10m增加到300m,应力降增高约5倍,这进一步证实了注水可引起孔隙压力增大,导致低应力条件下发生地震(Goertz-Allmann et al,2011)。

表1 不同构造系统地震的中值应力降表(据A llm ann等(2009))

3 地震序列应力降在震后地震判定中的应用研究

已有研究表明,大震前后中小地震应力降变化与地震活动强弱有关(Chinnery,1964;Richardson et al,1977;Baltay et al,2011)。近年来,随着数字地震观测技术的发展,在应力降用于震源区地壳应力变化监测和序列趋势判定方面也开展了许多工作。

3.1 应力降与地震序列类型判定

有研究显示,应力降与地震序列类型间有一定的关系,即主-余型地震序列的余震应力降相对较高,而震群型地震序列余震的应力降则普遍较低(梁秀英,1982)。钟羽云等(2004)对我国大陆地区18例强震的静态应力降与动态应力降之比的研究表明,当比值大于0.2时,强震可能为孤立型或近孤立型的主-余型地震,强震后再次发生较大或更大震级地震的可能性较小;当比值小于0.2时,强震可能为多震型或强余震丰富的主-余型地震,强震后再次发生较大或更大震级地震的可能性较大。此外,陈章立等(2008)也指出,对震群型序列而言,地震应力降随时间而增大可能是前震序列的重要标志。还有研究显示,前震序列的平均应力降比余震序列的平均应力降大约高1倍以上(秦嘉政等,2005)。

3.2 应力降随时间的变化与序列后续活动趋势

从地震序列应力降随时间的变化来看,应力降变化趋势与地震序列的衰减趋势基本吻合,余震序列应力降在主震后一段时间内的变化特征为有起伏的逐渐衰减。如华卫等(2009)对汶川8.0级地震序列2008年5月12日~6月8日间136次ML3.0地震的研究结果显示,汶川地震余震序列中相同震级余震的应力降随时间逐渐减小,这意味着主震后余震区应力水平逐渐降低。王培玲等(2013)计算了玉树2006年5级震群序列和2010年7.1级地震序列的应力降发现,随着序列的衰减,应力降也逐渐减小。当然也有不一致的认识,邓菲等(2014)对2011年盈江5.8级地震序列中92个2.5级以上地震的应力降研究结果显示,早期余震密集活动阶段的应力降比后期余震活动稀疏阶段的应力降要小,他们认为这种差异可能是由于主震较充分地释放应力,主震后早期余震密集活动阶段震源区应力水平不高,而随着余震活动趋向结束,后期应力水平逐渐恢复所致。对小震群序列的研究也有类似的认识,如对2003年青岛崂山ML4.1地震序列的研究表明,崂山序列4.1级主震后,其余震序列的应力降远低于主震,普遍小于5MPa,且约有80%的余震应力降小于1MPa,显示出类似的余震低应力降现象(郑建常等,2008)。郑建常等(2008)结合崂山地震序列活动持续时间较长(近2年)、主余震震级差较小等特点认为,崂山序列余震活动属于低能量的破裂过程,这种余震低应力降现象与崂山序列衰减强度较弱的现象相一致。

部分震例研究显示,强余震发生前中小地震应力降有一定的上升趋势,这是介质状态在高应力条件下的反映,而高应力背景往往与强余震发生之间有较密切的关系。Baltay等(2011)对日本4个地震序列应力降的研究表明,在地震以及强余震孕育过程中,孕震区中小地震应力降呈现出逐渐增大的趋势,震后应力降逐渐趋于平稳。邓菲等(2014)对2011年盈江5.8级地震序列应力降的研究也显示,在主震和强余震发生前应力降表现出一定程度的上升趋势;刘建明等(2016)对2012年新源、和静交界6.5级地震序列余震的研究表明,总体而言,应力降在序列中余震平静活动阶段变化平稳,而在强余震前呈现升高—回落的变化过程。王培玲等(2013)计算了玉树2006年5级震群序列和2010年7.1级地震序列的应力降,发现2次玉树地震序列的应力降在强余震前都出现应力降的上升过程。周少辉等(2017)对2014年鲁甸6.5级、景谷6.6级地震进行对比研究发现,鲁甸地震后续没有强余震发生,最大余震震级仅4.8;而景谷6.6级地震后2个月,震源区先后发生5.8级、5.9级强余震。周少辉等(2017)的研究还显示,鲁甸地震后余震应力降随时间几乎不变,他们认为这由震源区应力释放已较为充分、主震后震源区应力调整不显著所致;而景谷地震序列5.8级强余震发生前,应力降存在明显的升高过程。还有研究显示,对于双震型地震序列,首个强震的应力降往往明显偏低,而第2个强震的应力降一般偏大(叶建庆等,2014)。综上所述,序列地震应力降随时间转折升高的变化过程,可能对后续强余震的发生有一定的时间指示意义。

3.3 序列地震应力降空间差异与强余震地点判定

地震的发生与岩石发生错动所处的应力环境有关(杜迎春,2000),震源区中小地震的应力降主要反映震源区域的应力水平,高应力降表明该区域的应力水平相对较高,后续发生中强震的可能性较大。就强余震而言,可供研究的震例不多,但从已有的研究来看,应力降空间差异与强震发生地点间似乎也有一定关系,即高应力降地震大多紧邻主震震中或与未来强余震震中相距较近。华卫等(2009)研究发现,汶川地震余震应力降空间分布沿龙门山断裂带有一定的分段特征,应力水平较低的地段(余震释放的应力降相对较低的地段)短期内发生强余震的可能性较小。秦嘉政等(2001)曾对3个月内发生10次5级以上地震的武定6.5级地震序列进行研究,结果显示高应力降地震主要分布在紧邻主震与强余震震中的较小范围内,多数5级以上强余震发生在应力降等值线变化明显的区域。对后续没有强余震发生的鲁甸地震序列与先后发生5.8级、5.9级强余震的景谷地震序列的对比研究表明,鲁甸地震序列中绝大部分高应力降余震围绕主震震中分布;而景谷地震序列中,在5.8级强余震发生前,绝大多数高应力降余震发生在5.8级强余震震中周围(周少辉等,2017)。

4 应力降计算结果不确定性讨论

应力降计算涉及多种可能的影响因素,如震源模型选择、震源辐射因子、研究区域介质密度、零频极限和拐角频率等。此外,计算方法及模型参数选择对最终结果也有影响(Ide et al,2001;蒋海昆等,2015)。

对中小地震,一般选择点源模型,选取同一计算模型,对各个单一地震应力降相对大小的比较并无影响。点源模型条件下应力降计算公式为

式中,ρ为研究区域介质密度;Rθφ为 SH波的震源辐射因子;Ω0、fc分别为零频极限、拐角频率。

地震震源谱一般由多台平均得到,这在一定程度上减弱了震源辐射因子对计算结果的影响,且震源辐射因子的取值只有当台站非常接近S波节线或台站恰好处于S波节线位置上时才会产生严重的误差(康英等,2004;Stork,2004),因此震源辐射因子对应力降计算结果的影响可忽略不计。

关于介质密度ρ对应力降的可能影响,根据对滇西地壳三维密度结构(杨文采等,2015)及鲁甸震区地壳平均密度的研究(杨光亮等,2014)可知,云南鲁甸、景谷地区平均密度最大不确定性约为10%,基于式(9),当不考虑其他因素的影响时,其对应力降不确定性的影响也约为10%,但对鲁甸地震、景谷地震序列各震级段余震应力降随时间的变化,即使考虑最大10%的应力降不确定性,也远小于实际应力降随时间的变化,因此,区域密度不确定性所导致的应力降不确定性远小于实际应力降随时间的变化,据此,亦可粗略忽略区域密度不确定性对应力降的影响(周少辉等,2017)。

关于拐角频率fc和零频极限Ω0对应力降计算结果的影响,由于中小地震的拐角频率往往落在仪器带宽的边缘附近(Hough et al,1995),而获得拐角频率和零频极限在大多数情况下依赖于人工判断,有很强的主观性(刘杰等,2003),同时在地震波传播过程中,介质对高频成分存在较大的衰减作用,对同一地震,若接收点位于地震波辐射的不同方位,则接收到的频率也会不同(傅承义等,1985),因而,具体到频谱图上,拐角频率和零频极限的测定往往就有很大的不确定性(吴忠良等,1999)。更为复杂的是,在实际研究中,很少能够判定拐角频率的变化是由测量误差引起的,还是由震源性质变化引起的(Sonley et al,2006;Prieto et al,2007)。因此,对震源谱拐角频率fc和零频极限Ω0的准确识别本质上非常困难。此外,由震源谱拟合计算拐角频率fc和零频极限Ω0的过程中,还存在噪声项、仪器项、传播路径效应和台站的局部场地效应等诸多影响因素,若考虑误差传递的话,消除这些影响因素过程中所导致的对应力降计算结果的影响究竟如何也尚不明晰。一般认为:① 由于所用到的台站地震仪一般为同类仪器,因而仪器响应对记录信号的影响是固定、一致的,短期内不随时间而改变;②由于台站环境短期内不会有大的改变,因而台站周围环境噪声对结果无太大影响;③一般采用多台多震联合反演方法计算介质品质因子Q值,以此消除传播路径的影响(Atkinson et al,1992、1995;黄玉龙等,2003)。由于不同构造区具有不同的 Q值,因此应保证台网射线覆盖区属于同一个构造区域,否则,结果误差可能很大。对地震序列应力降研究而言,相对于较大的震中距,所有地震均局限在一个较小的空间范围内,这可以确保在同一个构造区域里计算Q值;场地响应与近表面地层密度及地震波速度等有关,与地震波传播距离无关(Shearer,1999)。目前大多采用多台多震联合反演的方法求取台站场地响应;而在此之前采用多台多震联合反演方法计算非弹性衰减系数并采用三段几何衰减模型计算几何衰减(Atkinson et al,1992、1995;黄玉龙等,2003),最终场地响应取多震平均结果,因而也可认为对结果无显著影响(刘杰等,2003)。可见,从可能影响拐角频率、零频极限测量的各项因素来看,每个单项因素的影响在一定的假设前提下似乎都可忽略。然而,周少辉等(2017)以鲁甸、景谷地震余震序列为例并结合数值实验所进行的研究则得到不一致的认识。他们选择某一较小震级范围(如2.5≤ML≤2.9)内的地震进行研究,以尽可能消除震级对拐角频率的影响(Savage,1972;华卫,2007),并将该震级范围内所有地震事件拐角频率的平均标准偏差粗略地作为每次地震拐角频率的测量误差,由式(9)求Δσ对fc的偏微分,当不考虑其他因素的影响时,即可获得与拐角频率测定误差相对应的应力降计算的不确定性。结果显示,拐角频率测量误差对应力降计算结果产生了显著的影响,误差棒几乎完全覆盖相邻地震事件应力降随时间的变化。对零频极限开展类似的研究,也得到同样的认识。从这个角度来看,前述3.2节根据应力降随时间变化判定震源区后续应力状态、开展强余震预测研究的认识似乎也存在较大的不确定性。

综上所述,辐射因子与区域介质密度对应力降随时间变化趋势的误差影响可暂且忽略。对于获取拐角频率和零频极限过程中可能产生误差的各项影响因素,虽然分开来看,在一定假设前提下各项因素似乎都可忽略,但数值实验结果却显示,拐角频率、零频极限测量的综合误差对应力降计算结果会产生显著影响,误差棒几乎可以完全覆盖余震应力降随时间的变化趋势。从这个角度来看,根据应力降的时空变化判定震后地震活动趋势的认识似乎也存在较大的不确定性。

5 讨论及结论

(1)地震应力降一般为零点几兆帕至数十兆帕,1~3MPa为优势分布范围。中国大陆地区的中小地震应力降为0.1~20.0MPa,绝大多数小于10MPa。关于地震应力降与地震震级之间的关系至今仍未有统一的认识,常应力降模型认为,应力降不随地震震级的变化而变化,但事实上“大”地震与“小”地震情况有别,对于“大”地震,应力降宏观来看不随地震震级变化而改变;而对于“小”地震,应力降随震级(或地震矩)的增加而增大。从应力降随深度的变化来看,理论上在更深处,断层承受的正应力更大,因此断层在破裂前可以支撑更大的剪切载荷,地震发生时会有更大的剪应力释放,因而在较深处可以产生更大的应力降;然而有研究认为,应力降对深度不存在明显的依赖关系,应力降随深度增加而增大的研究结果可能是由于研究中对地壳浅部采用常剪切波速所致。对于不同的断裂方式,有研究认为,由于逆断层事件摩擦强度最大,其剪应力最高而正断层事件最低,因此逆断层事件应力降大于走滑事件,而走滑事件应力降又大于正断事件;但也有研究认为,走滑断层事件应力降显著高于其他类型断层,而正断层事件应力降也高于逆断层事件应力降,他们认为这种现象可能是由于矩震级相等时,走滑型地震的平均拐角频率比其他断裂类型地震更高所致。

应力降空间分布存在一定的区域特征。沿中美洲科科斯俯冲带与太平洋苏拉西威西岛北部附近为全球地震应力降最低的区域,全球最高应力降出现在兴都库什地区,南太平洋贝尼奥夫带的俯冲带北端(汤加-克马德克地区)有系统性较高的应力降分布。就更小空间尺度而言,对同一地震序列,高应力降地震主要在靠近主震与强余震震中的范围内分布。应力降与地震破裂过程及构造发育程度有关,闭锁、不连续或年轻构造带上地震的应力降一般较高,低应力降地震则常出现在曾经历过区域性地震矩释放的地区(相对破碎区域)。水库地震的应力降明显小于天然地震。板内地震释放的应力降普遍比板间地震高,板间地震应力降相对较低可能与俯冲区域刚度相对较低有关。

总之,应力降与震级、震源深度、构造系统、震源机制、序列类型等之间的关系复杂,认识不一。这种差异可能主要是因为大部分研究结果都是针对某个特定区域的部分地震序列的,而地区差异、序列类型差异及同一区域地震事件发生时间的不同都可能对结果产生很大影响。因而基于现有资料,应力降与上述各因素之间的关系缺乏统计显著性检验,仍待更系统、深入地研究应力降与上述因子之间的关系。

(2)应力降在震后趋势判定中可以发挥一定的作用。从现有有限的研究结果来看,主-余型地震序列的余震应力降相对较高,而震群型序列余震的应力降则普遍较低,前震序列的平均应力降比余震序列大约高1倍以上。当强震的静态应力降与动态应力降之比大于0.2时,可能为孤立型或近孤立型的主-余型地震;当比值小于0.2时,强震可能为多震型或强余震丰富的主-余型地震。

应力降的时空变化对于后续地震活动趋势判断有一定指示意义,尽管研究样本有限,但现有研究还是显示,消除震级影响之后,小震应力降在强余震发生前大多存在一定的上升趋势,高应力降背景往往与强余震发生之间有较密切的关系。因而,震后应力降随时间持续升高—快速转折的变化对后续中强震可能有一定的时间指示意义。同时,应力降空间变化与强震发生地点间似乎也有一定的相关性,高应力降地震主要在靠近主震与强余震震中的范围内分布。震源区中小地震应力降主要反映震源区域的背景应力水平,高值应力降表明该区域的应力水平相对较高,后续发生中强震的可能性较大。

(3)诸多因素会影响应力降的计算。针对中小地震,选择布伦圆盘模型之后,破裂模型对所有地震均具有一致的影响,可不再考虑。从圆盘模型应力降计算公式出发,简化条件下,当不考虑其他因素的影响时,1%的拐角频率变化可引起3%的应力降变化;而1%的区域介质密度、零频极限和辐射因子变化,均可引起1%的应力降变化。具体来看,震源辐射因子对应力降计算结果的影响可忽略不计。对研究区域密度不确定性所导致的应力降误差而言,即使考虑区域密度最大不确定性,其导致的应力降误差也并未能覆盖实际应力降随时间的变化,因此区域密度不确定性对应力降的影响也可暂不考虑。拐角频率和零频极限由震源谱拟合计算得到,在计算过程中存在诸多影响因素,如噪声项、仪器项、传播路径效应和台站的局部场地效应等。从单项来看,每项因素的影响在一定的假设前提下似乎均可忽略,但事实上,数值实验结果却显示,拐角频率、零频极限的综合误差对应力降计算结果有显著影响,误差棒几乎完全覆盖余震应力降随时间的变化。从这个角度来看,根据应力降时空变化判定震后趋势的认识似乎也存在较大的不确定性。因此,应力降计算过程中各项因素对结果的影响,是基于应力降变化的各项后续研究的基础。

(4)需要指出的是,从现状来看,对于应力降应用于地震预测或序列趋势判定的工作,已有的震例研究不多,且绝大多数缺乏必要的统计检验和震例验证,从预测的角度,这不能不说是一个缺憾。许多研究更是从物理概念或模型出发,认为什么样的应力降变化“应该”与高的或低的应力状态相对应,其中包含了诸多的人为假设,但事实是否如此,尚无定论甚至还有争议。简言之,由于受研究深入程度有限、统计样本数偏少、模型及参数差异等众多因素的影响,所得到的认识在外推运用时需要慎重对待,对同一地区、相同震级范围、不同时期的地震的应力降进行对比,对实际序列趋势判定工作可能更为重要(蒋海昆等,2015)。此外,震源参数计算的误差分析,也是一个需要认真讨论的基础问题。