张振铎们的意义

20世纪之初中国的国画中心(当然也是美术的中心)——上海(包括长江三角洲一带)、北京(包括天津)、广州,是呈三足鼎立态势的。这三个中心,聚集着大批的国画家,开办了不少的美术院校,有着众多的画社与画会,当然也有着发达的绘画市场。而除此之外的中国其他地方,国画的发展就其影响而言几乎等于零。如果中国内地别的城市要发展中国画,非得与这三个中心发生关系不可。这种情况甚至影响到了20世纪下半叶中国各地画坛中国画的发展。

武汉作为中国内地的城市,在中国美术界却有着较之内地绝大多数城市所没有的很高的地位,这在中国内地城市中,却是不多见的。武汉在美术领域,不论是国画、油画、水彩画、雕塑,甚至连美术史论研究,都有一批(而不是一两个)国内一流的艺术家和学者,而且这些人走南闯北,不论在过去,或是今天,影响及于全国,这在内地城市中是罕见的。

一座城市美术事业的发展和影响,一定程度上取决于这座城市所拥有的著名美术家。如果这些美术名人又是教育家,那这座城市在美术上的成就就可以期待了。例如,如果没有毕业于北京艺术专科学校的赵望云,西安就不可能有长安画派;没有毕业于上海昌明艺专和新华艺专的冯建吴和段虚谷,四川也不可能有20世纪初的中国画教育(重庆的抗战部都聚集全国大批文化人,那是后来了);没有上海艺专毕业的阳太阳回到广西,广西的画坛及绘画教育事业亦将另番景象。而没有这种源自三大中心的核心人物,就没有这个地方美术发展的可能。请想想那众多至今难有名画家存在的城市和地区,那几乎就是中国美术版图中的无人区……以此观之,武汉如没有包括张振铎在内的“三老”们,武汉的中国画画坛也难有今天这般红火。

作为内地城市的武汉在美术事业上的发展是幸运的。武汉的美术教育和中国画的发展与20世纪上半叶中国这三大中心均有直接的联系。或许因为在中国版图上处于中心的位置,武汉与各地的联系都十分紧密。1897年出生的张肇铭,就读于北平艺专,师从于王梦白、陈师曾、姚茫父。回到武汉后任教于武昌艺专和此后的中南艺专。出生于1902年的王霞宙则就学于南京艺术专科学校,师从梁公约、贺履之、肖厔泉。从文化上看,南京可算海上文化辐射之范围。王霞宙此后教授中国画于武昌艺专和50年代后的湖北艺术学院。当然,当时国画三大中心中,上海是绝对的中心。从一定程度上看,北京、广州的中国画坛亦可看成是上海中心的辐射。而1908年出生于浙江浦江的张振铎,1924年考入上海美专,学习中国画于潘天寿。毕业后25岁就担任上海新华艺专的中国画教授。此后一生从事于美术教育事业,先后担任过昆明国立艺专、重庆西南美专、武昌艺专、华中师院、湖北美术学院的中国画教学达60年之久。这“三老”就串联上了上海与北京这两大国画中心。广州这一中心与武汉的联系来得迟一些。1953年院系调整,集中了湖北、广东和广西的美术力量,阳太阳、关山月、黎雄才等都集中到了武汉的中南艺专,直到1958年。这样,武汉在内地各大城市中就得天独厚地拥有了来自三大中心的直接影响。本文就中国画的影响论述多一些,另一影响,即1920年蒋兰圃、唐义精办武昌艺专,则是唐一禾等一批留学东西洋的学生加盟。学校先后聘请了一批重要的艺术家来校任教,如闻一多、洗星海(留法)、贺绿汀、吕骥、唐一禾(留法)、庄子曼(留法)、曾一橹(留法)、彭友贤(留法)、倪贻德(留日)、关良(留日)、许太谷(留日)、王道平(留日)、蒋治民(留日)、林葆青(留日)、彭沛民(留英)、何之培(留法)、郑人仇(留日)、孙行予(留日)、陈子和(留日)以及王霞宙、张肇铭、杨立光、刘一层、冯法祀、刘依闻、张振铎、程白舟、钱延康、阮璞、刘国枢、周大集、陈簘空、缪天瑞等,学校还聘有若干外籍艺术家任教。20世纪初办艺术教育的这种教师队伍阵容,除上海、北京、广州外,别的城市是找不到的。武昌艺专有国画专业,后来被称作“三老”的王霞宙、张肇铭、张振铎都曾任教于此。当然,武昌艺专后来几经演变,最后成为今天的湖北美术学院。

以上面这些武汉中国画教学和创作的背景来看张振铎,或许可以一窥其影响。

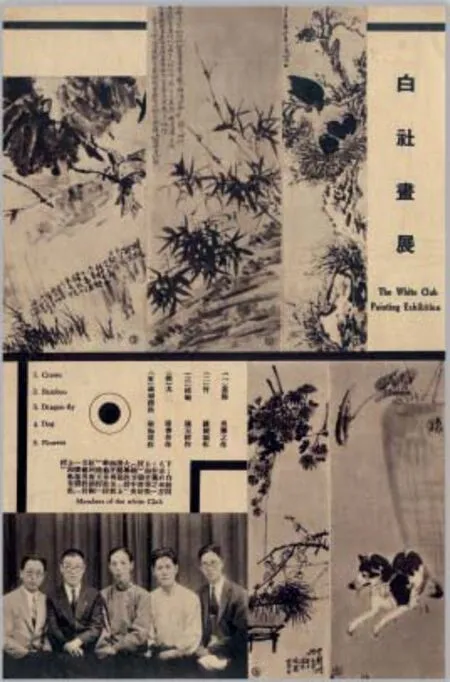

张振铎就学于上海美专,直接受教于经亨顾、吕凤子、潘天寿,为上海美专首届艺教系毕业生。张振铎在二十余岁时就成为中国现代画史上著名的“白社”成员,使自己从潘天寿的学生一变而成为介于师友间的画友关系,可见潘天寿对他的器重。同时加入白社的还有长于他的侄子张书旂。那时的张书旂名声已不小,作画写实,长于用色用粉,对张振铎的画风还有影响。白社成立之初只有五个人,即诸闻韵、潘天寿、张书旂、吴弗之和张振铎,后来又加入了朱屺瞻、诸乐三、姜丹书、潘韫华、郭沬文。这些人,后来大多都是现代中国画画史中的重量级人物,按在国立艺专任教时张振铎教过的学生吴冠中当时的印象,张振铎画小写意花鸟,生动活泼,潇洒自然,画面以墨色为主,只偶然点缀设色。其画吸收了张书旂的滋润优美,又有诸闻韵的苍劲雅逸。但张振铎在湖北阶段后期的作品却一洗早期小写意的秀润,而向雄肆霸悍大气磅礴一路大写意方向发展。这似乎是向其天寿师的“一味霸悍”方向回归。由于在上海受到的海派中国画的教育,张振铎特别重视书画结合,用笔强化“写”的书写性,强调笔墨自身的表现意味,具有突出的海派特色。但数十年在湖北生活工作与创作,用楚文化的神秘大气朴拙,如曾候乙墓器物造型纹饰对晚期的张振铎就有重要影响,他愈至晚年,画风愈发雄肆,给人一种海派笔墨之金石气与荆楚神人相合的宇宙感合而出之的印象。张振择在湖北从教大半个世纪,他的画风对湖北中国画诸家那种创意十足,神秘幽深、大气磅礴、雄肆奇崛画风的影响是值得研究的。

白社画展海报

张振铎不仅作为一个标准的海派国画家,以其非常地道的文人修养文人笔墨一直影响湖北画坛,作为当时一个进步青年,抗日战争时期,他还去过延安,进过延安公学,参加过抗日工作。1943年,他还和赵望云、司徒乔、关山月等人一起去西北祁连山敦煌一带写生和临摹壁画,亦即这位一度纯粹的海派文人画家,也激发出一股爱国的激情和革命的热情。这一方面形成了他后期大气磅礴的风格基础,一方面使他的绘画观念由纯文人的观念而转向关注社会人生。作为一个花鸟画家,他把他的花鸟画文人常规题材向更广阔的如菜花、小麦、蓖麻、包谷(玉米)、高粱、向日葵等农作物方面发展。周韶华说,“张振铎教授不把自己的生活视野囿于盆景、花圃和鸟笼的狭小天地里,而是把眼界扩大到广阔的生活和大自然中。他泛舟太湖和富春江,登黄山和华山,游大西北的祁连山,访问敦煌和延安,从扬子江南北到黄河上下,从皑皑的东北雪原到郁郁葱葱的岭南,足迹追布大半个中国……像他这样以壮阔的山河气势入花鸟画的画家,我国尚为数不多”。当然,写生,是20世纪中国画界一个主题词,尤其是50年代之后,在湖北“三老”中,都不乏写生的经历。张振铎在30年代接受延安革命文艺风气的洗礼,在从延安回浙江后向学生宣讲大众哲学、大众文艺,40年代参与著名的西北写生,与当年在美术界具明显“进步”意识的赵望云、关山月定交,在艺术与社会与自然关系上的认识,应该更具备自觉的性质。与五六十年艺术家们严重不适应社会要求相比,张振铎与社会要求间的关系显然更协调,更自然,更自觉,故与张肇铭、王霞宙相比较,他的影响力发挥也当更顺利(这点,目前的张振铎研究普遍被忽视)。加上“三老”中,张振铎的年纪偏小一些,较之张肇铭和王霞宙一直生活在一个相对封闭的年代,张振铎则有幸在改革开放的年代生活、创作与工作,他在湖北画坛的影响或许更大一些。

湖北的中国画画家们或者是张振铎的学生,或者受其影响,其创作或多或少或直接或间接受到张振铎(也包括王霞宙、张肇铭)的影响。以画坛领袖周韶华先生为例,他从1949年始就与张振铎交往,自称“在近半个世纪的岁月中,我与张先生往来不断,一直把他尊为长者和老师,他也谦虚地说,要从我的创新中吸收新鲜血液,成为忘年交”。当代湖北中国画画坛著名画家中,少有未受过张振铎先生教诲的。冯今松先生在谈到张振铎对湖北中国画画坛影响时说,“张振铎老师在湖北就是倡导、实践这“三新”(指内容、形式、技法的创新)的开路人,是江夏地区这一充满生机的地方画派的开先河者。我这样说,是我几十年跟张老学画的切身体会”。因《婆媳上冬学》获全国美展一等奖而斐声画坛的汤文选也是张振铎的学生。在其“思师张振铎先生百年诞辰”之际,汤文选还感慨地说,“我年已八十有五,此身有幸列门墙,授业传经恩泽长,抚今忆昔,百感交集”。比之周韶华、冯今松、汤文选们,更年轻一辈的画家们也受过张振铎的教诲。以成立于1980年的“申社”为例,张振铎为该画会的顾问,申社1984年第六届全国美展参展十一件作品,九件作品入选优秀作品,一件为银奖,这不仅对一个省来说成就已经可观,对一个画会来说,则堪称罕见了。当然,张振铎等“三老”们影响更多的是整个湖北省的国画水准,尤其是20世纪上半叶和五六十年代,张振铎等“三老”执掌湖北乃至中南中国画教学,对湖北中国画的发展,无疑是决定性的因素。从20世纪全国中国画的发展角度看,尤其是上半叶,正是张振铎们的贡献,建立起内地与沪、京、粤三大中国画中心的联系,中国画发展的全国性总体格局才得以形成。以此观之,张振铎们的意义,就不只限于湖北了。

——何香凝与新中国时期的北京画坛