技术、身体及其空间表征

刘伟伟 刘侃文

身体是技术活动的重要构成要素,技术活动通过身体的行为得以可能,但目前学界对技术活动的理解更多地集中于技术与人造物本身,对身体的关注则有所欠缺;另一方面,以往关于技术活动的空间问题研究从静态且孤立的角度出发来解读动态变化的完整技术活动,这就使得该解读方式不能呈现出技术活动的完整特征。因此,技术活动中身体的空间表征问题研究需要新的解读方式,而以身体意向性为特征的技术活动中身体的空间表征结构则为此提供了新的视野。

一、技术活动中的身体意向性还原

在技术活动中,身体有着自身的独特性质,是技术活动的有机组成部分之一,“身体参与了技术活动,更多地是一种创造事物的工具”①Kitarō Nishida,Place and Dialectic:Two Essays by Nishida Kitaro,Oxford:Oxford University Press,2012,p.35.。梅洛—庞蒂将身体赋予主体性地位,这使得身体成为知觉对象、理解对象与反思对象的主体,而身体—主体的一系列行为直接或间接地以意向性作为基础,因此,身体作为意向性活动的载体与主体,我们可以将其总结为身体意向性。通过在身体意向性的基础上理解工具属性与“人—技”关系,我们可以发现身体意向性在整个技术活动中处于重要地位。

首先,客观主义描述工具属性的局限性。若把工具作为研究的首要对象,那么我们的讨论主要涉及工具属性的以下几个方面:(1)工具的功能性。工具的功能性可以分为主要功能与次要功能,功能性的展现不一定局限于某一种被使用的工具之中,多种不同的工具在被使用时亦可以表现为同一种功能。功能性不要求对工具内部的具体结构与特征进行详细的解读,外在的效果与作用反而是功能性的重要体现之处。 (2)工具的应用。工具的应用是指某一工具在技术活动相关领域中的具体使用。“木匠能拿起锤子(以及装满钉子的围裙,也许还有几块屋顶板),用钉子把屋顶板钉在屋顶上”②唐·伊德:《技术与生活世界:从伊甸园到尘世》,韩连庆译,北京:北京大学出版社2012年版,第35页。,工具的应用使得工具参与进技术活动之中,并推动整个技术活动的发展进程——迅速发展的科学技术、浓厚的科研氛围、抑或可能的其他社会条件均使得工具的应用成为可能。 (3)工具的数据化描述方式。当某一工具被描述时,一般被数字化的内容有科研时间、规格、型号、工具性能以及使用方式等部分。工具的数据化描述方式使得工具的使用更加精确化,其亦有利于整个技术活动的客观化。然而,以上讨论仅仅以工具作为技术哲学的研究对象,该讨论方式着重强调工具的物理表征及其属性,以至于忽视了身体对工具所施加的影响,存在“天真的客观主义描述喜欢从对象的特性着手刻画或定义技术”③同上书,第102页。的问题,所以“身体”概念的引入则会加深我们对技术活动的理解。亚里士多德认为人的双手可以是“角”“矛”或者其他的工具,恩斯特·卡普(Ernst Kapp)亦将技术解释为对人体器官的投影。上述二者均把工具与身体器官作比较,认为二者之间存在着一定的关联性,而工具之所以可以与身体相契合,其主要原因在于工具有意识或无意识地模仿着身体。通过类比的思路,亚里士多德与卡普揭示了身体与工具的关系:身体作为工具模仿对象的原型,工具作为身体模仿行为的结果。这种物理与生理对应的关系不仅构成了“人—技”一致的空间结构,而且正是此种映射关系使得身体不再局限于肉体本身,其可以在“人—技”关系的空间中延伸或收缩。不仅如此,身体周围事物的结构与位置亦将因技术活动的影响而有所变化,形成空间上的遮掩与彰显。正如当人驾驶汽车时,人的双脚通过车轮得以延伸,而在驾驶过程中,与过往其他车辆的相遇、避让与车身的重叠则形成空间上的遮掩与彰显。

其次,“人—技”关系的身体意向性诠释。通过对工具与身体二者之间关系的探讨,我们发现工具对身体的模仿揭露了仅以工具作为研究对象路径的局限性。身体为实现自身的某一目的,以工具模仿身体作为表面手段,实际将身体意向性赋予给工具。以工具的“功能性”为例,客观主义者在一定程度上会认为功能性是工具所固有的属性之一,但从身体意向性的角度重新分析该观念,我们则会发现功能性并非是工具的固有属性:身体意向性在技术活动中的意向对象为技术活动的目的,身体意向性的技术目的赋予工具以功能性,由此工具的“功能性”便得到了体现。身体意向性会指向某一种技术目的,并借助技术活动以实现此种技术目的,所以某一技术目的的实现在客观上便表现为工具的某一功能目标的顺利达成。身体意向性的技术目的主要通过两种“设计”的方式得以实现:其一,“设计”新的工具,例如“设计”出冰箱以实现食物保鲜的目的;其二,在原有技术活动的基础上“设计”新的技术目的。另一方面,身体意向性的技术目的的实现会与实际结果产生契合或相异的情况,而契合与相异这两种情况便是判断技术活动的实现结果是否与技术活动的目的相一致的标准。在此种标准之下,“选择”成为身体意向性对待众多技术活动的表现形式,身体意向性会选取适合自身的技术活动。我们假设使用者从A地前往B地,有多种交通工具可以供其选择,但飞机成为了使用者最后的选取对象,因为飞机方便高效的特性更加有利于身体意向性技术目的的实现。

综上所述,身体意向性是“人—技”关系的关键点。在身体意向性的作用下,工具属性获得了新的理解方式,并且身体意向性会“设计”与“选择”合适的技术活动以实现技术目的,从而成为技术活动中身体的空间表征问题研究的起点。

二、身体意向性在技术活动中的表征结构

身体意向性与技术活动紧密相关,“技术的产物是以意向性为特征的”①Maarten Franssen,Pieter E. Vermaas,Peter Kroes,Anthonie W.M. Meijers,Philosophy of Technology after the Empirical Turn,Switzerland:Springer International Publishing,2016,p.307.。在二者相互交流的过程中,技术活动对身体意向性的取舍会彰显与遮掩部分身体意向性,促使该部分的身体意向性对身体意向性的空间表征结构产生延伸或收缩的作用,由此造就了身体意向性游走于技术活动之间的表征结构。

首先,技术活动中身体意向性的表现形式。梅洛—庞蒂认为,“当我的实际身体与景象要求的潜在身体一致时,当实际景象与我的身体在自己周围投射的环境一致时,这个空间平面通常出现在我的运动意向和我的知觉场的连接处”①莫里斯·梅洛—庞蒂:《知觉现象学》,姜志辉译,北京:商务印书馆2001年版,第319页。,这就说明“运动意向”成为梅洛-庞蒂理解身体空间结构的表征方式。此“运动意向”有两种阐释的途径:一方面是身体直接参与其中的技术活动,身体在技术活动中的实际在场,是一种身体直接参与的技术活动;另一种则是作为动机的“运动意向”,“运动意向”与技术活动中的身体意向性相关,身体意向性在技术活动中有着明显的技术目的,由此推动技术活动的发展。

关于第一点我们可以认为,作为身体直接参与其中的技术活动的优势在于身体意向性能够对技术活动做出直接与当下的回应,然而这也是该“运动意向”的缺陷之一,因为在更多的情况下,身体不能直接进入施工作业现场,例如对核辐射的检测时,往往需要机器人作业或身着防护服才能进入,而且这种技术活动更多的是在展示技术活动中身体意向性的具体表现,并未解释身体意向性是如何参与进技术活动之中的原因。但若把第一种路径纳入第二种路径时,前者的问题则可以得到解决:一方面身体意向性赋予技术活动以目的并产生达成该目标的驱动力;其次,身体意向性使得即使是身体不在场的技术活动也得以可能。在深海作业中,身体由于海水的压强而不能直接潜入深水进行作业,但仍然可以通过操控操作面板的相关按钮观看显示屏幕,并且在电缆的连接下,使用者可以与深海中的潜水艇实现互动,从而在身体不在场的情况下顺利完成任务。在这一系列的过程之中,涉及的便是技术活动对身体意向性的取舍情况。

其次,技术活动对身体意向性的放大与弱化作用。在各种现实条件的作用下,身体意向性与技术活动难免会有相互冲突之处,二者不能高度地契合一致,所以技术活动会对部分的身体意向性做出取舍以保证技术活动的顺利完成,这表现在:首先,技术活动若不加取舍的完全保留所有的身体意向性,即技术活动仅为实现其自身功能而单纯再现全部的身体意向性的话,则正如伊德(Don Ihde)所论证的案例:一架对文献检索毫无能力的阅读机器,无异于直接把人放置于图书馆中并对所需内容进行一页一页地翻阅查找工作②唐·伊德:《技术与生活世界:从伊甸园到尘世》,第81页。,此种技术活动不能对身体意向性产生积极作用;其次是技术活动对身体意向性毫无保留的情况,其意味着技术活动完全不与身体意向性相配合,二者之间完全无法协调;最后为技术活动对身体意向性有所取舍的情况,其意味着技术活动对身体意向性产生了技术上的放大或弱化作用,在这种放大或弱化作用下,一部分的身体意向性得以满足,而另一部分则有意或无意地被忽视。以衣物为例,衣物放大了避寒的身体意向性,却弱化了身体意向性在行动上的舒展度,在保暖的同时使得身体行动不畅,在这组矛盾的驱使下,身体意向性会探求新的技术活动以改善现有状况。由此可知,技术活动对部分身体意向性产生的放大与弱化的矛盾作用在空间上具有彰显与遮掩的属性:技术活动的加强效果使身体意向性得以彰显,身体意向性不会因技术活动而受到阻碍,使得某一工具或技术活动成为“在手”状态;与此同时,弱化作用在一定程度上忽略了部分的身体意向性,因而整体的身体意向性的通畅性与完整性遭到破坏,为了弥补这一缺陷,身体意向性便又会“设计”或“选择”新的技术活动。因此,通过“设计”与“选择”等延伸或收缩身体意向性空间的方式,身体意向性在技术活动的彰显与遮掩的曲折空间中前行,进而形成技术活动中身体意向性的空间表征结构。

最后,身体意向性在技术活动中的过程表征。“此在本质上不是现成存在,它的空间性不可能意味着摆在‘世界空间’中的一个地点上”①海德格尔:《存在与时间》,陈嘉映、王庆节译,北京:生活·读书·新知三联书店2014年版,第122页。,在彰显与遮掩的技术活动的空间中,身体意向性在其中曲折前行,在各个技术活动中或是得到满足或是遭遇阻碍,进而展现出跨技术活动、跨事物的特征,此即为技术活动中身体意向性的空间表征结构:身体意向性游走于技术活动之间。此种游走不仅仅意味着“设计”或“选择”某种技术活动,亦体现出身体意向性对技术活动具有类似于谜语游戏的审美活动。通过“设计”一栋房屋可以实现居住的身体意向性,在彰显了起居的身体意向性的同时,身体意向性考虑照明通风的技术目的进而“设计”出窗户,但是固定静止的住房则遮掩了身体意向性对出行的考虑,于是身体意向性需要“设计”或“选择”某种出行方式,而确定了某种出行方式之后,例如自驾车,身体意向性便不得不考虑汽油是否充足的问题,所以身体意向性从建造住房开始,经历了设计玻璃、选择自驾车、检查汽油等技术活动,最终形成了身体意向性游走于技术活动之间的表征结构。在身体意向性掌控技术活动的基础上,技术活动不再仅以使用与操作的客体身份出现,而是成为身体意向性的延伸,身体意向性可以以一种审美的态度去欣赏这些技术活动:感受技术活动的精密与巧妙,体验在生活世界中技术活动带给身体意向性的便捷与愉悦,体悟身体意向性本身的趣味。福柯借委拉斯开兹的《宫中侍女》论述,“任何目光都是不稳定的,或者还不如说,在正垂直地洞察画布的那个目光的空地之间,主体和客体、目击者和模特无止境地颠倒自己的角色”②福柯:《词与物:人文科学考古学》,莫伟民译,上海:三联书店2002年版,第5—6页。,无从确定的观看的起点与终点使得目光在事物与事物之间来回移动与停留,此即类似于身体意向性游走于技术活动之间的表征结构。

三、技术活动中身体意向性的空间表征原则

身体意向性游走于技术活动之间,形成了动态的空间结构,从身体意向性直接或间接面对的技术活动出发,经过各个技术活动而又不停留于某个具体的技术活动,从而构建起技术活动中身体的空间表征的总体结构,然而身体意向性的游走并非是杂乱无章的,其有着自身可寻的规律。

首先,作为身体意向性载体的身体参照系。梅洛—庞蒂认为身体知觉场是暧昧的,然而其并未认识到正是作为身体意向性载体的身体本身为身体意向性指明了路径。在此,我们以盲人与普通人如何辨别方位为例来展开讨论:普通人有以下几种方式辨别方位:普通人通过参考某一参照物从而对自身所处的位置加以定位,或通过“东西南北”四方位对身体定位,抑或通过“前后左右”的方式对身体定位。这些方式可以全部适用于普通人,但盲人失去了视觉,缺少对定位所需的视觉能力,因而在这些方式中只有最后一种方式适用于盲人,其原因在于以外部某一事物作为参照物的第一种辨别自身方位的方式——前提条件在于视觉的完好,而盲人缺乏此能力,所以,以外部事物为参照物进而对自身加以定位的第一种方式对盲人辨别自身方位而言明显地不适用;第二种方式亦有第一种方式的局限性,普通人在辨认方位时,往往会首先查看地图是否有着正反与颠倒的情况,而在无盲文的条件下,盲人无法从视觉上判断地图是否有正反或颠倒的情况,所以盲人在失明状况下无法通过此方式判断自身方位。而第三种方式则不同,虽然该方式与第二种方位判断法相似,但与其刚好相反,第三种方式不是以外部事物作为辨认方位的参照物,而是以身体作为参照系,例如盲人通过右手在整个身体中的位置而辨认出“右”的方位,正如儿童通过右手拿筷子辨认出“右”这个方位;若该盲人是左撇子而将“左”辨认为“右”,虽然从字面上看与该观点相矛盾,然而此种矛盾反过来印证了即使与多数人有着不同的判断结果,但盲人正是通过身体才可以对自己的方位加以定位。所以盲人不以外界参照物作为辨认方位的方式,而是以自己的身体作为参照系,以自身的身体为基点,通过发出信息、接收信息与反馈信息认识身体周围的环境,并对身体周围的事物加以空间构 建。

其次,技术活动中身体意向性的两类原则。在技术活动中亦是如此,“用在身上的上手事物必须依左右来定向”①海德格尔:《存在与时间》,第126页。,身体意向性在身体参照系的基础上与外界发生联系,形成两类身体意向性在技术活动中的原则:一是身体意向性接受外界信息,成为技术活动的导向;二是身体意向性指引着技术活动,二者均形成相关条件下的各个世界。若不是如此,技术活动与身体意向性互不协调,形成不了身体意向性的总体结构。

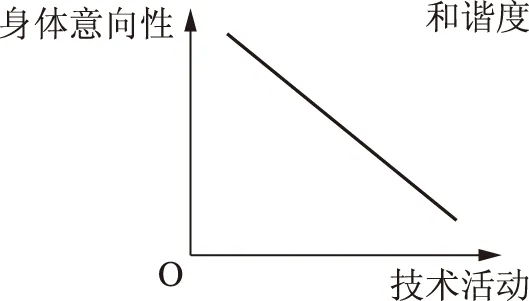

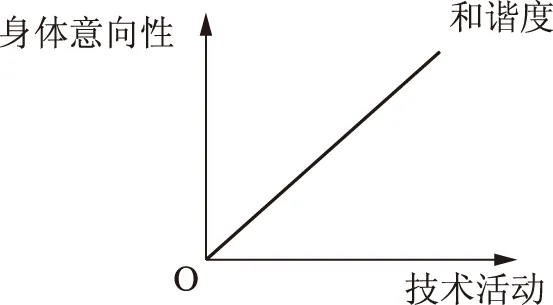

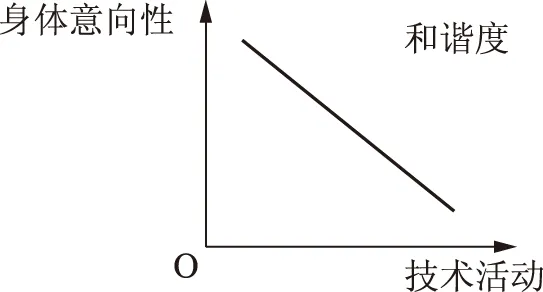

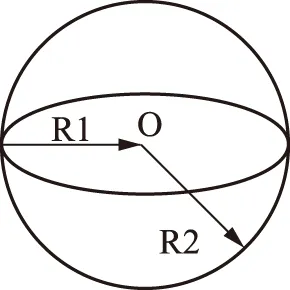

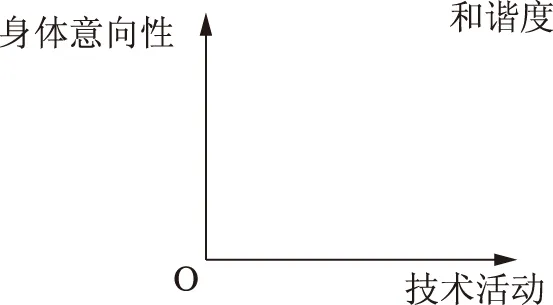

原则一:身体意向性作为技术活动的导向。在身体意向性游走于技术活动之间的过程中,技术活动以身体意向性作为其导向,“意向性活动是技术行为研究的构成要素”①V.K.Kool,Rita Agrawal,Psychology of Technology,p.313.。我们可以以图示的方式表示:在身体参照系中,以身体意向性O为“球心”,以指向身体意向性O的“导向”为“球半径”R1,其所形成的范围便是该原则下所形成的相关世界W1,如图1。若技术活动对身体意向性的导向程度越高,则二者形成的世界便愈发和谐,技术活动对身体意向性的导向呈现为和谐状态并以正比关系表示,如图2所示,以大写字母O表示原点,以横轴为技术活动,以竖轴为身体意向性作图;与此相反,若导向程度不高,甚至出现二者不相契合的情况,则二者所形成的世界便愈发不协调,如图3所示。因此,和谐度是身体意向性与技术活动二者所形成的世界的直接表征方式。

W1(图1)

(图2)

(图3)

高和谐度使技术活动成为身体意向性的背景,技术活动突出了身体意向性,而其自身则隐藏于其后,从而使使用者并不感受到其存在。正如海德格尔所举证的锤子,在高和谐度下,锤子“抽身而去”,成为身体意向性的背景而不为身体意向性所觉察,而一旦此种状态被打破,技术活动则从背景中显现并与身体意向性互相争夺凸显的地位,由此造成身体意向性对技术活动的不顺手状态。同样的道理,若座椅的配置比例适当,则座椅的舒适度会使身体放松与愉悦,而且并不会使身体意向性感受其存在,甚至对其外观亦不在意;而当配置比例不适合身体意向性时,座椅则与身体意向性争夺显现的地位,于是此时的身体意向性与技术活动便处于不和谐的状态之下。

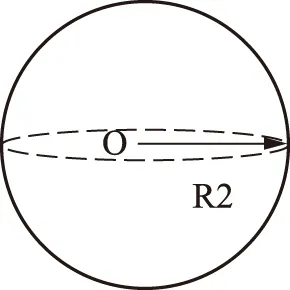

原则二:在技术活动中,身体意向性会与周围身体环境相关联。此环境包括自然或社会、个人与他者、民族与国家等各个要素。我们依然以图示的方式来阐述:以身体意向性O为“球心”,以身体意向性的“关联”为“球半径”R2,其所形成的范围,即身体环境便是技术活动与身体意向性二者所形成的相关世界W2,如图4所 示:

W2(图 4)

与原则一类似,原则二中亦有关于和谐度的问题。当身体意向性通过技术活动能有效地与一个世界相关联时,该世界便有较高程度的和谐度,如在身体意向性的有效的指引作用下,技术活动促进了某一国家或地区的经济与社会的快速发展,提高了人民生活水平;反之,若身体意向性不能通过技术活动展现出有效的关联,则会出现生态环境被破坏、科学技术被滥用的情况。因此,我们可以用以下图示(图5与图6)分别表示上述两种情况:

(图5)

(图6)

以上便为身体意向性游走于技术活动之间的总体结构的两类原则,每一条原则均解释了身体意向性与技术活动之间的关系,并且在二者的相互作用上构建出相对应的世界,正如海德格尔所认为的“在某某环围中”①海德格尔:《存在与时间》,第120页。。这些原则均使得身体意向性有迹可循,不至于像梅洛—庞蒂所认为的那样过于“暧昧”。我们可以将以上所涉及的图示加以总结,并构建如下身体坐标系:以身体意向性O为原点,以指向身体意向性O的“导向”为“球半径”R1,以身体意向性的“关联”为R2,形成以身体意向性O为“球心”的图形。该“球体”的范围随“导向”与“关联”作用的范围而变化,“球半径”越大意味着身体意向性与技术活动涉及的范围越广,“球半径”越小则意味着二者涉及的范围越窄,但是两类“球半径”不具有直接的相互比较性,其属于不同的衡量范畴,二者共同形成世界W,如图7所示。根据类似的理由,我们亦可以用图8作为表示身体意向性与技术活动二者所形成的世界和谐度的简要模型,身体意向性与技术活动二者相互作用与影响便形成该世界的和谐度。

W(图7)

(图8)

四、技术活动中不同身体意向性之间的内在规约

身体意向性影响着技术活动中的技术行为,进而形成技术活动中设计者与使用者的身体意向性之间的内在规约,“技术功能与人类意向性的活动紧密相关”①Peter Kroes,Technical Artefacts:Creations of Mind and Matter,Dordrecht:Springer Science Business Media B.V.,2012,p.49.。以“壶”为例,海德格尔在《物》中认为“壶”不仅仅倾倒出作为“饮料”②海德格尔:《演讲与论文集》,孙周兴译,北京:生活·读书·新知三联书店2014年版,第180页。的赠品,而且“在倾注之赠品中逗留着四方之纯一性”③同上书,第181页。,即“天、地、神、人”四方。然而海德格尔并未加以强调壶中之水之所以可以倾倒的原因,即不是壶中之水在自己倾倒自己,而是在身体意向性的作用下使得水的倾倒得以可能。壶中之水的倾倒彰显了身体意向性,并且壶中之水流经生活世界的方方面面又回归于“人”,回归于身体意向性,所以身体意向性经过众多事物最终指向了自我或他者的身体意向性本身,由于是作为他者的身体意向性,所以对技术活动的解读不能局限于身体与技术二者的关系,而是应该探讨技术活动中不同身体意向性之间的内在规约,即设计者与使用者身体意向性之间的深层次关系。

首先,身体意向性在技术活动中的地位。身体意向性在技术活动中是否居于主导地位直接影响着身体意向性与技术活动二者的相互关系。以小农经济与机器化大工业生产为例。在小农经济或类似小作坊的工场手工业中,身体意向性没有被技术活动控制并居于主导地位,该阶段技术活动的流程往往简便单一,重复性高,以累积的生活经验为技术活动的原理,因此身体意向性以独立自主的方式去掌握完整的技术活动;而机器化大工业生产则是技术活动控制身体意向性,原因在于该阶段的技术活动与前者相反,技术活动所涉及的机器体积愈加庞大、操作愈加精细、角色分工愈加细微,导致技术工作者往往只能了解某个具体工作环节而不能“鸟瞰”与操作整个技术活动,身体意向性被包裹进技术活动之中,导致身体意向性为技术活动所遮蔽。另一方面,从身体意向性本身而言,在小农经济中的身体意向性往往是独立而非杂乱的,而后者需要大量劳动力并且按照需要被划分为各个零碎的部分,从而使身体意向性只能注意到其所能感官到的范围,而无精力关注作为其他分工角色的身体意向性,于是身体意向性零碎化,机器化大工业生产方式进一步控制了身体与身体意向性。

技术活动控制身体意向性的方式便是设计者设置了各种机器以矫正使用者的身体意向性。设计者为了保证自身工作进程的顺利完成,便为使用者设置了各种机器以对其加以监督,导致使用者的身体意向性隐藏于机器与机器之间的关联之中,通过机器与机器的机械关联强制性地矫正使用者的身体意向性,并且以技术活动的思维方式作为身体意向性的行动准则,从而在一层层的机器中使得使用者的身体意向性屈服于设计者的身体意向性:身体意向性不仅为技术活动所遮蔽而且为技术活动所矫正。但是当技术活动控制身体意向性时,使用者的身体意向性会因自身处于被主导的地位而产生反抗的表现。若不满足使用者的身体意向性,使用者便会拒绝使用设计者所设计的机器,反对由设计者提供的技术活动,从而使设计者自身的身体意向性的展现受到削弱。

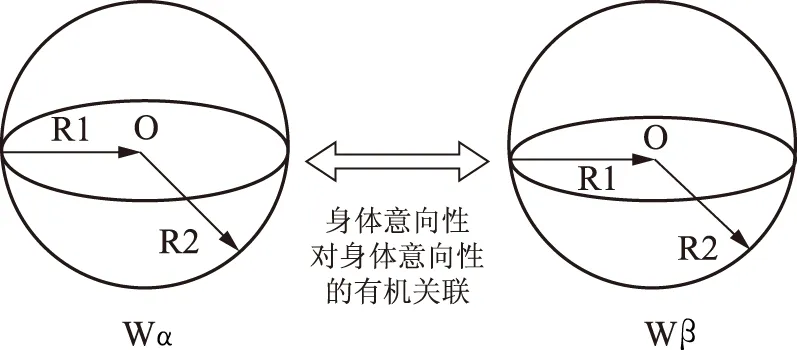

其次,技术活动中设计者的身体意向性与使用者的身体意向性彼此之间的有机关联。虽然技术活动的遮蔽与矫正对身体意向性采取的是一种占据优势的主导方式,但正如与“壶中之水”相类似,不是“壶中之水”自己在倾倒自己,而是其在身体意向性的作用下得以倾倒,所以隐藏在技术活动之下的诸如设计者与使用者的身体意向性成为解读问题的关键要素。通过身体意向性在技术活动中的游走,设计者的身体意向性穿过层层事物最终导向与指引了隐藏于技术活动背后的作为使用者的身体意向性,反之亦然。马克思在《1844年经济学哲学手稿》中论述了人在劳动过程中的异化现象,异化之所以可能,就在于技术活动的设计者在机器的设计中赋予了其自身的身体意向性,使用者在使用机器时就必须按照设计者的身体意向性的意图而非按照自身的身体意向性的意图来完成技术活动,这就强制矫正使用者的身体意向性,并使其与设计者的身体意向性相一致以完成技术活动。因此,在这种身体意向性被主导的情况下,使用者的身体意向性会反对与拒绝此种技术活动,从而保证自身身体意向性的独立自主。所以根据以上论述,我们可以认为不论是身体意向性之间的矫正还是反对,其均可以被总结为在技术活动中,不同的身体意向性之间在互相制约,即作为自我的身体意向性一方面渴求作为他者的身体意向性,设计者在设计某种技术活动时会充分观察使用者的相关情况实现其身体意向性的技术目的,渴望使用者使用该技术活动,而使用者亦会“选择”合适的技术活动,渴望合适的技术活动实现自身身体意向性的技术目的;而另一方面作为自我的身体意向性又在拒绝作为他者的身体意向性:其一,设计者自身在设计某一技术活动时,该技术活动因自身的特殊情况,如危险程度、知识素养或其他可能的社会条件,会拒绝部分使用者的使用;其二,若使用者不能成功解读设计者的身体意向性,不能与设计者的身体意向性趋于一致,则亦会出现拒绝设计者的身体意向性的情况。综上所述,“人—技”关系的深层次阐释便为身体意向性之间的内在规约,即不同身体意向性之间的相互制约与相互作用,我们仍然可以用图表示上述关系,O为身体意向性,R1为“导向”,R2为“关联”,Wα与Wβ分别表示不同的身体意向性,两端分别指向不同的身体意向性O的箭头表示技术活动中身体意向性对身体意向性的有机关联,如图9所示。

(图9)

五、结语

综上所述,虽然技术活动对身体意向性具有深刻的影响,然而技术活动的关键之处更表现和渗透在人与人之间,即身体意向性与身体意向性之间的主体间性。身体意向性在技术活动过程中面对各个不同的身体意向性时,由于其所处环境与状态的差异,会产生作为主体的身体意向性与作为客体的身体意向性之间的分化,而作为客体的身体意向性则会成为技术活动实现自身目的的工具,而不再类似于康德所认为的人是目的的观念,所以技术哲学的研究对象不能仅仅关注技术活动本身,在技术活动基础上的人与人之间的关系亦应该是技术哲学所要研究的问题之一。