思想的本性和任务:马克思和恩格斯与德国理念论的争执,抑或互补?

丁三东

恩格斯把思想与存在①在德国理念论以及马克思主义哲学那里,Vernunft、Denken、Gedanke、Begriff、Idee以及 Sein、Dasein、Existenz、Erscheinung、Phänomen、Welt等语词密切相关,各有侧重。本文致力于对问题本身的讨论,为了简便,在行文中笼统地分称“思想”与“存在”,只在必要的地方进行特别的辨析。的关系刻画为“全部哲学、特别是近代哲学重大的基本问题”、“全部哲学的最高问题”。②恩格斯:《费尔巴哈和德国古典哲学的终结》,载《马克思恩格斯文集》(第四卷),北京:人民出版社2009年版,第277页以下。这是颇富洞见的,值得深思。但很快地,他就把“思想与存在的关系问题”(die Frage nach dem Verh ä ltnis von Denken und Sein)简化为“思想对存在的地位问题”(Die Frage nach der Stellung des Denkens zum Sein),并进一步将之转化为“精神与自然何者是本源性的”(Was ist das Ursprüngliche,der Geist oder die Natur?)这个问题。然而,精神与自然何者是本源性的这一问题与思维与存在的关系问题既不等价,也不对应。die Ursprünglichkeit既可以指发生学意义上的先在(das Vor-handen),也可以指逻辑学意义上的前提(die Vor-aussetzung),还可以指生存论意义上的预想(das Vor-stellen)。因此,一个哲学家既可以承认自然是先行存在的,承认自然本身在物理时间中的发展产生了精神,同时也可以主张思想在逻辑上是经验的前提,主张思想能够预先构想并指引行动。

以康德为例,不论是在其思想早期的《一般自然史与天体理论》(1755)中,还是在其思想晚期由学生编定的讲稿《自然地理学》(1802)中,康德勾勒的都不是上帝创世的版本,而是自然演化的版本。而在其关于人类学、人类历史诸多讨论——例如,《关于一种世界公民观点的普遍历史的理念》(1784)、《人类历史揣测的开端》(1786)——中,康德勾勒的也是从自然到人类社会—历史生活的发展历程。但他的先验哲学又是对思想之本源性地位——思想的先验性和指引性——的有力论证。

毫无疑问,在思维与存在何者具有本源性地位这个问题上,德国理念论与马克思主义存在着实质性的分歧。作为学术研究,本文不打算采取立场先行的态度,而是首先努力倾听和理解两者论证该问题的理据,在此基础上辨析两者主张的合理性限度。

需要先行申明的是,囿于笔者在相关领域的学养,本文对两种哲学主张的讨论主要基于康德、黑格尔以及马克思、恩格斯的有限文本,而不能做通盘的全面考察,所以结论难免褊狭。

一、德国理念论对思想之本源性地位的论证

从康德开始的整个德国理念论对思想之本源性地位的强调是显而易见的。并且,德国理念论者们对之也做出了一系列的论证。

德国理念论的开启者康德以“三大批判”分别论证了思想对人的认知、欲求以及愉快不愉快的情感感受的本源性地位:在认识的层面,普遍必然的客观知识乃基于先验的概念框架;在实践的层面,人之为人的行动乃基于理性理念和原则的指引;在反思的层面,不论是对自然的形式的合目的性的判断(“自然是合目的的”这一判断在审美上的体现),还是对自然的实在的合目的性的判断(“自然是合目的的”这一判断在逻辑上的体现),也都基于合目的性这一概念和原则。在此,康德总的论证方法乃是一种反思方法或分析方法:从作为结果的、已经存在的东西——普通知性也从来不缺的先天知识,大众已经具备的普通的道德理性知识,人们已经做出的美感判断和目的论判断——出发,回溯分析其之所以可能的先验根据,由此确立思想的本源性地位。

我们先来考察康德对思想在认识的层面作为知识之所以可能的先验前提的论证。

在《纯粹理性批判》中,康德一直把洛克、休谟所代表的经验主义作为自己思想的主要对手。后者主张,一切思想的东西——观念(ideas),不论是复杂观念还是简单观念——最终都可以被追溯、还原到知觉中的初始经验。思想无非是经验要素的抽象、联结、复合。这种主张实质上否定了思想的本源地位。用改写的康德话语说,经验主义的主张是:我们的一切知识都是以经验开始的,也都是从经验中发源的。

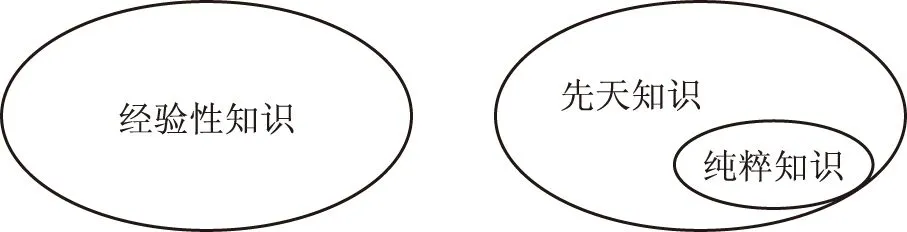

对此,康德指出:第一,并不是所有思想的东西——英语ideas的德语对应词Vorstellungen——都可以被追溯还原为经验。康德甚至强调,即便是纯粹感性的概念,也不是根据对象的形象(die Bilder der Gegensät nde)。以三角形为例,经验虽然可以给予我们各种三角形的形象,但“对于一般三角形的概念,三角形的任何形象在任何时候都不会合适”。这是因为,“一个经验对象或它的形象”“谈不上在什么时候达到经验性的概念”。①康德:《纯粹理性批判》,邓晓芒译、杨祖陶校,北京:人民出版社2004年版,第140页。第二,在《纯粹理性批判》的开篇,康德在事实层面对知识进行了区分:(1)存在着一些具有后天来源,即在经验中有其来源、通过经验才得以可能的经验性知识;(2)但还存在着一些完全不依赖任何经验所发生的先天知识;(3)而在先天知识中,还进一步存在着一些完全没有掺杂任何经验性的东西的纯粹知识。它们的关系可以用下图表示:

人类从来就不缺乏先天知识,这是一个事实(Faktum)。康德列举了数学、自然科学等领域的知识,它们的基本特征就是其经验上的严格普遍性和逻辑上的必然性。而这两点都是经验本身无法奠基的;须知,休谟沿着经验主义的思路得出的恰恰是对普遍必然知识的否定。《纯粹理性批判》的任务就是厘清使得一切先天知识得以可能的那些要素、原则的来源和界限。

康德的上述区分实际上对思想的东西——诸表象——作了一个截然的划分:源于经验的经验性表象(处于时—空中的被直观之物,有着量、质、关系等种种规定性的经验之物);源于思想本身的纯粹表象(时—空直观形式、知性范畴,以及狭义理性理念)。后面这些纯粹表象作为逻辑上先于经验的(先验的,transcendental)要素,构成了我们对作为现象的经验对象及对象知识的前提和根据。就此而言,纯粹思想是本源性 的。

在对感性的先验分析中,康德的论证可以被称作抽离论证(die Abstraktion Argumentation)。第一步,从任意一个经验性的直观出发,通过抽离知性凭它的概念所想到的一切来孤立感性,从而只留下经验性的直观。第二步,从这直观中把一切属于感觉的东西抽离掉。抽离的结果不是什么都不剩了,而是还余下空间和时间这两个思想性的纯粹表象。康德通过对两者的形上阐明和先验阐明论证了:直观绝不是对事物本身纯然被动的接受,相反,对事物的直观是通过时—空形式才得以可能的。

对时空先验要素的论证之所以能够采取抽离的方式,乃是因为时—空直观形式(die Form der Anschauung)可以作为先天被给予的表象而为我们纯粹地直观到(此即所谓“对形式的直观”,die formale Anschauung)。然而,纯粹概念这种先验的要素无法像时—空直观形式那样可以作为先天的表象被给予。不过,知性范畴的那些使得有关对象的经验知识得以可能的综合统一机能,也在种种判断形式中发挥着综合统一的逻辑机能。因此,康德在对概念的先验分析中,通过对范畴的“形上演绎”,从划分种种判断的逻辑判断机能入手,推导出知性范畴表;进而通过对范畴的“先验演绎”,论证了范畴对一般直观以及感性直观的客观效力。在此,康德采取的论证就是已经得到了很多学者研究的先验论证(die transzendentale Argumentation)。先验论证的基本模式是:

(1) 只有在有P的情况下才能够有Q;

(2) 现在有 Q;

因此,(3)有 P。

(1) 里边P对Q的约束乃是形而上学的,而非自然的。用罗伯特·斯特恩的话说,不是由于某种制约着现实世界的自然规律使得Q不可能得到,而是由于其形而上学的约束条件使得在每一个可能世界中P都是Q的一个条件。①Robert Stern,Transcendental Arguments:Problems and Prospects,Oxford:Clarendon,1999,p.3.

为知识做出贡献的不仅有直观形式和知性范畴,还有理性理念。但理性理念作为纯粹的思想要素,与知性概念一样无法作为先天被给予的表象而为我们纯粹地直观到。我们以为它们是在能够在经验显现的东西(Erscheinung),但其实它们只不过是幻相(Schein)罢了。对于这些纯粹的理性概念,康德的讨论方式类似于纯粹知性概念:理性在其推论中的逻辑机能蕴含着先验理念的起源,从而,我们可以从理性推论的种类反思推论出全部的理性理念。

纯粹思想的要素——直观形式、知性范畴——不但发挥着建构知识的功能,使得纯粹数学、纯粹自然科学得以可能,它——理性理念——还发挥着范导性的功能,指引知识在经验领域不断推进,在最大可能的扩展中把知识整合为一个系统。而当我们把“知识的系统的统一”不仅视作一条逻辑的原则,还视作一条先验的原理,当我们错误地把那些作为“悬拟的概念”(problematischer Begriffe)的理性理念视作现实地被经验到的,我们就会陷入传统形而上学的种种谬误和似是而非之中。在此意义上,纯粹思想的要素也使得作为自然倾向的形而上学得以可能。

康德还以同样的分析方法论证了,纯粹思想的要素不仅是认知的先验条件,还是行动的指引原则。在《道德形而上学奠基》里边,康德从被大众普通道德意识一致赞同的无条件的善——善良意志——出发分析得出,它无非是义务概念在每个人道德心理层面的体现。而义务则是出自对道德法则的敬重而来的必然行动。康德进一步分析,道德法则既不可能基于人的本能,也不可能是对人经验性的生活世界中那些既存的行为惯例的概括,因为,无论是本能还是习惯,都无法为道德法则明见的普遍有效性和行为必然性奠定基础。康德通过对道德法则三个表达式的分析论证了,道德法则只能源于理性的自我规定。在此,康德区分了人之为人的行动的独特性:“自然的每一个事物都按照法则发挥作用。唯有理性存在者具有按照法则的表象,即按照原则来行动的能力,或者说具有一个意志。”①康德:《道德形而上学的奠基》,载李秋零主编:《康德著作全集》(第四卷),北京:中国人民大学出版社2005年版,第419页。也就是说,人作为有理性者,其道德实践乃是一种由源于理性的道德法则指引的有意识行动,而不是基于所谓“道德本能”——例如,同情感——的无意识冲动。②汉语“冲动”一词中的“冲”字蕴含着一种不受控制的意味。

正是基于先验哲学的思路,康德把自己的“批判哲学”视为一个“纯粹理性体系”的“工具论”(Organon)和“入门” (Prop ä deutik)。康德特别地把“一般地关注于我们有关对象的、就其应当为先天可能的而言的认识方式的知识”称为“先验的”,而把“这样一些概念的一个体系”称为“先验哲学”。③康德:《纯粹理性批判》,第19页。在《纯粹理性批判》中,康德提出了“先验逻辑” 的构想,而先验哲学本质上必然是一门“先验逻辑学”,因为,“先验哲学”乃是“形式的”知识,它“只探讨知性和理性本身的形式,以及一般思维的普遍规则,而不涉及对象的差异”,而在《道德形而上学的奠基》中,康德又把“形式的哲学”指为“逻辑学”。④参见李秋零主编:《康德著作全集》(第四卷),北京:人民出版社2005年版,第394页。进一步地,如果我们不把理性仅仅理解为理论的,还把它理解为实践的,那么相应地,这门“先验逻辑学”所拟定的,就将是纯粹理性自身所包含的全部先验概念和原则,包括使我们的认知得以可能的概念和原则,以及使我们的实践得以可能的概念和原则,还有使我们的情感感受得以可能的概念和原则。只有在这样一个“纯粹理性的完备体系”的基础上,才有可能构想“科学的形而上学”,因为,“科学的形而上学”无非是把纯然形式的“先验逻辑学”“限定于一定的知性对象上”的产物。

康德对思想的本性和任务的构想在黑格尔这里得到了全面的继承和推进。《精神现象学》有力地论证了,经验的一切形态——意识形态(die Gestalt des Bewußtseins)——都是经概念中介了的,概念构成了经验对象和对象经验的先验根据;不同层次的概念框架导致了不同层次的意识经验。而“精神”历经各种意识形态的教化最后抵达的“绝对知识”,无非是一种明确的“概念式把握的知识”(das begreifende Wissen):“精神”在概念的形态显现于意识之前,意识在概念里把握“精 神”。

在《精神现象学》里边,黑格尔采取的论证方法与康德的总体论证方法根本上是一样的,即一种反思(Reflexion)的分析方法:从直接现前的意识经验出发,返回到隐而不现的概念框架。黑格尔自己的表述是:“(然而,)分析是从知觉的直接性到思想的进展。”①Hegel,Werke in 20 Bänden,Frankfuram Main:Suhrkamp Verlag,1970 Band 8,S.109. „Die Analyse ist jedoch der Fortgang von der Unmittelbarkeit der Wahrnehmung zum Gedanken ...“

以《精神现象学》讨论的第一种意识形态“感性确定性”为例。乍看起来,感性是感官的能力,而感官则是直接与事物打交道的,因而感性就貌似是一种直接的/无中介的(unmittelbar)能力,“不受概念式把握妨碍”②Ibid.,S.82. „von dem Auffassen das Begreifen abzuhalten.“。然而,当我们反思,在此感性中我们对对象知道什么呢?我们至少知道“它是”(es ist),倘若不进一步讨论“它是××”的话。黑格尔进一步追问,感性所确信的“它是”这一知识何以可能?感性要能说“它是”,至少需要把“它”与别的东西区分开来,是“这个是”,而不是“别个是”。而“这个”又有着双重的形态(die geddoppelten Gestalt),即“这时”(das Itzt)、“这里”(das Hier)。而“这个”“这时”“这里”乃是语言中的概念,它们每个都是“普遍者”(ein Allgemeines)。用康德的话讲,它们是“普遍的表象,或多个对象共有的表象”。以此,黑格尔有力地论说了,感性也是以语言概念为根据,由于语言概念才得以可能的:感性要对其对象有起码的确定——而不仅仅是意谓(das Meinen)——就必定要运用到“这个”“这时”“这里”等最基本的概念;它们构成了意识在最低限度——感性——上意识到“它是”的前提和基础。

对于思想的本源性地位,《哲学全书》“导言”里边的表述是:情感、直观、表象等是“以思维为基础的”(durchs Denken begründete),而思维则“决定和渗透”(gegenw ä rtig und enthalten)了情感、直观、表象等,思维的内容——概念——构成了情感、直观、表象等的规定性(Bestimmtheit)。③黑格尔:《哲学全书》,梁志学译,北京:人民出版社2002年版,第33页。对此,黑格尔还在《哲学百科全书·自然哲学》“导言”里边给出了另一种表述:“形而上学无非就是普遍的诸思维规定的整个领域,它好比是透亮的网,全部材料都被置于网中,并由此才成为可理解的。每个有教养的意识都有自己的形而上学,有这种本能式的思维,这种存在于我们之内的绝对力量……”①Hegel,Werke in 20 Bänden,S.19.

形而上学在安德罗尼科编纂的亚里士多德同名作品中本来有两层含义:一是对最高是者的研究,二是对涉及一切是者怎是的最一般范畴的讨论。康德的“先验逻辑学”构想复兴了中世纪以来被人们长期忽略的形而上学第二层含义。黑格尔的“思辨逻辑学”则继承了康德“先验逻辑学”的构想,以严格科学的方式讨论了使得我们的一切生活形态得以可能的那些纯粹概念。黑格尔强调纯粹概念作为绝对中介的地位,强调它们自身无论在认识论还是存在论上都是无中介的。由此,他不满于康德讨论“先验逻辑”的分析方法。为其他一切奠基的纯粹概念是最根本的根据、最本源的源头,绝不能从现成的东西出发认识它们。这些纯粹概念本身甚至都不能是现成存在的,它们只能“是思维自身给出的,而不是思维已经具有的和在自身发现的。”“在逻辑学里各个思想被理解为这样,即它们除了一种属于思维本身,由思维产生出来的内容以外,就没有任何其他内容。”②Ibid.,S.67,S.84.强调是笔者加的。基于这个原则,《逻辑学》首先确立了无前提、无预设的初始概念“是”,然后通过一种先验语义分析的策略,从该概念严格演绎出其后的全部概念,以此构想了一种自我奠基的自由的逻辑。③具体讨论参见丁三东:《自由的逻辑:康德背景下的黑格尔逻辑学定位》,载《哲学研究》2016年第12期。

概言之,康德、黑格尔所代表的德国理念论论证了:一切经验性的思想的根据不在思想之外的存在(无论是经验的事物还是事物的经验),而在思想内部的那些纯粹要素(纯粹概念)。在此意义上,思想是自我奠基的。自我奠基的思想既为作为现象的经验世界奠基,也为人类社会—历史中的一切生活形态奠基。思想的本性因而就是纯粹理性的产物;而思想的任务则是通过“逻辑学”无根据地自己产生出一切存在的概念根据。

二、马克思主义对存在之本源性地位的论说

显而易见,对于思想与存在的关系,马克思主义的主张与德国理念论的主张截然不同。不过,差别(der Unterschied)不等于对立(die Entgegensetzung)。马克思主义和德国理念论的争执是否在同一个维度上,这是首先要辨明的问题。

从发生学或自然演化的角度说,存在无疑是在物理时间意义上先于思想的。这也是通俗的马克思主义反复论说的主张。然而,本文开头已经表明,康德毫不否认这一点。黑格尔哲学也不是作为“绝对精神”的上帝创世的变异版本。在黑格尔看来,自然本身乃是由各个发展阶段组成的体系,后一个阶段是在前一个阶段的基础上产生的。“灵魂”也好,“意识”也好,“理性”也好,这些精神性的东西都只是在自然的漫长发展历程中最后出现的东西。黑格尔的自然哲学虽然不是自然科学,他关心的不是自然史的演进历程,但非自然科学不是反自然科学,《自然哲学》的讨论所表明的无非是:自然发展历程中蕴含着合理性程度的逐渐提升,直至诞生有理性的人这样一种自觉地按照合乎理性的方式认识和行动的存在者。因此,马克思主义对存在之本源性地位的论说需要在别的维度获得其意义和价值。

值得注意的是,马克思和恩格斯在生前未发表的《德意志意识形态》手稿(以及此前的《神圣家族》)里通过对德国理念论以及当时德国流行的各种哲学的批判,从另外的维度就存在相对于思想的本源性地位进行了深入的论说。需要立刻明确的是,马克思和恩格斯在该作品中讨论的die Ideologie绝不是黑格尔在《精神现象学》里边讨论的die Gestalt des Bewußtseins,虽然两者在汉语里边都被译成“意识形态”(下文谈及“意识形态”时皆指马克思、恩格斯所用的术语,除非特别注明别的用法含义),他们是在政治哲学的维度讨论思想作为意识形态的本性,以及作为物质生活的存在的本源性地位的。

《德意志意识形态》手稿“序言”最后被删除了的几段话①《马克思恩格斯文集》(第一卷),北京:人民出版社2009年版,第510—511页注释①:“德国理念论和其他一切民族的意识形态没有任何特殊的区别,后者同样认为世界是受理念支配的,理念和概念是决定性的原则,一定的思想是只有哲学家们才能理解的物质世界的奥秘……所有的德国哲学批判家们都断言:观念、想法、概念迄今一直支配和决定着现实的人,现实世界是观念世界的产物……他们彼此不同的地方在于他们想用什么办法来拯救在他们看来还在自己的固定思想的威力下呻吟的人类,他们彼此不同的地方在于他们把什么东西宣布为固定思想……”译文有改动。虽然显示,马克思和恩格斯把自己的主张视为与德国理念论争锋相对,然而这是由于,他们基于德国理念论、特别是黑格尔哲学引发的政治影响和后果,对之作了意识形态化的解释,才使得两者构成了思想的对立。在《黑格尔法哲学批判》里边,马克思已经把黑格尔的内部国家制度构想视为现代市民社会(资本主义社会)的政治表达。对于黑格尔“内部国家法”的“行政权”部分,马克思甚至说,它的很多内容“可以原封不动地载入普鲁士邦法”②《马克思恩格斯全集》(第三卷),北京:人民出版社2002年版,第57页。。在树立起黑格尔作为普鲁士官方哲学家和辩护者这个刻板印象的过程中,马克思和恩格斯发挥了重要的影响。而黑格尔死后,德国思想界围绕黑格尔哲学遗产的分裂在马克思和恩格斯看来根本就不是纯粹的哲学争论,而是涉及现实的政治争论。而在《神圣家族》③《马克思恩格斯全集》(第二卷),北京:人民出版社2009年版。里边,马克思和恩格斯无论是揭示思辨结构之秘密,还是讨论“精神”和“群众”之间的关系,他们对黑格尔及其左派的批判也都是从政治哲学的维度开展的。也是出于这个原因,他们在《德意志意识形态》里才不满于黑格尔左派对黑格尔哲学的批判性发展仅仅止于对德国流行的宗教观念的批判,而没有推进到对政治现实的批判:“这些哲学家没有一个想到要提出关于德国哲学和德国现实之间的联系问题,关于他们所作的批判和他们自身的物质环境之间的联系问题。”①《马克思恩格斯文集》(第一卷),北京:人民出版社2009年版,第516页。另请参见该书第510—511页注释中的那几段话。可以说,从政治哲学的维度讨论一切问题,是马克思和恩格斯思想的基本特点,而其对意识形态的讨论则是理解马克思和恩格斯思想的关键。

在上一节,我展示了德国理念论对以下命题的论说:纯粹思想自身是本源性的,它构成了人的认识的前提,也构成了人的行动的指引,它自身是无前提的。马克思和恩格斯在《德意志意识形态》里则针锋相对地提出,思想是有前提的。在此,马克思和恩格斯所说的思想的前提“不是任意提出的,也不是教条,而是一些只有在臆想中才能撇开的现实前提(wirkliche Voraussetzungen)。这是一些现实的个人,是他们的活动和他们的物质生活条件,包括他们已有的和由他们自己的活动创造出来的物质生活条件”②同上书,第518—519页。。依此,马克思和恩格斯勾勒了人的物质生产的几个逻辑环 节。

第一个环节是有生命的个人存在。个人生命要得以维持,需要生产自己的生活资料,由此也间接地生产自己的物质生活本身。

第二个环节是人生产自己的生活资料的方式:所要生产的生活资料本身的特性导致了人生产这些东西的方式。但人的这种生产方式绝不只是维持肉体存在的方式,而是人“表现自己生命的方式”(eine Art,ihr Leben zu ä ußern),“人的生活方式”(eine Lebensweise)。

第三个环节是人群内部和人群之间的分工:生产生活资料的能力(生产力)的发展要求人群分工的发展。

第四个环节是分工的发展导致了具体的分工模式,即所有制的发展:分工的发展水平决定了个人在劳动资料、劳动工具和劳动产品方面的相互关系(生产关系)。

从修辞学的角度说,马克思和恩格斯在此的勾勒很大程度上是描述(die Beschreibung),而非论证(die Argumentation)。思想就奠基于这一物质生活进程。

马克思和恩格斯在以下两段著名的话中表述了他们关于存在和思想之关系的主张:

理念、表象、意识的生产首先是直接与人们的物质活动,与人们的物质交往,与现实生活的语言交织在一起的。人们的想象、思维、精神交往在这里还是他们物质行动的直接产物。表现在某一民族的政治、法律、道德、宗教、形而上学等的语言中的精神产物也是这样。人们是自己的表象、理念等等的生产者,但这里所说的人们是现实的、从事活动的人们,他们受自己的生产力和与之相适应的交往的一定发展——一直到交往的最遥远的形态——所制约。意识在任何时候都只能是被意识到了的存在,而人们的存在就是他们的现实生活过程。如果在全部意识形态中,人们和他们的关系就像在照相机中一样是倒立成像的,那么这种现象(引者注:指意识形态)也是从人们历史性的生活过程中产生的,正如物体在视网膜上的倒影是从人们的生理过程中产生的一样。

……我们从现实的、活动着的人出发,而且从现实的生活过程出发来描绘这一生活过程在意识形态上的反射和反响的发展。甚至人们头脑中的模糊念头也是他们的可以通过经验来确认的、与物质前提相联系的物质生活过程的必然升华物。因此,道德、宗教、形而上学和其他意识形态,以及与它们相适应的意识形式便不再保留独立性的外观了。它们没有历史,没有发展,而发展着自己的物质生产和物质交往的人们,在改变自己的这个现实的同时也改变着自己的思维和思维的产物。不是意识决定生活,而是生活决定意识。①《马克思恩格斯文集》(第一卷),第524—525页,译文有改动。

这里的解释困难在于,马克思和恩格斯在此的讨论表面上看涉及两种对象:一是一般的思想——理念、表象、意识,甚至头脑里模糊的念头,二是一种特殊的思想——意识形态;并且他们对两者的讨论交织在了一起。然而,关乎两者的主张有着完全不同的哲学意蕴和后果,我们有必要厘清,马克思和恩格斯究竟是同时讨论了一般思想和意识形态,还是实质上仅仅在讨论意识形态。另一个解释困境是,马克思和恩格斯在此的行文方式是一种阐明(erkäl ren)或宣称(deklarieren),也就是把他们的观点清楚地摆出来、展示出来,这种行文方式和上文他们对物质生活过程本身的描述勾勒一样,都不是论证(Argumentation)。论证得要对自己的主张给出理由,还要设想各种可能的异议并给出反驳。鉴于这两个解释困境,我们可以先对马克思和恩格斯的主张进行简括,然后根据他们的文本构想可能的论证。

马克思和恩格斯的上述主张可以简括为以下几个要点:

(1) 思想是人的物质行动的直接产物。

(2) 人是思想的生产者,人的思想生产受到前述物质生产的生产力和生产关系的制约。

(3) 意识形态产生于人的历史性的生活过程。

(4) 意识形态是人的生活过程的反射和反响。

(5) 人的一切思想都是物质生活过程的必然升华物。

(6) 意识形态的所谓“改变”乃是人的物质生活的改变导致的。

表面上看,(1)、(2)、(5)是对一般思想的讨论,(3)、(4)、(6)是对意识形态的讨论。在此有两个解释方向:一是把前一组要点实质性地单独解释为马克思和恩格斯关于一般思想的主张;二是把它们解释为只是表面上对一般思想的讨论,实际上还是对意识形态的讨论。第一个解释方向通往流行的马克思主义能动反映认识论。不过,我在前文已经表明,马克思和恩格斯——尤其是马克思——主要的致思维度是政治哲学和意识形态批判,而非纯粹哲学的讨论,虽然从他们的作品出发可以阐释和引申出一般的哲学认识论。①流行的能动反映论的重心最终是落在“反映”上的,也就是说,一切思想的东西最终都可以被追溯到存在的东西。它与洛克、休谟式的经验主义实质上是一致的,后者也强调观念一旦形成,就可以对之进行自由的抽象、组合、变形。从马克思的原作(例如《关于费尔巴哈的提纲》《1844年经济学哲学手稿》)出发,突破苏联教科书式的传统马克思主义认识论主张,曾是20世纪80年代中国马克思主义哲学研究的重点之一。对此论题本文不打算考察。但至少可以作提示的是,前文展示的德国理念论对下述主张的论证,即并非所有思想的东西都可以被还原到相应的经验存在,是有力的;马克思本人似乎也没有用过widerspiegeln/ Widerspiegelung来描绘思想和存在的关系。马克思在《资本论》第一卷第二版跋中只是说,“观念的东西不外是移入人的头脑并在人的头脑中改造过的物质的东西而已。”[《马克思恩格斯全集》(第四十四卷),北京:人民出版社2001年版,第22页]虽然如此,马克思的实践立场依然是合理的,只要我们把德国理念论所主张的那些“先验的”东西解释为长时段经验历史实践的内化产物,李泽厚的历史积淀说采取的就是这一思路。特别是在本文讨论的《德意志意识形态》中,把(1)、(2)、(5)解释为实际上也是在讨论意识形态,这第二个解释方向要更加合理。其理由在于:首先,这种解释方向合乎马克思和恩格斯所有致思的政治哲学特征;第二,这种解释方向更加符合全书的主题和上下文语境;第三,这个解释方向可以使得这几个要点与另几个要点形成很好的呼应;第四,可以这么理解,马克思和恩格斯在此表面上对一般思想的提及乃是源于行文时用词的丰富变化,这是马克思写作的一个重要特点。

基于上述理由,如果我们把马克思和恩格斯在此的全部讨论都视为对意识形态的讨论,那么,上述六个要点可以被进一步简化为以下三个要点。

(A) 意识形态是人的物质行动的直接产物(direkter Ausfluß),它的产生受到物质生产的生产力和生产关系的制约(bedingen)。

(B) 意识形态是人的生活过程的反射和反响,是物质生活过程的必然升华物(notwendige Sublimate)。

(C) 意识形态的所谓“改变”乃是人的物质生活的改变导致的。

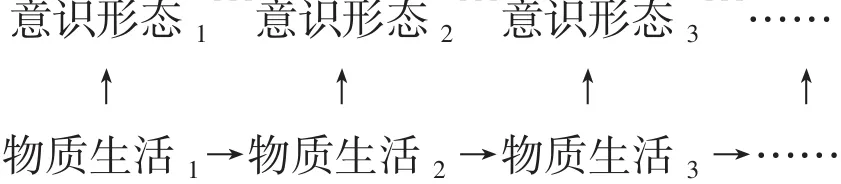

我们可以用以下这个图表来刻画马克思和恩格斯在此的主张:

在这个图表里存在着三种关系:一是物质生活形态之间的变化和发展关系,这是前面马克思和恩格斯已经作出描述的;二是物质生活与相应的意识形态之间的关系;三是意识形态之间的所谓“关系”。在马克思和恩格斯看来,意识形态之间实际上是不存在什么变化和发展的,意识形态的所谓“变化”只是物质生活的真实变化所导致的。真正需要进一步考察的是第二种关系。如何理解这里的Ausfluß、bedingen?

一个明见的事实是,在一个特定的历史—社会①按照马克思,甚至按照黑格尔的思路,人群聚居所构成的任何一个社会及其全部内容都是历史性的,我在此用“历史—社会”这一写法试图凸显此意。,存在着各种各样的思想,意识形态只是它的一个子集。这些思想中有一些是之前历史时期被人们提出、流传到当前的。思想一旦通过文字载体被存储和流传下来,它就可以在后来的任何时候被人们访问和利用。此外,人的思想生产受到物质生活的制约(bedingen),不等于人的思想生产被物质生活线性决定了。也就是说,处于同样物质环境中的两个人绝非只能产生同样的思想。一个通俗的例子是,同样是身处资本主义物质生活形态的人,有的人可以提出维护该社会形态的思想,有的人可以提出瓦解该社会形态的思想。就此而言,思想的创造本身具有极大的个人自主性和个体间变异性。这也是在任何历史—社会都存在思想、路线、方针之争的原因之一:人们针对同一个物质生活情形,提出各种各样的解决方案;各种思想相互争执,最后某一思想在争执中胜出。

鉴于上述普遍存在的现象,一种合理解释是,马克思在此使用Ausfluß并非是在描述一个单线的决定过程,仿佛从一种物质生活只能产生出唯一的一种思想。毋宁说,马克思和恩格斯用这个词表示的是物质生活对意识形态的选择关系:虽然一定的物质生活形态(特定的社会—历史时期)中存在着各种各样的思想,但意识形态作为一种特别的思想在与别的思想的竞争中,由于它与该物质生活形态的契合而胜出。这里的“选择”只是一个比喻性的说法,不存在有意识的选择者。在自然选择中,某种基因型及其表型的胜出仅仅是由于它在特定自然选择环境中的适应度优势;同样地,特定的物质生活形态把某些思想选择出来成为意识形态,也是由于这些思想与此物质生活形态相适应。因此,在一般的意义上,任何物质生活形态都有相应的意识形态。从逻辑上说,共产主义社会也不例外,它也有相应的共产主义意识形 态。

意识形态作为一个历史—社会中与其物质生活形态相契合的思想,其政治上的主要功能是,为该物质生活形态进行理论上的辩护,为相应政治权力的统治合法性提供理论上的支撑。它的基本做法是,把相应的物质生活形态美好化、崇高化(sublimieren)。当马克思和恩格斯把意识形态称作相应物质生活形态的“升华物”(das Sublimate)时,他们描述的就是意识形态的这一基本做法。崇高化乃是一切意识形态——包括共产主义意识形态——都采取的做法,在此,作为“升华物”的意识形态所具有的含义乃是中性的。

意识形态本身不一定是压迫性的,人“从来没有受过语句的奴役”①《马克思恩格斯文集》(第一卷),北京:人民出版社2009年版,第526—527页。。如果存在压迫的话,那它只可能是来自相应的物质生活形态本身。而在马克思和恩格斯看来,人类社会一切以往的物质生活形态——尤其资本主义生活形态——都是压迫性的,都是马克思所谓的“史前时期”。这样一来,一切以往意识形态对相应物质生活形态的美化和崇高化就都是虚假的、遮蔽性的。意识形态往往把对“统治合法性”的论说偷偷置换为对“统治合理性”的论说,往往限制或扭曲对“合理性”的严肃讨论,有时甚至直接给出对“合理性”的不容置疑的“权威”解释。意识形态崇高化自身的另一个基本做法是,把自己这个在某一历史性时刻体现了普遍性的特殊者超历史地等同于普遍性本身。马克思在《〈黑格尔法哲学批判〉导言》里边揭示了资产阶级革命的实质:资产阶级这个有着自己特殊利益追求的阶层解放自己、取得普遍统治权的形式。它具体的措施是,在自身和群众中激起瞬间的狂热,在这个瞬间,资产阶级成了社会的总代表,它的要求和权利成了社会本身的要求和权利。②《马克思恩格斯全集》(第三卷),北京:人民出版社2002年版,第210—211页。这种自由革命模式的最典型体现就是法国大革命。然而,马克思与黑格尔一样,都有着深厚的历史感,他们都主张,人类历史—社会中出现的一切都是历史性的。在一个历史性的时刻,某个特殊者可以体现出普遍的合理性。但这个实定的东西对普遍合理性的体现不是一劳永逸的,不是永远如此的。否则的话,普遍性就成了一个存在者,“道”就成了“肉 身”。

遮蔽性的意识形态造成的后果是,人们“……在幻象、观念、教条和臆想的存在物的枷锁下日渐萎靡消沉……”③《马克思恩格斯文集》(第一卷),第509页,强调是笔者加的。在此,作为虚假“升华物”的意识形态所具有的含义乃是贬义的。在此情况下,思想的任务就必须是:揭示被相应意识形态对崇高化了的物质生活形态的压迫实质,并通过对物质生活历史性进程的如实探究,通过推动物质生活本身的发展,寻求摆脱压迫、获得解放的可能性。把人从语句的压迫下解放出来,这只是虚假的解放,“只有在现实的世界中并使用现实的手段才能实现真正的解放;……‘解放’是一种历史活动,不是思想活动,‘解放’是由历史的关系,以及工业状况、商业状况、农业状况、交往状况促成的”④同上书,第527页。。

根据马克思和恩格斯的主张,物质生活形态的变化和发展存在内在的规律。如果人把握了该规律,那么,即便新的物质生活形态在现实中尚未展开,人也可以在思想中预见它,并形成相应的新的意识形态。马克思和恩格斯通过对以往历史性的社会生活形态以及现存资本主义社会生活形态的研究,预见了共产主义社会生活形态。上文我曾指出,物质生活对思想的选择功能同样适用于共产主义社会。虽然有种种关于共产主义(社会主义)的构想,但唯有真正与之相适应的科学共产主义思想才会被选择出来成为它的意识形态。在此,作为未来趋势的物质生活形态“升华物”的意识形态所具有的含义乃是褒义的。这种新的意识形态在物理时间中相对于尚未展开的新的物质生活形态而言,乃是先行的、指引性的。在这一点上,马克思和恩格斯与德国理念论是相通的。思想可以基于科学的未来构想,引领人通过改变和发展现实的物质生活,促成新的物质生活形态的诞生。按照马克思在《〈黑格尔法哲学批判〉导言》中的说法:“批判的武器当然不能代替武器的批判,物质力量只能用物质力量来摧毁;但是理论一经群众掌握,就会变成物质力量。”①《马克思恩格斯全集》(第三卷),第207页。

我们可以看到,在马克思和恩格斯那里,作为共产主义意识形态的思想对于现存的东西从来都保持着一种批判的姿态,其批判的基本方式是:揭露那被虚假地美化、升华了的现存物质生活形态的压迫本质。在这一点上,他们与德国理念论是一致的。在康德那里,思想作为纯粹的理念,成为一切经验事物和事务的规范和评价标尺,指引着人朝着认知和道德的理想不断前行。而在黑格尔那里,社会历史领域中任何现存的东西都不能被一劳永逸地等同于合理的东西,都不是黑格尔所说的完全“现实”的东西。由此,黑格尔的法哲学所具有的才是根本上规范性的品格。马克思和恩格斯的哲学也不会支持道成肉身式的自我神圣化,思想作为指向未来的东西,对当下始终存在不可抹除的批判之维。

三、简短的结论

至此,本文认为,就思想的本性和任务而言,马克思和恩格斯与德国理念论的讨论是在不同维度展开的,它们可以形成一种互补关系。德国理念论从一般哲学的维度论证了纯粹思想的本源性地位:纯粹思想构成了人的理论认知的先验条件,指引着人之为人的实践行动,并对人的认知和行动起着规范的功能。这一论证的实质是凸显了思想的自主性。而马克思和恩格斯则从政治哲学的维度论证了物质生活对特定历史—社会中思想的选择机制。思想虽然可以自由地提出各种构想,但只有那些与特定物质生活形态相契合的思想才会被选择出来成为相应的意识形态。在马克思和恩格斯那里,被选择出来的意识形态存在着中性的、贬义的和褒义的三种含义。面对压迫性的现存物质生活形态,马克思和恩格斯与德国理念论一样都强调思想的批判性任 务。