纪录片《故宫》与《我在故宫修文物》的叙事策略比较

孙科

摘要:随着媒介与生活的不断融合,电视纪录片开辟了历史新纪元。2005年的纪录片《故宫》一经上映就受到广大群众的喜爱,而在2016年播出的《我在故宫修文物》也引起了观众的热烈评论。本文针对上述两部不同时期上映的纪录片,从叙事学的叙事视角、叙事方式、节奏以及叙事指向等角度做出分析和阐述,将两部纪录片的异同之处进行详细说明。

关键词:叙事视角;叙事方式;叙事指向

中图分类号:J952 文献标识码:A 文章编号:1005-5312(2019)27-0121-01

一、引言

《故宫》是一部大型的历史文化类电视纪录片,为纪念故宫博物院80周年诞辰而创作,总共包含12集,每集之间以历史为衔接环环相扣。而后来2016年上映的《我在故宫修文物》也是为了纪念故宫博物院90周年诞辰而制作,也是由中央电视台与故宫博物院一起拍摄的。虽然上述两部纪录片都是以故宫为选材,但在整体的叙事手法上存在较大的差异性,下文将从叙事学的角度着重分析和对比两部纪录片之间的差异。

二、叙事视角

叙事角度,从字面意思上而言就是讲述故事时所着眼的角度。当选用不同视角去讲述故事时,其主要表现在故事的陈述方式和角度是不同的,那么观众对不同角度呈现出来的效果的接受程度也不一样,因此会造成故事的传播影响力存在差异性。

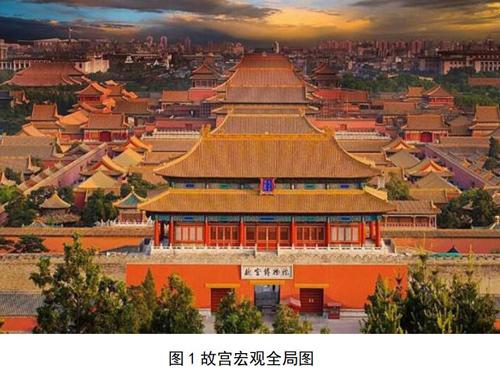

(一)《故宫》:宏观全局视角

在中国的历史发展长河中,故宫的文化意蕴亘古不变。故宫建成之时距离今天已经有六百年的历史,它的伟丽与壮观串联起了许多难以忘怀的历史人物与故事。

为确保观众能够更深入的了解故宫的发展历史,让纪录片表达的既有张力又有故事情节的紧密感,《故宫》围绕历史长线,将纵观全局讲述与细节刻画联合起来,以真实的史记资料作为拍摄的脚本,运用生动的拍摄手法和角度,给观众展现出家喻户晓的历史人物以及其背后的故事。《故宫》整个宏观的拍摄和叙述角度让人体验到古老历史与现代生活的鲜明对比。

(二)《我在故宫修文物》:微观局部视角

区别于纪录片《故宫》,《我在故宫修文物》缺少了一些严肃的色彩,更多是具有生活气息以及微观细节的深入刻画,更能细致的体现出浓厚的人文情怀。纪录片《我在故宫修文物》主要是以文物修复师对故宫里古老文物的理解与认识为基础,通过他们的视角对文物进行详细的描述与刻画,使观众可以更为亲切地了解故宫里的一花一木一物。再之,相比于《故宫》的叙事角度,《我在故宫修文物》的叙事角度更为关注人物的细微局部生活,把文物修复师冗杂且具有重复性的修复工作呈现在全国观众的视野中,使得观众与节目的距离越来越近,观众的身临其境的体验感也越来越浓厚。这样一方面表现出文物修复师对修复工作的执著与热爱,另一方面启发观众对自己生活和工作进行无限反思。整个纪录片采用参与式的拍摄角度,透视出人物的真实工作与生活。因此,《我在故宫修文物》相比于《故宫》而言,建立了一个温馨缓慢的叙事氛围,近景与特写是整个纪录片的主要拍摄角度。

三、叙事方式

故宫是我国四大古代建筑群落之一,为了更为细腻地将故宫的真实历史呈现,描述出故宫相关的历史文物与故事,合理选用拍摄手法来表达叙事方式就显得尤为重要,这对提高整个纪录片的质量具有非常深刻的意义。

(一)《故宫》:历史情景再现较多

为了呈现出明清时期故宫的雄伟气势和富有韵律的生动姿态,同时还能表现出故宫的庄重和灵动变化多样,纪录片《故宫》在整体的拍摄过程中运用了许多历史情境再现、延时摄影及定点拍摄的叙事方式。

《故宫》着重于对宫殿的实际描写,以及历史人物与故事的情景再现。历史情境再现运用虚写的方式,结合文字的说明来塑化意象,通过模糊人物或者动作表现相关的故事和人物,使得观众在理性的认识上增添许多感性的体验,丰富了纪录片的表达效果。

例如,在故宫上面出现的云彩,以及宫殿的外墙上呈现的光影,均采用延时摄影的形式进行拍摄,此种叙事方式更为有力的体现出故宫亘古至今的活力。

(二)《我在故宫修文物》:合理的情景与现实结合

《故宫》的情景再现较为普遍,而《我在故宫修文物》这部纪录片主要以六百年的时间轴为线索,分类展现不同文物的修复历程为主线,讲述了文物修复师的点滴工作。此种叙事框架更为清晰明了,不仅将画面内容的充实感表现的淋漓尽致,而且避免了像《故宫》那种延时拍摄的转场画面,降低了故事叙述的拖沓性,使得整体的叙述内容及过程给观众带来视觉上的细腻感。

四、叙事指向与节奏

故宫凭借其丰富的文化底蕴而闻名于世,除了其承载的历史,如今社会开始关注守护故宫的人们,这就使得《故宫》和《我在故宫修文物》两部纪录片的叙事指向和节奏存在不同,让观众从两个方向去了解和感知故宫。

(一)《故宫》:专制制度与礼制

《故宫》把王朝的更迭、文明的演变容纳在宏伟的建筑刻画与人物叙述中。该纪录片结合了电影及戏剧中多元化的叙事方式,提高了整体纪录片中纪实的表现力。

《故宫》的叙事主体包含三个部分,故宫建筑历史、建筑结构特征、故宫藏宝与沉淀文化。而明清时期是以专制制度和礼制为主要思想,《故宫》的叙事指向没有脱离该主要思想,如其它历史纪录片一样主要体現古代政治的专制性。

(二)《我在故宫修文物》:文化传承与积淀

相比于展现封建时期的专职制度,《我在故宫修文物》更为突出的是展现传统文化如何保护传承以及积淀,为今后的历史考究提供帮助。

基于这种叙事指向,徽绝在故宫修文物》中选用文物修复师来展现故宫的细节人物和故事。同时还包含了一些关于现代对古代文化的思考,现代快节奏的生活及工作形式与文物修复师细致慢节奏的工作方式形成鲜明的对比,而且他们的工作与故宫的壮丽与华贵相比显得更为简单朴素。这种叙事指向一方面传达出精湛的修复技艺,另一方面则深刻的表现出现代社会快速发展中依然存在初心未改的处事情怀。

五、结语

经过上述对纪录片《故宫》和《我在故宫修文物》的比较,从叙事学的基础理论上剖析,两部纪录片的叙事方式、叙事角度以及叙事指向差异性比较显著,《故宫》更遵从传统纪录片的叙事形式,而《我在故宫修文物》展现的是更为灵活生动的真实生活。因此,两部纪录片虽然都围绕故宫这一相同题材,但是呈现出的形态意识和风格迥异。

参考文献:

[1]匡玉爱.纪录片《故宫》与《我在故宫修文物》叙事策略比较[J].新闻研究,2018(17).

[2]曹瑛.论纪录片的叙事策略与艺术创新——兼论纪录片《我在故宫修文物》的叙事创新[J].四川戏剧,2018(04).