跨文化流动与健康

——基于CLDS数据的实证研究

王 婷,李建民

(南开大学 经济学院,天津 300071)

一、引言

一个人的流动经历与其健康状况密切相关,这种关系不仅与迁移的地理距离有关,也与迁出地和迁入地的文化差异有关。青少年时期所处的文化环境对于个人的职业发展、生活方式和行为方式都具有形塑作用,而迁移可能会使移民进入一个不同的文化环境,给移民带来各种压力和困惑。一般而言,压力的强度与跨文化流动正相关,这些压力的强度以及移民对文化适应的能力会直接影响移民的健康。我国传统文化底蕴深厚,由于民族、地理、历史等方面的原因,不同区域形成了丰富而复杂的地域文化,因此更易发生跨文化的迁移流动。我国的地域文化往往以地方方言、饮食和观念为载体,这为在一个统一的制度背景下研究“文化与健康”提供了可能。以往的研究更多从空间距离考察迁移对健康的影响,但事实上这种迁移还涉及不同文化圈之间的迁移,即跨文化流动,而这种流动实际上也是一种文化距离。那么,这种文化距离是否会对我国乡城流动人口健康状况产生影响?这种影响是如何发生的?为回答这些问题,本文基于文化视角,将方言、饮食和观念距离作为文化距离的代理变量,实证检验文化距离对乡城流动人口健康的影响。

二、文献综述

文化是各国健康水平的重要决定因素之一。20世纪50年代以来,大量学者从不同角度构建了文化适应理论,具有代表性的是Lysgaand提出的U型曲线假设、Gullahorn J.T等提出的W型曲线假设、Adler提出的五阶段适应理论。[1-3]这些理论的核心思想认为个体与异文化接触的初期较为兴奋,当移民与迁入地居民开始建立人际关系,出现语言障碍和文化冲击,移民产生焦虑、孤独情绪,甚至对新文化产生抵触。随后,当移民不断适应当地社会文化环境,情绪再次高涨。研究者运用这些理论考察移民压力体验对其健康的影响,包括抑郁、孤独等心理健康指标以及对疾病更为敏感等身体健康指标。Gordon在文化适应理论基础上提出文化同化理论,从文化和行为两个方面关注移民社会融入问题。[4]随后流行病学和社会学领域产生“西化”“城市化”“美国化”“现代化”等词汇,研究者常用这些词汇描述移民生活状态的改变。[5-6]20世纪70年代之后学者开始探讨文化适应者心理疾患的原因并构建理论,较为著名的是“压力、应对和适应理论”,[7-8]该理论从宏观和微观两个层面探析了文化适应压力的影响因素。

文化适应与移民健康之间关系的实证分析成果丰硕,但无统一结论。学者大多采用心理测评量表考察移民的心理健康。大多数研究表明文化适应产生文化冲击,造成文化适应压力,导致移民心理问题。[9-10]部分学者研究表明文化适应对心理健康无影响。[11]许多学者探讨了文化适应对移民身体健康的影响。Marmot等考察了加利福尼亚州3 809名美籍日裔并根据文化同化程度对此类人群进行分类,发现同化程度不同的日裔患冠心病的概率不同。[12]Reed等同样考察美籍日裔,研究表明文化适应通过影响不同文化群体的生活方式间接影响美籍日裔患冠状动脉心脏疾病的概率,与已适应美国文化的日裔相比,未西化的美籍日裔生活方式更加健康,较少吸烟,经常锻炼身体,该人群出现肥胖的概率低,患病率低。[13]迁移初期,移民与当地居民在饮食习惯及锻炼身体情况上差异明显,[14]随着时间增加,移民的生活方式或多或少发生变化,文化适应度越高的移民与当地居民生活方式的趋同度越高,与当地居民健康状况的趋同度越高。[15]部分学者采用综合健康指标即自评健康指标考察文化适应的影响,无统一结论。学者对于两者关系提出如下作用机制:Finch等认为文化适应与自评健康之间的关系受到文化适应压力强弱的影响,面临越高文化压力的迁移者自评健康差的概率越大。[16]Bzostek等提出了不同的作用机制:一是移民大多从经济相对落后的地方迁入经济发达地区,文化适应导致移民更加频繁地进行身体检查,对自身健康状况的评估更为准确。二是由于文化冲击及文化适应,移民生活方式发生变化。[17]

上述研究结果的差异主要是由于跨文化衡量指标的不同以及考察对象的不同。[18]在文化适应过程中,移民遭受文化冲击,在与异文化接触中形成相似的失范、压力、焦虑,但不同文化个体有不同的文化心理和体验。

很多因素影响迁移者文化适应与其健康状况之间的关系。移民持续时间是影响两者之间关系的重要变量。移民时间越长,移民与本地居民沟通越顺畅,更易融入当地生活,[19]移民生活方式、行为习惯发生变化的概率越大。男性比女性更易受到不健康生活方式的影响。[20]文化适应程度与移民医疗资源的使用率正相关,医疗资源使用率低主要是由于沟通障碍。[21]社会经济地位常用受教育程度和收入进行测度。受教育程度高的迁移者沟通障碍小,文化适应度高,而文化适应与收入之间关系无统一结论。社会网络影响文化适应与移民健康之间的关系。移民与迁出地部分亲朋联系渐少并在迁入地建立新的社会关系网络。文化适应程度越高的迁移者与本地居民成为朋友的概率越大。[22]社会网络可以缓解移民遇到的文化冲击。移民与家人/朋友一起生活,一方面更易缓解文化适应压力,另一方面更易养成健康的生活方式。[23]具体考察文化距离与移民健康之间关系的文献较少,本文只搜索到1篇。Detollenaere等采用学者Spolaore等构建的文化距离指数①文化距离指数根据世界价值观调查(WVS)数据得到,该数据有询问全世界74个国家和地区的居民,他们有关家庭、工作、生活、政治、社会、宗教、国家认同方面的观点和态度,计算每个国家/地区居民对于上述问题的平均得分,得出该指数,具体计算方法下文会详述。研究了文化距离对欧洲移民健康的影响,研究发现文化距离会增加移民的健康风险。[24-25]

综上所述,很多国外研究证实了文化适应与健康状况之间的关系,不过未系统分析文化距离与健康状况之间的因果关系。其次,研究者探讨了文化距离与健康状况之间关系的影响因素,但未考察其中的传导机制。本文在上述文献基础上,以乡城流动人口(下文统一表述为流动人口)为考察对象研究文化距离对他们健康状况的影响并探究其中的影响机制。

三、理论框架与研究假设

在本文中,文化是指一个群体或社会所形成的共同思维方式、价值取向、风俗习惯和生活习惯。不同文化之间的差异即为“文化距离”,反映文化适应困难程度是考察文化适应程度的重要指标。[24]Babiker等首次提出文化距离概念,[26]一些研究把文化距离作为测度文化适应状况的重要指标。[25]鉴于本文的考察对象,文化距离是指流出地与流入地之间的文化差异。两地之间的文化共同点越少,文化距离越远,流动人口遭遇的文化冲击越大,承受的文化适应压力也越大,反之亦然。

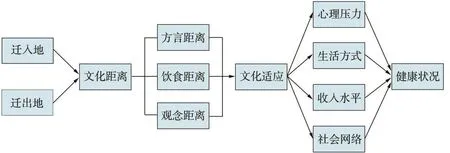

文化距离可以通过直接和间接途径影响流动人口的健康,一方面,文化差异造成个体心理适应压力,文化距离越远,这种压力越大,进而直接影响健康;另一方面,迁入地与迁出地之间的文化距离对流动人口收入水平、生活方式和社会网络造成影响,从而对健康产生间接影响。文化是一个内涵丰富的多维度概念,鉴于本文的研究目的,我们选择了方言、饮食和观念作为划分文化圈的基准。不同文化圈居民在方言、饮食和观念方面差距显著,因此可以在很大程度上反映地域文化差异,是文化距离较为合适的代理变量。

我国方言种类繁多,其中一些方言对于外地人而言难以听懂,如果流动人口听不懂或者不会说流入地的方言就会造成工作上、生活上、医疗上的交流障碍。另一方面,如果流入地与流出地的方言相同或相似,流动人口结交朋友的概率和情感诉求得到满足的概率就会提高。饮食文化通过影响流动人口的食欲进而影响他们的身体健康,不过随着餐饮业的发展及自己烹饪食物可能性的增加,饮食文化对健康的影响在减弱。观念距离对流动人口健康状况的影响大多是间接的,他们在与其观念相近的流入地更易交朋友,收入水平更高,生活方式差别更小。

综上所述,生活方式、收入水平和社会网络在文化距离与健康关系中起到中介传导作用,不同文化距离流动人口的健康状况在年龄、性别、受教育程度、经济地位、生活方式等方面存在差异,使得他们的文化适应程度不同(见图1)。

图1 跨文化流动与健康的关系

由于我国疆域辽阔,各个区域在自然环境、历史传承、经济发展等方面存在显著差异,不可简单地看作一个整体,本文考察文化距离对我国流动人口健康状况的影响。根据上述分析,提出如下研究假设:

假设1:跨文化迁移对流动人口健康状况产生负面影响。

假设2:在跨文化迁移与流动人口健康状况的关系中,收入水平、生活方式和社会网络起到中介传导作用。

四、数据与变量

(一)数据

本文使用2014年由中山大学社会科学调查中心进行的中国劳动力动态调查(China Labor-force Dynamic Survey,CLDS)数据。该调查采用多阶段、多层次与劳动力规模成比例的概率抽样方法,样本覆盖29个省市(除港澳台、西藏、海南外),包含劳动力个体、家庭和社区三个层面的追踪和横截面数据,内容涵盖迁移、教育、工作、健康、社会参与等信息。本文选取16-55岁的流动人口①流动人口指常住地与户籍登记地不同,离开户籍所在地半年以上的人口。鉴于本文的研究目的,本文删除城乡流动人口、城城流动人口、农村居民、存在流动经历且已返乡居民的样本。作为考察对象,删除缺失值后,共得到2 379个样本。CLDS为追踪和横截面相结合的数据,被访者基本情况的访问时间横跨2009-2014年6个年份,大多位于2014年。本文在界定被访者年龄、流动特征和收入水平时将考虑这个情况。

(二)变量

本文考察个体自评健康指标,将其作为主观健康状况的代理变量,主要是由于该指标是反映个体健康状况非常有效的综合性指标,有较好的信度。[27-28]自评健康变量对应调查问卷中问题:“您认为自己现在的健康状况如何”,将选项为非常健康、健康赋值为0,一般、比较不健康和非常不健康赋值为1。

考察被访者流出地和流入地之间方言、饮食和观念距离,将这三个距离作为“文化距离”的代理变量,考察跨文化流动对流动人口健康状况的影响。流出地根据调查问卷中问题“户口所在的市/地区/州/盟(下文简称市)”来确定。本文所用数据有询问被访者14岁以来的流动次数及每次流入地所在的市,以此界定流入地。参照《汉语方言大辞典》,将数据中347个市划分为13个方言区,分别为华北官话、西北官话、东北官话、西南官话、江淮官话、吴语、粤语、闽语、湘语、赣语、客话、蒙语、藏缅语,将方言区与本文的数据进行匹配。若被访者的流出地和流入地位于同一方言区,界定该样本的“方言距离”为0。部分研究者计算出各个方言区间的联系密切程度,以相关系数呈现,将两个方言区间的相关系数≥0.7界定为“方言距离”为0,否则为1。

参考《赵荣光食文化论集》和美国人类学家Eugene N.Andrson对我国饮食圈的划分,将全国分为11个饮食圈,即东北、京津、中北、西北、青藏、黄河中游、黄河下游、长江中游、长江下游、东南、西南饮食圈。若被访者的流出地和流入地位于同一饮食圈,界定该样本的“饮食距离”为0,否则为1。

考察观念距离的测算方式,使用2015年CGSS数据,该数据有考察被访者生活方式、社会态度、政治态度、职业观、生活观、道德观等各方面内容,本文共选取调查问卷中238个问题①在CGSS调查问卷中,存在一个问题询问被访者多方面的态度,如问题“D24:您是否同意以下说法?”,本文中此该问题视为多个问题。,以省为考察单位,采用Spolaore等的构建方式,得到省之间的观念距离。[25]具体构建方法如下:假设有x、y、z三个省,m、n两个问题。计算x中个体对m的平均答案,y中个体对m的平均答案。根据两省的平均答案,计算x和y对于m的欧几里德距离dmxy,同样可得。计算和的均值的均值Meanxyz和标准差SDxyz,则即为省x和y之间的观念距离。可以将上述过程扩展到多个省且多个问题的情况。

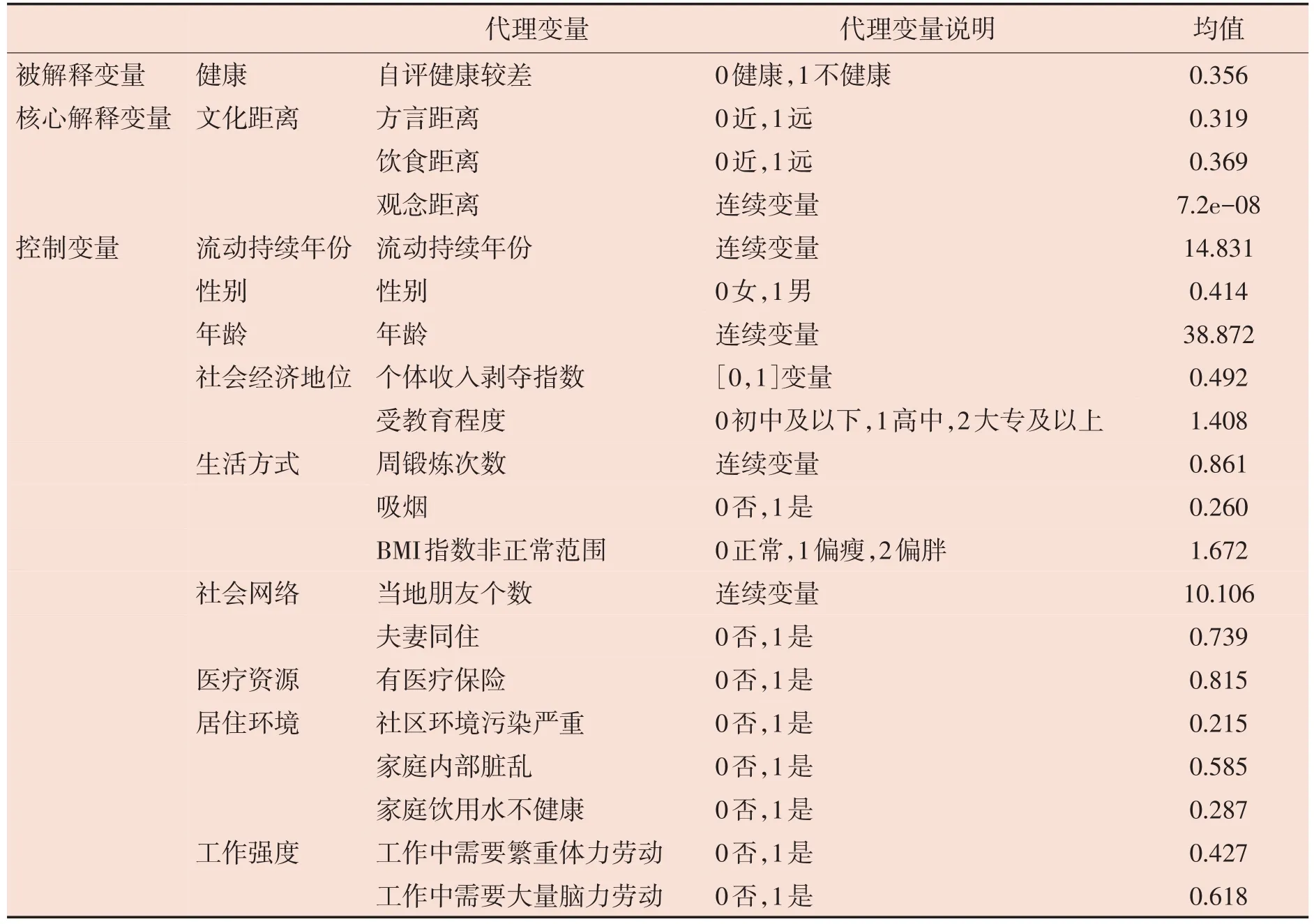

流动人口的健康状况既可能由于跨文化流动,又可能取决于此原因之外的其他社会经济特征的差异,因此在考察文化距离对个体健康状况的影响时需要控制外生因素所导致的差别。本文选取性别、年龄等个体基本特征作为被解释变量,还选择社会经济地位、居住环境、生活方式、工作强度、医疗资源可及性、社会网络六个方面的代理变量。

这里有四个问题需要进一步说明:第一,“流动持续年份”变量根据被访者的流动经历、户籍登记地和常住地特征构成。根据被访者的流动经历和基本情况访问时间,按照流动持续年份将流动人口进行分类。第二,采用Kakwani指数②Kakwani给出的个体yi收入剥夺测算公式为:,其中,Y为一个群,样本数为n,按收入升序排列,即 y1≤y2≤…≤yn,其收入向量为y=(y1,y2,…,yn),μY是群Y的均值。方法计算“个体收入剥夺指数”来反映相对收入水平。[29]考虑被访者基本情况的调查时间,我们根据城市居民消费价格指数将被访者总收入转化为按2015年不变价格计算的收入。第三,通过居民的身高和体重计算得到体重质量指数,依据BMI中国参考标准将18.5≤BMI<24的个体定义为健康,赋值为0;偏瘦(BMI<18.5)赋值为1;偏胖(24≤BMI)赋值为2。第四,“社区环境污染严重”变量是通过计算被调查者居住地的空气污染、水污染、噪声污染、土壤污染的平均分得到,分数在1~2.5分之间的界定为环境污染严重,赋值为1,否则为0。“家庭饮用水不健康”变量是将家庭饮用水闻起来有异味、喝起来有异味、颜色异常、有杂质异物定义为饮用水不健康,赋值为1,否则为0。

(三)变量的描述性统计

由于篇幅限制,未给出分远近文化距离样本的描述性统计结果。在分析样本中,方言、饮食、观念距离得出基本一致的描述性结果,下文以方言距离为例进行阐述。将近距离人口界定为迁移到文化距离较近城市的流动人口,迁移到文化距离较远城市的流动人口界定为远距离人口,以同样的方式界定近方言距离人口、远方言距离人口、近饮食距离人口、远饮食距离人口。根据观念距离的均值将流动人口分为两类,小于均值的流动人口界定为近观念距离人口,其余界定为远观念距离人口(见表1)。

表1 变量说明及描述性统计

大多数流动人口选择方言距离近的城市进行迁移,此类人群健康状况较差的比例大于远方言距离人口。说明流动人口进行迁入地选择时可能存在自选择效应,即健康状况越差的人越可能选择方言距离近的城市进行迁移。女性流动人口大多选择迁移到文化距离近的城市,男性迁移到文化距离较远城市的比例远远高于女性。样本中远方言距离人口的平均年龄小于近方言距离人口,两类人群差4岁左右。

远方言距离人口的收入剥夺指数小于近方言距离人口,说明近方言距离人口内部的收入差距大。使用本文数据计算得出,近方言距离人口比远方言距离人口收入低且收入分化大。近方言距离人口的参保率高于远方言距离人口。远方言距离人口与配偶同住的比例低于近方言距离人口。两类人群在周锻炼次数上差别不大,锻炼次数均较少,高生活成本和强生存压力导致流动人口无空闲时间参加体育锻炼。同时,在健康生活方式上,远方言距离人口吸烟喝酒的比例大于近方言距离人口,主要是由于该类人群面临更大的文化冲击,压力也更大。两类人群在身体质量指数上差别不大。远方言距离人口居住地存在严重环境污染的比例略高于近距离人口,其饮用水的安全性难以保障且家庭内部整洁度差,增加了该群体的健康隐患。两类人群在工作强度上差别不大。

参照《汉语方言大辞典》,将全国六百多个市/地区/州/盟划分为10个方言大区①此处使用方言大区的概念,将华北官话、西北官话、东北官话、西南官话、江淮官话合并为官方方言区,CLDS数据中未包括朝鲜语地区的样本,因此,变量界定中为13个方言区,此处为10个方言大区。,为官方方言、吴语、粤语、闽语、湘语、赣语、客话、蒙语、藏缅语、朝鲜语。根据CGSS数据得到各方言区流动人口的流向,发现对于任一方言大区而言,流动人口选择在同一方言大区内流动的比例最大,除本方言区外,大多数流动人口选择流向粤语区,即珠江三角洲地区。依据本文所用数据,将各个饮食圈中流动人口占总样本的比例进行从大到小排序,排名前五的饮食圈分别为东南、西南、长江中游、黄河下游和长江下游,而青藏和中北饮食文化圈的流动人口占比较小。流动人口大多选择在同一饮食圈内进行流动,与方言距离的结论差别不大。样本中观念距离的均值、最小值、最大值分别为7.2e-08、-0.613、5.199,均值接近于0,说明大多数流动人口选择观念距离近的城市进行迁移。

表2 方言距离对自评健康较差的Probit回归结果

表3 饮食和观念距离对自评健康较差的Probit回归结果

五、文化距离对流动人口健康状况影响的实证分析

(一)基本回归结果

由于方言、饮食、观念距离之间关联性较大,分别将这三个距离对流动人口自评健康指标进行Probit模型拟合,本文剩余部分也采用此方法进行回归(见表2和表3)。

模型1和模型3仅包括本文的核心解释变量及被访者的基本信息。模型2和模型4在模型1的基础上控制了其余变量,考察在控制这些变量之后,内生于人口流动的因素对个体健康状况的潜在影响。两个模型均表明,方言和观念距离对流动人口健康状况有显著的负面影响,饮食距离的影响不显著。此结论与常识相符,方言和观念与该地区居民的生活习惯、行为方式等息息相关,迁移到方言和观念距离较远的城市,流动人口面临的文化冲击及生活压力大,进而影响健康。随着经济发展和人民生活水平提高,我国餐饮业得到迅猛发展,异乡人在各个地方均可以吃到“家乡菜”,个体也可选择自己烹饪食物。在饮食方面,个人的应对策略更加多样化,选择较多,适应性较强。所以,饮食习惯对流动人口的影响逐渐减弱。同时,在控制其他因素后,方言和观念距离对健康状况的影响程度在减弱。

(二)异质性分析

1.不同流动持续年份

反应条件与设备材质要求紧密联系,对于高温高压反应釜来讲,工作温度越高,对反应釜材质要求越高。鉴于上述氨不溶钼和设备要求综合考虑,确定200 ℃作为氧化分解钼精矿合适温度。

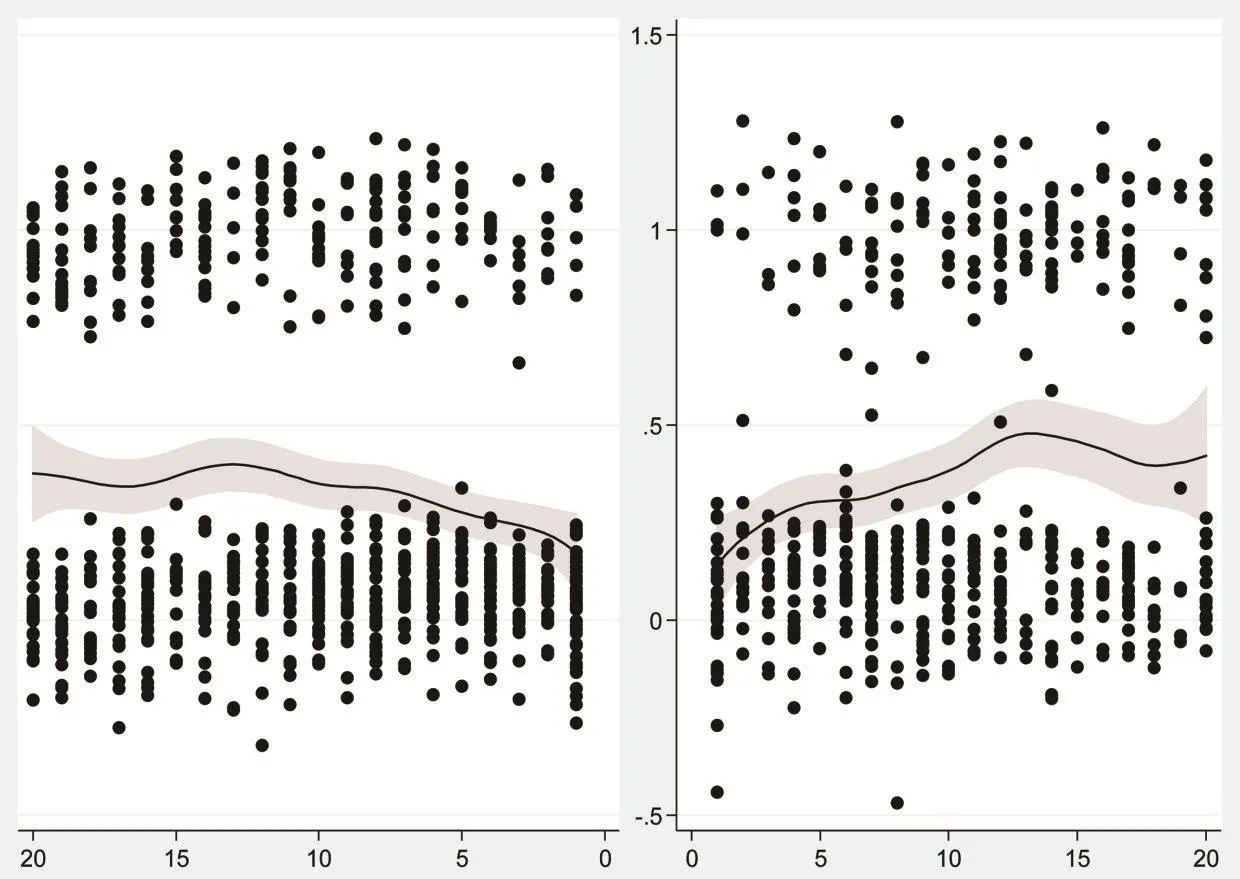

本文根据方言、饮食距离的远近,分别将样本分为两类。观念距离依据其均值将样本分为两类。运用半参数模型,得到流动持续年份与自评健康间关系的核回归图(因篇幅所限,仅展示方言距离的核回归图)。图中横轴代表流动人口的流动持续年份,纵轴表示自评健康得分,灰色区域是95%的置信区间,圆点代表半参数回归模型自评健康的残差分布。在半参数估计中通过对散点图进行平滑拟合得到黑色拟合线,可以观察到流动人口的流动持续年份与自评健康之间的非线性关系。

随着流动时间增加,无论方言距离远近,流动人口的健康状况在不断地恶化,该趋势一直持续到流动时间为15年左右。迁移到方言距离较远城市的流动人口,其健康状况的恶化速度明显快于近方言距离流动人口。饮食和观念距离的核回归图所得结论与图2一致,说明文化距离是流动人口健康状况的重要影响因素。远近文化距离的流动人口,他们面临的文化冲击不同,表现在生活方式、行为习惯、思维方式各个方面对健康的影响不同,远距离人口面临更大的健康风险,从而健康状况恶化的速度越快(见图2)。

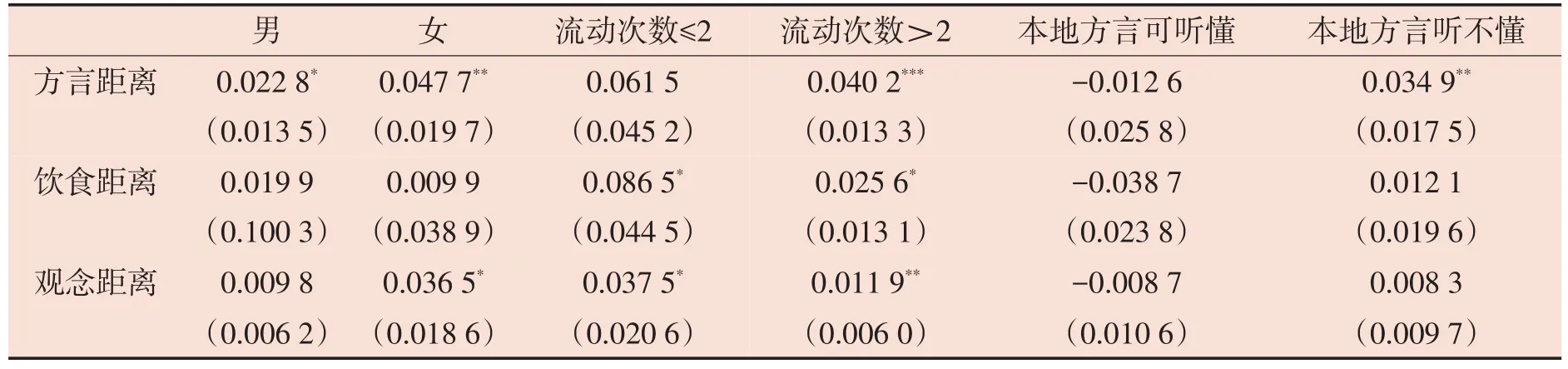

2.按流动人口特征分组

文化距离对不同组别流动人口健康状况的影响不同,此处分组考察文化距离的影响。分性别来看,方言和观念距离对男女流动人口的健康状况都有显著负面影响,与全样本的回归结果一致,对女性的负面影响大于男性。由于两性的社会和家庭分工不同,大多数女性迁移者的交际圈小于男性,比男性更易遭到社会隔离,女性迁移者健康状况恶化的概率高于男性。饮食距离与男女的健康状况负相关,但该变量不显著(见表4)。

图2 方言距离的核回归图

与迁移次数较少的流动人口相比,迁移次数>2次流动人口的健康状况受文化距离的影响更小。可能是由于“外来人”的文化适应需要一定的时间。在流动的初期,流动人口的收入水平低,遇到的文化冲击大,难以应对生存压力和沟通障碍,随着时间增加,其收入水平和文化适应程度随之变化,文化距离对健康的影响随流动持续时间不断减弱。

本地方言技能是造成异质性的重要因素之一。对本地方言可听懂的流动人口,方言、饮食和观念距离对其健康状况的影响不显著。听不懂方言的流动人口,健康状况受到方言距离的显著影响,饮食和观念距离的影响不显著。

表4 自评健康较差的Probit分组回归结果

(三)中介作用

文献表明文化距离通过影响流动人口的收入水平、生活方式和社会网络,进而影响健康状况,收入水平、生活方式和社会网络起中介传导作用,本文使用实证方法验证该中介作用。Baron and Kenny提出使用回归模型检验变量的中介作用时,该作用存在需满足以下三个条件:自变量与中介变量均与因变量存在显著关系;自变量与中介变量存在显著关系;回归方程中加入中介变量后,自变量系数的绝对值会变小(见表5)。[30]

表5 收入水平和生活方式的中介作用

从中介变量存在的条件及表5可知,模型5中估计系数符号为负,且均在1%水平上显著。这表明流动人口迁移到文化距离较远城市,他们的收入水平高于迁移到文化距离较近的流动人口。不同方言或观念意味着思想和技能上的多样性,此类人群更具异质性,更易与迁入地居民形成互补,获得更高的工资和奖金。[31]

生活方式的中介作用未得到验证,与国外学者的研究结论存在差异。对于国际移民而言,他们迁出地与迁入地之间生活方式的差距远远大于我国区域间的差异。此外,受户籍制度影响,流动人口未能在医疗、保障性住房等方面享受与城镇居民同等的基本公共服务,且他们大多为城市中的“过客”,也不愿意在住房和医疗上支出太多,与国际移民不同。

模型10中,方言和饮食距离的估计系数均不显著,观念距离的系数显著为负。说明观念相近的两人成为朋友的概率较大。流动人口的观念与迁入地居民类似,他们更易形成自己的交际圈,从而减少情感壁垒,降低流动人口健康风险。夫妻同住的中介作用得到验证。流动人口迁移到方言和观念距离越远的城市,迁移的成本越大,配偶与其一同流动的概率越小,与常识相符。

(四)内生性问题

本文可能存在内生性问题,有自选择效应,即流动人口可能会依据自身的健康水平进行迁入地选择,健康状况较差的流动人口倾向于流向离家较近的城市,此类人群大多在同一文化圈内迁移。本文使用两种方法克服可能存在的内生性问题,第一是在Probit模型中使用工具变量方法。第二是运用倾向得分匹配法(PSM)。

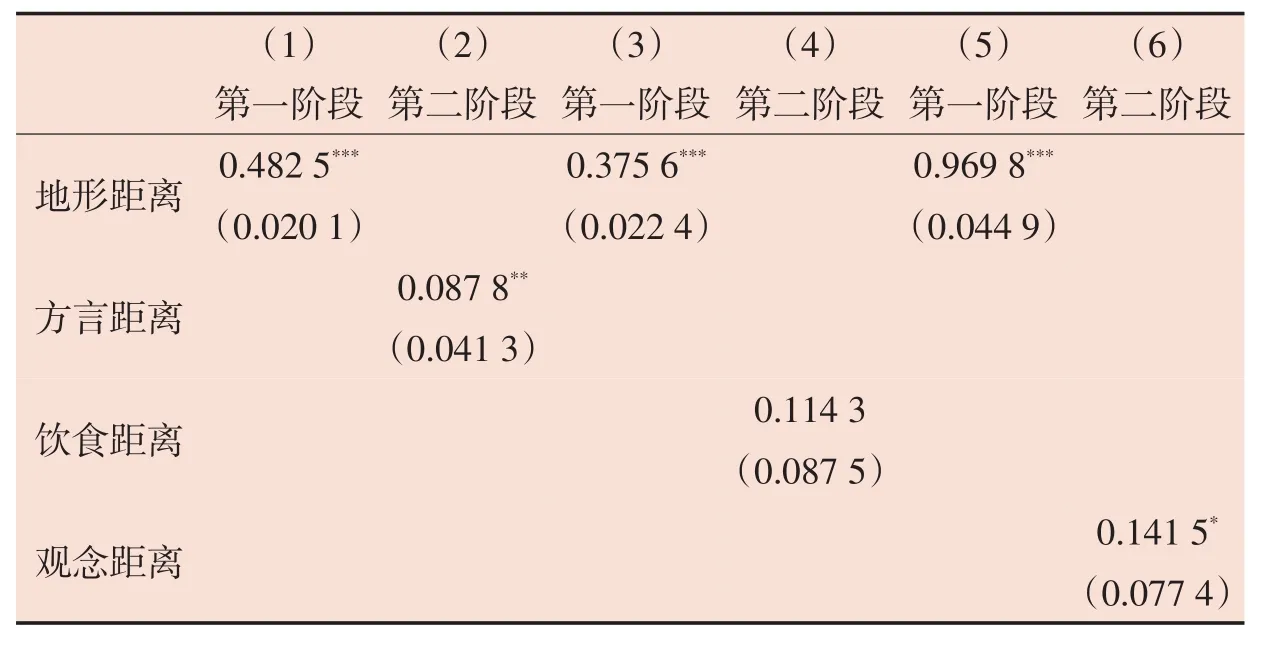

1.IV Probit

采用流动人口户籍所在地和迁入地之间的地形差距作为方言、饮食、观念距离的工具变量。地形差距是一个合适的工具变量,历史上方言、饮食和观念的形成与地形之间关系密切,一般而言,地形越复杂,山脉越多,这个区域越可能被划分为多个相对封闭的小区域,人口也相应被分割,从而该区域的文化越丰富,[32]该区域内的文化距离越远。地形是该地区天然形成的,是客观存在的,与流动人口的健康状况无直接关系。因此,地形差距是一个较合适的工具变量。

本文手工搜集各市的地形数据,由于地形的复杂性,大部分市存在多种地形,本文将市的各类型地形按照其面积占该市总面积的比例,从大到小进行排序,计算得到累积频率。累积频率达到70%时,该市所累加的地形界定为该市地形。流动人口户籍所在地和迁入地的地形相同,地形差距变量赋值为0,否则为1。本文使用IV Probit模型对上文“基本回归结果”的数据进行拟合(见表6)。第一阶段的回归结果表明,地形差距与文化距离显著正相关,符合本文的预期。第二阶段回归中变量的符号和显著性与上文的回归结果一致,表明方言和观念距离确实对流动人口健康状况有显著负面影响,饮食距离变量的系数不显著。弱工具变量检验的F统计量均大于10,拒绝了存在弱工具变量的原假设。

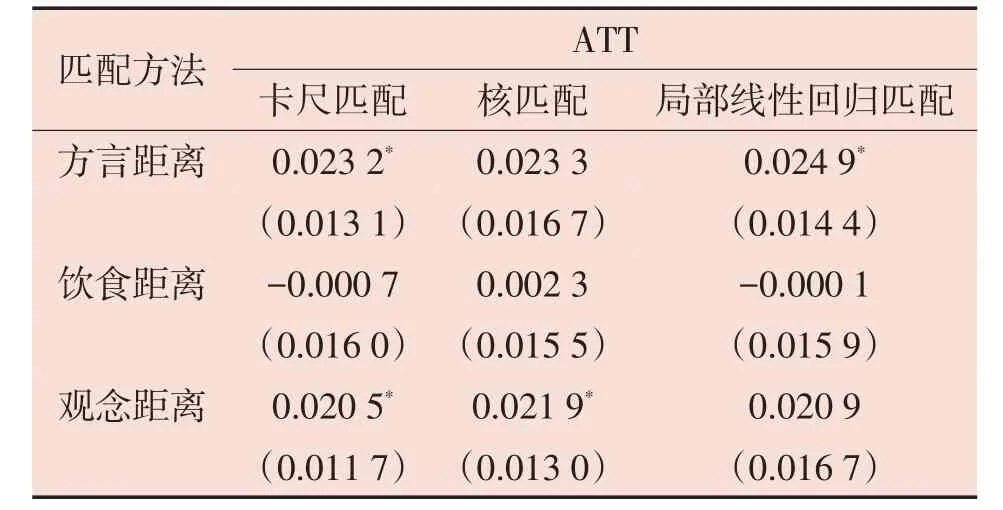

2.PSM

采用倾向得分匹配法代替上文的Probit模型,主要是由于PSM可以有效解决选择偏误和内生性问题,该方法的理论框架为反事实分析框架。进行反事实估计,将倾向值相近的实验组和处理组相匹配,得到平均处理效应(ATT)。

表6 IV Probit回归结果

结果显示方言和观念距离的回归系数大多显著且系数符号为正。饮食距离的系数符号为负且不显著,与上文结论一致。解决内生性问题之后,本文的结论依然成立(见表7)。

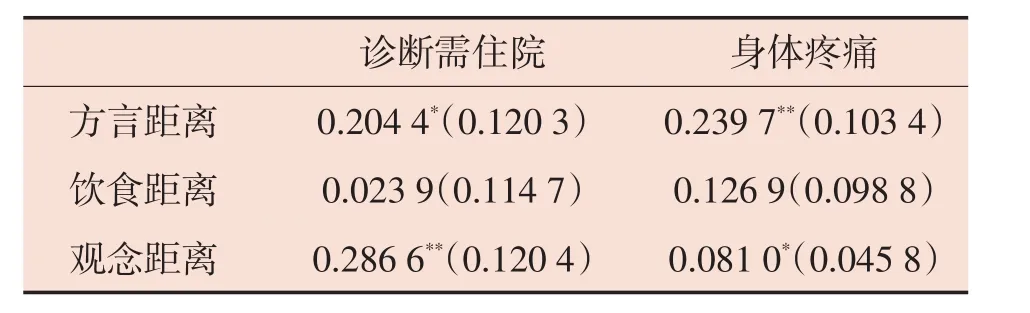

(五)稳健性检验

本文仅使用主观健康指标作为流动人口健康状况的代理变量,此处采用“诊断需住院”和“身体疼痛”两个客观健康指标进行稳健性检验(见表8)。

选取调查问卷中问题“2013年7月以来,您是否有医生诊断需住院?”的回答定义“诊断需住院”变量,“是”赋值为 1,“否”为 0。“身体疼痛”变量使用问题“过去一个月内,是否有过身体疼痛?”的回答来定义,“是”赋值为1,“否”则为0。从表8中可知,方言、饮食和观念距离与流动人口健康状况负相关,文化距离越远,面临的健康风险越大,但饮食距离的系数不显著。基本结论与上文一致,本文的研究结果具有稳健性。

表7 倾向得分匹配法结果

表8 客观指标的Probit回归结果

六、总结

使用方言、饮食和观念距离作为文化距离的代理变量,运用CLDS数据,本文考察跨文化迁移对流动人口健康状况的影响。就本文考察的健康指标而言,文化距离对流动人口的健康水平有重要影响。主要结论为:

第一,方言、饮食和观念距离都对流动人口健康状况存在负面影响,但饮食距离的系数不显著。主要是由于个体可选择到符合自己“口味”的餐馆就餐或自己制作食物,饮食距离对健康的影响程度在减弱。

第二,文化距离对流动人口健康状况的影响具有异质性。将流动人口按照流动持续年份进行分类,结果表明文化距离越远的流动人口,健康状况恶化的趋势越明显。女性流动人口的健康状况比男性更易受到迁出地和迁入地文化差异的影响。与流动次数≤2次的流动人口相比,流动次数>2次的流动人口的健康状况受文化距离的影响更小。文化距离对可听懂当地方言的流动人口的健康状况无显著影响,对听不懂当地方言的流动人口的健康状况有显著负面影响。

第三,考察文化距离对流动人口健康状况影响的作用机制。方言和观念距离通过影响流动人口的收入水平,进而影响其健康状况。生活方式的中介传导作用未得到验证。当地朋友个数在观念距离对流动人口健康状况影响中起到中介作用。夫妻同住变量的中介传导作用得到验证。

第四,采用倾向得分匹配法,并使用迁入地与迁出地之间的地形距离作为工具变量,运用这两种方法解决了本文可能存在的内生性问题,发现方言和观念距离对流动人口健康状况有显著负面影响,饮食距离的影响不显著,这一基本结论依然成立。需要进一步指出的是,文化距离与地形关系密切,与地理距离关系不大,本文已使用工具变量法考虑该问题。此外,本文还使用“诊断需住院”和“身体疼痛”两个客观指标进行稳健性检验,结果表明本文的结论具有稳健性。