从新疆棉花生产看农业借贷危机

□毛德敏 刘维忠 高金花

[内容提要]棉花价格持续下降带来的市场风险,使新疆棉花生产的借贷依存度(借入资金占棉花生产所需资金的比重)不断上升,如果一旦出现大规模违约,可能由此引发农业借贷危机,导致农业生产出现“崩盘”的可能。本文基于对新疆棉花生产中的借贷现状和风险效应进行分析,认为农业风险保障水平低、农业贷款风险转移通道不畅是引发农业借贷危机的根源,因此,为避免风险,防患于未然,本文认为当务之急是要建立农业风险综合保障机制和农业贷款风险补偿机制。

棉花是新疆重要的经济作物之一,也是全疆近50%农户收入的主要来源,棉花生产对提高农民收入水平发挥了重要作用。但是由于近年来棉花生产成本不断提高,经笔者调研结果显示,有90%的棉农需要依靠借贷筹集生产资金,导致借贷依存度相对较高。那么,高借贷依存度会对棉花生产带来何种影响?在棉花目标价格试点前后,棉农的借贷依存度有何变化?棉花生产中的风险有何变化?与农业借贷危机有何关系?带着这些问题,本文对新疆产棉大县棉农和涉农金融机构进行了实地调研和访谈,试图寻找引发农业借贷危机的根源和预防危机发生的措施,为确保新疆农业生产可持续发展提供理论借鉴。

一、新疆棉花生产借贷现状

新疆是全国最大的商品棉生产基地,2017新疆棉花种植面积196.31万公倾,产量408.2万吨,分别占全国棉花种植面积和产量的60.8%和74.4%。然而近几年由于棉花生产成本大幅上涨,影响了棉农种棉的积极性。面对生产成本“地板”和价格“天花板”的双重挤压,种棉收益逐渐缩小,许多棉农为了继续生产不得不走上借贷的道路。棉花目标价格实施后,新疆棉花生产借贷呈现如下特征:

(一)棉花贷款供给主体单一

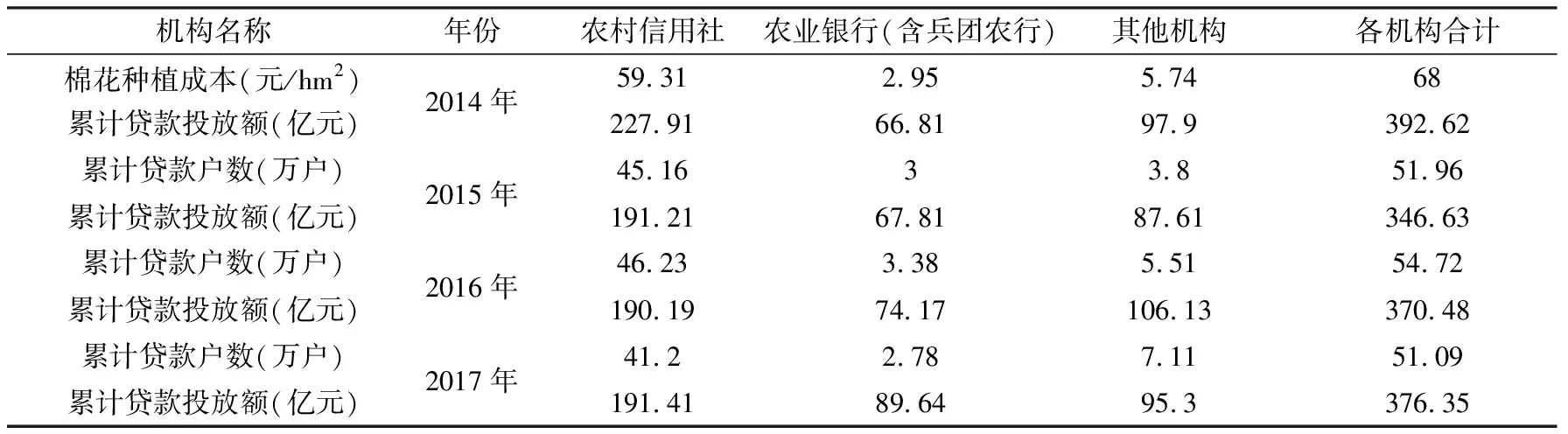

从棉花贷款供给来看,农村信用社和农业银行是棉花种植贷款的主要供给者,2014-2017年两家金融机构提供的棉花种植贷款占全疆棉花种植贷款的70%以上,而其他涉农金融机构提供的棉花种植贷款不到30%。以2017年为例,全疆棉花种植贷款只占农村信用社涉农贷款总额的25.3%,比2016年下降3.3个百分点。由于棉花种植的自然风险及市场风险上升,金融机构为规避风险,对棉花种植贷款的发放出现惜贷,棉花种植贷款供给金额进一步下降,2015年棉花种植贷款比2014年减少46亿元。虽然2016-2017年棉花种植贷款比2015年增加近30亿元,但农村信用社的棉花种植贷款这两年几乎没有变化,其他金融机构的棉花种植贷款2017年同比减少10.8亿元(表1),说明棉花贷款供给主体仍然以农村信用社和农业银行为主,其他金融机构供给较少。

表1 2014-2017年棉花种植贷款发放情况

数据来源:人民银行乌鲁木齐中心支行。

(二)棉花贷款需求进一步扩大

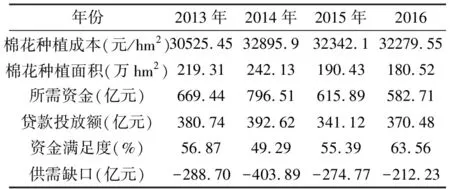

2014年目标价实施后,多数散户棉花种植者种棉收益继续下降甚至亏损,但受种植习惯、土壤环境、对新的农作物品种种植风险承受度等因素的影响,大部分棉农仍然选择继续种植棉花,但种棉收益的减少使棉农生产资金缺口进一步扩大,加大了对借贷资金的需求。对棉农的调查结果显示,受访者中2013-2016年平均每年有近90%的棉农需要通过借贷筹集生产所需资金。另外,从棉花种植资金需求来看,按照2013-2016年新疆棉花种植面积和每亩棉花种植总成本计算,种植棉花分别需要投入资金669.44亿元、796.51亿元、615.89亿元和582.71亿元(表2),而金融机构提供的棉花种植贷款只有380.74亿元、392.62亿元、341.12亿元和370.48亿元,资金满足度仅为56.87%、49.29%、55.39%和63.56%,说明近几年棉农从金融机构借贷的资金满足度普遍偏低。

表2 2013-2016年棉花种植所需资金情况

数据来源:新疆统计年鉴、全国农产品成本收益资料汇编、新疆发展委网站。

(三)棉农借贷依存度不断提高

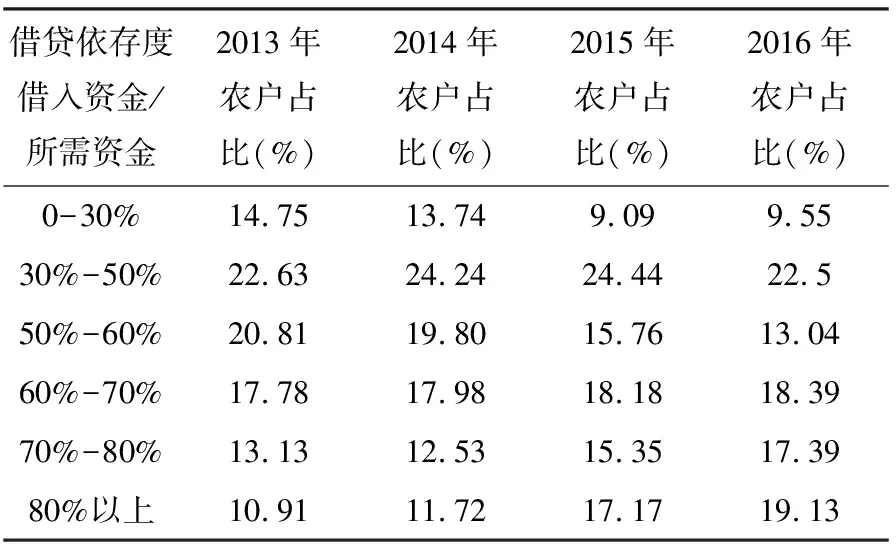

从棉花借贷依存度(农户从金融机构借入资金占当年棉花种植所需资金)来看,2013-2016年贷款依存度超过60%的农户占比分别为41.82%、42.22%、50.71%(表3),说明这四年棉花借贷依存度不断提高,尤其是2016年借贷依存度80%以上的农户比2014年增加了7.41个百分点。另外,自2014年以来棉花价格一路走低,导致种棉收入越来越少,这是造成棉农借贷依存度提高与还款能力减弱矛盾的关键因素。

表3 2013-2016年农户借贷依存度对比

(四)贷款风险上升

在棉花目标价格实施前,国家实行棉花收储政策,使棉花价格有保证,棉农收入可以预期,贷款基本都能按时归还,贷款违约风险极小。目标价格试点后,一方面,棉花价格由市场决定,棉农植棉收入的不确定性增加;另一方面,棉花价格整体低于收储时的价格,加之种棉成本上升,导致棉花收益下降。因此,金融机构发放的农户贷款面临的风险上升。

二、棉花生产中的风险效应分析

农户种植棉花面临最大的两种风险是自然风险和市场风险。为了对棉花生产中的风险效应进行分析,用W表示棉农预期收入,R表示棉农实际收入,U(W)和U(R)分别表示预期收入效用和实际收入效用。S表示市场风险带来的损失,Z表示自然风险带来的损失,则棉农实际收入:

R=W-S-Z

(1)

(一)临时收储时的风险效应分析

2011-2013年间,棉花实行临时收储政策,棉花收购价格相对稳定,并且棉农可以提前预知棉价,此时市场风险发生的概率几乎可以忽略,所以棉农实际收入为:

R=W-Z

(2)

考虑棉农投保农业保险后,发生损失时可获得赔偿额为C,则此时棉农实际收入为:

R=W-Z+C

(3)

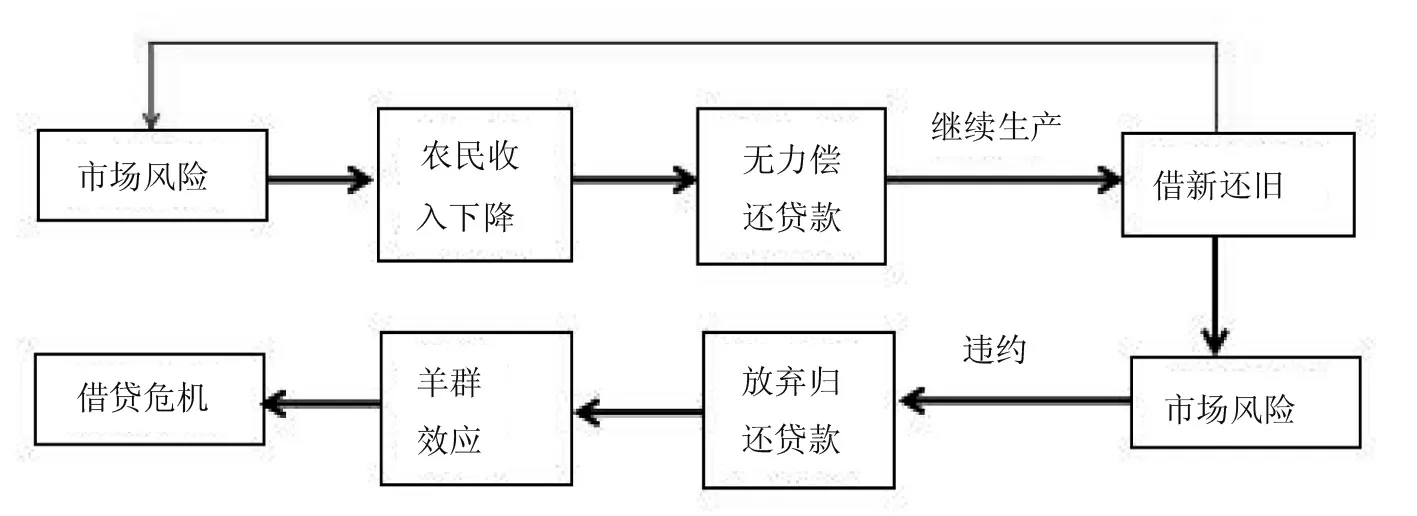

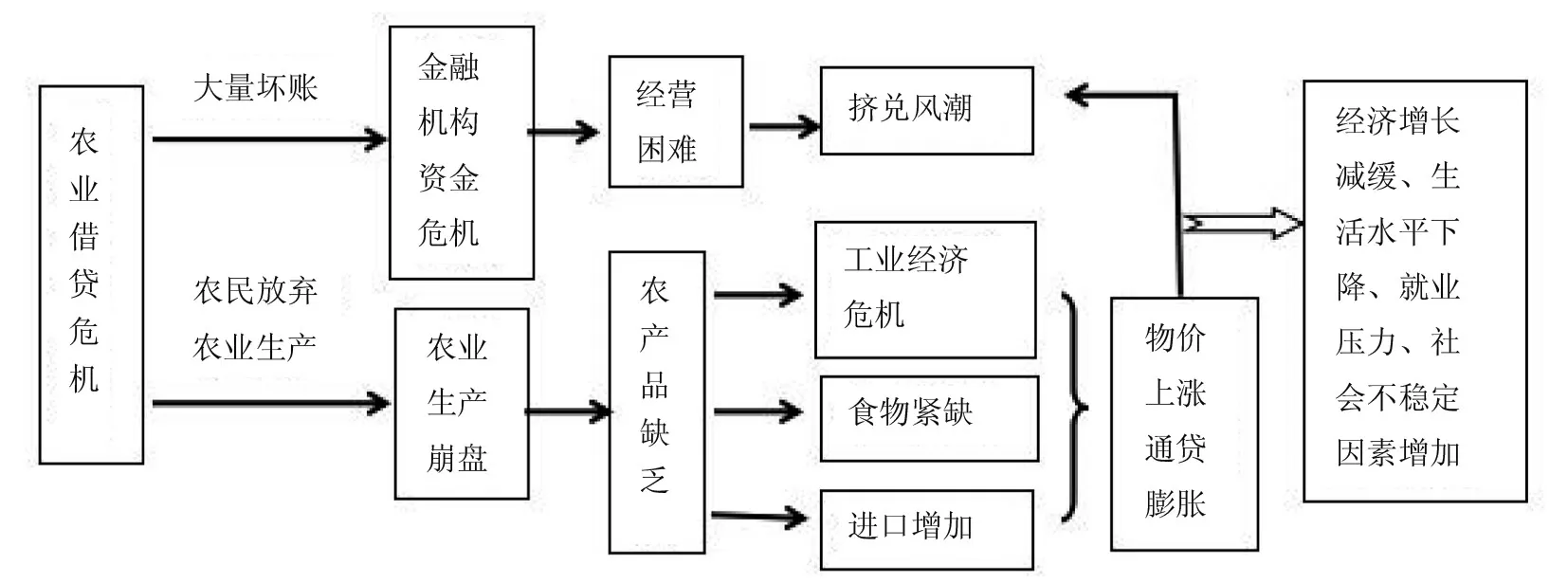

如果棉农获得赔偿金额C≥Z,棉农实际收入大于棉农预期收入,同时U(R)≥U(W),此时棉农的偿债能力不会受影响;如果C 2014年棉花目标价格试点后,棉农面临最大的风险是市场风险,相对于自然风险而言,市场风险涉及范围广,所有棉花种植者无一幸免。另外,我国还未在棉花生产中开展棉花价格保险或是棉花收入保险,因此由于棉花价格下降带来的棉花收入减少的风险无法通过其他方式获得补偿。所以,棉花目标价格试点后棉农实际收入为: R=W-S-Z*D(D=0,1) (4) 当D=0时,表示没有发生自然风险,棉农仅面临市场风险,此时棉农实际收入如下: R=W-S (5) 从(5)式中可知,市场风险给棉农造成损失的大小直接影响棉农的实际收入,S越大棉农实际收入就越小,棉农种棉收益获得的效用也就越小。当实际收入R≤棉农支付的现金成本时,即棉农面临最好的情况是仅仅能够保本。而辛苦一年却没有获得期望的收入,此时为获得较大的U(R),棉农会在还贷与违约之间做决择。以2016年为例,新疆棉花产值为32378.55元/hm2,现金成本为20818.35元/hm2,现金收益仅有11560.2元/hm2。棉农如果选择按时归还贷款,那么,所剩的种棉收益也仅够维持棉农的基本生活开支(不包括孩子上学的开支、医疗费、电话费及人情费等),棉农的日常生活将受到影响,因此按时还贷降低了棉农种棉收益的效用。而理性的农户往往会选择在保证日常生活不受影响的情况下再归还贷款,但是这种选择虽然大大提高了棉农种棉收益的效用,却会促使棉农逾期归还贷款或是放弃归还贷款。因此,市场风险引起的损失越大,棉农违约的概率就越大。 当D=1时,表示棉农即面临市场风险又面临自然风险,棉农实际收入同(1)式。无论棉农是否投保了棉花保险,此时棉农实际收入均小于(5)式中的棉农实际收入,会使棉农逾期归还贷款或是放弃归还贷款的可能性进一步上升。这不但会影响到当地农村金融机构的正常运转,还会对当地农村经济发展和农民生活带来重大影响。因此,棉花目标价格试点后,加剧了棉农借贷违约的概率。 农业借贷危机是指由于自然灾害或市场风险等不确定性因素引起农户收入大幅下降,导致农户部分或全部丧失偿债能力,从而引起大规模借贷违约的现象。 新疆农民人均收入的35%左右来源于棉花(主产棉区占到50%-70%),在南疆地区约有2/3以上的农户从事棉花生产,因此种棉收入的高低直接影响到棉农的生活水平和偿债能力。然而,棉花目标价格试点以来,棉农普遍反映种棉收入下降,偿债压力越来越大,但是为了继续从事棉花生产又不得不借贷,导致债务的“雪球”越滚越大,一旦棉农丧失偿债能力,就可能引起借贷危机。 在临时收储期间,由于种棉收入有保障,棉农借贷几乎不存在违约风险,诚信度较高,但是棉农的种棉收益却在逐年下降。2014年棉花目标价格试点后,棉价持续下跌,调查数据显示,当年新疆种棉收入处在亏损和保本水平的棉农超过一半,棉农无力偿还贷款,为继续维持农业生产,“借新还旧”成为金融机构和棉农的无奈之选。然而2015年棉花价格进一步下降,再加上受持续高温影响,新疆棉花普遍减产,2015年棉农增收的希望再一次落空,迫使借新还旧额度增加。2016年棉花目标价格为18600元/吨,比2015年下降500元/吨,如果棉花产量低于300公斤/亩,棉农仍然无法获得收益。在这种情景下,棉农的违约风险会进一步上升,当棉农对种植棉花不抱有希望时,即种植棉花收入仅能弥补棉花生产成本(不包括农户提供劳动的折价),甚至更低时,从理性人的角度分析,与其背负沉重的债务辛苦一年也无法偿还贷款,不如选择违约-放弃还贷。一旦有棉农做出该种选择时,受“羊群效应”的影响,贷款的棉农多数都选择违约,从而引起涉农金融机构尤其是农村信用社和农业银行的资金危机。当违约行为由棉花生产进一步扩大到其他农作物生产时,就可能爆发农业借贷危机(图1)。 图1 农业借贷危机引发过程 农业借贷危机一旦爆发,对农业生产、金融机构、农户、工业经济、物价及社会稳定都会带来不同程度的影响,最终会导致经济增长减缓、生活水平下降、就业压力增加甚至是经济危机。 首先农业借贷危机爆发后,农户对农业生产没有信心,基层金融机构没有能力再支持农业生产,资金的缺乏加速了农业生产走向萎缩,甚至是农业生产“崩盘”。其次农业生产“崩盘”导致涉农金融机构陷入资金危机,由于大量贷款无法收回,导致县级农村信用社无法正常运转,陷入挤兑风潮甚至面临破产,这将直接影响到当地社会经济发展和人民生活。三是农户放弃农业生产后,一方面,土地被荒置,生态开始恶化,农民失去主要收入来源,生活水平下降,贫困人口增加,不利于农村社会稳定。另一方面,为维持家庭基本生活,农民不得不背井离乡寻找新的收入来源——进城打工,当大量农业人口涌入城市时,又会给城市带来一系列关于治安、就业、环境、居住等问题。四是农产品既是工业生产的主要源料,又为人民生活提供食物来源,如果农业借贷危机导致农业生产“崩盘”,一则工业生产会因为缺乏原料而陷入生产危机的困境,企业面临裁员、停产甚至是破产;二则食物缺乏会导致物价上涨,进而引起人们的恐慌抢购,最终引发通货膨胀,而通货膨胀又会进一步加剧对金融机构的挤兑(图2)。 当新疆棉农放弃棉花生产时,国内棉花供给无法满足国内需求,这时只能依靠进口解决。这会导致中国失去在国际棉花市场上的话语权,同时,随着对棉花进口依存度的提高,进口棉花价格上升,又会引起输入型通货膨胀。 农业借贷危机一旦发生,其后果将不堪设想。在新疆这样一个多民族聚居地,农业人口超过一半以上,仅南疆地区还有29个深度贫困县,一旦农民没有收入来源,将对新疆的社会稳定构成巨大威胁,不利于新疆总目标的实现。所以,相关部门应结合新疆棉花生产实际情况,积极应对,防患于未然。 图2 农业借贷危机传导机制 从新疆棉花生产的借贷情况来看,之所以会存在潜在的借贷危机,其原因有两点:一是面对棉花种植的自然风险和市场风险的增加,现有的农业风险保障水平低,保障范围窄。二是农业贷款风险转移通道不畅,一旦出现棉农大规模违约,金融机构的贷款损失无法转移,进而使金融机构陷入资金危机。因此本文提出以下几点建议,以期防范农业借贷危机发生的可能,从而保证农业生产可持续发展。 农业生产完全是暴露在自然环境中,依靠阳光、水分、土壤维持农作物生长,因此农业本身不具备抵抗自然灾害的能力。为了应对农业生产中的风险,降低自然灾害对农业生产造成的损失,1982年我国恢复办理农业保险,并于2007年开始对农业保险进行补贴。截至2016年末,新疆农业保险保费收入36.14亿元,同比增长3.1%,承保各类农作物4877.54万亩,农业保险对农业生产起到了一定的保障作用。但是笔者对棉农的调查数据显示,有83.97%的棉农表示保险公司赔付金额偏低,72.13%棉农表示获得的赔付金额仅占到实际损失的30%,农业保险保障作用较弱。 近年来新疆自然灾害频发,给农业生产带来巨大损失,部分地区甚至出现因灾返贫的现象,而现有的农业保险仅针对产量下降的收入损失进行赔付,农产品价格下降的收入损失不在赔付范围。2014年新疆实行棉花目标价格试点后,市场风险是棉农目前面临最大的风险,也是引发借贷危机的导火线,因此,有必要尽快建立农业风险综合保障机制,提高农业防灾减灾能力,是当前稳定棉花生产,防止借贷危机爆发的重要方法之一。[1] 1.建立棉花最低收入保障制度 为了稳定新疆棉花生产,除了实行目标价格补贴政策外,还应该建立棉花最低收入保障制度,即由政府牵头组织棉花产业链各主要受益主体成立棉花生产风险保障基金,并确定棉花最低收入保障水平计算依据。 那么农民种棉花的最低收入应该是多少才能实现棉花生产的可持续发展?基于机会成本和经济人的假设理论,从以下几方面进行分析,以确定棉花最低收入保障水平。 首先,从新疆农民选择的经济行为来看,在新疆植棉区,可供新疆农民选择的主要经济行为有以下几种类型:(1)种植粮食作物,以小麦为主,相对省时省工;(2)以种植饲料粮和制种为主的玉米;(3)种植经济作物,棉花是种植历史最长、种植面积最大的经济作物之一,另外还有番茄、甜菜、打瓜等(其中甜菜、打瓜种植面积较小,在这里不作比较);(4)外出打工。显然,选择不同的经济行为就会有不同的收益。 鉴于以上分析,建立种棉最低收入保障标准决定模型: y=max(y1,y2,y3,y4,y5) (6) y、y1、y2、y3、y4、y5分别表示种棉最低收入保障标准,种棉花预期纯收入、种小麦预期纯收入、种玉米预期纯收入、种番茄预期纯收入和外出打工预期纯收入。 其次,考虑可供新疆农民选择的主要经济行为的收益情况,详见表4 。 表4 新疆农民当前主要经济行为纯收入 注:新疆农民户均耕地面积按照 25亩计算,打工纯收入来源于工资性收入;外出打工时间按10个月计算;生产成本不包含土地成本。 数据来源:全国农产品成本收益资料汇编(2016),新疆统计年鉴(2016)。 如果当年农民生产的农产品全部卖不出去,那么农民种植棉花、小麦、玉米和番茄的预期纯收入分别为-44498.5元/户、-19855.25元/户、-20694元/户、-122921.25元/户。那么,从机会成本的角度分析,得出如下结论: (1)棉花每亩纯收入为333.57元(补贴后),小于小麦和番茄的亩均收入,因此理性的农民会选择放弃棉花生产而从事其他农作物生产。另外对于承受风险能力较弱的农民而言,外出打工是他们最优的选择,不能外出打工的农民会选择种植亩均收入高于棉花的农作物(受土壤条件限制只能种植棉花的情况除外)。因此,只有棉花种植收益高于打工收入和其他农作物种植收益时,农民才会继续种植棉花。 (2)如果棉农不能外出打工,那么实现棉花生产的可持续发展,种棉花最低收入保障标准y’由种棉花的生产成本决定,即 y′=y1=min|-1779.94,8339.25|=1779.94(元/亩) (7) 也就是说当棉花亩均种植收入至少达到1779.94元/亩,农民才有可能选择种植棉花。 (3)如果考虑棉农外出打工,即考虑棉农劳动力机会成本,那么种棉花最低收入保障标准y”由外出打工的最低纯收入决定,即棉花种植每亩纯收入标准不能低于y”: (元/亩) (8) 因此,只要农民种棉每亩纯收入高于外出打工的最低收入458.8元时,农民就可能会选择从事棉花生产。 (4)如果棉花受灾时,农民能获得一定的补偿,并确保其补偿能达到最低收入保障时,农民会继续生产棉花。每亩补偿金额标准如下: 在农民没有外出打工的条件下,每亩补偿金额=1779.94元-亩产值; 在农民可能外出打工的条件下,每亩补偿金额=(1779.94元 +458.8元 )-亩产值。 所以,最低收入保障制度的建立,可以避免由于自然灾害、市场风险、甚至是政策变化导致农民种棉行为不经济而放弃种植棉花,一方面棉农种棉收入得到保障,另一方面又可以实现棉花生产的可持续发展。 2.完善农业保险补偿机制,提升农业保险保障水平 面对农业保险的高风险性和低收益性,多数商业性保险公司都望而却步,因此对农业保险给予补贴成为世界各国鼓励发展农业保险的普遍做法,且越发达的国家对农业保险给予的补贴金额越高。发达国家的农业保险补偿政策证明农业保险补偿机制越完善农业保障水平就越高。然而受新疆经济发展水平的影响,新疆地方各级财政对农业保险的最高保费补贴比例只占45%,而北京、上海等发达地区最高保费补贴比例高达85%-90%(不包括中央财政为农业保险提供的保费补贴)。棉花作为新疆重要的经济作物,其种植风险与经济损失远高于其他农作物,为稳定棉花生产,提高棉农收入水平,有必要尽快完善农业保险补偿机制。 首先,建议由中央财政和新疆财政每年从其财政收入中拿出一定比例,出资成立农业保险基金,专门用于对农业风险的补偿。根据中央与新疆的财政收支情况,笔者认为中央财政与新疆财政可按9:1的出资比例成立农业保险基金,并由专门机构负责管理,具体可用于: 提高新疆农业保险保费补贴比例,农业保险基金承担总投保费的90%,个人承担总投保费的10%。[2]国外学者研究证明,当政府为某种农作物提供保费补贴的时候,农民会增加该农作物的播种面积,同时减少没有提供保费补贴的农作物播种面积 ( Jun Jie Wu,1999[3];Jane A Colemanet al.,2009[4])。同时农业保费补贴增加降低农户投保成本,有利于激发棉农购买农业保险的积极性。 提高对农业保险经营管理费用的补贴标准,降低农业保险运行成本,进而提高农业保险保障水平。由于农业保险在勘察定损时仍采用逐户方式,耗费的人力物力资源较大,导致保险公司运行成本昂贵,因而也影响了农业保险的保障水平。我国绝大部分政策性农业保险险种的保障水平都低于70%,连农户从事农业生产的物化成本都难以保障[2]。而保障水平和保费补贴比例的提高,有利于农民的农业经营性收入趋于上升和稳定(邢鹂和黄昆,2007[5]),也使棉农的收入有一定的保障。 (3)出资成立农业再保险公司,分散农业风险。由于农业保险高风险低收益特性,保险公司不愿意主动提供农业保险。农业再保险公司的成立可以分散农业保险承保风险,有利于更多的保险公司开展农业保险,充分发挥农业保险的经济补偿功能,帮助农民尽快恢复农业生产。 其次,建议对开展农业保险的公司,当地政府可以把相关事业单位的财险与寿险的经营权也交与该保险公司,用商业保险的收益弥补农业保险的亏损,激发保险公司开展农业保险的动力。 最后,建议积极拓展农业保险产品。如提供特色林果业保险、农产品收入保险、价格指数保险、气象指数保险等产品,借助物联网等现代信息技术开创“互联网 +农业保险”模式[6],为不同风险偏好和保障需求的农户提供多种可供选择的保障,全面降低农业生产风险。 3.完善农产品期货交易制度,有效降低农业生产风险 农产品期货市场所具有的价格发现和风险规避功能。如美国农业生产者就充分利用农产品期货交易规避市场风险,以保障农业种植收入。我国的棉花期货、大豆期货等已实现价格发现功能,同时农产品期货也已成为涉农企业进行农产品价格风险分散与对冲的重要金融工具[7]。但是,在现行法律框架下保险公司不能以风险规避者的身份进入农产品期货市场,农民、家庭农场和农业合作组织由于缺乏必要的入市条件也无法进入农产品期货市场进行交易。因此建议完善农产品期货交易制度。例如,研究出台农民、家庭农场和农业合作组织参与农产品期货交易的相关规章制度,同时由相关机构定期向农民等开展期货知识的宣传与培训,提升农民等农业主体规避风险的意识和参与期货市场的能力,使农民、家庭农场和农业合作组织能够利用农产品期货交易规避市场风险。其次,允许提供农产品收入保险和农产品价格保险的保险公司进入农产品期货市场进行对冲交易,一来可以降低其自身经营风险;二来可避免保险公司陷入系统性赔付风险,影响保险公司提供农业保险的积极性;三是可以充分发挥农产品期货市场对农业生产的保驾护航的作用,有效降低农业生产风险。 综上所述,农业风险综合保障机制的建立,从多个角度对农业风险给予补偿,可以有效降低棉花生产风险,保障棉农种植收益,使农业借贷危机发生的可能性大大降低。 农业生产的高风险性和农民缺少抵押物使农业贷款面临的风险远远高于其他贷款品种,如果政府和涉农金融机构没有建立农业贷款风险补偿机制,那么农业贷款风险只能由涉农金融机构自己承担,如果损失足够大时,将使部分涉农金融机构陷入资金危机甚至破产,引发借贷危机,从而扰乱金融秩序和社会经济发展。因此建立农业贷款风险补偿机制是有效防止农业借贷危机发生的又一途径之一。 1.建立农业贷款担保基金 为了解决农户(包括新型农业经营主体)贷款时找担保难的问题,同时降低农业贷款由自然灾害或市场风险带来的损失,有必要建立农业贷款担保基金(以下简称“担保基金”)。 担保基金由政府主导,由于新疆财政收入水平较低,建议由中央财政、自治区财政和各县(市、区)财政按照7:2:1的比例共同出资设立。担保基金交由政府选定的融资担保机构管理,并且基金的使用不以盈利为目的,仅用于为农户进行贷款担保。即农户申请农业贷款时可以向担保基金申请提供担保,担保基金根据申请者的信用等级、经营情况确定担保费率(最高不超过1.5%),同时结合申请者贷款金额、贷款种类等确定担保比例(贷款总额中有多少金额可以担保)。如果农户由于自然灾害、市场风险等原因欠收而不能按时归还贷款,导致担保贷款发生逾期,首先由融资担保机构和贷款发放的银行共同追偿贷款本金和利息。在3个月后贷款者仍无力偿还的,则由担保基金按其事先约定的担保比例偿还贷款,实施代偿后,融资担保机构和贷款发放银行继续追偿。担保基金代偿贷款,一方面分担了金融机构部分农业贷款风险,使贷款损失大大降低;另一方面又不会造成金融机构因资金困难影响金融机构的正常运营,也保证了金融机构对农业的可持续投入。 2.建立农业贷款风险补偿基金 农业贷款风险补偿基金(简称“补偿基金”)的设立可以参考担保基金,也可从担保基金中专门拿出一定比例做为补偿基金。主要用于对一些种植风险相对较大的农作物(如棉花、玉米等)发放农业贷款给予一定的风险补偿,以降低农业贷款损失,鼓励金融机构增加农业贷款。其补偿方式主要有两种,一种是金融机构向农户发放的农业贷款到位后,补偿基金可以拿与其合作银行实际发放农业贷款金额的10%资金存入合作银行,以增加金融机构的可用资金,提高其盈利水平。另一种是对金融机构发放的利率上浮不超过贷款基准利率30%的农业贷款,由补偿基金按照贷款基准利率的60%-70%进行贴息。贷款到位后,由补偿基金向合作银行支付利息补贴,相当于合作银行提前收回部分贷款利息,既降低了农业贷款的损失,又提高金融机构投放农业贷款的积极性。 当然,农业贷款风险补偿机制除了建立农业贷款担保基金和农业贷款风险补偿基金外,还应成立相关的组织机构管理这两个基金,出台相关的制度加以保障,明确基金、政府、银行各自承担的责任和贷款追偿后的分配问题,成立贷款风险评估机构对农业贷款风险科学评估、及时预警等。这些需要在政府的主导下,各相关部门通力配合才能尽快实现。 棉花是新疆农户重要的经济来源之一,近年来新疆棉花种植风险不断上升,导致棉农收入不确定性增加,棉花贷款违约率上升,有可能引起农业借贷危机。笔者从新疆棉花生产入手,分析了农业借贷危机的影响,结合新疆棉花生产和经济发展实际情况,认为建立棉花最低收入保障制度、完善农业保险补偿机制和农产品期货交易制度,建立农业贷款担保基金和农业贷款风险补偿基金,一方面可以使农户收入得到保障,另一方面可以有效降低农业贷款风险,从而化解借贷危机发生的可能性,最终实现农业的可持续生产和农民增收。(二)目标价格试点后的风险效应分析

三、从棉花生产到农业借贷危机

(一)农业借贷危机爆发的可能性

(二)农业借贷危机的影响

四、应对农业借贷危机的措施

(一)建立农业风险综合保障机制,打通农业风险补偿通道

(二)建立农业贷款风险补偿机制