调味饮联合进食贴治疗小儿脾失健运型厌食症的临床观察

赵丽莹, 石锦梅, 汪江涛, 魏昆, 秦宗富, 车雪原

小儿厌食症是指儿童出现进食障碍问题,其特点是超过两周食欲不振,食物摄入减少,甚至排斥进食,以及长期影响儿童生长发育的疾病,近年来发病率逐年上升,已成为儿科,特别是6岁以下儿童常见和频发的疾病[1]。目前,西医对其发病机制尚不十分清楚,但其研究范围已扩展到摄食中枢、神经递质、激素等领域,治疗上仍以补充营养素、促进胃肠蠕动等对症治疗。本研究观察中药调味饮内服联合进食贴外敷神阙穴治疗脾失健运型厌食症患儿的临床疗效,现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选择2016年8月至2017年10月铜陵市中医医院儿科门诊收治厌食症患儿80例,按就诊先后顺序分为观察组和对照组各40例。观察组中男26例,女14例;年龄1~5岁,平均年龄(2.4±1.1)岁;病程15~60 d,平均病程(37.5±20.5)d。对照组中男21例,女19例;年龄1~5岁,平均年龄(2.1±1.3)岁;病程15~60 d,平均病程(34.1±20.2)d。两组患儿在性别、年龄、病程方面比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准 参照《实用儿科学》中厌食症的诊断标准[2]。

1.2.2 中医辨证标准 参照《中医病症诊断疗效标准》《中医儿科临床研究》中脾失健运型厌食症的中医辨证标准[3-4]。

1.3 方法 观察组予以内服调味饮联合进食贴外敷神阙穴。调味饮药物及剂量为1~3岁儿童:党参、木香各8 g,白茯苓、广陈皮、姜厚朴、广藿香、葛根各6 g,姜半夏5 g,炙甘草2 g;4~6岁儿童:党参、木香各10 g,白茯苓、广陈皮、姜厚朴、广藿香、葛根各8 g,姜半夏6 g,炙甘草3 g。均为我院药房提供的配方颗粒,每日1剂,每日2次温水冲服。进食贴由山楂、白术、莪术、苍术研粉(我院药房提供),混匀后盛放在陶瓷瓶中备用,每次取5 g或10 g药粉加适量蜂蜜,调成膏状,制成2 cm×2 cm(1~3岁用)和4 cm×4 cm(4~6岁用)的圆形药饼,在患儿神阙穴及其周围皮肤消毒后敷于其上,并予以专用胶布固定。对照组予以葡萄糖酸锌口服液(哈药集团三精制药股份有限公司)口服,每次1支,每日1次。两组均治疗7 d为1个疗程(穴位贴敷每日贴敷12 h,用3 d,休1 d,再用3 d),共治疗4个疗程。

1.4 观察指标 患儿主次要证候积分及临床疗效。

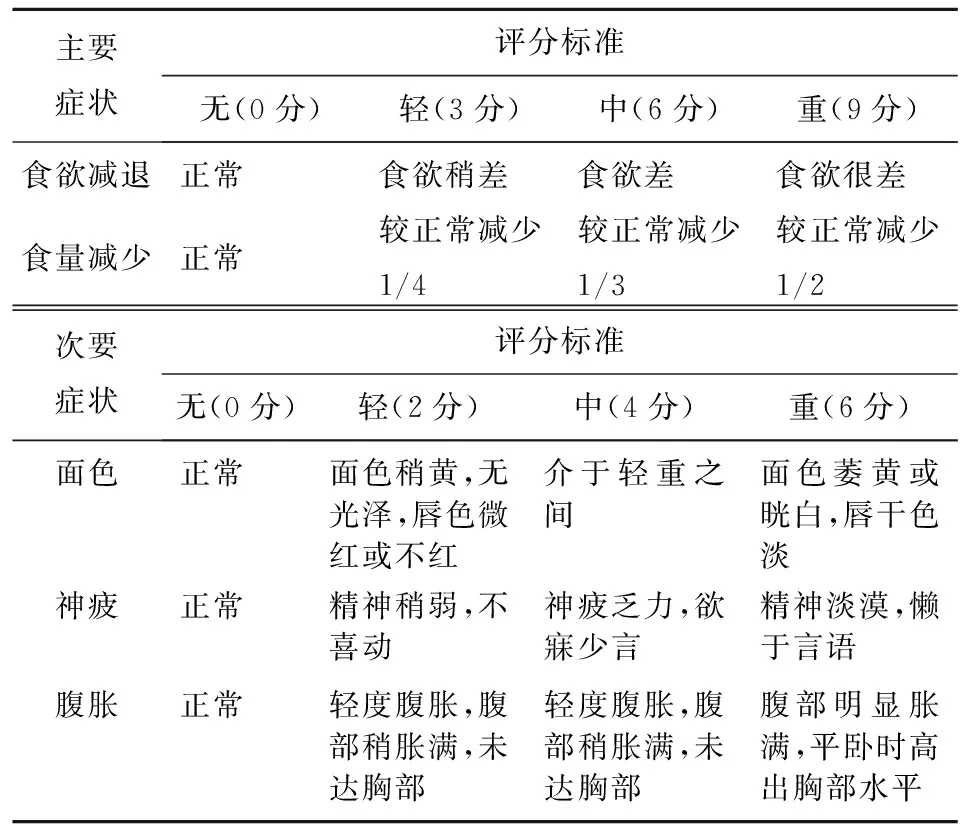

1.5 疗效判定标准 参照《中药新药临床研究指导原则(试行)》(2002)拟定[5]:(1)临床治愈:儿童症状完全缓解,其食欲和摄食可恢复到正常水平,且证候积分下降率达90%以上;(2)显效:儿童的症状基本缓解,其食欲和摄食明显恢复,且证候积分下降率达60%以上;(3)有效:儿童的食欲和摄食有所恢复,且证候积分下降率达30%以上;(4)无效:儿童的食欲和摄食无明显改善或进一步加重,而证候积分下降率<30%。患儿主次要证候积分评定标准见表1。

表1 患儿主次要证候积分表

2 结果

2.1 两组患儿治疗前后证候积分比较 见表2。

表2 两组患儿治疗前后主次证候积分比较分)

注:与治疗前比较,at=7.881,9.304,P<0.05;与对照组比较,bt=12.145,P<0.05。

表2结果表明,两组治疗后证候积分均低于治疗前,差异有统计学意义(P<0.05)。观察组治疗后证候积分显著低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

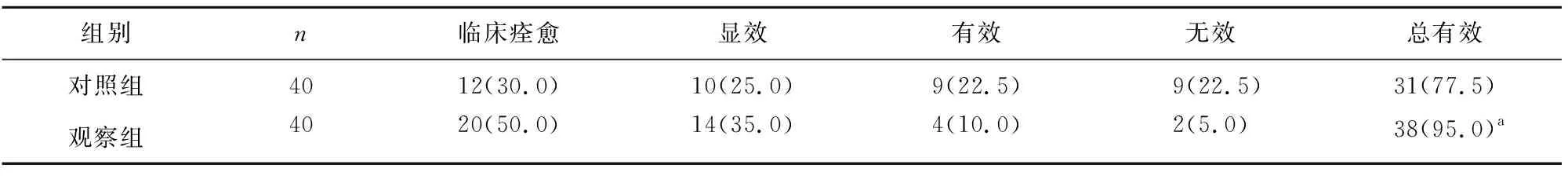

2.2 两组患儿临床总有效率比较 见表3。

表3 两组患儿临床总有效率比较[n(%)]

注:与对照组比较,aχ2=5.165,P<0.05。

表3结果表明,观察组总有效率显著高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

3 讨论

小儿厌食症是以摄食行为异常为突出特点,长期饮食不规律或摄入营养不足,而导致小儿出现营养障碍,影响其生长发育,严重者会伴有智力发育问题。

目前尚不清楚本病的发病机制,现代医学的讨论多集中在食欲调节中枢、调节因子机制[6-7],治疗的基本原则是纠正饮食习惯,另可以通过增加消化酶及味蕾效应或增强胃肠蠕动,改善肠道菌群的方法来补充[8],但效果有限。因此如何发挥祖国医学的优势,找到行之有效的预防和治疗本病的方法引起诸多学者共识,该研究即在此背景下开始。

祖国医学的书籍中虽无小儿厌食症的病名记载,但却有较多的相关描述,如钱乙云“不思食”,巢元方道“不嗜食”,叶天士所提的“恶食”,及其他医案中记载的“纳呆”等。日丹波元坚编撰的《杂病广要》中记载:“脾不和则食不化,胃不和则不思食。”明确提出本病的病位在脾胃,其基本病机为脾胃失和。自江育仁教授提出“脾健不在补贵在运”的观点以来,国内才有关于辨证论治厌食症的报道。根据小儿“脾常不足”“饮食不知节制”等特点,易致小儿出现脾失健运型厌食症,故治疗上除健脾和胃外,应治以运脾消食。本研究所应用的中药方剂调味饮以七味白术散合二陈汤加减化裁而来,具体药物为党参、白茯苓、炙甘草、葛根、木香、广藿香、姜厚朴、姜半夏、广陈皮,方中党参、陈皮补中益气,健脾燥湿为君,木香、藿香醒脾化湿,茯苓、厚朴健脾温中为臣药,葛根入脾胃经,升举阳气,半夏调脾和胃为佐药,甘草补脾益气,调和诸药为使,诸药共奏健脾运脾之效。穴位贴敷疗法是通过皮肤对药物的吸收,进而刺激局部经络穴位,以达到预防和治疗疾病的目的[9]。而神阙穴为任脉冲脉交会穴,通诸身之气,现代解剖示脐下无脂肪,角质层薄,药物易渗透吸收,将上药敷于该穴,可达到健脾调肠之效[10]。进食贴中山楂为君,行健脾开胃、消食化滞之功;白术健脾益气,苍术燥湿健脾,二者合用为臣,莪术行气破血、消积止痛为佐药,诸药合用健脾益气。现代药理研究山楂可促进消化酶的分泌,所含脂肪酶能够促进脂肪的分解[11],二术具有保护胃黏膜的作用[12-13],而莪术能促进胃肠蠕动[14]。可见选用中药配方颗粒制剂口服较汤药煎剂口感好,与简便、廉价、无痛的中药穴位贴敷疗法相配,二者相得益彰,易于患儿及家长接受,且临床疗效确切。

综上所述,中药调味饮内服联合进食贴外敷神阙穴是治疗脾失健运型厌食症的有效方法,其能明显改善儿童的食欲和食量,无不良反应,值得临床推广。