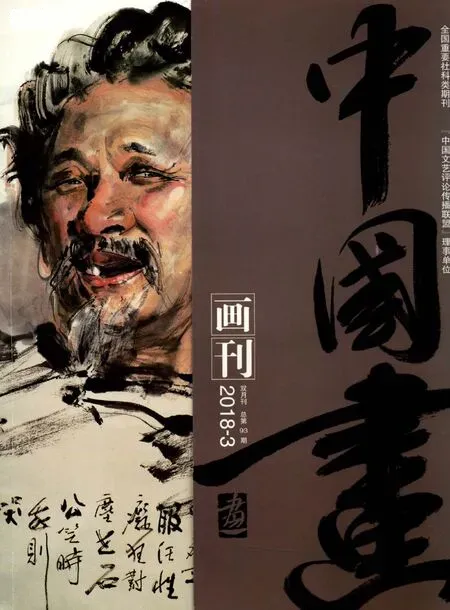

一切画像都是自画像—重读杨之光《石鲁》

杨之光与石鲁交往三十年后,画了这幅《石鲁》。

杨之光说:“我与石鲁交情甚深,他是我敬佩的一位画家。石鲁不仅传统学识深厚而且精通西方艺术史,说他是艺术大师一点不为过。”

“1959年,我与石鲁奉调北京创作革命历史画。我们一起住在雨儿胡同白石老人的故居。当时我接到的创作题目是《毛泽东同志在广州农民运动讲习所》,他接到的题目是《转战陕北》。开始创作时,我就遇到技术上的问题,农讲所顶楼的大块瓦片怎么才能表现出层次?石鲁告诉我,不要考虑那么多西洋画的透视观念,他让我用传统国画的方法,一层层地按照瓦片的结构画。为此他还给我示范,边讲边画,画了农讲所,还画了石头、竹子等南方景观,我于是受到启发。至今他为我画的这幅草稿还藏在我家里。”

“石鲁作为我们这一辈画家中最悲剧、最苦命的一位,一直不屈服于任何迫害,又使他成为我们这一辈画家中最富天才的一位。我记得最后一次见到石鲁,是上世纪70年代末‘文革’结束后,我为创作电影剧本《艺术家的良心》在北京的医院采访了他。当时石鲁重病在床,已经奄奄一息,但是他却说,他还有许多事情没做、许多抱负未实现……想到这就令人心酸。”

杨之光画过多幅《石鲁》,最经典的是1990年画的这一幅。也就是说,这一幅最“石鲁”。

有一幅石鲁最后在病床上的照片,与杨之光的这幅《石鲁》几乎是一样的。我不知道杨之光是不是见过这张照片。我这里说的是“几乎”,那就是说,并非“一样”。我觉得,画比照片更“石鲁”。

这就是,“在有了照相之后,我们为什么还要画肖像?”的理由。

照相摄取人的“神”是被动的等待,抓住只是偶然。而画像,你是主动的生成。当然,你要深入的理解、体会而后代入。当然,你还要有畅达的技术路径。

这就是杨之光心中的“石鲁”——艺术斗士,文化英雄,具有独立之精神自由之思想的宁折不曲的文人。

石鲁,后期常在颠狂之中。这也许是“天降大任于斯”之故。这让我们想起徐渭与八大山人,想起梵高。

这幅《石鲁》呈现了杨之光不多见的,在颠狂的边缘有节制的笔墨。

这是杨之光少有的最接近徐渭、八大的笔墨——特别是徐渭的,因为,他,这时就是“石鲁”。

石鲁照片

这时的杨之光是“代入”了石鲁,他就好像是一个杰出的表演艺术家,完全“入戏”了。

伟大的演员就是“入戏”最深的人。就如斐文丽,1951年凭借《欲望号街车》获得第16届威尼斯国际电影节最佳女演员奖,并且于1952年凭借《欲望号街车》第二次问鼎奥斯卡最佳女主角奖,成为第一位由威尼斯影后走向奥斯卡影后的女演员。1999年被美国电影学会选为百年来最伟大的女演员第16名。她饰演的《欲望号街车》里的布兰奇,最后的结局是疯了。而斐文丽,因入戏太深出不来,也疯了 。

前段时间,看了吴宇森新翻拍的日本经典电影《追捕》,其中有矢村警长对他新来的女助手说的一句台词:“从现在起,你就是杜丘,你要像他一样思考。才能抓住他。”

像石鲁一样思考,才能抓住他(的“神”)。

我看《石鲁》,这就是石鲁。这就是杨之光。

一切画像都是自画像。

石鲁 69cm×46cm 1990年 杨之光