“瓷器之母”重放光彩

皮曙初 喻珮 俞俭

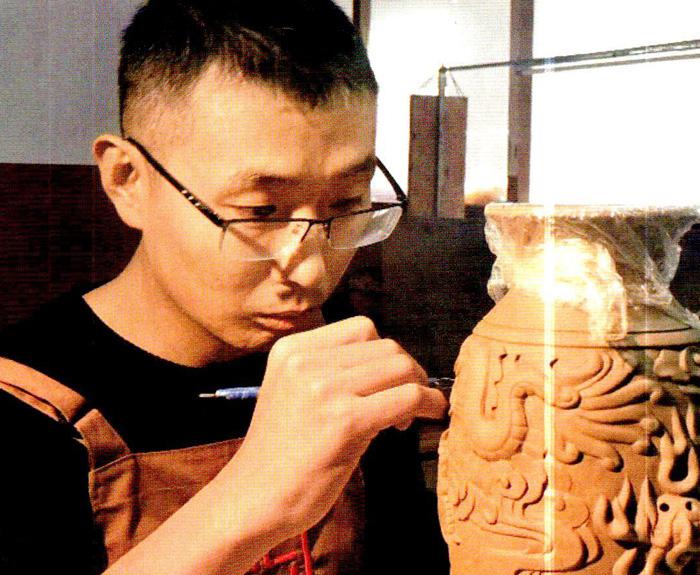

黑陶非遗传承人苏日华

黑陶工艺非物质文化遗产传承人苏日华两年多前从山东日照来到湖北荆门,也就是从著名的黄河流域两城遗址所在地来到长江中游屈家岭遗址所在地。

走进屈家岭屈陶文化馆,一件件做工精致、形态各异的陶壶、陶杯、陶瓶以及各种仿古器物陶鼎、陶罐、陶缸等,琳琅满目,古朴美观。这些散发着浓厚泥土气息的黑陶制品如今成了珍贵的艺术品和收藏品。

跨越了5000年历史的黑陶工艺在屈家岭重放光彩离不开苏日华的贡献。他也因此被湖北省总工会授予“荆楚工匠”的称号。

“黑如漆,声如磬,薄如纸,亮如镜,硬如瓷。”诞生于新石器时代的黑陶工艺,被誉为“瓷器之母”。在过去半个多世纪的考古发掘中,考古专家在位于黄河流域的龙山文化遗址和位于长江流域的屈家岭文化遗址中,均发现大量黑陶器物,吸引了海内外学者的关注。

屈家岭文化因1954年最先发现于湖北荆门屈家岭而得名,距今约5300年至4500年。作为长江中游地区发现最早、最具代表性的新石器时代大型聚落遗址,考古学家认为,屈家岭遗址第一次揭开了长江流域特征鲜明的史前文化面纱。屈家岭文化的发现和探究,证明长江流域和黄河流域一样,同为中华文明的摇篮。

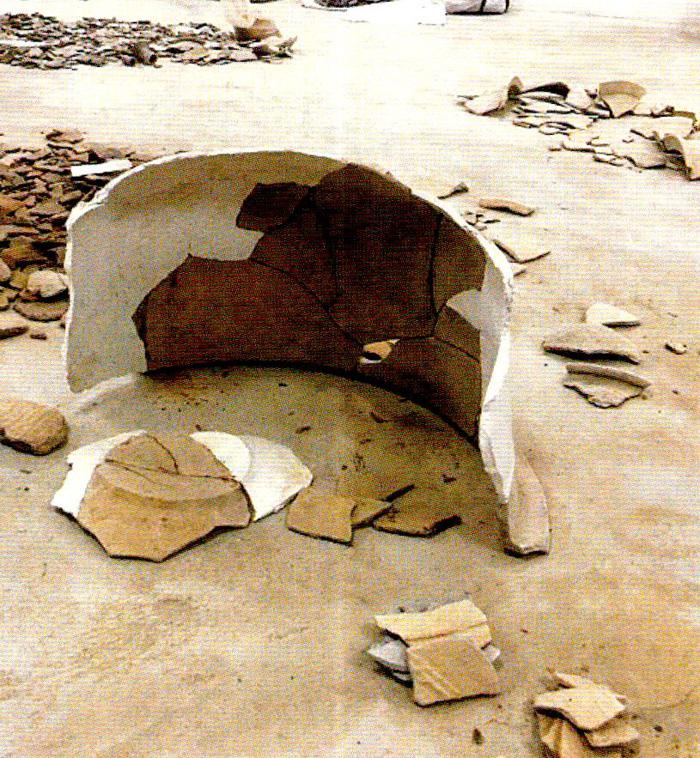

湖北屈家岭遗址博物馆内摆放的待整理的黑陶残片(喻珮/摄)

黑陶是屈家岭文化极具代表性的考古发现。考古学家不仅发现“土生土长”的黑陶残片,还有十分珍贵的薄如蛋壳的“蛋壳彩陶杯”,它们代表了当时制陶工艺的最高水平。这些出土陶器品种丰富、图案美观,深深地印刻了5000年前原始人类的生活、生产面貌。

本刊记者近日在屈家岭管理区了解到,从2015年启动的第四次考古发掘工作仍在进行中。200余件(套)陶器的发现,越来越多“重见天日”的远古陶器、陶片,给考古人员带来接连不断的惊喜。

湖北省文物考古研究所屈家岭遗址联合考古队副队长张德伟说,早在5000年前,长江中游屈家岭地区的社会农业和手工业已有分工,制陶业相当发达。大量造型精美的陶器,以及以晕染法为主的彩陶装饰风格,反映出当时人们的审美观念和艺术思想,具有很高的艺术价值。

2016年7月,国家级工艺美术大师、黑陶非遗传承人苏兆启和儿子苏日华受邀来到湖北屈家岭“定居”,并以技术入股方式,在此进行黑陶的研发、设计和制作,复活长江中游古老“陶都”的辉煌。

苏日华告诉记者,他们父子俩通过6个月的实地考察,发现屈家岭周边的土质非常好,适合做红陶、黑陶、彩陶,还有高白泥,本身的矿物质含量又非常丰富,比较耐高温,适合制作现代黑陶器具。

屈家岭文化的发现和探究,证明长江流域和黄河流域一样,同为中华文明的摇篮。

2017年12月,屈家岭国家考古遗址公园获国家文物局批准立项,屈家岭遗址又一次吸引了世界的目光。屈家岭管理区同时宣布,“屈陶”新研发成功彩陶系列20多个单品,包括彩色陶笛、陶埙,黑砂茶具等,这意味著“屈陶”文化跨越历史的长河,开始绽放异彩。

在屈陶制作工作室内,记者看到一件造型独特的高柄黑陶杯,形如烛台,上大下小,神似小件的青铜器皿,但是杯壁超薄,拿在手上轻若无物,高柄上还有镂空花纹。“这就是蛋壳陶杯,从拉坯、雕刻到烧制都饱含了极大的耐心和很高的技术。”苏日华说,经过无数次的试验,父亲才拉出如此轻薄的陶坯,最薄处可达0.1毫米,蛋壳陶杯得以重见天日。

苏日华说,陶土细腻、密度高、可塑性强,可耐受1260摄氏度高温。而瓷器是经过1300度烧制而成,是在制陶工艺的基础之上研发而成,比陶器更具有实用性。

苏日华端起自己用的黑陶茶杯,轻敲一声说道,“陶是会呼吸的泥土。黑陶坚实凝重、叩之如磬”。

制作黑陶是一个修身养性的过程。无论是手握砂纸的老师傅,还是手拿刻刀的年轻学徒,每一位工匠手里都揣着几年如一日练就的精细功夫。今年22岁的余志明是公司14名一线工艺师中的一员。他十来岁就从山东临沂到苏州学习紫砂制作。“黑陶黑亮、有光泽,越看越喜欢。”余志明对记者说。

“我们家世代都是‘泥瓦匠,无非就是生产一些生活用具,一辈子只做一件事情。如今国家提倡工匠精神,也是鼓励用技艺来说话。我这一代应当担当起文化传承的责任。”苏日华说。

苏日华有两个儿子,分别取名“苏同传”和“苏同承”。谈到如此“直白”的取名,苏日华笑道,“兄弟俩有一个能‘传承就好!”

近日,作为当地文化产业的孵化器,屈陶工作室还迎来了45名艺术专业的学生。在为期一个月的实习实训中,学生们将学习泥料制坯、打磨、压光、雕花定型、入窑等制陶工艺的全流程,窥见传承数千年的制陶工艺。

在湖北荆门屈家岭,“Tao文化节”已连续举办多年,不仅着眼于传播“陶”文化,也期待通过“淘”等线上平台,将屈家岭黑陶向全产业链推动。如今,在黑陶文化传承和产业创新之路上,“土与火”之歌正在奏响。