老年患者髋部骨折不同手术时机的选择及疗效分析

, ,,

(1.河源市源城区人民医院骨科, 广东 河源 517000;2.河源市妇幼保健院骨科, 广东 河源 517000)

髋部骨折(包括股骨颈、转子间和髋臼骨折)是常见的骨折[1]。随着我国人口结构的变化以及老龄社会的到来,老年髋部骨折患者正在日益增多。老年患者髋部骨折多伴有原发性骨质疏松症,且既往已有多种内科疾患,各脏器机能及储备衰退,骨折后丧失活动能力及生活自理能力,更加重了基础疾病,如治疗不当,伤残率较高,部分患者甚至会因各种并发症导致死亡。目前对于老年髋部骨折,临床上多倾向于手术治疗[2]。但对于手术时机的选择,尚无统一观点。有学者认为早期手术可以提高患者生存率[3];也有学者认为手术时机的选择与患者术后死亡率无关,甚至适当延迟手术对患者预后有利[4-5]。为探讨手术时机与疗效及术后并发症的关系,本研究回顾分析河源市源城区人民医院骨科2016年1月至2018年7月接受手术治疗的109例老年髋部骨折患者的临床资料,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

选择2016年1月至2018年7月于我院手术的109例髋部骨折患者作为研究对象,其中男49例,女60例,年龄66~100岁,平均(81.6±16.7)岁。其中股骨颈骨折51例(Garden分型:Ⅰ型2例,Ⅱ型3例,Ⅲ型26例,Ⅳ型20例),股骨粗隆间骨折56例(Evans分类:Ⅱ型26例,Ⅲ型14例,Ⅳ型11例,V型3例,R型2例),股骨粗隆下骨折2例。受伤原因:滑倒摔伤98例,交通事故8例,轻微外伤史3例。

纳入标准:①年龄大于等于66岁;②具有明确的外伤病史(包括轻微外伤史);③外伤后出现患侧髋部疼痛,患侧下肢呈不同程度的短缩及外旋畸形,伴有患侧髋关节功能障碍;④经X射线或CT检查确诊的单侧闭合性股骨颈、股骨粗隆间、股骨粗隆下骨折并接受手术治疗。排除标准:①开放型骨折;②多发性骨折;③髋臼骨折;④感染性疾病导致的病理性骨折。

将入院后48 h内接受手术的32例患者作为早期手术组,48 h后接受手术的77例患者作为延期手术组。2组患者的性别、年龄、外伤至入院时间、骨折类型、手术方式、基础合并症(包括糖尿病、高血压、慢阻肺、肺部感染、冠心病、脑梗死、泌尿系感染、压疮、脑血管意外后遗症、精神症状等)比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性(表1)。

表1 2组患者一般资料比较

1.2 手术时机及方式的选择

1.2.1 手术时机 对于患者一般情况良好,术前检查无明确手术禁忌证者选择入院后48 h内手术;对于心肺功能欠佳,有多种内科合并症者,请相关科室会诊,改善营养状态、予以止痛、控制肺部感染等治疗,视具体酌情尽早手术(一般为入院后48 h后)。

1.2.2 手术方式的选择 2组患者除手术时机不同外,手术方法一致。股骨颈骨折制定手术方案时综合考虑患者全身情况、骨折分型、伤前生活自理情况、活动能力、患者的手术期望值及手术麻醉的耐受能力等。对于年龄小于70岁的股骨颈骨折、无患侧股骨头无菌性坏死及髋关节骨关节炎,估计股骨头血供良好、且身体条件良好的患者首选骨折内固定术(空心钉);对于70岁以上高龄患者,伤前活动能力已有下降,伴有较严重的合并症且预期寿命不长者,首选人工双极股骨头置换;对于受伤前活动能力良好且预期寿命较长的患者采用全髋关节置换术[6]。股骨颈空心螺钉内固定常规骨科牵引床C型臂X射线光机透视下复位,经皮采用3枚空心螺钉内固定;人工髋关节置换则选用外侧手术入路进行,依患者骨质疏松状态采用骨水泥或生物型假体;防旋股骨近端髓内钉(proximal femoral nail antirotation,PFNA)在减少手术创伤、缩短手术时间方面更具优势[6]。因此,股骨粗隆间骨折首选PFNA内固定。对于高龄、严重肺部感染,已有血栓栓塞病史等不能耐受卧床患者,酌情采用人工股骨头(骨水泥假体)置换。首选椎管内麻醉,尽量避免气管插管全身麻醉,以降低老年人出现痰液增多或排痰困难等并发症发生率[7]。

术后常规监护,吸氧,部分患者转入ICU治疗,待生命体征平稳后转入骨科病区。常规应用抗生素24~48 h,术后24 h开始抗凝治疗,血红蛋白小于80 g/L申请输血。麻醉清醒后即行患肢踝泵训练及股四头肌收缩训练,人工髋关节(双极头)置换者术后12 h助行器辅助、双人搀扶下行走锻炼,内固定患者术后12 h坐立训练。定期随访,并记录相关结果。

1.3 评估指标

观察记录2组患者手术及治疗指标(手术时间、术中出血量、术后转ICU比例、住院时间、骨折愈合时间);手术并发症指标(手术切口感染,瞻望、幻觉等精神症状,下肢动静脉血栓,应激性溃疡,原有肺部感染加重或新发肺部感染,新发脑梗塞,心衰,肝、肾功能衰竭,压疮,泌尿系感染等);术后8周髋关节Harris评分(即评价功能、畸形、疼痛、运动范围,总分90~100分为优,80~89分为良,70~79分为中,小于70分为差)。

1.4 统计学方法

数据采用SPSS 17.0 软件包分析,计数资料选用χ2检验,计量资料选用t检验,P<0.05表示差异有统计学意义,P<0.01为差异有极显著统计学意义。

2 结果

2.1 手术情况比较

随访3~12个月,平均(7±3.6)个月。2组患者手术时间及术后转ICU两项指标对比差异无统计学意义(P>0.05)。早期手术组住院时间、骨折愈合时间明显短于延期手术组(P<0.01),术中出血量少于延期手术组,2组比较差异具有统计学意义(P<0.05),见表2。

2.2 并发症比较

早期手术组术中及术后无并发症发生,无死亡病例;延期手术组发生并发症12例,发生率 15.6%,2例患者住院期间死亡,其中1例为股骨颈头下型(Garden Ⅲ型)病例,术后重症肺炎住院期间死亡,另1例为股骨粗隆间骨折(EvansⅣ型),术后并发患肢股动脉血栓死亡。2组患者并发症发生率对比,差异具有统计学意义(P<0.05)。

2.3 Harris评分

2组患者术后8周髋关节Harris评分对比,早期手术组优、良为30例,中、差2例,总优良率93.75%,延期手术组优、良57例,中、差18例,优良率76.62%,2组比较差异具有统计学意义(P<0.05)。

表2 2组患者不同手术时机手术情况对比

2.4 典型病例

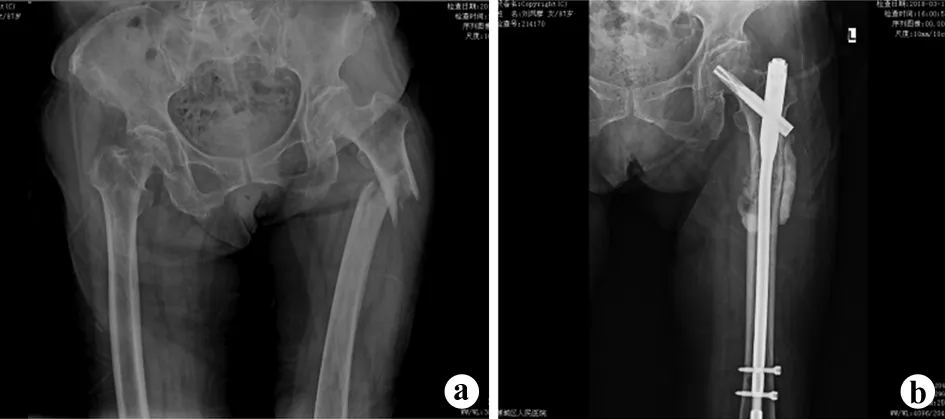

病例A:患者,女,87岁,既往有右肺高分化腺癌病史,卫生间滑倒致伤,诊断为左侧股骨粗隆下病理性骨折,结合患者既往病史考虑肺癌骨转移性病灶。入院后48 h内在硬膜外麻醉下行左股骨上段病灶清除、灭活,骨水泥填充,PFNA内固定术,病灶部位组织病理检查结果证实为骨转移癌,术后恢复满意,好转出院。手术前后DR检查结果见图1。

病例B:患者,女,94岁,既往有原发性骨质疏松症,因摔倒致左股骨颈骨折,GardenⅢ型。入院后48 h内在硬膜外麻醉下行左人工双极股骨头置换术,术后12 h下床行走锻炼,助行器保护下步行出院。手术前后DR检查结果见图2。

a:术前DR显示左股骨粗隆下病理性骨折;b:术后2周复查DR显示骨折对位对线良好

图1典型病例A手术前后DR检查结果

a:术前DR显示左股骨颈骨折;b:术后2周复查DR显示人工双极股骨头位置良好

图2典型病例B手术前后DR检查结果

3 讨论

随着我国老龄化进程的加快,老年患者髋部骨折不断增加[8]。老年患者因各脏器机能减退,常常合并多种慢性病,发生髋部骨折后丧失活动能力,创伤应激、疼痛等因素更容易加重原有合并症,加上手术麻醉等刺激,因此老年人髋部骨折后具有高病死率、高致残率的特点,这给日趋严重的老龄化社会带来了沉重的负担[9]。目前对于老年人髋部骨折多倾向于早期手术治疗,因此手术时机就变得尤为重要。王晓伟等[10]认为,骨折48 h内手术的老年患者术后早期(出院时、术后6 个月) 日常生活能力较延期(骨折48 h以后)手术者恢复好。Moja等[11]通过Meta分析19万例髋部骨折患者,推荐在48 h内手术治疗。Hill等[12]倡导建立早期手术治疗髋部骨折的目标,对病情稳定且无合并症患者,需在48 h内手术治疗。由此可见,骨折后48 h内手术治疗为最佳时机。

但考虑我国国情,空巢老人居多,患者家属对高龄老人接受手术治疗的认知度及依从性不高,骨折后往往不能尽快就医及决定接受手术。以上社会因素具有不可控性,因此骨折后48 h内手术在基层医院整体比例不高。为使研究结论更客观准确,同时借鉴Khan 等[13]研究结果,早期手术(入院后48 h内)能够减少患者住院时间,降低并发症发生率和病死率。延期手术会增加褥疮及其他并发症发生率,延长住院时间,增加患者痛苦。Lefaivre等[14]认为延期手术不会增加住院期间患者病死率,但是会增加并发症发生率,若手术延迟超过24 h会增加术后轻微并发症的发生风险;延迟超过48 h,则轻微并发症、严重并发症以及褥疮的发生风险都会增加至少2 倍。王凌斌等[15]研究发现,早期手术能够降低髋部骨折术后老年患者肺部感染及血栓、栓塞性疾病、泌尿系感染、压疮等并发症的发生率,能够有效改善髋部骨折术后功能。以上研究为手术时机的分组提供了依据,因此本研究以入院48 h为界,入院后48 h内手术者为早期手术组,超过48 h手术者为延期手术组。本研究中2组患者一般资料对比无统计学差异,但延期手术组平均住院时间及骨折愈合时间较早期手术组明显延长,术中出血量较早期手术组增多,且并发症较早期手术组明显增多。

本研究中,延期手术组1例患者因为术后肺部感染诱发心力衰竭,住院时间延长,发生肺部多重耐药菌感染,给治疗造成极大困难,最终死亡;另1例患者术后第4天出现患肢动脉血栓,行患肢动脉切开取栓术,术后患肢仍出现广泛坏疽,最终因脓毒血症死亡。这可能与术前卧床时间长、肺部感染、血栓栓塞及心血管疾病等因素有关,也可能与疼痛、进食减少及护理不当有关。因此,老年患者髋部骨折在无绝对手术禁忌证的情况下,应尽早手术治疗。魏俊强等[16]主张尽早手术并早期参加功能锻炼是预防深静脉血栓形成的重要手段。塔拉提百克·买买提居马等[17]通过多因素logistic回归分析研究表明,非手术治疗、伤前脑血管病史、伤前冠心病史、伤后心血管事件、骨折至手术时间、住院时间等为死亡以及严重并发症的独立危险因素。其中6项危险因素中,2项与时间相关,也表明老年人髋部骨折的手术时机与预后相关。很多老年患者营养状况较差,低蛋白血症及贫血极其常见,常常合并骨质疏松症,更容易在卧床期间出现患肢肌失用性萎缩,同时加重原有的骨质疏松状态,因此术后患肢功能的恢复就更加困难。

曾日祥等[18]认为,老年患者由于年龄原因,常合并有各类组织及脏器危症,而手术创伤及麻醉剂会显著影响机体血循环或引发术中高出血量,造成心脏损伤及血供不足,诱发严重心功能障碍,引起心血管危险事件,故术前应对老年髋部骨折患者心功能进行准确评估。戴建强等[19]指出,呼吸系统疾病和3种或以上并发症是高龄髋部骨折患者术后院内死亡的危险因素。因此对于老年患者髋部骨折,应在术前检查的基础上充分进行评估,并不是所有患者都应追求早期手术。对于有条件的医疗机构,应建立多学科联动机制,为老年髋部骨折患者的术前检查开辟绿色通道;尽快内科会诊处理合并症,麻醉科评估麻醉风险,参与术前镇痛,手术科室尽快制定适宜的手术方案,充分与患者家属沟通;结合患者的实际情况、医疗机构救治能力等,在充分权衡早期或延期手术的利弊等基础上选择手术时机。简而言之,对于“合适”的患者应早期手术,而对于“不合适”的患者则应该适当延迟手术,以便更好地分析病情,将患者调整到最佳状态[20]。

综上所述,对于老年人髋部骨折,应在充分评估病情,正确处理合并症的基础上尽早手术。入院后48 h内手术可提高疗效,减少并发症的发生。