诗歌在乡野生长

○彭文斌

诗歌在乡野生长

○彭文斌

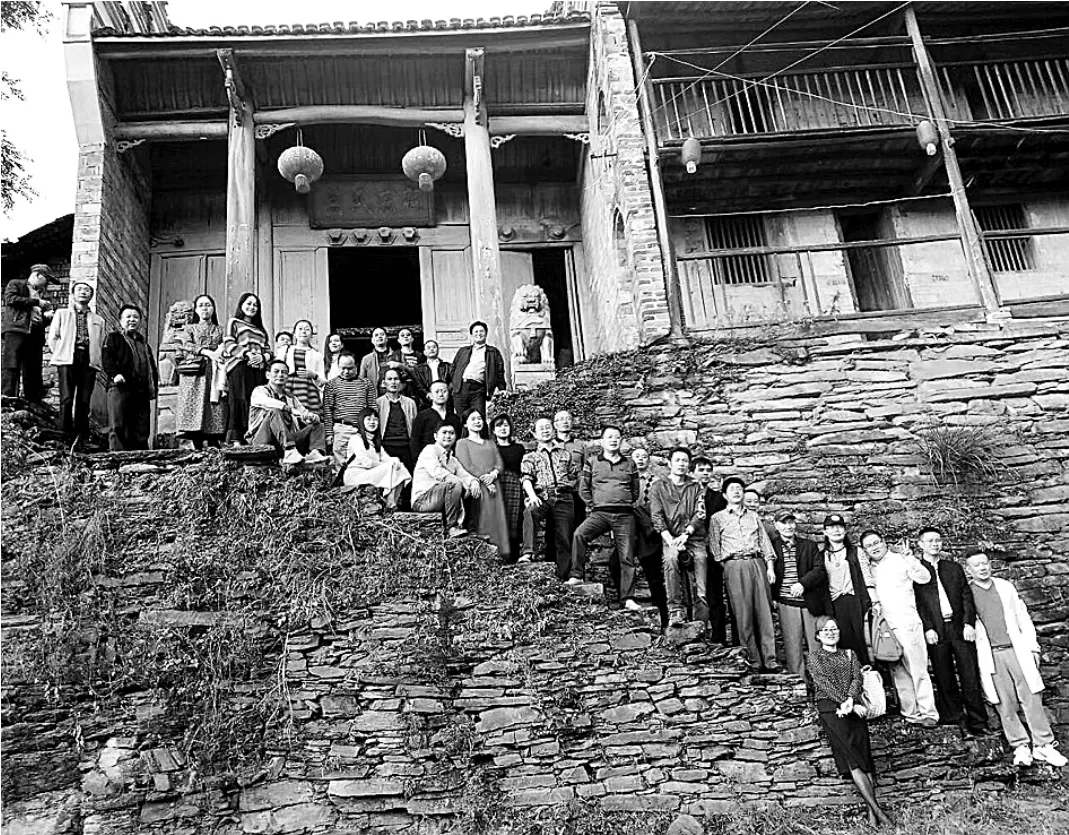

乡野修改了诗歌,诗歌修改了一个普通的秋日。2017年10月21日,风作快马,送来鸟鸣,也送来30多位诗人和小说、散文家,他们从江西各地风尘仆仆聚集到新余市分宜县最南端的防里古村外的香樟林,为的是赴一场“香樟诗会”。

香樟是江西的省树,一棵香樟树,往往就是一座村庄的编年史,看见香樟,便看见了故乡。《星火》创办的“香樟诗会”不再沿袭一般诗会关门搞座谈研讨的做法,也不再借助舞台和灯光秀场面秀高端,而是把会场摆到了古樟的绿荫下,倡导诗人回归自然,诗歌回归初心。

防里无疑是适宜迎接这样一场新诗会的风水宝地。从东晋永和元年(公元345年)开肇建村开始,防里子弟以做“清流”为荣,视民瘼大于天,他们崇文尚学,“清门读书声,琅琅闻远近”,曾经考取进士19名、举人12名、诸贡100多名。村里有一传统,每考取一个功名,便在村前栽一棵樟树,在祠堂前竖立一块功名碑,千年不废。文风像稻香一般弥散,诗词歌赋成为防里的一日三餐。香樟树也将光阴化为繁枝茂叶,穿越时空集会,构成古村独特的风景。

山,依旧坚守着防里故园。河流不大,自远方来,仿佛游子日夜流回的乡愁。稻子弯腰朝古驿道打招呼,向旅人问好。村口的古樟树戴着白云之冠,一棵,又一棵,一代,又一代,记录着欧阳氏一脉的风雨篇章,它们,更好像在等候故人。

秋风已把阳光吹得松软。我的目光热情地与晒谷男子、与三头黄牛、与一丛丛野花和狗尾巴草交流。那棵年龄最长的香樟树屹立于旷野中,形如一只巨大的酒壶,随时给远方客人和浪迹天涯的游子接风洗尘。一张张竹椅、木凳集合在树下,被河流遗留下来的卵石与草蔓簇拥于壮硕的躯干周围,犹如给古樟戴着勋章。我忍不住向这棵跋涉了1052年光阴山水的香樟树弯腰致意。

转身,我看见了正仰望着古樟沉吟不语的诗人胡刚毅。这位上个世纪八十年代即活跃于诗坛的宿将,怀揣着其诗集《每一个人都是一棵走动的树》,足足提前一天从吉安搭乘长途汽车过来,准备现场向古樟献诗。他曾经对树与人的关联密码作了如是解读:“每个人都是一棵走动的树,千姿百态/身体内藏着一盘盘唱片,一叠叠年轮堆积 /谁也看不到摸不着/各自心照不宣。”我猜想他一定正在从容打着腹稿,对一棵古樟进行诗歌定义。

出乎意料,首届“香樟诗会”竟然从讲故事开始,主题是“记忆中最美的一棵树”。站在萋萋芳草间,景德镇作家协会主席、小说家江华明深情叙说着记忆里最深刻的那棵香樟树,像他去年出版的长篇小说《尖锐的瓷片》一样,充满脉脉温情和乡愁苔痕。第一届中国小小说“金麻雀”奖得主刘国芳朗诵了他的小小说《老人与树》,宛如一首叙事体诗歌。散文家石红许讲述起发生于故乡鄱阳县瓦屑坝的移民往事,“南樟北槐”成为一个民族的家园情结。石红许即兴为诗会吟出几句:“一棵樟树一进士,星拱流水似流年。防里防外成烟云,香樟诗会香满天。”

诗人上场,画风飘逸。吴素贞颀长的身影与植物构成静美的画面。这位来自金溪的才女诗人,丝毫没有在诗歌江湖攻城略地的杀伐之气。她说,她愿意这样回到天地之间,嗅着植物气息打开故乡的画卷。吴素贞把故乡事物种植在短诗《秋过篱笆》中,引领我们“像蝌蚪一样顺着月色游回”,聆听母亲菜地里的那只蟋蟀唱着“君不知,月如水”。我更喜欢她现场急就的《防里古樟》,其间有这样的句子,“到最后,前朝成了一片古樟林/落第与榜眼都有了好归处”,道尽人世梦幻,这样的妙笔,只有向大自然张开双臂,才有可能偶得。

小河边,一袭鲜红长裙的青年诗人如月之月雀跃着奔向芦苇荡,似乎,那儿才是她的缪斯,才是她的心灵栖息地。她愿意做一个干净的人,“坐在古樟下 /在枝间纷纷倾倒下来的鸟啼中沐浴”。我看着蓼花漫过她的裙,我看着风吹起她的秀发,我看见诗歌飞扬。千年香樟“以十亩云朵的坍陷延绵”,无限怜惜地凝视着这位女子“在低处仰面,陷入香樟林的包围”。而古樟的另一方向,萍乡诗人漆宇勤蹲在蜂箱前,耐心地观察蜜蜂嘤嘤地飞进飞出,他向我兴奋地透露其发现:采好花粉归来的蜜蜂姿势像飞机降落一般。我想起他的一句诗:“面对土地,学会谦恭地低头。”现在,漆宇勤已经化身为防里村的一个游子,熟悉这乡野间的一草一木,他很快向与会的文学朋友、向古村的农人献上一首《香樟:送别也是守望》,他说,“只有樟树在日常里守望千年 /关联前朝的烟雨,或线装书味/樟树不以年轮来记数,只记新嫁娘的脚步”。

散文集《被绑架的河流》问世后,好评如潮,但作者简心依然是那副波澜不惊的样子。防里的古建筑、古樟树林唤醒了其故园千秋梦。她以诗歌般的语言作向导,引我们去樟树下,去见那位慈祥的太婆。我感觉到太婆的手掌传递着温度,她摩挲着少女简心的梦想,也温暖了时光下游的我。

简心说,没有树的村庄是失水的,就像一个人失血。或许受了诗会热烈的氛围感染,散文作家罗张琴即兴创作了《香樟之恋》和《如果我停驻》两首新诗。随着其声情并茂的朗读,我恍惚间见古樟果真成为一个“比祖母还年长

比墙上的太祖父还年长”的长辈,它高过了云天,即便远行万里,只要想起它,就看见了“最亲的故乡”。

在千年古樟的注视下,我缓缓走过“星拱桥”。桥长29.86米,跨度10.26米,桥身左侧9个台阶,寓意“步步高升”,右侧8个台阶,寓意“喜迎八方来宾”。当年,防里的子弟便是由此走向山外的世界,上下求索,涌现了欧阳玄、欧阳星、欧阳瑾、欧阳化龙等清官廉吏。在防里,有“文房四宝”之说,文昌阁如笔,星拱桥如墨,大草坪如纸,砚子台如砚。诗书与风雅,如新江河水流淌进古村的身体,流淌过樟树林的疆域。林间传来谁深情的吟诵。此际,多么想学着兰亭雅集的那群晋人,唱起“南有乔木,不可休思。汉有游女,不可求思。”防里,让诗歌接上地气,自由生长。

回到古樟下,仿佛回到课堂,静静聆听诗人天岩的表达。他将赣南的方言和普通话糅合成赣西的乡土味道,抓一把,就是一朵香樟花,“寄给一个叫防里的村庄”。而我,头发和衣裳被簌簌的樟籽所迷惑,不知这是古樟的礼物还是暗语。也许,我应该就这样与防里的樟树比邻而坐,想念故乡一棵消失的枫杨,它不仅仅是一种乡愁,更是一种疼痛,这疼痛弥漫我的生命,直至我低于泥土。

香樟诗会倡导的是一种广义的诗意写作,在诗会策划人、《星火》主编范晓波眼里,诗会的参与者并不仅仅是诗人和作家。他在个人微信朋友圈里如是记录了首届“香樟诗会”的出席者:一株千年古樟和它的邻居们,一帮为香樟现场作诗的诗人,一群讲述“记忆中最美的一棵树”的小说家和散文家,几拨高声喝彩叫好的斑鸠和喜鹊,一只高颜值的公鸡和它略显自卑的夫人,一群停止采蜜的蜜蜂,几只忘了飞行的蝴蝶,一条刚刚出名的小河,许多还来不及出名的昆虫,一树柚子,满地野荻,半天白云,几阵暖风。

第二天,凤凰网和中国作家网等媒体纷纷以“《星火》举办香樟诗会开创诗歌笔会新模式”为题披露并盛赞防里古樟下发生的动人故事。

建于云山之上的洋江镇太源古村,跟防里一样,像酒曲,让诗人、作家们酿造出了美酒。当秋风吹拂村口坡地上的那棵枳椇树时,刘国芳两眼惊喜,竟几步跃上岩石,身手敏捷,全然不像六旬之人。村民热情地上前招呼,刘国芳采摘了一束果实,现场品尝,满脸惬意,他一定是穿越到了童年时光。有村民主动操起竹竿在枝叶间忙乎,一个个黄澄澄的柚子从青石护坡上滚落下来,女诗人们发出阵阵欢呼,转眼间手中已是满满收获。更令人惊叹的是,这座古村以石头为旋律,表演着另一场磅礴而沉静的诗会,700多年不曾厌倦。

转过弯,但见黄氏宗祠耸立于青片石砌就的墙基上,可以随时采撷云朵。青片石高达4米左右,长有20余米,像一个壮观的诗歌阵列。我听到了石头面向乡野的集体朗诵,深沉,真挚,有古风的芬芳,有陈酒的醇香。大家的脚步不约而同迟滞于高高的台阶上,构成一首自由、宽松、纯真的新诗。山风催来稻谷、果实和草木组合而成的味道,催来白云、鸟啼、鸡鸣、狗叫。诗人白海对此有着自己的解读:“诗并不在远方,诗就在眼前,远方也在心间。”是的,在太源古村,我们活得像一个真正的诗人。

我与几位文友伫立于一座土墙老屋前发呆时,一位老妪蹒跚走近,她用方言说,再采些柚子吧,不要钱。同伴没有吱声,他们可能一时没有听明白,但作为分宜县本地人的我却听懂了,眼里忽然间一阵湿润,我想起自己的乡村光阴,想起小脚祖母端着煤油灯照亮我回家路的情景。漫步荷塘边,如月之月坦言,她喜欢这个以石头说话的村庄,喜欢回归乡野、天人合一的感觉。她希冀有人在这山间建起客栈,有空来度几天逍遥日子,哪怕只看看野草与青石板抗争的样子,也是一种盎然诗意。我的脑海里浮起这样的诗句:“在人群中,我长出石头的悲伤 /青苔的驰念 /你永不见平静的月色下/一股跳动的水脉,因日夜的专注/已浸

淫体内的洲心岛。”是如月之月的《以寄》,其情境,与太源村多么相宜。

登上村后的山坡,几块旗杆石竖立在荒草间,上面刻着“同治”二字。我们久久俯瞰着太源古村,回味着另一场诗会。这里曾经也是如此模样:“有人秉烛持卷 /有人打马进京 /光阴有急蹄。”这里也曾经呈现女子倚门嗅青梅的样子,“像树一样把根暗暗地长进大地的心脏”。我已经感觉到了:诗歌,在太源村增加了草籽的属性,撒进乡野,将在风雨阳光里生长,最终被大地收藏。

彭文斌,江西分宜人,现在南昌铁路某部门工作。中国作家协会会员,中国铁路作家协会理事。已出版《纯粹风景》《惊尘疏影》《城市游泳》《沿着铁路散步》《一个叫彭家园的村庄》《岁月之刀原来如此锋利》《储蓄阳光》等作品集。曾获全国第七届、第八届铁路文学奖。多篇作品被转载或入选文集。