西安道北往事 最后的回眸和最后的江湖

胡建银

道北,顾名思义,铁道以北。按理来说,这不是什么稀罕的词语,世界上很多地方都可以叫道北,但唯独西安的道北不太一样,这块处于西安火车站以北,龙首村以南,东到太华路,西到红庙坡的棚户区,不仅是西安人的江湖。更藏有西安这座城市不愿提起的回忆。

201S年6月,西安火车站北广场棚户区拆迁工作正式启动,这宣告着道北的存在正式进入倒计时。三年的时间过去,如今的道北就像一个历经世事变迁、即将奔三的年轻人,尽管有些倔强,但属于他的日子终究过去了。

告别以前,让我们再看一眼道北这个西安人的江湖。

道北的由来 河南人在西安

有关于西安道北的由来,公认的说法是:1936年,当陇海铁路修到西安时,一些修路的河南人就把家安在了铁道北边,随后在1938年花园口决堤事件中,更多的河南人逃荒到西安,在道北修建了棚户区。

尽管有了安身之地,但并不代表那时的河南人就能够高枕无忧、安居乐业。在那个饥荒与战乱交加的年代,倔强、坚强的河南人不愿伸手向同胞讨要,他们自力更生,用自己的双手去开辟一方天地。一位道北老人回忆起当年的日子,充满感慨:“到了西安,俺们就搭那个土窝子住,从火车头上扒拉下煤渣,和上泥,买一些草席,窝子就搭好了,窝子下面挖个坑,就能住人。它再烂,也是个家!”土里种不出粮食,河南人就想尽办法从事一些基层工作,给人糊墙、修房檐、拉小车,但微薄的收入有时也难以糊口,他们只有将—切能够入嘴的东西吃下,树皮、草根是常吃的食物。更有甚者,与牛马同食,河南人用这样的方式在异乡扎下根,成为道北的主人。当然,面对这些外来客,西安本地^曾带有贬义地称呼他们为“河南担”。河南人也回敬西安人“此地娃”。

建国后,道北依然是河南人的天下。他们居住在几十年前的铁路工房、棚屋之中,街道曲折而狭窄,“道北人”成为了他们新的身份标识,代表着“此地娃”对“河南担”的默许与接纳。中原文化和关中文化也在道北交融、碰撞,形成一种特别的文化:河南话成了道北人的官话,是他们身份的独特象征,不管是河南外迁来的,还是生活在道北的陕西人家,一张口就是河南话,“中不中?”“中”;猛吸一口胡辣汤,再来一碗羊肉泡馍是道北早晨的常见情景。

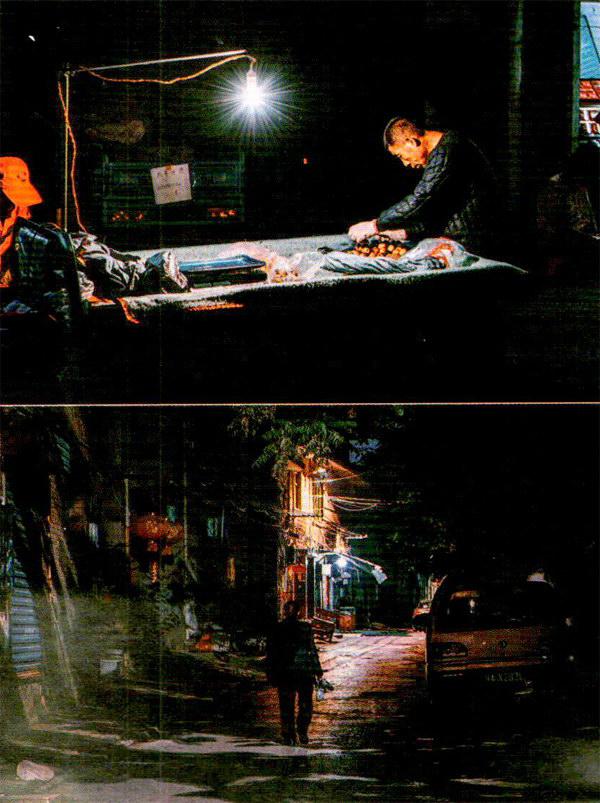

如今的道北,夜幕下已不见当年的热闹,只余还眷恋故土,舍不得搬离的人。但很快,他们也要走了。

由于社区整体文化水平不高,道北人的生活水平处于西安的底端,道北也成了贫穷与落后的代名词。一句“道北娃你也敢嫁”有时便能拆散一段大好姻缘。因为穷,这里诞生过一种很特殊的职业——“挂坡”,就是拿着一头栓有铁钩的绳子,在坡底下等那些拉架子车的拉不动了,就用绳子一端的铁钩挂在架子车上帮人把车拉上坡,以此赚得5分钱的酬劳。当时“挂坡”的人很多,小孩子、小伙子、中年人、甚至还有妇女。他们总是早早就蹲在坡下,等一天结束后怀里揣着“挂坡”赚来的硬币,丁零当啷地拿回去贴补家用。

道北往事 那些恐怖的江湖黑帮

贫穷,有时也意味着暴力与犯罪,对于当时道北的治安,有一个段子:西安东西南北四个城郊的人相互问候,问西郊的人:“你娃下岗了么?”;问东郊的人:“你娃娃打架了么?”;问南郊的人则是:“你娃考上了学么?”;问北郊,也就是道北的人:“你娃放出来了么?”出生于道北上个世纪六七十年代的著名摇滚歌手郑钧也曾对此回忆说:“7岁就开始面对死亡,然后是一片黑暗。被打,或者打别人,家庭暴力、社会暴力,痛苦、悲伤,我妈的眼泪。”一个小伙伴让他去书包里帮自己拿点东西,他一掏,一把锋利的菜刀赫然在目。这是郑钧的童年。也是大多数道北人的童年。

來到道北,仿佛穿越到了上世纪八九十年代,许多事物都还保留着最初的模样,只是多了些灰尘与蛛丝罢了。

曾几何时,在外人看来,这里是弱肉强食的原始丛林,抢劫、勒索、绑架随处可见,更因出了像魏振海这样的江洋大盗而变得臭名昭著。

魏振海,绰号“小黑”,16岁的时候,便因与校园门卫争执,连捅了对方6刀,被判入狱5年。刑满释放后屡教不改,多次伙同他人盗窃财物,更是在1986年西安某家属院持枪抢劫3万余元,并致2人死亡,逃跑途中又因口角之争,将他人打死,后来去云南避祸,几个大毒枭还亲自迎接,为他接风洗尘,足见其在道上名号之大。

1987年6月,西安市警方经过苦苦追踪终于将他擒获,经法院审理,魏振海被判处死刑。可行刑前的魏振海竟趁狱警不备,用偷来的钳子与锯条成功越狱,在潜逃的两年多时间里,魏振海多次犯下重案,直到1990年1月被再次抓捕时,他已身负11笔血债。根据后来参与抓捕行动的刑警回忆,魏振海为人极其凶残、狡猾,不光抢劫、杀害普通无辜民众,有时甚至连同伙也难逃毒手,而在面对警方围捕时,更是丧心病狂,曾向警方投掷手榴弹以求脱身。但终究邪不压正,最后一次对他进行抓捕时,也许是天意,他的枪竞突然哑火,继而被警方擒获。魏振海在枪决前。仰天大笑、毫无悔意的照片在当时全国各地的报纸上广为登载,至今都是西安人津津乐道的话题。

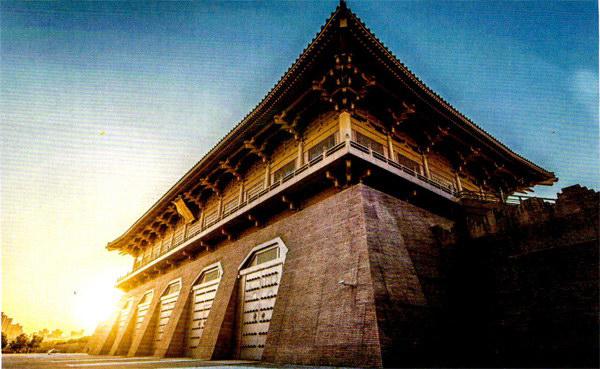

如果你没有忘记,那它就没有离去。多年以后,愿在大明宫与火车站穿梭的人们不要忘记:这里曾有一个西安人的江湖,它的名字叫道北,生活在这里的人,被称作“道北人”。

除了魏振海,当时的道北还有一个著名的黑老大郭振平,绰号“天圈”的他被许多道北老江湖认为是魏振海的大哥,在伙同魏振海抢劫西安家属院一案中,他假扮警察,撞开受害者家门。被抓获后,他是唯一一个没有向警方透露魏振海消息的人,甚至在一次审讯过程中企图自杀以保全同伙,可到底还是掩盖不了自己的罪恶,1989年被判处死刑。结束了自己的一生。

纵观“小黑”“天圈”等道北黑帮的前世今生,凶残与暴力是其最大的特点,这也与道北特殊的历史背景有关:作为河南贫苦农民的后代,道北人的知识文化素养普遍较低,这让道北成为了西安的贫民窟;同时,道北文化带有很深的河南印记,它加深了道北人与西安本地人的隔阂,让他们在城市资源争夺中处于弱势地位。发展受到严重限制。在贫困加资源劣势的条件下,道北发展出用暴力手段掠夺资源的黑帮几乎是必然。

如今的道北被拆除前的回眸

道北的乱像一直持续到新世纪初期,2007年,西安市委书记孙云清为道北改名,道北地区被称为大明宫地区,在这里修建起了大明宫遗址公园,部分道北的棚屋被拆除、改建,但依然保留了道北最为核心的自强路、二马路地段,因此道北可以说是名亡实存,直到2015年拆迁工作的正式启动,道北才算是真正走到尽头。现在的道北,尚有一些包括自强路在内的未被拆除、重建的街区,那里的一切都还保留着过去的风貌,与现代化的都市格格不入,可很快,它们也会融入到历史的尘埃中,成为人们的记忆。

尽管拆除已是势在必行,但还是有一些道北居民对自己长大、生活过的地方怀有无限的不舍与留恋。在他们看来,无论道北在外人眼里是怎样的破落与黑暗,这里终究是自己的家,正所谓“金窝银窝不如自己的狗窝”,更何况,对于这些操着河南口音的西安人来说,道北还是一座承载着他们独特文化情感的避风港。

“纱厂街、二马路,还有夸赞俺们河南人吃苦耐劳的自强路,那就是最道北的道北。那时候虽然苦。但是跟俺爹俺爷比起来,可是好多了。俺爹刚到道北,就给人家打零工,他是个木匠,能做个桌椅板凳。到我这六零年的一代,只要你肯下苦,就能去工厂、铁路、工地上干活,累是累吧,倒也不至于饱一顿饥一顿。那个时候基本就没人住土窝子了,大家有了点能力的都搭篷子、蓋房子,这就是传说中的棚户区。”一位老道北人这样诉说着道北的过往。这些道北人身上有一种无法比拟的坚韧,他们早已习惯了胡辣汤和羊肉泡馍的独特结合。这不仅是美食,更是一种情感与精神寄托,在河南无法找到,在陕西的其他地方也难以寻觅。

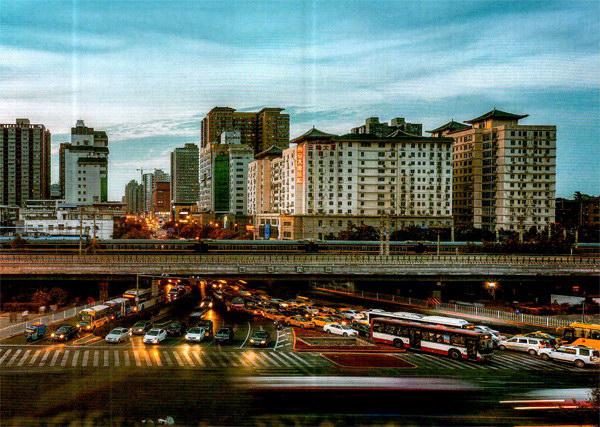

但并不是所有道北人都怀念那样的日子,在很多年轻一代看来,道北的拆除、改建意味着全新生活的到来:2018年5月6日,在西安华清幸福里小区交房接待中心内,杨先生一家欢天喜地地接收了回迁新房,他们是站改项目的第一批回迁户之一,“原来住的那个地方有个地下通道,地方狭小,又脏又乱。”谈及曾经的老道北,杨先生回忆到。另外一位住户魏女士也说:“对于这个环境来说,我们早都想改变了。孩子找对象,听说是这里的,都不愿意来,(听说要改建时)我第一个就把钥匙交了搬了。”

改建后的道北正式名称是“西安火车站北广场”,不光名字变了,当低矮的平房被高楼大厦取代,“道北”这个词也会被逐渐遗忘。

2018年,在道北即将消失前,有人希望用声音把它完整地记录下来。这便是12集声音纪录片《道不尽的道北》的由来,导演马欢说:“三代道北人,300分钟声音素材。100个现场采集音效,一万五千字文稿,15次修改,形成12集声音纪录片。我们用两个月时间,展现了道北的冰山一角。这座冰山悬浮在历史之海中,我们潜入得越深,就越发现它的底蕴与底气。12集声音纪录片也许不能全面地展现道北地区几十年以来的变化,但我们依然可以从十年内当地的生活状态与精神状态两个方面出发,展现道北在振聋发聩的历史巨变中的弦外之音。这一声。我们为道北而鸣响。”