新型城镇化与生态环境响应度的区域差异研究

郭海红张在旭

(1.中国石油大学(华东) 经济管理学院,山东 青岛 266580;2.青岛农业大学 管理学院,山东 青岛 266109 )

一、引 言

中国城镇化的速度持续保持高速推进的态势,到2016年按照国家统计局城镇人口占总人口比重来衡量城镇化率已经达到57.35%,中国已经全面迈入城镇化阶段[1]。城镇化高速增长的核心推动力来自于工业化,而工业化进程的快速推进伴随而来的是生态环境危机。全球范围来看,沙漠化、土壤流失、大气污染、水污染等生态环境破坏问题日益严重。表象上看,这些问题是生态问题,追踪溯源是过度追求经济发展而忽视对生态环境的重视种下的恶果。中国的城镇化高速推进相伴随的是过度依赖资源扩张导致的“资源诅咒”问题、城乡差距扩大导致的“贫困效应”问题、产业结构无序混乱、城镇建成区混乱蔓延等生态环境问题,这使得城镇化可持续发展压力层叠。根据十八届三中全会[2],新型城镇化统筹兼顾城镇化质量和规模,重视人本精神,以城市现代化、集群化、生态化和农村城镇化为典型特征。它的“新”体现在由以往只注重规模和空间的扩大向注重文化、服务、精神等内涵提升的转变,目的是使城镇真正变成有质有量的宜居之所。不同的学者也有不同的见解。仇保兴[3](2013)认为,新型城镇化相较传统城镇化更强调城乡一体、协同发展。胡必亮[4](2013)认为新型城镇化是六位一体的城镇化。孙振华[5](2014)指出新型城镇化是以人为本的,摈弃城乡“双二元结构”、生态环境恶化,追求“集约、智能、绿色、低碳”的发展模式,实现四位一体。基于相关学者的观点,本文认为新型城镇化是包含人口、空间、经济、社会等多个领域的综合城镇化,能实现城乡协同、集约、生态友好发展的城镇化。那么新型城镇化总体质量水平如何?它与生态环境之间又有怎样的动态响应关系?是互相促进还是互相制约?是否存在区域差异?这些问题的解析对推动生态友好的新型城镇化高质量发展,维护可持续性的生态环境有重大的战略意义。

二、文献综述

自Howard(1898)提出“田园城市”理念开启城镇化与生态环境之间的关系研究的先河,国内外学者多角度广泛研究,已有研究有三个焦点:一是集中在城镇化与生态环境的关系的检验,二是耦合评价与协调发展方面,三是集中在城镇化的环境效应方面。城镇化与生态环境的关系验证方面,Grossman & Krueger[6](1995)提出描述人均收入与环境污染之间的关系的环境库兹涅茨曲线,发现二者呈现“倒U”型的关系,环境库兹涅茨曲线也被直接用于或改进用于城镇化与生态环境的关系的研究中。AI-Kharabsheh (2003)考察了城镇化与地表水质量之间的关系,并进行跟踪定位[7]。William Masters(2013)分析了亚洲城镇化对农场规模和运营的影响及对食品安全的影响[8]。Muhammad Shahbaz[9]等(2015)基于格兰杰因果检验探寻了马来西亚的城市化与能源消耗之间的关系,认为城市化会导致能源消耗。在城镇化与生态环境的耦合评价方面,采用的方法比较多样化,研究对象也比较丰富。方创琳等[10](2006)运用数学方法把城市化曲线和环境库茨涅兹曲线进行了逻辑拟合,把二者之间的耦合程度分为低水平协调、颉颃、磨合和高水平协调等,并分析了区域之间的差异。乔标等(2005)以干旱区为研究范例,运用系统科学方法研究城镇化与生态环境之间的耦合情况,认为城镇化与生态环境之间会经历低级协调共生、协调发展、极限发展和螺旋式上升等阶段并呈动态演变趋势[11]。宋学锋[12]构建了江苏省城镇化与生态环境之间的SD模型,并提出了人口—经济—环境之间协调发展的对策。刘耀彬等[13](2005)以江苏、长三角城市群以及江苏沿海区域为研究范围,采用协调学方法构建城镇化与生态环境之间的协调度模型。刘贺贺等[14](2016)基于脱钩理论构建了城镇化与生态环境压力之间的脱钩指数,梳理了其时空演变趋势,并探寻了影响因素。在城镇化对生态环境的影响效应方面,多学科如地理学、生态学、环境学等均从不同视角进行研究。杨晓军[15]等(2013)基于环境库兹涅茨曲线和STIRPAT模型分析了城镇化对二氧化碳的影响,得出西部地区城镇化对二氧化碳的影响不显著且区域差异明显的结论。杨开宇[16](2013)基于系统动力模型模拟了城镇化与水资源之间的关系,得出城镇化的进程会导致水资源供需不均后果的基本结论。

已有研究主要存在的不足:一是现有研究对城镇化与生态环境之间关系研究,对新型城镇化与生态环境之间互动响应程度及作用关系研究的几乎没有;二是在研究范围上更多地集中在一个省份或者城市群,从国家层面进行研究的数量较少;三是城镇化对生态环境的影响效应更多地侧重城镇化对生态环境的某一个领域比如水资源、土地资源等的影响,研究生态环境系统的比较少。

本研究选取中国30个省区市2004—2016年面板数据,按照传统区域划分方法把全国分为东部、西部、中部,基于新型城镇化的基本理念和PSR系统构建新型城镇化和生态环境质量水平评价指标体系,以熵权法对新型城镇化质量水平和生态环境综合水平进行评价,在此基础上构建VAR模型,并结合脉冲响应函数法和方差分解法系统分析新型城镇化与生态环境系统之间的响应度的动态计量关系,识别区域差异及原因,为促进新型城镇化在生态友好的基础上高质量发展提供理论和实践指导意义。

三、指标体系、数据来源、研究方法

(一)指标体系

结合新型城镇化的内涵选取人口城镇化、空间城镇化、经济城镇化、社会城镇化等四个方面作为一级指标,并根据相关学者的观点选取城镇常住人口占比重、建成区面积等17项指标作为二级指标构建新型城镇化质量水平综合评价指标体系。

生态环境是包含生物和非生物自然因素对经济社会发展有交互影响的复合生态系统。生态环境的综合评价始于20世纪,常使用生态足迹、生态承载力等的方法。压力—状态—响应(Pressure-State-Response,即PSR模型)模型由David J.Rapport et al.(1979)提出,后由OECD和UNEP共同发展,用于研究环境问题的框架体系[13]。基于PSR思想选用生态环境压力、状态、响应三个方面作为生态环境质量综合评价的一级指标。生态环境压力指标衡量生态环境遭到污染破坏(主要指城镇化相伴随的工业化带来的)、资源诅咒或短缺带来的压力,选用人均工业废水排放量、人均二氧化硫排放状况、工业烟尘去除率、人均耗电量等指标。生态环境状态指标衡量生态环境质量和自然资源可利用情况,选用林草水域覆盖面积、人均水资源拥有量、建成区绿化覆盖率、人均耕种面积等指标。生态环境响应指标衡量保护生态环境的措施,侧重工业和居民生活方面,选用工业固体废物综合利用率、工业二氧化硫去除率、工业烟尘去除率、污水集中处理率等四项指标[17]。构建的新型城镇化质量和生态环境综合水平评价指标体系如表1。

表1 新型城镇化质量水平和生态环境综合水平评价指标体系

注:1.目标指标和一级指标括号里面是指代字母,下文中指代的含义相同。2.林草水域覆盖面积用人均土地面积减去耕地面积和建设面积替代。3.指标后面括号中数字代表权重。

(二)数据来源

基于数据的可得性和研究目的,选取2004—2016年中国30个省区市(西藏、港澳台因统计数据不够全面而放弃)的面板数据并按照统计局标准划分为东部地区(北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、广西、海南)、中部地区(山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南)、西部地区(重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆)。所有数据采集于《中国统计年鉴》、《中国环境保护统计年鉴》、《能源保护年鉴》、《中国科技统计年鉴》及中国经济与社会发展数据库、国研网等,保证了数据的真实性和权威性。

(三)研究方法

1.熵权法

借鉴熵的思想,应用系统熵来判断评价体系中的指标提供的信息量的大小,而评价指标的信息量的大小取决于指标的相对重要程度,判断指标的相对重要程度的重要方法是给指标赋予权重[18]。基本步骤如下。

(1)构建原始判断矩阵。对m个省区市n个指标的新型城镇化质量和生态环境质量评价指标,构建原始判断矩阵U={uij}m×n(其中,uij为区域i的第j项评价指标,i=1,2,…,m;j=1,2,…,n)

(2)指标数据的无量纲化处理。系统中指标的量化单位不同,无法直接比较,需要对指标数据按照正负向情况参照式(1)和式(2)进行无量纲化处理。

(3)指标权重确定,公式(3):

(4)熵值(hj)的计算,利用公式(4):

(5)熵权的计算,也即第j项指标的差异系数的计算。通常熵权越大,该指标向决策者提供的信息越多,该指标用于地区间的比较作用越大。熵权的表达公式为(5):

(6)确定权重,根据公式(6):

(7)综合水平评价模型。记U1和U2分别为新型城镇化和生态环境的质量水平,表达式为(7):

2.向量自回归模型

向量自回归模型(VAR)是一种非结构化模型,它的特点是可不带附加条件的通过内生变量对所有内生变量的滞后值进行回归,可估计所有内生变量间动态关系[19]。需要说明的是因本文选取的数据为面板数据,所以需要对数据进行平稳性检验、协整检验。本研究旨在分析新型城镇化与生态环境之间的动态响应关系,有必要进行格兰杰因果关系检验二者之间的交互作用关系。VAR基本表达式为式(8):

Yt=μ+A1Yt-1+A2Yt-2+…+APYt-P+BXt+εt(8)

其中,Yt是n维内生变量列向量,Xt是r维外生变量向量,n*n维矩阵A1,A2,…,Ap和n*r维矩阵B是待估计的系数矩阵,u是待估常数项,p是滞后阶数,εt是n维随机误差项[19]。

3.脉冲响应函数

脉冲响应函数用来分析随机扰动项的变化对内生变量现在和未来值的影响[20]。可以通过冲击曲线直观观测变量间的相互影响及轨迹。冲击回应期根据经验结合本文面板数据的时间段设定为10。

四、结果分析

(一)新型城镇化质量水平

运用熵权法确定新型城镇化质量水平评价的指标权重(见表1),为了体现区域异质性,测算东部、中部、西部地区的新型城镇化质量水平指数,结果见图1。从图1中看出,东部、中部、西部地区的新型城镇化水平综合评价指数有明显差异,东部地区的新型城镇化水平远高于中部和西部的城镇化水平,东部地区的新型城镇化水平在2004—2016年间呈平稳递增发展态势,2012年略有下降,2014—2016年间平稳增长,整体质量水平在0.4—0.45之间;中部地区新型城镇化呈缓慢上升发展趋势,2008年以后有小幅增长,2012年之后增速回落,整体水平在0.25左右。西部地区呈“锯齿形”波动发展,在2008年略有下降,2009—2013年间缓慢上升,2014年有所下降,之后平稳,整体质量水平在0.2左右。

图1 全国及东部、中部、西部地区新型城镇化质量水平(2004—2016年)

注:东部、中部、西部新型城镇化质量水平分别取所在区域省(区、市)的均值,全国的数值取30个省(区、市)的均值。

(二)生态环境质量水平

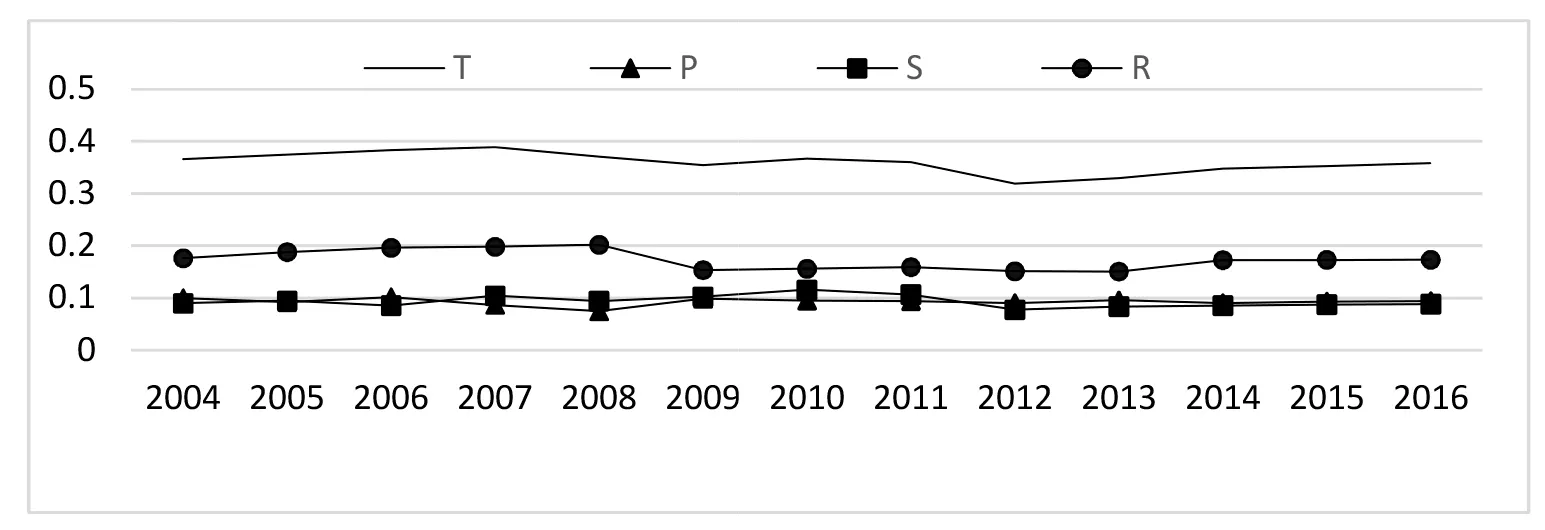

基于熵权法确定生态环境PSR系统的各个指标的权重(见表1),对东部、中部、西部地区的生态环境质量水平进行测算,结果见图2、3、4、5。从图2看出,西部地区的生态环境质量综合评价水平最高,且呈“倒U”型发展态势;中部次之,东部最低。东部地区生态环境质量综合水平2004—2016年间呈“先增后降再增”微弱波动态势,整体水平在0.25—0.3之间。由图3知,东部生态环境质量综合评价水平变化趋势与生态环境响应水平的变化趋势基本相同,说明东部地区保护环境、应对压力的相应措施取得了一定的成效。由图4,中部地区的生态环境综合质量水平在0.3—0.35之间,2004—2010年间缓慢拉升,2010年后小幅下降。生态环境整体质量水平变化趋势与生态环境响应水平变化情况趋于一致,但响应水平的变化滞后于生态环境整体水平变化。中部地区新型城镇化建设过程中对生态环境压力造成的压力较大,是以资源浪费和环境破坏为代价的。由图5可看出,西部地区的生态环境质量综合评价水平最高,2004—2016年间保持平稳上升趋势,保持在0.4上下,西部生态环境压力水平变化趋势与生态环境响应水平变化趋势正好相反,反映了西部对生态压力采取了积极的响应措施,为生态环境总体质量水平的提高提供了保障。

图2 全国及东部、中部、西部生态环境综合水平评价(2004—2016年)

图3 东部生态环境质量综合水平及PSR水平变化情况(2004—2016年)

图4 中部生态环境质量水平及PSR变化情况(2004—2016年)

图5 西部生态环境质量水平T及PSR变化情况(2004—2016年)

(三)新型城镇化与生态环境之间的响应度分析

1.平稳性检验

为了更好地验证新型城镇化与生态环境之间的响应关系,需要对面板数据进行平稳性检验,采用eviews8.0软件用单位根检验方法对东部、中部、西部地区的新型城镇化质量水平、生态环境质量综合评价水平、生态环境压力水平、生态环境状态水平、生态环境响应水平进行单位根检验,检验结果显示各变量均经过一阶差分后平稳,结果见表2 所示。可以进一步进行协整检验。

表2 单位根检验结果

2.协整检验

对新型城镇化质量水平NU和生态环境综合质量水平T及P、S、R水平进行Johansen检验,结果表明它们之间均通过5%水平的显著检验,结果见表3所示,揭示NU和T、P、S、R之间存在长期均衡关系。

3.Granger因果检验

协整检验可反映变量间长期稳定的均衡关系,却无法确定一变量的前期变化是否能有效地对被解释变量的变化和方向产生影响。Granger因果检验可以反映变量间的时序变化的影响,检验结果见表4。从表4中可知新型城镇化质量水平NU是生态环境综合质量水平T的Granger原因,但T不是NU的Granger原因。新型城镇化NU是生态环境压力P的Granger原因,P不是NU的Granger原因;新型城镇化NU不是生态环境状态S的Granger原因,S也不是NU的Granger原因;新型城镇化NU与R互为Granger原因。

表3 协整检验结果

表4 格兰杰因果检验

4.脉冲响应分析

为了验证新型城镇化质量水平与生态环境系统的交互作用效应,结合格兰杰因果检验结果,进行脉冲响应分析,响应时间根据样本数量确定为10期。具体结果见图6、7、8所示。图中横轴表示冲击回应期数,纵轴代表各变量变化百分比即贡献率,从图6、图7、图8中可以看出,东部、中部、西部的新型城镇化与生态环境交互响应程度呈现不同的形态。

图6东部地区的新型城镇化质量水平NU的冲击引发生态环境综合水平T的响应在第二期前呈递增趋势,之后正向响应减弱并渐趋收敛,反映了东部的新型城镇化建设对生态环境总体质量水平是正向促进作用的。生态环境状态P对新型城镇化NU响应呈负向收敛态势,说明东部地区的新型城镇化对生态环境造成一定压力。生态环境响应R对新型城镇化质量的冲击在第二期前呈递增趋势的正向反应,之后逐渐下降,长期呈收敛状态,反映东部地区新型城镇化建设对生态环境保护措施的出台起到了正向促进作用。而新型城镇化质量水平对生态响应的冲击呈正向反应,并且呈发散之势,说明生态响应的措施对新型城镇化建设起到了明显的促进作用。

图7中部地区的新型城镇化质量综合水平NU的冲击给生态环境的综合水平T的响应一直保持负向且冲击效应逐渐加大,长期来看趋于发散,反映了中部新型城镇化质量水平的提高对生态环境的综合水平起到了抑制作用,并呈逐渐增大趋势。中部地区的新型城镇化质量水平NU对生态环境压力P一直呈负向冲击状态,长期趋于收敛;对生态环境响应R的冲击呈负向响应态势,并趋于发散态势,反映了中部新型城镇化进程的推进对生态环境保护相关政策措施的出台并没有起到促进作用反而起到抑制作用,中部新型城镇化建设的推进对生态环境造成了巨压,对生态环境保护并非主动行为。从新型城镇化对生态响应的冲击反应看,生态响应促进了中部新型城镇化质量水平的提升。

图8西部地区的生态环境综合水平T对新型城镇化综合水平NU冲击的响应一直是负向的,且呈不断扩大趋势,反映了西部的新型城镇化的推进较长时期内会造成生态环境的耗损。新型城镇化的综合水平NU对生态环境的压力P造成的冲击在第一期到第二期是负向冲击,第二期后冲击响应程度缩小,说明西部新型城镇化进程会施压于生态环境,但长期来看压力会递减。新型城镇化水平NU对生态环境响应R的冲击第四期从正向转到负向,说明西部地区的新型城镇化建设短期内利于环保政策、环保措施的出台。西部新型城镇化对R冲击的响应呈正向扩散趋势,R利于西部新型城镇化质量水平提升。

图6 东部新型城镇化与生态环境的交互响应

图7 中部新型城镇化与生态环境的交互响应

图8 西部新型城镇化与生态环境的交互响应

5.方差分解

为了进一步分析结构冲击影响内生变量的程度,根据sim的方差分解法进行方差分解,结果如表5所示。从东部地区T的分解结果可以看出,T受自身的影响要高于受NU的影响,NU对T的贡献程度先增后降长期趋于收敛,保持在0.6%—0.8%的水平,反映了东部新型城镇化对生态环境整体质量水平的影响程度日益减小。对从P的分解结果可以看出,P受自身的影响程度较高,十期内保持在99%以上,第一期NU对P的贡献为0.921%,对P的贡献呈不断减少趋于收敛,新型城镇化对生态环境压力贡献不大。从R的分解结果看,NU对R的贡献程度在第四期前呈波动趋势,在第七期前NU对R的贡献程度逐渐提高,在第七期达到高峰3.185%,之后递减,整体波动不大,维持在3%左右。综合来看,东部地区的新型城镇化建设会在一定程度上正向促进生态环境的综合水平,新型城镇化对生态环境压力不大,但长期来看对生态环境保护的响应的作用不明显。从NU的分解看,第一期到第六期R对NU的贡献度逐渐下降,第七期到第十期贡献逐渐增大,但贡献度不到0.4%,东部新型城镇化质量提升主要归于自身。

从中部地区的生态环境综合水平T以及P、S、R的方差分解结果看,中部地区的NU对T的贡献程度在第一期微弱贡献,贡献度为0.004%,之后贡献程度逐渐加大,到第十期达到18.298%。NU对P的贡献程度从第一期到第十期不断波动,第一期贡献程度为4.959%,第二期迅速增长到9.571%,之后保持在9.9%左右。从R的分解结果来看,NU对R的贡献程度呈明显递增趋势,第一期贡献程度仅为0.015%,到第十期达到54.578%。因此,中部地区的新型城镇化水平对生态环境的总体水平的贡献程度长期内不断提高,对生态环境压力贡献平稳,但对生态环境响应起到了明显的激励效应。中部相较东部,R对NU的贡献度要高得多,从第一期仅有0.355%的贡献,之后贡献度不断增加,到第十期贡献度已达14.016%。

从西部地区的生态环境综合水平T以及P、S、R的方差分解结果看,NU对T的贡献在第一期有0.089%的贡献度,并渐趋增长,到第十期NU对T的贡献达14.362%。P受自身的影响程度比较高,从第一期到第十期一直保持在95%左右的高比例贡献程度,而NU对P的贡献较小。从R的分解结果来看,虽然NU对R的贡献比例不是很大,呈“锯齿形”波动影响效果,整体贡献程度保持在3%—9%的水平。综合分析,西部地区的新型城镇化质量水平对西部地区的生态环境综合水平贡献程度不高,并没有给生态环境造成过多压力,对生态环境响应起到了正向刺激作用。西部生态响应R对NU的贡献度从第二期之后逐渐增加,到第十期贡献度为7.336%,反映生态响应对新型城镇化起到了助推作用,并呈不断增加之势。

表5 生态环境与新型城镇化均方误差分解结果

续表5

区域时期生态环境质量T分解生态环境压力P分解生态环境状态S分解生态环境响应R分解新型城镇化NU分解S.E.NU%T%S.E.NU%P%S.E.NU%S%S.E.NU%R%S.E.R%NU%中部10.0180.00499.9960.0124.95995.0410.0121.27798.7230.0170.01599.9850.0080.35599.64520.0242.23697.7640.0139.57190.4290.0121.46698.5340.0192.5597.450.0121.50798.49330.0284.03195.9690.0159.43390.5670.0163.06496.9360.02110.12289.8780.0142.65197.34940.0316.04593.9550.0179.99590.0050.0174.47395.5270.02219.43780.5630.0174.03195.96950.0338.17691.8240.0189.97190.0290.0196.33993.6610.02428.47871.5220.0195.54394.45760.03510.34689.6540.0199.9990.010.0218.22191.7790.02536.22363.7770.0217.15992.84170.03712.49187.5090.0199.90890.0920.02310.15589.8450.02742.50857.4920.0238.8491.1680.03814.55685.4440.029.82290.1780.02512.06187.9390.02847.49952.5010.02510.55889.44290.03916.50283.4990.029.71990.2810.02713.89186.1090.02951.44548.5550.02712.28987.711100.03918.29881.7020.0219.61690.3840.02915.64284.3580.0354.57845.4220.02814.01685.984西部10.0210.08999.9110.0130.24999.7510.0120.80599.1950.0191.39598.6050.0120.90499.09620.0270.07699.9240.0155.53994.4610.0140.69599.3050.0245.75194.2490.0160.60199.39930.0330.56699.4340.0174.52995.4710.0170.56799.4330.0274.94295.0580.020.76399.23740.0371.49698.5040.0184.5595.450.0190.4799.530.0294.24995.7510.0241.20398.79750.0422.88597.1150.024.17295.8280.0210.38999.6110.0313.88896.1120.0271.85698.14460.0464.66395.3370.0213.86496.1360.0220.3399.670.0323.97696.0240.032.68597.31570.056.76893.2320.0223.57596.4250.0240.2999.710.0334.53695.4640.0333.66796.33380.0549.12990.8710.0223.33196.6690.0260.2799.730.0345.55494.4460.0364.78195.21990.05811.68188.3190.0233.14296.8580.0270.26899.7320.0346.97693.0240.0396.0193.99100.06214.36285.6380.0243.0196.990.0290.28499.7160.0358.72291.2780.0427.33692.664

五、结论和建议

1.东部地区的新型城镇化质量水平远高于中部和西部,东部地区的新型城镇化质量水平在2004—2016年间呈平稳递增发展态势,2012年略有下降,整体质量水平在0.4—0.45之间;中部地区新型城镇化呈缓慢上升发展趋势,整体质量水平在0.25左右;西部地区呈“锯齿形”波动发展,整体质量水平在0.2左右。

2.西部地区的生态环境综合评价指数最高,且呈“倒U”型发展态势;中部次之;东部最低。东部地区生态环境综合水平成微弱波动趋势,整体水平在0.25—0.3之间,高速增长的城镇化水平与较低的生态环境之间差距明显,并没有形成协同发展态势。中部地区的生态环境综合评价指数在0.3—0.35之间,2004—2010年间缓慢提高,2010年后小幅下降,整体水平变化趋势与生态环境响应水平变化情况趋于一致,但响应水平的变化滞后于生态环境整体水平变化,反映了响应措施对改善生态环境有滞后作用。西部地区的生态环境综合评价水平最高,在2004—2016年间保持平稳上升趋势,保持在0.4上下,西部对压力采取了积极的响应措施,给生态环境总体质量水平的提高提供了保障。

3.从脉冲响应函数和方差分解结果看,东部的新型城镇化建设对生态环境总体质量水平是起正向促进作用的,对生态环境压力有负向冲击,对生态环境保护措施的出台起到了正向促进作用但效果并不明显;中部新型城镇化质量水平对生态环境的综合水平起到了抑制作用,且贡献程度呈增大趋势,对生态环境造成的压力不突出,且很大程度上刺激了生态环境的响应;西部地区的生态环境综合水平T对新型城镇化综合水平NU冲击的响应一直是负向效应且呈不断扩大趋势,反映了西部的新型城镇化的推进较长时期内是以牺牲生态环境为代价的,新型城镇化对生态环境造成较大压力但长期内压力有所减弱,西部地区的新型城镇化的建设短期内利于环保政策、环保措施的出台。生态环境综合水平、生态压力、生态状态水平不是新型城镇化的格兰杰原因。东部、中部、西部的生态响应水平相应地都利于提升其新型城镇化质量水平,长期看均呈发散趋势。

东部、中部、西部地区的新型城镇化水平与生态环境之间的响应度呈现明显的区域差异,有必要因地制宜制定相应的措施。一是因地制宜探索区域特色新型城镇化建设道路。根据区域的实际情况充分考虑新型城镇化的四化系统中的相应指标抓工作重点,淡化经济指标,强化生态指标,新型城镇化建设注意考虑对生态环境造成的压力之间的平衡,考虑对生态环境响应措施的配套支持,特别是新型城镇化水平较低的中部地区和西部地区不能为了城镇化而牺牲环境。二是拓展跨区域的合作渠道。以大局意识开航,打破各地区的行政区域限制,尝试共建跨区域生态补偿机制。第一,完善政策的顶层设计,能打破行政限制,出台统筹、一体的公共财政制度;第二,将新型城镇化与生态环境的协调相结合,设计响应度绩效考核体系,把生态环境系统的响应指标纳入政绩考核当中来,修葺和补充生态环境保护法规;第三,探索多元化的生态补偿机制,比如探索“政府—企事业单位—公众”三位一体共同参与的生态环境保护信用档案,并与信贷档案挂钩,倒逼企业转型、减排等,需要长期摸索,以期形成跨区域的新型城镇化与生态环境协调发展的良好态势。