癸氧喹酯抗球虫作用研究进展

赵桂荣 孟凡英 (山东省安丘市畜牧局 262100)

癸氧喹酯抗球虫作用研究进展

赵桂荣 孟凡英 (山东省安丘市畜牧局 262100)

癸氧喹酯是一种喹啉类衍生物,在世界范围内被很多国家注册作为畜禽抗球虫药使用,主要作用于球虫生活史的早期而减少了虫体寄生对肠道的危害,具有高效、广谱、低毒等特点而备受关注。家禽和反刍动物球虫致病的特点不同,故癸氧喹酯在畜禽球虫病控制时的使用也有所不同,家禽球虫易产生突变而较快产生抗药性,而反刍动物球虫少有抗药性的报道,因此综述了几十年来癸氧喹酯用于球虫病控制的情况,为其在临床上合理使用提供参考。

癸氧喹酯(decoquinate,DQ)于1967年开始作为一种抗球虫药用于家禽养殖业(Willians, 2006)而引起了广泛关注。由于口服吸收少,大部分以原型药从粪便排出、毒副作用小等特点,DQ在美国、澳大利亚、中东以及欧洲多个国家注册许可直接添加于犊牛、羔羊的饲料中,用于反刍动物球虫病的控制[1,2]。2006 年,美国雅来公司的DQ预混剂在中国首次上市销售,之前试验证实DQ对鸡柔嫩艾美耳球虫(E.tenella)具有很好的防治效果[3]。但随着大范围使用,其抗球虫效果开始下降,但在反刍动物中少有这种现象。

1 癸氧喹酯的理化特性及抗球虫作用机制

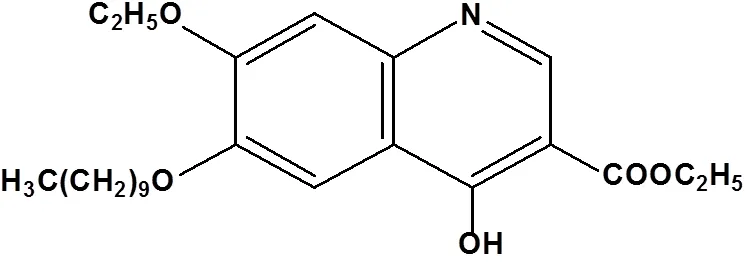

DQ是一种喹诺酮类衍生物,化学名为6-癸氧基-7-乙氧基-4-羟基喹啉-3-羧酸乙酯。又名地考喹酯、敌球素,呈类白色或微黄色结晶性粉末,无臭,几乎不溶于水,在甲醇中的溶解度为0.1%,氯仿中的溶解度为0.3%,乙醇、丙酮和甲苯中的溶解度小于0.1%,在0.1 N NaOH 甲醇溶液中的溶解度为1.4%。DQ为亲脂性化合物,熔点为242~245℃,稳定性好。分子式为C24H35NO5,分子量为417.55,结构式见附图。

附图 癸氧喹酯分子结构式

DQ主要对球虫子孢子和第一代裂殖体起作用,对常见的7 种艾美耳球虫均有较好的防治效果。作用位点是虫体细胞内细胞色素bC1 复合物,通过阻断球虫线粒体内细胞色素系统中的电子传递即从辅酶Q到细胞色素C的传递过程而抑制上皮细胞内子孢子和第一代裂殖子的发育,从而避免了配子体阶段虫体对肠道的进一步损害[2]。此外,DQ对犊牛球虫滋养体也具有完全的抑制活性。与感染对照组相比,DQ处理球虫感染鸡体内IFN-γ、IgG、TNF-α、CD4+/CD8+均显著提高,sIgA含量提高近29倍。这表明DQ在抑制球虫繁殖的同时,不妨碍肉仔鸡免疫系统的激活[5]。

2 癸氧喹酯对家禽球虫病的控制情况

DQ不溶于水,故多以预混剂拌料的方式用于球虫病的控制,有些制药企业将DQ做成溶液可以饮水给药,且药效不受任何影响。

2.1 鸡球虫病 (1)Guo等(2007)用2株对药物敏感的E.tenella实验室虫株和20株E.tenella野毒株对DQ的抗球虫药效进行了评价,野毒株由使用不同抗球虫药物史(包括马杜霉素)的中国养殖场分离获得。结果表明,20、30、40mg/kg DQ和5 mg/kg马杜霉素对E.tenella实验室株均有效,但DQ的效果要好于马杜霉素。与感染对照组相比,DQ和马杜霉素都显著提高了感染鸡的增重,盲肠病变也得到了有效控制。使用DQ的鸡粪便中没有球虫卵囊,但马杜霉素组鸡粪便中则有球虫卵囊检出。依据有无球虫卵囊检出作为判定标准,20株E. tenella野毒株中有18株对马杜霉素产生了耐药性,而20mg/kg DQ即可完全控制20种球虫野毒株[4]。但王天奇等(2013)使用13.6、27.2和54.4mg/kg DQ用于E. tenella洛阳分离株的试验表明,只有高浓度组获得了理想的防治效果[5]。余东游等(2010)在饲粮中添加500 mg/kg DQ虽然可以有效地控制人工E.tenella所致球虫病的发生,但感染鸡粪便中仍有大量卵囊排出,这意味着DQ抗球虫的效果下降,说明有些地区已经出现了针对DQ的耐药性虫株[6]。(2)采用药物浓度递增法,以5.4mg/kg DQ为起始诱导浓度连续传代,以病变记分减少和抗球虫指数等指标综合判定耐药性,经9次传代后,在实验室条件下诱导出了对54 mg/kg DQ具有完全抵抗力的E.tenella耐药虫株[7]。与敏感株相比,耐药虫株中细胞色素b基因有更多的基因突变,主要表现为T→C、T→A、A→G的突变,其中以T→A的突变最为明显。这些碱基的突变可能是导致球虫对DQ产生抗药性的原因之一[8]。

2.2 石鸡鹧鸪球虫病 除了抗鸡球虫外,DQ还可用于石鸡鹧鸪球虫病的控制。Gerhold等从石鸡鹧鸪养殖场自然暴发球虫病病例中分离了20株球虫野毒株,经实验室传代后显微镜检查和PCR鉴定发现有18株是柯氏艾美耳球虫(E.kofoidi),然后试验评估了常用抗球虫药的效果,结果表明饲料中添加80 mg/kg DQ与添加氯苯胍(30 mg/kg)、地克珠利(2 mg/kg)一样都达到了高效抗球虫效果,而离子载体类药物达到中等效果[9]。

3 癸氧喹酯在反刍动物中的应用效果

草食动物球虫感染具有典型的球虫生活史,DQ用于草食家畜球虫病的控制已有将近30年的历史。DQ可直接添加于犊牛、羔羊等的代乳料或在孕期添加于母畜饲料中,用于预防或治疗犊牛或羔羊的球虫病。与家禽球虫几乎对所有抗球虫药都能快速产生抗药性不同,草食家畜中关于球虫抗药性的报道很少,也尚未被证明。这或许是因为在草食家畜中较少长时间连续使用抗球虫药有关。

3.1 犊牛球虫病 (1)不同年龄阶段的牛均易感球虫病,但球虫病造成的腹泻、血便常见于高密度养殖条件下1岁以内的犊牛,且舍饲牛比放牧牛更常见。能感染牛的艾美耳球虫至少有13种,其中邱氏艾美耳球虫(E.zuernii)和牛艾美球虫(E.bovis)被认为具有致病性,感染发生在小肠后段、盲肠和结肠可引起腹泻[10]。该病的暴发通常与前期的运输、拥挤、变化饲料、恶劣天气或并发感染等应激情况有关。部分发病动物会出现颤抖、眼球震颤、角弓反张和抽搐等神经症状,可能与某种毒素有关,具体原因尚不清楚。感染犊牛应尽快给予治疗并转移到清洁的环境或无污染的牧场。通常情况下整群动物应该同时给予治疗,因为没有出现临床症状的个体也可能已经感染。按照推荐剂量每天每kg体重1 mg(1 mg/kg)或0.5 mg DQ连续使用至少28 d,分别用于治疗和预防犊牛球虫病。一系列剂量效应关系的试验表明在0.5 mg/kg及以上剂量的DQ可以有效地控制球虫感染引起的腹泻、死亡等临床症状,并达到了零卵囊排出水平[11]。(2)一项旨在调查DQ对球虫感染犊牛免疫力形成的研究表明,20头雄性荷斯坦小牛每天接种2000个感染性卵囊,然后给予20万个卵囊攻毒。结果发现1.2 mg/kg的DQ治疗组排出卵囊的量与未治疗组相比显著下降;预先接种少量球虫卵囊的处理不能预防大量卵囊攻毒引起的临床球虫病的发生,但治疗组没有出现腹泻等症状[12]。

3.2 绵羊球虫病 在绵羊体内发现了15种艾美耳球虫,其中11种已根据卵囊形态得到了鉴定,但目前仅发现其中两种卵囊对1岁以内的绵羊具有较高的致病性,分别为类绵羊艾美耳球虫(E.ovinoiddalis)和槌状艾美耳球虫(E.crandallis)。放养或饲养密度高的牧场或养殖场,常发生羔羊球虫病。春季出生的双胞胎羔羊在3-8周龄,特别是6周龄左右容易受到球虫感染。在高密度养殖条件下出生后不久断奶和舍饲圈养的羔羊球虫病会提前发生[13]。在这些情况下,可以选择在预测的风险期前使用地克珠利或妥曲珠利给予治疗,该预测需要熟悉农场的病史、现行管理饲养模式和该病的流行病学常识等为基础。控制羔羊球虫病的另一个方法是在饲料中添加1mg/kg的DQ连续28d。该剂量相当于每公斤饲料中添加10gDQ。此外,0.5mg/kg DQ投喂给怀孕后期的母羊连续28d以预防羔羊球虫病的发生。用1万个混合卵囊(E.ovinoiddalis和E.crandallis)给羔羊攻毒,未治疗羔羊均表现出了严重的球虫病和相应的组织学病变,而DQ治疗组则没有病变或仅有轻微的组织学病变,卵囊排出显著减少,体重情况也得到了改善。

3.3 山羊球虫病 球虫病在幼龄山羊生长阶段也很常见,有两种发病形式:一是腹泻甚至死亡的急性临床形式,二是常见于很多养殖场的亚临床形式。后者会破坏小肠上皮细胞、影响消化功能而导致生长率下降。目前有9种山羊球虫依据卵囊形态和流行区域得到鉴定,其中有两种山羊球虫卵囊(E.ninakohlyakimovae 和E.caprina)会引起幼年山羊大肠粘膜广泛的损伤剥落。阿洛尼氏艾美耳球虫(E.arloingi)则可能是山羊体内最常见的会造成粘膜息肉和灶性增生的球虫,另外还有克氏艾美球虫(E.christenseni)和海氏艾美耳球虫(E.hirci)也被认为对山羊具有致病性。但山羊球虫病的报道较少,这可能与很多国家尚没有注册的抗球虫药有关。美国的一项研究给19日龄山羊人工接种3万个球虫卵囊(74% E.christenseni和20% E.ninakohlyakimovae),接种未治疗组的山羊出现大量水样腹泻、里急后重,增重下降,死亡率达20%,而在饲料中添加不同剂量(0.3、0.5、1.0和4.0mg/kg)DQ,均可显著减少粪便中的卵囊数,且治疗组山羊没有出现临床球虫病症状,且增重明显[14]。由此看来,DQ对于山羊球虫病的防治非常有效且安全。

4 癸氧喹酯对反刍动物生长和生产性能的影响

对小牛而言球虫病会造成较高的死亡率而带来较大的经济损失,但亚临床球虫病对饲料转化系数和新生犊牛生长的影响常常被忽略[10]。饲喂DQ或离子载体类抗球虫药拉沙里菌素和莫能菌素均可有效控制小牛球虫病并改善生长率。离子载体类药物可以提高成年牛的饲料利用率而改善生产性能,但幼龄乳牛生长性能的影响还没有得到完全的证实。DQ对瘤胃发酵、消化能力和对生产性能的研究结果提示DQ对于生产性能的改善主要是由于DQ的抗球虫作用,而不是对饲料利用率和瘤胃发酵产生了明显影响。实践表明DQ用于球虫感染的预防还可提高绵羊和奶牛的奶产量,增加青年山羊的体重和泌乳性能。

[1] Williams RB. Tracing the emergence of drug-resistance in coccidia (Eimeria spp.) of commercial broiler flocks medicated with decoquinate for the first time in the United Kingdom[J]. Veterinary Parasitology, 2006, 135(1):1-14.

[2] Taylor MA, Bartram DJ. The history of decoquinate in the control of coccidial infections in ruminants [J]. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics. 2012, 35(5): 417-427.

[3] 索勋, 崔凤山, 沈建忠等. 癸氧喹酯预防人工感染肉仔鸡球虫病的药效试验[J]. 中国兽医杂志, 2002, 38(10): 11-13.

[4] Guo FC, Suo X, Zhang GZ, et al. Efficacy of decoquinate against drug sensitive laboratory strains of Eimeria tenella and field isolates of Eimeria spp. in broiler chickens in China [J]. Veterinary Parasitology, 2007, 147(3-4): 239-245.

[5] 王天奇, 闫文朝, 钱伟锋等。癸氧喹酯抗柔嫩艾美耳球虫洛阳分离株的效果试验[J]。中国兽医杂志, 2013, 49(9):30-32.

[6] 余东游, 周斌, 毛翔飞等. 癸氧喹酯抗鸡柔嫩艾美耳球虫病机理研究[J]. 中国畜牧杂志, 2010, 46(11): 62-64.

[7] 潘虹, 林瑞庆, 舒丽等. 柔嫩艾美耳球虫癸氧喹酯耐药株的诱导研究[J]. 中国畜牧兽医, 2012, 39(9): 191-194.

[8] 黄月月, 赵霞, 王磊等. 6株鸡柔嫩艾美耳球虫Cytb基因突变及其抗癸氧喹酯药物的差异分析[J]. 南京农业大学学报, 2017, 40(3): 509-513.

[9] Gerhold RW, Fuller AL, McDougald LR. Coccidiosis in the Chukar Partridge (Alectoris chukar): A Survey of Coccidiosis Outbreaks and a Test of Anticoccidial Drugs Against Eimeria kofoidi[J]. Avian Diseases, 2016, 60(4): 752-757.

[10] Daugschies A, Najdrowski M. Eimeriosis in cattle: current understanding[J]. Journal of Veterinary Medicine, 2005, 52(10): 417-427.

[11] Daugschies A, Agneessens J, Goossens L, et al. The effect of a metaphylactic treatment with diclazuril (Vecoxan) on the oocyst excretion and growth performance of calves exposed to a natural Eimeria infection[J]. Veterinary Parasitology, 2007, 149(3-4): 199-206.

[12] Conlogue G, Foreyt WJ, Wescott RB. Bovine coccidiosis: protective effects of low-level infection and coccidiostat treatments in calves[J]. American Journal of Veterinary Research, 1984, 45(5):863-866.

[13] Saratsis A, Joachim A, Alexandros S, et al. Lamb coccidiosis dynamics in different dairy production systems[J]. Veterinary Parasitology, 2011, 181(2-4): 131-138.

[14] Foreyt WJ, Hancock D, Wescott RB. Prevention and control of coccidiosis in goats with decoquinate[J]. American Journal of Veterinary Research, 1986, 47(2): 333-335.

(2018–03–27)

S859.79+5

A

1007-1733(2018)06-0087-03