黄土丘陵区坡面植被盖度及其配置格局的水蚀效应模拟

任柯蒙,卫 伟,*,赵西宁,冯天骄,,陈 蝶,,于 洋,

1 中国科学院生态环境研究中心城市与区域生态国家重点实验室,北京 100085 2 西北农林科技大学旱区农业水土工程教育部重点实验室,杨凌 712100 3 西北农林科技大学水土保持研究所,杨凌 712100 4 中国科学院水利部水土保持研究所,杨凌 712100 5 中国科学院大学资源与环境学院,北京 100049 6 中国水利水电科学研究院泥沙研究所,北京 100048

黄土高原是我国土壤侵蚀最严重的地区。随着西部大开发战略和退耕还林草政策的实施,生物措施在防治土壤侵蚀方面的作用愈加重要[1- 2]。植被通过地上覆盖拦截降雨、地下根系固土促渗从而起到阻蚀减沙作用[3]。植被盖度是减小溅蚀和冲刷作用的重要指标,是减少土壤侵蚀的第一道屏障[4]。基于文献分析,平均状态下,干旱区的乔、灌、草植被降雨截留量总体上分别可达到23.6%、24.8%和38.4%[5-6]。拦截降雨的直接作用是减少坡面径流泥沙量,且随盖度增加,阻流减蚀效果越好[7-8]。而对于植被的蓄水保土作用而言,起关键作用的是植被的有效覆盖度,但由于研究角度和对象的不同,有效覆盖度不一[9]。

在坡面尺度上,植被对土壤侵蚀产沙的影响除与其数量和形态有关外,还决定于覆盖的地形部位[10-11]。研究表明,相同数量和类型的植被分布于坡面下部时,其侵蚀产沙量比植被其分布于坡中和上部要明显减少[12]。对于黄土高原沟-坡系统,丁文峰和李勉[13]研究发现,植被分布位置对坡面侵蚀产沙的影响并非通过改变径流来实现,侵蚀强度呈现上部植被覆盖>中部植被覆盖>下部植被覆盖。苏远逸等[14]定量比较了距离坡顶不同位置处的蓄水保土效益,发现当草本距离坡顶2 m时,蓄水效益最好,其值可达19.07%;距坡顶6 m时,减沙效益最大为69.02%。徐海燕等[15]考虑植被组合配置,研究坡耕地与草地组合方式为上坡是谷子下坡是草本时,减沙效应最好。

水蚀预报模型(Water Erosion Prediction Project, WEPP),是基于物理过程模拟模型,可模拟侵蚀过程,土壤流失空间分布情况[16- 18]。国内应用WEPP模型模拟植被在坡面侵蚀空间分布[19]、植被盖度模拟对土壤侵蚀的影响[20]、植物篱最佳配置模式[21]、土壤侵蚀对气候变化响应[22]、灌草植被生长模拟[23]等均有涉及。纵观之前的研究,通常将植被盖度和坡位二者分开研究各自对土壤侵蚀的影响,忽略综合分析这两种因素的贡献值。因此,本研究借助WEPP模型模拟有别于传统径流小区植被覆盖均一的状况,通过设置不同情境,来研究植被盖度和坡位与土壤侵蚀的定量关系以及植被不同配比的土壤侵蚀效应,对于科学甄别土壤侵蚀的关键贡献因子从而开展行之有效的防治具有重要的理论和实践价值。

1 研究区概况与研究方法

1.1 研究区概况

研究区位于甘肃省定西市龙滩流域(35°43′—35°46′N,104°27′—104°31′E),属于典型的半干旱黄土丘陵区,流域面积16.1 km2,海拔1800—2200 m。该区地处半干旱大陆性气候区,据长期气候数据(1958—2016年),年平均气温6.8℃,潜在蒸发量为1649.0 mm,年平均相对湿度72%,多年平均降水量386.3 mm,降雨量季节分配不均,主要集中在7—9月份,且多暴雨。该地区土质均一,土壤以黄绵土为主。流域内人工灌木以柠条(Caragana)为主,柠条属锦鸡儿属,为豆科灌木类植物,具有较强的防风固沙和水土保持能力,同时又是优质的灌木资源,具有较高的生态经济价值,在黄土高原地区有较大推广应用价值[24]。天然植被以多年生草本为主,主要包括长芒草(Stipabungeana)、赖草(Leymussecalinus)、阿尔泰狗娃花(Heteropappus),其中长芒草因其耐旱性强在黄土高原地区有广泛的分布。因此本研究选择人工植被柠条和天然生草本长芒草为研究对象。

1.2 研究方法

1.2.1 情景设计

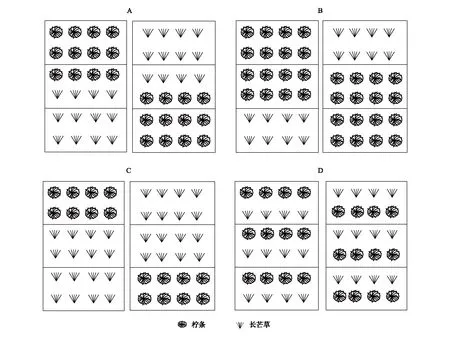

在相同地区已利用龙滩坡面径流小区2015—2016年的降雨数据及野外监测数据对模型进行了柠条坡面验证和适用性评价[25]。基于此,为了揭示植被所处位置与土壤侵蚀的关系,进行机理性分析和可比性,在WEPP模型的地形参数中将10 m小区坡面分为坡上、坡中和坡下,植被选择之前研究已验证的柠条植被和通过植被调查、参考文献或模型中同类植被获取参数的长芒草植被[26- 29],利用董荣万等[30]在定西得到的坡面尺度上侵蚀量和雨量的关系式,分析了长芒草坡面的产沙量的模拟值与计算值的决定系数达到0.99,说明WEPP模型可以良好模拟长芒草植被侵蚀状况。将小区进行情景模拟,在管理措施中将盖度分别设为20%、40%、60%、80%,另外,设置柠条和长芒草盖度0的坡面为对照。并根据柠条和长芒草的不同配比(1∶1,1∶2和2∶1)及其在不同坡位(坡上、坡中、坡下)设置不同情景模式(图1)。雨强根据黄土高原典型降雨特征[31]设为小雨强(0.5 mm/min)、中雨强(1.0 mm/min)、大雨强(1.5 mm/min),降雨历时1 h。

图1 植被分布及其配比示意图Fig.1 Schematic diagram of vegetation distribution and configuration

1.2.2 指标计算

为了区分不同坡位和植被盖度对坡面侵蚀产沙量的影响大小,本研究采用相对贡献指数方法来判定坡位和盖度对侵蚀产沙的贡献。选择坡面休闲地为基准,植被在任一坡位X(坡上、坡中、坡下)引起的坡面产沙变化量按下列公式计算,并取其绝对值:

ISYsp=SYbl(X)-SYbl(fallow)

(1)

式中,ISYsp是坡位引起的产沙变化量(t/hm2),SYbl(fallow)是裸地产沙量(t/hm2)。

ISYvc=SYvc(X)-SYbl(fallow)

(2)

式中,ISYvc由植被盖度引起的坡面产沙变化量(t/hm2),SYvc是植被盖度产沙量(t/hm2)。

ISYt=ISYsp+ISYvc

(3)

(4)

(5)

式中,ISYt是总产沙量增量(t/hm2),RCIsp是坡位对产沙量影响的相对贡献指数,RCIvc是指植被盖度对产沙量影响的相对贡献指数。

1.2.3 数据分析

使用SPSS 24.0和Origin 9.0软件进行数据分析和作图,采用双因素方差分析和相对贡献指数探讨坡位与植被盖度对坡面侵蚀产沙量的影响差异性,阐明坡位和植被盖度交互作用对坡面侵蚀产沙量的影响。

2 结果

2.1 植被位置对土壤流失的作用评价

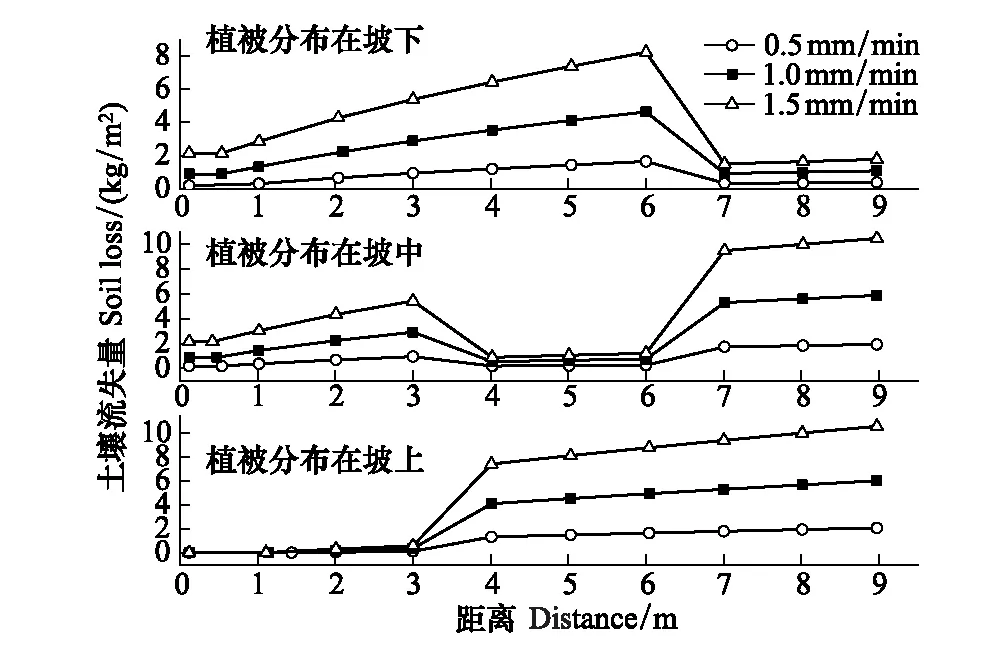

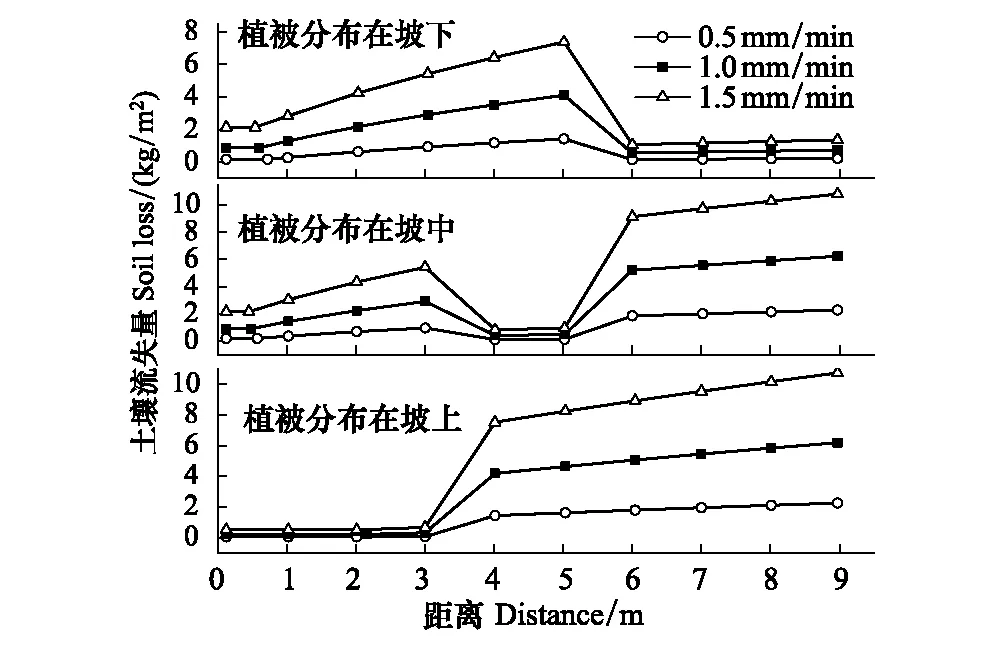

如图2和图3 所示,从坡面整体土壤流失情况可以看出在没有植被覆盖的坡段土壤流失量随至坡顶距离和雨强增加呈上升趋势,有植被覆盖的坡段可以明显减少土壤流失量。在有植被覆盖的坡位处,不同雨强下的土壤流失量差异不明显,说明植被是减少土壤流失的重要生物措施。植被分布在下坡位时,坡面整体的土壤流失量最小,柠条和长芒草在距离坡顶6 m和5 m处土壤流失量达到最大值,对应植被保护坡面的长度分别为2 m和3 m;植被位于坡中时,柠条和长芒草保护坡面长度分别为2 m和1 m,且均在坡脚处达到最大土壤流失量;植被位于坡上时,柠条和长芒草保护坡段长度均为3 m,且均在坡脚处土壤流失量达到最大值。

2.2 植被盖度对拦截泥沙的效果评价

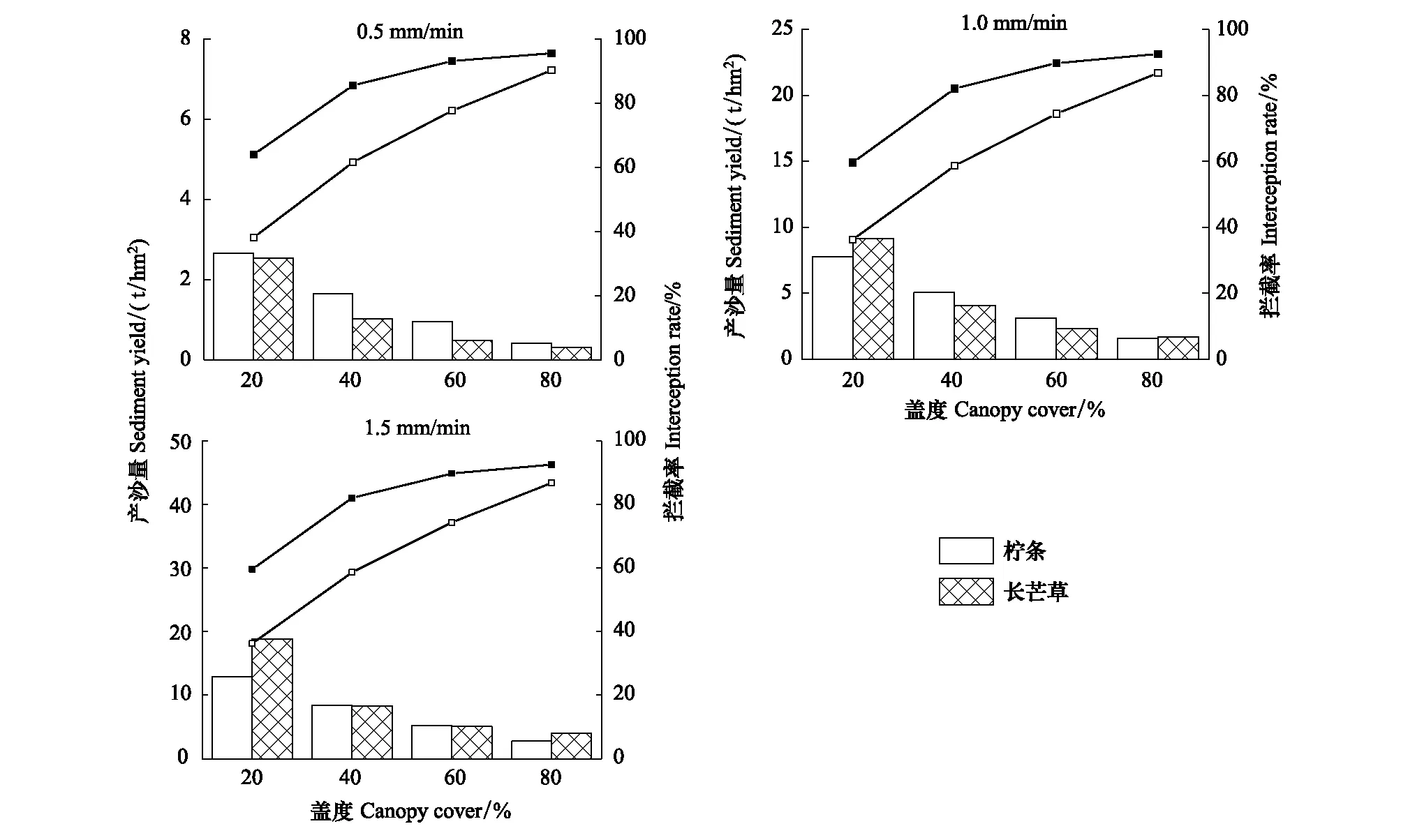

植被盖度可以明显减少产沙量。由图4看出:不同雨强下,长芒草坡面对泥沙的拦截率始终高于柠条坡面,拦截率范围分别为57%—96%和36%—90%。小雨强时,柠条和长芒草随盖度增加对泥沙的拦截率从38%增加到90%,64%增加到96%。中雨强(1.0 mm/min)和大雨强(1.5 mm/min),植被盖度小于20%时,长芒草坡面产沙量相比于柠条坡面产沙量高17.4%和46.5%,盖度在40%—60%时,长芒草坡面产沙量小于柠条坡面;而在盖度是80%时,长芒草坡面产沙量反超柠条坡面,增长5.0%和31.5%。说明在不同雨强下,植被种类对土壤侵蚀效应有明显不同,应根据当地实际情况进行合理设计。

图2 柠条在不同坡位下的土壤流失量变化Fig.2 Soil loss change at different slope positions of Caragana

图3 长芒草在不同坡位下的土壤流失量变化Fig.3 Soil loss change at different slope positions of Stipa bungeana

图4 植被在不同盖度下产沙对比Fig.4 Sediment yield under different vegetation cover

2.3 植被盖度在不同坡位对产沙的贡献分析

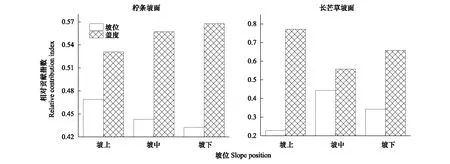

从图5看出,柠条植被分布越靠下坡位,植被盖度对坡面侵蚀产沙量的贡献呈增加趋势,在坡下时贡献达到最大值0.57。坡位对坡面的减沙作用呈上升趋势,在坡下的侵蚀产沙量贡献值达到最小值0.43。

从图5看出,长芒草盖度对减沙的贡献作用随坡位降低呈先降低后增加,坡位与盖度有相反的关系,但整体来看,盖度对阻沙的贡献始终小于坡位。长芒草分布在坡上部分时,盖度对减少产沙的贡献最小为0.77,坡位对阻沙作用贡献最大为0.22;当植被分布在坡中时,盖度的减沙贡献作用达到最大值0.56。

图5 坡位与盖度对坡面侵蚀产沙的贡献分析Fig.5 Contribution of slope position and vegetation cover on sediment yields

通过上述分析可知,植被盖度和坡位对坡面侵蚀产沙的作用呈现此消彼长的趋势。这2个因素的交互作用使坡面水土流失现象更为复杂多变。通过对坡位和植被盖度与坡面侵蚀产沙之间的多因素方差分析发现(表1),坡位和植被盖度对坡面侵蚀产沙量有极显著的影响(P< 0.001);植被是长芒草时盖度和坡位交互作用对坡面侵蚀产沙量有显著影响(P< 0.01),而植被是柠条时,盖度和坡位交互作用对坡面侵蚀产沙作用不显著。

表1 坡位与植被盖度对坡面侵蚀产沙影响的双因素方差分析结果

*P<0.05;**P<0.01;***P<0.001

2.4 不同植被配置格局对产沙的影响评价

由图6可以看出,随着雨强增大,坡面侵蚀都呈增加趋势。A、B和C 3种情景是按照柠条和长芒草不同配比及其在坡面所处不同位置上设计的,情景D是将长芒草和柠条进行隔行分布设置。当长芒草位于柠条上部时,柠条和长芒草隔行分布时的产沙量要小于植被按坡位时的产沙量。从减沙效果最明显角度分析得到,长芒草位于中、下坡位时的坡面产沙量始终小于长芒草位于中上坡位,且当长芒草位于坡面靠下,柠条与长芒草的配比为1∶2时,在不同雨强(0.5、1.0、1.5 mm/min)下产沙量最小,分别为1.1、4.0、7.8 t/hm2。坡面土壤侵蚀量受雨强、植被配比及其分布共同作用影响,随雨强增大,当柠条在长芒草上方,柠条:长芒草为2∶1时,产沙量最大,分别为1.3、4.6、8.2 t/hm2;长芒草在柠条上方,长芒草:柠条为2∶1时,产沙量最小,分别为1.6、5.4、10.1 t/hm2。

图6 不同配置格局的植被保护措施对产沙量的影响Fig.6 Different allocation patterns of protective measures on sediment yield

3 讨论

黄土高原的水资源极度匮乏,如何在有限水源下合理分布植被,实现土壤侵蚀最优调控应被重点关注[32]。本研究通过模拟植被在不同坡位处的土壤流失量发现,坡面土壤流失量由小到大植被分布依次是坡下<坡中<坡上。考虑植被与地形的耦合作用对土壤侵蚀的影响,日降雨量是100 mm左右的大暴雨时,上坡部植被通过削弱径流侵蚀动力,可减少下坡段侵蚀产沙80%以上[33]。减沙能力的差异与植被的特性有关。本研究中,降雨量为90 mm时,柠条和长芒草位于坡上时可减少坡下侵蚀产沙50%。除考虑上坡植被对下坡植被侵蚀影响外,还应探讨植被所处位置与镶嵌格局对侵蚀的影响。Liu等[20]利用WEPP模型模拟草本在不同坡位下的侵蚀产沙情况发现,草本种植在下坡位时产沙量最少。这与本研究中土壤流失量分布情况相一致。游珍等[34]在宁夏固原荒草坡面小区对侵蚀定量化得出坡下植被比坡上植被的保土作用高2.8倍。

植被盖度是通过削弱雨滴动能、拦截降雨从而达到防治土壤侵蚀的关键因素,对灌木、草本而言,消减降雨动能可分为两部分,第一部分是截留降雨所减少的降雨动能,第二部分是由于降落高度较小,使雨滴落到地面时动能被削弱[35]。长芒草地上部分拦沙机理是削减雨滴动能,当雨滴从冠层落到土壤表面时,由于距离很短,大大削弱了对土壤的打击作用,另一方面,长芒草根系主要分布在0—50 cm内且根系致密,对土壤有较强粘聚力,可防止泥沙流失。灌木柠条可拦截泥沙是由于枝叶茂盛,地上生物量大,枯落物丰富,可以有效拦截降水,吸收大量的地表径流,从而减少泥沙的产出[29, 36-37]。吴卿等[6]通过研究灌草减沙能力发现,由于草本植物根系致密,对土壤有较强粘聚力,所以特定条件下草地防治水土流失的能力可能高于灌木。本研究模拟不同雨强的柠条、长芒草不同盖度下拦截泥沙能力发现,长芒草坡面对泥沙的拦截率略高于柠条坡面,拦截率分别为57%—96%和36%—90%。而对水土流失防治起作用的是植被的有效盖度,有效盖度指使土壤侵蚀量降低到土壤最大允许侵蚀量以内所应达到的植被覆盖度[38]。本研究中,在中、大雨强下,植被盖度在20%时,长芒草产沙量大于柠条,这是由于此时长芒草盖度未达到有效盖度。而有研究已经表明,黄土区草本植被蓄水保土的临界盖度为40%—60%,所以当长芒草盖度为20%时,拦沙效果不如灌木柠条[39]。当雨强较大时,植被盖度达到80%,由于草本属于柔性植被,茎叶对降雨的拦截作用减弱,增加了雨滴动能,导致土壤侵蚀增加,而柠条属于灌木,地上生物量大于草本,地上持水能力和地下部分固土能力要优于草本,所以长芒草坡面产沙量大于柠条坡面[40]。

考虑植被盖度和坡位对土壤侵蚀的影响,Rey[41]研究指出坡底灌草盖度达到20%时可有效拦截上坡泥沙。但不同植被在不同坡段间对土壤侵蚀的影响究竟如何?本研究对坡位和盖度对产沙贡献指数和多因素方差分析得到,坡位和植被盖度对坡面侵蚀产沙量有极显著的影响(P<0.001)。坡位和盖度的交互作用因植被而异,植被是长芒草时盖度和坡位交互作用对坡面侵蚀产沙量有显著影响(P<0.01),而植被是柠条时,盖度和坡位交互作用对坡面侵蚀产沙作用不显著。这是由于灌木柠条枯落物覆盖较大,对雨滴打击土壤起到缓冲作用,削弱土壤侵蚀能力,从而模糊了盖度和坡位对坡面侵蚀产沙的影响[42]。

植被配置对土壤侵蚀有直接控制作用,突出表现在通过改变径流和泥沙运移路径连通性来起到防控水土流失的作用[43]。苏敏等基于草灌和草粮带状分布试验,评价了黄土丘陵区不同植被结构的水土保持效应,发现草灌配置的水保性优于草粮配置[44]。傅伯杰等[45]在黄土丘陵区的研究印证了土壤侵蚀量受土地利用分布和坡位的共同影响。基于此,本研究通过WEPP模型模拟分析灌草植被分布及其配比结果表明,当长芒草位于坡下部位,且长芒草与柠条之比为2∶1时,坡面产沙量最小。这说明植被不仅影响其所覆盖段的侵蚀产沙,还通过其所处位置的径流特性间接影响下坡侵蚀产沙。

4 结论

(1)植被是减小土壤流失的重要举措。通过比较柠条与长芒草在不同坡位处的土壤流失,发现有植被覆盖处的坡面土壤流失量变化差异不大,当植被分布在下坡位时坡面土壤流失量最少。

(2)植被盖度可以有效减少产沙量。不同雨强下,草本长芒草坡面对泥沙的拦截率始终高于灌木柠条坡面,拦截率范围分别为57%—96%和36%—90%。但在中雨强(1.0 mm/min)和大雨强(1.5 mm/min)条件下,当植被盖度小于20%或大于80%时,长芒草坡面产沙量高于柠条坡面产沙量;盖度在40%—60%时,长芒草坡面产沙量小于柠条坡面。

(3)植被盖度和坡位对坡面侵蚀产沙的作用呈现出此消彼长的趋势。坡位和植被盖度分别对坡面侵蚀产沙量有极显著的影响(P<0.001);其交互作用对草本长芒草坡面侵蚀产沙作用有显著影响(P< 0.01),对灌木柠条坡面侵蚀产沙作用无显著影响。

(4)植被配比可以有效控制土壤侵蚀。模拟结果显示:长芒草分布在坡面下部相较于分布在坡面上部产沙量较小,且当柠条和长芒草配比为1∶2时产沙量最小。